《原子结构第二课时》教案1

- 格式:docx

- 大小:122.58 KB

- 文档页数:5

《原子结构》第二课时教学设计原子结构理论成功的阐述了原子的稳定性,氢原子光谱的产生和不连续性。

1926年,量子力学推翻了玻尔的氢原子模型,指出一定空间运动状态的电子并不在玻尔假定的线性轨道上运行,而在核外空间各处都可能出现,但出现的概率不同,可以算出它们的概率密度分布。

概率密度:P表示电子在某处出现的概率;V表示该处的体积;求真务实、不断进步的科学精神与社会责任感。

讲授新课第一节原子结构第二课时电子云与原子轨道、泡利原理、洪特规则、能力最低原理一、电子云【问题】图1-7 中的小点是什么呢?是电子吗?小点是1s电子在原子核外出现的概率密度的形象描述。

小点越密,表明概率密度越大。

由于核外电子的概率密度分布看起来像一片云雾,因而被形象的称作“电子云”。

1.电子云概念电子云是处于一定空间运动状态的电子在原子核外空间的概率密度分布的形象化描述。

电子在原子核外一定空间范围内出现的概率统计起来,好似在原子核外笼罩着一团带负电的云雾,形象称为“电子云”。

2.电子云轮廓图电子云图很难绘制,使用不便,我们常使用电子云轮廓图。

为了表示电子云轮廓的形状,对核外电子的空间运动状态有一个形象化的简便描述。

把电子在原子核外空间出现概率P=90%的空间圈出来,即电子云轮廓图。

【过渡】所有原子的任意能层的s电子的电子云轮廓图都思考认识核外电子的运动特点。

知道电子的运动状态(空间分布及能量)。

是一个球形,只是球的半径不同。

同一原子的能层越高,s 电子云半径越大,是由于电子的能量依次增高,电子在离核更远的区域出现的概率逐渐增大,电子云越来越向更大的空间扩展。

就像宇宙飞船必须提供能量推动才能克服地球引力上天,2s电子比1s电子能量高,克服原子核的吸引在离核更远的空间出现的概率就比1s大,因而2s电子云必然比1s电子云更弥散。

二、原子轨道1.定义:电子在原子核外的一个空间运动状态称为一个原子轨道。

2.形状:(1)s电子的原子轨道呈球形,能层序数越大,原子轨道的半径越大。

原子的结构(第二课时)教学设计教学目标知识目标1、知道原子的核外电子是分层排布的;2、了解原子结构示意图的涵义;3、了解离子的概念及其与原子的区别和联系;能力目标1、通过对核外电子运动状态的想象和描述以及原子和离子的比较,培养学生的抽象思维能力和逻辑思维能力。

情感目标1、通过对最外层电子数与元素性质的学习,让学生认识到事物之间是相互依存和相互转化的,初步学会科学抽象的学习方法;2、通过对核外电子排布知识的学习,让学生体会核外电子排布的规律性。

教学建议教材分析本节课核外电子排布的初步知识,是在学习了第二章分子和原子的基础上进行的,核外电子排布的初步知识与原子构成。

形成了原子结构理论的知识体系,本节之所以放在第三章讲述,目的为了分散知识难点,使学生的空间想象力得以充分的发挥。

通过对前18号元素的核外电子排布情况的介绍。

使学生了解前18号元素原子的核外电子排布规律,进一步了解元素性质与其原子结构的关系,为离子化合物,共价化合物的形成以及化合价的教学提供了理论依据。

因本节课的内容抽象,学生难理解,在高中化学的学习中还会进一步讲述原子结构理论,所以本节课知识只要求学生达到了了解的水平即可。

教法建议本节课文谈到原子是由原子核和电子构成的。

原子核体积很小,仅占原子体积的几千万亿之一,电子在核外的空间里作高速的运动。

而电子是怎样在核外空间运动的呢?对学生来说是一个抽象概念,是教学难点。

因为教师既不能套用宏观物体的运动规律在体会微观粒子的运动状态,又不能不以宏观物体的运动状态为例来描述原子中核和电子的行为。

否则会影响学生对核外电子分层运动的表象的形成。

我们可以借助与计算机多媒体课件来描述,让学生明确电子在核外作高速运动,是没有固定轨道的。

在多电子原子里电子是分层运动的,核外电子根据能量的差异和通常运动的区域离核的远近不同,分属于不同的电子层。

介绍原子结构示意图,例如:圆圈内填入+8,表示原子核内有8个质子,弧线就表示电子在核外一定距离的空间(设想是球形),弧线上的数字表示电子数。

教学案

课型新授课题课题2

年级学科化学

设计人审核人授课人:编号日期.知道原子核外

种粒子。

N aCl

.唤起学生对科学的好奇与向往。

重点:

核外电子排布的概念。

难点

示意图表示的意义:(投影

核1

)原子核外第一层最多有几个电子

图

(一边分析,一边板书)

4.引导提问:离子是怎样形成的?什么叫离子?如何区别阳离子和阴离子?离子符

表示镁离子个单位正电荷;表示两个镁离子

的。

(三)达标检测

(1)电子层排布相同的是。

、某微粒的结构示意图如下表示:。

是金属元素、非金属元素、稀有气体元素它们的最外层电子数

最外层电子数

稀有气体元素

不稳定

子的最外层上电子数有密切的关系。

1)该微粒有电子层。

y与微粒的

时,若该微粒带有二个单位负电荷,则该微粒符号为。

原子的结构(第二课时)教学设计一、教材分析教材中本节课内容包括核外电子排布和离子形成两部分的内容。

学生在课题1的学习中,知道许多物质是由分子、原子构成的,本节课介绍构成物质的另一种粒子——离子。

该知识是上节课原子的结构的延伸,也为其后第十单元及第十一单元的酸碱盐知识的学习奠定基础,可见本节课内容的重要性。

教材第一部分先从核外电子运动的特点引出电子层的概念并介绍核外电子的分层排布规律,通过1-18号元素的原子结构示意图初步展示核外电子的分层排布。

随后引入“相对稳定结构”概念,从而归纳非金属、金属元素的最外层电子数的特点及其得失最外层电子的趋势。

第二部分以钠与氯气反应的实例加以拟人的卡通图说明离子是如何形成并通过静电作用形成化合物的,同时介绍离子符号的书写。

最后以一个总结性的图表概括描述物质与其构成粒子之间的关系。

可见,教材通过宏观、微观、符号三种表征方式介绍、分析离子的形成。

由此可知,离子的形成应该是本节课中教材强调的重点,前面核外电子排布的知识是为离子形成的讲解做铺垫的。

二、学情分析对于微观理论,虽然学生在物理课中了解了一些,但微观世界无法用肉眼直接看到,学生形成不了表象认识,抽象的化学概念学生不容易理解和掌握,只有通过学生熟悉的日常现象,提出问题,引起学生思考,解释学生已有的现象,把微观世界的探索引向深入,完成学生微观理论的形成。

三、教学目标1.知识与技能(1)通过形象的比喻,知道核外电子运动特点是分层排布的;(2)通过离子形成过程的学习,知道离子符号的含义,学会书写离子符号;(3)初步认识离子是构成物质的一种微粒;(4)通过本节课小结部分,能描述物质与其构成粒子之间的关系。

2.过程与方法(1)通过观察、归纳的方法总结出原子最外层电子数与元素的类别和性质的密切关系;(2)通过角色扮演NaCl的形成,了解离子的形成过程;(3)通过模型展示等方法,会在宏观物质与微观粒子之间建立联系。

3.情感态度与价值观(1)通过了解物质与其构成粒子之间的关系,初步形成物质的微粒观;(2)初步了解世界的物质性。

人教版九年级上册第三单元课题2 原子的结构第二课时教学设计一、教学目标1.了解原子核的组成和结构2.掌握原子核的质子数和中子数的关系3.理解原子核的电荷性质和质量性质4.学习利用原子序数、质子数和质量数标识元素5.理解同位素的概念和应用二、教学重点和难点1.原子核的结构和组成2.原子序数、质子数和质量数的关系3.同位素的概念和应用三、教学过程1. 导入新知识通过引入一个生活中常见的问题,如为什么同一种元素的不同样品在质量上会有差异?引发学生思考,激发学生学习新知识的兴趣。

2. 学习原子核的组成和结构步骤一:观察实验展示一个放大的氢原子核模型,让学生观察其中包括的粒子。

解释模型中粒子的名称和特征:质子(正电荷,质量为1),中子(无电荷,质量为1),电子(负电荷,质量可忽略)。

步骤二:讲解原子核的组成和结构通过板书或投影,讲解原子核由质子和中子组成,而电子绕核外运动。

步骤三:讨论原子核的电荷性质让学生回答以下问题:原子核具有何种电荷性质?为什么?引导学生思考原子核中质子和电子的数量关系。

步骤四:讨论原子核的质量性质让学生回答以下问题:原子核的质量主要由什么决定?质子和中子的质量相等吗?3. 学习原子序数、质子数和质量数的关系步骤一:引入原子序数、质子数和质量数的概念解释原子序数、质子数和质量数的概念,并讲解它们之间的关系。

步骤二:演示标识元素的方法通过实际元素的例子,演示如何利用原子序数、质子数和质量数来标识元素。

步骤三:练习提供一些元素的原子序数、质子数和质量数的数据,要求学生尝试利用这些数据标识元素。

4. 学习同位素的概念和应用步骤一:定义同位素解释同位素的概念:相同原子序数、不同质量数的核素称为同位素。

步骤二:讨论同位素的应用引导学生讨论同位素的应用,如放射医学、碳14测年等。

步骤三:实例分析提供一个具体的应用实例,让学生分析同位素如何在该应用中发挥作用。

四、教学总结总结本节课的重点内容,强调原子核的组成和结构,原子序数、质子数和质量数之间的关系,以及同位素的概念和应用。

课题2《原子的结构》教学设计(第2课时)

一、教学目标

【教学重点】原子核外电子排布、最外层电子结构特点,原子与离子的区别和联系。

【教学难点】电子的分层排布、离子的形成、原子结构示意图的意义、离子符号和元素性质的关系。

二、学生认知分析

学生已经学习了分子、原子的概念和原子的构成,初步探索了物质构成的奥秘,这节课要继续想象并探索核外电子排布的知识。

三、教学过程

环节一、情境创设,引入新课

环节二、原子核外电子的排布

环节三、认识离子的形成

的方法进行归纳总结的

能力。

环节四、探究原子质量与原子相对原子质量的关系

环节五、课堂小结。

高中化学原子结构第2课时教案【教学目标】1.理解原子结构的基本概念,包括原子核和电子云。

2.掌握原子核的组成,以及质子数、中子数与原子序数的关系。

3.了解电子在原子中的分布,以及电子排布原则。

4.能够运用原子结构知识解释元素的性质和化学反应。

【教学重点】1.原子核的组成及质子数、中子数与原子序数的关系。

2.电子在原子中的分布及电子排布原则。

【教学难点】1.电子排布原则的理解和应用。

2.原子结构与元素性质的关系。

【教学过程】一、导入1.复习上节课的内容,引导学生回顾原子结构的基本概念。

2.提问:原子由哪些部分组成?原子序数与质子数、中子数有何关系?二、新课讲解1.讲解原子核的组成,强调质子数、中子数与原子序数的关系。

2.通过实例,让学生理解电子在原子中的分布。

3.介绍电子排布原则,包括能量最低原则、泡利不相容原理和洪特规则。

4.讲解原子结构与元素性质的关系,引导学生理解电子排布对元素性质的影响。

三、案例分析1.分析氢原子、氦原子、锂原子等简单原子的电子排布。

2.让学生尝试根据电子排布原则,推断其他原子的电子排布。

四、课堂练习1.让学生独立完成课后练习题,巩固原子结构的知识。

2.老师对学生的答案进行点评,指出错误和不足之处。

五、课堂小结2.鼓励学生主动探索,发现化学之美。

六、作业布置1.完成课后练习题,加深对原子结构的理解。

2.预习下节课的内容,了解元素周期表的基本概念。

【教学反思】本节课通过讲解、案例分析、课堂练习等形式,让学生掌握了原子结构的基本知识,理解了电子排布原则和原子结构与元素性质的关系。

在教学过程中,要注重启发式教学,引导学生主动思考,提高课堂效果。

同时,加强对学生的个别辅导,帮助他们克服学习难点。

在今后的教学中,还需不断调整教学方法,提高教学水平。

重难点补充:一、新课讲解(讲解原子核的组成)教师:“同学们,原子核是由什么组成的呢?对,是由质子和中子组成的。

质子带正电,中子不带电。

我们知道,原子序数实际上就是质子数,那么,原子序数与中子数有什么关系呢?”学生A:“它们共同决定了原子的质量。

原子的结构第二课时教学设计好嘞,今天咱们聊聊原子的结构。

这个话题其实还挺有意思的,虽然一听上去就像是要背一堆公式,但别着急,咱们轻松聊聊,没那么复杂。

想象一下,原子就像个小小的宇宙,每一个原子里面都有它自己的秘密,像是一个个小宝箱,藏着无数的惊喜。

你看,这原子里头有个小核,像个小太阳,周围还有小小的电子在飞舞,就好像小鸟在蓝天中自由翱翔,真是让人忍不住想多看几眼。

你知道吗,这个小核的中心可不是随随便便的。

里面有质子和中子,质子是个有点儿脾气的家伙,它们带着正电,跟周围的电子可是相互吸引的。

哎,电子嘛,就像个小调皮鬼,喜欢在外面转来转去,真是让人担心它们会不会不小心“飞”出去了。

不过没关系,它们可聪明着呢,总是呆在一定的轨道上,像个听话的小孩,不会跑得太远的。

想象一下,这些小电子就像是跳舞的小精灵,在核周围优雅地转圈,真是美丽得让人心动。

原子这个家伙可不止有一个。

你听过“万物皆由原子构成”吗?可不是说说而已哦!从你手里的铅笔到天上的星星,统统都是原子的组合。

每种元素都是不同的原子,就像是不同的调料,混合在一起,做成一道道美味的菜肴。

比如,氧气和氢气结合,就变成了水,简直就是大自然的魔法!你要是仔细观察,身边的每一样东西都是由原子构成的,这感觉就像在和整个宇宙对话,太神奇了。

说到这里,有些同学可能会觉得有点抽象。

想象一下,原子就像一场派对,每个原子都是派对上的一位嘉宾。

这个派对上有不同的元素,有的热情奔放,有的腼腆内敛。

它们之间总是充满了互动,质子、电子、中子就像是派对上的舞者,各自跳着不同的舞步,创造出无数的组合。

你要是能抓住这股热情,就会发现,学习原子结构其实就是在了解这些“舞者”之间的关系。

对了,原子的大小也是个有趣的话题。

听说,原子的直径大约是0.1纳米,这个单位可小得惊人!比头发丝还细多了,想想看,真是个小家伙。

你可能会问,为什么它们这么小却又如此重要呢?因为虽然它们小,但数量可多了,宇宙中的原子数量简直是天文数字,想一想都让人感到无比渺小。

江源区九年级化学【上册】教案

集备学校:白山市十七中

们知道原子是由中心的原子核和核外电子构成的,原子核很小,如果把一个原子比成操场的话,那原子核就相当于操场中心的一个蚂蚁,那核外的电子是怎么样和原子核构成原子的呢?这节课我们就来学习一下原子的核外电子排布。

1、观看课件中原子核外电子排布的模拟动画

过渡:原子核外电子是围绕原子核分层运动的,能量低的在离核近的区域运动,能量高的在离核远的区域运动,运动时最多能分为七层,如果把原子核及核外电子的排布用平面图表示出来的话用圆圈表示原子核,引出

2、原子核外电子排布示意图

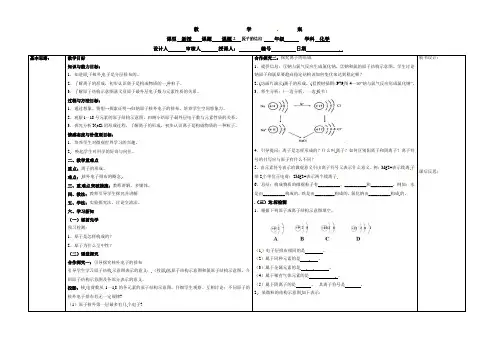

练习:某原子的原子结构示意图

如下图所示,该原子的核电荷数为,核外有个电子层,第二层上有个电子,最外电子层上有个电子。

过渡:不同的原子,原子核外电子的运动情况不一样,那核外电子在运动时又遵循什么规律呢?

3、原子核外电子排布规律

观察部分原子核外电子排布示意图,讨论,原子核外电子排布有什么规律。

学生得出结论:(1)第一层最多排两个电子,(2)第二层最多排8个电子,(3)最外层最多排8个电子,电子先排满第一层,再排满第二层,再排第三层。

提问:稀有气体包括哪些?

过渡:稀有气体也叫惰性气体,之所以称之为惰性气体是因为化

二、核外电子排布的规律

三、离子

四、相对原子质量

+1128+172817钠原子

(Na )

氯原子(Cl )+11

28钠离子

(Na +)+17288氯离子(Cl -)失1个电子得1个电子

NaCl

氯化钠。

第15课时课题2:原子的结构(2)教学设计一、教材分析本节课是人教版(2012年版)《义务教育教科书·化学(上册)》第三单元“分子与原子”课题2原子的结构第2课时。

本节课内容包括离子形成以及利用相对原子质量进行物质组成的简单计算共两部分内容。

学生在学习课题1时,知道许多物质是由分子、原子构成的,本节课介绍构成物质的另一种粒子—离子。

该知识是上节课原子的结构的延伸,也为其后第十单元及第十一单元的酸碱盐知识的学习奠定基础,可见本节课内容的重要性。

同时,有关相对原子质量的计算,是化学中第一次涉及到计算内容,为后续相对分子质量的计算及化学方程式的计算做铺垫,因此本节课内容非常重要。

二、学情分析对于微观理论,虽然学生在物理课中了解过,但微观世界无法用肉眼直接看到,学生形成不了表象认识,抽象的化学概念学生不容易理解和掌握,只有通过学生熟悉的日常现象,提出问题,引起学生思考,解释学生已有的现象,把微观世界的探索引向深入,完成学生微观理论的形成。

三、素养目标(即教学与评价目标)素养目标包含教学目标和评价目标,目标的条目之间建议为一一对应关系,评价目标是“诊断和发展”相应的教学目标的。

教学目标从三维目标角度设定,即知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三个维度描述,每个维度写1点,不要太多。

在知识与技能的教学目标中诊断与发展知识学习的探究发现水平,在过程与方法目标中“诊断与发展”知识结构水平,在情感态度价值观目标中“诊断与发展”价值水平(可从三个方面描述:学科价值、社会价值和育人价值)。

【教学目标】1.能正确书写常见阴阳离子的符号;能用结构示意图表示NaCl的形成过程;能根据定义计算元素的相对原子质量。

(知识与技能)2.能根据原子的结构示意图,构建离子的结构示意图,找到原子与离子的区别;理解原子的质量与相对质量的关系,初步认识到相对原子质量在定量研究中的重要作用。

(过程与方法)3.通过氯化钠形成物质的过程,认识物质结构的奥秘,知道化学式书写的规范性与含义,培养科学严谨的学习态度,正确规范的表达形式。

《原子的结构》教学设计

一、【教学目标】

1、知识与技能:

(1)初步了解原子核外电子是分层排布的;并初步了解核外电子的排布规律;

(2)了解原子结构的表示方法——原子结构示意图的含义,能画出原子序数从1 ——18的原子结构示意图;

(3)了解原子结构与元素化学性质的关系;

2、过程与方法:

(1)通过学生的观察、相互交流,增强学生归纳知识、获取知识的能力;

(2)运用多媒体动画演示核外电子的分层排布的特点,化抽象为直观,增强学习效果。

3、情感态度与价值观:

(1)、初步体会物质构成的奥秘,培养学生的抽象思维能力、想象力和分析推理能力;

(2)、树立“结构决定性质”的辩证唯物主义观点。

二、【教学重点难点】

重点:原子结构示意图。

难点:核外电子排布的规律。

三、教学手段:课件

四、课时安排:1课时

五、【教学过程】。

《原子结构第二课时》教案【复习提问】

1. 构成原子的粒子有哪些,它们之间有何关系?

2. 为什么原子不显电性?

3. 为什么说原子的质量主要集中原子核上?

【引言】我们已经知道,原子是由原子核和电子构成的,原子核的体积很小,仅占原子

体积的几千亿分之一,电子在原子内有“广阔”的运动空间。

在这“广阔”的空间里,核外电子是怎样运动的呢?

【点评】通过对上节课内容的复习,过渡到新课的引入;由新的问题的提出,给出将要

学习的内容,创设一种探究学习的氛围。

【板书】二、核外电子排布

【讲述】电子的运动具有区别于宏观物体的几大特征:(1)质量很小(9.109 x 10-31kg);

⑵带负电荷;(3)运动空间范围小(直径约10-10m) ; (4)运动速度快(接近光速)。

因此,

电子的运动特征就与宏观物体的运动有着极大的不同 --------- 它没有确定的轨道。

【质疑】我们如何去描述核外电子的运动呢?

【交流与研讨】根据课前搜集的有关资料:讨论电子在原子核外是怎样运动的?

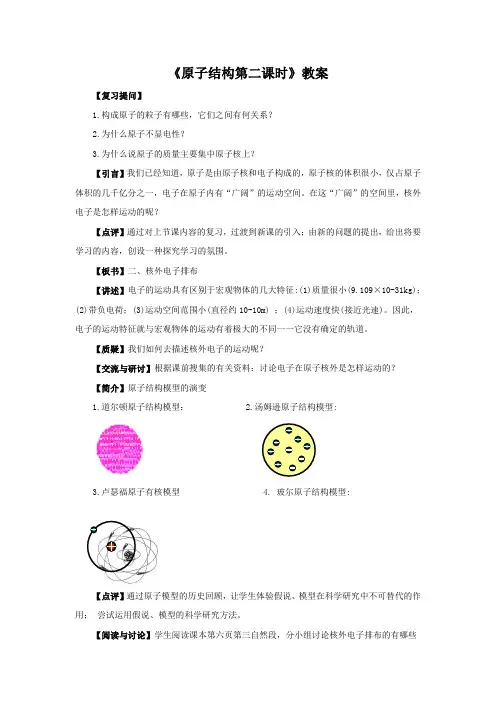

【简介】原子结构模型的演变

【点评】通过原子模型的历史回顾,让学生体验假说、模型在科学研究中不可替代的作用;尝试运用假说、模型的科学研究方法。

【阅读与讨论】学生阅读课本第六页第三自然段,分小组讨论核外电子排布的有哪些

1.道尔顿原子结构模型:

2. 汤姆逊原子结构模型

3.卢瑟福原子有核模型

4. 玻尔原子结构模型

曲■ | | |

ft

规律?

并派代表回答。

【归纳并板书】

核外电子排布的规律

1. 电子是在原子核外距核由近及远、能量由低至高的不同电子层上分层排布;

2.

每层最多容纳的电子数为

2n2(n代表电子层数);

3. 电子一般总是尽先排在能量最低的电子层里,即最先排第一层,当第一层排满后,再

4 •最外层电子数则不超过8个(第一层为最外层时,电子数不超过2个)。

【讨论】电子与原子核距离远近、能量高低有何关系?

【板书】

电子层

电子层符号

离核距离

电子的能量

核电荷数兀素名称兀素符号各层电子数

K L M 1氢H1

最多能容纳的电子数8 18 32 2n2

【媒体显示并讲述】尝试运用上述规律,排出钠原子核外的电子,并用原子结构示意

图加以表示。

2

氦He2

3锂Li21

4铍Be22

5硼B23

6碳C

7氮N

8氧O

9氟F27

10氖Ne

11钠Na281 12镁Mg

13铝Al

14硅Si

15磷P

16

硫S

286 17氯Cl

18氩Ar288

核电荷数从1到18的元素的原子结构示意图

He

H

O F Ne

【迁移与应用】

1. 下列微粒结构示意图表示的各是什么微粒?

让学生自我发现,以加深印象。

【阅读、思考、交流】学生阅读教材第七页,思考、交流下列三个问题:

1.元素的化学性质与原子的最外层电子排布有什么关系?

中常表现出还原性,而氧气、氯气在化学反应中常表现出氧化性,你能用原子结构的知识对这一事实进行解释吗?

2. 金属元素原子最外层电子数非金属元素原子最外层电子数一般是多少?

3. 元素的化合价的数值,与原子的电子层结构特别是最外层电子数有什么关系?

【点评】通过上述交流与讨论,让学生认识元素的性质与原子结构的内在联系,初步了

解元素性质的变化规律。

为后阶段学习元素周期律、元素周期表打下基础。

【概括与整合】

构成原子的各种微粒之间的关系及相关知识如下图所示。

'原子中各微粒间的数量关系、电性关系、质量关系

原子核Y核素、同位素的含义

(质子、中子)元素与原子的关系

原子结构

厂核外电子

核外电子排布规律核外电子排布与元素性质间的关系

【迁移与应用】

1 •质子、中子、核外电子从不同角度描述了元素或原子的某些性质和特点,试填下表说明质子、中子、核外电子数目的多少分别决定着什么?

金属钠、金属镁在化学反应

2.下列微粒结构示意图是否正确?如有错误,指出错误的原因。

【点评】通过上述应用,使学生加深对核外电子排布的规律的认识,对容易出现的错误,

2•现有「:微粒结构示意图,试填表,当n取不同值时相对应的微粒名称和微粒符

【作业】书后练习、题

【点评】本节教材主要采用的是讨论法教学,在整个教学活动中始终注意学生学习的主动性,突出自主与合作的学习方式,充分调动了学生学习的积极性。