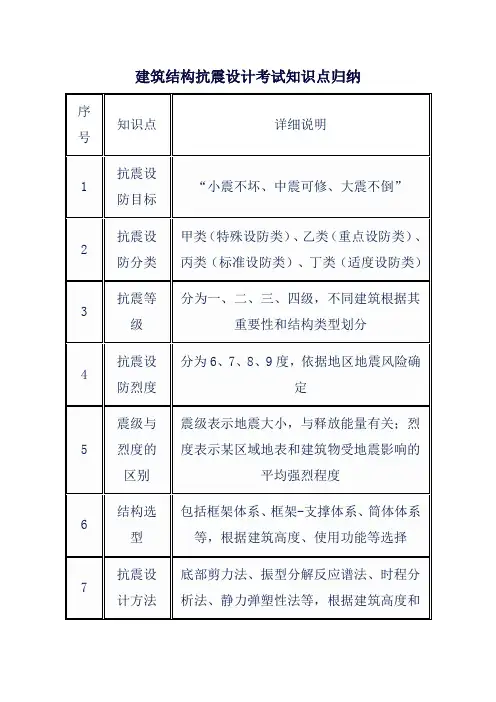

建筑结构抗震基本知识

- 格式:docx

- 大小:13.99 KB

- 文档页数:1

1、地震的相关概念及分类震源:指地球内部断层错动并引起周围介质震动的部位。

震源深度:如果把震源看成一个点,那么这个点到地面的垂直距离就称为震源深度。

震中:指震源正上方的地面位置,即震源在地面上的投影。

震中距:指地面某处至震中的水平距离。

地震分类:1、按成因分为诱发地震和天然地震2、按震源深度可分为浅源地震,中源地震,深源地震3、按震级通常分为微震、有感地震、破坏性地震,强烈地震和特大地震4、按地震形式、地震序列可分为主震型、震群型、孤立型2、构造地震的成因:是指由地壳构造变动而引起的地震3、地震震级:是衡量地震本身强度大小的一种度量指标,通常是用地震时地面运动的振幅来确定的。

地震烈度:是指某一地区地面和各类建筑物遭受到一次地震影响的强弱程度。

4、三水准设防目标:小震不坏,中震可修、大震不倒1)当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,建筑物一般不受损坏或不需修理仍可继续使用2)当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时,建筑物可能损坏,经一般修理或不需修理仍可继续使用3)当遭受高于本地区抗震设防烈度预估的罕遇地震影响时,建筑物不致倒塌或发生危机生命的严重破坏。

5、两阶段设计方法:第一阶段设计:按第一水准多遇地震烈度对应的地震作用效应和其他荷载效应的组合,验算结构构件的承载能力和结构的弹性变形第二阶段设计:按第三水准罕遇地震烈度对应的地震作用效应验算结构的弹塑性变形。

6、甲类建筑:应属于重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害的建筑。

这类建筑的确定须经国家规定的批准权限批准。

乙类建筑:应属于地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的建筑,如城市生命线工程(一般包括供水、供电、交通、通信、消防、医疗等系统)的核心建筑丙类建筑:应属于甲、乙、丁类以外的一般建筑,一般的工业与民用建筑等均属此类丁类建筑:应属于抗震次要建筑,如一般的仓库、人员较少的辅助建筑物等。

抗震措施:甲类:当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求。

抗震结构知识点总结大全一、抗震结构的概念抗震结构是指在地震作用下能够保持稳定性和完整性的结构。

它是对建筑物在地震作用下发生损坏或倒塌的预防和保护措施,旨在减少地震灾害对建筑物和人员的影响。

抗震结构的设计原则是在地震作用下能够满足一定的安全要求,包括居住安全、人员疏散和建筑物完整性。

二、抗震设计的历史抗震设计起源于20世纪初。

在20世纪初期,人们对地震的认识还很有限,建筑结构的抗震设计仅限于简单的经验法则和试验结果。

20世纪50年代,随着地震工程学的发展,抗震设计开始逐步系统化,随后逐步推出了一系列抗震设计规范。

从此,抗震设计逐渐成为建筑工程设计的重要内容,对于提高建筑结构的抗震性能和减少地震灾害起到了重要作用。

三、抗震设计的目标抗震设计的目标是在地震作用下保证建筑物的安全,最大限度地减少地震造成的人员伤亡和财产损失。

具体包括以下几个方面:1. 预防建筑物的倒塌或严重损坏;2. 保护建筑物的结构和功能不受破坏;3. 确保建筑物的稳定性和居住安全性;4. 提高建筑物的抗震能力和减震性能。

四、抗震设计的基本原则抗震设计的基本原则包括以下几个方面:1. 安全性原则:确保建筑物在地震作用下能够保持稳定性和完整性;2. 经济性原则:在保证安全的前提下,尽量降低抗震设计的成本;3. 可行性原则:确保抗震设计方案的可行性和实用性。

五、抗震设计的基本方法抗震设计的基本方法包括以下几个方面:1. 结构增强:通过增加构件的尺寸、材料强度或者截面面积来提高建筑物的抗震能力;2. 增加结构抗震支撑:通过增加支撑设施或者增加支撑刚度来提高建筑物的抗震能力;3. 防震设施:通过设置减震设备或者减震结构来降低建筑物的振动能量;4. 结构破坏控制:通过设置抗震结构连接、构件连接件或者增加柔性结构来控制结构的破坏。

六、抗震设计的技术要求抗震设计的技术要求包括以下几个方面:1. 抗震设计的受力分析:要求对建筑结构的受力情况进行全面分析,包括静力和动力分析;2. 抗震设计的结构设计:要求合理设计建筑结构,包括选择合适的结构类型、确定结构的构件和连接方式等;3. 抗震设计的参数选择:要求选择合适的参数,包括地震动参数、土壤参数和结构参数;4. 抗震设计的验算和验证:要求对抗震设计方案进行验算和验证,确保满足强震作用下的破坏控制要求。

在结构钢筋工程量计算中,根据国家建筑规范图集受拉钢筋抗震锚固长度ℓae须参照钢筋种类与直径、砼强度等级与抗震等级取值。

以下为抗震等级的定义介绍:一、抗震等级是怎么样确定的?1、抗震等级:是设计部门依据国家有关规定,按“建筑物重要性分类与设防标准”,根据烈度、结构类型和房屋高度等,而采用不同抗震等级进行的具体设计。

以钢筋混凝土框架结构为例,抗震等级划分为四级,以表示其很严重、严重、较严重及一般的四个级别2、地震烈度:是国家主管部门根据地理、地质和历史资料,经科学勘查和验证,对我国主要城市和地区进行的抗震设防与地震分组的经验数值,是地域概念。

抗震设防类别分为甲、乙、丁类建筑,全国大部分地区的房屋抗震设防烈度一般为8度。

3、震级是表示地震强度所划分的等级,中国把地震划分为六级:小地震3级,有感地震3-4.5级,中强地震4.5-6级,强烈地震6-7级,大地震7-8级,大于8级的为巨大地震。

二、建筑结构抗震等级的一般规定(1)多高层建筑结构的抗震措施是根据抗震等级确定的,抗震等级的确定与建筑物的类别相关,不同的建筑物类别在考虑抗震等级时取用的抗震烈度与建筑场地类别有关,也就是考虑抗震等级时取用烈度与抗震计算时的设防烈度不一定相同。

(2)建筑结构应根据其使用功能的重要性分为甲、乙、丙、丁类四个抗震设防类别。

建筑的抗震设防类别划分见国家标准《建筑抗震设防分类标准》GB 50223的规定,也可见《建筑抗震设计手册》(1994年版)高层建筑没有丁类抗震设防。

各抗震设防类别的高层建筑结构,其抗震措施应符台下列要求:1)甲类、乙类建筑:当本地区的抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求;当本地区的设防烈度为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求。

当建筑场地为Ⅰ类时,应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施;2)丙类建筑:应符合本地区抗震设防烈度的要求。

当建筑场地为I 类时,除6度外,应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施.按建筑类别及场地调整后用于确定抗震等级烈度,按调整后的抗震等级烈度。

建筑结构抗震基本知识12.1 地震基本知识地震俗称地动,是一种具有突发性的自然现象。

地震按其发生的原因,主要有火山地震、陷落地震、人工诱发地震以及构造地震。

构造地震破坏作用大,影响范围广是房屋建筑抗震研究的主要对象。

在建筑抗震设计中,所指的地震是由于地壳构造运动(岩层构造状态的变动)使岩层发生断裂、错动而引起的地面振动,这种地面振动称为构造地震,简称地震。

地壳深处发生岩层断裂、错动的地方称为震源。

震源正上方的地面称为震中。

震中附近地面运动最激烈,也是破坏最严重的地区,叫震中区或极震区。

地面上某处到震源的距离叫震源距。

震源至地面的距离称为震源深度。

一般把震源深度小于60Km的地震称为浅源地震;60~300Km称为中源地震;大于300Km成为深源地震。

中国发生的绝大部分地震均属于浅源地震。

地震波地震引起的振动以波的形式从震源向四周传播,这种波就称为地震波。

地震波按其在地壳传播的位置不同,分为体波和面波。

体波是在地球内部由震源向四周传播的波,分为纵波(P波)和横波(S波)。

纵波(P波)是由震源向四周传播的压缩波,介质质点的振动方向与波的传播方向一致,引起地面垂直振动,周期短、振幅小、波速快。

横波(S波)传播的是由震源向四周传播的剪切波,介质质点的振动方向与波的传播方向垂直,引起地面水平振动,周期长、振幅大、波速慢。

面波是体波经地层界面多次放射、折射形成的次生波。

面波的质点振动方向比较复杂,既引起地面水平振动又引起地面垂直振动。

当地震发生时,纵波首先到达,使房屋产生上下颠簸,接着横波到达,使范围产生水平摇晃,一般是当面波和横波都到达时,房屋振动最为激烈。

震级地震的震级是衡量一次地震大小的等级,用符号M表示。

地震的震级M,一般称为里氏震级。

1935年由里希特首先提出了震级的定义。

当震级相差一级,地面振动振幅增加约10倍,而能量增加近32倍。

一般说来,M<2的地震,人们感觉不到,称为微震;M=2~4的地震称为有感地震;M>5的地震,对建筑物就要引起不同程度的破坏,统称为破坏性地震;M>7的地震称为强烈地震或大地震;M>8的地震称为特大地震。

1.地球内部可分为三大部分:地壳、地幔和地核2.地震可以划分为诱发地震火山地震,陷落地震,构造地震3.地震波分为体波和面波,体波分为纵波和横波,纵波周期短,振幅小,引起地面垂直震动;横波周期长,振幅大,引起地面水平振动。

面波面波:可分为瑞雷波(R波)、乐夫波(L波)两种形式。

瑞雷波:在其传播时,质点在波的前进方向与地表法向组成的平面内做逆向的椭圆运动,引起地面的晃动;乐夫波:在其传播时,质点在波的前进方向垂直的水平方向运动,在地面上做蛇形运动.4.地震动三要素: 最大振幅,频谱特性,持续时间5.地震震级—是衡量一次地震释放能量大小的尺度,即表示地震本身大小的一种尺度。

常用里氏表示。

6.地震烈度:某一区域的地表和各类建筑物遭受某一次地震影响的平均强弱程度7.基本烈度:指一个地区在一定时期(我国取50年)内在一般场地条件下按一定的概率(我国取10%)可能遭遇到的最大地震烈度。

基本烈度是一个地区进行抗震设防的依据8.建筑抗震设计的基本准则:小震不坏,中震可修,大震不倒9.抗震设防要求:根据设计准则,我国规范提出三水准的抗震设防要求:第一水准:当遭受低于本地区设防烈度的多遇地震影响时,建筑物一般不受损坏或者不需修理仍可继续使用;第二水准:当遭受相当于本地区设防烈度的地震影响时,建筑物可能损坏,但经一般修理即可恢复正常使用;第三水准:当遭受高于本地区设防烈度的罕遇地震影响时,建筑物不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏。

10.抗震设计方法:抗震规范采用两阶段设计方法:第一阶段:按多遇地震烈度对应的地震作用效应和其他荷载效应的组合验算结构构件的承载能力和结构的弹性变形。

此阶段的设计是保证第一水准的要求(小震不坏) ;第二阶段,按罕遇地震烈度对应的地震作用效应验算结构的弹塑性变形。

此阶段的设计是保证第三水准的要求(大震不倒) 如何保证第二水准的要求呢?一般认为良好的抗震构造措施有助于第二水准(中震可修)的实现。

建筑结构抗震设计知识要点1、地震震级和烈度的含义各是什么?震级和烈度有什么联系?地震震级是表示地震本身大小的一种度量。

地震烈度是指某一区域的地表和各类建筑物遭受某一次地震影响的强弱程度。

一次地震表示大小的震级只有一个,但由于同一次地震对不同地点的影响不同,随着距离震中的远近会出现多种不同的烈度。

2、何谓土的液化?如何进行土层液化判别?饱和沙土或粉土的颗粒在强烈的地震下土的颗粒结构趋于密实,如土本身的渗透系数较小,则孔隙水在短时间内排泄不走而受到挤压,孔隙水压力急剧上升。

当孔隙水压力增加到与剪切面上的法向压应力接近或相等时,砂土或粉土受到的有效压应力下降乃至消失,这时砂土颗粒局部或全部处于悬浮状态,土体丧失抗剪强度,形成犹如“液体”的现象,称为场地土的液化。

采用两步判别法来判别可液化土层,即初步判别和标准贯入试验判别。

凡经过初步判别定位不液化或不考虑液化影响的场地土,就可不进行标准贯入试验判别。

3、哪些建筑可不进行天然地基的抗震承载力验算?下列建筑可不进行天然地基及基础抗震承载力验算:1本规范规定可不进行上部结构抗震验算的建筑。

2 地基主要受力层范围内不存在软弱粘性土层的下列建筑:1)一般的单层厂房和单层空旷房屋; 2) 砌体房屋;3)不超过8层且高度在24m以下的一般民用框架房屋;4)基础荷载与3)项相当的多层框架厂房。

4、建筑结构的抗震计算方法有哪些?各自的应用范围如何?1)高度不超过40m、以剪切变形为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的结构,以及近似于单质点体系的结构,可采用底部剪力法等简化方法。

2)除1款外的建筑结构,宜采用振型分解反应谱法。

3)特别不规则的建筑、甲类建筑和表3.16所列高度范围的高层建筑,应采用时程分析法进行多遇地震下的补充计算;当取三组加速度时程曲线输入时,计算结果宜取时程法的包络值和振型分解反应谱法的较大值;当取七组及七组以土的时程曲线时,计算结果可取时程法的平均值和振型分解反应谱法的较大值。

建筑结构抗震基本知识说到抗震这事儿,咱们很多人都知道地震怕得要命,但是其实大家对建筑结构抗震是个啥样的概念,可能不太清楚。

要不然你看,房子能不倒不就行了吗?谁还管它长得咋样。

嗯,原理其实也不复杂。

简单点说,建筑结构抗震,顾名思义,就是让建筑能在地震时尽量不倒,或者说,尽量不把住的人压成肉饼。

咋做呢?这就得从房子怎么建说起。

你想啊,咱们的房子,一般都是钢筋混凝土结构的,咱大部分时候也没觉得它特别强悍。

但一旦地震来了,这钢筋混凝土能不能承受得了巨大的震动,那就得看设计咋样了。

如果设计得不行,真是大祸临头,可能地震一来,房子就“嘎吱嘎吱”地开始摇晃,像是老爷车的悬挂系统坏了似的,能不让人心惊肉跳吗?你要说抗震设计,得考虑好多事儿。

地震它不是一个单纯的左右晃动。

很多时候,它是上下颠簸,来回推。

你想象一下,一个人在高楼大厦里边走,结果你脚下的楼板跟着你一块儿跳动,这种感觉能不让你脚底板发凉吗?那房子也一样,地震一来,楼板和结构的连接就像是脚底板和鞋底的关系,千万不能松动。

你说这地震就像是一场暴风雨,但问题是,房子如果不结实,它就像风雨中的纸糊屋,随时可能被刮倒。

咱们经常会看到高楼大厦,在地震的时候不会直接倒塌。

这是因为有一种“弹性”设计,简单说,就是让建筑在地震时有点“玩命的柔软”。

有的房子设计成那种“曲线”结构,好像有点像穿着健身裤的高楼,外面看不出什么特别,但实际上它的结构可以通过一定的变形,吸收震动,就像你跑步的时候,地面弹性越好,膝盖受的冲击就越小。

这样一来,建筑不至于被地震震得七零八落,反而能安安稳稳地站着。

再说了,抗震不仅仅是地震来时的事情,建筑物的“抗震力”还跟它的重量、形状和材料有很大关系。

你看那些高楼,越高的越容易晃,毕竟重力作用下它们受到的冲击力比低楼大。

更糟糕的是,如果楼体不够坚固,它晃动时会像一根杠杆,带着楼下的部分一起起伏。

而如果设计得合适,比如墙体加厚,结构更紧密,那它就能保持比较稳定,不容易翻倒。

建筑结构建筑抗震设计基本知识建筑结构的抗震设计是保障建筑物在地震发生时能够保持相对稳定,并尽量减少损坏和崩塌的设计措施。

1.抗震设计的基本原理抗震设计的基本原理是通过增加建筑物的刚度和强度,来提高建筑物的抗震能力。

其中,刚度是建筑物抵抗变形的能力,强度是建筑物承受外力的能力。

2.抗震设计的基本要求(1)建筑物的刚度要求高,以减小地震力的作用。

(2)建筑物的强度要求高,以能够承受地震力的作用。

(3)建筑物的变形能力要求好,以保证在地震时能够发生一定的位移和变形,以释放地震能量。

(4)建筑物的稳定性要求好,以保证在地震发生时能够保持相对稳定,减少倒塌的可能性。

3.抗震设计的设计方法(1)静力设计方法:将地震力转化为静力效应,通过设计刚度和强度来抵抗这些静力效应。

这种方法适用于地震作用较小的建筑物。

(2)动力设计方法:通过地震反应分析计算建筑物的动力响应,然后进行刚性和强度的设计。

这种方法适用于地震作用较大的建筑物。

4.抗震设计的常用技术措施(1)增加建筑物的重力刚度和强度,如采用加强柱、墙体和梁的截面、增加混凝土墙的厚度等。

(2)采用抗震支撑系统,如剪力墙、约束墙、框架等。

(3)采用抗震连接技术,如采用粘结钢板、加固节点等。

(4)采用减震技术,如装置液体阻尼器、摩擦式减震器等。

(5)采用消能技术,如装置阻尼器、附加质量等。

(6)选择合适的地基,如采用加固地基、选择土质好的地段等。

5.抗震设计的设计步骤(1)确定设计地震作用的参数,包括地震烈度、设计地震加速度等。

(2)进行地震建筑物的分析,包括静力分析和动力分析。

(3)确定结构的抗震设计目标,包括刚度要求、强度要求等。

(4)进行结构的刚性设计,包括选择结构形式、选择结构材料、选择结构尺寸等。

(5)进行结构的强度设计,包括计算结构的强度要求、安全系数等。

(6)进行结构的细部设计,包括节点设计、支座设计等。

(7)进行结构的验算和优化,包括进行结构的静力和动力验算,进行结构的优化设计。

建筑结构抗震复习重点《建筑结构抗震设计》总复习第一章:绪论1.什么是地震动和近场地震动?P3答:由地震波传播所引发的地面振动,叫地震动。

其中,在震中区附近的地震动称为近场地震动。

2.什么是地震动的三要素?P3答:地震动的峰值(振幅)、频谱和持续时间称作地震动的三要素。

3.地震按其成因分为哪几类?其中影响最大的是哪一类?答:地震按其成因可分为构造地震、火山地震、陷落地震和诱发地震等几类,其中影响最大的是构造地震。

4.什么是构造地震、震源、震中、震中距、震源深度?P1答:由于地壳构造运动使深部岩石的应变超过容许值,岩层发生断裂、错动而引起的地面震动,这种地震称为构造地震,一般简称地震。

地壳深处发生岩层断裂、错动的地方称为震源。

震源至地面的距离称为震源深度。

一般震源深度小于60km的地震称为浅源地震;60~300km的称为中源地震;大于300km的称为深源地震;我国绝大部分发生的地震属于浅源地震,一般深度为5~40km。

震源正上方的地面称为震中,震中邻近地区称为震中区,地面上某点至震中的距离称为震中距。

5.地震波分哪几类?各引起地面什么方向的振动?P1-3答:地震波按其在地壳传播的位置不同可分为体波和面波。

在地球内部传播的波称为体波,体波又分为纵波(P波)和横波(S波)。

纵波引起地面垂直方向的震动,横波引起地面水平方向震动。

在地球表面传播的波称为面波。

地震曲线图中,纵波首先到达,横波次之,面波最后到达。

分析纵波和横波到达的时间差,可以确定震源的深度。

6.什么是震级和地震烈度?几级以上是破坏性地震?我国地震烈度表分多少度?答:震级:指一次地震释放能量大小的等级,是地震本身大小的尺度。

(1)m=2~4的地震为有感地震。

(2)m>5的地震,对建筑物有不同程度的破坏。

(3)m>7的地震,称为强烈地震或大地震。

地震烈度:是指某一区域内的地表和各类建筑物遭受一次地震影响的平均强弱程度。

M(地震震级)大于5的地震,对建筑物就要引起不同程度的破坏,统称为破坏性地震。

一. 地震基本知识

地震俗称地动,是一种具有突发性的自然现象。

地震按其发生的原因,主要有火山地震、陷落地震、人工诱发地震以及构造地震。

构造地震破坏作用大,影响范围广是房屋建筑抗震研究的主要对象。

在建筑抗震设计中,所指的地震是由于地壳构造运动(岩层构造状态的变动)使岩层发生断裂、错动而引起的地面振动,这种地面振动称为构造地震,简称地震。

地壳深处发生岩层断裂、错动的地方称为震源。

震源正上方的地面称为震中。

震中附近地面运动最激烈,也是破坏最严重的地区,叫震中区或极震区。

地面上某处到震源的距离叫震源距。

震源至地面的距离称为震源深度。

一般把震源深度小于60Km的地震称为浅源地震;60~300Km称为中源地震;大于300Km成为深源地震。

中国发生的绝大部分地震均属于浅源地震。

地震波

地震引起的振动以波的形式从震源向四周传播,这种波就称为地震波。

地震波按其在地壳传播的位置不同,分为体波和面波。

体波是在地球内部由震源向四周传播的波,分为纵波(P波)和横波(S波)。

纵波(P波)是由震源向四周传播的压缩波,介质质点的振动方向与波的传播方向一致,引起地面垂直振动,周期短、振幅小、波速快。

横波(S波)传播的是由震源向四周传播的剪切波,介质质点的振动方向与波的传播方向垂直,引起地面水平振动,周期长、振幅大、波速慢。

面波是体波经地层界面多次放射、折射形成的次生波。

面波的质点振动方向比较复杂,既引起地面水平振动又引起地面垂直振动。

当地震发生时,纵波首先到达,使房屋产生上下颠簸,接着横波到达,使范围产生水平摇晃,一般是当面波和横波都到达时,房屋振动最为激烈。

震级

地震的震级是衡量一次地震大小的等级,用符号M表示。

地震的震级M,一般称为里氏震级。

1935年由里希特首先提出了震级的定义。

当震级相差一级,地面振动振幅增加约10倍,而能量增加近32倍。

一般说来,M<2的地震,人们感觉不到,称为微震;M=2~4的地震称为有感地震;M>5的地震,对建筑物就要引起不同程度的破坏,统称为破坏性地震;M>7的地震称为强烈地震或大地震;M>8的地震称为特大地震。