大学物理电子教案

- 格式:pptx

- 大小:2.23 MB

- 文档页数:30

大学物理实验绪论课电子教案一、教学目标1. 让学生了解大学物理实验课程的重要性,认识到实验在物理学研究中的地位和作用。

2. 使学生掌握实验基本原理、方法和技巧,为后续实验课程打下坚实基础。

3. 培养学生的实验兴趣,提高动手能力、观察能力和创新能力。

二、教学内容1. 大学物理实验课程的地位和作用2. 实验基本原理和方法3. 实验技巧与注意事项5. 安全常识及实验仪器使用规范三、教学过程1. 导入:通过提问方式引导学生思考实验在物理学研究中的重要性。

2. 讲解:详细阐述大学物理实验课程的地位和作用,介绍实验基本原理、方法和技巧。

3. 互动:学生提问,教师解答;讨论实验过程中可能遇到的问题及解决方法。

5. 总结:强调实验安全常识及仪器使用规范,提醒学生在实验过程中注意事项。

四、教学方法1. 讲授法:讲解实验基本原理、方法和技巧。

2. 互动法:引导学生提问、讨论,提高课堂参与度。

4. 实践操作:课后安排实验操作练习,巩固所学知识。

五、教学评价1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的提问、讨论情况,评价学生的参与程度。

3. 实践操作:评估学生在实验过程中的动手能力、观察能力和创新能力。

六、教学资源1. 教材:大学物理实验教程2. 课件:实验基本原理、方法和技巧的PPT3. 实验设备:常见的物理实验仪器4. 网络资源:相关实验视频、论文等七、教学时间1课时(45分钟)八、课后作业1. 阅读教材,了解实验基本原理和方法。

2. 观看实验视频,熟悉实验操作过程。

九、教学建议1. 注重实验安全教育,强调实验过程中注意事项。

2. 鼓励学生提问、讨论,提高课堂氛围。

3. 注重培养学生的动手能力、观察能力和创新能力。

4. 定期检查实验报告,及时反馈学生实验成果。

十、教学反思本节课结束后,教师应认真反思教学效果,针对学生的反馈情况进行调整教学策略,以提高教学质量。

关注学生在实验过程中的表现,为后续实验课程做好准备。

六、实验技能训练1. 目的:使学生熟悉并掌握基本实验技能,如测量、数据分析等。

课程名称:大学物理(上册)授课教师:[教师姓名]授课班级:[班级名称]授课时间:[具体时间安排]教学目标:1. 理解并掌握力学基础的基本概念和原理;2. 掌握气体动理论和热力学的基本理论;3. 培养学生运用物理知识解决实际问题的能力;4. 增强学生的科学素养和创新意识。

教学内容:一、力学基础1. 质点运动学2. 动力学3. 动量守恒定律4. 能量守恒定律二、气体动理论和热力学1. 理想气体状态方程2. 气体分子动理论3. 热力学第一定律4. 热力学第二定律教学过程:一、导入1. 通过实际案例引入力学、气体动理论和热力学的基本概念;2. 强调这些基本理论在工程、科学和日常生活中的应用。

二、教学内容讲解1. 力学基础- 质点运动学:讲解位移、速度、加速度等基本概念,通过实例分析运动规律; - 动力学:讲解牛顿运动定律,通过实例分析力的作用效果;- 动量守恒定律:讲解动量守恒原理,通过实例分析动量守恒在碰撞问题中的应用;- 能量守恒定律:讲解能量守恒原理,通过实例分析能量转换和守恒。

2. 气体动理论和热力学- 理想气体状态方程:讲解理想气体状态方程的推导和应用;- 气体分子动理论:讲解气体分子运动规律,通过实例分析分子间相互作用;- 热力学第一定律:讲解热力学第一定律的原理和应用;- 热力学第二定律:讲解热力学第二定律的原理和应用。

三、课堂练习1. 布置课后习题,巩固学生对力学基础、气体动理论和热力学知识的掌握;2. 组织课堂讨论,引导学生运用所学知识解决实际问题。

四、教学评价1. 课后作业完成情况;2. 课堂讨论参与度;3. 期中、期末考试。

教学资源:1. 教材:《大学物理学》第6版上册赵近芳王登龙2. 电子版教材:关注本公众号联系人工客服获取;3. 辅助教材:《大学物理学(第2版)(上册)》袁艳红教学反思:1. 关注学生的学习需求,调整教学内容和方法;2. 加强与学生的互动,提高课堂氛围;3. 注重培养学生的实践能力和创新意识。

教学目标:1. 让学生掌握电磁学的基本概念和基本原理。

2. 培养学生的实验操作能力和科学思维能力。

3. 提高学生的综合素质,为后续课程的学习打下基础。

教学重点:1. 电磁学的基本概念和基本原理。

2. 电磁场的计算和应用。

3. 电磁学实验操作。

教学难点:1. 复杂电磁场问题的计算。

2. 电磁学实验数据的处理和分析。

教学过程:一、导入1. 通过实际生活中的电磁现象,激发学生的学习兴趣。

2. 介绍电磁学在科技领域的应用,让学生认识到学习电磁学的重要性。

二、基本概念和基本原理1. 介绍电荷、电场、磁场等基本概念。

2. 讲解库仑定律、法拉第电磁感应定律等基本原理。

3. 通过实例讲解电磁学的基本规律。

三、电磁场的计算和应用1. 讲解电磁场的计算方法,如高斯定理、安培环路定理等。

2. 通过实例讲解电磁场的应用,如电磁场在通信、医疗、能源等领域的应用。

四、电磁学实验操作1. 介绍电磁学实验的基本操作步骤。

2. 讲解电磁学实验仪器的使用方法。

3. 通过实验操作,让学生掌握电磁学实验的基本技能。

五、课堂小结1. 回顾本节课所学的电磁学基本概念、基本原理和实验操作。

2. 强调电磁学在科技领域的重要性。

六、课后作业1. 完成课后习题,巩固所学知识。

2. 预习下一节课的内容。

教学评价:1. 通过课堂提问、课堂讨论等方式,了解学生对电磁学知识的掌握程度。

2. 通过课后作业和实验报告,评估学生的实践能力和创新能力。

3. 结合学生的课堂表现、作业完成情况、实验报告等,对学生的学习情况进行综合评价。

教学资源:1. 教材:《大学物理》电磁学部分。

2. 教学课件:电磁学基本概念、基本原理、实验操作等内容。

3. 实验器材:电磁学实验装置。

教学反思:1. 关注学生的学习需求,及时调整教学方法和手段。

2. 注重培养学生的实践能力和创新能力。

3. 加强与学生的沟通交流,了解学生的学习状况,提高教学效果。

教学目标:1. 让学生了解大学物理课程的基本内容和要求;2. 培养学生独立阅读、理解和分析物理问题能力;3. 提高学生运用物理知识解决实际问题的能力。

教学重点:1. 大学物理课程的基本内容和要求;2. 物理问题的阅读、理解和分析;3. 物理知识的实际应用。

教学难点:1. 复杂物理问题的阅读和理解;2. 物理知识的实际应用。

教学过程:一、引入新课1. 播放一段关于物理现象的视频,激发学生的学习兴趣;2. 介绍大学物理课程的重要性,引导学生明确学习目标。

二、讲解大学物理课程的基本内容和要求1. 讲解大学物理课程的主要知识点,如力学、热学、电磁学、光学、量子力学等;2. 分析大学物理课程的学习方法和要求,如课堂笔记、课后作业、实验操作等。

三、阅读和分析物理问题1. 提供一份物理问题的阅读材料,要求学生独立阅读;2. 引导学生分析物理问题的解题思路,如公式运用、计算步骤等;3. 讨论物理问题的解答,分享解题经验。

四、物理知识的实际应用1. 提供一个实际物理问题,要求学生运用所学知识进行解答;2. 分析解答过程,总结物理知识在实际问题中的应用;3. 鼓励学生尝试解决更多实际问题,提高物理知识的应用能力。

五、课堂小结1. 回顾本节课所学内容,强调大学物理课程的学习方法和要求;2. 布置课后作业,巩固所学知识。

教学资源:1. 大学物理教材;2. 课堂笔记模板;3. 物理问题阅读材料;4. 实际物理问题案例。

教学评价:1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言、提问和讨论情况;2. 课后作业完成情况:检查学生课后作业的质量和完成度;3. 实际问题解决能力:评估学生在实际问题中的应用能力。

电子版教案下载:1. 将教案内容整理成Word文档;2. 将Word文档上传至教学平台或邮箱;3. 向学生提供电子版教案下载链接或密码。

注意事项:1. 教案内容应简洁明了,便于学生理解和记忆;2. 教学过程中应注重培养学生的物理思维和解决问题的能力;3. 课后作业应具有针对性,帮助学生巩固所学知识。

课时:2课时年级:大学一年级教学目标:1. 理解弹簧振子的振动规律;2. 掌握弹簧振子的振动方程;3. 学会利用弹簧振子进行实验测量,并分析实验数据;4. 培养学生的实验操作能力和科学探究精神。

教学重点:1. 弹簧振子的振动规律;2. 弹簧振子的振动方程;3. 实验数据的处理和分析。

教学难点:1. 弹簧振子振动方程的推导;2. 实验数据的误差分析。

教学准备:1. 弹簧振子实验装置;2. 数据记录表格;3. 计算器;4. 投影仪。

教学过程:一、导入1. 提问:同学们,你们知道什么是弹簧振子吗?它有哪些特点?2. 引入弹簧振子的概念,说明弹簧振子是一种简谐振动系统。

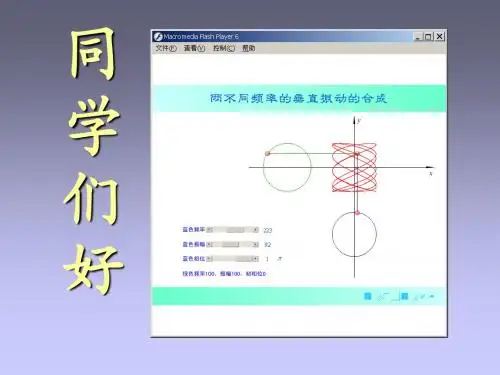

二、新课讲授1. 弹簧振子的振动规律(1)介绍弹簧振子的基本参数:弹簧常数k、质量m、振幅A、角频率ω等;(2)推导弹簧振子的振动方程:x = A cos(ωt + φ);(3)分析振动方程中各个参数的意义。

2. 弹簧振子的实验测量(1)介绍弹簧振子实验装置,说明实验原理;(2)讲解实验步骤,包括安装实验装置、调整弹簧振子、记录数据等;(3)强调实验注意事项,如保持弹簧振子的平衡、准确记录数据等。

三、实验操作1. 学生分组进行实验,教师巡回指导;2. 学生按照实验步骤进行操作,记录实验数据;3. 教师引导学生分析实验数据,找出误差来源。

四、数据分析与讨论1. 学生根据实验数据,利用振动方程计算弹簧常数k;2. 分析实验数据,讨论误差来源,提出改进措施;3. 教师总结实验结果,强调实验数据的处理和分析方法。

五、总结与拓展1. 总结本节课所学内容,强调弹簧振子的振动规律和实验方法;2. 提出拓展问题,引导学生思考弹簧振子在现实生活中的应用。

教学反思:1. 本节课通过实验让学生直观地了解弹簧振子的振动规律,提高了学生的学习兴趣;2. 在实验过程中,教师注重培养学生的实验操作能力和科学探究精神;3. 在数据分析与讨论环节,教师引导学生分析实验数据,培养学生的数据处理能力;4. 在总结与拓展环节,教师引导学生思考弹簧振子在现实生活中的应用,提高学生的综合素质。

---课程名称:大学物理授课教师: [教师姓名]授课班级: [班级名称]授课时间: [具体日期]授课地点: [具体教室]教学目标:1. 知识目标:- 理解并掌握相关物理概念和原理。

- 掌握基本物理量的测量方法和误差分析。

- 熟悉物理实验的基本操作和数据处理方法。

2. 能力目标:- 培养学生分析问题和解决问题的能力。

- 提高学生运用物理知识解决实际问题的能力。

- 增强学生的实验操作技能和科学探究能力。

3. 情感目标:- 培养学生对物理学科的兴趣和热爱。

- 增强学生的科学精神和创新意识。

- 培养学生的团队合作精神和责任感。

教学内容:1. 理论教学内容:- [章节名称]:[具体内容概述]- [章节名称]:[具体内容概述]- [章节名称]:[具体内容概述]2. 实验教学内容:- [实验名称]:[实验目的、原理、步骤、数据处理及注意事项] - [实验名称]:[实验目的、原理、步骤、数据处理及注意事项]教学过程:一、导入新课- 回顾上一节课的内容,引出本节课的主题。

- 通过提问或演示,激发学生的学习兴趣。

二、新课讲授- 详细讲解本节课的理论内容,结合实例进行说明。

- 使用多媒体课件,展示物理现象和实验过程。

三、课堂练习- 安排相关练习题,巩固学生对知识的理解和掌握。

- 鼓励学生积极参与,解答疑问。

四、实验演示- 演示实验操作,讲解实验原理和注意事项。

- 邀请学生参与实验,观察现象,分析数据。

五、课堂小结- 总结本节课的重点内容,强调关键知识点。

- 预告下一节课的内容。

教学方法:- 讲授法:系统讲解物理知识,帮助学生建立完整的知识体系。

- 案例分析法:通过实例分析,提高学生的实际应用能力。

- 实验教学法:通过实验操作,培养学生的动手能力和科学探究精神。

- 讨论法:组织学生进行讨论,激发学生的思维和创造力。

教学手段:- 多媒体课件:展示教学内容,提高教学效果。

- 物理实验器材:进行实验演示和操作。

- 网络资源:利用网络资源,拓展教学内容。

课程名称:大学物理简明教程授课对象:非物理专业学生授课时间:2课时授课内容:第1章运动的描述教学目标:1. 理解参考系、坐标系和物理模型的概念。

2. 掌握物体运动的描述方法,包括位移、速度和加速度。

3. 了解相对运动的基本原理。

教学重点:1. 参考系、坐标系和物理模型的选择与应用。

2. 位移、速度和加速度的计算方法。

教学难点:1. 理解相对运动的概念和计算方法。

教学准备:1. 多媒体课件2. 教学模型或实验演示3. 习题教学过程:一、导入1. 引入物理模型的概念,强调其在物理学研究中的重要性。

2. 提出问题:如何描述物体的运动?二、新课讲授1. 参考系、坐标系和物理模型- 解释参考系和坐标系的概念,并举例说明。

- 讲解物理模型在物理学研究中的应用。

2. 运动的描述- 介绍位移、速度和加速度的定义。

- 讲解位移、速度和加速度的计算方法。

- 通过实例演示如何应用位移、速度和加速度描述物体的运动。

3. 相对运动- 介绍相对运动的概念。

- 讲解相对运动的计算方法。

- 通过实例演示如何应用相对运动描述物体的运动。

三、课堂练习1. 给学生发放习题,要求学生独立完成。

2. 教师巡视课堂,解答学生疑问。

四、总结1. 回顾本章重点内容。

2. 强调参考系、坐标系和物理模型在物理学研究中的重要性。

3. 鼓励学生在日常生活中观察和思考物体的运动。

五、课后作业1. 完成课后习题。

2. 预习下一章内容。

教学反思:本节课通过讲解参考系、坐标系、物理模型、位移、速度、加速度和相对运动等概念,帮助学生建立了物体运动的描述方法。

在教学过程中,教师应注重理论与实践相结合,通过实例演示和课堂练习,使学生能够熟练掌握所学知识。

同时,教师应关注学生的学习进度,及时解答学生疑问,确保教学效果。

课时:2课时教材:《大学物理学(第2版)(上册)》袁艳红教学目标:1. 使学生掌握牛顿运动定律的基本概念、原理及其应用;2. 培养学生运用牛顿运动定律分析实际问题的能力;3. 增强学生对物理学的兴趣,提高学生的创新意识。

教学重点:1. 牛顿运动定律的基本概念和原理;2. 牛顿运动定律的应用。

教学难点:1. 牛顿运动定律的适用范围;2. 牛顿运动定律与其他物理定律的联系。

教学过程:一、导入新课1. 复习上节课所学内容,引导学生回顾牛顿第一定律;2. 引入牛顿第二定律,提出本节课的学习目标。

二、新课讲解1. 牛顿第一定律:讲解惯性的概念,阐述惯性与质量的关系;2. 牛顿第二定律:讲解力的概念,阐述力与加速度的关系,介绍牛顿第二定律的数学表达式;3. 牛顿第三定律:讲解作用力与反作用力的概念,阐述作用力与反作用力的关系;4. 牛顿运动定律的适用范围:讲解牛顿运动定律的适用条件,分析牛顿运动定律的局限性;5. 牛顿运动定律与其他物理定律的联系:介绍牛顿运动定律与牛顿万有引力定律、动量守恒定律等的关系。

三、例题讲解1. 分析一个物体在水平面上受到水平力的作用,求物体的加速度;2. 分析一个物体在竖直方向上受到重力和支持力的作用,求物体的加速度;3. 分析一个物体在水平面上受到摩擦力的作用,求物体的加速度。

四、课堂练习1. 分析一个物体在斜面上受到重力和支持力的作用,求物体的加速度;2. 分析一个物体在空中受到重力的作用,求物体的加速度。

五、总结与反馈1. 总结本节课所学内容,强调牛顿运动定律的重要性;2. 针对课堂练习,给予学生反馈,纠正错误,解答疑问。

教学反思:本节课通过讲解牛顿运动定律的基本概念、原理及其应用,使学生掌握了牛顿运动定律的基本知识,提高了学生运用牛顿运动定律分析实际问题的能力。

在今后的教学中,应注重引导学生联系实际,提高学生的创新能力。

教案:光的偏振课程目标:1. 理解自然光和偏振光的定义及其区别。

2. 掌握偏振光的产生方式及其应用。

3. 理解光的偏振现象证明了光是一种横波。

教学内容:1. 自然光和偏振光的定义2. 偏振光的产生方式3. 光的偏振现象的应用教学过程:一、导入(5分钟)1. 引导学生回顾光的基本概念,如电磁波、横波等。

2. 提问:光在传播过程中有哪些现象?引导学生思考光的传播特性。

二、自然光和偏振光的定义(15分钟)1. 讲解自然光的定义:自然光是由大量原子独立振动发光形成的,其在垂直于光传播方向的平面内,沿各个方向振动的光矢量都有振幅相等、分布对称特性。

2. 讲解偏振光的定义:偏振光是在垂直于光传播方向的平面内,光矢量只沿一个固定的方向振动的光。

3. 对比自然光和偏振光的区别,强调偏振光的特性和应用。

三、偏振光的产生方式(15分钟)1. 讲解偏振光的产生方式,包括自然光的振动方向与传播方向的关系、偏振片的起偏和检偏作用等。

2. 介绍偏振光的产生原理,如光的折射、反射等现象。

3. 举例说明偏振光的产生过程,如偏振片对光的筛选作用。

四、光的偏振现象的应用(15分钟)1. 讲解光的偏振现象在实际应用中的重要性,如摄影、电视、光纤通信等。

2. 介绍偏振光在科学研究和工业生产中的应用,如偏振光传感器、偏振光显示技术等。

3. 引导学生思考光的偏振现象在现代科技发展中的作用。

五、总结与思考(10分钟)1. 总结本节课的主要内容,强调自然光和偏振光的区别及其应用。

2. 提问:光的特性和现象在现实生活中有哪些应用?引导学生思考光的传播和应用。

教学评价:1. 学生能准确描述自然光和偏振光的定义及其区别。

2. 学生能理解偏振光的产生方式及其应用。

3. 学生能认识到光的偏振现象在实际生活中的重要性。

教学资源:1. 教学PPT、教案、参考资料等。

2. 实验器材:偏振片、光源、实验桌等。

教学建议:1. 注重理论教学与实验教学相结合,增强学生对光的偏振现象的理解。