第十讲 吉登斯的结构化理论

- 格式:ppt

- 大小:94.50 KB

- 文档页数:19

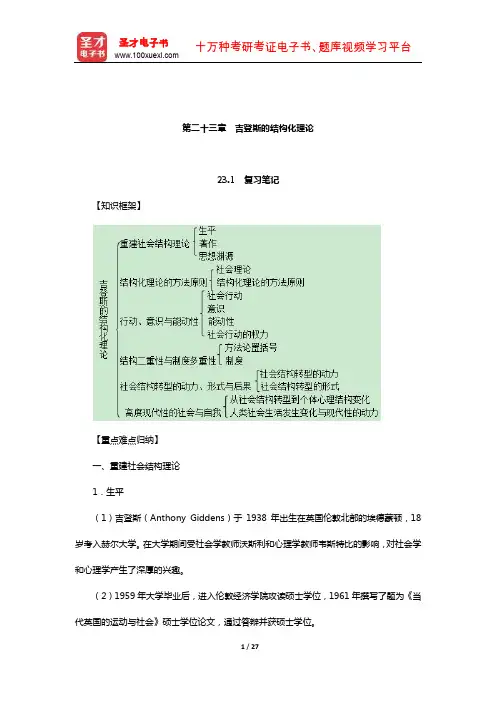

第二十三章吉登斯的结构化理论23.1 复习笔记【知识框架】【重点难点归纳】一、重建社会结构理论1.生平(1)吉登斯(Anthony Giddens)于1938年出生在英国伦敦北部的埃德蒙顿,18岁考入赫尔大学。

在大学期间受社会学教师沃斯利和心理学教师韦斯特比的影响,对社会学和心理学产生了深厚的兴趣。

(2)1959年大学毕业后,进入伦敦经济学院攻读硕士学位,1961年撰写了题为《当代英国的运动与社会》硕士学位论文,通过答辩并获硕士学位。

(3)获硕士学位后,吉登斯在莱斯特大学社会学系任教,讲授经典社会学理论和社会心理学等课程。

1966年,吉登斯离开莱斯特大学到温哥华附近的西蒙·弗拉塞尔大学任教,后又转至加州大学洛杉矶分校。

(4)1969年,吉登斯受剑桥大学之聘,由美洲返回英国,在皇家学院任高级讲师兼院士,同时攻读博士学位。

1974年,获剑桥大学博士学位。

(5)1983年,被选为英国社会学会执行委员会委员。

1984年,出版了代表著作《社会的构成》,他的学术影响随这部著作的出版而迅速扩大。

1985年被聘为剑桥大学社会学教授。

1996年被聘为伦敦经济学院院长。

2.著作吉登斯自70年代初以来发表了大量学术著作,主要有:《资本主义与现代社会理论》(1971)、《迪尔凯姆著作选》(译作,1972)、《发达社会的阶级结构》(1973)、《实证主义社会学》(1974)、《社会学方法的新规则》(1976)、《社会理论的中心论题》(1979)、《社会的构成》(1984)、《民族一国家与暴力》(1985)、《现代性的后果》(1990)、《现代性与自我认同》(1991)等。

3.思想渊源(1)马克思吉登斯非常重视马克思的历史唯物主义理论,他认为他的三部著作:《社会的构成》、《民族—国家与暴力》和《现代性与自我认同》,是关注“历史唯物主义与当代世界的关联”的三部曲。

马克思历史唯物主义深入剖析了资本主义社会的存在与发展问题。

试论吉登斯结构化理论一、概述吉登斯的结构化理论是社会学领域中的一种重要理论,它试图解释个人与社会结构之间的复杂关系。

吉登斯,作为一位杰出的社会学家,对于结构化理论的发展做出了重大贡献。

他的理论主张,个人与社会结构并不是孤立存在的,而是相互嵌入、相互影响的关系。

结构化理论强调,个人的行动和决策是在特定的社会结构背景下进行的,而社会结构也是由个人的行动和决策所塑造的。

这种相互依赖的关系使得个人与社会结构之间的关系变得复杂而动态。

吉登斯的结构化理论在多个方面都具有重要意义。

它为我们理解个人与社会结构之间的关系提供了新的视角。

通过将个人与社会结构视为相互嵌入的关系,结构化理论突破了传统的个人主义与结构主义的对立,为我们提供了一种更加全面的理解方式。

结构化理论也为我们研究社会现象提供了新的方法。

通过对个人与社会结构之间的相互作用进行深入分析,我们可以更好地理解社会现象的本质和动力机制。

结构化理论还具有实践指导意义。

它提醒我们,在处理社会问题时,需要综合考虑个人和社会结构的影响,以寻求更加全面和有效的解决方案。

1. 简要介绍吉登斯及其结构化理论吉登斯(Anthony Giddens)是当代英国社会学的杰出代表,以其结构化理论在社会科学领域产生了广泛而深远的影响。

结构化理论试图在个体行动与社会结构之间寻找一个动态的平衡,强调社会行动与社会结构是相互构成、相互依赖的。

吉登斯认为,社会结构并不是外在于个体的客观存在,而是由个体的行动不断塑造和重构的。

同时,个体的行动也不是孤立无依的,它总是在一定的社会结构中进行,受到各种社会因素的制约和影响。

在吉登斯看来,结构化理论的核心在于“结构化二重性”原则。

这一原则指出,社会行动和社会结构在本质上是相互渗透、相互依存的。

一方面,社会结构是行动者行动的媒介,它为行动者提供了行动的背景和框架另一方面,行动者的行动也在不断地改变和重塑着社会结构。

这种双向的互动关系使得社会行动和社会结构在不断地变化和发展中保持一种动态的平衡。

吉登斯结构化理论及其对教育的启发作者:李艺刘辉来源:《科教导刊》2013年第12期摘要社会学是对于人类社会和社会互动进行系统、客观研究的一门学科。

吉登斯作为社会学发展中的一位重要人物,不但对正统社会学进行了建设性的批判,而且提出了结构化理论这一全新的理论视角。

教育,作为帮助个体进行社会化的场域,作为社会整体结构的一个组成部分,本身就具有结构性特征,因此吉登斯的结构化理论给我们的教育带来许多启发。

关键词结构二重性规则资源反思性教育1 吉登斯社会学理论概述吉登斯的社会学理论主要包括结构化理论和现代性理论两个方面,他对个人与社会的关系这一社会学研究的中心问题特别关注,批判了孔德以降的功能主义思想和以韦伯为代表的解释社会学中的二元论倾向,提出了“二重性”的概念,试图用“二重性”来说明个人与社会的互动关系,努力克服社会学研究中的个人与社会二元对立的传统,形成了结构化理论。

吉登斯的学术研究主要集中在社会学最核心、争议最激烈的理论问题上,即个人与社会的关系和“现代性”问题。

通过这两个问题的研究建构了“结构化”理论和“现代性”理论。

在方法论方面,吉登斯总是努力对互相对立的两种或几种观点进行系统的批判性考察和综合,但又不停留于批判,他善于给已有的社会学话语赋予新的含义。

同时,他试图另辟蹊径,解决社会学不同理论观点的对立,希望可以找出“第三条道路”。

2 结构化理论吉登斯结构化理论的核心概念是“结构”、“系统”和“结构二重性”,其中,对于结构概念的确立是其理论建构的基础。

“结构”指的是使社会系统中的时空“束集”在一起的那些结构化特性,正是这些特性,使得千差万别的时空跨度中存在着相当类似的社会实践,并赋予它们以“系统性”的形式。

结构是转换性关系的某种“虚拟秩序”,是种作为被再生产出来的社会系统,并不具有什么“结构”,只不过体现着“结构性特征”,同时,作为时空在场的结构只是以具体方式出现在这种实践活动中,并作为记忆痕迹,引导着具有认知能力的行动者的行为。

吉登斯:结构化理论与权力社会学吉登斯思想的智识来源1.洛克伍德《社会整合与系统整合》功能论、冲突论并不是互斥的,规范—共识—秩序与权力—异化—冲突并不是对立的。

洛克伍德认为,一个系统里行动者之间的关系(社会整合)与系统的部分之间的关系(系统整合)必须区分开来。

也许在一个社会中有很多的矛盾,即很多系统问题,但在行动层次上却不必反映或表现出这种矛盾,亦即不必有可见的抗争、公开的冲突、阶级斗争等等。

也有可能社会有抗争或冲突,但却不影响社会子系统之间的关系。

2.权力社会学:移居到历史社会学领域的冲突社会学历史取向的权力社会学或冲突社会在当时的英国(20世纪70年代)开始爆红,离不开一部分历史学家与知识分子,如汤普森、霍布斯鲍姆、安德森;也离不开埃利亚斯在英国莱斯特大学的任职,其《文明的进程》主要核心命题是国家的建立过程会产生规训作用,这种宏观过程,会将自我控制逐渐内化到人的内心当中,以此对一个最私人的感知带来决定性的影响;20世纪50、60年代,对于福利国家发展的社会学研究在英国相当盛行。

此外迈克尔·曼的权力理论也对吉登斯有着较大影响。

吉登斯学术脉络吉登斯最初是心理学专业,后来在攻读伦敦政治经济学院的硕士学位时转向社会学。

伦敦政治经济学院是那时英国社会学的主要研究中心之一。

1961年吉登斯成为莱斯特大学的讲师,并与埃利亚斯成为同事,继承了埃利亚斯对帕森斯功能主义帝国的理论攻击。

一般来说,早期吉登斯看来不太专注于宏大的社会理论问题,尽管他研究自杀的论文和他编辑的论著《自杀社会学》(1971)少不了概念的思考。

早期阶段的另一个方向是吉登斯的《先进社会的阶级结构》(1973),该书讨论与现代社会中阶级和阶级形成问题有关的实质性问题。

吉登斯在该书中引进了现在已经很著名的“结构化”概念,与之相关的论述是,阶级在一定程度上是通过社会实践被生产和再生产出来的。

第二阶段开端或多或少跟他从莱斯特大学转到剑桥大学有关,1969年起,他在剑桥大学担任讲师,15年后成为社会学教授,同时任国王学院院士。

吉登斯结构化理论的方法论理论背景:结构化理论看来,社会科学研究的主要领域既不是个体行动者的经验,也不是任何形式的社会总体的存在,而是在时空响度上得到有序安排的各种社会实践。

结构化理论中的“结构”指的是社会再生产过程里反复涉及的规则和资源。

人的能动性发挥和社会的制度化构成,都是在我们日常司空见惯、看起来支离破碎的活动中实现的。

“结构化”理论认为社会结构是在人的日常生活中形成的,所以其主要关切点在于社会结构在人的日常生活中形成的过程。

所有社会互动都是在共同在场的时空边界内的具体情景中发生的。

行动者与结构的互构性:社会科学中的基本概念都是以行动和结构的关系为核心的。

在社会的结构化过程中,人具有其能动性同时也受着客观存在场景的制约。

就是说,我们在受制约中创造了一个制约我们的世界。

社会行动者正是通过反复创造社会实践的途径,来表现作为行动者的自身;同时行动者们在活动过程中再生产出使他们得以发生的前提条件。

行动者不仅了解他们的所作所为,而且知道正是因为他们对社会生活的了解,社会生活才会像现在这个样子。

解释具有情境性,是对追问的澄清,结果性原则指的是各个社会或者社会总体在结构上的一般特性。

情节片段,所有的社会生活都可以说是被体现为一系列的情节片段,共同在场情境下的日常接触的具有情节性结构的。

如果对各个情节片段进行比较很可能会有所收获,但是不能完全脱离孕育它们的具体情景,所以情节片段这一概念主要是针对大规模的变迁过程,它们表现为特定类型的制度重组。

情景包含因素有:1、围绕互动片段形成的时空临界,一般具有符号标志或者物理标志。

2、行动者的共同在场,使行动者彼此观察到对方复杂的面部表情,身体姿势、语言和其他沟通媒介。

3、观察到这些现象并且能够反思性地利用这些现象来影响或者控制互动。

社会系统的各种结构性特征中,结构性原著具有特别重要的意义,因为他们指明了整体的社会类型,结构化理论强调社会总体的封闭程度是千差万别的。

,社会总体具有各种不同程度的系统性,所以不能轻而易举的确定一个社会究竟是什么。

吉登斯的结构化理论梳理和评述1引言帕森斯在20 世纪30年代融合欧洲社会学的实证主义传统和人本主义传统,建立了结构功能主义,实现了社会学理论第一次大规模的理论融合;随后,吉登斯在20 世纪80 年代开展了比帕森斯视野更广阔的又一次社会学理论融合。

当时,包括布迪厄(1977)和Bhaskar (1979)在内的众多结构化理论研究者,都曾经借鉴过Berger 和Luckmann(1967)的“社会与个人相互构造”的概念以进行学术研究。

然而,唯有吉登斯的研究成果,吸引了众多来自社会学界和结构学领域学者的注意。

他不仅批判了美国的结构功能主义、法国的实证主义和德国的人本主义等各种流派的杜会学理论,而且还批判了法国后结构主义、德国交往行为理论和美国新功能主义等当代社会理论,建立了内容丰富的结构化理论(刘少杰,335 页)。

吉登斯的“结构化理论”获得巨大的成功,这也让其成为社会学界最负盛名的社会学家之一。

2结构化理论的起源吉登斯之所以提出结构化理论是希望以此来弥补社会学界70年代末和90 年代初最具统治地位的两种社会分析方法中存在的缺陷。

其中,其中之一便是实证主义或吉登斯称之为的“自然主义”社会学(反映其对客观主义和生物学方面的趋向[Giddens 1984 ,p.1] )。

将“功能主义和结构化方法”视作这种类型的典型例子,吉登斯认为它们“强于结构而弱于行动” (1993,p.4 ),它们认为人类行动者懒惰而无能,并且认为“整个社会整体超越于其各自零散的部分而存在”(1984,p. 1 )。

对于解释性社会学、舒茨的现象学、加芬克尔的常识性理论、和维特根斯坦式语言哲学的“强调行动而忽略结构的作用”,忽略“制约性、权力和社会组织结构”等方面,吉登斯也同样给予了批判(1993,p. 4)。

这样一来,结构化正是试图避免这种不均衡状态和二元对立,试图将结构与功能构建成一个相互本构的二重性存在。

抛弃了客观主义和反实证主义的方法视角,吉登斯在之后的研究中开始采取后经验主义和反实证主义方法论(Braynt and Jary1991a ),描述客观存在的人类活动的普遍规律,而这正是被实证主义研究者视为的“明显的荒谬” (Giddens1984 ,p.345 )。