【2.2】气压带和风带 知识点总结.

- 格式:doc

- 大小:1007.00 KB

- 文档页数:6

一、气压带和风带的形成、分布与移动规律(3)季节移动规律随太阳直射点的南北移动而移动。

就北半球而言,与二分日相比,气压带和风带的位置大致夏季偏北,冬季偏南。

考点:气压带和风带的判读1.读纬线,辨气压带和风带(1)0°纬线附近为赤道低气压带。

(2)30°纬线附近为副热带高气压带。

(3)60°纬线附近为副极地低气压带。

(4)90°纬线附近为极地高气压带。

(5)0°~30°纬线之间的风带为信风带。

(6)30°~60°纬线之间的风带为西风带。

(7)60°~90°纬线之间的风带为极地东风带。

2.读风向,辨南北半球(1)风向右偏为北半球,如甲、丙两图。

(2)风向左偏为南半球,如乙、丁两图。

3.读气压带位置,辨节气(1)若各气压带分别被0°、30°、60°纬线平分,则为春、秋分。

(2)若各气压带位置偏北(赤道低气压带全部位于赤道以北,副热带高气压带全部位于30°纬线以北,副极地低气压带全部位于60°纬线以北),则为北半球夏至。

(3)若各气压带位置偏南(赤道低气压带全部位于赤道以南,副热带高气压带全部位于30°纬线以南,副极地低气压带全部位于60°纬线以南),则为北半球冬至。

4.读风向,辨气压带高低和名称(1)风由中间向两侧吹的为高气压带。

如上图中甲为北半球副热带高气压带,乙为南半球副热带高气压带。

(2)风由两侧向中间吹的为低气压带。

如上图中丙为北半球副极地低气压带,丁为南半球副极地低气压带。

二、北半球冬、夏季气压中心和季风环流1.1月份气压中心分布与冬季风气压中心M是蒙古—西伯利亚(亚洲)高压,其切断了副极地低气压带。

2.7月份气压中心分布与夏季风气压中心N是印度(亚洲)低压,其切断了副热带高气压带。

3.季风考点:季风环流的形成与应用1.1月份部分地区季风环流简图2.7月份部分地区季风环流简图提醒:在赤道南北两侧的地区都会有气压带和风带季节移动形成的季风现象。

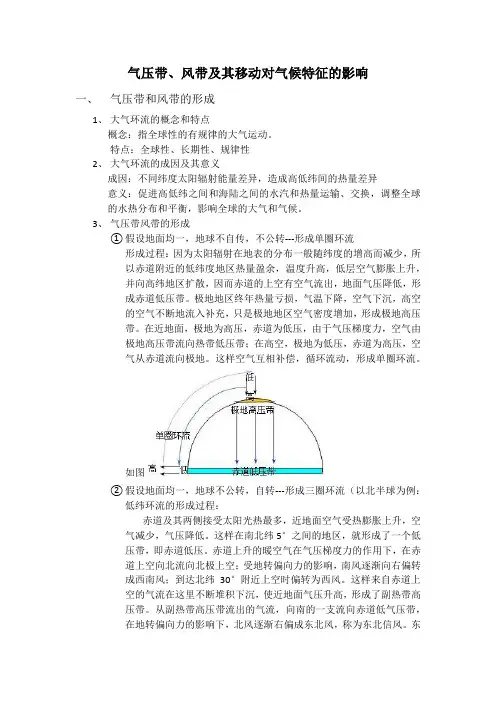

气压带、风带及其移动对气候特征的影响一、气压带和风带的形成1、大气环流的概念和特点概念:指全球性的有规律的大气运动。

特点:全球性、长期性、规律性2、大气环流的成因及其意义成因:不同纬度太阳辐射能量差异,造成高低纬间的热量差异意义:促进高低纬之间和海陆之间的水汽和热量运输、交换,调整全球的水热分布和平衡,影响全球的大气和气候。

3、气压带风带的形成①假设地面均一,地球不自传,不公转---形成单圈环流形成过程:因为太阳辐射在地表的分布一般随纬度的增高而减少,所以赤道附近的低纬度地区热量盈余,温度升高,低层空气膨胀上升,并向高纬地区扩散,因而赤道的上空有空气流出,地面气压降低,形成赤道低压带。

极地地区终年热量亏损,气温下降,空气下沉,高空的空气不断地流入补充,只是极地地区空气密度增加,形成极地高压带。

在近地面,极地为高压,赤道为低压,由于气压梯度力,空气由极地高压带流向热带低压带;在高空,极地为低压,赤道为高压,空气从赤道流向极地。

这样空气互相补偿,循环流动,形成单圈环流。

如图②假设地面均一,地球不公转,自转---形成三圈环流(以北半球为例:低纬环流的形成过程:赤道及其两侧接受太阳光热最多,近地面空气受热膨胀上升,空气减少,气压降低。

这样在南北纬5°之间的地区,就形成了一个低压带,即赤道低压。

赤道上升的暖空气在气压梯度力的作用下,在赤道上空向北流向北极上空;受地转偏向力的影响,南风逐渐向右偏转成西南风;到达北纬30°附近上空时偏转为西风。

这样来自赤道上空的气流在这里不断堆积下沉,使近地面气压升高,形成了副热带高压带。

从副热带高压带流出的气流,向南的一支流向赤道低气压带,在地转偏向力的影响下,北风逐渐右偏成东北风,称为东北信风。

东北信风和南半球的东南信风在赤道地区辐合上升。

这样,便在赤道与北纬30°之间形成低纬度环流圈。

中纬度和高纬度环流圈的形成:在近地面,从副热带高气压带向北流出的一支气流,在地转偏向力的影响下逐渐偏转成西南风,称为盛行西风。

气压带风带知识点总结一、气压带1.概念:气压带是指地球大气环流中垂直方向上由于高、低压带的交替分布而形成的区域。

2.成因:气压带的形成主要与地球自转和地球上绝大部分地区日照强度不同有关。

地球赤道处因受到直射日照,气温升高,空气上升形成低压带;而在两极地区因受到斜射日照,因此气温较低,使大部分的空气下沉,形成高压带。

3.特点:气压带的特点是交替分布,即从赤道开始,每个半球上交替分布着赤道低压带、副热带高压带、中纬度低压带、极地高压带等。

二、风带1.概念:风带是指受到地球自转、地球绕太阳公转和地球地表特性等因素的综合作用,形成了在赤道、中纬度和极区分布的气流带。

2.成因:风带形成是地球大气环流和地球自转的结果。

受到地球自转的影响,大气气流会产生科里奥利力,使得大气环流形成了赤道东风带、副热带西风带和极地东风带等气流带。

3.特点:风带的特点主要表现在方向和强度上的不同。

赤道附近主要是东风带,中纬度则是西风带,而极地地区形成了东风带。

三、气压带和风带的关系气压带和风带之间存在紧密的联系。

气压带的形成是风带形成的基础,气压带分布的不同会直接影响风带的形成与分布。

例如,赤道的低压带形成了赤道东风带,中纬度的低压带形成了副热带西风带等等。

四、气压带和风带对气候和人类生活的影响气压带和风带对地球气候和人类的生活有着重要的影响。

1.气候:-气压带和风带的分布直接影响了不同地区的气候类型。

例如,副热带高压带的存在导致了一些干旱地区的形成,而赤道附近则多为热带雨林气候。

2.农业生产:-气压带和风带的影响直接影响了农作物的生长条件和季节性变化。

农业生产的定位与规划也要考虑到气压带和风带的分布。

3.气象灾害:-气压带和风带的变化可能会引发一些极端天气事件,如台风、干旱、暴雨等,对人类活动和生产带来不利影响。

综上所述,了解气压带和风带的知识对于我们理解地球气候和天气变化、做好农业生产、避免气象灾害等方面都具有重要意义。

希望通过这篇总结,能够对气压带和风带有更加全面的了解。

气压带和风带的知识点总结气压带和风带是气象科学中讨论大气运动中重要的组成部分。

两者是相互关联的,并且在构成气候系统中起着重要的作用。

气压带可以用来说明空气的分布和大气划分的基本性质。

气压带也定义了气流的运动路线,以及各个气压带之间气流推动的转折。

气压带被分成低压带和高压带。

气压运动高度会受到温度变化的影响。

低压(即飓风),通常伴随高温,一旦低压强度增加,可以形成强烈的旋转和下沉气流,伴随着小范围的暴风雨。

高压带则伴随着低温,这样气流就会上升,伴随着晴朗的天气。

风带主要指大气内存在的气流回路带状分布,对气象学来说,风带特指它们在热带地区的变化。

不同的风带形成了海洋-大气系统的全球稳定性,改变了全球能量平衡和水循环,以及因此影响着气候和环境。

特殊的热带风调谐了全球气温,使大多数地区免受酷寒,这是世界各地能够连续发展的重要关键。

气压带和风带也与国际移动水体的活动有着密切的关系。

风带不仅驱动着这些水体的移动,而且把它们绑在一起,形成一个完整的体系,这使得运动的水体能够传播和分发它们的能量。

也就是说,当气流流入或流出某一特定的气压带,水体也随之改变位置从而释放出能量。

这种运动也被称为“气压坍塌”,其影响了全球一些最重要的海洋水体,比如南大洋热带西太平洋,北地中海和东太平洋热带暖池。

总之,气压带和风带是定量描述大气流的重要工具,也是构成气候系统的重要组成部分。

它们既是说明大气运动规律的基本介质,又是影响它们的一种特殊力量。

此外,它们还影响着国际水体的运动,构成了气象学中最重要的元素之一。

完整版气压带风带的知识点详解气压带是指地球表面上的不同纬度带状区域,在这些区域内的气压特征和风向变化相对稳定。

气压带的形成和分布与地球自转和辐射能量的分布有关。

下面将详细介绍气压带和风带的知识点。

1.高压带和低压带:高压带是指大气压强较大的区域,通常位于中纬度35°N和35°S附近的地带,例如副高带。

低压带是指大气压强较小的区域,通常位于赤道附近的地带,例如副低压带。

2.赤道低压带(赤道高压带):位于赤道附近的地带,此地区受太阳直射,空气上升形成对流,形成低压带。

赤道低压带是全球季风的重要影响区域。

3.副高带:位于30°N和30°S之间的地带,此地区受到下沉气流的影响,形成高压带。

副高带是气温较高,降水较少的地区。

4.副低压带:位于60°N和60°S之间的地带,此地区受到突然性天气变化的影响,气压变化较大,形成低压带。

副低压带是气温较低,降水较多的地区。

5.极高压带:位于极地附近的地带,由于地球自转引起的离心力使得空气向外扩散,形成高压带。

6.风带:与气压带相对应的是风带,风带是指在不同纬度区域内气压不断变化而引起的风速和风向的变化。

7.赤道风带:位于赤道附近的地带,受到赤道低压带和副高带影响,形成持续的东风。

赤道风带是全球环流的动力源之一8.副热带风带:位于20°N和20°S之间的地带,受到副高带和副低压带影响,形成持续的西风。

9.极地风带:位于极地附近的地带,由于地球自转引起的离心力使得空气向外扩散,形成持续的东风。

10.季风风带:位于亚洲、非洲和大洋洲的一些地区,季风风带是由于大陆和海洋之间辐射能量的差异而形成的。

季风风带的风向会随着季节的变化而改变,冬季主要为北风,夏季主要为南风。

11.活动中心:气压带和风带中存在一些特殊的地理位置,称为活动中心。

活动中心分为高压中心和低压中心,高压中心通常是气压升高的地点,低压中心则是气压下降的地点。

专题2.2 气压带和风带【核心突破】核心要点一气压带和风带的分布、性质及对气候的影响【归纳总结】1.近地面气压带、风带分布2.气压带、风带的性质气压带、风带分布成因性质影响实例极地高气压带南北极点附近热力原因形成的冷高压寒冷干燥极地气候极地东风带高纬度地区由极地高压吹向副极地低压寒冷干燥极地气候副极地低气压带南、北纬60°附近盛行西风和极地东风的动力抬升多锋面、气旋,为多雨带极锋的形成,多气旋雨西风带中纬度地区由较低纬度吹向较高纬度温暖湿润温带海洋性气候的形成副热带高气压带南、北回归线附近动力原因形成的高压炎热干燥热带沙漠气候的形成信风带低纬度地区由副热带高压吹向赤道一般较干燥热带草原气候的干季,西亚、北非的沙漠气候赤道低气压带赤道附近终年受热空气上升高温多雨热带雨林气候的形成气压带、风带位置随太阳直射点的移动而发生季节变化。

就北半球而言,各气压带、风带位置大致是夏季偏北,冬季偏南。

如下图所示:4.在不同的气压带和风带控制下,会形成不同的气候类型(1)全年受单一气压带、风带控制的气候类型及其气候特征气候类型成因气候特征温带海洋性气候全年受中纬西风带控制终年温和湿润热带沙漠气候全年受副热带高气压带或信风带控制终年炎热干燥热带雨林气候全年受赤道低气压带控制终年高温多雨(2)气候类型成因气候特征地中海气候夏季受副热带高气压带控制,冬季受西风带控制夏季炎热干燥,冬季温和多雨热带草原气候旱季时受信风带控制,雨季时受赤道低气压带控制全年高温,一年可分干湿两季热带季风气候干季时受因海陆热力差异而形成的东北季风控制,湿季时受气压带、风带北移而形成的西南季风的控制全年高温,一年可分为旱雨两季1.降水形成的基本条件是:(1)空气饱和时气温继续降低;(2)有凝结核;(3)水滴增大到能够下降到地面。

空气运动方向空气性质及降水状况空气上升湿润、易产生降水空气下沉干燥,不易降水由低纬吹向高纬暖湿,易产生降水由高纬吹向低纬干燥,不易降水由海洋吹向陆地湿润,易产生降水由陆地吹向海洋干燥,不易降水2.受控气压带与风带大气运动状况降水多少与类型赤道多雨带赤道低气压带上升为主多对流雨为主副热带少雨带副热带高气压带下沉为主少、大陆东岸例外温带多雨带西风带和副极地低压多锋面气旋活动多、锋面雨与气旋雨极地少雨带极地高气压带下沉为主少3.(1)口诀法图1 图2地球上七个气压带和六个风带的分布规律,可归纳为“高压低压相间插,北撇南捺向低压”。

地理气压带和风带的知识点一、知识概述《地理气压带和风带》①基本定义:咱先来说说气压带。

地球表面不同地方气压高低不一样,气压相对比较高的地方凑一块儿就成了气压带,就像是几个小伙伴,气压力量强大而且集中在一块呢。

风带呢,就是风经常吹的那些地带。

风从气压高的地方往气压低的地方跑,在地球上形成了这么好几条有规律的风带。

②重要程度:在地理学科里可老重要了。

它能帮我们理解世界各地的气候为啥不一样。

比如说降水、温度这些气候要素,好多都跟气压带和风带有关系。

要是不懂这个,很多气候知识就像一团乱麻,根本搞不清。

③前置知识:得知道大气的受热过程。

就像你知道东西加热会有变化一样,大气吸收热量也会产生很多反应。

还得知道地球的公转、自转,地球转动起来,各个地方接受太阳光照就不一样,才会形成气压带和风带呢。

④应用价值:实际中可有用啦。

比如天气预报吧,那些气象专家得参考气压带和风带的位置和移动情况,才能预测天气会咋样。

还有航海的时候,了解风带就能顺着风航行,又快又省劲儿,像古代那些大航海时代的帆船,就特别依赖风带呢。

二、知识体系①知识图谱:气压带和风带算是气候知识这个大拼图里的关键板块。

和地球的大气圈、水圈、生物圈都有联系。

就像一条条线,串起了好多地理知识。

②关联知识:和气候类型关系很密切。

像热带雨林气候就和赤道低气压带有关,老是被低气压带控制,降水就多。

还和洋流有关。

风一吹,带动海水流动,就形成了洋流。

③重难点分析:掌握难度就是它的分布规律有点复杂。

关键是要理解地球公转、自转和太阳直射点的移动对气压带和风带的影响。

像太阳直射点一会在北半球,一会在南半球来回跑,气压带和风带也跟着跑。

④考点分析:在考试里那就是重点。

选择题常常考气压带和风带的名称、分布。

简答题经常让你用气压带和风带解释某个地方的气候特点或者降水情况。

三、详细讲解【理论概念类】①概念辨析:气压带简单来说就是气压在地球表面比较集中且有规律分布的地带。

风带呢,就是盛行风的地带。

高二地理知识点气压带风带气压带风带气压带和风带,是地球大气循环系统中重要的组成部分。

它们对于地球上的气候和天气变化有着至关重要的影响。

本文将对高二地理中的气压带和风带进行详细的介绍和解析。

一、气压带的概念气压带是指地球表面不同地区的平均气压特征所形成的带状分布。

全球气压分布呈现出一定的规律性,大致可以分为赤道低压带、副热带高压带、副极地低压带和极地高压带等多个气压带。

1. 赤道低压带赤道低压带位于赤道附近,其特点是空气上升,气压值相对较低。

这是因为赤道地区收到太阳辐射最为直接和强烈,地表温度高,海洋和陆地表面的水汽也较多,所以空气上升,形成了赤道低压带。

2. 副热带高压带副热带高压带位于赤道低压带附近,大约在北纬30°和南纬30°之间。

由于赤道地区的热量被大气传导向高纬度地区,所以副热带高压带出现了冷却下沉的情况,形成了高压带。

3. 副极地低压带副极地低压带位于副热带高压带的北侧和南侧,大约在北纬60°和南纬60°之间。

这里的空气冷却下沉,但太阳辐射不足,形成了低压带。

4. 极地高压带极地高压带位于极地地区,大约在北纬90°和南纬90°之间,气压值高于其他地区。

这是因为地球的极地地区接收到的太阳辐射很少,导致那里的地面温度很低,空气密度也较高,形成了高压带。

二、风带的概念风带是指在不同气压带之间形成的大规模气流环流系统。

根据气流的性质和方向,可以分为赤道风带、副热带风带、副极地风带和极地风带等多个风带。

风带是气压带产生的结果,它会带来不同强度和方向的风。

1. 赤道风带赤道风带是由赤道低压带和副热带高压带之间的气压差形成的。

赤道地区的空气上升并向两极方向流动,形成了一种从东向西的赤道东风。

2. 副热带风带副热带风带是由副热带高压带和副极地低压带之间的气压差形成的。

副热带风带主要表现为一种从西向东的风,称为西风带。

3. 副极地风带副极地风带是由副极地低压带和极地高压带之间的气压差形成的。

气压带和风带的知识点学习气压带和风带的知识点学习一. 气压带和风带的形成1. 大气环流(1)概念:全球性的有规律的大气运动,通称为大气环流,它反映了大气运动长时期的平均状态。

(2)成因:高低纬度间因太阳辐射的不同而产生的热量差异。

(3)意义:输送热量和水汽,影响天气和气候。

(讲述)全球大气是如何运动的?我们假设大气是在均匀的地球表面上运动的,引起大气运动的因素是高低纬之间受热不均和地转偏向力。

我们以北半球为例来看大气的运动。

2. 三圈环流和气压带、风带(1) 前提条件和形成因素:假设地球表面是均匀的,引起大气运动的因素是高低纬之间的受热不均和地转偏向力。

(2) 形成过程(以北半球为例,结合下图)①低纬环流(提问)赤道与极地附近的热量存在极其显著的差异,两地气流是怎样垂直运动的?——赤道近地面空气受热上升,所以地面形成低压,高空形成高压;极地地面气温低,空气收缩下沉,使地面形成高压,高空形成低压。

所以高空的空气水平方向上由赤道向极地运动,而近地面的空气则由极地向赤道运动。

我们将赤道近地面形成的低压带称为赤道低压带;而在极地近地面形成的高压带称为极地高压带。

(转折)但是水平运动的大气不可能由赤道运动到极地,或者由极地到达赤道,因为大气在运动过程中,时刻都要受到地转偏向力的影响,运动方向不断发生变化。

所以,从赤道上空向北极运动的气流,在地转偏向力的作用下,由南风逐渐向右偏转成西南风,到北纬30附近气流已经转变为西风,于是这些气流便不能继续北进,而是变成自西向东运动。

随着赤道上空的气体源源不断地流过来,在北纬30上空不断堆积,于是在重力作用下下沉,使地面(北纬30附近)形成高气压,我们把这个高压带称为副热带高气压带。

在近地面,自副热带高压带流出地气流分为南北两支。

向南流向赤道的一支,在地转偏向力作用下,向右偏,逐渐转变为东北风,称为东北信风。

它刚好补充了赤道近地面的上升气流,构成一个环流圈,称为低纬环流。

第二节气压带和风带第一课时三圈环流

☐课标:绘制全球气压带、风带分布示意图,说出气压带、风带的分布、移动规律及其对气候的

影响。

☐学习目标:

• 学生能够根据热力环流原理以及地转偏向力的影响画出“三圈环流”示意图,能够说出全球的

七个气压带的名称以及六个风带的风向。

• 学生能够通过分析说出各个气压带垂直方向气流的性质(干湿冷暖状况),地面各个风带气流

的性质。

• 学生能够结合气压带风带的成因描述不同季节气压带风带的移动规律。

一.大气环流有何作用?

1. 促进高低纬之间、海路之间水热交换,维持水热平衡

2. 影响天气和气候二.气压带和风带的形成(以北半球为例)

1.假设:地球不自转、地表性质均一、太阳直射赤道不移动(只考虑太阳辐射的纬度分布差异)——单圈环流

2.假设:地表性质均一,太阳直射赤道不移动(考虑高低纬间热量不均和地转偏向力)——三圈环流

规律总结:气压带与风带相间分布;若只看气压带,高压与低压相间分布。

思考:观察风带,南北半球都存在盛行西风带与极地东风带,名称相同但风向相同吗?

盛行西风在北半球是西南风,南半球是西北风;极地东风在北半球是东北风,南半球是东南风。

三、气流性质:

四、移动规律

气压带、风带的位置随太阳直射点南北移动,夏季偏北,冬季偏南。

第二课时北半球冬夏季气压中心、东亚季风和南亚季风

小结:北半球气压带被分成了一个个高低气压中心(名称和位置);南半球海洋面积广大,所以仍然近似带状。

为什么亚洲东部的季风最为典型?

亚欧大陆是最大的大陆,太平洋是最大的大洋,造成了最显著的海陆热力性质差异,形成了最典型的季风气候。

第三课时世界主要气候类型

补充:

1. 一个地方的气候形成是太阳辐射、大气环流、海陆分布、地形、洋流等因素共同作用的结果。

2. 分布最广泛的气候类型——地中海气候(除南极洲外各大洲均有分布,但面积并不大)

3. 非洲没有温带海洋性气候的分布区

4. 热带季风气候和温带季风气候只分布在亚洲

注意:

温带海洋性气候、地中海气候在欧洲和北美洲的分布特点不同(在欧洲呈片状,北美呈狭长带状),原因都是由于地形的不同,北美大陆西岸南北走向的高大山脉阻挡了西风气流的前进。