室性早搏的心电图特点,分类,危险分层与临床管理

- 格式:doc

- 大小:1.01 MB

- 文档页数:14

852012年5月第19卷第5期临床实用心电图入门第十八讲 室性过早搏动薛松维 心内科主任医师过早搏动(premature beats)又称期前收缩,简称早搏(PB)。

一般指异位起搏点在窦性节律到来之前提前发出激动而兴奋心脏,引起部分心肌发生的除极反应。

根据异位起搏点不同,可分房性早搏、交界性(房室结性、结性)早搏及室性早搏三种,前两种也可称为室上性早搏。

早搏是一种最常见的心律失常,几乎100%的心脏病人和90%的健康人一生中均可能有早搏发生。

室性早搏是指在正常窦性冲动到达心室之前,发自心室的异位搏动提前兴奋心室,引起心室的除极反应,称室性早搏。

一、室性早搏心电图特点室性早搏心电图形态及特征非常明显(见图18-1):①提前发生的QRS波群,其前无P波。

此点最重要!②提前的QRS波群形态宽大畸形,QRS时间≥0.12s,T波与主波方向相反。

③期前收缩后多伴有完全性代偿间歇(见图18-2)。

间位性室早(Interpolated VP、插入性室早)无代偿间歇(见图18-3)。

・执业助理医师(全科)进修教育讲座・二、室性早搏类型传统室性早搏分类是按照1970年劳恩(Lown)和1971年沃尔夫(Wolf)分级系统进行。

根据室性早搏发生的频率及危害性分为0~5级,其中第4级分为a和b两个亚级。

分级标准:0级为无室性早搏;Ⅰ级为偶发室性早搏(accidental VP),每分钟少于1次或每小时少于30次或24小时少于100次;Ⅱ级为多发室性早搏(multipleVP)或频发室性早搏(Frequent VP),每分钟多于6次或每小时多于30次或24小时多于100次;Ⅲ级为多形性室性早搏(multiform VP)或多源性室性早搏(multifocalVP)(见图18-4);Ⅳ级a为联律性室性早搏(bigeminy VP)(见图18-5)或<3次连发的成对室性早搏(couplet VP)(见图18-6);Ⅳ级b为≥3次连发的成串室性早搏(groupVP),或称短暂性阵发性室性心动过速(short paroxysmsVP)(见图18-7),简称短阵室速;Ⅴ级为R-on-T型室性早搏,即室性早搏的R波落在前一个窦性激动的T波上。

室早Lown分级法室性早搏的危险度分层室性早搏是⼀种⽐较常见的⼼律失常类型,它可继发于任何类型的⼼脏疾病,也可以见于健康⼈,由于在不同的情况下,它对⼈体的影响也有很⼤差别,轻者可以⽆任何影响,重者可以引起诸如室速、室颤、等致命性⼼律失常。

所以,⼈们试图根据室性早搏的⼼电图表现以及其它相关因素,将其区分为单纯性和病理性,以确定是否需要积极治疗并判定预后等。

下⾯笔者将就室性早搏危险度分层这⼀问题进⾏介绍。

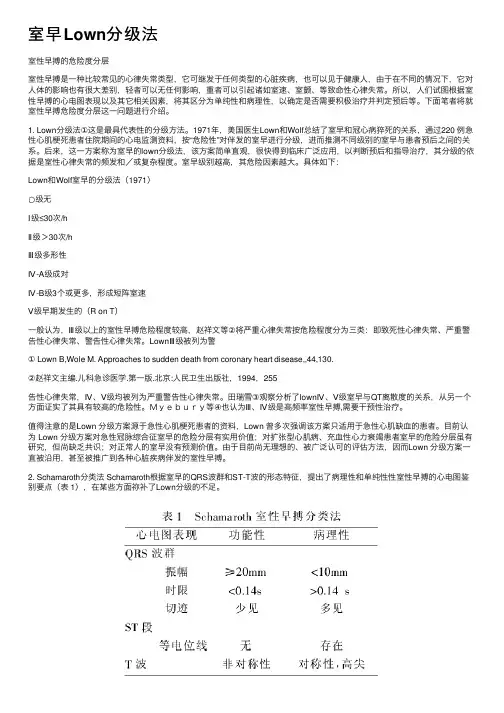

1. Lown分级法①这是最具代表性的分级⽅法。

1971年,美国医⽣Lown和Wolf总结了室早和冠⼼病猝死的关系,通过220 例急性⼼肌梗死患者住院期间的⼼电监测资料,按“危险性”对伴发的室早进⾏分级,进⽽推测不同级别的室早与患者预后之间的关系。

后来,这⼀⽅案称为室早的lown分级法,该⽅案简单直观,很快得到临床⼴泛应⽤,以判断预后和指导治疗,其分级的依据是室性⼼律失常的频发和/或复杂程度。

室早级别越⾼,其危险因素越⼤。

具体如下:Lown和Wolf室早的分级法(1971)○级⽆Ⅰ级≤30次/hⅡ级>30次/hⅢ级多形性Ⅳ-A级成对Ⅳ-B级3个或更多,形成短阵室速Ⅴ级早期发⽣的(R on T)⼀般认为,Ⅲ级以上的室性早搏危险程度较⾼,赵祥⽂等②将严重⼼律失常按危险程度分为三类:即致死性⼼律失常、严重警告性⼼律失常、警告性⼼律失常。

LownⅢ级被列为警① Lown B,Wole M. Approaches to sudden death from coronary heart disease,,44,130.②赵祥⽂主编.⼉科急诊医学.第⼀版.北京:⼈民卫⽣出版社,1994,255告性⼼律失常,Ⅳ、Ⅴ级均被列为严重警告性⼼律失常。

⽥瑞雪③观察分析了lownⅣ、Ⅴ级室早与QT离散度的关系,从另⼀个⽅⾯证实了其具有较⾼的危险性。

Myebury等④也认为Ⅲ、Ⅳ级是⾼频率室性早搏,需要⼲预性治疗。

值得注意的是Lown 分级⽅案源于急性⼼肌梗死患者的资料,Lown 曾多次强调该⽅案只适⽤于急性⼼肌缺⾎的患者。

室性早搏的心电图特点、分类、危险分层与临床处理作者:张风祥⑴余萍⑴一、概述室性心律失常指起源于心室的心律紊乱,包括室性早搏(室早)、室性心动过速(室速)、心室扑动与心室颤动(室颤)等。

室早是临床上最常见的心律失常Z 一。

在器质性心脏病和健康人群均可见到。

从胎儿到至高龄人群均可发生。

二、室早定义与ECG特点室早是指在窦性激动尚未传导到心室Z前,心室中某一异常兴奋点提前发生激动,引起心室除极,即为室早,也称室性期前收缩(图1)。

室早心电图特征:1)提前发生QRS波群(吋限一般>0.12s、宽大畸形),其前无P波,ST段与T波的方向与QRS主波方向相反;2)室早与其前面的窦性搏动Z间期相对恒定;3)代偿间期完,即包含室早在内前后两个下传的窦性搏动Z间期,等于两个窦性RRZ利;4)可有室性并行心律的心电图表现。

图1:室早心电图特征。

提前发生QRS 时限140恥,其前无P波ST段与T滅的方向与QRS主波方向相反;代偿间期完,即包含室早在内前后两个下传的靈性搏动之间期,等于两个窦性RK Zfflo &三、室早的分类与定位按照室早的图形可以分为左束支阻滞图形(left buddle branch block, LBBB) 室早和右束支阻滞图形(right buddle branch block, RBBB)室早两大类。

再结合II、III、AVF、V1、I等导联QRS波形态与振幅可以具体分类、定位。

(一)室早呈LBBB图形大多数LBBB图形室早起源于右心室,少数LBBB室早可起源于左心室。

LBBB图形室早结合II、III、AVF、V1> I等导联QRS波形态与振幅可以细分类。

1 •室早呈LBBB图形,伴II、III、AVF导联QRS波为高耸直立R波:这种类型的室早大多数起源于右室流出道。

起源右室流出道室早,若II、III、AVF导联QRS波较窄V150ms,提示室早一般起源于右室流出道间隔部(图2A):若下壁导联QRS波时限>155 ms,且有顿挫,提示室早--般起源于右室流出道游离壁(图2B)。

室性早搏分级有哪些?

在我们正常人群中,有一部分人患上了室性早搏。

若是你出现自己有这些症状:心室清理收缩、心慌不适、咳嗽、恶心,有时候还伴有头晕、胸闷等等,那有可能就是患上了室性早搏了。

听说这种病不加以重视,会有生命危险。

接下来我们就一起来看看室性早搏分级,来针对性的治疗自己的疾病。

室性早搏的危险性分级:一般的室性早搏当然没有生命危险,不用过分担心。

但有时频发的室性早搏,尤其是早波的R波落在前一个搏动的T波上,即RonT,这时会发生室性心动过速,甚

至发展为心室颤动,就会危及生命。

对于室性早搏,Lown′s将其分为若干级别,级别越高猝死的危险性越大,特别对于急性心肌梗塞病人具有一定的参考价值。

第1 页。

房性早搏您好:多数见于正常人,通常不引起自觉症状,亦不会引起循环障碍,有时病人可诉心悸、胸闷。

疲劳、焦虑、吸烟、饮酒、喝浓茶、饮咖啡、洋地黄中毒、心房病变、心力衰竭、心肌缺血及心肌梗塞均可引起房早。

不同疾病引起的房早可出现不同的伴随症状,心脏听诊可听到心脏搏动突然提早出现,而后为延长的代偿间歇,早搏的第一心音较正常响亮,第二心音弱或听不到,早搏的脉搏弱,或者摸不到。

其心电图特征有以下几点:(1)提前出现的P′波(P′波可重叠于前一窦性搏动的T波中)。

(2)P′-R间期正常或轻度延长。

(3)P′波形态与窦性P波不同。

(4)P′后QRS波群可正常或畸形。

如有畸形QRS波则称为房性早搏伴室内差异性传导。

如P波无QRS 波,称为未下传房早。

在同一导联上,如果P′的形态及配对间期不同,称为多源性房早。

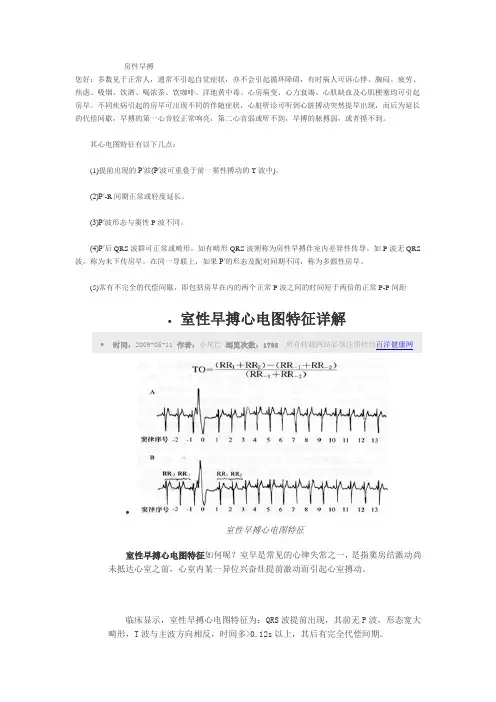

(5)常有不完全的代偿间歇,即包括房早在内的两个正常P波之间的时间短于两倍的正常P-P间距•室性早搏心电图特征详解•时间:2009-05-11 作者:小尾巴浏览次数:1793所有转载网站必须注明转自百洋健康网•室性早搏心电图特征室性早搏心电图特征如何呢?室早是常见的心律失常之一,是指窦房结激动尚未抵达心室之前,心室内某一异位兴奋灶提前激动而引起心室搏动。

临床显示,室性早搏心电图特征为:QRS波提前出现,其前无P波,形态宽大畸形,T波与主波方向相反,时间多>0.12s以上,其后有完全代偿间期。

其中室性早搏心电图特征中早搏后ST段及T波变化为:室早后的1个或数个窦性搏动的ST段及T波发生改变,即ST段移位,抬高0.1~0.3mV或降低≥0.05mV;T波低平、倒置、高低交替出现或增高,这些现象多提示有器质性心脏病存在,而且绝大多数为心肌缺血所致。

此时应用硝酸酯类药物(单硝基类、二硝基类等)改善心肌缺血比单纯应用抗心律失常药物效果更好。

因为有的室早是由低钾所致,此时,室性早搏心电图特征为:①U波振幅增高>0.1mv;②同一导联中U波>T波;③ST段下移≥0.05mV。

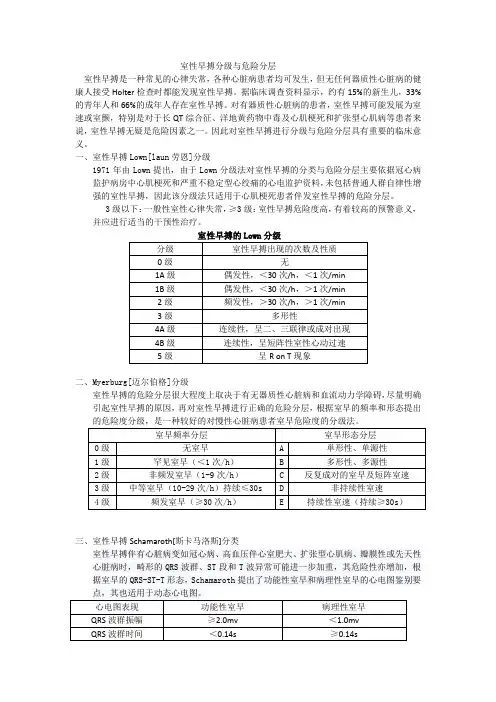

室性早搏分级与危险分层室性早搏是一种常见的心律失常,各种心脏病患者均可发生,但无任何器质性心脏病的健康人接受Holter检查时都能发现室性早搏。

据临床调查资料显示,约有15%的新生儿,33%的青年人和66%的成年人存在室性早搏。

对有器质性心脏病的患者,室性早搏可能发展为室速或室颤,特别是对于长QT综合征、洋地黄药物中毒及心肌梗死和扩张型心肌病等患者来说,室性早搏无疑是危险因素之一。

因此对室性早搏进行分级与危险分层具有重要的临床意义。

一、室性早搏Lown[laun劳恩]分级1971年由Lown提出,由于Lown分级法对室性早搏的分类与危险分层主要依据冠心病监护病房中心肌梗死和严重不稳定型心绞痛的心电监护资料,未包括普通人群自律性增强的室性早搏,因此该分级法只适用于心肌梗死患者伴发室性早搏的危险分层。

3级以下:一般性室性心律失常,≥3级:室性早搏危险度高,有着较高的预警意义,并应进行适当的干预性治疗。

室性早搏的Lown分级二、Myerburg[迈尔伯格]分级室性早搏的危险分层很大程度上取决于有无器质性心脏病和血流动力学障碍,尽量明确引起室性早搏的原因,再对室性早搏进行正确的危险分层,根据室早的频率和形态提出三、室性早搏Schamaroth[斯卡马洛斯]分类四、室早指数:室早危险分层的指标 1968年, Buechner[比克纳]提出定义:室早指数(Prematurity index,PI )是指早搏的联律间期与前次心律QT 间期的比值。

公式:室早指数(PI ) = RR ´(联律间期)/QT 间期。

PI <0.85:容易引发室速或室颤;>0.85:相对安全 判定:一般认为,室早指数与室速和室颤的发生相关五、心室的易颤指数(易损指数)有学者进一步根据室早的联律间期计算心室的易颤指数该指数= QT ×前一心动周期(RR )/RR ´(联律间期)判定:易颤指数>1.4的室早易引发室颤。

室性早搏心电图知识室性早搏(ventricularprematurebeats,VPBs),又名室性过早搏动、室性期前收缩,简称室早,是指起源出希氏束分叉以下的异位激动。

背景知识室性早搏是临床上最常见的心律失常之一,在人群中的发生率很高。

Harvey(1578-1657)在《论心脏与血液流动》一书中就阐述了心脏跳动快慢对血流动力学有影响。

在正常人群中,室性早搏的检出率为静息心电图5%,24小时动态心电图为50%。

随着DCG的广泛应用,对于无心脏病证据的成人中室性期前收缩的发作概率也有了研究。

以杭州空军医院牵头,由25家医院协作完成1000例正常人DCG生理范围调查,提示正常人群中33.6%出现室性期前收缩。

有学者报告,经动态心电图连续观察8、12、24、48小时,分别有14%、44%、50%、73%的正常人出现室性早搏。

Bleiter用动态心电图对1108人(其中98%为能走动或正常工作和生活的门诊病人),连续观察10小时,有60%出现室性心律失常(大多为室性早搏),18%出现室上性早搏(大多为室上性早搏),仅有11%心律完全正常。

老年患者室性早搏的检出率可高达77%。

在我们对2001年—2007年的动态心电图检测统计中,也发到室性早搏的检出率高达67%。

Gillette报告观察1.5年—l9年的20例室性早搏除1例死亡、1例二尖瓣脱垂外,余l8例中9例消失,9例做运动试验早搏消失,故认为太多数是良性早搏。

Sugrue 认为无解剖学异常心功能正常的室性心律失常者,心内膜心肌活检组织学有异常,说明心肌有病变存在,Loogen等研究认为心律失常的心电图改变是潜伏性心肌病患者唯一改变。

国内姜氏报告经心内膜心肌活检证实的6例成人心肌炎,有4例有室性早搏。

1986年Tsutomu 指出,不能只根据临床症状,小儿心肌炎随诊应进行心内膜心肌活检。

因此我们认为室性期前收缩的心肌细胞电生理改变,是细胞结构,细胞代谢异常为基础的。

室性早搏的分类及治疗室性早搏也叫室性期前收缩,简称室早,它是临床上最常见的一种心律失常。

一般按室性早搏的发作频率可将其分为5个级别,即1级室早至5级室早。

1级室早是指偶发室早,即患者每分钟出现室早的次数在2次以内(含2次),或每小时出现室早的次数在30次以内(含30次);2级室早是指频发室早,即患者每分钟出现室早的次数在2次以上,或每小时出现室早的次数在30次以上;3级室早是指多源性室早,即患者在同一导联上出现了不同形态的室早:4级室早又可分为4a级室早(两个室早连发)和4b级室早(室早连续发作3次或3次以上,又叫室性心动过速):5级室早是指过早出现的R波落在T波上(R-ON-T)的室早。

3级以上的室早统称为复杂性室早。

临床研究表明,引起室早的原因比较复杂,但不论是由器质性病变还是功能性病变所导致的室早,其数量与级别都有较大的波动和交叉,并非完全一致或始终如一。

一般来说,级别越高的室早,对诊断患者的此类病情越有意义,尤其是在过去完全依靠常规心电图来诊断心律失常的年代更是如此。

随着24小时动态心电图(Holter)监测在临床上的应用,室早的检出率大大地提高了。

其实正常人偶尔也会出现室早,只是无需治疗而已。

目前,临床上多从预后和治疗的角度将室早进一步分为良性室早、有预后意义的室早和恶性室早三种类型:1.良性室早:该型室早不是由器质性心脏病导致的,多数该症患者无明显的不适症状。

有些该症患者只是在精神紧张或恐惧时才会出现室早,一般不需要用药治疗,预后也比较好。

但有明显症状的该症患者应在医生的指导下适当地用药治疗。

临床上常用的治疗该型室早的药物有β受体阻滞剂,如倍他乐克、心得安、阿替洛尔等,此外还有慢心律(美西律)、莫雷西嗪、心律平(普洛帕酮)及一些中药制剂。

由于良性室早的发生与患者植物神经系统的张力失衡有关,所以该型室早患者在平时还应注意保持良好的心态,避免过度劳累,同时还要戒烟酒,不饮用浓茶和咖啡。

2.有预后意义的室早:该型室早是由器质性心脏病导致的。

临床遇到这些室性早搏心电图,你会看吗?《戏说心电》带你一眼识破最常见的心律失常—室性早搏!室性早搏是最常见的心律失常之一,是指起源于心室异位起搏点的期前收缩!本文根据医学界精品课《戏说心电系列课程》整理室性早搏的心电图特点,教大家从心电图中识别室性早搏,以饕读者!室性早搏心电图特点1. 提前出现的宽大畸形(绝大多数)的QRS波(时限≥0.12s),其前无相关直立P波(室性融合波除外);单源室性早搏余老师提醒大家:宽大或畸形,说明室性早搏的QRS波不总是宽大的,其时限也可以≤0.12s;2. 少数情况下当室性期前收缩起源于高位心室时,可表现为与室上性QRS波稍有区别,但时限正常的QRS波;高位室性早搏3. 多数情况下无p波,少数情况下可以出现与QRS波相关的逆行p波;4. 代偿间歇绝大多数为完全性代偿间歇,少数情况下为不完全代偿间歇;5. 提前出现的宽大畸形的QRS波之间见到房室分离或室性融合波可确定为室性早搏;频发单源室性早搏伴房室分离6.继发性STT改变(室性期前收缩的T波和ST段与QRS波主波方向相反)。

室性早搏伴室房逆传,继发性STT改变余老师提醒大家室性早搏的心电图特点不需要死记硬背,理解其心电图的形成机制就很简单。

视频来源于课程片段室性早搏的常见类型1. 单源室性早搏:指室性早搏来自同一心室起搏点或有固定的折返路径,表现为同一导联早搏形态相同,联律间期相差小于80ms;2. 多源室性早搏:指同一导联中室性早搏形态不一(两种以上),且联律间期相差大于80ms;3. 多形室性期前收缩:指同一导联中室性期前收缩形态不一,联律间期相差小于80ms;室性早搏的特殊类型1. RonT型室性期前收缩:是指室性QRS波落在其前一个窦性心律的T波顶峰附近(T波顶峰前约30ms到T波顶峰后40s之间),容易引发室性心动过速或心室颤动。

室性早搏容易与哪些心律失常混淆?室性早搏还需与各种室上性早搏伴室内差异性传导或室内阻滞鉴别,下面主要看如何与间歇性心室预激的鉴别?视频来源于课程片段为解决临床医生关于心电图的重难点问题,医学界联合云南省红河州第三人民医院心内科余俊老师精心为大家设计课程,近5个月时间的精心策划,约30万字的备课稿反复修改,力求大家能够轻松学习避免死记硬背就能掌握心电图!以上“室性早搏”内容就来自于这套《临床必备技能—'戏说心电'系列课程》这套课有什么亮点?1. 28节课从心电图原理到测量等基本理论再到临床案例,将庞大的心电图知识体系与疾病横向联系起来,不用死记硬背也能巧妙记住;2. 带着问题讲课,巧妙讲解每个知识点在临床实践中如何应用,解决哪种实际问题,听完之后恍然大悟;3. 讲课风格生动幽默,晦涩难懂枯燥无味的心电图也可以变得很有趣。

室性早搏的心电图特点、分类、危险分层与临床处理作者:张凤祥[1] 余萍[1]一、概述室性心律失常指起源于心室的心律紊乱,包括室性早搏(室早)、室性心动过速(室速)、心室扑动与心室颤动(室颤)等。

室早是临床上最常见的心律失常之一。

在器质性心脏病和健康人群均可见到。

从胎儿到至高龄人群均可发生。

二、室早定义与ECG特点室早是指在窦性激动尚未传导到心室之前,心室中某一异常兴奋点提前发生激动,引起心室除极,即为室早,也称室性期前收缩(图1)。

室早心电图特征:1)提前发生QRS波群(时限一般>0.12s、宽大畸形),其前无P波,ST段与T波的方向与QRS主波方向相反;2)室早与其前面的窦性搏动之间期相对恒定;3)代偿间期完,即包含室早在内前后两个下传的窦性搏动之间期,等于两个窦性RR之和;4)可有室性并行心律的心电图表现。

三、室早的分类与定位按照室早的图形可以分为左束支阻滞图形(left buddle branch block, LBBB)室早和右束支阻滞图形(right buddle branch block, RBBB)室早两大类。

再结合II、III、AVF、V1、I等导联QRS波形态与振幅可以具体分类、定位。

(一)室早呈LBBB图形大多数LBBB图形室早起源于右心室,少数LBBB室早可起源于左心室。

LBBB 图形室早结合II、III、AVF、V1、I等导联QRS波形态与振幅可以细分类。

1. 室早呈LBBB图形,伴II、III、AVF导联QRS波为高耸直立R波:这种类型的室早大多数起源于右室流出道。

起源右室流出道室早,若II、III、AVF导联QRS 波较窄<150 ms,提示室早一般起源于右室流出道间隔部(图2A);若下壁导联QRS波时限>155 ms,且有顿挫,提示室早一般起源于右室流出道游离壁(图2B)。

若室早V1与V2导联的QRS波宽度指数(R波时限/QRS波时限)>50%或振幅指数(R波振幅/S波振幅)>30%,或V2移行指数 [室早V2导联R波振幅/(R+S)振幅)]/[窦律V2导联R波振幅/(R+S)振幅)]>=0.6,或室早胸前移行-窦律胸前移行<0等提示室早起源于左室流出道。

起源左室流出道室早,II、III、AVF导联QRS波为高耸直立R波,III导联振幅>II导联振幅,I导联呈rS图形,提示室早起源于主动脉根部左冠窦(图2C)。

部分患者主动脉根部的左冠窦靠近二尖瓣环,QRS 波起始有△波(2D)。

若室早II、III、AVF导联QRS波为高耸直立R波,II导联振幅>III导联振幅,I导联呈R图形,提示室早起源于主动脉根部右冠窦(图2E)。

起源于主动脉根部无冠窦的室早极少见。

若室早呈LBBB形,V1与V2导联的QRS波宽度指数与振幅指数高于右室流出道间隔侧,但未达到左室流出道室早标准,且室早胸前导联移行在V3,要考虑室早起源于肺动脉瓣上(2F)。

2. 室早呈LBBB图形II、III、AVF导联QRS波为呈RS,Rs或rS图形:室早呈LBBB图形,V1导联呈rS,II、III、AVF导联QRS波均呈Rs形,提示室早起源于三尖瓣环前游离壁(图3A)。

室早呈LBBB图形,V1导联呈rS,II、III、AVF导联QRS波呈Rs、RS与rS混杂出现,提示室早起源于三尖瓣环中间游离壁(图3B)。

室早呈LBBB图形,V1导联呈rS,II、III、AVF导联QRS波呈rS提示室早起源于三尖瓣环后游离壁(图3C)。

室早呈LBBB图形,V1导联呈QS形,II、III、AVF导联QRS 波均呈Rs形,提示室早起源于三尖瓣环前间隔(图3D)。

室早呈LBBB图形,V1导联呈QS形,II、III、AVF导联QRS波呈Rs、RS与rS混杂出现,提示室早起源于三尖瓣环中间隔(图3E)。

室早呈LBBB图形,V1导联呈QS形,II、III、AVF导联QRS波呈rS形,提示室早起源于三尖瓣环后间隔(图3F)。

3. 室早呈LBBB图形,II、III、AVF导联QRS波呈rS形,V5与V6导联QRS波呈QS图形:室早呈LBBB图形,II、III、AVF导联QRS波呈rS形,V5,V6导联呈QS形,提示室早起源于右室心尖部(图3G)。

这种类型室早临床较少见。

(二)室早呈RBBB图形RBBB图形室早均起源于左心室。

RBBB图形室早,结合II、III、AVF、V1、I等导联QRS波的图形与振幅进行细分类。

1. 室早呈RBBB图形,II、III、AVF导联QRS波为高耸直立R波,QRS起始有△波:这些类型的室早一般起源二尖瓣环、靠近二尖瓣环的主动脉根部左冠窦(图2D)或心外膜。

若起源左室心外膜,RBBB图形,QRS起始有△波,II、III、AVF导联QRS波为高耸直立R波,室早I导联一般呈QS图形(图4A)。

室早呈RBBB图形,QRS起始有△波,II、III、AVF导联QRS波为高耸直立R波,I导联呈rS图形,提示室早起源于二尖瓣环前侧壁(图4B)。

RBBB图形, QRS起始有△波,II、III、AVF 导联QRS波为高耸直立R波,I导联呈RS图形,提示室早起源于二尖瓣环正后壁或主动脉与二尖瓣环结合部(aorta mitral annulus connection, AMC)(图4C)。

室早呈RBBB图形,QRS起始△波不太明显,II、III、AVF导联QRS波为高耸直立rS 波,I导联呈R图形,V1导联呈R形,提示室早起源于二尖瓣环后侧壁(图4D)。

室早呈RBBB图形,QRS起始可无△波,II、III、AVF导联QRS波为rS波,I导联呈R 形,V1导联呈qR形,提示室早起源于二尖瓣环后间隔(图4E)。

2. 室早呈RBBB图形,II、III、AVF导联QRS波为高耸直立R波,QRS起始没有△波:室早呈RBBB图形,II、III、AVF导联QRS波为高耸直立R波,III振幅>II 导联,I导联呈rS图形,提示室早起源于主动脉根部左冠窦(图5A)。

室早呈RBBB 图形,II、III、AVF导联QRS波为高耸直立R波,II振幅>III导联,I导联呈R图形,提示室早起源于主动脉根部右冠窦(图5B)。

室早呈RBBB图形,II、III、AVF 导联QRS波为高耸直立R波,II振幅>III导联,I导联呈m形或等电位线,提示室早起源于主动脉根部右冠窦与左冠窦结合部(图5C);起源于主动脉根部无冠窦室早极少见。

3. 室早呈RBBB图形,II、III、AVF导联QRS波呈Rs,RS或rS形,且有顿挫:有这些特点的室早一般起源于左室乳头肌。

若室早的II、III、AVF导联QRS主波均向上,呈Rs或RS形,且有顿挫,提示室早起源于左前乳头肌(图6A)。

若室早的II、III、AVF导联QRS主波均向下,呈rS形,且有顿挫,提示室早起源于左后乳头肌(图6B)。

4. 室早呈RBBB图形,II、III、AVF导联QRS波较窄,呈qR或rS形,无顿挫:有这些特点的室早一般起源于左室分支。

若室早的II、III、AVF导联QRS主波均向上,呈qR形,QRS波较窄其无顿挫,即室早呈RBBB+左后分支阻滞图形,提示室早起源于左前分支(图6C)。

若室早的II、III、AVF导联QRS主波均向下,呈rS 形,无顿挫,即室早呈RBBB+左前分支阻滞图形,提示室早起源于左后分支(图6D)。

5. 室早呈RBBB图形,II、III、AVF导联呈rS形,V5与V6导联QRS波呈QS 形:提示室早起源于左室心尖部(图6E)。

这种类型室早临床较少见。

四、室性早搏的危险分层LOWN分级:是室性心律失常最早的危险分层,但主要用于急性心肌梗死室早危险分层。

0级: 无室性早搏; 1级: 偶有单发性室早(< 1次/min或<30/h); 2级: 频发室早(>1次/min 或>30/h); 3级: 多源性室早; 4级: A: 成对室早;B: 3个或以上连发室早; 5级: R-ON-T室早。

LOWN分级中的多源室早、R-ON-T室早属于危险程度高的室早。

除LOWN 分级外,很多因素可用于室早的危险分层。

器质性心脏病与心功能:目前很多研究已证实心肌梗死、肥厚型心肌病、致心律失常型右室心肌病、扩张型心肌病等器质性心脏病伴发室早显著增加主要心血管事件发生率。

因此,在临床实践中,寻找有无器质性心脏病证据放在重要位置,并且评价心功能状态,以确定治疗原则。

MADIT-I研究发现非持续性室速是左室射血分数(LVEF)<35%的缺血性心肌病患者猝死的独立预测因素[9];DEFINITE研究发现频发室早是LVEF<36%非缺血性心肌病患者猝死的独立预测因素。

T波振幅电交替(T-wave amplitude variability,TAV):研究显示RVOT室早患者,若TAV > 33 µV 显著增加多形性室速与室颤发生率。

短联律间期:很多研究证实短联律间期室早可触发多形性室速或室颤,导管消融去除室早后多形性室速与室颤不再发生。

心脏核磁检出室壁运动异常或疤痕:Aquaro等采用核磁共振筛查超声检查无结构心脏病的LBBB形态室早患者,发现有右室壁运动异常患者发生恶性室性心律失常显著高于对照组。

另外严重低钾、合并遗传性离子通道病、心功能不全、猝死家族史、晕厥史、室早引起心律失常心肌病以及药物过量所致的室早等均属高危室早。

五.室性早搏的治疗根据室早危险分层,对于无器质性心脏病等低危室早患者,无明显症状可以不治疗。

有症状者可以缓解症状。

其主要措施包括消除诱发因素,如缓解心理压力,消除紧张,不喝浓茶、咖啡等。

症状严重者应积极治疗。

对于高危室早患者应积极治疗。

具体措施主要包括原发病治疗与可逆因素纠正、药物治疗、导管消融以及部分患者需要植入心律转复除颤器(implantable cardioverter desfibrilator, ICD)。

对于有器质性性心脏病患者,原发病纠正非常重要。

如缺血性心肌病患者随着血运重建室早负荷会大大下降或消失。

对于低钾血症等可逆因素引起室早,随着血钾浓度得到纠正,室早也会消失,不需要对室早本身过多干预。

治疗室早抗心律失常药物主要包括β受体阻滞剂、非二氢吡啶类钙拮抗剂、普罗帕酮、胺碘酮等。

β受体阻滞剂是Ⅱ类抗心律失常药物,很多临床研究已证实β受体阻滞剂可以减少主要心血管事件发生,临床上既可以用于器质性心脏病合并室早患者,也可用于特发性频发室早患者。

非二氢吡啶类钙拮抗剂属于Ⅳ抗心律失常药物。

因其负性肌力、负性传导作用较强,一般不用于心功能不全患者。

普罗帕酮属于Ⅰc类药物,因其负性肌力、负性传导作用较强,一般不用于器质性心脏病与心功能不全患者。

胺碘酮属于Ⅲ类药物,对钾、钠与钙离子通道均有阻滞作用,抗心律失常作用比较广。

可用于器质性心脏病与心功能不全患者伴发室早患者。