城市群国内研究文献综述

- 格式:pdf

- 大小:267.51 KB

- 文档页数:6

城市群协调发展文献综述随着经济全球化的加速和城镇化的进程,城市群已经成为推动经济社会发展的重要力量。

在这种背景下,城市群协调发展成为学术界和政府部门关注的热点问题。

城市群协调发展是指在城市群内部各城市之间以及城市群与周边地区之间协调合作,实现资源要素优化配置、功能分工互补和互利共赢,最终达到协同发展、联动发展的目标。

本文将对城市群协调发展的相关文献进行综述,探讨其理论内涵、实践经验和政策启示等方面的内容。

一、理论内涵城市群协调发展的理论内涵主要包括城市群概念、城市群协调发展机制和城市群协调发展模式等内容。

关于城市群概念,国内外学者提出了许多定义和划分方法,如布雷拉城市群、美国东北城市群、日本关西城市群等,这些城市群在地域上具有一定的连续性和相互联系性,形成了一个相对独立的区域空间。

城市群协调发展机制包括市场机制、政府机制、企业机制和社会机制等,这些机制在城市群协调发展中发挥着不同的作用,促进了城市群内各城市之间的合作与协调。

城市群协调发展模式主要包括集约型发展模式、协同型发展模式和生态型发展模式等,这些模式在不同地域和发展阶段都有其独特的特点和优势,为城市群协调发展提供了理论支持和实践指导。

城市群协调发展的理论内涵为我们深入理解城市群的发展规律和特点提供了重要的理论依据。

二、实践经验城市群协调发展的实践经验主要包括国内外一些城市群的发展案例和对策。

美国东北城市群是美国最大的城市群之一,其协调发展模式主要依靠市场机制和政府引导,通过发展高新技术产业和完善基础设施,实现了城市群内部的功能分工和互补协调,带动了周边地区的经济发展。

中国的长江三角洲城市群和珠江三角洲城市群也是国内较早形成的城市群之一,其协调发展模式主要依靠政府引导和产业集群,通过优化城市间的资源要素配置和良性竞争,实现了城市群内部的协同发展和联动发展。

城市群协调发展的实践经验为我们提供了宝贵的借鉴和启示,指导着我们更好地推进城市群协调发展。

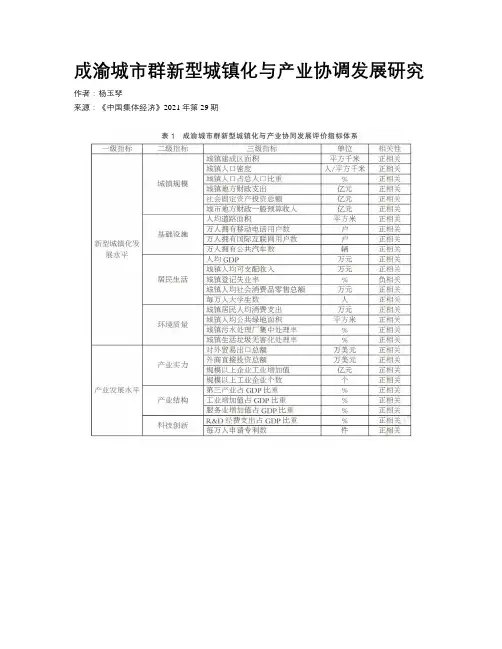

成渝城市群新型城镇化与产业协调发展研究作者:***来源:《中国集体经济》2021年第29期摘要:成渝地区双城经济圈被国家赋予了“建设西部经济增长极”的战略使命。

文章利用2005~2018年的面板数据,构建城市发展和产业发展水平三级评价指标体系,采用综合权重法确定各指标权重,并测算出成渝城市群城市化发展水平和产业发展水平指数。

最后,计算并识别出城市群的协同发展度和协同类型。

同时,基于测算结果,为成渝地区发展提出了相应的对策建议。

关键词:成渝城市群;新型城镇化;产业协调发展一、文献综述因研究对象维度的不同,对于区域经济协调发展内涵,学术界主要存在两种差异化的理解。

许多学者将区域经济协调发展纳入区域经济关系范畴,認为:区域均衡式发展是区域经济协调发展的本质内涵。

在计量方面,覃成林以2001~2010年全国31个省市区面板数据中GDP、人均GDP以及增长率为重要指标,采用莫兰指数、变异系数和平均赋权法计算并分析了全国区域经济协调发展趋势。

另外,周民良以测算全国经济重心为依据,研究得出改革开放以来国内区域发展不平衡趋势的扩大主要体现在南北方向,并提出缩小区域差距实现均衡发展的相关建议。

同时,许多学者以协同理论为背景,基于协同学和自组织理论主要观点,将区域经济协调发展内涵理解定义为特定区域内部经济、人口、产业、环境、科技等各子系统间的协调程度。

其主要研究路径是对将要研究的子系统建立指标体系,标准化处理数据后,综合采用主成分分析法、变异系数法以及协调度等公式测算、识别和分析出区域内经济产业子系统和其他子系统之间的协调度和协调类型。

其中,汪波、方丽在较早期采用主成分分析法对县域对象人口子系统、社会子系统、科技教育子系统、资源环境子系统与经济子系统的协调度进行了测量,并识别出限制区域经济发展协调性的因素。

另有部分学者较多聚焦区域经济发展与环境、产业、城市化等子系统的协调度研究。

二、构建评价指标体系及权重确定(一)构建评价指标体系本文主要采取综合赋权法、加权线性和以及变异系数法对成渝城市群新型城镇化和产业发展协同水平进行测度与分析。

Forum学术论坛 2018年5月173DOI:10.19699/ki.issn2096-0298.2018.15.173新型城镇化研究—— 一个文献综述①贵州师范大学喀斯特生态文明研究中心 张杰摘 要:从城镇化的一般理论、新型城镇化的特征、面临的问题及解决途径等诸多方面综述了近几十年,尤其是自改革开放以来中国城镇化的研究成果,为新型城镇化,尤其是西南地区新型城镇化研究做好理论铺垫。

关键词:新型城镇化 综述中图分类号:F290 文献标识码:A 文章编号:2096-0298(2018)05(c)-173-03新型城镇化是中国现代化的必由之路,也是扩大内需的最大动力引擎。

自改革开放以来,中国城镇化得到快速发展。

据统计数据显示,1978—2013年,城镇化率从17.9%提升到53.7%,年均提高1.02个百分点;城市数量从193个增加到658个,建制镇数量从2173个增加到20113个;城市群的经济辐射效应明显,京津冀、长江三角洲、珠江三角洲三大城市群,以2.8%的国土面积集聚了18%的人口,创造了36%的国内生产总值。

但伴随着传统城镇化的快速发展,一些矛盾和问题逐渐凸显。

如有“城”无“市”的过度城镇化,部分地区城镇化缺乏产业支撑,片面追求“量”的扩大,而没有重视城镇化“质”的提高,“空城”的现象已有发生;有关研究表明,截至2015年年底,我国商品住房总库存预计达到39.96亿平方米,已有住房去库存化大约需要6.5年,大量的住房库存与“半城镇化”状态导致“伪城镇化”的出现;此外,土地利用效率低、公共服务不均等、农民工社会融入难等都是当前新型城镇化所要解决的主要问题。

新型城镇化的研究已成为社会各界人士的关注,是我国一个重大的社会热点问题。

1 城镇化的一般理论研究国外学者对城镇化一般理论的研究涉及多学科领域,涵盖内容广泛,其理论研究主要包括区位理论(J ·H ·Thünen ,1986;A ·Losch ,1995;W ·Christaller,2010)、城乡结构理论(W ·A ·Lewis ,1954;M ·P ·Tordaro,1969)、非均衡增长理论(F ·Perroux ,1950;A ·D ·Hirsthman ,1958)、人口迁移理论(Colin ·Clark ,1940)。

调研报告:如何深入推进长三角一体化发展一、引言长三角地区是中国经济最发达、最活跃的地区之一,也是全球最重要的城市群之一。

长三角一体化发展旨在加强长三角地区内部的经济联系和合作,推动区域协调发展,提升整体竞争力。

然而,目前长三角一体化发展面临着一些挑战和问题,如行政区划分割、资源环境约束、产业发展不平衡等。

本报告旨在探讨如何深入推进长三角一体化发展,提出一些具体的建议。

二、文献综述长三角一体化发展已经得到了广泛的关注和研究。

国内外学者和政策制定者普遍认为,长三角一体化发展具有重要的战略意义和经济价值,可以促进区域协调发展、提升整体竞争力、推动创新驱动发展等。

目前,长三角一体化发展已经取得了一些重要的进展和成果,如交通基础设施的互联互通、产业协作和创新合作等。

然而,也存在一些问题和挑战,如行政区划分割、产业同质化竞争、环境保护等。

因此,需要进一步加强长三角一体化发展的研究和探索,提出具体的解决方案。

三、研究方法本研究采用了文献研究、实地调研和专家访谈等方法。

通过对相关文献的梳理和分析,了解长三角一体化发展的历史背景、现状和问题;通过实地调研,深入了解长三角地区的经济发展和产业布局;通过专家访谈,获取专业人士对长三角一体化发展的看法和建议。

四、结果与讨论1.行政区划分割是长三角一体化发展的主要障碍之一。

长三角地区包括上海、江苏、浙江和安徽等地,各地之间存在行政区划分割的问题,导致资源配置和产业布局不合理。

因此,需要加强跨地区的合作和协调,打破行政区划的壁垒,推动资源的优化配置和产业协同发展。

2.产业同质化竞争是长三角一体化发展的另一个问题。

长三角地区的产业结构相似,各地之间存在激烈的竞争关系,导致资源浪费和效率低下。

因此,需要加强产业协作和创新合作,推动产业升级和转型发展,形成错位竞争和优势互补的格局。

3.环境保护是长三角一体化发展的重要内容之一。

长三角地区是中国经济最发达的地区之一,也是环境污染最严重的地区之一。

中国城市群体系空间结构及多中心演变研究王雨飞倪鹏飞王光辉摘要:城市群体系是区域经济发展的重要空间载体,区域经济发展格局演变也必然带来城市群体系的调整和变化。

中国城市群体系在空间形态上体现为东中部人口集聚,西部和东北部人口分散;在内部联系上体现为东中一体化联系全面加深。

文章综合考虑环境、经济和交通等因素对城市群体系空间结构演变的影响,重点聚焦中国城市群体系的规模结构和演变规律,引用空间引力模型方法,以全国288个地级及以上城市为样本,分别计算基于城市规模的城市吸引力指数,并经过叠加、归并处理,分析我国城市群体系发展演变方向。

上述研究发现:中国城市或城市群体系空间发展的结果是东中部群网化与西部、东北群带化并存;未来中国以城市群为主体的多中心网群化发展态势将进一步突出,即在结构上实现从单中心向多中心转变。

关键词:城市群;空间结构;网群化;引力模型F292 文献标志码:A :1001-862X(2019)03-0047-007随着中国进入城市世纪,城市或城市群体系已成为区域经济社会活动的重要空间载体。

城市化浪潮带来了大规模的人口迁移,同时也重塑了中国城市群体系的空间结构形态。

中国城市群体系在空间形态上体现为人口向东中部集聚,而西部和东北部人口较为分散;在内部联系上体现为东中一体化联系的全面加深。

这种演化的动因主要体现在环境、经济和交通三个方面。

首先,历史地理环境因素是影响中国城市群体系演变的基础,自然地理因素和历史上人口迁移变化的过程共同铸就了今天中国经济社会活动和城市群体系的空间形态。

其次,经济因素是决定中国城市群体系演变的核心,经济因素使城市群体系内东中一体化的程度更加深化,进而对于网络化和群带联系并存城市群体系的形成产生推动作用。

最后,交通因素是决定中国城市群体系演变的关键,交通技术的每一次创新都对城市群体系的发展和演变产生重要的不可替代的作用,如高速铁路的发展让中国迈入了速度时代,以高铁为代表的快速综合交通体系改变了城市之间的空间联系。

城市群协调发展文献综述城市群是一种新型的城市空间组织形态,它通过空间上的联系和协调发展实现多个城市间的共同发展。

如何实现城市群的协调发展成为我国当前城市化进程中的关键问题。

本文对国内外有关城市群协调发展的相关文献进行综述,从政策、机制、经济、环境等多个方面进行分析。

一、城市群协调发展的政策意义城市群协调发展在中国提出并开始实施的时间比较晚,主要起源于2004年的《国家新型城镇化规划》,随后在不断的城市化进程中受到了越来越多的重视。

政策上,城市群协调发展被列为国家战略,充分体现了政府和社会对城市群协调发展的高度重视。

《国家新型城镇化规划》提出,要实现城市群协调发展,既要促进中心城市的发展,也要发挥辐射带动作用,加强对周边城市的带动和支持,以及改善都市圈城市的基础设施和公共服务配套能力,进行统筹规划和协调管理,推动“一体化”发展。

《城市群发展规划(2016-2020年)》进一步提出,要实现城市群协调发展,需要构建城市群发展的机制体系,统筹规划和建设城市群基础设施和公共服务设施,建立城市群协同发展的评价体系和联防联控机制,加强城市间合作和协调管理等。

城市群协调发展的机制建设是实现城市群协调发展的重要前提之一。

我国相关部门要积极推动中心城市、副中心城市、城市群间的协同发展,推进城市群的政策协调与制度协调,建立城市群治理体系和决策机制。

城市群协调发展是促进经济增长的有效途径,有效地利用城市间的优势互补,实现经济资源的整合和优化配置,提高资源利用效率,促进产业升级和转型发展。

随着城市群的发展,其经济规模显著增强,人口流动更加活跃,区域优势和产业优势更加明显,市场需求逐步扩大。

城市群的发展给我国的经济发展带来了新的机遇和挑战。

城市群协调发展对环境保护产生了重要影响。

城市群的发展不仅会带来生态环境的破坏,而且会带来面临的资源缺乏、污染和环境恶化等诸多环境挑战,因此应加强环境保护和生态修复。

《城市群发展规划(2016-2020年)》提出,要坚持生态优先、绿色发展,强化城市群环境治理,推进生态环境保护与修复。

国内外特色小城镇建设文献综述作者:张承成来源:《科学与财富》2020年第14期摘要:本文通过对特色小城镇建设的研究现状、基本规律以及发展特点进行全面分析和总结,以此提出我国小城镇建设总体规划应自觉融入绿色发展的理念,建设小城镇特色生态环境,走可持续发展道路。

本文希望通过对国内外特色小城镇建设研究的述评,全面认识并且更好的推动我国特色小城镇建设的实践,积极应对我国乡村振兴战略对特色小城镇建设带来的机遇与挑战。

关键词:特色小城镇建设;文献综述1.引言新中国成立70多年以来,我国经历了世界历史上城镇化规模最大、速度最快的发展进程。

党的十一届三中全会推动改革开放进入新的历史时期,城市迅速成为改革聚焦的中心。

20世纪末期以来,改革开放进入新的历史发展阶段,城市建设迎来了大批农村剩余劳动力,我国的小城镇建设进入快速发展阶段。

1979年9月中共中央提出要有计划地发展小城镇,此时乡镇企业如雨后春笋般蓬勃发展,促进了小城镇的繁荣;进入80年代后,中央进一步指出“加强小城镇建设,把小城镇作为转移和接纳农村剩余劳动力的主要平台”,小城镇数量迅速增加,成为我国城镇化率加速增长的新贡献。

进入21世纪,党的十八大报告提出,要坚持走中国特色新型城镇化道路,我国城镇化发展开始进入以人为核心、健康发展的新阶段。

2014年,中共中央出台了《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》,推动城镇化沿着正确方向发展,这对全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化具有重大现实意义和深远历史意义。

2.国内研究综述随着我国城镇化发展进程的加快,诸如城乡发展差距逐步拉大、城乡基础设施建设不完善、经济结构面临调整和转型升级等问题逐渐凸显,国家针对这一系列的问题提出要发展特色小城镇,推动我国城乡一体化和现代化发展进程。

随着社会物质条件的极大满足,人们对优雅舒适的生活环境要求也相应提升,乡镇发展特色小城镇已经势不可挡。

目前,国内对特色小城镇建设的研究主要分布在以下四个方面:(1)以发展经济为导向的特色小城镇建设发展机制研究①从产业结构优化的角度。

中国小城镇发展问题研究问题综述一、国内外研究现状西方发达国家从16-17世纪的工业革命开始,伴随资本主义的发展,开始城市化浪潮。

经过两百多年的建设,主要发达国家都从农业社会转变为工业社会。

城市化运动初期通过政府强制执行,农村剩余劳动力向大型城市迁移,解决了工业化所需的大量劳动力,同时人口过分集聚大城市,很多国家患上一系列的“城市病”,造成深刻的社会问题;第二次世界大战后,交通革命拉近了地理距离,发达国家根据自身情况,引导大城市居民人口逆向流动,“郊区”型小城镇成为城市化的“主旋律”,真正实现了城乡一体化,小城镇成为国家结构体系中最重要的环节,沟通大城市和农村,促进了经济平衡发展。

英国政府颁布和修改了一系列的法律制度,消除了限制人口流动的制度障碍,农村人口大量迁移到大型城市,由一个农业国家变为世界上第一个工业化国家。

英国政府未对城市的盲目发展进行干预和调控,使得“城市病”愈演愈烈,带来了一系列灾难性后果。

英国政府迫于社会各方压力,开始对城市逐渐承担了更多的社会责任,英国率先开创了通过法律途径治理城市公共卫生弊端的先例。

美国通过公路铁路“革命”,人口自由迁徙以及南北战争解放大量黑奴,完成城市化雏形。

美国城市化发展过程中,有两个重要特征:(l)郊区型小城镇的兴起。

(2)生产要素在全国范围内自由流动,尤其是人口的流动最为明显。

日韩等新兴的工业化国家,从朝鲜战争后为契机,开展了轰轰烈烈的“新村运动”、大型城市群建设,城市化发展迅速,初期取得很好的成效,目前面临农村居民负担过重、农村人口过疏、区域经济发展不平衡等问题,日韩等国已经根据存在问题,制定了针对性对策,促进农村经济健康发展。

1970年,韩国发起了“新村运动”,以政府支援、农民自主和项目开发为基本动力和纽带,带动农民自发地家乡建设活动。

韩国的新村运动极大的推动了韩国农村经济的发展,但因为政府政策干预过大造成许多负面影响:(l)大量增加农民债务负担。

(2)许多决策由政府推进,严重影响了农民个人的积极性和创造性。

城市群管治建构及其组织模式研究——以辽宁中部城市群为例的开题报告一、研究背景:“城市群”是指由多个城市在其相互联系的经济、社会和空间上的联系和互动所形成的一种城市组群。

近年来,城市群成为了国内外学者研究的热点,也成为了中国城市化进程中的一个重要发展方向。

目前我国已经出现了很多城市群,如长三角城市群、珠三角城市群和辽宁中部城市群等。

城市群的形成和发展,既带来了巨大的经济效益和社会效益,也面临着一系列的问题和挑战,如城市群内部协调管理问题、竞争合作问题、跨区域合作问题等。

辽宁中部城市群是我国东北地区的一个典型城市群,由沈阳市、鞍山市、抚顺市、本溪市、丹东市和辽阳市六个市组成,区域总面积18622平方公里,人口总数超过1200万。

辽宁中部城市群的形成和发展,对东北地区经济发展、产业结构升级、城市化进程等方面有着重要作用。

目前,辽宁中部城市群在城市发展、交通建设、环境治理等方面已经取得了一定的成就,但同时也面临着一些问题和挑战,如如何协调城市群内部关系、如何加强大中小城市之间的合作,如何共同推进城市群的健康发展等。

因此,本研究旨在探究辽宁中部城市群的治理建构及其组织模式,以期为辽宁中部城市群的协调发展提供参考,为我国其他城市群的治理建构及其组织模式研究提供启示。

二、研究内容和方法:本研究将从城市群治理理论、城市群组织模式、辽宁中部城市群的实践等多个方面来探究城市群的管治建构及其组织模式。

具体研究内容包括:1. 城市群的治理理论研究:阐述城市群治理的基本概念、特点和基本原则,简述国内外城市群的治理理论和实践。

2. 城市群的组织模式研究:归纳总结目前国内外城市群的组织模式,分析其优缺点和适用范围,并探索适合辽宁中部城市群的组织模式。

3. 辽宁中部城市群治理建构的实践研究:针对辽宁中部城市群的治理实践,分析其优缺点和经验,提出提升辽宁中部城市群治理建构的对策和建议,并探讨其在我国其他城市群的推广应用。

本研究采用文献综述法和案例分析法进行研究。

等多学科的交叉作用下,运用新科学方法与技术手段,国外城市群的相关研究在理论和实践两方面都有着十分丰富的积累和成果。

(一)田园城市理论(Garden City)1898年英国社会活动家霍华德(Eb-enezer Howard)出版了题为《明天:通往真正改革的平和之路》(《Tomorrow: A Peaceful Path to Real Reform》)的论著,针对当时工业革命以后大城市所面临的拥挤、卫生等问题,提出关于城市规划、区域发展的设想,后被称作“田园城市”(Garden City)理论。

其主要内容包括:(1)疏散过分拥挤的城市人口,使国内外城市群研究的理论与实践◎ 裘丽岚摘 要:本文对城市群的理论发展和研究成果做了概括性的回顾和梳理。

重点叙述了国外的圈层结构理论、田园城市理论、区域规划理论、中心地理论、增长极理论、大都市带理论、城市空间相互作用理论、核心—边缘理论,以及国内的点轴系统理论和双核(港城)模式,还对国内外其他学者的相关研究作了简单的介绍。

关键词:城市群 理论 实践【中图分类号】K90目前,联合国人类聚落中心将城市聚集区(Urban Agglomeration)用作衡量城市规模的标准,是指一群密集、连续的城镇所形成的人口居住区。

现在城市群的英文名称便来源于此。

按照《中华人民共和国国家标准—城市规划基本术语标准》(1998)的定义,城市群(Agglomera-tion)是一定地域内城市分布较为密集的地区[1]。

随着中国城市化进程的加快,城市群的研究越来越引起人们的关注。

一、国外城市群理论综述在地理、人口、交通、社会、经济、政治【基金项目】成都市社会科学联合会2011年项目《成都平原城市群产业分工转移和空间布局协调研究》研究成果,项目编号:ZSR11-05。

中央高校基本科研业务费专项资金2011年项目《成都平原城市群功能结构及区际协调研究》的研究成果之一,项目编号:11SZYQN17。

中南民族大学硕士学位论文浅析广西北部湾城市群建设的现状、问题与对策姓名:***申请学位级别:硕士专业:中国少数民族经济指导教师:***20100413摘要改革开放以来,我国在走市场化道路中取得的成绩有目共睹,其中城市化水平更是得到了显著提高,区域内城市间的经济合作也越来越紧密。

目前,我国区域经济发展研究中的重点之一就是有关城市群的研究。

自20世纪80年代以来,国内对长三角城市群、珠三角城市群的研究成果已经很多,而对包括广西北部湾城市群在内的一些新兴城市群的研究则尚处在起步阶段。

广西北部湾城市群, 是指由广西沿海地区北海、钦州、防城港市及南宁市所辖的行政区域为主组成的城市群。

其中南宁是广西首府,城市综合配套设施较为完善,具有政治、经济、文化和科技的优势;北海在2008年2月国家发展改革委员会同广西自治区制定的《广西北部湾经济区发展规划》中已被置于和南宁同等地位开发的高度,其自身具有良好的区位优势;钦州和防城港经济发展中以重化工业为主特征明显,具有强大的港口优势。

广西北部湾城市群地处我国西南民族地区,是沟通中国与东盟的重要桥梁。

推进广西北部湾城市群的全面开放开发, 是广西壮族自治区党委、政府做出的重大战略决策,且已日渐成为中国新一轮改革开发的重要命题。

本文在广西北部湾城市群方面的研究,对推动南宁、北海、钦州、防城港四市经济发展,促进西南民族地区对外开放,进一步深化中国与东盟共谋经济发展的伙伴关系具有重大意义。

城市群是指在特定的区域范围内具有一定数量的不同性质、类型和等级规模的城市,以一个或几个城市为中心,依托一定的自然环境和交通条件,城市之间的内在联系不断加强,共同构成一个相对完整的城市“集合体”。

(姚士谋,《中国城市群》,中国科学技术大学出版社,1992年,第6页)其主要特征有:城市群交通网络比较发达;城市群的不断壮大是一个长期过程。

本文把城市群内源型“双核”空间结构模式的一般理论(内源型“双核”空间结构模式是指在某一区域内,在基本不考虑外来力量对本区域空间结构演化的影响,由区域内中心城市和港口城市及其周边所组成的一种空间结构现象),运用到分析广西北部湾城市群经济发展的实际中。

《呼包鄂城市群大气污染特征分析》篇一一、引言随着中国经济的快速发展,城市化进程不断加快,呼包鄂城市群作为我国西北地区的重要经济区域,其发展速度更是迅猛。

然而,伴随着经济的增长,大气污染问题也日益凸显。

本文旨在分析呼包鄂城市群的大气污染特征,为该地区的污染治理提供科学依据。

二、研究区域与方法1. 研究区域呼包鄂城市群,包括呼和浩特市、包头市和鄂尔多斯市,位于我国西北地区,是内蒙古自治区的经济中心。

2. 研究方法本文采用文献综述、实地调查和数据分析等方法,对呼包鄂城市群的大气污染特征进行深入研究。

三、呼包鄂城市群大气污染特征分析1. 污染源分析呼包鄂城市群的大气污染源主要包括工业排放、交通尾气、农业活动和生活污染等。

其中,工业排放是主要的污染源,尤其是煤炭的燃烧产生的二氧化硫、氮氧化物和颗粒物等污染物。

此外,随着汽车保有量的不断增加,交通尾气也成为重要的污染源。

2. 污染物种类及浓度分析呼包鄂城市群的大气污染物主要包括颗粒物(PM10、PM2.5)、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)等。

这些污染物的浓度受季节、气象条件、工业生产等因素的影响。

冬季由于供暖和工业生产的影响,污染物浓度较高;夏季则由于降水较多,有利于污染物的稀释和扩散。

3. 大气污染的空间分布特征呼包鄂城市群的大气污染呈现出明显的空间分布特征。

工业区和交通要道周边的污染物浓度较高,而农村和郊区则相对较低。

此外,由于气象条件的差异,不同地区的大气污染程度也存在差异。

四、呼包鄂城市群大气污染成因分析1. 产业结构不合理呼包鄂城市群的产业结构以重工业为主,尤其是煤炭、钢铁、化工等行业,这些行业的生产过程中会产生大量的污染物。

2. 能源消费结构单一该地区的能源消费主要以煤炭为主,煤炭的燃烧产生的污染物对大气环境造成严重影响。

3. 环保设施建设滞后部分企业的环保设施建设滞后,不能有效控制污染物的排放,加剧了大气污染。

五、结论与建议1. 结论呼包鄂城市群的大气污染问题严重,主要来源于工业排放、交通尾气和农业活动等。

成渝城市群跨界治理文献综述随着城市化进程的加速,城市群已成为我国城市规划与发展的重要方向。

成渝城市群作为国家战略发展的重点区域之一,其跨界治理问题备受关注。

本文将从成渝城市群跨界治理的现状、存在的问题及解决方法等方面进行综述,以期为相关决策提供参考。

一、成渝城市群跨界治理的现状成渝城市群包括成都、重庆两大城市及其周边地区,是中国西部重要的城市群之一。

在城市化和经济发展的推动下,成渝城市群的规模不断扩大,城市之间的联系日益密切。

成渝城市群由于地缘上的交错关系,存在着跨界治理的挑战。

随着城市之间的互动日益频繁,跨界治理已成为成渝城市群发展的重要课题。

1. 各城市间权力分配不清晰。

由于成渝城市群跨界地区属于不同的行政区域,各城市之间在资源开发、环境保护、基础设施建设等方面存在着权力划分不清晰的情况,导致跨界地区的治理管理难度加大。

2. 跨界交通运输不畅。

成渝城市群内部道路交通网发达,但在城市之间的联系却存在不畅的情况。

尤其是在跨界地区,由于各城市之间的规划不协调,交通运输系统的衔接关联不够紧密,导致交通效率低下。

3. 跨界环境保护问题突出。

城市群内部的环境保护问题一直备受关注,而跨界地区的环境保护更是难上加难。

跨界地区通常因为受多方影响,环境污染、水资源管理等问题难以得到有效解决。

成渝城市群跨界治理的现状并不乐观,各种问题层出不穷。

必须加强对跨界治理问题的研究和解决,以促进成渝城市群的协同发展。

在现实中,成渝城市群跨界治理面临着诸多问题,主要包括:1. 区域规划不协调。

由于成渝城市群内部规划的不协调,导致跨界地区在城市发展、交通建设、环境保护等方面缺乏整体性的规划指导,导致资源浪费和效率低下。

4. 跨界资源开发缺乏整合。

成渝城市群的跨界地区存在着较为丰富的自然资源,但由于各城市之间资源开发的缺乏整合,导致资源的浪费与低效问题。

成渝城市群跨界治理存在的问题主要集中在规划不协调、交通不畅、环境保护问题和资源开发缺乏整合等方面。

城市群文献综述一、国外城市群研究阶段的主要成果与观点(一)国外城市群研究启蒙发展阶段(1915~1945)的主要成果与观点:英国学者霍华德(E.Howard,1898)最先从城市群体(Town)的角度来研究城市,《明日的田园城市》(GardencitiesoTo-morrow)中的“田园城市”正是通过“组合群体”来协调和发展的。

20世纪初,英国的格迪斯(P.Geddes,1915)在《进化中的城市》(Cities in Evolution)中运用区域综合规划的方法,提出城市演化的形态:城市地区(City Region)、集合城市(Conurbation)以及世界城市(Word city),其中集合城市被看作是拥有卫星城的大城市。

之后的恩文(R.Unwin,1922)发展为“卫星城”理论应用于大城市如伦敦的建设与调整。

芬兰沙里宁(E.Saarinen,1918)的《城市:它的发展、衰败和未来》强调城市是有机的生命体,城市群体发展应当从无序的集中变为有序的疏散。

在这种“有机疏散”理论指导下他制定了大赫尔辛基规划方案。

德国地理学者克里斯泰勒(W.Christaller,1933)首次将区域内的城市群体系统化,其著名的城市群体组织结构模式,被广泛采用。

他的中心地理论更是城市群研究的基础理论之一。

杰弗逊(M.Jefferson,1939)和哲夫(G.K.Zipf,1942)分别对城市群体的规模分布展开理论探讨,并且后者首次将万有引力定律引入城市群的空间分析。

(二)国外城市群研究丰富深化阶段(1945~)的主要成果与观点:二战后社会经济的飞速发展,国外城市群的研究在多学科交叉作用下,加上新科学方法与技术手段的运用,在理论和实践方面都获得突破与丰富。

维宁(R.Vining,1942)从理论上进一步阐明城市群存在的合理性与客观性。

邓肯(O.Duncan,1950)在《大都市与区域》中首次引入“城市体系”(UrbanSystem)的观点[1]。