噬菌体遗传分析

- 格式:docx

- 大小:454.23 KB

- 文档页数:7

噬菌体鉴定遗传物质噬菌体是一种病毒,它可以感染并寄生在细菌体内,通过利用细菌的生物机制来复制自身。

噬菌体鉴定遗传物质的方法是通过分析噬菌体的基因组序列,以确定其种属和亲缘关系。

噬菌体鉴定的首要步骤是提取噬菌体DNA或RNA。

这可以通过不同的方法进行,其中最常用的是酚-氯仿法或商用基因提取试剂盒。

提取的DNA或RNA样品随后需要进行质量检测,以确保样品完整且适合后续分析。

在噬菌体鉴定中,常用的方法是通过测序噬菌体基因组。

测序技术的发展使得高通量测序成为可能,可以同时测序大量的噬菌体样品。

测序后,通过与已知的噬菌体基因组数据进行比对,可以确定噬菌体的种属和亲缘关系。

基于测序数据进行噬菌体鉴定的方法有多种。

一种常用的方法是利用基因组序列的相似性进行比对。

通过使用多序列比对软件,如BLAST或MEGA,可以将噬菌体基因组序列与已知的噬菌体基因组进行比对,从而确定噬菌体的种属和亲缘关系。

另一种方法是利用基因组序列的组成和结构特征进行鉴定。

噬菌体基因组通常由DNA序列和编码基因组的蛋白质序列组成。

通过分析基因组序列的GC含量、编码基因的起始密码子和终止密码子等特征,可以推断噬菌体的种属和亲缘关系。

除了基因组序列,噬菌体鉴定还可以利用其他遗传物质,如噬菌体的RNA或蛋白质。

通过分析噬菌体的转录组或蛋白质组,可以了解噬菌体在感染细菌时的调控机制和功能特征。

这些信息也可以用于噬菌体的鉴定和分类。

噬菌体鉴定的结果对于研究噬菌体的生物学特性、进化关系和应用潜力具有重要意义。

噬菌体鉴定可以帮助科学家了解不同噬菌体的感染机制、宿主范围和抗药性等特征,从而为噬菌体的应用提供理论依据。

噬菌体鉴定遗传物质是通过分析噬菌体的基因组序列、转录组或蛋白质组来确定噬菌体的种属和亲缘关系的方法。

这些信息对于研究噬菌体的生物学特性和应用潜力具有重要意义。

随着测序技术的发展,噬菌体鉴定的方法将变得更加精确和高效。

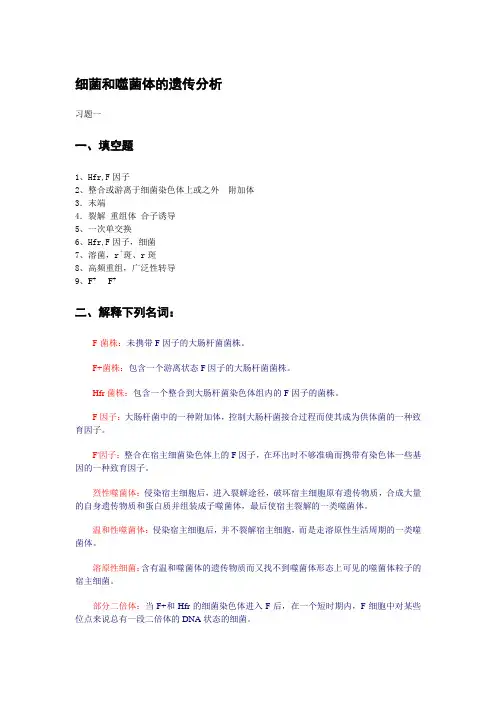

细菌和噬菌体的遗传分析习题一一、填空题1、Hfr,F因子2、整合或游离于细菌染色体上或之外附加体3.末端4.裂解重组体合子诱导5、一次单交换6、Hfr,F因子,细菌7、溶菌,r+斑、r斑8、高频重组,广泛性转导9、F+ F+二、解释下列名词:F-菌株:未携带F因子的大肠杆菌菌株。

F+菌株:包含一个游离状态F因子的大肠杆菌菌株。

Hfr菌株:包含一个整合到大肠杆菌染色体组内的F因子的菌株。

F因子:大肠杆菌中的一种附加体,控制大肠杆菌接合过程而使其成为供体菌的一种致育因子。

F'因子:整合在宿主细菌染色体上的F因子,在环出时不够准确而携带有染色体一些基因的一种致育因子。

烈性噬菌体:侵染宿主细胞后,进入裂解途径,破坏宿主细胞原有遗传物质,合成大量的自身遗传物质和蛋白质并组装成子噬菌体,最后使宿主裂解的一类噬菌体。

温和性噬菌体:侵染宿主细胞后,并不裂解宿主细胞,而是走溶原性生活周期的一类噬菌体。

溶原性细菌:含有温和噬菌体的遗传物质而又找不到噬菌体形态上可见的噬菌体粒子的宿主细菌。

部分二倍体:当F+和Hfr的细菌染色体进入F-后,在一个短时期内,F-细胞中对某些位点来说总有一段二倍体的DNA状态的细菌。

三、选择题1-5、d b d b c6-10、A C A B A四、问答题2.为什么说细菌和病毒是研究遗传学的好材料?答:与其他生物体相比,细菌和病毒能成为研究遗传学的好材料,具有以下7个方面的优越性:(1)世代周期短:每个世代以min或h计算,繁殖速度快,大大缩短了实验周期。

(2)易于管理和进行化学分析个体小,繁殖方便,可以大量节省人力、物力和财力;且代谢旺盛,繁殖又快,累积大量的代谢产物。

(3)便于研究基因的突变细菌和病毒均属于单倍体,所有突变都能立即表现出来,不存在显性掩盖隐性的问题。

(4)便于研究基因的作用通过基本培养基和选择培养基的影印培养,很容易筛选出营养缺陷型,利于生化[研究。

(5)便于基因重组的研究通过细菌的转化、转导和接合作用,在一支试管中可以产生遗传性状不相同的后代。

噬菌体的遗传分析

一、噬菌体的结构:

1.结构简单:蛋白质外壳、核酸、某些碳水化合物、脂肪等。

2.多样性的原因:外壳的蛋白质种类、染色体类型和结构。

3.两大类:

①烈性噬菌体:T噬菌体系列(T1-T7);

②温和性噬菌体: P1和λ噬菌体。

㈠、烈性噬菌体:

1.结构大同小异,外貌一般呈蝌蚪状:

T偶列噬菌体头部:双链DNA分子的染色体;颈部:中空的针状结构及外鞘;尾部:由基板、尾针和尾丝组成。

2.T偶列噬菌体的侵染过程(如T4噬菌体):

尾丝固定于大肠杆菌,遗传物质注入破坏寄主细

胞原有的遗传物质合成大量的噬菌体遗传物质和蛋

白质组装许多新的子噬菌体溶菌酶裂解细菌

释放出大量噬菌体。

右图为T4噬菌体侵染大肠杆菌的生活周期

㈡、温和性噬菌体:例如λ和P1噬菌体,λ和P1各代表一种略有不同的溶源性类型。

1.溶源性噬菌体的生活周期:

①.λ噬菌体:噬菌体侵入后,细菌不裂解附在E.coli染色体上的gal和bio位点间的attλ座位上通过交换整合到细菌染色体,并能阻止其它λ噬菌体的超数感染。

λ噬菌体特定位点的整合

②P1噬菌体:不整合到细菌的染色体上,而是独立存在于细胞质内(见左下图)。

原噬菌体:整合到宿主基因组中的噬菌体。

仅少数基因活动,表达出阻碍物关闭其它基因。

原噬菌体经诱导可转变为烈性噬菌体裂解途径(见右下图)。

2.P1和λ噬菌体的特性:

①P1和λ各代表不同的溶源性类型:

P1噬菌体:侵入后并不整合到细菌的染色体上,独立存在于细胞质内;

λ噬菌体:通过交换整合到细菌染色体上。

②溶源性细菌分裂两个子细胞:

P1噬菌体复制则使每个子细胞中至少含有一个拷贝;

λ噬菌体随细胞染色体复制而复制,细胞中有一个拷贝。

③共同特点:核酸既不大量复制,也不大量转录和翻译。

P1和λ噬菌体的生活周期特性

二、T2噬菌体的基因重组与作图:

1.噬菌体遗传性状分为两类:

形成的噬菌斑形状:指噬菌斑大小、边缘清晰度、透明程度。

寄主范围:指噬菌体感染和裂解的菌株范围。

2.T 2噬菌体的研究最为广泛:

①.正常噬菌体r+:噬菌斑小而边缘模糊。

r-突变体(rapid lysis ,速溶性):噬菌斑大而边缘清楚。

②.寄主范围突变体:

指能克服噬菌体抗性的突变体。

例:T 2 h+ 噬菌体:只侵染大肠杆菌B 株;半透明噬菌斑。

T 2 h- 突变株:能利用B 株和B/2株;透明噬菌斑。

③.双重感染:

h-和h+均能感染B 株可用T 2两个亲本h-r+和h+r 同时感染B 株。

h-r+(透明,小)×

h+r-(半透明,大) ↓同时感染 B 菌株 获得噬菌体子代 亲本型:h-r+,h+r- 重组型:h-r-,h+r+ 将亲本型和重组型混合子代 ↓感染

混合有B 和B/2菌株的培养基 ↓

h-r+(亲):噬菌斑透明、小,边缘模糊 h+r-(亲):噬菌斑半透明、大,边缘清楚 h-r-(重组):噬菌斑透明、小,边缘清楚 h+r+(重组):噬菌斑半透明、小,边缘模糊 ④.重组值计算:

重组值=重组噬菌斑数/总噬菌斑数×

100% = [(h+r+ + h-r-)/(h+r- + h-r+ + h+r+ + h-r-)]×100% 去掉%即可作为图距。

⑤.不同速溶菌的突变型在表现型上不同,可分别写成ra 、rb 、rc 等,用rx-h+×

rx+h-获得试验结果列于下表:

分别作出ra、rb、rc与h的三个连锁图

四种可能的基因排列连锁图

再做杂交:rcrb+×rc+rb

↓

结果表明: rc-rb的重组值>rb-h

∴ h 应位于rb及rc之间,排列顺序rc-h-rb。

由于T2噬菌体的连锁图是环状的,所以2、3排列都对。

三、λ噬菌体的基因重组与作图:

凯泽(Kaiser A.D.,1955)最先进行λ噬菌体的重组作图试验。

紫外线照射处理获5个λ噬菌体突变系,产生不同噬菌斑:

s系:小噬菌斑;

mi 系:微小噬菌斑;

c系:完全清亮的噬菌斑;

co1系:中央环之外部分表现清亮的噬菌斑;

co2系:更浓密的中央环噬菌斑。

凯泽利用λ噬菌体sco1mi与噬菌体+++进行杂交作图:。