第6讲_科学的规范结构

- 格式:ppt

- 大小:883.50 KB

- 文档页数:18

1,___D____是古代自然观的基本特征:①猜测性、辩证性、逻辑性; ②直观性、系统性、分析性;③思辨性、联系性、综合性; ④直观性、思辨性、猜测性。

2,构成系统具有整体性特征的原因之一是系统的要素之间存在着____B____.①相加性;②协同性;③无序性; ④同一性3、对于中国古代朴素的自然观说法不正确的是:D①科学处于幼年时期,科学认识只达到事物的表面。

②主要是对世界本原的探索和解释。

③把整个自然界看作是运动变化的,具有朴素的辩证法思想。

④以原子论方式解释世界.4、对于可持续发展理解不正确的是:D①要体现发展,就是说一个国家或地区要通过社会、经济整体实力的增强,不断提高本国人民的生活水平和生活质量;②要强调发展的可持续性,即人类目前为发展所进行的种种努力,不应危及到未来一代人的生存与发展。

③在人与人的关系上,发展既体现未来取向的代际平等,又体现整体观念的代内平等④在具体操作上,可持续性发展就是要限制科学技术的发展。

5、对于演绎方法条件限定不能成立的是:D①大前提必须包含小前提②如果有一个前提是否定的,结论也应该是否定的.③两个否定的前提不能推出结论。

④两个否定的前提能推出结论。

6、自然界中四种基本力包括:A①引力、强力、弱力和电磁力,②引力、强力、弱力和摩擦力③引力、强力、弹力和电磁力④引力、弱力、电磁力和摩擦力7、科学事实基本特征正确的是:C①单称陈述、具有可重复性、受理论影响②单称陈述、不具备可重复性、受理论影响③单称陈述、具有可重复性、不受理论影响④全称陈述、具有可重复性、受理论影响8、关于科学实验的认识论特点不正确的是B①科学实验对象的受控性使得实验认识方法更富有必然性②科学实验对象的选取受主观影响,因此具有偶然性③科学实验组成的特殊性结构充分反映了科学实验的认识具有主客体互动性④实验类型的多样化反映了实验认识模式的多元性9、对演绎方特点说法正确的是:B①可靠性小、创造性小②可靠性大,创造性小③可靠性大、创造性大④可靠性小、创造性大10、关于恒星,下列说法不正确的是:C①恒星的归宿与其初始质量有关,质量越大寿命越短。

科学精神的规范结构李醒民(中国科学院研究生院,北京100049)科学精神是伴随近代科学的诞生,在继承人类先前思想遗产的基础上,逐渐发展起来的科学理念和科学传统的积淀,是科学文化深层结构(行为观念层次)中蕴涵的价值和规范的综合。

它主要生发于科学信念、科学方法、科学思想和科学知识,并在科学活动和科学建制中力行和发扬光大。

科学精神是科学本性的自然流露或延伸,体现了科学的哲学和文化意蕴,是科学的根本、真诠和灵魂。

通过科学传播、科学学习、科学训练、科学研究,它能够内化为人的科学心态即科学的心智框架(scientific frame of mind)或科学的心智习惯(scientific habit of mind)、科学思维方式与科学良心(scientific conscience),外化为人的科学态度(scientific attitude)、科学道德与社会的科学心理风气(scientific mental climate)。

科学精神充分体现了科学的优良传统、自主意识、价值取向、精神气质、认知模式、道德律令和行为准则。

它是科学家应该具有的精神,是多数科学家事实上或多或少具有的精神,也是非科学家能够领悟和习得的精神。

人们既能够从科学的成功、健康发展中洞悉科学精神,也能够从科学的失败、病态停滞中窥见科学精神。

科学精神以追求真理作为它的发生学的和逻辑的起点。

我们所谓的真理,当然是指相对真理而非绝对真理,是近似的、暂定的真理,而不是一劳永逸的、万古不变的真理。

追求真理或真知的发生学起点是一个历史的事实,而逻辑起点则是由无意识的心智本能和朴素的求知欲望发展而成的科学信念和科学预设。

于是,追求真理乃至“为知识而知识”、“为真理而真理”,成为科学精神的“原始公理”,也是科学精神的“绝对命令”。

彭加勒明锐地指出,科学精神的这一逻辑起点对科学是至高无上的,他把“追求真理”视为科学活动的“目标”和“唯一目的”,认为“唯有真理才是美的”。

科学的规范科学的规范是指在科学研究和科学实践中应当遵守的一系列准则和标准,它们确保了科学的可靠性、可重复性和公正性。

科学的规范一般包括以下几个方面:首先,科学研究应当基于可靠的数据和证据。

科学家在进行研究时需要采集真实、准确、全面、可靠的数据,并确保数据收集方法的科学性和操作的可重复性。

研究结果应当通过实验证据来支持,并能够通过重复实验证实,以确保研究的真实性和准确性。

其次,科学研究应当遵循科学方法。

科学方法包括提出假设、设计实验、收集数据、分析数据和得出结论等步骤。

为了确保科学研究的可靠性和可验证性,科学家需要严格按照科学方法进行研究,并使用适当的统计方法来分析数据,避免主观偏见和个人意见的影响。

第三,科学研究应当遵守伦理规范。

科学家在进行研究时应当尊重受试者的权益和隐私,确保研究的安全性和公正性。

他们应当遵守道德准则,不进行伦理上不当的实验和行为,避免给受试者带来伤害或损失。

第四,科学研究应当进行学术交流和合作。

科学家应当积极参与学术交流活动,向同行和学术界公开自己的研究成果和数据,接受同行的评审和审查,并尊重其他科学家的知识产权和努力。

科学家之间应该互相合作,共享数据和想法,推动科学研究的进展。

最后,科学研究结果应当与社会利益保持一致。

科学家应当将研究成果用于人类福祉和社会进步,避免滥用科学研究的结果或伦理上不当的行为,保障科学的道德性和社会价值。

总之,科学的规范是确保科学研究的可靠性、可重复性和公正性的一系列准则和标准。

科学家在进行研究时应当遵守这些规范,以确保科学研究的结果具有真实性、准确性和可验证性,并最终为人类社会的发展和进步做出贡献。

小学科学教案的结构与要求一、引言科学教案是教师在教学过程中用来指导学生学习科学知识的重要工具。

一个好的科学教案能够帮助教师有效组织教学内容和活动,促进学生的学习和思考能力的发展。

本文将介绍小学科学教案的结构与要求,以帮助教师更好地设计和编写科学教案。

二、教案结构一个完整的小学科学教案应包括以下几个部分:1. 教学目标在编写科学教案时,首先需要明确教学目标。

教学目标要符合年级教学大纲的要求,并考虑到学生学习的可行性和合理性。

教学目标应包括知识目标、能力目标和情感目标,以全面促进学生的发展。

2. 教学内容教学内容是科学教案的核心部分,它应包括本节课所要讲解的科学知识和相关实践活动。

教学内容应根据教学目标进行选择和组织,注重知识的系统性和层次性。

3. 教学重点与难点在教学内容中,应明确本节课的教学重点和难点。

教学重点是学生必须掌握的关键知识点,教学难点则是学生可能遇到的困难和容易理解错误的地方。

教师应对教学重点和难点进行适当的引导和讲解,确保学生能够深入理解和掌握。

4. 教学方法与活动科学教案需要明确采用的教学方法和教学活动。

教学方法应根据教学目标和学生的特点选择,如讲授法、探究法、实验法等。

教学活动可以是个体活动、小组活动或全班活动,以培养学生的合作和实践能力。

5. 教学资源与器材教学过程中所需的资源与器材应在教案中明确列出。

例如,教师可能需要投影仪、实验器材、图片或视频等。

教师需提前准备好相关资源与器材,以确保教学顺利进行。

6. 教学评价与反思教学结束后,教师需要进行相应的评价与反思。

评价可以是学生学习成果的考察、教学效果的评估等。

反思包括对教学过程中的优点和不足进行总结和思考,以提高教学水平。

三、教案要求编写小学科学教案时,需要注意以下几个要求:1. 知识准确性教案所涉及的科学知识应准确无误。

教师在编写教案时,应事先对相关知识进行深入学习和研究,确保教学内容的准确性。

2. 逻辑严谨性教案应具备良好的逻辑性,各部分之间应有明确的逻辑关系。

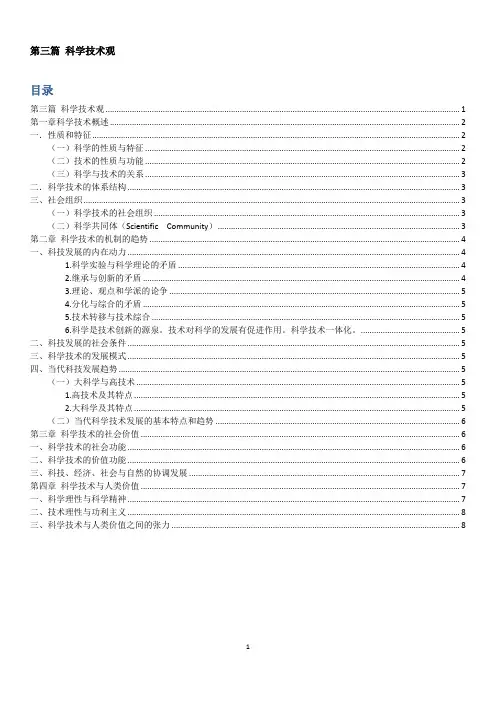

第三篇科学技术观目录第三篇科学技术观 (1)第一章科学技术概述 (2)一.性质和特征 (2)(一)科学的性质与特征 (2)(二)技术的性质与功能 (2)(三)科学与技术的关系 (3)二.科学技术的体系结构 (3)三、社会组织 (3)(一)科学技术的社会组织 (3)(二)科学共同体(Scientific Community) (3)第二章科学技术的机制的趋势 (4)一、科技发展的内在动力 (4)1.科学实验与科学理论的矛盾 (4)2.继承与创新的矛盾 (4)3.理论、观点和学派的论争 (5)4.分化与综合的矛盾 (5)5.技术转移与技术综合 (5)6.科学是技术创新的源泉。

技术对科学的发展有促进作用。

科学技术一体化。

(5)二、科技发展的社会条件 (5)三、科学技术的发展模式 (5)四、当代科技发展趋势 (5)(一)大科学与高技术 (5)1.高技术及其特点 (5)2.大科学及其特点 (5)(二)当代科学技术发展的基本特点和趋势 (6)第三章科学技术的社会价值 (6)一、科学技术的社会功能 (6)二、科学技术的价值功能 (6)三、科技、经济、社会与自然的协调发展 (7)第四章科学技术与人类价值 (7)一、科学理性与科学精神 (7)二、技术理性与功利主义 (8)三、科学技术与人类价值之间的张力 (8)第一章科学技术概述一.性质和特征(一)科学的性质与特征•词源学:中国古代《中庸》:“格物致知”——(日)“致知学”西方,科学一词来源于拉丁文 science(日)福泽瑜吉,science —“科学”1893,康有为引进到中国•科学的本质:•作为人类精神成果的科学:知识体系•作为人类创造知识的活动:科学活动•作为社会组织形式的科学:社会建制•作为第一生产力的科学:科学生产力•作为一种方法的科学:科学方法论•作为一种文化的科学:科学文化•作为人与自然对话:科学对话•科学的特点:•内容具有客观性•知识具有系统性•论证具有逻辑性•推论具有可检验性•体系具有开放性•作用体现为社会价值性•科学精神的内涵:•求真务实开拓创新•理性精神实证精神•分析精神开放精神•民主精神批判精神•自然科学的功能:•解释功能:为科学新的发现及旧理论作解释•预见功能:尚未发现事物、现象及已知事物发展趋向•规范功能:对科研和实践活动规范,指哪些该做,哪些不该做怎么做(二)技术的性质与功能•何谓技术:•古希腊:techne—— technologos•中国古代:百工之技•广义:人类改造自然的一切物质手段和知识、技能的总和。

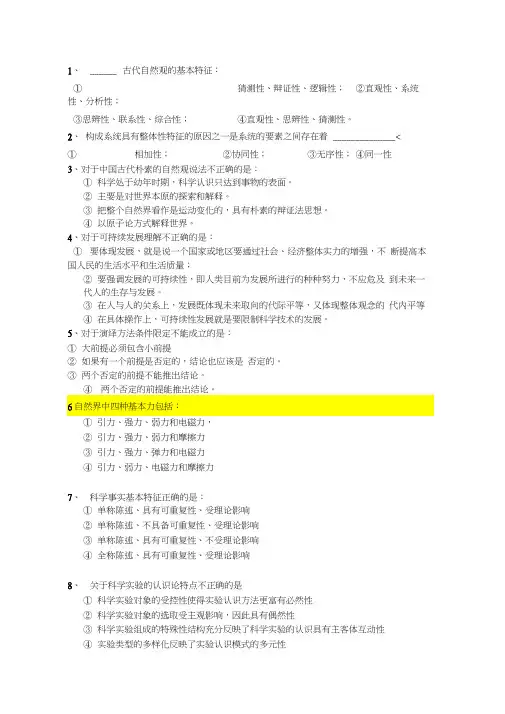

1、 ______ 古代自然观的基本特征:①猜测性、辩证性、逻辑性;②直观性、系统性、分析性;③思辨性、联系性、综合性;④直观性、思辨性、猜测性。

2、构成系统具有整体性特征的原因之一是系统的要素之间存在着______________ <①相加性;②协同性;③无序性;④同一性3、对于中国古代朴素的自然观说法不正确的是:①科学处于幼年时期,科学认识只达到事物的表面。

②主要是对世界本原的探索和解释。

③把整个自然界看作是运动变化的,具有朴素的辩证法思想。

④以原子论方式解释世界。

4、对于可持续发展理解不正确的是:①要体现发展,就是说一个国家或地区要通过社会、经济整体实力的增强,不断提高本国人民的生活水平和生活质量;②要强调发展的可持续性,即人类目前为发展所进行的种种努力,不应危及到未来一代人的生存与发展。

③在人与人的关系上,发展既体现未来取向的代际平等,又体现整体观念的代内平等④在具体操作上,可持续性发展就是要限制科学技术的发展。

5、对于演绎方法条件限定不能成立的是:①大前提必须包含小前提②如果有一个前提是否定的,结论也应该是否定的。

③两个否定的前提不能推出结论。

①引力、强力、弱力和电磁力,②引力、强力、弱力和摩擦力③引力、强力、弹力和电磁力④引力、弱力、电磁力和摩擦力7、科学事实基本特征正确的是:①单称陈述、具有可重复性、受理论影响②单称陈述、不具备可重复性、受理论影响③单称陈述、具有可重复性、不受理论影响④全称陈述、具有可重复性、受理论影响8、关于科学实验的认识论特点不正确的是①科学实验对象的受控性使得实验认识方法更富有必然性②科学实验对象的选取受主观影响,因此具有偶然性③科学实验组成的特殊性结构充分反映了科学实验的认识具有主客体互动性④实验类型的多样化反映了实验认识模式的多元性9、对演绎方特点说法正确的是:①可靠性小、创造性小②可靠性大,创造性小③可靠性大、创造性大④可靠性小、创造性大10、关于恒星,下列说法不正确的是:①恒星的归宿与其初始质量有关,质量越大寿命越短。

第六章物质的结构【概念和规律】一、物质由微粒构成1、无论生物还是非生物,都是由分子、原子或离子构成。

2、对于由分子构成的物质来说,分子是保持物质的化学性质的最小微粒。

3、不同分子构成不同的物质。

4、在化学反应中,分子可以分解成原子。

5、有的分子由一个原子构成(稀有气体),有的分子由多个相同或不同的原子构成。

6、金属直接由原子构成。

7、1803年英国化学家道尔顿提出了原子论,1811年意大利化学家阿伏伽德罗提出了分子假说,1897年英国物理学家汤姆生发现了电子。

8、在一定条件下,原子可以失去或得到电子,成为带电荷的离子。

9、有的物质由离子构成,如氯化钠。

10、卢瑟福根据α粒子散射实验提出的原子有核模型认为:原子由带正电的原子核和带负电的核外电子构成。

11、现代研究表明:原子核由带正电的质子和不带电的中子构成。

而且它们由更小的微粒夸克构成。

12、原子核中的质子数和核外的电子数相等,所以整个原子不带电。

13、实验表明:构成物质的微粒之间存在着空隙和相互作用,并处在永不停息的运动之中,而且微粒之间存在着相互作用的引力和斥力。

二、元素1、把物质中的同一种原子统称为元素。

元素:具有相同核电荷数(即质子数)的一类原子的总称。

2、自然界中的所有物质都是由元素组成。

3、每种元素都有一个名称和符号,符号通常用拉丁文名称的第一个大写字母表示,若有重复,增加第二个小写字母。

4、目前人类发现的元素有112种,其中94种为天然元素,18种为人工合成元素。

5、元素的分布不均匀①宇宙中氢元素最丰富,其次是氦元素;②地壳中的元素含量依次为:氧元素、硅元素、铝元素;③地核中的元素含量依次为:铁元素、镍元素;④空气中的元素含量依次为:氮元素、氧元素。

678、在非金属元素中He、Ne、Ar、Kr、Xe、Rn称为稀有气体元素。

9、由不同种元素组成的纯净物叫做化合物。

10、单质和化合物都有确定的组成,并可以用元素符号表示。

11、由同种单质或同种化合物组成的物质叫做纯净物。

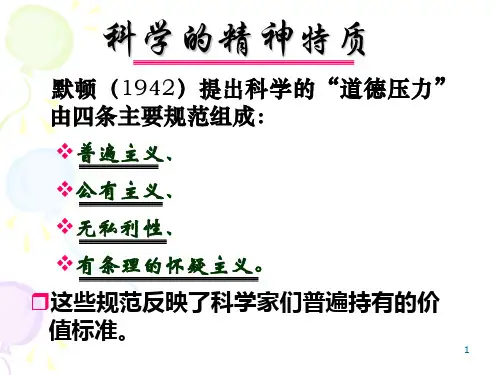

科学的规范结构〔美〕R.默顿一、科学与社会对科学完美性的持续批评使科学家们意识到,他们不能超越于特定类型的社会结构。

科学家协会的宣言和声明都关注科学与社会的关系。

受到抨击的科学制度必须重新考虑它的基础,重审它的目标,寻找它的基本原则。

危机唤起了自我评估。

既然科学家的生活方式受到了挑战,他们也就对敏感的自我意识状况有了警觉:自我意识作为一种社会的整合性因素,有其相应的责任和旨趣。

当象牙塔之墙受到长期攻击时,它就变得摇摇欲坠了。

在一个长久的相对稳定的时期里,对知识的追求和传播占有主导地位,即使这种追求在这一文化价值中没有占据第一位的话,科学家也要表明,科学是为人类谋福的一种方式。

因此他们绕了整整一圈后, 又回到了科学在现代世界出现时的起点。

三个世纪之前,当科学制度刚刚能够宣称独立并且还需要社会支持时,自然哲学家便做出承诺:从文化上看,科学既能保证有效地实现经济功利目的,又是颂扬上帝的手段。

科学的这一目标当时并无自我证明的价值。

但随着无数成就的取得,工具变成了目标,手段变成了目的。

这方面进一步强化的结果是,科学家们认为他们独立于社会,并认为科学是社会的独立存在的事业,而不是社会中的一部分。

但对科学自治性的当头一击,使这种乐观的独立主义转变为现实地参与到文化的革命性冲突之中。

这种问题的提出导致了对现代科学精神特质的明确化和重新肯定。

科学是一个难以概括的词语,它所指的是一些不同的、尽管是相关的事项。

它通常被用于指(1)一套特定的方法,知识的证实依靠这套方法;(2)通过应用这些方法所获得的一些积累性的知识;(3)一套支配所谓的科学活动的文化价值和惯例;或者(4)上述任何方面的组合。

我们这里所考虑的是科学的文化结构的一个基本形式,即科学作为一种制度的一定方面。

科学的规范科学的规范是指科学研究和科学实践中必须遵守的一系列准则和原则,它是保障科学活动的公正性、客观性和可靠性的基础。

科学的规范包括以下几个方面:首先,科学研究应该遵循观察实验的原则。

科学研究的基础是对现象的观察和实验的验证,只有通过准确的观察和实验结果,才能得到科学的结论。

观察应该客观、全面、准确,不能片面或主观;实验应该遵循科学方法,确保实验设计的合理性和结果的可靠性。

其次,科学研究应该遵循严谨的逻辑推理。

科学研究不能凭空臆断或随意假设,而是通过合理的逻辑推理来得出结论。

逻辑推理应该基于科学理论、已有的实验结果和已有的科学知识,不能违背已有的事实和证据。

第三,科学研究应该遵循开放性和可复制性的原则。

科学研究的结果需要通过透明的公开途径向其他科学家和研究者展示,并且应该有足够的详细信息,以便其他人能够复制实验结果并验证其可靠性。

只有可复制的研究结果才能被其他科学家接受和认可。

第四,科学研究应该遵循尊重人类和动物权益的原则。

在进行科学实验时,应该充分尊重被试者的权益和尊严,确保实验过程不会给被试者带来危害。

对于动物实验,应该尽量减少对动物的伤害和痛苦,且必须经过伦理审查和合法授权。

最后,科学研究应该遵循诚信和公正的原则。

科学家应该诚实守信,不编造数据、伪造实验结果或剽窃他人成果。

对于已有的科学成果,应该充分引用并注明出处,不得抄袭他人的研究成果。

同时,科学研究应该遵循公正的评审程序,不受私人利益或政治压力的干扰。

总之,科学的规范是科学研究和实践中必须遵守的准则和原则。

只有遵循科学的规范,才能确保科学活动的公正性、客观性和可靠性,推动科学的发展和进步。

科学的规范结构

默顿.,R;林聚任

【期刊名称】《哲学译丛》

【年(卷),期】2000(000)003

【总页数】5页(P56-60)

【作者】默顿.,R;林聚任

【作者单位】不详;不详

【正文语种】中文

【中图分类】G301

【相关文献】

1.法律规范结构与冲突规范结构的相互关系初探--对冲突规范结构特殊性的再认识[J], 浦伟良

2.对默顿科学规范结构的元规范解读 [J], 高芙蓉

3.科学中的规范与反规范——默顿学派对默顿科学规范论的丰富和发展 [J], 徐梦秋;欧阳锋

4.论科学规范的层次结构——默顿科学精神气质的另一种解读 [J], 盛华根

5.科学规范与科学中的交换——默顿学派对科学规范论的丰富与发展 [J], 欧阳锋;徐梦秋

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。