环境工程仪器分析 第三章 原子发射光谱

- 格式:ppt

- 大小:774.00 KB

- 文档页数:49

仪器分析复习题第一章仪气氛析概论一、单项选择题1、利用电流—电压特性进行分析的相应分析方法是(C)A电位分析法B电导法C极谱分析法D库仑法2、利用两相间分配的分析方法是(D) A光学分析法B电化学分析法C热分析法D色谱分析法3、下述哪种分析方法是以散射光谱为基础的(D)A原子发射光谱B某荧光光谱法C原子吸收光谱D拉曼光谱法4、下列分析方法中,哪一个不属于电化学分析法(C)A电导分析法B极谱法C色谱法D伏安法5、仪器分析与化学分析比较,其灵敏度一般(A)A比化学分析高B比化学分析低C一般高D不能判断6、仪器分析与化学分析比较,其准确度一般(B)A比化学分析高B比化学分析低C一般高D不能判断二、多项选择题1、仪器分析法与化学法,其优点是(ACDE)A灵敏度高B准确度高C速度快D易自动化E选择性好2、下列分析方法中,属于光学分析法的是(AB)A发射光谱法B分光光度法C电位分析法D气相色谱法E极谱法3、对某种物质进行分析,选择分析方法时应考虑的因素(ABCDE)A分析结果要求的准确度B分析结果要求的精确度C具有的设备条件D成本核算E工作人员工作经验4、仪器分析的发展趋势是(ABCDE)A仪器结构的改善B计算机化C多机连用D新仪器分析方法E自动化三、填空题1、仪器分析法是以测量物质的(物理或物理化学性质)为基础的分析方法。

2、仪器分析具有(简便、快捷、灵敏、易于实现自动操作)等特点。

3、测量物质试液的电化学性质及其变化来进行分析的方法称(电化学分析法)4、属于电化学分析法的有(电导分析法)、(电位分析法)5、光学分析法是一类重要的仪器分析法。

它主要根据物质(发射)(吸收电磁波)以及(物质与电磁辐射的相互作用)来进行分析的。

四、名词解释1、仪器分析:以被测物质的物理或物理化学性质为分析的主要依据,并采用些特定仪器进行测试的分析方法。

2、光学分析法:以能量作用于被测物质后,检测其产生的辐射信号或辐射性质所引起的变化的分析方法。

第二章一.选择题1、符合吸收定律的稀溶液稀释时,其最大吸收峰波长位置:(C)A、向长波方向移动B、向短波方向移动C、不移动D、不移动,吸收峰值增大2、光学分析中,使用到电磁波谱,其中可见光的波长范围:A、10~400nm ,B、400~750nmC、0.75~2.5mD、0.1~100cm3、指出下列哪个化合物的紫外吸收波长最大:(D)A、CH3CH2CH3B、CH3CH2OHC、CH2=CHCH2CH=CH2D、CH3CH=CH-CH=CHCH34.下面哪一种电子能级跃迁需要的能量最高( A)A、σ→σ *B、n→σ *C、π→π *D、π→σ *6.在下列化合物中,π→π*跃迁所需能量最大的化合物是(B )A. 1,3-丁二烯B. 1,4-戊二烯C. 1,3-环已二烯D. 2,3-二甲基-1,3-丁二烯7.下列基团或分子中,能发生nπ→*跃迁的基团是(BC )A. C=CB. C=OC. C≡ND. CH3OH二、填空题1、分子内部的运动方式有三种,即:电子相对于原子核运动、和原子在其平衡位置的相对振动和分子本身的转动,相应于这三种不同的运动形式,分子具有电子远动能能级、振动能级和转动能级。

2 、R带是由nπ→* 跃迁引起,其特征是波长_较长;K带是由π→π* 跃迁引起,其特征是波长较短。

3、在紫外吸收光谱中,随着溶剂极性增加,R带_蓝移,K带将___红移。

三、名词解释1.σ→σ*:饱和烃类化合物由基态(σ)跃迁到激发态(σ*)。

此类跃迁需要的能量较高,一般吸收波长<150 nm。

2.π→π*:不饱和化合物由基态(π)跃迁到激发态(π*)。

此类跃迁需要的能量降较低,孤立的π→π*吸收波长一般<200 nm;共轭的π→π*吸收波长>200 nm。

共轭体系越长,跃迁所需能量越小,向长波长方向移动的程度越大,吸收强度越强(ε= 103--104)。

3.n→π*:含有杂原子的不饱和化合物由杂原子空轨道(n)跃迁到π反键轨道(π*)。

原子发射光谱由激发态返回基态或较低能级的过程中概述说明1. 引言1.1 概述原子发射光谱是研究原子的能级结构和电子跃迁行为的重要工具。

当原子从激发态返回到基态或较低能级时,会以辐射的形式释放出能量。

这种辐射称为发射光谱。

通过对发射光谱的分析,我们可以获取有关元素的信息,例如元素的存在、浓度、化学组成等。

因此,原子发射光谱在很多领域都被广泛应用。

1.2 文章结构本文将围绕原子发射光谱展开讨论。

首先在引言部分概述原子发射光谱的研究背景和意义,在第二部分对原子发射光谱进行简要介绍并解释激发态和基态的概念。

接下来,在第三部分中详细探讨了返回基态或较低能级的过程,并介绍了发射光谱产生机制中的能级跃迁与辐射过程之间的关系。

第四部分将展示一些应用实例,并评述了光谱仪器技术对原子发射光谱研究的影响。

最后,在第五部分中总结本文的主要观点和内容回顾,并探讨了原子发射光谱研究的展望和潜在应用领域。

1.3 目的本文的目的是介绍原子发射光谱及其相关概念,解释发射光谱产生机制,探讨其在实际应用中的表现与解读方法,并展示一些该领域的应用案例。

同时,我们将评述光谱仪器技术对原子发射光谱研究的影响,并展望未来该领域可能的研究进展和应用趋势。

通过本文的阅读,读者将对原子发射光谱有一个全面而深入的了解,为相关研究与应用提供参考和借鉴。

2. 原子发射光谱概述:2.1 发射光谱简介原子发射光谱是一种重要的光谱分析方法,用于研究原子在激发态和基态之间跃迁时所产生的辐射现象。

当原子受到能量激发后,其电子会由低能级跃迁至高能级。

随后,部分电子会从高能级返回到低能级或基态,并释放出与跃迁相对应的特定频率的光。

2.2 激发态和基态概念解释在原子中,每个电子都存在于不同的能级上。

当电子处于较低的能级时称为基态,而当电子受到外界能量激发并跃迁至较高的能级时,则称为激发态。

基态和激发态之间存在着固定的能量差。

2.3 返回基态或较低能级的过程说明原子在受到外界激励后,电子将从基态跃迁至激发态。

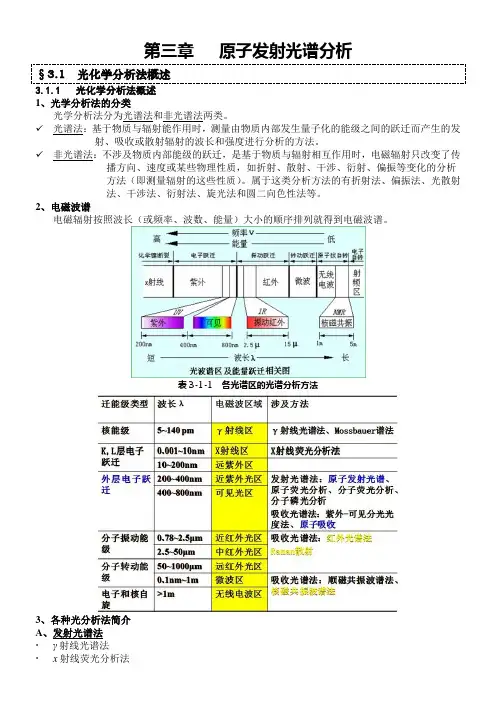

第三章原子发射光谱分析§3.1 光化学分析法概述3.1.1 光化学分析法概述1、光学分析法的分类光学分析法分为光谱法和非光谱法两类。

✓光谱法:基于物质与辐射能作用时,测量由物质内部发生量子化的能级之间的跃迁而产生的发射、吸收或散射辐射的波长和强度进行分析的方法。

✓非光谱法:不涉及物质内部能级的跃迁,是基于物质与辐射相互作用时,电磁辐射只改变了传播方向、速度或某些物理性质,如折射、散射、干涉、衍射、偏振等变化的分析方法(即测量辐射的这些性质)。

属于这类分析方法的有折射法、偏振法、光散射法、干涉法、衍射法、旋光法和圆二向色性法等。

2、电磁波谱电磁辐射按照波长(或频率、波数、能量)大小的顺序排列就得到电磁波谱。

表3-1-1 各光谱区的光谱分析方法3、各种光分析法简介A、发射光谱法∙γ射线光谱法∙x射线荧光分析法∙ 原子发射光谱分析 ∙ 原子荧光分析法 ∙ 分子荧光分析法 ∙ 分子磷光分析法 ∙ 化学发光分析 B 、吸收光谱法 ∙ 莫斯堡谱法∙ 紫外可见分光光度法 ∙ 原子吸收光谱法 ∙ 红外光谱法∙ 顺磁共振波谱法 ∙ 核磁共振波谱法 C 、散射∙ Roman 散射4、原子发射光谱分析法的特点①可多元素同时检测:各元素同时发射各自的特征光谱;②分析速度快:试样不需处理,同时对几十种元素进行定量分析(光电直读仪); ③选择性高:各元素具有不同的特征光谱;④检出限较低:10~0.1μg ⋅g -1(一般光源);ng ⋅g -1(ICP ) ⑤准确度较高:5%~10% (一般光源); <1% (ICP);⑥ICP-AES 性能优越:线性范围4~6数量级,可测高、中、低不同含量试样; ⑦非金属元素不能检测或灵敏度低。

3.1.2 原子光谱与原子光谱分析法直接相关的原子光谱理论,主要指原子光谱的产生和谱线强度理论,这就是光谱定性、定量分析的理论依据。

1、原子光谱的产生量子力学认为,原子光谱的产生,是原子发生能级跃迁的结果,而跃迁几率的大小则影响谱线的强度,并决定了跃迁规则。

分析化学仪器分析第三版答案【篇一:仪器分析第五版习题及答案】/p> 1、主要区别:(1)化学分析是利用物质的化学性质进行分析;仪器分析是利用物质的物理或物理化学性质进行分析;(2)化学分析不需要特殊的仪器设备;仪器分析需要特殊的仪器设备;(3)化学分析只能用于组分的定量或定性分析;仪器分析还能用于组分的结构分析;(3)化学分析灵敏度低、选择性差,但测量准确度高,适合于常量组分分析;仪器分析灵敏度高、选择性好,但测量准确度稍差,适合于微量、痕量及超痕量组分的分析。

2、共同点:都是进行组分测量的手段,是分析化学的组成部分。

1-5分析仪器与仪器分析的区别:分析仪器是实现仪器分析的一种技术设备,是一种装置;仪器分析是利用仪器设备进行组分分析的一种技术手段。

分析仪器与仪器分析的联系:仪器分析需要分析仪器才能达到量测的目的,分析仪器是仪器分析的工具。

仪器分析与分析仪器的发展相互促进。

1-7因为仪器分析直接测量的是物质的各种物理信号而不是其浓度或质量数,而信号与浓度或质量数之间只有在一定的范围内才某种确定的关系,且这种关系还受仪器、方法及样品基体等的影响。

因此要进行组分的定量分析,并消除仪器、方法及样品基体等对测量的影响,必须首先建立特定测量条件下信号与浓度或质量数之间的关系,即进行定量分析校正。

第二章光谱分析法导论2-1光谱仪的一般组成包括:光源、单色器、样品引入系统、检测器、信号处理与输出装置。

各部件的主要作用为:光源:提供能量使待测组分产生吸收包括激发到高能态;单色器:将复合光分解为单色光并采集特定波长的光入射样品或检测器;样品引入系统:将样品以合适的方式引入光路中并可以充当样品容器的作用;检测器:将光信号转化为可量化输出的信号。

信号处理与输出装置:对信号进行放大、转化、数学处理、滤除噪音,然后以合适的方式输出。

2-2:单色器的组成包括:入射狭缝、透镜、单色元件、聚焦透镜、出射狭缝。

各部件的主要作用为:入射狭缝:采集来自光源或样品池的复合光;透镜:将入射狭缝采集的复合光分解为平行光;单色元件:将复合光色散为单色光(即将光按波长排列)聚焦透镜:将单色元件色散后的具有相同波长的光在单色器的出口曲面上成像;出射狭缝:采集色散后具有特定波长的光入射样品或检测器2-3棱镜的分光原理是光的折射。

原子发射光谱相对误差-概述说明以及解释1.引言1.1 概述原子发射光谱是研究原子内部能级结构和原子性质的重要实验技术之一。

利用原子发射光谱可以获得原子的能级跃迁信息,进而得到元素的特征光谱线,从而可以进行元素分析和物质组成的确定。

原子发射光谱广泛应用于多个领域,包括化学分析、环境监测、材料科学等。

在化学分析领域,原子发射光谱被用于定量分析、质量分析等,可以实现对不同元素浓度的测量。

在环境监测中,原子发射光谱可以用于检测污染物的存在和浓度,从而评估环境质量。

在材料科学中,原子发射光谱可以用于材料成分的表征和分析,帮助研究人员了解和改进材料的性能。

然而,在进行原子发射光谱分析时,相对误差是一个重要的问题需要考虑。

相对误差指的是实际测量结果与理论值之间的差异在相对值上的百分比。

原子发射光谱的相对误差可以来自多个方面,比如仪器本身的误差、采样和前处理的误差等。

本文将对原子发射光谱的基本原理进行介绍,探讨其应用领域,并重点分析原子发射光谱的相对误差问题。

通过总结原子发射光谱的重要性和归纳相对误差问题,我们还将提出一些改进原子发射光谱相对误差的方法。

这些方法可以帮助科研人员和实验室从业人员更准确地进行原子发射光谱的分析和测量,提高其结果的可靠性和准确性。

1.2 文章结构文章结构在本文中,我们将按照以下顺序来展开对原子发射光谱相对误差的讨论。

首先,在引言部分,我们将概述本文的研究背景和目的,以及文章的整体结构。

然后,我们在正文部分将深入探讨原子发射光谱的基本原理和应用领域,包括其在化学、物理和纳米科学等领域的重要性和应用。

在这一部分,我们还将特别着重分析原子发射光谱的相对误差问题,探讨其产生的原因和可能的解决方法。

最后,在结论部分,我们将对全文进行总结,强调原子发射光谱的重要性,并归纳讨论了其相对误差问题,提出可能的改进方法。

通过这样的结构安排,本文旨在全面而系统地介绍原子发射光谱的相关知识,特别关注其相对误差问题,并为未来的研究提供有价值的参考。

主讲教师:杨屹 第三章 原子发射光谱法 Atomic Emission Spectroscopy(AES)目 录CONTENTS 谱线强度 影响因素 谱线强度及影响因素 3.33.3 谱线强度及影响因素3.3.1 谱线强度原子的外层电子在 i, j 能级间跃迁产生的谱线强度 I i,j 与跃迁几率 A 及处于激发态的原子数 N i 成正比i j ν=i j i j i I A h NI i,j :单位时间、单位体积内光子发射的总能量 h νij一个激发态原子跃迁一次所发射出的能量 A ij :两个能级间的跃迁几率 N i : 单位体积内处于激发态的原子数3.3 谱线强度及影响因素在热力学平衡状态时,位于基态的原子数 N 0 与位于激发态原子数 N i 之间满足 Boltzmann 分布 g :统计权重(2J+1); k : Boltzmann 常数(1.38⨯10-23J/o C)/00exp i E kTi i g N N g -=由于激发态原子数目较少,因此基态原子数 N 0 可以近似代替原子总数 N 总,并以浓度 c 代替N 总3.3 谱线强度及影响因素考虑试样的蒸发、离解、激发、电离以及自吸效应等因素,可得I = a c b Schiebe-Lomakinx : 气态原子的电离度α: 样品蒸发的常数β : 气体分子的解离度τ: 原子在蒸气中平均停留时间q : 与化学反应有关的常数(无化学反应时q=1)b: 自吸系数(无自吸时b=1)赛伯-罗马金公式3.3 谱线强度及影响因素自吸光源辐射共振线被光源周围较冷的同种原子所吸收的现象自蚀严重的谱线自吸收就是谱线的自蚀1 2 3 1.无自吸;2.自吸;3.自蚀3.3 谱线强度及影响因素3.3.2影响谱线强度的因素激发电位跃迁几率E i , I A , I统计权重光源温度g , I T , I原子密度c ,I本节要求1. 掌握原子发射光谱定量公式I = a c b2. 掌握影响谱线强度的因素。

仪器分析原理3原子荧光光谱与X射线荧光光谱分析原子荧光光谱和X射线荧光光谱是常用的仪器分析原理之一、这两种分析方法可以快速准确地确定样品中元素的种类和含量。

下面将分别介绍原子荧光光谱和X射线荧光光谱的工作原理及其在仪器分析中的应用。

1.原子荧光光谱原子荧光光谱(Atomic Fluorescence Spectroscopy, AFS)是利用物质吸收射入能量后,再辐射能量的特性来分析物质中元素的种类和含量。

工作原理:原子荧光光谱的工作原理分为两个步骤:原子化和荧光辐射。

首先,样品通过加热、火焰、电磁辐射等方式使其原子化。

原子化是将样品中的元素由化合物或离子状态转变为单体原子的过程。

常用的原子化方式有火焰原子吸收光谱(Flame Atomic Absorption Spectroscopy, FAAS)和电感耦合等离子体发射光谱(Inductively Coupled Plasma Emission Spectroscopy, ICP-OES)等。

然后,通过激发原子辐射的方式,使其产生特定的荧光辐射。

荧光辐射的能量和波长是特定的,因此可以通过测量样品的荧光辐射来确定元素的种类和含量。

应用:原子荧光光谱广泛应用于环境、食品、农产品等领域的元素分析。

它具有分析速度快、准确度高、灵敏度高的特点。

可以用于分析痕量元素,如水中的重金属等。

2.X射线荧光光谱X射线荧光光谱(X-ray Fluorescence Spectroscopy, XRF)是利用物质受到X射线激发后发生荧光辐射的特性来分析样品中元素的种类和含量。

工作原理:X射线荧光光谱是利用样品中的元素受到高能X射线激发后产生特定能量的荧光X射线。

当样品被照射时,元素中的电子会被激发到较高能级,并在回到基态时发出荧光X射线。

每个元素的荧光X射线的能量和强度是特定的,通过测量荧光X射线的能量和强度可以确定样品中元素的种类和含量。

应用:X射线荧光光谱广泛应用于材料分析、岩石矿产分析、金属合金分析等领域。

仪器分析重点绪论一.现代仪器分析的作用和发展二.仪器分析的应用第三章、原子发射光谱法原子荧光,1.原子荧光光谱的产生气态自由原子吸收特征辐射后跃迂到较高能级,然后又跃迁回到基态或较低能级。

同时发射出与原激发辐射波长相同或不同的辐射即原子荧光。

原子荧光为光致发光,二次发光,激发光源停止时,再发射过程立即停止。

2.原子荧光的类型原子荧光分为共振荧光,非共振荧光与敏化荧光等三种类型。

一、原子荧光的特点:(1)高灵敏度、低检出限。

特别对Cd、Zn等元素有相当低的检出限,Cd可达0.001ng.cm-3、Zn为0.04ng.cm-3。

由于原子荧光的辐射强度与激发光源成比例,采用新的高强度光源可进一步降低其检出限。

(2)谱线简单、干扰少。

可以制成非色散原子荧光分析仪。

这种仪器结构简单,价格便宜。

(3)标准曲线线性范围宽,可达3-5个数量级。

(4)多元素同时测定。

因为原子荧光是向空间各个方向发射的,比较容易制作多道仪器,因而能实现多元素同时测定。

一、为什么要采用高强度的光源:光源强可使灵敏度增高,达到低检出限二、氩气的作用:载气等第四章、原子吸收光谱法一、光源:采用待测元素制成的锐线光源及其原因,用普通连续光源进行测量时吸收值仅相当于总入射光强度的0.5%,信号变化小,难于检测,测定灵敏度极差,而锐线光源可以解决上述问题。

二、谱线变宽的因素:1.、自然宽度,无外界因素影响时谱线具有的宽度。

其大小与激发态原子的寿命有关,寿命越短,谱线越宽。

2、多普勒宽度(热变宽),ΔνD原子在空间作无规则的热运动所引起的,故又称为热变宽。

一个运动着的原子发出的光,如果运动方向离开观察者(接受器),则在观察者看来,其频率较静止原子所发的频率低,反之,高。

3、压力变宽,由于原子相互碰撞使能级发生稍微变化。

10-3nm~10-2nm劳伦兹(Lorentz)变宽ΔνL待测原子和其他原子碰撞。

随蒸汽压力增加而增大。

赫鲁兹马克(Holtmark)变宽(共振变宽)同种原子碰撞。