中国历年实际使用外资额统计(1983-2013)

- 格式:xls

- 大小:53.50 KB

- 文档页数:2

中国利用外资的规模及其影响因素的实证分析作者:吴圣贤方华来源:《金融经济·学术版》2013年第05期摘要:流入中国的外资快速增长是一个不争的事实,影响外资流入的主要因素历来是学术界争论的焦点。

本文利用相关时间序列数据对中国实际利用外资总额及其影响因素汇率、国民生产总值、居民消费价格指数、居民消费水平、出口总额等进行了实证分析。

关键词:实际利用外资;计量分析;修正模型一、引言外商直接投资(FDI/Foreign Direct Investment)也叫国际直接投资,是与国际间接投资相对应的一种基本形式,它以控制经营管理权为核心,以获取利润为目的,在国家经济发展中发挥着重要作用。

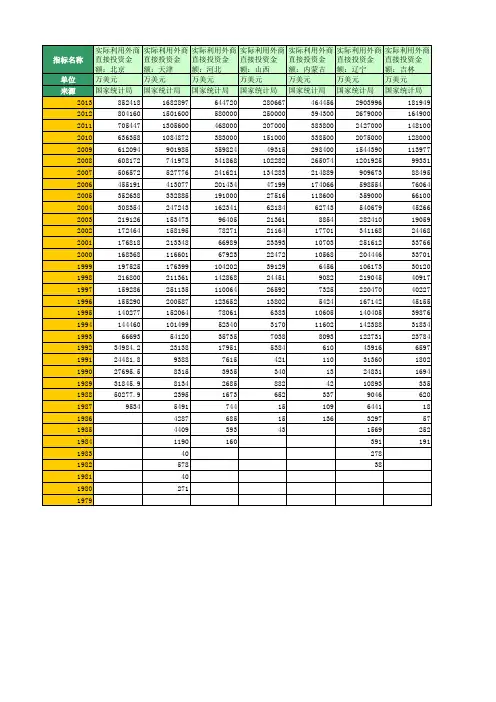

改革开放以来,中国FDI的规模呈逐年增加趋势(参见图1)。

1979-1992年,为中国利用FDI的第一阶段。

1983年,中国年度实际利用FDI总额为9.2亿美元,1992年,中国实际利用外资总额直接突破了100亿美元。

1993-2001年为第二阶段,中国实际利用外资继续稳定增长,1996年突破了400亿美元。

2002至今为发展的第三阶段,2008年达到了历史峰值,直接突破了1000亿美元。

从1994年起,中国一直为发展中国家中年度FDI流入量最大的国家和地区。

2002年,首次超过美国成为世界上年度FDI流入最多的国家。

国内外学者对外商投资理论都有过研究。

Hymen提出了垄断优势理论,该理论认为:不仅是国际市场,而且国内市场都是不完全的,跨国公司对外直接投资正是市场不完全的产物。

Broadman和Sum(1997)对外资在我国各省市的影响因素(国民生产总值、基础设施建设、识字率、地理位置以及劳动力)做了计量分析,结果发现劳动成本统计不显著。

孙兆明等(2006)利用计量经济学的协整方法,选取影响FDI的众多因素,对影响我国引进外资的因素进行计量分析,结论认为引进外资国家的国家稳定和可持续发展前景是主要影响因素。

本文在前人研究的基础上,将我国FDI看作一个整体,运用计量方法对影响我国实际利用外资总额的影响因素进行了定量分析。

我国国际投资合作发展历程回顾我国参与国际投资合作有一百多年的历史,最早是初步尝试阶段,此阶段从林则徐提出向西方学习先进技术开始至解放前。

由于当时我国面对外资处于弱势地位,利用外资也处于被动利用局面,实质上是西方掠夺的载体,但客观上对促进我国技术发展也起到了一定的作用。

解放后至改革开放前是停滞阶段,此阶段我国经济建设很封闭,基本没有外资引人,同时也束缚了经济的健康发展,另外由于意识形态的对立,利用外资也主要集中在社会主义阵营国家和华侨资金。

真正意义上的国际投资合作始于改革开放后,通过利用外资,积累了社会主义建设资金,学习了西方先进的技术及管理经验,使我国进入了快速发展阶段。

38 年前,我国做出了历史性的选择,向国外资本开放国内市场和资源,实行改革开放。

从此,我国经济发展步入了快车道,社会主义制度不断完善、社会生产力不断提高、人民生活水平逐渐提高推动着社会的文明水平向前发展。

在此进程中,我国也由资本输入国发展成为资本净输出国,国内产业开始走向世界,参与到国际市场的竞争中。

我国的国际投资合作经历了三个阶段,从最初的单向的“引进来”为主发展到以“引进来”与“走出去”并重到以“走出去”为突出特点的国际投资合作新阶段。

一、第一阶段( 1979-2001 年):利用外资发展国内经济党的十一届三中全会提出实行“对内改革、对外开放”的政策,拉开了改革的大幕。

我国经济社会开始转向对外开放,社会主义现代化建设进入新时期,经济体制逐渐由计划经济向市场经济转变,从此我国经济发展迅速。

我国的经济体制、机制也得到改善,引进大量资金、技术及管理经验,建立了现代产业,增强了社会主义市场经济活力。

(一)逐步建立社会主义市场经济体制,引入现代管理制度通过经济体制改革,初步建立了社会主义市场经济体制的基本框架,形成了以公有制为主体,多种所有制共同发展的格局,建立了按劳分配为主,多种分配方式并存,效率优先,兼顾公平的分配制度,调动了各种生产要素的积极性。