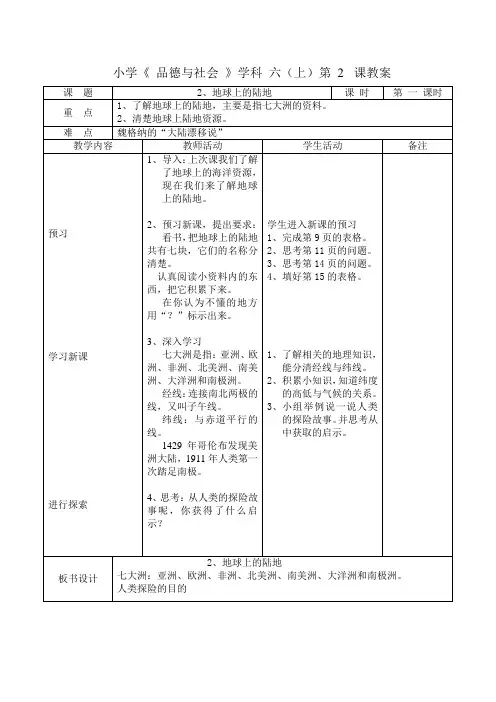

《地球上的陆地》参考教案

- 格式:doc

- 大小:31.00 KB

- 文档页数:2

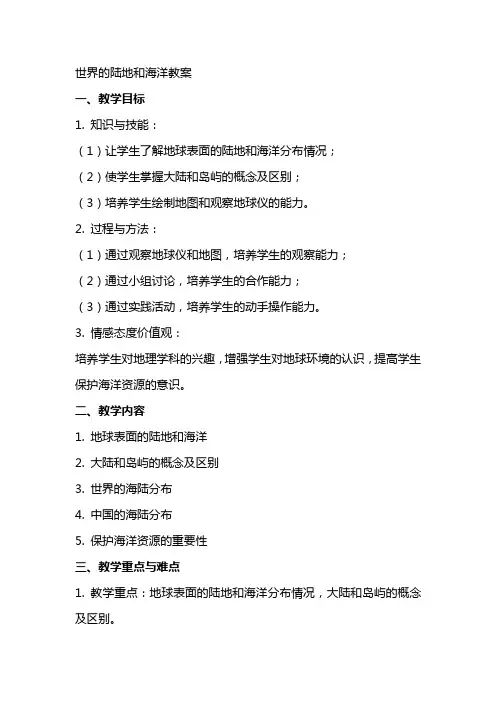

世界的陆地和海洋教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)让学生了解地球表面的陆地和海洋分布情况;(2)使学生掌握大陆和岛屿的概念及区别;(3)培养学生绘制地图和观察地球仪的能力。

2. 过程与方法:(1)通过观察地球仪和地图,培养学生的观察能力;(2)通过小组讨论,培养学生的合作能力;(3)通过实践活动,培养学生的动手操作能力。

3. 情感态度价值观:培养学生对地理学科的兴趣,增强学生对地球环境的认识,提高学生保护海洋资源的意识。

二、教学内容1. 地球表面的陆地和海洋2. 大陆和岛屿的概念及区别3. 世界的海陆分布4. 中国的海陆分布5. 保护海洋资源的重要性三、教学重点与难点1. 教学重点:地球表面的陆地和海洋分布情况,大陆和岛屿的概念及区别。

2. 教学难点:世界的海陆分布,中国的海陆分布。

四、教学方法1. 观察法:观察地球仪和地图,了解地球表面的陆地和海洋分布情况;2. 小组讨论法:讨论大陆和岛屿的概念及区别;3. 实践活动法:绘制地图,展示世界的海陆分布和中国的海陆分布。

五、教学过程1. 导入新课:通过展示地球仪和地图,引导学生观察地球表面的陆地和海洋,激发学生的学习兴趣。

2. 教学环节一:介绍地球表面的陆地和海洋(1)让学生观察地球仪和地图,了解地球表面的陆地和海洋分布情况;(2)讲解大陆和岛屿的概念及区别。

3. 教学环节二:讨论世界的海陆分布(1)将学生分成小组,让学生通过观察地球仪和地图,讨论世界的海陆分布;(2)每组选一名代表进行汇报。

4. 教学环节三:讨论中国的海陆分布(1)让学生观察中国的地图,了解中国的海陆分布;(2)小组讨论中国的海陆分布特点及意义。

5. 教学环节四:保护海洋资源的重要性(1)让学生了解海洋资源的价值;(2)讨论保护海洋资源的方法和措施;(3)提高学生保护海洋资源的意识。

6. 总结与布置作业:总结本节课的主要内容,布置作业,让学生巩固所学知识。

六、教学活动1. 陆地和海洋的探索游戏:通过在线地图工具,让学生实际操作搜索不同大陆和海洋的位置。

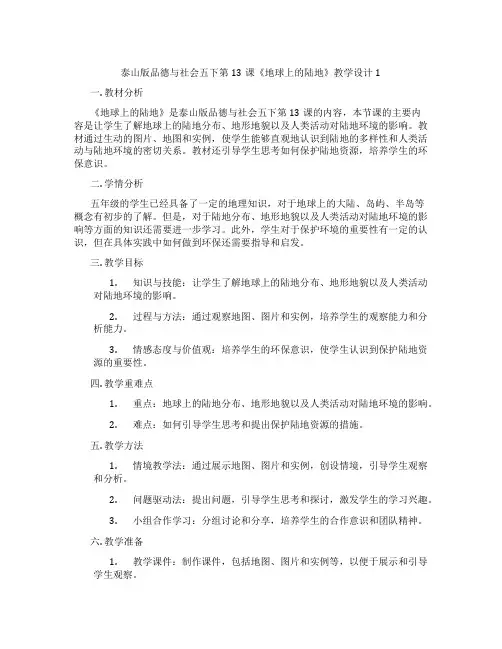

泰山版品德与社会五下第13课《地球上的陆地》教学设计1一. 教材分析《地球上的陆地》是泰山版品德与社会五下第13课的内容,本节课的主要内容是让学生了解地球上的陆地分布、地形地貌以及人类活动对陆地环境的影响。

教材通过生动的图片、地图和实例,使学生能够直观地认识到陆地的多样性和人类活动与陆地环境的密切关系。

教材还引导学生思考如何保护陆地资源,培养学生的环保意识。

二. 学情分析五年级的学生已经具备了一定的地理知识,对于地球上的大陆、岛屿、半岛等概念有初步的了解。

但是,对于陆地分布、地形地貌以及人类活动对陆地环境的影响等方面的知识还需要进一步学习。

此外,学生对于保护环境的重要性有一定的认识,但在具体实践中如何做到环保还需要指导和启发。

三. 教学目标1.知识与技能:让学生了解地球上的陆地分布、地形地貌以及人类活动对陆地环境的影响。

2.过程与方法:通过观察地图、图片和实例,培养学生的观察能力和分析能力。

3.情感态度与价值观:培养学生的环保意识,使学生认识到保护陆地资源的重要性。

四. 教学重难点1.重点:地球上的陆地分布、地形地貌以及人类活动对陆地环境的影响。

2.难点:如何引导学生思考和提出保护陆地资源的措施。

五. 教学方法1.情境教学法:通过展示地图、图片和实例,创设情境,引导学生观察和分析。

2.问题驱动法:提出问题,引导学生思考和探讨,激发学生的学习兴趣。

3.小组合作学习:分组讨论和分享,培养学生的合作意识和团队精神。

六. 教学准备1.教学课件:制作课件,包括地图、图片和实例等,以便于展示和引导学生观察。

2.学习材料:准备相关的学习资料,以便于学生阅读和理解。

3.教学设备:准备投影仪、电脑等教学设备,以便于展示课件和资料。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过展示地球仪和地图,引导学生观察地球上的陆地分布,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)展示各种地形地貌的图片和实例,如高山、平原、沙漠等,引导学生认识和了解陆地地形地貌的多样性。

陆地和海洋初中地理教案第一章:地球上的陆地和海洋一、教学目标1. 让学生了解地球上的陆地和海洋的分布情况。

2. 使学生掌握陆地和海洋的基本特征。

3. 培养学生对地球自然环境的认识和保护意识。

二、教学内容1. 陆地的概念、特点及分布2. 海洋的概念、特点及分布3. 陆地和海洋的相互关系三、教学重点与难点1. 重点:地球上的陆地和海洋的分布情况、基本特征。

2. 难点:陆地和海洋的相互关系。

四、教学方法1. 采用多媒体演示、地图观察、小组讨论等方式进行教学。

2. 引导学生通过观察地球仪和地图,了解陆地和海洋的分布。

五、教学步骤1. 导入新课:通过展示地球仪和地图,引导学生观察地球上的陆地和海洋。

2. 讲解陆地和海洋的概念、特点及分布。

3. 分析陆地和海洋的相互关系。

4. 学生自主学习:让学生阅读教材,了解陆地和海洋的基本特征。

5. 课堂小结:总结本节课所学内容,强调陆地和海洋的重要性。

6. 布置作业:让学生绘制一幅世界地图,标注出陆地和海洋的分布。

第二章:海陆分布与地理环境一、教学目标1. 让学生了解海陆分布对地理环境的影响。

2. 使学生掌握世界主要海峡和半岛的地理位置。

3. 培养学生对地理环境的认识和保护意识。

二、教学内容1. 海陆分布对地理环境的影响2. 世界主要海峡和半岛的地理位置三、教学重点与难点1. 重点:海陆分布对地理环境的影响、世界主要海峡和半岛的地理位置。

2. 难点:海陆分布对地理环境的具体影响。

四、教学方法1. 采用多媒体演示、地图观察、小组讨论等方式进行教学。

2. 引导学生通过观察地球仪和地图,了解海陆分布对地理环境的影响。

五、教学步骤1. 导入新课:通过展示地球仪和地图,引导学生观察海陆分布。

2. 讲解海陆分布对地理环境的影响。

3. 分析世界主要海峡和半岛的地理位置。

4. 学生自主学习:让学生阅读教材,了解世界主要海峡和半岛的地理位置。

5. 课堂小结:总结本节课所学内容,强调海陆分布对地理环境的重要性。

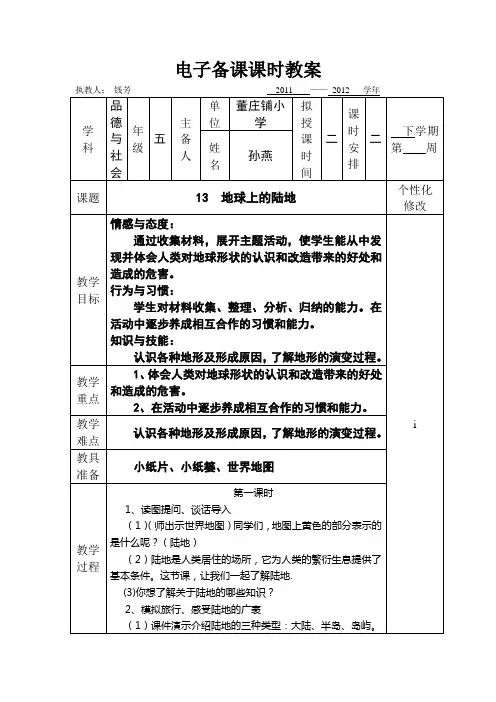

泰山版五年级《品德与社会》下册第十三课《地球上的陆地》教学设计一、学习目标1、情感与态度:通过收集资料,展开探究,了解陆地的划分,使学生从中发现并体会人类对地球形状的认识和改变带来的好处和造成的危害,从而树立“保护地球,爱我家园”的意识。

2、行为与习惯:引导学生对材料收集,整理,归纳,分析,在活动中逐步养成相互合作的习惯和能力。

3、知识与技能:会利用地球仪查找陆地上的大陆,半岛,岛屿。

认识各种地形及形成原因,了解地形的演变过程。

二、课前准备教师准备:收集资料并制作课件,地球仪。

学生准备:收集关于地球上陆地的相关资料。

三、教学重难点重点:了解陆地上的三大类划分,不同地形的特点及其演变过程。

难点:通过了解与学习,激发学生珍惜土地,树立“保护地球,爱我家园”的意识。

教学时间:二课时第一课时四、教学过程(一)谈话激趣,揭示课题1、谈话,质疑:同学们,我们祖祖辈辈都生活在地球上,但我们对球的了解少之甚少,你们想不想了解地球是怎样的一个星球哪?今天,老师就带着同学们一块去揭开地球它神秘的面纱。

下面我们一起看一段视频图片。

师:你看到什么,说一说。

生:美丽的地球上高低不平的陆地和蓝色的海洋。

师:地球就是由广阔的陆地和蔚蓝色的海洋两部分组成。

今天这节课老师和同学们一起先学习地球上的陆地。

出示课件,揭示课题,并板书课题《地球上的陆地》。

(二)看一看,走一走,感知陆地的广袤谈话:课前,老师让同学们对我们赖以生存的陆地作了初步的预习和了解。

下面,就请同学们以小组为单位,根据课前的预习,借助地球仪,仔细观察地球上的陆地,和同学互相说一说你有哪些发现。

师:地球上有哪几大洲?生:亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲、大洋洲、南极洲师:地球上的陆地分为几大陆?生:大陆、半岛、岛屿三类师:谁能说一说地球表面的陆地分布情况?生:地球表面的陆地分布是不均匀的,地球上的陆地主要分布在北半球,北半球的陆地面积占其总面积的39%,而南半球的陆地面积仅占其总面积的19%。

地理课教案:探究地球上的陆地与大陆漂移一、引言在我们的地球上,有着各种各样令人惊叹的自然奇观和地貌特征。

而这些特征中最引人注目的莫过于陆地,它们不仅承载着人类的生活,还带给我们无尽的探索乐趣。

而令人更为惊讶的是,在地质演变的长河中,这些陆地还经历了大陆漂移。

本节课将带领同学们一起探究地球上的陆地与大陆漂移现象。

二、陆地与大陆漂移概述1. 什么是陆地?- 介绍陆地定义:指相对较高且干燥的区域,通常由岩石、泥土和植被组成。

- 世界上最大的陆地包括亚洲、非洲、北美洲等。

2. 大陆漂移是什么?- 简要解释大陆漂移:指大片大片的板块在地壳运动过程中互相碰撞或分离,导致原本连接在一起的大块岩石分离开来并以不同速度移动的现象。

- 大陆漂移理论由阿尔弗雷德·魏格纳于20世纪初提出。

三、大陆漂移的证据1. 造山带- 解释造山带:是指两块地壳板块碰撞产生的山脉和地震活动区域。

- 举例欧亚板块与印度板块的碰撞导致喜马拉雅山脉的形成。

2. 地质遗迹- 解释地质遗迹:指原本连接在一起的岩层,由于大陆漂移而分隔开来,形成了不同地区特有的岩层、矿物质和化石等。

3. 动植物分布- 展示相似动植物分布:比较南美洲西岸的动植物与非洲东岸,发现它们具有相似性,这也可以作为大陆漂移的证据之一。

四、大陆漂移理论解释1. 魏格纳提出的假设- 简要介绍魏格纳提出的“平衡态原理”以及“拖曳力”的概念。

- 解释为何他的理论在当时受到了争议和质疑。

2. 板块构造理论- 解释板块构造理论:指地球表面上的岩石地壳分为众多巨大的板块,这些板块在流体圆柱上自由运动。

- 介绍现代地质学家对大陆漂移的解释。

五、大陆漂移对地球的影响1. 形成新的山脉和火山- 举例洛基山脉和安第斯山脉的形成及其与大陆漂移之间的关联。

2. 地震和火山活动- 解释板块边界是产生地震和火山活动的主要区域,因为板块在碰撞或分离时会引起能量积累并释放。

3. 海洋开裂与海底扩张- 解释海洋开裂现象:两个板块远离,导致岩浆从地幔冒出,并形成新的海底地壳。

2、地球上的陆地教学目的:1、知道地球上的七大洲及其分布和位置,知道地球的经线、纬线、东西半球、南北半球和赤道2、知道地球上多种多样的地形地貌及其基本征,了解地球丰富的自然资源,感受地球的神奇和美丽。

3、感受不同地域人们的生活和生活方式。

教时:2课时第一课时【教学过程】一、创设情景,激发兴趣,导入新课;二、学习探究,构建新知识。

·七大洲·四大洋·活动·归纳小结·思考教学困难及媒体设计:困难:1、有些教学内容距其生活较远,学生理解起来吃力;2、一些地理名词及位置分布理解、背诵困难。

媒体设计:1、大洲、大洋的风光片,在欣赏大洲大洋的优美景色的同时,拉近教学内容与学生的距离,让学生体会到地理知识就在我身边;2、利用多媒体Flash交互式动画游戏,让学生在游戏中认识七大洲四大洋的名称及分布,理解大陆、半岛、岛屿、大洋、大洲、海、海峡的概念。

课程实施:一、创设情景,激发兴趣,导入新课(播放一段优美的大洲和大洋的风光片,――“草原、大地、海洋1、海洋2、海洋3、自然风光1、自然风光2、自然风光3、自然风光4”,请学生欣赏。

)上一节课我们了解地球的概貌,今天就让我们走近它,进一步观察它、熟悉它,更好地认识它-我们人类共同的家园!二、利用学习提纲和自制课件,以探究为主要学习方式,构建新知识提问:同学们,你能在图上分辨出这些地理事物吗?再放一遍录像,利用暂停键由学生判断哪些是大陆、半岛、岛屿、大洋、大洲、海、海峡。

提问:你能概括一下它们的概念吗?我们先来学习与大洲有关的知识。

同学们手中有一个学具袋,里面有一份学习提纲,请根据提纲内容进行自学。

5分钟后抢答有关问题。

(一)七大洲1、名称及轮廓第一步:(学习提纲第一题)回答一组抢答题:⑴、说出地球上七大洲的名称?然后展示“七大洲地理位置”⑵、亚洲是哪个洲的简称?⑶、“阳光灼热的大陆”指哪个洲?⑷、大洋洲怎样得名?第二步:利用多媒体教学软件,练习识、认大洲的轮廓,展开你的想象,描述一下七大洲的轮廓特征;第三步:教师用空白的七大洲轮廓图和多媒体素材让学生来抢答。

地理教案:地球上的陆地和水域特征地球上的陆地和水域特征一、介绍地球上的陆地特征1.1 大陆分布及特点地球上的陆地主要分布在北半球,其中以亚洲为最大的大陆。

大部分大陆集中在北半球是因为南半球主要由水域覆盖,例如南极洲几乎全部是冰盖。

除了亚洲外,还有非洲、欧洲、北美洲和南美洲等其他大陆。

每个大陆都具有独特的形状和地形特征。

亚洲是最大的大陆,在东西方向上延伸较长,同时拥有高山脉和广阔的平原;非洲则以撒哈拉沙漠为特色,并且拥有较多的高原;欧洲则以复杂的岛屿群体和广袤而肥沃的平原著称;北美洲与南美洲则拥有壮丽的山脉和广袤的森林。

1.2 地壳板块运动与地质构造地壳板块运动是造成地球表面变化的重要原因之一。

根据板块运动理论,地理学家将全球划分为数个巨大板块,这些板块在地球表面上相互移动。

板块碰撞产生了山脉和火山,而板块分离则形成了海洋。

例如,欧亚板块与印度洋板块的碰撞产生了喜马拉雅山脉,因此该地区拥有世界最高峰珠穆朗玛峰;太平洋板块与北美洲及南美洲板块的交界处形成了环绕太平洋的环太平洋火山带。

1.3 气候与植被分布菊花秀丽的大陆自然景观是多样化气候对植被分布的影响。

由于纬度和海拔高度产生的差异,地球不同地区具有各种气候类型。

亚热带、热带、温带和寒带是人们常说到的四大气候带。

在这些气候带中,植被种类也有所不同。

例如,热带气候常见的有热带雨林和热带草原,温带则主要包含森林和草原。

二、介绍地球上的水域特征2.1 海洋与海洋生态系统地球上最大的水域是海洋,它们占据了地球表面的绝大部分。

海洋是世界上最大的生态系统之一,包含许多不同种类的生物。

例如,珊瑚礁和底栖动物是海洋生态系统中常见的成员。

此外,海洋还对全球气候有深远影响。

它们吸收和储存了大量的热量,并通过海流和风带来调节气候变化。

2.2 湖泊与河流除了海洋外,地球上还有许多湖泊、河流和水库等淡水水域。

这些水域对于人类以及其他生物来说都具有重要意义。

湖泊是被陆地包围并保持相对静止的淡水体系。

粤教版品德与社会六上《2 地球上的陆地》说课稿一. 教材分析《2 地球上的陆地》是粤教版品德与社会六上册的一篇课文。

这篇课文主要介绍了地球上的陆地分布、形成以及人类活动对陆地的影响。

课文内容丰富,图片生动,通过学习,学生可以对地球上的陆地有更全面的了解,培养学生的环保意识和珍惜资源的观念。

二. 学情分析六年级的学生已经具备了一定的地理知识,对地球有一定的认识。

但在具体的陆地形成、分布以及人类活动对陆地的破坏等方面,还需要进一步的学习。

此外,学生对环保意识的认识还不够深刻,需要在教学中进行引导和教育。

三. 说教学目标1.知识与技能:了解地球上的陆地分布、形成以及人类活动对陆地的影响。

2.过程与方法:通过观察、分析、讨论等方式,培养学生的地理观察能力和思考能力。

3.情感态度与价值观:培养学生的环保意识,珍惜资源,保护地球上的陆地。

四. 说教学重难点1.重点:地球上的陆地分布、形成以及人类活动对陆地的影响。

2.难点:陆地形成的原因,人类活动对陆地的破坏及解决方案。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用观察、分析、讨论等教学方法,引导学生主动探究,提高学生的地理观察能力和思考能力。

2.教学手段:利用多媒体课件、地图、图片等教学资源,直观展示地球上的陆地分布、形成以及人类活动对陆地的影响。

六. 说教学过程1.导入:通过展示地球图片,引导学生观察地球上的陆地和海洋,激发学生的学习兴趣。

2.新课导入:介绍地球上的陆地分布,让学生了解陆地的基本情况。

3.陆地形成:讲解陆地形成的原因,引导学生了解陆地形成的自然过程。

4.人类活动对陆地的影响:分析人类活动对陆地的破坏,让学生认识到保护陆地的重要性。

5.案例分析:以实际案例为例,让学生了解人类活动对陆地的具体影响,引导学生思考解决方案。

6.讨论与交流:分组讨论,让学生分享自己的观点和解决方案,培养学生的团队协作能力。

7.总结与反思:总结本节课的主要内容,引导学生反思自己在日常生活中的环保行为。

高中地理课堂教案地球上的陆地与海洋地理课堂教案一、教学目标:1. 了解地球上陆地与海洋的基本概念和特征。

2. 掌握陆地和海洋在地球表面的分布情况。

3. 了解陆地和海洋的相互关系及其对人类生活的影响。

二、教学重点与难点:1. 掌握陆地和海洋的定义和特征。

2. 弄清陆地和海洋在地球表面的分布情况。

3. 理解陆地和海洋的相互关系及其对人类生活的重要性。

三、教学内容与过程:1. 导入(5分钟)讲师可通过展示一幅世界地图的图片,引起学生的兴趣,并利用问题引导学生思考:"地球上有哪些地方是陆地?哪些是海洋?"。

2. 地球上的陆地(15分钟)2.1 定义和特征:地球上的陆地是指被大片水域所包围的地表,其具有较大的海拔高度和不同的地形特征。

陆地主要分为大陆和岛屿两个主要类别。

2.2 陆地的分布:指导学生观察世界地图,辨认出各大洲和岛屿,并简要介绍各大洲的特点和主要国家。

2.3 陆地的重要性:讲解陆地的重要性,包括提供人类居住和发展的空间,提供自然资源,促进经济发展等。

3. 地球上的海洋(15分钟)3.1 定义和特征:地球上的海洋是指地球表面的大片水域,其具有较低的海拔高度和较广阔的面积。

海洋占地球表面的约71%。

3.2 海洋的分布:指导学生观察世界地图,辨认出各大洋和海洋,并简要介绍各大洋的特点和主要海洋。

3.3 海洋的重要性:讲解海洋的重要性,包括调节气候、提供食物资源、运输贸易等。

4. 陆地和海洋的相互关系(15分钟)4.1 相互依存关系:介绍陆地和海洋之间相互依存的关系,例如陆地在海洋的保护下不易受到侵蚀,而海洋的气候受到陆地的影响等。

4.2 人类活动影响:讲解人类活动对陆地和海洋的影响,包括环境污染、过度捕捞等。

5. 拓展知识(10分钟)引导学生思考并讨论以下问题:- 陆地和海洋的分界线是什么?- 地球表面最大的陆地是哪个?最大的海洋是哪个?- 陆地和海洋在不同季节和不同地区的分布情况有何变化?6. 总结与评价(5分钟)结合学生的讨论和教学内容,总结本节课所学的知识点,并对学生的表现进行评价和鼓励。

《 2 地球上的陆地》教课设计教课目的:1、知道地球上的七大洲及其散布和地点,知道地球的经线、纬线、东西半球、南北半球和赤道。

2、知道地球上多种多样的地形地貌及其基本特点,认识地球丰富的自然资源,感觉地球的奇特和漂亮。

3、感觉不一样地区人们的生活习惯和生活方式。

教课重点:认识地球上的陆地,主假如七大洲。

清楚地球上的陆地资源教课难点:魏格纳的“大陆漂移说”。

教课准备:课件,地球仪。

教课时间: 3 课时。

教课过程:第一课时学生课前准备:地球仪,认识有关地球知识。

一、复习旧知,导入新知。

1、认识地球表面。

( 课件显示陆地和海洋,并能显示四大洋和七大洲) ;2、麦哲伦的“地圆说”。

(课件显示全球航行线路);3、揭露课题:地球上的陆地。

二、初步认识有关地球知识。

1、分组察看地球仪,你看到了什么或有什么发现?(课件显示地球仪)2、依据学生的发现随机浸透有关地球知识:( 1)七大洲(课件显示其散布及地点并能链接有关知识,如第9 页的小资料)世界上湖泊最多的洲:世界上海岸线最波折的洲:世界上边积最大的洲:以高原地形为主的洲:岛屿最多的洲:( 2)经线:在地球仪上,连结南、北两极的线叫做经线,又称子午线。

0 o经线叫本初子午线。

纬线:在地球仪上,与赤道平行的线,也就是与经线垂直的线称作纬线。

0o纬线叫赤道。

(第 10 页小资料认识赤道)(3)东西半球:习惯上依据西经 20o和东经 160o的经线圈的地球分为东、西半球。

(课件显示)(4)南北半球:赤道把地球分为南北半球。

(课件显示)3、你还知道对于地球的哪些知识呢?(让学生介绍)三、认识有关人类研究地球的故事。

(课件介绍)1、 1911 年人类第一次踏足南极。

2、我国的科学观察队在南极先后成立长城站和中山站。

3、你还知道人类的哪些探险故事?从这些故事中你获取了什么启迪?第二课时学生课前准备:地图,采集地球不一样的地形地貌的图片。

一、观看地球上的陆地各具特点的自然景观。

备课时间:2014年9月2日2 地球上的陆地教学目标:1.知道地球上的七大洲及其分布和位置,知道地球的经线、纬线、东西半球、南北半球和赤道。

2.知道地球上多种多样的地形地貌及其基本特征,了解地球丰富的自然资源,感受地球的神奇和美丽。

3.感受不同地域人们的生活习惯和生活方式。

教学重点:知道地球上多种多样的地形地貌及其基本特征,了解地球丰富的自然资源,感受地球的神奇和美丽。

教学难点:激发学生对勇于探索的人类的敬意和热爱地球的情感,建立保护地球的观念。

教学准备:教师准备:一个地球仪。

学生准备:搜集一些反映地球面貌多姿多彩的风景图片或照片,准备地球仪。

课时安排:3课时第一课时教学目标:1.通过地球仪让学生直观地感受到地球的形状。

2.知道地球上的七大洲及其分布和位置,知道地球的经线、纬线、东西半球、南北半球和赤道等相关知识。

3.通过“故事园”让学生了解人类对地球的探索从来没有停止过,由此感受到人们在探险过程中所付出的巨大努力,培养学生勇于探索的科学态度。

4.了解南极的地形地貌、气候等相关知识,感受人们征服南极所付出的巨大努力和决心。

教学重点:知道地球上的七大洲及其分布和位置,知道地球的经线、纬线、东西半球、南北半球和赤道等相关知识。

教学难点:感受人们在探险过程中所付出的巨大努力,培养学生勇于探索的科学态度。

教学准备:教师准备:一个地球仪。

学生准备:搜集相关的南极探险故事,准备地球仪。

教学过程:一、走近地球1.师朗诵《我们住在同一个星球》,问:你对我们的星球有什么了解?学生交流。

2.出示地球仪,介绍地球。

地球是椭圆形的球体,东西略宽,南北略扁。

你了解人们是如何知道地球是球体吗?3.地球的影子投射到月亮上,显出弧形的轮廓;帆船从海平线出现时总是先露出桅杆和船帆。

聪明的人们由此推断,地球是个球体。

你敬佩他们吗?二、走进地球1.介绍七大洲。

地球上为海洋所环抱的陆地共有七块,它们是我们人类生活的地方,人们称之为七大洲,它们分别是亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲、大洋洲和南极洲。

泰山版小学五年级品德与社会(下册)《13.地球上的陆地》教案曹县常乐集镇中心小学施保安【教学目标】1.情感目标:通过收集材料,展开主题活动,使学生能从中发现并体会人类对地球形状的认识和改造带来的好处和造成的危害。

2.能力目标:学生对材料收集、整理、分析、归纳的能力。

在活动中逐步养成相互合作的习惯和能力。

3.认知目标:认识各种地形及形成原因,了解地形的演变过程。

【教学重点】1.通过收集材料,展开主题活动,使学生能从中发现并体会人类对地球形状的认识和改造带来的好处和造成的危害。

2.认识各种地形及形成原因,了解地形的演变过程。

【教学难点】学生对材料收集、整理、分析、归纳的能力。

在活动中逐步养成相互合作的习惯和能力。

【教学准备】收集有关地球的材料【教学过程】一、导入新课1.出示图片:太空中的地球。

提问:谁能向大家介绍一下自己在图片中看到了什么?2.在地球表面,有的地方是陆地,有的地方是海洋,今天我们就来共同认识地球表面的陆地和海洋。

3.板书课题:海洋和陆地二、通过活动认识海陆分布1.提出问题:刚才大家看到的太空中的地球,它的表面主要由哪些颜色构成?你知道这些颜色分别代表什么吗?(蓝色:海洋;黄色、绿色:陆地)2.测量和统计活动一:地球表面有的地方是海洋,有的地方是陆地,究竟谁的面积大呢?我们来做这样一个统计实验。

(1)分组活动:将充气地球模型抛起,然后用双手抓住,手指接触到地球仪的表面后不能移动,然后观察右手大拇指触摸到的地方是陆地还是海洋。

进行记录。

如果所触摸的地方既有陆地也有海洋,则此次实验不做统计。

每个小组抛球10次。

将每次统计的结果写到纸上。

看看10次抛球后,有多少次触摸到海洋,有多少次触摸到陆地。

小组汇报统计结果。

(2)分析实验数据,获得实验结果。

根据实验的结果判断出地球表面,海洋和陆地谁的面积更大一些?(3)推测地球表面海洋和陆地的比例。

根据实验的数据估算一下,地球表面陆地、海洋各自所占的比例是多少?3.测量和统计活动二:分组活动:将带方格的塑料纸蒙在地图上,利用数方格地方法测算地球上海陆分布比例。

泰山版五年级下册品社学科教案12.人类生存的家园——地球教学目标1、知道地球的形状和大小,了解各大洲和大洋的地理位置;地球的内部构造;认识地球是人类唯一的家园。

2、认识到地球是人类惟一的家园,懂得要保护好地球。

教学重点、难点知道地球的形状和大小,了解各大洲和大洋的地理位置;过程与方法:能够收集有关地球的资料并提出自己感兴趣的问题,有自主探究地球奥秘的愿望。

教学准备收集有关地球的资料并提出自己感兴趣的问题。

教学过程一、导入1、今天,老师给大家带来了一个谜语,想猜吗?2、课件出示谜面:形状圆圆像太阳,自己不能发光亮,青山绿水花儿美,它是生命的故乡。

(地球)3、说起地球,老师心中就会涌起无限温热的感情。

虽然在茫茫宇宙中,地球只能算得上沧海一粟,但她却是我们最可爱、最美丽的家园,美丽的地球是我们人类的母亲,是生命的摇篮。

出示图片1.2让生看图,师解说地球是太阳系八大行星之一,作为地球的女儿,我们对这颗养育我们的行星又有多少了解呢?让我们走进地球,了解人类共有的家园----地球。

揭示课题:人类生存的家园——地球。

二讲授新课(一)地球外貌1、(课件)3.4宇航员在太空拍摄的地球照片或其他反映地球实景的照片,学生观看后说说看到了什么,想到了什么?(地球是圆的、太漂亮了、很美、蓝色的)2、出示地球仪,“分组观察地球仪,说说地球的外形特点?”。

出示课件51》.地球是什么形状?2》.地球是什么颜色?3》地球上有什麽?A、地球是个大圆球-赤道略鼓、两极稍扁不规则的球体(板书)B、蓝色C有高山、海洋、平原、河流、丘陵、盆地等等。

3、了解人类认识地球的形状的方法师:在科学迅猛发展的今天,人类已经飞出地球,并通过卫星拍摄到的照片,证实了地球是个球体,而且是个赤道略鼓、两极稍扁的椭圆球体。

可是在以前,在很长的时间内人们并不了解我们脚下的颗星球,"天圆地方"的说法曾经一度很流行。

这是为什么呢?出示图片9(当时的科技不发达,人们看不到地球这样的照片,得不出地球整体的样子的印象)问:谁先发现地球是圆的呢?(出示图片10)后来人们是怎样发现地球是个球体呢?请同学读书56页的方框内的内容,从内容中你知道了什么?(葡萄牙航海家麦哲伦环球航行;1519年9月20日,一支由5条海船、234人组成的远航队从西班牙圣卡罗出发了。

《地球上的陆地》参考教案

教学目标

知识与能力:

简单了解陆地的划分,简单认识地球上的地形的五种基本形

态,初步了解地震、火山爆发等自然地壳运动以及人为的地形变化,初步认识我国的地貌特征。

过程与方法:

能够收集有关不同地形的资料并提出自己感兴趣的问题,有自主探究、愿望。

情感态度价值观:

初步认识我国地貌,养成珍惜资源的好习惯。

教学重点、难点

认识地球上的地形的五种基本形态,初步了解地震、火山爆发等自然地壳运动以及人为的地形变化。

教学准备

收集有关地形的资料并提出自己感兴趣的问题。

教学过程

第一课时

一、读图提问,谈话导入

1.出示世界地图,同学们,地图上黄色的部分表示的是什

么呢?(陆地)

2.陆地是人类居住的场所,它为人类的繁衍生息提供了基本条件。

今天就让我们一起了解陆地。

3.你想了解关于陆地的哪些知识?

二、模拟旅行,感受陆地的广袤

1.课件演示介绍陆地的三种类型:大陆、半岛、岛屿。

2.学生看地球仪,列举半岛及岛屿的名称。

3.分小组设计环球航行的路线。

4.通过这次模拟航行,你有什么体会?

三、图片展示,了解地球形态

1、投影出示山地、。

高原、丘陵、盆地、平原的图片,分别介绍五种地形。

2、引导学生看教材,说说你知道了什么?

3、小结:正是由于地球表面的不同形态,才使我们的家园变得千姿百态。

第二课时

一、快乐问答,温习旧知

讲授这一节课之前,应该安排学生做好充分地课前准备。

模拟航行,应引导学生在看图的

基础上展开。

1.学生以抽签的形势回答下列问题:

最高的山峰,最高的高原,最大的高原,最大的平原,最大的盆地,最长的河流,最大的沙漠,最大最深的峡谷,最大的岛屿。

2.小结:地球的形态始终处于不断变化的过程中,据科学家考证,被誉为世界屋脊的珠穆朗玛峰在若干万年前还是一片汪洋大海。

二、交流汇报,了解演变过程

1.投影几组图片:

火山爆发、河水长期冲刷,风携带沙子。

学生观察并说说:你从图片上看到了什么?你认为地形的演变主要是什么原因?

2.地形地貌的形成与变化是地壳运动的结果,但是,如果人类活动违背了自然规律,也会造成严重的后果。

3.看到这些情景你想说些什么?

板书设计

地球上的陆地

地表形态地形的演变

教学反思

讲授这一节课之前,应该安排学生做好充分地课前准备。

模拟航行,应引导学生在看图的基础上展开。

让学生了解地球的形态主要是内部运动和外部因素共同造成的。

其中人类的活动对地球表面形态的形成也具有一定的影响。