《虽有佳肴》《大道之行》对比阅读(教师版2019最完整的汇编)20190519

- 格式:doc

- 大小:57.50 KB

- 文档页数:5

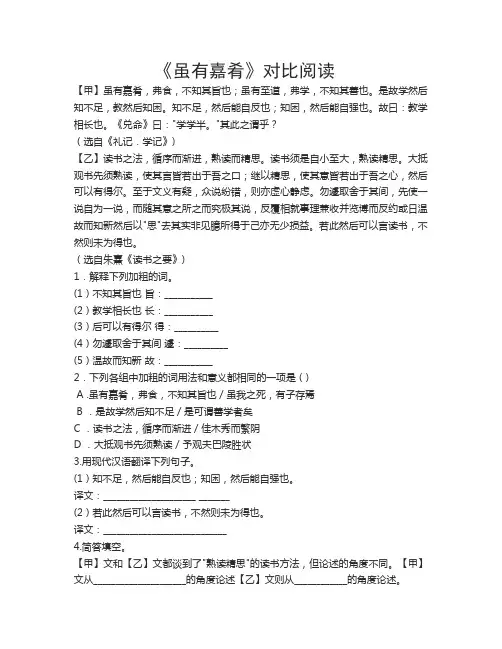

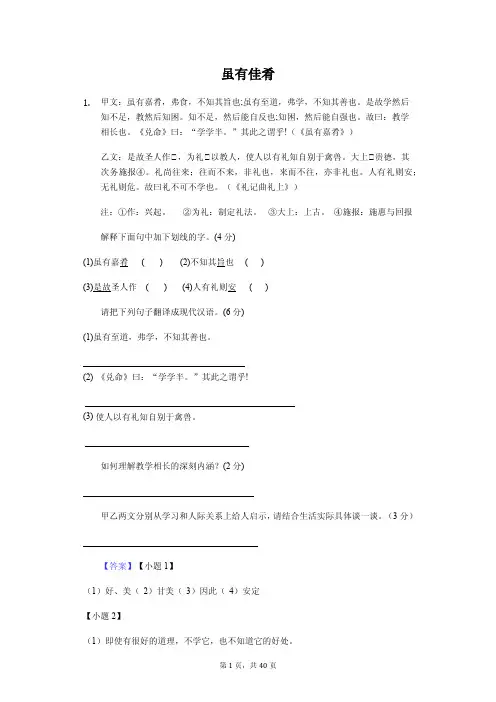

《虽有嘉肴》对比阅读【甲】虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。

是故学然后知不足,教然后知困。

知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

故曰:教学相长也。

《兑命》曰:"学学半。

"其此之谓乎?(选自《礼记.学记》)【乙】读书之法,循序而渐进,熟读而精思。

读书须是自小至大,熟读精思。

大抵观书先须熟读,使其言皆若出于吾之口;继以精思,使其意皆若出于吾之心,然后可以有得尔。

至于文义有疑,众说纷错,则亦虚心静虑。

勿遽取舍于其间,先使一说自为一说,而随其意之所之而究极其说,反覆相就事理兼收并览博而反约或日温故而知新然后以"思"去其实非见臆所得于己亦无少损益。

若此然后可以言读书,不然则未为得也。

(选自朱熹《读书之要》)1.解释下列加粗的词。

(1)不知其旨也旨:___________(2)教学相长也长:___________(3)后可以有得尔得:__________(4)勿遽取舍于其间遽:__________(5)温故而知新故:___________2.下列各组中加粗的词用法和意义都相同的一项是()A .虽有嘉肴,弗食,不知其旨也/虽我之死,有子存焉B .是故学然后知不足/是可谓善学者矣C .读书之法,循序而渐进/佳木秀而繁阴D .大抵观书先须熟读/予观夫巴陵胜状3.用现代汉语翻译下列句子。

(1)知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

译文:_____________________ _______(2)若此然后可以言读书,不然则未为得也。

译文:____________________________4.简答填空。

【甲】文和【乙】文都谈到了"熟读精思"的读书方法,但论述的角度不同。

【甲】文从_____________________的角度论述【乙】文则从____________的角度论述。

5.【甲】文中说:"教学相长。

"你如何理解?结合自身实际谈一谈。

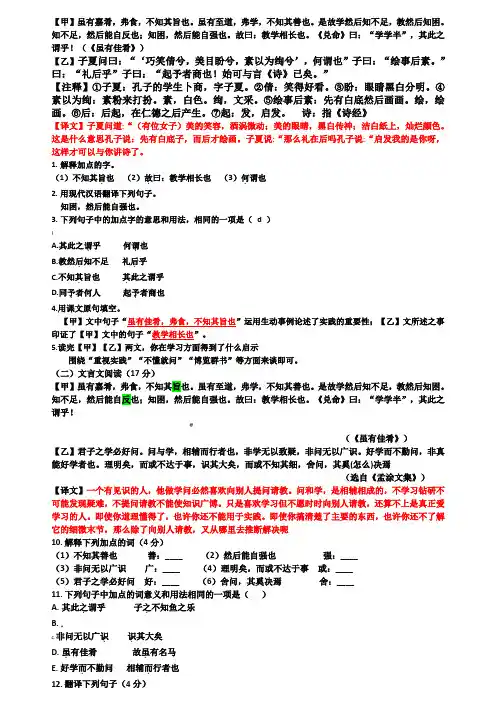

【甲】虽有嘉肴,弗食,不知其旨也。

虽有至道,弗学,不知其善也。

是故学然后知不足,教然后知困。

知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

故曰:教学相长也。

《兑命》曰:“学学半”,其此之谓乎!(《虽有佳肴》)【乙】子夏问曰:“‘巧笑倩兮,美目盼兮,素以为绚兮’,何谓也”子曰:“绘事后素。

”曰:“礼后乎”子曰:“起予者商也!始可与言《诗》已矣。

”【注释】①子夏:孔子的学生卜商,字子夏。

②倩:笑得好看。

③盼:眼睛黑白分明。

④素以为绚:素粉来打扮。

素,白色。

绚,文采。

⑤绘事后素:先有白底然后画画。

绘,绘画。

⑥后:后起,在仁德之后产生。

⑦起:发,启发。

诗:指《诗经》【译文】子夏问道:“(有位女子)美的笑容,酒涡微动;美的眼晴,黑白传神;洁白纸上,灿烂颜色。

这是什么意思孔子说:先有白底子,而后才绘画。

子夏说:“那么礼在后吗孔子说:“启发我的是你呀,这样才可以与你讲诗了。

1.解释加点的字。

(1)不知其旨.也(2)故.曰:教学相长也(3)何.谓也2.用现代汉语翻译下列句子。

知困,然后能自强也。

3.下列句子中的加点字的意思和用法,相同的一项是( d )]A.其此之谓.乎何谓.也B.教然后.知不足礼后.乎C.不知其.旨也其.此之谓乎D.同予.者何人起予.者商也4.用课文原句填空。

【甲】文中句子“虽有佳肴,弗食,不知其旨也”运用生动事例论述了实践的重要性;【乙】文所述之事印证了【甲】文中的句子“教学相长也”。

5.读完【甲】【乙】两文,你在学习方面得到了什么启示围绕“重视实践”“不懂就问”“博览群书”等方面来谈即可。

(二)文言文阅读(17分)【甲】虽有嘉肴,弗食,不知其旨也。

虽有至道,弗学,不知其善也。

是故学然后知不足,教然后知困。

知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

故曰:教学相长也。

《兑命》曰:“学学半”,其此之谓乎!@(《虽有佳肴》)【乙】君子之学必好问。

问与学,相辅而行者也,非学无以致疑,非问无以广识。

好学而不勤问,非真能好学者也。

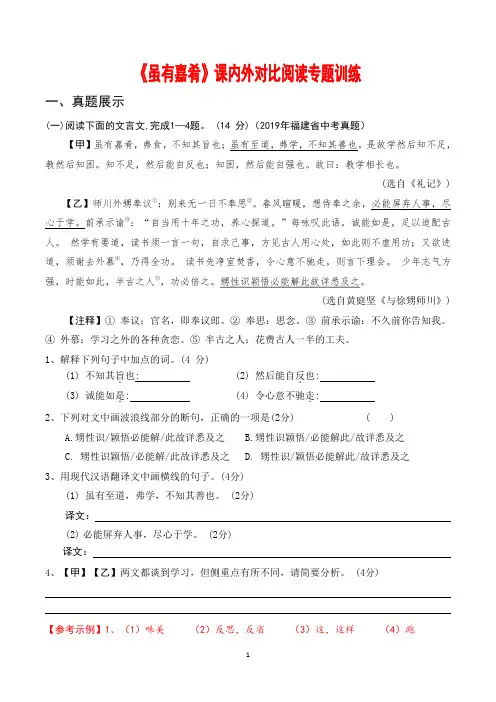

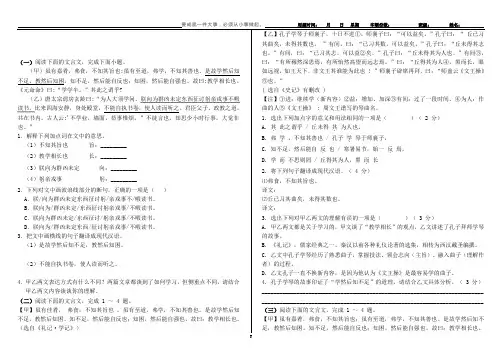

《虽有嘉肴》课内外对比阅读专题训练一、真题展示(一)阅读下面的文言文,完成1—4题。

(14 分)(2019年福建省中考真题)【甲】虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。

是故学然后知不足,教然后知困。

知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

故曰:教学相长也。

(选自《礼记》)【乙】师川外甥奉议①:别来无一日不奉思②。

春风暄暖,想侍奉之余,必能屏弃人事,尽心于学。

前承示谕③:“自当用十年之功,养心探道。

”每咏叹此语,诚能如是,足以追配古人。

然学有要道,读书须一言一句,自求己事,方见古人用心处,如此则不虚用功;又欲进道,须谢去外慕④,乃得全功。

读书先净室焚香,令心意不驰走,则言下理会。

少年志气方强,时能如此,半古之人⑤,功必倍之。

甥性识颖悟必能解此故详悉及之。

(选自黄庭坚《与徐甥师川》)【注释】① 奉议;官名,即奉议郎。

② 奉思:思念。

③ 前承示谕:不久前你告知我。

④ 外慕:学习之外的各种贪恋。

⑤ 半古之人:花费古人一半的工夫。

1、解释下列句子中加点的词。

(4 分)(1) 不知其旨.也: (2) 然后能自反.也:(3) 诚能如是.: (4) 令心意不驰走.:2、下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(2分) ( )A.甥性识/颖悟必能解/此故详悉及之B.甥性识颖悟/必能解此/故详悉及之C. 甥性识颖悟/必能解/此故详悉及之D. 甥性识/颖悟必能解此/故详悉及之3、用现代汉语翻译文中画横线的句子。

(4分)(1) 虽有至道,弗学,不知其善也。

(2分)译文:(2)必能屏弃人事,尽心于学。

(2分)译文:4、【甲】【乙】两文都谈到学习,但侧重点有所不同,请简要分析。

(4分)【参考示例】1、(1)味美(2)反思,反省(3)这,这样(4)跑2、 B3、(1)虽然有最好的道理,不学习,就不知道它的好处。

(2)(你)一定能抛开人世间的俗事,把全部心思都用在学习上。

4、①甲文侧重论述学和教是相互促进的;②乙文强调学习要独立思考,要专心致志。

【甲】虽有嘉肴,弗食【乙】大道之行也阅读答案-2022年中考题(最新版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如唐诗宋词、古文名句、古诗试题、古人列传、作文大全、小说阅读、散文阅读、励志名言、好词好句、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as Tang poems and Song poems, ancient famous sentences, ancient poetry test questions, ancient biographies, composition books, novel reading, prose reading, inspirational quotes, good words and goodsentences, other sample essays, etc. Learn about the different formats and writing styles of sample essays, so stay tuned!【甲】虽有嘉肴,弗食【乙】大道之行也阅读答案-2022年中考题【甲】虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。

《礼记》二则《虽有嘉肴》《大道之行也》课文原文及翻译-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1《礼记》二则《虽有嘉肴》《大道之行也》课文原文及翻译虽有嘉肴一、课文翻译①虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。

虽然有美味的肉食,不去品尝,就不知道其味道的甘美;虽然有最好的道理,不去学习,就不知道它的好处。

②是故学然后知不足,教然后知困。

所以,学习之后才知道自己的不足,教人之后才知道自己有不懂的地方。

③知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

知道了自己的不足,然后就能自我反思;知道了自己困惑的地方,然后才能勉励自己。

④故曰:教学相长也。

所以说,“教”和“学”是相互促进的。

⑤《兑命》曰:“学学半。

”其此之谓乎《尚书·兑命》说:“教别人,占自己学习的一半”,这话说的就是这个道理吧!?大道之行也①大道之行也,天下为公。

在大道施行的时候,天下是人们所共有的。

②选贤与能,讲信修睦。

选拔推举品德高尚、有才干的人,讲求诚信,培养和睦气氛。

③故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。

因此人们不单敬爱、奉养自己的父母,不单疼爱、抚育自己的子女,要使老年人能终其天年,中年人能为社会效力,幼童能顺利地成长,使老而无妻的人、老而无夫的人、幼年丧父的孩子、老而无子的人、残疾而不能做事的人都能得到供养。

男子要有职业,女子要及时婚配。

④货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。

人们憎恶那种在共同劳动中不肯尽力的行为,总要不为私利而劳动。

⑤是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。

这样一来,就不会有人搞阴谋,不会有人盗窃财物和兴兵作乱,家家户户都不用关大门了。

⑥是谓大同。

这就叫做“大同”社会。

《虽有佳肴》对比阅读虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。

是故学然后知不足,教然后知困。

知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

故曰:“教学相长也”。

《兑命》曰:“学学半。

”其此之谓乎?【一】顷岁孙莘老识欧阳文忠公,尝乘间以文字问之。

云:“无它术,惟勤读书而多为之,自工;世人患作文字少,又懒读书,每一篇出,即求过人,如此少有至者。

疵病不必待人指擿,多作自能见之。

”此公以其尝试者告人,故尤有味。

(选自苏轼《东坡志林》)1、解释下列句中加点的词。

(1)世人患作文字..少:(2)故尤有味.:2、将下列句子翻译成现代汉语。

(1)无它术,惟勤读书而多为之,自工。

(2)疵病不必待人指擿,多作自能见之。

3、欧阳修认为写好文章的途径是什么?(用原文回答)参考答案:1.文章意味,指道理2.(这)没有其他技巧,只有勤奋读书并多动笔写文章,自然就会好。

(写作的)毛病不必等着别人指出来,(只要)写作文章多了自己就能发现它3.惟勤读书而多为之参考译文:近年孙莘老结识了欧阳修,曾经找机会就写文章的事请教他。

欧阳修说:“(这)没有其他方法,只有勤奋读书并多动笔写文章,自然就会写好。

现在的人弊病(在于)写作文章少,又懒于读书,每一篇文章写出来,就想要超过别人,像这样很少有达到目的的。

(写作的)毛病不必等着别人指出,(只要)写作文章多了自己就能发现它。

”这是(欧阳修)先生用自己的写作实践告诉别人的,因此特别有道理。

【二】读书如销铜,聚铜入炉,大鞴(bèi)扇之,不销不止,极用费力。

作文如铸器,铜既销矣,随模铸器,一冶即成。

只要识模,全不费力。

所谓劳于读书,逸于作文也。

1、解释下列句中加点的词。

(1)读书如销.铜:(2)随.模铸器:(3)逸.于作文也:2、将下面这个句子翻译成现代汉语。

所谓劳于读书,逸于作文也。

3、本文阐述了读书和写作什么样的关系?说明了一个什么道理?4、古人论述“读书和写作的关系”的语句还有很多,请你写出你最欣赏的一句。

3 . (1) 译文:因此图谋之心闭塞而不会兴起,盗窃财物和作乱害人就不会发生。

(2) 招募能搬(木头)放置(到)北门的百姓赏给十金。

4 .取信于民 ( 表明不欺骗百姓 ) ;“讲信”5 .不同意。

示例 1 :因为太子当继承人不符合“天下为公,选贤与能”的特征;示例 2 :太子老师代罚不符合“修睦”(成员间建立良好关系)的特征。

(六)1 .( 1 )是。

(2 )幼而无父。

(3 )所以。

(4 )来。

2 .( 1 )使老年人能够善终,中年人能够发挥自己的才能,为社会效力,幼童能够顺利地成长。

( 2 )使人们的欲望决不会由于物资的原因而得不到满足,物资决不会因为人们的欲望而枯竭。

3 .大同社会的基本特征礼制产生的主要原因。

4 .避免天下混乱;确定名分;平衡人的欲望;使物资和欲望相互制约。

【参考译文】礼是在什么情况下产生的呢?回答说:人生本来就有欲望;如果想要什么而不能得到,就不能没有追求;如果一味追求而没有个标准限度,就不能不发生争夺;一发生争夺就会有祸乱,一有祸乱就会陷入困境。

古代的圣王厌恶那祸乱,所以制定了礼义来确定人们的名分,以此来调养人们的欲望、满足人们的要求,使人们的欲望决不会由于物资的原因而得不到满足,物资决不会因为人们的欲望而枯竭,使物资和欲望两者在互相制约中增长。

这就是礼的起源。

(七)1 . (1) 以……为亲。

(2) 面对。

2 . (1) 因此人们不只是敬爱自己的父母,不只是疼爱自己的子女。

(2) 我任用韩休,是为了国家,不是为了我自己啊。

3 .提示:围绕“善于纳谏,选贤与能,讲信修睦,天下为公”中的任意一点来谈即可。

【参考译文】【乙】唐玄宗任用韩休担任门下侍郎、同平章事。

韩休为人严峻刚直,不涉及名誉权势。

等到担任宰相后,所做所为很得当时民心。

唐玄宗有时在宫中宴饮欢乐或在苑中打猎游玩,偶尔玩得过度,就对左右的人说:“韩休知道不知道?”话刚说完,劝谏的文书就递上来了。

唐玄宗常常对着镜子默不作声,左右的人说:“韩休担任宰相以后,陛下的容貌和以前相比清瘦多了,为什么不罢免他。

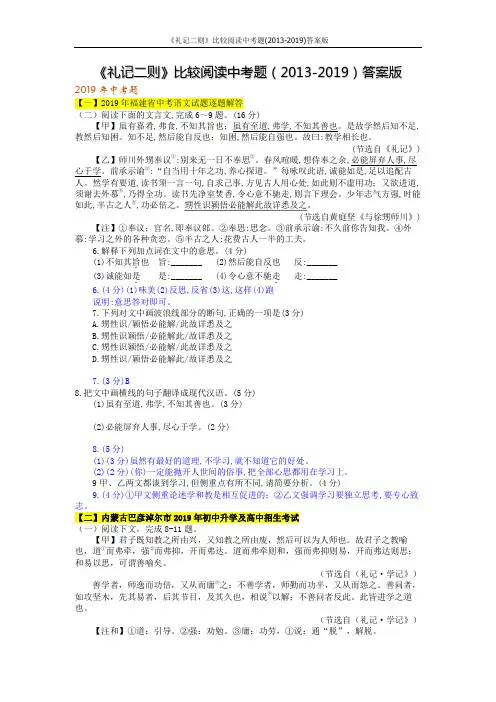

《礼记二则》比较阅读中考题(2013-2019)答案版2019年中考题【一】2019年福建省中考语文试题逐题解答(二)阅读下面的文言文,完成6~9题。

(16分)【甲】虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。

是故学然后知不足,教然后知困。

知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

故曰:教学相长也。

(节选自《礼记》) 【乙】师川外甥奉议①:别来无一日不奉思②。

春风暄暖,想侍奉之余,必能屏弃人事,尽心于学。

前承示谕③:“自当用十年之功,养心探道。

”每咏叹此语,诚能如是,足以追配古人。

然学有要道,读书须一言一句,自求己事,方见古人用心处,如此则不虛用功;又欲进道,须谢去外慕④,乃得全功。

读书先净室焚香,令心意不驰走,则言下理会。

少年志气方强,时能如此,半古之人⑤,功必倍之。

甥性识颍悟必能解此故详悉及之。

(节选自黄庭坚《与徐甥师川》) 【注】①奉议;官名,即奉议郎。

②奉思:思念。

③前承示谕:不久前你告知我。

④外慕:学习之外的各种贪恋。

⑤半古之人:花费古人一半的工夫。

6.解释下列加点词在文中的意思。

(4分)(1)不知其旨.也旨:_______ (2)然后能自反.也反:_______(3)诚能如是.是:_______ (4)令心意不驰走.走:_______6.(4分)(1)味美(2)反思,反省(3)这,这样(4)跑说明:意思答对即可。

7.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)A.甥性识/颖悟必能解/此故详悉及之B.甥性识颖悟/必能解此/故详悉及之C.甥性识颖悟/必能解/此故详悉及之D.甥性识/颖悟必能解此/故详悉及之7.(3分)B8.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(5分)(1)虽有至道,弗学,不知其善也。

(3分)(2)必能屏弃人事,尽心于学。

(2分)8.(5分)(1)(3分)虽然有最好的道理,不学习,就不知道它的好处。

(2)(2分)(你)一定能抛开人世间的俗事,把全部心思都用在学习上。

礼记二则对比阅读

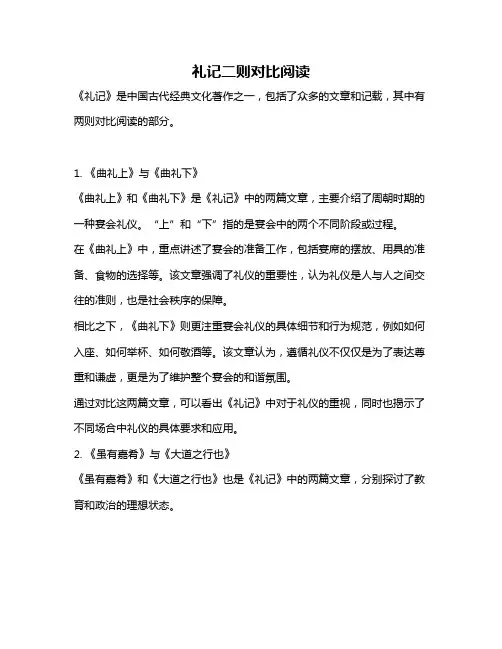

《礼记》是中国古代经典文化著作之一,包括了众多的文章和记载,其中有两则对比阅读的部分。

1. 《曲礼上》与《曲礼下》

《曲礼上》和《曲礼下》是《礼记》中的两篇文章,主要介绍了周朝时期的一种宴会礼仪。

“上”和“下”指的是宴会中的两个不同阶段或过程。

在《曲礼上》中,重点讲述了宴会的准备工作,包括宴席的摆放、用具的准备、食物的选择等。

该文章强调了礼仪的重要性,认为礼仪是人与人之间交往的准则,也是社会秩序的保障。

相比之下,《曲礼下》则更注重宴会礼仪的具体细节和行为规范,例如如何入座、如何举杯、如何敬酒等。

该文章认为,遵循礼仪不仅仅是为了表达尊重和谦虚,更是为了维护整个宴会的和谐氛围。

通过对比这两篇文章,可以看出《礼记》中对于礼仪的重视,同时也揭示了不同场合中礼仪的具体要求和应用。

2. 《虽有嘉肴》与《大道之行也》

《虽有嘉肴》和《大道之行也》也是《礼记》中的两篇文章,分别探讨了教育和政治的理想状态。

在《虽有嘉肴》中,作者通过比喻的方式强调了学习的重要性。

文章认为,只有通过不断的学习和自我反省,才能达到更高的境界。

同时,作者也指出,教学相长,教与学是相互促进的关系。

而《大道之行也》则更进一步地描绘了一个理想社会的蓝图。

作者认为,在这个理想社会中,大道得以实行,人们都能够按照自然和社会的规律来行事。

这个社会注重公正和平等,人们的才能和贡献都能够得到充分的发挥和认可。

通过对比这两篇文章,可以看出《礼记》对于教育和政治的关注和思考。

同时也可以看出,无论是教育还是政治,都需要遵循一定的原则和规范,才能达到理想的状态。

虽有嘉肴

课内部分

文学常识

《〈礼记〉二则》选自《礼记正义》。

《礼记》,战国至秦汉间儒家论著的汇编,相传是西汉经学家戴圣编纂的。

内容结构

层次句号层意

1 ①以“嘉肴”与“至道”做类比,指出学习的重要

性。

2 ②③④

层层推进,指出“学”和“教”的作用,得出“教学相长”的结论。

3 ⑤⑥通过引证,佐证中心论点。

中心思想

本文论述了教与学的关系问题,说明了“教学相长”的道理。

通假字

⒈《兑.命》曰(兑)同(说)(指殷商时的贤相傅说)

⒉学.学半(学)同(敩)(教导)

古今异义

⒈教然后知困.古义:(困惑);今义:困难,疲乏

⒉不知其旨.也古义:(味美);今义:目的,意义

⒊教学

..相长也古义:(教与学);今义:指教师把知识、技能传授给学生的过程,相当于古汉语中的“教”

⒋然后能自反.也古义:(反省,反思);今义:颠倒的,方向相背的

⒌然后能自强.也古义:(勉励);今义:勉强

词类活用

不知其善.也形容词作名词,(好处)

一词多义

⒈其①不知其.旨也(代词,指嘉肴) ②其.此之谓乎(表推测,大概,或许)

⒉学①学.学半( 同“敩”,教导 ) ②学学.半( 学习 )

解释词语

①虽.有嘉肴

..( 虽然 )( 好,美 )( 用鱼、肉做的菜 )

②弗食

..( 不 )( 吃 ) ③不知其旨.也( 味美 )。

《礼记》二则-虽有嘉肴、大道之行也--解词、译句、简答、默写、比较阅读……你想要的基本都有

虽有嘉肴

课内部分

文学常识

《〈礼记〉二则》选自《礼记正义》。

《礼记》,战国至秦汉间儒家论著的汇编,相传是西汉经学家戴圣编纂的。

内容结构

层次句号层意

1 ①以“嘉肴”与“至道”做类比,指出学习的重要

性。

2 ②③④

层层推进,指出“学”和“教”的作用,得出“教学相长”的结论。

3 ⑤⑥通过引证,佐证中心论点。

中心思想

本文论述了教与学的关系问题,说明了“教学相长”的道理。

通假字

⒈《兑.命》曰(兑)同(说)(指殷商时的贤相傅说)

⒉学.学半(学)同(敩)(教导)

古今异义

⒈教然后知困.古义:(困惑);今义:困难,疲乏

⒉不知其旨.也古义:(味美);今义:目的,意义

⒊教学

..相长也古义:(教与学);今义:指教师把知识、技能传授给学生的过程,相当于古汉语中的“教”

⒋然后能自反.也古义:(反省,反思);今义:颠倒的,方向相背的

⒌然后能自强.也古义:(勉励);今义:勉强

词类活用

不知其善.也形容词作名词,(好处)

一词多义

⒈其①不知其.旨也(代词,指嘉肴) ②其.此之谓乎(表推测,大概,或许)

⒉学①学.学半( 同“敩”,教导) ②学学.半( 学习 )

解释词语

①虽.有嘉肴

..( 虽然 )( 好,美 )( 用鱼、肉做的菜 )

②弗食

..( 不 )( 吃) ③不知其旨.也( 味美 )。

比较阅读6 虽有嘉肴阅读下面的文段,回答后面的问题。

虽有嘉肴虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。

是故学然后知不足,教然后知困。

知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

故曰:教学相长也。

《兑命》曰:“学学半。

”其此之谓乎?1、给下列加点的字注音。

嘉肴.()教学相长.()兑.命()学.学半()【答案】yáo zhǎng yuè xiào【解析】本题考查学生汉字注音的能力。

读好字音,首先应从汉字的音、形、义入手,读准字音,辨明字形,弄清字义。

其次要适当拓宽阅读面,多积累词语,尤其是多音字,在积累的同时,还要加强记忆。

2、解释下列加点的文言字词。

(1)虽.有嘉肴()(2)虽有至道..()(3)然后能自反..也()(4)是故..学然后知不足()(5)教学相长....也()【答案】(1)虽有嘉肴:即使。

(2)虽有至道:最好的道理。

至,到达极点。

(3)然后能自反也:自我反思。

(4)是故学然后知不足:所以。

(5)教学相长也:教与学是互相推动、互相促进的。

【解析】本题考查对文言词语的理解。

解答此题,应理解整个句子的意思,根据句意理解词语的意思。

特别注意多义词、通假字、古今异义词以及活用词语的解释。

3、解释下列加点的古今异义词。

(1)不知其旨.也()(2)然后能自强.也()(3)教然后知困.()【答案】(1)古义:味美;今义:旨意。

(2)古义:勉励;今义:强大,强盛。

(3)古义:困惑;今义:困难。

【解析】本题考查词语的古今意义,注意结合语境理解。

(1)古义:味美;今义:旨意。

(2)古义:勉励;今义:强大,强盛。

(3)古义:困惑;今义:困难。

4、指出下面的特殊句式并翻译。

其此之谓乎!【答案】此句为倒装句,宾语“此”前置,原顺序应为“其谓此乎”。

翻译为:大概说的就是这个道理吧!【解析】本题考查对特殊句式的理解与翻译。

翻译句子要注意句中的关键词语要翻译准确,最好是直译,做到字字落实,不好直译的选择意译。

《虽有嘉肴》《大道之行也》对比阅读第一篇:(甲)虽有嘉肴……兑命曰:(a)“学学半,其此之谓呼?(乙)天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣。

人之为学有难易乎?学之,则难者亦易矣;不学,则易者亦难矣。

蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富。

贫者语于富者曰:“吾欲之南海,何如?”富者曰:“子何恃而往?”曰:“吾一瓶一钵足矣。

”富者曰:“吾数年来欲买舟而下,犹未能也。

子何恃而往?”越明年,贫者自南海还,以告富者。

富者有惭色。

西蜀之去南海,不知几千里也,僧富者不能至而贫者至焉。

(b)人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?注释:鄙:边境的意思。

明年:第二年。

恃:凭,凭借的意思。

1、解释粗体词的含义。

①不知其旨也_________ ②吾欲之南海__________③虽有嘉肴________ ④蜀之鄙有二僧__________2、指出下列之字的用法其此之谓乎( )蜀之鄙有二僧( )吾欲之南海( )人之立志( )学之,则难者亦易矣( )3、翻译划横线的语句。

(2分)(a)(b)_____________________________4、作者分别举“贫者”“富者”的例子,采用的是一种________方法,这样写,是为了说明人之为学在于___ 。

5、学了这两篇文章后,内容上有何异同?试着加以概括。

第二篇:【甲】大道之行……是谓大同。

(《礼记》)【乙】故圣人耐以天下为一家,以中国为一人者,非意之也,必知其情,辟于其义,明于其利,达于其患,然后能为之。

何谓人情喜怒惧爱恶欲七者弗学而能。

(《礼运》)【丙】玉不琢,不成器;人不学,不知道。

是故古之王者建国君民,教学为先。

《兑命》曰:“念终始典于学。

”其此之谓乎。

(《学记》)【丁】是故圣人作,为礼以教人,使人以有礼知自别于禽兽。

大上贵德,其次务施报。

礼尚往来;往而不来,非礼也,来而不往,亦非礼也。

人有礼则安;无礼则危。

故曰礼不可不学也。

(《曲礼》)1.解释下列句子中加点字的意思。

(一)阅读下面两篇文言文,完成8~11题。

(14分)【甲】虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。

是故学然后知不足,教然后知困。

知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

故曰:教学相长也。

《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎?(《礼记·学记》)【乙】玉不琢,不成器;人不学,不知道。

然玉之为物,有不变之常德①,虽不琢以为器,而犹不害②为玉也。

人之性,因物则迁,不学,则舍③君子而为小人,可不念哉?(欧阳修《诲学》)【注】①常德:指固有的特点、本性。

②害:妨碍,影响。

③舍:舍弃,失去。

8.根据要求,完成下列题目。

(6分)(1)解释下列加点的文言实词。

(4分)①不知其旨.也(▲)②然后能自反.也(▲)③不知道.(▲)④因物则迁.(▲)(2)下列各句中加点“之”的用法与例句相同的一项是(▲)(2分)例句:人之.性,因物则迁A.安知鱼之.乐(《庄子与惠子游于濠梁之上》)B.跳往助之.(《愚公移山》)C.已而之.细柳军(《周亚夫军细柳》)D.鸣之.而不能通其意(《马说》)9.请用“/”标出下面句子的朗读停顿(标两处)。

(2分)虽不琢以为器10.翻译下面的句子。

(4分)(1)学然后知不足,教然后知困。

▲(2)不学,则舍君子而为小人。

▲11.(甲)(乙)两文分别阐述了什么观点?(2分)▲8.(1)①味美;②反思;③道理;④变化(4分,一空1分)(2)A (例句和A项:结构助词,的。

B代词他们 C动词,去,往 D助词不译)(2分)9.虽 / 不琢 / 以为器(2分,一处1分)10.(1)学习之后才知道自己的不足,教人之后才知道自己有不懂的地方(或困惑)。

(2分)(2)(人们如果)不学习,就要失去君子的高尚品德从而变成品行恶劣的小人。

(2分)11.甲文:教学相长(或教与学是相互推动、互相促进的)。

(1分)乙文:人一定要学习的必要性。

或:不学习就会带来种种不利影响。

(1分)【参考译文】如果玉不琢磨,就不能制成器物;如果人不学习,也就不会懂得道理。

八年级下册语文虽有佳肴和大道之行也读后感1.如果你正在努力地学,或是认真地教,其实是远远不够的,这样只能输出或输入知识,却不能知道自己的困惑,所以教与学兼备才是最好的一个状态。

具体的,停下你的笔来听我说说吧。

虽然有佳肴,你不吃,就不知道它的味美,学习也是一样,虽然有最好的道理,你不去学,就不知道它的好处;因此学了就会知道自己的不足,教了才知道自己的困惑。

这样,知道了自己的不足和困惑,才能有针对性地进行自我反思,改正和自我勉励。

“教学相长”就出自于此,它的竟思就是教与学是互相推动和互相促进的。

对此,我深有体会。

在学校中,我们最多能做到教与学的科目就是数学。

如果有别的同学来问问题,在我教他的过程中,我就常常会发现一个奇怪的事实,那就是每一个题几乎都有两面性,而我只了解到了其中一面,这样,我就又发现了自己的一个“不足”,因此我也会去请教他人,或者进一步思考,自己把这个困惑解决掉,这样在教的过程中我也获得了知识,减少了我的一个不足。

同样,老师也是一样的。

我们的语文程老师也跟我们说过,她在给我们传授知识的时候,也会产生一定的困惑和不解,她也总会不厌其烦地查问与求证,然后再传授给我们。

这样反复下去,在另一层面,她也像个学生一样在获得知识。

这样才是真正的教学相长。

《兑命》曰“学学半”,其实不管是学习上还是生活上,教别人总是占自己学习的一半,如果我们只学不教,或者只教不学,可能我们只领略到其中的一面,并且我们已经知道的东西中的错误可能就不会改正,所以我们的知识也不会有什么大长进。

因此,我们应学会“教”的学习方式,这样才能使你的学习更加美好。

2.大道,顾名思义,在古代即指政治上的最高理想。

而大道之行也,意思就是在大道施行的时候。

而《大道之行也》这篇文章就是全面的描绘了一个如同世外桃源般的美好世界;人人都能安居乐业;人人都能得到社会的关爱;货尽其用,人尽其力。

虽然这种想法在现实生活中不免显得有点荒诞离奇,但却阐明啦作者对“大同”社会的向往和对美好生活的追求。

《虽有佳肴》对比阅读三【甲】虽有佳肴【乙】孔子学琴于师襄子,十日不进①。

师襄子曰:“可以益矣。

”孔子曰:“丘已习其曲矣,未得其数也。

”有间,曰:“已习其数,可以益矣。

”孔子曰:“丘未得其志也。

”有间,曰:“已习其志,可以益②矣。

”孔子曰:“丘未得其为人也。

”有间③,曰:“有所穆然深思焉,有所怡然高望而远志焉。

”曰:“丘得其为人④,黑而长,眼如远视,如王天下,非文王其谁能为此也!”师襄子辟席再拜,曰:“师盖云《文王操》⑤也。

”(选自《史记》有删改)【注】①进:继续学(新内容)②益:增加、加深③有间:过了一段时间。

④为人:作曲的人⑤《文王操》:周文王谱写的琴曲名。

10.选出下列加点字的意义和用法相同的一项是()(2分)A.其此之谓乎丘未得其为人也。

B.弗学,不知其善也孔子学琴于师襄子,C.知不足,然后能自反也寒暑易节,始一反焉。

D.学而不思则罔丘得其为人,黑而长11.将下列句子翻译成现代汉语。

(4分)⑴弗食,不知其旨也。

⑵丘已习其曲矣,未得其数也。

12.选出下列对甲乙两文的理解有误的一项是()(3分)A.甲乙两文都是关于学习的,甲文谈了“教学相长”的观点,乙文讲述了孔子拜师学琴的故事。

B.《礼记》,儒家经典之一。

秦汉以前各种礼仪论著的选集,相传为西汉戴圣编撰。

C.乙文中孔子学琴经历了熟悉曲子,掌握技法、领会志向(主旨)、融入曲子(理解作者)的过程。

D.乙文孔子一直不换新内容,是因为他认为《文王操》是最容易学的曲子。

13.孔子学琴的故事印证了“学然后知不足”的道理,请结合乙文具体分析。

(3分)《大道之行也》对比阅读一【甲】大道之行也【乙】令既具,未布,恐民之不信,乃立三丈之木於国都市南门,募民有能徙置北门者予十金。

民怪之,莫敢徒。

复曰“能徒者子五十金”。

有一人徙之,辄予五十金,以明不欺。

卒下令。

於时太子犯法。

卫鞅曰:“法之不行,自上犯之。

”将法太子。

太子,君嗣也,不可施刑,刑其傅公子虔,黥其师公孙贾。

明日,秦人皆趋令。

行之十年,秦民大说,道不拾遗,山无盗贼,家给人足。

——节选自《<史记>卷六十八·商君列传第八》【注释】①布:颁布,公布。

②於:同“于”。

③卒:终于。

④嗣:继承。

⑤刑:处罚。

⑥傅:老师。

⑦黥:即墨刑。

用刀在面额上刺字,再涂以墨。

12.解释下列句中加点词的意思。

(2分)①秦民大说说:②有一人徙之之:13.下面句子朗读节奏划分不正确的一项是( )(2分)A.故人/不独亲其亲,不独/子其子 B.故/外户/而不闭C.令/既具,末布,恐/民之不信 D.刑/其傅公子虔,黥/其师公孙费14.用现代汉语翻译下面的句子。

(2分)募民有能徒置北门者予十金。

15.乙文卫鞅(商鞅)在实施新法令之前,作了“立木南门,徙者奖励”这件事。

他这样做的目的是,甲文中的“”二字也能体现这一点。

(2分) 16.有同学读完乙文后得出“秦国己进入甲文所说的‘大同’社会”的结论,你同意这种观点吗?为什么?(2分)【甲】道之行也,【乙】原谷①有祖,年老,谷父母厌憎,欲捐②之。

谷年十有五,谏③父曰:“祖育儿生女,勤俭终身,岂有老而捐之者乎?是负义也。

”父不从,作舆④,捐祖于野。

谷随,收舆归。

父曰:“汝何以收此凶⑤具?”谷曰:“他日父母老,无需更作此具,是以收之。

”父惭,悔之,乃载祖归养。

(《原谷谏父》)【注释】①原谷:人名。

②捐:抛弃。

③谏:好言相劝。

④舆:手推的小车。

⑤凶:不吉利。

5.请用“/”为下面句子划分朗读停顿。

(只划一处)(2分)是故∕谋闭而不兴。

6.解释加点的字。

(4分)①选贤与.能与(通“举”)②不独亲.其亲亲(以……为亲)③男有分.分(职分)④谷年十有.五有(通“又”)7.把下列句子翻译成现代汉语。

(6分)⑴货恶其弃于地也,不必藏于己。

对于财货,人们憎恨把它扔在地上的行为,却不一定要自己私藏。

⑵父惭,悔之,乃载祖归养。

父亲惭愧,十分后悔,于是把祖父接回来自己赡养。

8.甲乙两段文字都写到了老人,你认为甲乙两文给你带来的启示是什么?(4分)【甲】《大道之行也》【乙】老人引杨氏入山之大穴。

鸡犬陶冶,居民之大聚落也。

至一家,老人谓曰:“此公欲来,能相容否?”对曰:“老人肯相引至此,则必贤者矣。

吾此间凡衣服、饮食、牛畜、丝纩、麻枲(枲,麻)之属,皆不私藏,与众共之,故可同处。

子果来,勿携金珠锦绣珍异等物,所享者惟薪米鱼肉,此殊不缺也。

惟计口授地,以耕以蚕,不可取食于人耳。

”杨谢而从之。

又戒曰:“子来或迟,则封穴矣。

”迫暮,与老人同出。

节选自《杨氏入穴》1、解释下列词的意思⑴故人不独亲.其亲(以…为亲)⑵谋闭而不兴.(兴起)⑶此.殊不缺也(薪米鱼肉)(4)迫.暮(临近、接近)2、下面各组词义相同的一组是( C )a、落:落英缤纷居民之大聚落也b、果:未果,寻病终子果来c、属:有良田美池桑竹之属吾此间凡衣服、饮食……之属d、处:处处志之故可同处3、补出下面句子中的主语:(居民)又戒曰:“子来或迟,则封穴矣。

”迫暮,(杨氏)与老人出。

4、对短文内容理解有误的一项是( D )a、文中穴中人与桃花源中人一样过着与世隔绝、自给自足、怡然自得的生活。

b、《桃花源记》中是渔人自己偶然发现了桃花源,而短文中杨氏是经一老人引导才进入大山之穴。

c、穴中人告诉杨氏,穴中是按人口分给土地,然后自己来耕种养蚕,不能向别不求取食物。

d、杨氏听了穴中人的话后,不愿意留在洞中,所以,临近傍晚又与老人一同出穴。

5、翻译下列句子:⑴货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。

对于财货,人们憎恨把它扔在地上的行为,却不一定要自己私藏;人们都愿意为公众之事竭尽全力,却不一定为自己谋私利。

⑵老人肯相引至此,则必贤者矣。

你既然愿意带他来到这个地方,那他一定是有贤能的人。

《大道之行也》对比阅读四【甲】大道之行也【乙】林尽水源,……并怡然自乐。

11.解释下列文言句中加点的词语。

(1) 仿佛(隐隐约约,形容看不真切)若有光 (2)货恶(憎恶)其弃于地也(3) 故外户(从外面把门带上。

)而不闭 (4)有良田美池桑竹之属(类)12.<<桃花源记>> <<大道之行也>>两文反映了古人对人类和平共处的追求,不同的是,前文对理想社会进行了述说 ,后文则是详细描写13.乙文中“黄发垂髫,并怡然自乐”一句与甲文中老有所终,壮有所用,幼有所长所表达的内涵是相同的。

14.[甲] 文中阐述的“大同社会”与[乙]文中描绘的“世外桃源”有什么相似的地方?答:两文都表现了对大动荡社会的痛恨,对理想社会的追求。

是当时人们对理想的一种寄托,然而最终难以实现,终为理想中的乌托邦【结合语句分析也可《桃花源记》中的“世外桃源”是《大道之行也》中的“大同社会”的艺术再现,指没有压迫,没有剥削,人人安居乐业,彼此和睦相处的理想社会,这在当时都不可能实现。

其中《桃花源记》中的“黄发垂髫,并怡然自乐”与《大道之行也》中的“故人不独亲其亲,不独子其子”相似,“往来种作”与“男有分,女有归”相似,“阡陌交通,鸡犬相闻”与“讲信修睦”相似。

】15.比较《桃花源记》与《大道之行也》两者对理想社会看法的异同(1)、陶渊明是一位隐士,他追求的是像桃花园一般的没有苛刻的税收,官兵的欺压的安逸的社会,但他比较消极;而后者则是对着大同社会一种美好的构想,是相对积极的态度(2).桃花源记追求世外桃源,追求脱离社会的自由。

大道之行就是和孔子思想一样,天下为公。

16.陶渊明描绘的“世外桃源”和“大道之行也”描绘得“大同”社会有何异同之处?请作简要分析。

(3分)同:物质上富有精神上文明、和谐,如关爱子女,孝顺老人,勤劳耕作,和平相处等。

异:用自己的话或引用原文皆可。

示例:世外桃源:土地平旷……怡然自乐。

或环境优美,风尚纯朴,热情好客,精神富足,和谐相处。

大道之行:老有所终……己。

或:人人都得到关爱,人人安居乐业,人尽其才,物尽其用。

《大道之行也》对比阅读一参考答案:12.①通“悦”,愉快。

②代词,指“木”(木头)。

13.A14.招募能搬(木头)放置(到)北门的百姓赏给十金。

15.取信于民(表明不欺骗百姓);“讲信”16.不同意。

示例 1:因为太子当继承人不符合“天下为公,选贤与能”的特征;示例 2:太子老师代罚不符合“修睦”(成员间建立良好关系)的特征。

《大道之行也》对比阅读二参考答案:5.是故∕谋闭而不兴。

6.①与(通“举”)②亲(以……为亲)③分(职分)④有(通“又”)7(1)对于财货,人们憎恨把它扔在地上的行为,却不一定要自己私藏。

⑵父亲惭愧,十分后悔,于是把祖父接回来自己赡养。

8. 同样是老人,待遇却是一本被赡养,一个被遗弃,可见理想社会与现实社会的差距。

《大道之行也》对比阅读三参考答案:1、⑴以…为亲⑵兴起⑶薪米鱼肉(4)临近、接近2、 C3、(居民)(杨氏)4、( D )5、⑴对于财货,人们憎恨把它扔在地上的行为,却不一定要自己私藏;人们都愿意为公众之事竭尽全力,却不一定为自己谋私利。

⑵你既然愿意带他来到这个地方,那他一定是有贤能的人。

《虽有佳肴》对比阅读三参考答案:10.B(B项的两个“学”都是“学习”之意。

A项中的“其”字第一个是表示推测的语气;第二个是代词。

C项中的“反”字第一个是“反语”之意,第二个通“返”;D项中的“而”字第一个表示转折,第二个表并列关系。

)11.⑴不吃,就不知道它的甘美。

⑵我已经熟悉了这首曲子,(但是)还没有掌握它的(弹奏)技法(技巧)。

12.D(他并没有认为《文王操》是最容易学的曲子,而是不愿在学习上浅尝辄止)13.示例:孔子学习了十天,熟悉曲子后,发现自己没有掌握技法:再学习了一段时间,发现自己没有领会到曲子所表达的志向;又学习了一段时间,发现没有融入作品理解作者,于是一直学习,最后融入作品中,他真正做到了“学然后之知不足。

附【乙】文参考译文:孔子向鲁国的乐官师襄子学习弹琴,学了十天仍止步不进.师襄子说:"可以增加学习内容了."孔子说:"我已经熟习乐曲的形式,但还没有掌握演奏的技巧."过了一段时间,师襄子说:"你已经熟习演奏的技巧,可以学习新的曲子了."孔子说:"我还没有领会乐曲的意境、志趣啊."过了一段时间,师襄子说:"你已经熟习乐曲的意境、志趣,可以继续往下学了."孔子说:"我还不了解乐曲的作者啊." 过了一段时间,孔子默然沉思,欣喜陶然,高瞻远望而意志升华的说:"我知道乐曲的作者了,那人皮肤深黑,体形颀长,眼光明亮远大,像个统治四方诸侯的王者,若不是周文王还有谁能撰作这首乐曲呢!"师襄子离开坐席连行两次拜礼,恭敬的说:"老师说这乐曲就叫做《文王操》啊."。