道德与法治夯实法治基石课件部编版九年级下册2020年

- 格式:pptx

- 大小:10.27 MB

- 文档页数:81

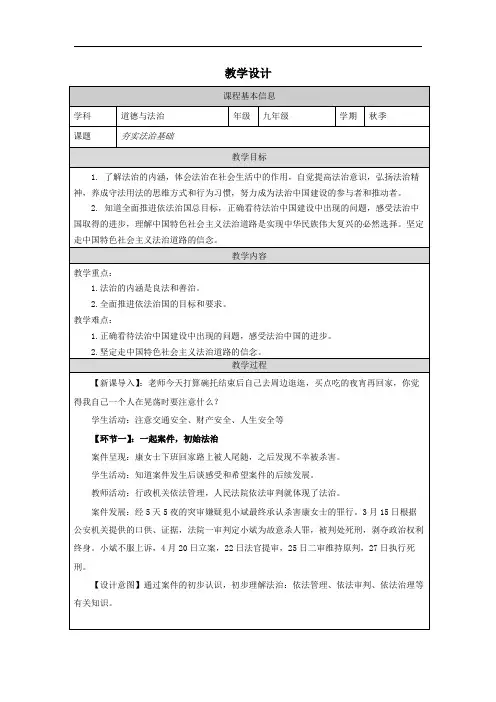

第四课建设法治中国第1课时夯实法治基石1 教学分析【教学目标】知识目标认识良法,理解法治的重要意义;知道如何坚定不移地走中国特色社会主义法治道路能力目标梳理我国的法治进程,培养搜集整理的能力;总结出法治发展的规律,增强法治意识和法治能力情感、态度与价值观目标了解我国改革开放后的法治进程,理清法治进程的脉络,增强自己的法治意识;自觉成为法治的忠实崇尚者、自觉遵守者和坚定捍卫者【重点难点】教学重点:法治的意义。

教学难点:坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一。

2 教学过程一、导入新课交通井然有序行政服务中心一站式服务食品安全监督法庭审判看图思考:在这些公职人员辛勤付出的背后,究竟是什么保证社会生活安全、有序、自由?教师总结:法治。

这一节课就让我们来探讨法治的话题。

二、新课讲授目标导学一:选择法治道路(一)法治的意义1.材料呈现:违法建筑“建快拆慢”“建易拆难”是长期困扰基层执法的突出问题,特别是在行政强制法等法律对执法程序要求越来越高的情况下,这一问题更是成为制约违法建筑治理的“瓶颈”。

《浙江省违法建筑处置规定》建立了以自行拆除为基础、申请拆除(助拆)为辅助、强制拆除为保障的拆违机制,特别是用好、用足城乡规划法等上位法的规定,明确了执法机关制止当事人违法建设行为的强制措施(即查即拆)和违法建筑拆除的代履行,建立了快速处置机制,大大增强了依法拆违的操作性,有效解决了实践中为了提高执法效率“用违法手段拆违法建筑”的问题,树立了以法治思维和法治方式解决社会管理难题的样板。

2.问题:你对“以法治思维和法治方式解决社会管理难题”是怎么理解的?3.师生共同总结:(1)法治,意味着依法治理。

法治能够为人们提供良好的生活秩序,让人们能够建立起一个基本、稳定、持续的生活预期,保障人们在社会各个领域依法享有广泛的权利和自由,使人们安全、有尊严地生活。

(2)追求并奉行法治已经成为现代世界各国的共识。

法治要求实行良法之治。

部编版道德与法治九年级上册《夯实法治基石》说课稿1一. 教材分析《夯实法治基石》是部编版道德与法治九年级上册的一节课。

本节课的主要内容是让学生了解宪法在国家法律体系中的地位和作用,以及宪法与普通法律的关系。

通过本节课的学习,学生可以深入理解宪法的重要性和法治精神,培养遵守宪法和法律的良好习惯。

二. 学情分析九年级的学生已经具备了一定的法治观念和法律知识,但对宪法的了解还不够深入。

在生活和学习中,他们可能会遇到一些与宪法有关的问题,但缺乏解决问题的能力。

因此,本节课需要通过生动有趣的教学手段,激发学生的学习兴趣,帮助他们深入理解宪法的重要性和法治精神。

三. 说教学目标1.知识与技能:让学生了解宪法在国家法律体系中的地位和作用,以及宪法与普通法律的关系。

2.过程与方法:通过自主学习、合作讨论等方式,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生尊重宪法、遵守法律的意识,增强法治观念。

四. 说教学重难点1.教学重点:宪法在国家法律体系中的地位和作用,宪法与普通法律的关系。

2.教学难点:宪法的具体内容和实施方式。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用自主学习、合作讨论、案例分析等教学方法,引导学生主动参与课堂,提高分析问题和解决问题的能力。

2.教学手段:利用多媒体课件、案例资料、小组讨论等手段,丰富教学内容,激发学生的学习兴趣。

六. 说教学过程1.导入新课:通过展示我国宪法的发展历程,引导学生了解宪法的重要性和地位。

2.自主学习:让学生阅读教材,了解宪法与普通法律的关系。

3.案例分析:分析宪法在实际生活中的应用,让学生感受宪法的力量。

4.合作讨论:分组讨论宪法的具体内容和实施方式,培养学生尊重宪法、遵守法律的意识。

5.总结提升:教师引导学生总结本节课的主要内容,加深对宪法的理解。

6.课后作业:布置一道与宪法有关的实践作业,让学生将所学知识运用到实际生活中。

七. 说板书设计板书设计如下:宪法在国家法律体系中的地位和作用宪法与普通法律的关系八. 说教学评价1.学生自主学习能力的评价:通过观察学生在自主学习过程中的表现,评价其分析问题和解决问题的能力。

人教版部编道德与法治九上4.1《夯实法治基石》教学设计一. 教材分析《夯实法治基石》是人教版部编道德与法治九上第四单元第一课时的话题。

本节课主要围绕法治的概念、意义、基石等内容展开,旨在让学生了解法治的重要性,认识到法治是国家治理的基石,提高学生的法治素养。

教材通过理论阐述、案例分析、活动探究等方式,引导学生认识法治、尊重法治、践行法治。

二. 学情分析九年级的学生已经具有一定的法治观念,但对法治的深层次理解尚有不足。

他们在日常生活中接触到的法治现象较多,但系统地掌握法治知识的能力尚待提高。

因此,在教学过程中,教师需要关注学生的认知水平,引导学生从实际生活中发现问题、分析问题,培养学生的法治思维。

三. 教学目标1.让学生了解法治的概念、意义和基石,提高学生的法治素养。

2.培养学生尊重法治、践行法治的良好习惯。

3.引导学生运用法治观念分析问题、解决问题,提高学生的法治实践能力。

四. 教学重难点1.法治的概念和意义。

2.法治基石的作用和重要性。

3.运用法治观念分析问题、解决问题的方法。

五. 教学方法1.案例分析法:通过分析典型案例,让学生深入了解法治的意义和基石。

2.讨论法:学生分组讨论,培养学生的法治思维和团队协作能力。

3.实践活动法:引导学生参与法治实践活动,提高学生的法治实践能力。

4.启发式教学法:教师提问,引导学生思考,激发学生的学习兴趣。

六. 教学准备1.准备相关法治案例,用于课堂分析。

2.制作课件,展示法治基石的相关图片和知识。

3.准备法治实践活动材料,如模拟法庭、法治知识竞赛等。

4.准备时间:约1小时。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过提问方式引导学生回顾所学过的法治知识,为新课的学习做好铺垫。

2.呈现(15分钟)教师利用课件呈现法治基石的相关知识,如法治的概念、意义、基石等。

同时,结合案例进行分析,让学生深入理解法治的重要性。

3.操练(20分钟)教师学生进行法治实践活动,如模拟法庭、法治知识竞赛等。

4.1 夯实法治基石知识点1 选择法治道路1.法治保障人们的生活法治,意味着依法治理。

法治能够为人们提供良好的生活秩序,让人们能够建立起基本、稳定、持续的生活预期,保障人们在社会各个领域依法享有广泛的权利和自由,使人们安全、有尊严地生活。

2.良法之治追求并奉行法治已经成为现代世界各国的共识。

法治要求实行良法之治。

良法反映最广大人民群众的意志和利益,反映社会发展的规律,维护公民的基本权利,符合公平正义要求,促进人与社会的共同发展。

3.实行善治有法律制度不等于就有法治,法治还要求实行善治。

法治建立在民主政治基础上,通过赋予公民更多的参与公共活动的机会和权利,实现公共利益的最大化。

4.我国追求法治的进程中国有两千多年的封建专制历史。

1840年以后,许多仁人志士逐渐认识到中国落后的根源在于封建专制制度。

变法改制,成为救亡图存、国家振兴的必然选择。

直到新中国成立,在中国共产党领导下,中国人民才走上了一条探索社会主义法治建设的道路。

党和政府在实践中不断总结法治建设的经验和教训,努力推进依法治国的时代进程。

5.法治的作用法治是现代政治文明的核心,是发展市场经济、实现强国富民的基本保障,是解决社会矛盾、维护社会稳定、实现社会正义的有效方式。

走法治道路是实现中华民族伟大复兴的必然选择。

知识点2 描绘法治蓝图1.依法治国的基本方略(1)长期以来,特别是党的十一届三中全会以来,我国高度重视法治建设。

党的十五大把依法治国确定为党领导人民治理国家的基本方略,积极推进社会主义法治建设。

(2)社会因法治而进步。

全面依法治国是中国特色社会主义的本质要求和重要保障。

党的十八届四中全会对中国法治建设作出新的战略部署,绘就了中国法治新蓝图。

2.全面推进依法治国(1)全面推进依法治国总目标:建设中国特色社会主义法治体系,建设社会主义法治国家。

(2)中国特色社会主义法治体系的内容:完备的法律规范体系、高效的法治实施体系、严密的法治监督体系、有力的法治保障体系、完善的党内法规体系。

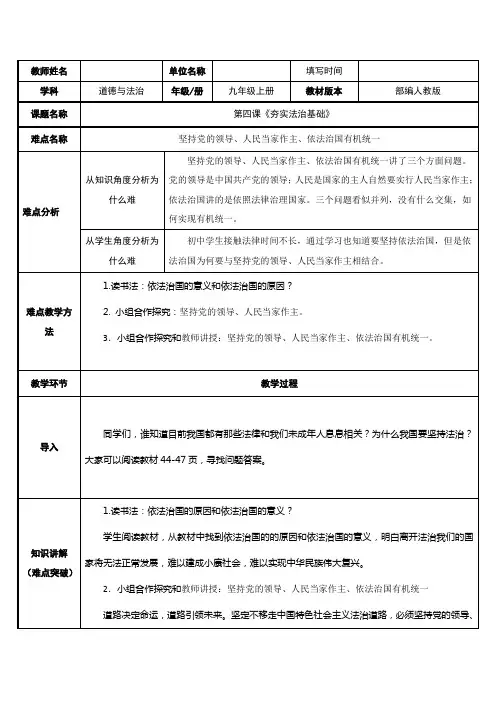

第四课 建设法治中国 第1课时 夯实法治基石1 教学分析【教学目标】【重点难点】教学重点:法治的意义。

教学难点:坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一。

2 教学过程一、导入新课交通井然有序 行政服务中心一站式服务食品安全监督 法庭审判思考:(1)在这些生活场景背后有哪些默默付出的公职人员?(2)在这些公职人员辛勤付出的背后,究竟是什么保证社会生活安全、有序、自由?提示:(1)有交通警察、行政机关公职人员、食品药品监督管理人员、法官、检察官等。

(2)是法治。

续表二、新课讲授目标导学一:选择法治道路(一)法治对我们社会生活的意义1.教师提问:结合P44“运用你的经验”,感受法治对我们的日常生活的作用,假如没有法治,我们的生活会是什么样的?提示:法治,意味着依法治理。

法治能够为人们提供良好的生活秩序,让人们能够建立起一个基本、稳定、持续的生活预期,保障人们在社会各个领域依法享有广泛的权利和自由,使人们安全、有尊严地生活。

(二)法治的内涵◆良法1.活动——探究分享P45-46:请你和同学一起查找相关法律规定,把你印象最深的法律条文摘录在教材对应的位置。

2.教师讲述:我国对未成年人的保护特别重视,制定并颁布了多部保护未成年人权益的法律。

通过搜集整理我们会发现,这些法律从不同角度详细地为未成年人的成长环境和要求做出规定,这些法律都是良法。

3.材料展示:中国裁判文书网刊登过这样一起案例:女儿尚在娘胎中,父亲因工伤不幸去世。

家人获得工伤保险金后,却并未给女儿留存。

几年后,女儿一纸诉状将母亲等人告上法庭。

民法总则相关条文规定:涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益的保护,胎儿视为具有民事权利能力。

但是,胎儿出生时为死体的,其民事权利能力自始不存在。

思考:结合教材和上述材料可知,民法总则也是一部良法,衡量良法的标准是什么?提示:良法应当反映最广大人民群众的意志和利益,反映社会发展的规律,维护公民的基本权利,符合公平正义要求,促进人与社会的共同发展。

部编版道德与法治九年级4.1《夯实法治基础》教学设计一. 教材分析《道德与法治九年级》4.1《夯实法治基础》一课,主要让学生了解法治的概念、意义以及法治与道德的关系,使学生认识到法治在现代社会中的重要性,培养学生尊重法律、遵守法律的意识。

教材通过案例分析、讨论等方式,引导学生深入思考法治对个人和社会的影响,从而提高学生的法治素养。

二. 学情分析九年级的学生已具有一定的法治观念,但对法治的深层次理解尚不足。

他们在日常生活中能意识到法律的存在,但部分学生对法治的内涵、法治与道德的关系等知识点理解不透。

因此,在教学过程中,教师需要针对学生的实际情况进行引导,让学生通过案例分析、讨论等方式,深入理解法治的重要性。

三. 教学目标1.让学生了解法治的概念、意义以及法治与道德的关系。

2.培养学生尊重法律、遵守法律的意识。

3.提高学生的法治素养,使学生能够在日常生活中自觉维护法治。

四. 教学重难点1.法治的概念和意义。

2.法治与道德的关系。

3.培养学生尊重法律、遵守法律的意识。

五. 教学方法1.案例分析法:通过分析典型案例,让学生深入了解法治的意义和作用。

2.讨论法:引导学生分组讨论,提高学生对法治的认识。

3.情景模拟法:创设情景,让学生在实践中体验法治的重要性。

4.引导法:教师引导学生思考,激发学生的学习兴趣。

六. 教学准备1.准备相关案例材料,用于教学分析和讨论。

2.设计情景模拟活动,让学生在实践中体验法治。

3.准备教学PPT,配合讲解和展示。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用PPT展示法治的概念和意义,引导学生思考法治在现代社会中的重要性。

2.呈现(10分钟)呈现典型案例,让学生分析案例中存在的问题,引导学生认识到法治的必要性。

3.操练(10分钟)分组讨论:让学生围绕案例展开讨论,分析法治与道德的关系,引导学生深入理解法治。

4.巩固(5分钟)让学生结合讨论成果,回答相关问题,巩固对法治的认识。

5.拓展(5分钟)通过情景模拟活动,让学生在实践中体验法治的重要性,提高法治素养。