大气环流形成的主要因素

- 格式:docx

- 大小:21.78 KB

- 文档页数:3

三圈环流热力因素动力因素一、引言在物理学中,环流是指在某一空间内物质或能量的流动形式。

而环流热力因素和动力因素是指影响环流的热力学和动力学因素。

本文将围绕三圈环流热力因素和动力因素展开讨论。

二、三圈环流热力因素1. 地球自转地球自转是指地球绕自身轴线旋转一周的运动。

地球自转产生了地球表面上的日夜变化,形成了大气环流的一个重要因素。

由于地球自转,地球表面受到不同强度的太阳辐射,导致地球表面出现温差,从而形成了气压差,进而驱动了大气环流的形成和运动。

2. 地球公转地球公转是指地球绕太阳运动一周的轨道运动。

地球公转使得地球受到太阳辐射的强度随季节而变化,从而导致了地球表面的温度差异。

这种温度差异是大气环流形成的重要因素之一。

例如,地球公转使得太阳辐射在赤道附近集中,导致赤道地区温度较高,而在极地地区太阳辐射较弱,温度较低,这种温度差异驱动了大气环流的形成和运动。

3. 地形和地理位置地形和地理位置是影响大气环流的重要因素。

地球表面的地形和地理位置不均匀分布,形成了不同的地理条件和地形特征,进而影响大气环流的形成和运动。

例如,山脉会阻挡气流的流动,形成风的遮挡和分流,从而影响大气环流的形成和分布。

三、三圈环流动力因素1. 强迫震荡强迫震荡是指外力对系统施加周期性的激励,使得系统产生周期性的响应。

在大气环流中,强迫震荡可以是来自于海洋的周期性变化、地球自转和地球公转等。

这些外力的周期性激励会使大气环流产生周期性的响应,形成大气环流的动力因素。

2. 地球的地热和太阳辐射地球的地热和太阳辐射是影响大气环流的重要动力因素。

地球的地热来源于地球内部的热能,而太阳辐射则来自于太阳的能量。

这些能量的输入导致了大气层的温度差异,从而驱动了大气环流的形成和运动。

3. 洋流和海洋温度洋流是指海洋中水流的运动形式。

海洋温度的分布和洋流的形成与运动密切相关。

海洋温度的差异会引起大气层的温度差异,从而形成气压差,驱动大气环流的形成和运动。

大气环流的基本因子大气环流是指大气中的气体运动,它对于地球上的气候和天气具有重要影响。

大气环流的形成和变化受到许多因素的影响,包括地球自转、太阳辐射、地形、海洋和陆地分布等。

本文将从不同角度介绍大气环流的基本因子。

一、地球自转地球自转是大气环流形成的重要因素之一。

由于地球自转,赤道处与极点处的转速不同,导致了空气在不同纬度上存在着不同的速度。

在赤道附近,由于热带地区受到更多太阳辐射,温度更高,空气会向上升并向两极移动。

在极区附近,则会形成下沉运动,并向赤道移动。

这种现象被称为热带风。

二、太阳辐射太阳辐射也是影响大气环流的重要因素之一。

太阳辐射越强烈,产生的热量就越多,导致空气温度升高并向上升。

这种上升运动会导致低压区域形成,并引起风的运动。

太阳辐射还会影响大气中的水循环,从而影响天气和气候。

三、地形地形也是影响大气环流的重要因素之一。

山脉、高原和河流等地形特征会改变空气流动的方向和速度。

例如,当空气流经山脉时,它会被迫上升并冷却,导致降雨。

这种现象被称为山地降雨。

四、海洋和陆地分布海洋和陆地分布也是影响大气环流的重要因素之一。

海洋比陆地温度更加稳定,因此在海洋附近形成了稳定的高压区域。

这种高压区域会引起空气向低压区域移动,从而产生风。

陆地则比较容易受到太阳辐射的影响,并且在夜间快速冷却,导致空气产生对流运动。

五、大气成分大气成分也是影响大气环流的重要因素之一。

大气中含有许多不同的气体,包括水蒸汽、二氧化碳和甲烷等温室气体。

这些气体可以吸收太阳辐射和地球辐射,从而影响大气温度和运动。

例如,二氧化碳的增加会导致大气温度升高,并引起极地冰盖融化,从而影响海洋环流和全球气候。

六、结论综上所述,大气环流的形成和变化受到许多因素的影响。

地球自转、太阳辐射、地形、海洋和陆地分布以及大气成分都是影响大气环流的重要因素。

深入了解这些因素对于理解天气和气候变化具有重要意义。

高中地理大气环流练习题及讲解### 高中地理大气环流练习题及讲解#### 练习题一:大气环流的形成原因1. 大气环流的形成主要受到哪些因素影响?2. 描述三圈环流的基本概念,并解释其形成原理。

#### 练习题二:全球气压带和风带1. 列举全球主要的气压带和风带,并说明它们的位置。

2. 解释赤道低压带和副热带高压带的形成原因。

#### 练习题三:季风环流1. 简述季风环流的特点。

2. 描述亚洲季风环流的形成条件及其对气候的影响。

#### 练习题四:大气环流对气候的影响1. 举例说明大气环流如何影响一个地区的气候类型。

2. 分析大气环流对全球气候分布的影响。

#### 练习题五:大气环流与天气系统1. 解释气旋和反气旋的形成与大气环流的关系。

2. 描述锋面系统在大气环流中的作用。

#### 讲解大气环流是地球上空大气运动的大规模模式,它对气候的形成和分布有着决定性的影响。

大气环流的形成主要受到地球自转、太阳辐射分布不均以及地球表面性质差异的影响。

三圈环流的形成原理是:由于赤道地区太阳辐射强烈,空气受热上升形成赤道低压带,而极地由于太阳辐射弱,空气下沉形成极地高压带。

在地球自转的影响下,赤道上升的空气向两极移动,形成哈德来环流;同时,副热带高压带的空气下沉后向赤道和极地移动,形成费雷尔环流。

这样,赤道低压带和极地高压带之间形成了三个主要的环流圈。

全球主要的气压带和风带包括赤道低压带、副热带高压带、极地高压带和西风带、信风带。

赤道低压带是由于赤道地区太阳辐射强烈,空气受热上升形成的;而副热带高压带则是由于赤道上升空气向两极移动后,在30°纬度左右下沉形成的。

季风环流的特点是由季节性风向变化引起的,主要受陆地和海洋热力差异的影响。

亚洲季风环流的形成条件包括亚洲大陆的广阔陆地和周围海洋的热力差异,这种差异导致了夏季陆地比海洋更热,形成低压,吸引来自海洋的湿润气流,形成季风。

大气环流对气候的影响表现在它可以决定一个地区的降水量、温度和湿度等气候特征。

高中地理大气环境三圈环流和季风环流1. 介绍大气环境是指地球上大气层的特定气候条件和活动。

其形成和演变受到多种因素的影响,其中包括气候、地形、地球自转等。

大气环境的研究是地理学中的一个重要分支,对于人类社会和自然环境都有着重要的影响。

本文将重点介绍高中地理课程中的大气环境中的三圈环流和季风环流。

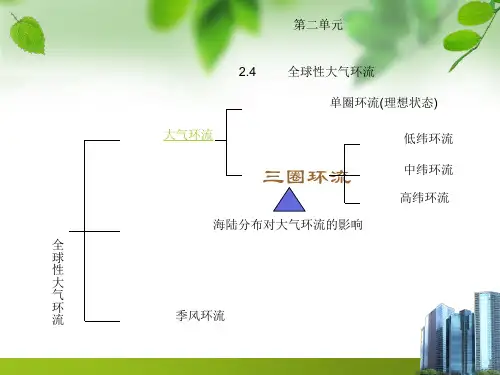

2. 三圈环流三圈环流是指大气环境中的赤道低压带、副热带高压带和极地低压带之间的环流系统。

2.1 赤道低压带赤道地区因太阳辐射量大,空气受热上升,形成低压,这是大气环流的起点。

该区域的空气上升后,向高纬度方向流动,形成高空西风带。

2.2 副热带高压带高空西风带经过一定的纬度后,遇到地球自转产生的离心力作用,将西风带中的空气向下压缩,形成副热带高压带。

该区域的空气下沉后,导致地表气压升高,形成高气压,天气晴朗。

2.3 极地低压带高气压的空气汇聚到极地地区,因空气冷却而下沉,形成极地低压带。

该区域的空气下沉后,导致地表气压升高,但由于地表温度低,天气寒冷。

三圈环流的形成和演变会受到地球赤道和极地附近地形的影响,同时也会受到海洋的影响。

3. 季风环流季风环流是指大气环境中的海洋季风和陆地季风之间的相互作用。

3.1 海洋季风海洋季风是指海洋和陆地之间温度差异引起的季节性风系统。

当夏季,陆地受到阳光辐射加热,形成低压,空气从海洋向陆地吹,形成夏季风。

当冬季,陆地的辐射冷却,形成高压,空气从陆地向海洋吹,形成冬季风。

海洋季风主要出现在亚洲的东南部和非洲的西南部。

3.2 陆地季风陆地季风是指垂直分布于大陆内部的季节性风系统。

当夏季,陆地受到阳光辐射加热,形成低压,空气由海洋向陆地吹,形成夏季风。

当冬季,陆地的辐射冷却,形成高压,空气由陆地向海洋吹,形成冬季风。

陆地季风主要出现在亚洲的东部、北美洲、非洲的东部和澳大利亚的北部。

4. 影响因素三圈环流和季风环流的形成和演变受到多种因素的影响。

4.1 地理位置地理位置是决定环流形成的重要因素。

![大气环流和局地环流[整理版]](https://uimg.taocdn.com/0803f238443610661ed9ad51f01dc281e53a5666.webp)

大气环流和局地环流大气环流:大范围的大气运动的基本状态,其水平尺度在几千公里以上,垂直尺度在10公里以上,时间尺度在1~2天以上。

如西风带,东风带,永久性气旋、反气旋。

大气环流反映了大气的基本运动状态,决定了天气过程,甚至决定了气候的形成及其变化。

一. 大气环流的形成的主要因素1. 太阳辐射作用(1)太阳辐射能量在地球不同地区、纬度的分布以及经向温度梯度的形成。

(2)对流层低层和高层经向气压梯度的形成与单一热力环流模式的形成。

2. 地球自转作用(1)地球自转作用与三圈环流的形成哈德莱环流、费雷尔环流、极地环流(2)近地面层和高空风带的形成(3)赤道辐合带、极锋、副热带锋区与副热带高压、西风急流的形成3. 地表性质的作用(1) 海陆分布的影响a. 海陆的热力差异夏季:海洋为冷源,大陆为热源冬季:海洋为热源,大陆为冷源b. 低层高低压中心的形成与季节变化夏季:海洋上高压加强,大陆为低压控制冬季:大陆为冷高压控制,海洋上低压发展c. 高空纬向环流的形成与季节变化冬季:西风气流经过大陆,温度降低,到东岸降到最低,形成温度槽,而经过海洋时,温度升高,到海洋东部升到最高,形成温度脊。

与此相适应的高空气压场是大陆东岸低压槽,海洋东部高压脊。

夏季:与冬季相反,大陆东岸为温度脊,海洋东部温度槽相应气压场为:大陆东部高压脊,海洋东部低压槽。

(2) 地形状况的影响a. 动力作用阻挡作用:迎风坡产生高压脊;背风坡气压槽。

扰流作用:气流分支,青藏高原南侧形成低槽,北侧,高压脊。

b. 热力作用青藏高原夏季为热源,冬季冷源。

(3) 地面摩擦作用a.西风带,大气给予地球角动量,东风带获得角动量。

b.东风带通过水平输送和垂直输送将角动量输送给西风带。

c.水平输送又分平均经圈环流和大型涡旋输送。

二. 大气平均环流1. 平均纬向环流对流层上层:基本为西风带近地面层:极地附近为极地东风,低纬为东北信风带,中高纬为偏西风。

2. 平均水平环流(1) 对流层中上层500hpa:有叠加在平均纬向环流上的一系列槽脊。

地理大气环流知识点总结

地理大气环流是大气运动的重要形式。

它是大气中各种力的作用下,大气质量在全球范围内不断流动的一个过程。

它对全球气候和气象变化有着十分重要的影响。

本文将针对地理大气环流的相关知识点做一总结,包括环流的定义、影响因素、特点和分类、以及具体实现方式等方面。

一、定义

地理大气环流是指大气中由各种因素所引起的空气流动,包括风的产生、转移和消散等现象。

凭借着环流的不断调整和自我平衡,地表上的气候、天气也随之变幻无穷。

二、影响因素

地理大气环流的形成受多种因素的共同影响,包括:季节变化、地球自转、太阳辐射、水循环、地形地貌、海陆分布、大气成分和地球磁场等等。

三、特点和分类

地理大气环流的特点可以被描述为平流、垂直运动、旋转和波动,其中平流和垂直运动是最为普遍和重要的特征。

根据其分类依据不同,地理大气环流可以分为多种类型,包括大气低涡环流、大气高压环流、反气旋环流、地面静止波流、锋生环流和热带风暴环流等。

四、具体实现方式

地理大气环流的主要实现方式包括水平和垂直的气流变化。

整个地球各种各样的气流都被细分为不同的层,比如干湿的不同、海洋和陆地气流的区别、大气上升和下降的区别等。

根

据气流层级的不同,可以划分为多种类型的气流,包括赤道西风带、南极风带、季风气流、阵风气流等。

五、总结

地理大气环流是地球上重要的运动形式之一,掌握其相关知识点非常重要,有助于理解气候和气象变化的规律。

本文总结了地理大气环流的定义、影响因素、特点和分类、以及具体实现方式等方面的知识点,希望大家能够从中获得一些有益的启示和思考。

大气环流指的是地球表面上大规模的空气流动,以及与较小规模的海洋环流一起重新分配热量和水汽的途径。

那么大气环流形成的原因是什么呢?下面是整理的详细内容,一起来看看吧!大气环流形成的原因1、太阳辐射作用大气运动需要能量,而能量几乎都来源于太阳辐射的转化。

不同纬度得到的太阳辐射能不同,低纬地区因净得热量不断增温并膨胀上升,极地大气因净失热量而不断冷却并收缩下沉。

假设地球表面性质均一并没有地转偏向力,则气压梯度力的作用将使赤道和极地之间构成一个大的理想的直接热力环流圈。

太阳辐射对大气系统加热不均是大气产生大规模运动的根本原因,而大气在高低纬间的热量收支不平衡是产生和维持大气环流的直接原动力。

2、地球自传运动作用大气是在自转的地球上运动着,地球自转产生的偏转力迫使运动空气的方向偏离气压梯度力方向。

在北半球,气流向右偏转,结果使直接热力环流圈中自极地低空流向赤道的气流偏转成东风,而不能迳直到达赤道;同样,自赤道高空流向极地的气流,随纬度增高,偏转程度增大,逐渐变成与纬圈相平行的西风。

可见,在偏转力的作用下,理想的单一的经圈环流,既不能生成也难以维持,因而形成了几乎遍及全球(赤道地区除外)的纬向环流。

因而地球自转是全球大气环流形成和维持的重要因子。

大气环流的表现形式大气环流主要表现为,全球尺度的东西风带、三圈环流(哈得莱环流、费雷尔环流和极地环流)、定常分布的平均槽脊、高空急流以及西风带中的大型扰动等。

大气环流既是地-气系统进行热量、水分、角动量等物理量交换以及能量交换的重要机制,也是这些物理量的输送、平衡和转换的重要结果。

太阳辐射在地球表面的非均匀分布是大气环流的原动力。

大气环流构成了全球大气运动的基本形势,是全球气候特征和大范围天气形势的主导因子,也是各种尺度天气系统活动的背景。

大气环流的形成原理

大气环流的形成原理主要有以下几个方面:

1. 热带辐合和副热带辐散:赤道地区受到较多的太阳辐射,导致空气上升并形成低压,形成热带辐合。

高层空气再度下沉到副热带地区,形成高压,并产生副热带辐散。

这种气流运动造成了热带高压带和副热带低压带。

2. 科氏力:地球自转形成科氏力,对从赤道到极地的大气运动产生影响。

在北半球,气流向右偏转,在南半球则向左偏转。

因此,在纬度较低的地区,会有从西向东的西风带产生。

3. 地形因素:地形对大气环流也有显著影响。

山脉和高原的存在会引起空气上升和下沉,形成垂直环流。

这种垂直环流会在地表形成风系,如山间谷地风、冬季的盆地倒灌等。

4. 海陆差异:海陆的差异在地球表面引起气压差异,从而产生大气环流。

陆地在白天容易受热,形成低气压,而海洋受到水的热容性大和水的运动性的影响,形成高气压。

这种陆海差异引起了海陆风系统,如海洋附近的海风和陆风。

这些因素相互作用,形成了地球上的大气环流系统,如赤道低压带、副热带高压带、温带低压带和极地高压带。

这些环流系统带来了风、云、降水等天气现象,并对气候和季节变化有重要影响。

大气环流规律知识点总结大气环流是地球上大气循环运动的现象,为了更好地理解大气环流规律,我们首先需要了解大气环流的基本概念和组成要素。

本文将从大气环流的概念入手,逐步介绍大气环流规律的知识点。

一、大气环流的概念和组成要素大气环流是指大气层中空气的运动,是地球自转、辐射平衡和地形等因素共同作用下的结果。

大气环流是在纬度、海陆分布和季节变化的影响下形成的。

大气环流分为垂直环流和水平环流两种。

1. 垂直环流垂直环流是指大气中不同高度层次的气流上下运动形成的环流。

常见的垂直环流包括对流和辐散。

- 对流:太阳辐射使得地球表面加热,暖空气密度减小,从而形成对流现象。

对流通过将热量和水分等物质从地面向大气中输送,起到了重要的气候调节作用。

- 辐散:在高空蓄积的寒冷空气由于密度较大,向下沉降形成辐散。

辐散使得大气层顶部形成高压区,从而控制了地表风向。

2. 水平环流水平环流是指大气在水平方向上的运动形式。

常见的水平环流包括脊线和锋面。

- 脊线:是指大气中高压和低压区之间产生的弯曲线。

脊线的形成与地球自转、地形和温度等因素密切相关,对天气系统的形成和移动有很大影响。

- 锋面:是指在大气层中形成的冷、暖空气交界的界面。

锋面的移动会导致天气的转变,如降雨、雷暴等。

二、大气环流规律的基本原理大气环流的形成和变化受多种因素的影响,主要包括地转偏向力、地形、太阳辐射和海洋等。

1. 地转偏向力地球自转会产生一个由南极指向北极的偏向力,称为科氏力,导致了大气环流的转向。

在北半球,气流会沿顺时针方向偏转;在南半球,气流会沿逆时针方向偏转。

2. 地形地形的高低和起伏会影响大气环流的形成和移动,如山地会阻挡气流的传播,形成马斯特努风。

3. 太阳辐射太阳辐射是地球上大气环流的主要驱动力之一。

太阳辐射会使得地球表面加热,从而产生温度差异,引发大气环流的形成和变化。

4. 海洋海洋对大气环流具有重要的调节作用。

海洋的温度差异和盐度差异会影响大气环流的形成和强度。

大气环流与气候变化大气环流是指地球大气中的气压差异所引起的空气运动。

它是控制全球气候分布和变化的主要因素之一。

气候变化是指长期时间尺度上的气候系统的变化,包括气温、降水、风向等多个方面的变化。

大气环流与气候变化之间存在着密切的关联和相互作用。

一、大气环流的形成与特征大气环流是由地球的旋转、地表温度差异以及地形和水体分布等因素的综合作用下形成的。

根据纬度的不同,大气环流可分为赤道区、中纬度区和极地区三个主要环流带。

1.赤道区环流赤道区域的大气环流被称为副热带高压环流系统。

它主要由两个带状的环流组成:南半球的南半球副热带高压和北半球的北半球副热带高压。

在这两个高压带之间,存在着赤道低压带。

赤道低压带是由于太阳辐射强烈,大量热空气上升而形成的。

副热带高压带是由于空气下沉产生的。

2.中纬度区环流中纬度区大气环流带是由两个西风带、两个副极地高压和一个副南极高压带组成的。

由于地球自转和赤道辐射更强的影响,中纬度区的大气环流较为复杂。

其中,西风带是大气环流的核心区域,经常受到冷暖气团的影响,天气变化较为明显。

3.极地区环流极地区大气环流是由副极地高压和副南极高压带组成的。

这两个高压带之间是一个低压带,称为极地低压带。

由于地处高纬度地区,气温极低,大气环流系统相对稳定。

二、大气环流对气候变化的影响大气环流对气候变化有着重要的影响,主要体现在以下几个方面:1.降水分布大气环流决定着降水的分布。

例如,在副热带高压带的下沉气流作用下,地表的降水相对较少,导致干旱地区的形成。

而在西风带和赤道低压带的影响下,降水较为充沛,形成热带雨林和季风气候。

2.气温分布大气环流的不同会导致气温分布的差异。

例如,在极地区域,受到副极地高压的影响,气温极低。

而在赤道区域,由于副热带高压的作用,气温相对较高。

3.风向和风速大气环流的运动也会导致风向和风速的变化。

例如,在西风带的影响下,气流呈现东风和西风的交替,风速较快。

而在副热带高压和副极地高压的带动下,风速较小。

全球大气环流知识点总结一、大气环流的重要性大气环流是地球大气中不断运动的现象,它对地球上的气候和天气起到至关重要的作用。

大气环流的形成和变化对全球温度分布、降水分布和风向等气候要素都有重要影响,进而影响到人类的生产生活。

因此,研究大气环流的规律对于理解和预测天气、气候变化以及应对气候变化带来的影响具有重要意义。

二、大气环流的基本原理1. 热力驱动大气环流的主要驱动力来自太阳照射,地球的不同地区因吸收的太阳辐射不同,导致了地球表面的温度差异。

热力驱动下,空气流动,形成了地球表面到高空的大气环流系统。

2. 科里奥利力科里奥利力是地球自转产生的力。

在不同纬度地区,地球自转产生的离心力不同,因此导致了气流的偏转。

科里奥利力决定了大气环流的偏转规律,产生了地球各地不同的气候。

三、大气环流的主要特征大气环流是以气压和温度为基础的,表现为快速纵横交错的大气运动带。

它形成了地球上的气候分带,表现为纬向环流和经向环流。

1. 纬向环流纬向环流主要由赤道气流和两极气流组成。

赤道气流是由于赤道地区受热力作用最强而形成的,赤道附近的地区因受热量多,空气上升,形成了赤道低压,而两极地区则因受热少,空气下沉,形成了高压。

赤道低压和两极高压之间的温差和气压差形成了从赤道到两极的纬向大气环流。

2. 经向环流经向环流主要由西风带和副风带的盛行风系组成。

西风带位于赤道附近的20-40°纬度范围内,是地球上受科里奥利力影响形成的气流,其主要特点是气流在从西向东的过程中因科里奥利力向南偏转,形成了西风带。

副风带则位于两极附近,属于高压带的气流,其特点是空气下沉,形成了气压高,盛行风系向南北两侧吹向赤道。

四、大气环流的影响1. 气候分布大气环流的运动轨迹在地球上形成了气候分带,不同纬度和经度地区的气候分布差异明显。

2. 降水分布大气环流的运动会形成高空冷空气和低空暖湿空气的交汇,导致了降水的不均匀分布。

例如,赤道地区因为受热强烈,形成了气温高、湿度大的热带雨林;而两极地区则气温低、湿度小,形成了冰雪覆盖的极地地区。

大气环流形成的主要因素

(一)太阳辐射作用

大气运动需要能量,而能量几乎都来源于太阳辐射的转化。

大气不仅吸收太阳辐射、地面辐射和地球给予大气的其它类型能量,同时大气本身也向外放射辐射。

然而这种吸收和放射的差额在大气中的分布是很不均匀的,沿纬圈平均在35°S—35°N之间是辐射差额的正值区,即净得能量区。

由35°S向南和由35°N向北是辐射差额的负值区,即净失能量区。

这样自赤道向两极形成了辐射梯度,并以中纬度地区净辐射梯度最大。

净辐射梯度分布引起了地球上高、低纬度间的大气热量收支不平衡,使大气中出现了有效位能,形成了向极的温度梯度。

大气是低粘性、可压缩流体,温度和气压的改变可能引起膨胀或收缩。

结果,低纬大气因净得热量不断增温并膨胀上升,极地大气因净失热量不断冷却并收缩下沉。

在这种温度梯度下,为保持静力平衡,对流层高层必然出现向极地的气压梯度,低层出现向低纬的气压梯度。

假设地球表面性质均一和没有地转偏向力,则气压梯度力的作用将使赤道和极地间构成一个大的理想的直接热力环流圈,见图4·31。

环流使高低纬度间不同温度的空气得以交换,并把低纬度的净收入热量向高纬度输送,以补偿高纬热量的净支出,从而维持了纬度间的热量平衡。

因此,太阳辐射对大气系统加热不均是大气产生大规模运动的根本原因,而大气在高低纬间的热量收支不平衡是产生和维持大气环流的直接原动力。

(二)地球自转作用

大气是在自转的地球上运动着,地球自转产生的偏转力迫使运动空气的方向偏离气压梯度力方向。

在北半球,气流向右偏转,结果使直接热力环流圈中自极地低空流向赤道的气流偏转成东风,而不能迳直到达赤道;同样,自赤道高空流向极地的气流,随纬度增高,偏转程度增大,逐渐变成与纬圈相平行的西风。

可见,在偏转力的作用下,理想的单一的经圈环流,既不能生成也难以维持,因而形成了几乎遍及全球(赤道地区除外)的纬向环流。

纬向风带的出现,阻挡着经向气流的逾越,引起某些地区空气质量的辐合和一些地区空气质量的辐散,使一些地区的高压带和另一些地区的低压带得以形成和维持。

结果,全球气压水平分布在热力和动力因子作用下,呈现出规则的纬向气压带,而且高低气压带交互排列(图4.34)。

而气压带的生成和维持又是经圈环流形成的必需条件。

因而地球自转是全球大气环流形成和维持的重要因子。

(三)地表性质作用

地球表面有广阔的海洋、大片的陆地,陆地上又有高山峻岭、低地平原、广大沙漠以及极地冷源,因此是一个性质不均匀的复杂的下垫面。

从对大气环流的影响来说,海陆间热力性质的差异所造成的冷热源分布和山脉的机械阻滞作用,都是重要的热力和动力因素。

海洋与陆地的热力性质有很大差异。

夏季,陆地上形成相对热源,海洋上成为相对冷源;冬季,陆地成为相对冷源,海洋却成为相对热源。

这种冷热源分布直接影响到海陆间的气压分布,使完整的纬向气压带分裂成一个个闭合的高压和低压。

同时,冬夏海、陆间的热力差异引起的气压梯度驱动着海陆间的大气流动,这种随季节而转换的环流是季风形成的重要因素。

北半球陆地辽阔,海陆东西相间分布,在冬季,大陆是冷源,纬向西风气流流经大陆时,气流温度逐渐

降低,直到大陆东岸降到最低,气流东流入海后,因海洋是热源,气温不断升温,直到海洋东缘温度升到最高,这样便形成了图4·32所示的温度场。

即大陆东岸成为温度槽,大陆西岸形成温度脊。

夏季时,温度场相反,大陆东岸为温度脊,大陆西岸为温度槽。

根据热成风原理,与温度场相适应的高空气压场则是,冬季大陆东岸出现低压槽,西岸出现高压脊,夏季时相反。

可见,海陆东西相间分布对高空环流形势的建立和变化有明显影响。

地形起伏,尤其是大范围的高原和高大山脉对大气环流的影响非常显著,其影响包括动力作用和热力作用两个方面。

当大规模气流爬越高原和高山时,常常在高山迎风侧受阻,造成空气质量辐合,形成高压脊,在高山背风侧,则利于空气辐散,形成低压槽。

东亚沿岸和北美东岸,冬半年经常存在的高空大槽,虽然其形成同海陆温差有关,但同西风气流爬越巨大青藏高压和落基山的动力减压亦有一定关系。

如果地形过于高大或气流比较浅薄,则运动气流往往不能爬越高大地形,而在山地迎风面发生绕流或分支现象,在背风面发生气流汇合现象。

地形对大气的热力变化也有影响。

比如青藏高原相对于四周自由大气来说,夏季时高原面是热源,冬季时是冷源,这种热力效应对南亚和东亚季风环流的形成、发展和维持有重要影响。

夏季极冰的冷源作用改变了太阳总辐射所形成的夏季经向辐射梯度,使对流层大气的夏季热源仍维持在低纬,冷源维持在高纬极区,这种夏季极冰冷源作用是影响大气环流运动的又一重要因素。

由上可见,海陆和地形的共同作用,不仅使低层大气环流变得复杂化,而且也使中高层大气环流有在特定地区出现平均槽、脊的趋势。

(四)地面摩擦作用

大气在自转地球上运动着,与地球表面产生着相对运动。

相对运动产生着摩擦作用,而摩擦作用和山脉作用使空气与转动地球之间产生了转动力矩(即角动量)。

角动量在风带中的产生、损耗以及在风带间的输送、平衡,对大气环流的形成和维持具有重要作用。

角动量为空气质点旋转速度与它到旋转轴距离的乘积。

单位质量空气相对于地轴运动的角动量公式为

ω为地球自转角速度,R为地球半径,u为大气纬向风速,为纬度。

式中第一项表示当空气和地球一起以ω角速度旋转时所具有的角动量,又称ω角动量。

第二项为大气相对于地球运动的角动量,又称u角动量。

地球上的气流基本上呈纬向流动着,在中高纬度主要是西风带,低纬度是广阔东风带。

在西风带地球通过摩擦作用给大气一个自东向西的转动力矩,所以西风带中大气将损耗西风角动量而地球将获得西风角动量。

在东风带地球通过摩擦作用给大气一个自西向东的转动力矩,所以在东风带中大气获得地球给予的西风角动量,而地球将支出西风角动量。

照此下去,西风带因不断损耗西风角动量,近地层西风要减弱;东风带因不断获得西风角动量,近地层东风也要减弱。

然而长期观测事实证明,东、西风带的平均风速没有发生明显变化,地球自转速度也没有发生

变化。

这表明大气中的角动量是守恒的,东、西风带由地球获得或损耗的西风角动量是相等的。

同时也表明大气中必有一种从东风带向西风带输送西风角动量的过程存在。

角动量的输送包括水平和垂直输送。

水平输送主要通过平均纬向环流上叠加的大型涡旋(槽线呈东北-西南向)和平均经向风速来完成u角动量的输送。

垂直输送主要靠平均经圈环流来实现。

ω角动量随纬度有变化,纬度愈低,ω角动量愈大。

在低纬经向环流圈中,赤道上升气流向上携带的ω角动量大于纬度30°附近下沉气流向下携带的ω角动量,因而有净余的ω角动量向上输送。

赤道上空获得的ω角动量向北运行时,在绝对角动量守恒定律支配下,转化为u 角动量以补充大型涡旋向北输送u角动量的需要。

同理,中纬逆环流圈中靠极一侧上升气流向上携带较小ω角动量,而靠低纬一侧下沉气流向下携带较大ω角动量,结果有净余ω角动量向下输送,然后在低空于向北运动中转化为u角动量,补充地面西风带的损耗。

通过角动量输送过程保持了东、西风中角动量平衡,使东、西风带能够长期维持稳定状态。

由上可见,地面摩擦作用是大气环流中纬向环流与经圈环流形成和维持的重要因素。

大气环流的形成和维持,除以上因子外,还同大气本身的特殊性质有联系。