广州广州市大学城校区整体城市设计-图则3

- 格式:ppt

- 大小:11.94 MB

- 文档页数:10

广州大学城概念规划咨询设计单位:广州市城市规划勘测设计研究院城市规划研究所广州大学城建设的目的和意义一、有利于广州科教体系的完善广州大学城项目的提出,最直观的依据是源于现实的挑战:高校扩招——用地不足——外迁的可能与现实趋向。

广州大学城项目的建设,更是主动、积极地因应发展的需求:从趋势与规划看,广州的高教科研事业应有也必将有大的发展,需要先行考虑发展的需求。

通过广州大学城的建设,还能够进一步促进大学在城市中的合理布局,促进城市知识化进程和城市的知识密集区域(知识产业区域)的成立,提升和强化广州作为华南教育与研究中心、华南知识产业中心的地位,从而进一步明确广州中心城市的地位。

二、有利于新型办学和教育模式的探索广州大学城的建设,不仅为大学发展提供空间、用地与设施的支持,而且力图通过营造利于创新的校际网络,创造资源共享、服务体系社会化(后勤服务社会化)、文化多元化的大学发展新模式,并在开发、建设、经营、管理、税收、人口管理等各方面探索建立特殊体制、实施特殊政策、建设特殊区域,为全国高教改革寻求新的模式。

总体鸟瞰图三、有利于促进学、研、产结合,推动大学成果产业化广州大学城顺应产、学、研紧密结合的当代大学基本发展趋向,借鉴国际先进经验,能够进一步发挥大学作为高技术产业摇篮的作用,促进高教对经济、技术发展的积极意义,为学、研、产的结合特别是大学成果的产业化创造空间环境。

四、有利于拉动城市向南部发展,完善城市空间结构广州大学城的建设顺应广州城市“南拓”的趋势,成为城市空间南拓的一个增长点,通过城市空间格局的优化,提升城市空间档次,促进城市的整体发展,推进大广州城市新格局的形成。

总体鸟瞰图五、有利于培育高新技术产业发展,促进地区经济跃升充分发挥大学的社会功能,通过促进大学产业集群特别是高技术产业的发展,使广州的高技术产业无论是规模、还是层次,均进入全国的前列,从而促进广州城市产业升级,提升产业竞争力。

选址基地建设条件分析评价一、地理区位纵观全国已建或将建大学城的城市,它们多为较大区域的中心城市,多分布在我国东部尤其沿海地区,经济发达且具有好的文化教育基础,由此可大略看出大学城这种具有新的组织模式的高教产业集聚区的区位指向。

广州大学城概念规划咨询设计单位:中国城市规划设计研究院成功的大学城必须和当地城市的发展相结合我们在热烈讨论大学城能够给一个城市带来如何如何大的好处的时候,任何说法都不会过分,“硅谷”就是我们的榜样,因为它的存在,使得预期中的美国经济衰退迟迟没有发生,相反,它孕育了美国乃至全球的新经济。

榜样的力量是无穷的,如今我们建设“大学城”的热情,直追当年的开发区。

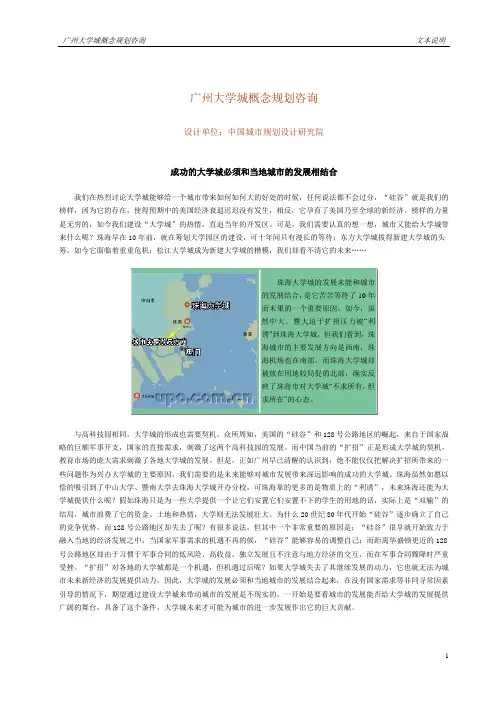

可是,我们需要认真的想一想,城市又能给大学城带来什么呢?珠海早在10年前,就在筹划大学园区的建设,可十年间只有漫长的等待;东方大学城拔得新建大学城的头筹,如今它面临着重重危机;松江大学城成为新建大学城的楷模,我们却看不清它的未来……与高科技园相同,大学城的形成也需要契机。

众所周知,美国的“硅谷”和128号公路地区的崛起,来自于国家战略的巨额军事开支,国家的直接需求,刺激了这两个高科技园的发展。

而中国当前的“扩招”正是形成大学城的契机,教育市场的庞大需求刺激了各地大学城的发展。

但是,正如广州早已清醒的认识到:绝不能仅仅把解决扩招所带来的一些问题作为兴办大学城的主要原因,我们需要的是未来能够对城市发展带来深远影响的成功的大学城。

珠海虽然如愿以偿的吸引到了中山大学、暨南大学去珠海大学城开办分校,可珠海靠的更多的是物质上的“利诱”,未来珠海还能为大学城提供什么呢?假如珠海只是为一些大学提供一个让它们安置它们安置不下的学生的用地的话,实际上是“双输”的结局,城市浪费了它的资金、土地和热情,大学则无法发展壮大。

为什么20世纪80年代开始“硅谷”逐步确立了自己的竞争优势,而128号公路地区却失去了呢?有很多说法,但其中一个非常重要的原因是:“硅谷”很早就开始致力于融入当地的经济发展之中,当国家军事需求的机遇不再的候,“硅谷”能够容易的调整自己;而距离华盛顿更近的128号公路地区却由于习惯于军事合同的低风险、高收益,独立发展且不注意与地方经济的交互,而在军事合同骤降时严重受挫。

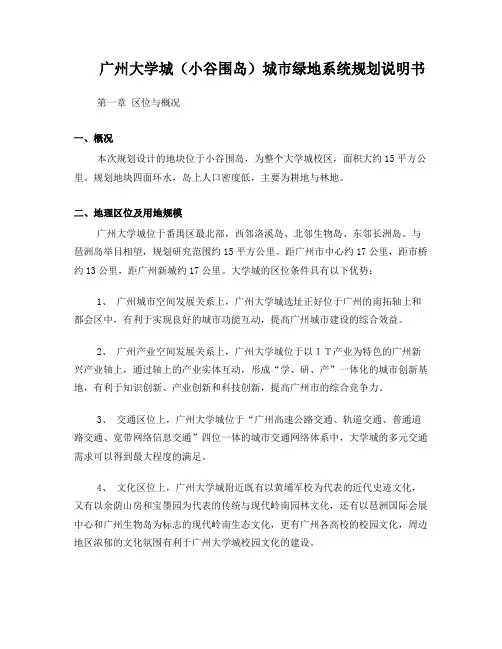

广州大学城(小谷围岛)城市绿地系统规划说明书第一章区位与概况一、概况本次规划设计的地块位于小谷围岛,为整个大学城校区,面积大约15平方公里。

规划地块四面环水,岛上人口密度低,主要为耕地与林地。

二、地理区位及用地规模广州大学城位于番禺区最北部,西邻洛溪岛、北邻生物岛、东邻长洲岛。

与琶洲岛举目相望,规划研究范围约15平方公里。

距广州市中心约17公里,距市桥约13公里,距广州新城约17公里。

大学城的区位条件具有以下优势:1、广州城市空间发展关系上,广州大学城选址正好位于广州的南拓轴上和都会区中,有利于实现良好的城市功能互动,提高广州城市建设的综合效益。

2、广州产业空间发展关系上,广州大学城位于以IT产业为特色的广州新兴产业轴上,通过轴上的产业实体互动,形成“学、研、产”一体化的城市创新基地,有利于知识创新、产业创新和科技创新,提高广州市的综合竞争力。

3、交通区位上,广州大学城位于“广州高速公路交通、轨道交通、普通道路交通、宽带网络信息交通”四位一体的城市交通网络体系中,大学城的多元交通需求可以得到最大程度的满足。

4、文化区位上,广州大学城附近既有以黄埔军校为代表的近代史迹文化,又有以余荫山房和宝墨园为代表的传统与现代岭南园林文化,还有以琶洲国际会展中心和广州生物岛为标志的现代岭南生态文化,更有广州各高校的校园文化,周边地区浓郁的文化氛围有利于广州大学城校园文化的建设。

5、广州旅游网络体系中,广州大学城正好处在“三线一中心”的东南水乡旅游线上,校园文化与旅游的结合将使广州大学城成为广州旅游的一个新亮点。

三、自然条件3.1、地形地貌广州小谷围岛四周环水,以低丘陵冲击平原为主。

基地内有众多山丘,最高处40~45M,一般20~25M,较低15~20M。

另有水塘、河涌多条,许多已连成带片。

3.2、地震区划根据最新国家标准《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),小谷围岛地震动峰值加速度为0.1,地震的反应谱特征周期为0.65s。

第八章市政专项规划8.1 防洪(潮)、排涝控制性规划防洪排涝规划设计原则本次中心组团防洪排涝控制性规划设计原则遵循上一层次规划确定的原则如下:☆“分散出口,蓄排结合”:通过岛内规划的河涌体系将蓄洪与排涝功能有机相结合,依就地势分散排往外江。

☆“自排为主,抽排为辅”:岛内排水以自排为主,根据实际需要设置排涝泵站,尽可能减少排涝泵站的设置。

☆“二级排水,生态河道”:岛内路面和场地的排水先就近分散排入河涌,再由河涌排入外江;岛内河涌考虑建设兴利与除害相结合的亲水性生态堤岸。

☆“泄洪排涝,景观绿廊”:大学城内河与外江的防洪排涝规划不仅要满足泄洪、排涝的安全要求,同时可营造出环境幽雅、以人为本、人水亲和的绿色生态人居环境。

一、规划依据1.《广州城市建设总体战略概念规划纲要》,2001年2.《广州市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》,2001年3.《广州市市区防洪(潮)规划报告》,1995年4.《广州~虎门出海水道整治规划报告》,1996年5.广州市城市规划局穗规设[2001]14号文《关于提供珠江重点堤岸建设设计要点的函》6.《防洪标准》(GB50201-94)7.《水利工程水利计算规范》(SL104-95)8.《堤防工程设计规范》(B50286-98)二、规划标准广州大学城(小谷围岛)采用的是200年一遇的防洪(潮)标准。

排涝标准即采用20年一遇24小时设计暴雨1天排完的标准。

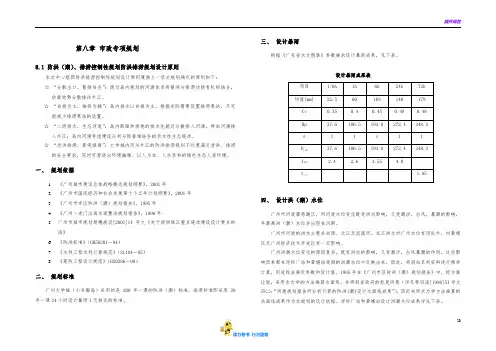

三、设计暴雨根据《广东省水文图集》参数推求设计暴雨成果,见下表。

设计暴雨成果表项目1/6h 1h 6h 24h 72h均值(mm) 22.5 60 103 140 179Cv 0.35 0.4 0.45 0.48 0.48Hp 37.6 106.5 193.8 272.4 348.3α 1 1 1 1 1Hp面37.6 106.5 193.8 272.4 348.3f24h2.4 2.63.554.0f3天1.85四、设计洪(潮)水位广州市河道属感潮区,但河道水位变化既受洪水影响,又受潮汐,台风,暴潮的影响,年最高洪(潮)水位多出现在汛期。

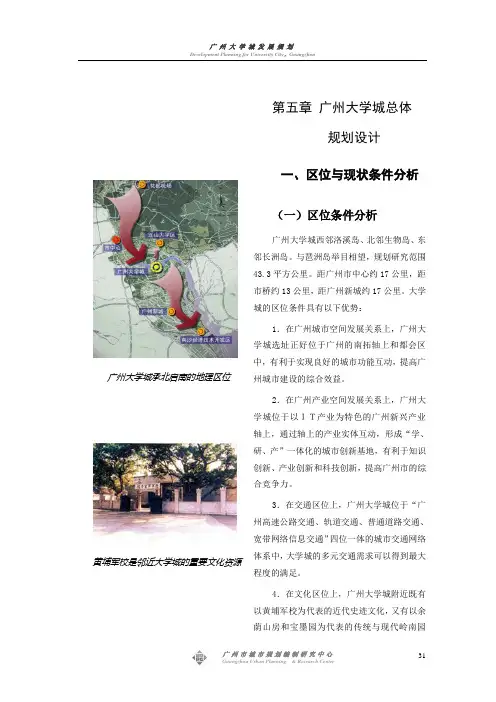

广州大学城承北启南的地理区位黄埔军校是邻近大学城的重要文化资源第五章广州大学城总体规划设计一、区位与现状条件分析(一)区位条件分析广州大学城西邻洛溪岛、北邻生物岛、东邻长洲岛。

与琶洲岛举目相望,规划研究范围43.3平方公里。

距广州市中心约17公里,距市桥约13公里,距广州新城约17公里。

大学城的区位条件具有以下优势:1.在广州城市空间发展关系上,广州大学城选址正好位于广州的南拓轴上和都会区中,有利于实现良好的城市功能互动,提高广州城市建设的综合效益。

2.在广州产业空间发展关系上,广州大学城位于以IT产业为特色的广州新兴产业轴上,通过轴上的产业实体互动,形成“学、研、产”一体化的城市创新基地,有利于知识创新、产业创新和科技创新,提高广州市的综合竞争力。

3.在交通区位上,广州大学城位于“广州高速公路交通、轨道交通、普通道路交通、宽带网络信息交通”四位一体的城市交通网络体系中,大学城的多元交通需求可以得到最大程度的满足。

4.在文化区位上,广州大学城附近既有以黄埔军校为代表的近代史迹文化,又有以余荫山房和宝墨园为代表的传统与现代岭南园林文化,还有以琶洲国际会展中心和广州生物岛为标志的现代岭南生态文化,更有广州各高校的校园文化,周边地区浓郁的文化氛围有利于广州大学城校园文化的建设。

5.在广州旅游网络体系中,广州大学城正好处在“三线一中心”的东南水乡旅游线上,校园文化与旅游的结合将使广州大学城成为广州旅游的一个新亮点。

(二)现状条件分析1.土地利用现状广州大学城南岸包含了新造、南村两镇的大部分镇区,东南部用地为生态农业保护区,西南侧为南村工业园用地(调整为研发生产基地)。

小谷围岛以低丘陵冲击平原为主, 现状多为农业用地和林地,包含穗石、练溪等6条行政村。

岛上还包括了一些房地产开发项目,如占地500亩的艺术村,华南碧桂园等。

用地情况详见表5-1,表5-2。

2.人口现状根据南村镇和新造镇镇政府提供的有关统计数据,截至2000年,在大学城的研究用地范围(以下简称“大学城用地”)内,南村镇建成区人口为16169人,新造镇镇域内的小谷围岛上人口13658人,大谷围地区(南岸地区)建成区人口13534人,总人口43361人。

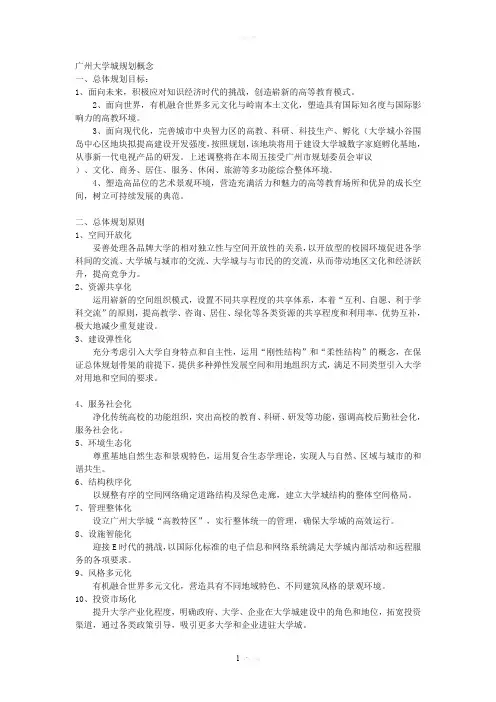

华南理工大学建筑设计研究院广州大学城2组团(简称大学城)建筑施工图统一要求一软件统一使用AutoCAD14软件(我院已有正式版)或R14作平台的专业软件(天正3.0)。

二图例:按国家制图标准三文字样式文字统一使用Windows系统提供的TrueType字体(特殊符号除外)。

其中:1 图名:黑体,字高10mm,图名右侧8mm处标注比例用字高6mm的宋体。

2 标准文字:宋体,汉字与数字,字高3~4mm。

四尺寸样式在图形文件中定义并使用统一的尺寸样式、尺寸界线、尺寸线、尺寸起止符号及尺寸数字应保持在同一尺寸块中,不要炸开。

其中,尺寸起止符号采用粗短线,其倾斜方向与尺寸界线成45度角,长度为2~3mm,尺寸数字字高3mm。

五线宽λ0.18mm,用于尺寸线、尺寸界线、等高线、断开界线(折断线、波浪线)、引出线、图例线(如砖墙斜线等)、中心线(点划线)、对称符号线(点划线)、编号圆等。

λ0.25mm,用于不可见轮廓线(虚线)、绿化物、道路及人行道(双线)用地红线(双点划线)、建筑界线(双点划线)等。

λ0.35mm,用于平面中主要可见轮廓线(如墙线),剖面中部分可见轮廓线(如吊顶线、建筑装修面材线)等。

λ 0.5mm,用于剖面中的主要可见轮廓线(如结构线)λ0.7mm,粗实线,用于剖面剖切线、断面剖切线、剖立面中地平线等。

其它未注明作法见有关制图标准。

六图纸编排工程图纸编排一般为图纸目录、总图、建筑、结构、给排水、空调、电气……七注意事项:1.图框采用本院统一图框,电子文件见大学城目录的文件。

2.各设计人员修改了图纸,应及时书面通知各工种和总负责。

3.文件名用文件名称+修改日期,例如:名称01(年)05(月)15(日)4.以建筑标高为完成面标高,结构标高为建筑标高减去50mm。

顶层则标注结构面标高5. 1:100以下比例的剖面和外墙详图应示意完成面的饰面线,大比例详图应标出各层材料示意。

八图层管理:按天正图层管理λ墙线: A-WALL 255轴标: A-AXIS 绿λλ轴线: A-DOTE 红门、窗: A-WINDOW 绿λλ文字: A-PUB_TEXT 白家具,洁具: A-L VTRY 紫λ道路:λ A-GROUND 黄尺寸: A-PUB_DIM 绿λ阳台:λ A-BALCONY 紫柱子: A-COLUMN 白λ填充:λ A-PUB_HATCH 白九统一内容:1.图纸目录图纸目录是施工图纸的明细和索引。

广州大学城规划概念一、总体规划目标:1、面向未来,积极应对知识经济时代的挑战,创造崭新的高等教育模式。

2、面向世界,有机融合世界多元文化与岭南本土文化,塑造具有国际知名度与国际影响力的高教环境。

3、面向现代化,完善城市中央智力区的高教、科研、科技生产、孵化(大学城小谷围岛中心区地块拟提高建设开发强度,按照规划,该地块将用于建设大学城数字家庭孵化基地,从事新一代电视产品的研发。

上述调整将在本周五接受广州市规划委员会审议)、文化、商务、居住、服务、休闲、旅游等多功能综合整体环境。

4、塑造高品位的艺术景观环境,营造充满活力和魅力的高等教育场所和优异的成长空间,树立可持续发展的典范。

二、总体规划原则1、空间开放化妥善处理各品牌大学的相对独立性与空间开放性的关系,以开放型的校园环境促进各学科间的交流、大学城与城市的交流、大学城与与市民的的交流,从而带动地区文化和经济跃升,提高竞争力。

2、资源共享化运用崭新的空间组织模式,设置不同共享程度的共享体系,本着“互利、自愿、利于学科交流”的原则,提高教学、咨询、居住、绿化等各类资源的共享程度和利用率,优势互补,极大地减少重复建设。

3、建设弹性化充分考虑引入大学自身特点和自主性,运用“刚性结构”和“柔性结构”的概念,在保证总体规划骨架的前提下,提供多种弹性发展空间和用地组织方式,满足不同类型引入大学对用地和空间的要求。

4、服务社会化净化传统高校的功能组织,突出高校的教育、科研、研发等功能,强调高校后勤社会化,服务社会化。

5、环境生态化尊重基地自然生态和景观特色,运用复合生态学理论,实现人与自然、区域与城市的和谐共生。

6、结构秩序化以规整有序的空间网络确定道路结构及绿色走廊,建立大学城结构的整体空间格局。

7、管理整体化设立广州大学城“高教特区”,实行整体统一的管理,确保大学城的高效运行。

8、设施智能化迎接E时代的挑战,以国际化标准的电子信息和网络系统满足大学城内部活动和远程服务的各项要求。

广州大学城概念规划(四方案图文对比)广州大学城概念规划咨询技术文件(摘要)第一条规划研究原则1.本次规划研究应紧密结合广州市的社会、经济状况(尤其是产业发展状况),探讨广州大学城在未来发展中所面临的问题与挑战并确定相应的发展策略。

2.本次规划研究应面向新世纪,立足高起点、高标准,体现当今世界教育科技的发展趋势,体现为大学服务的良好社会功能。

3.大学城作为一个教育园区既要具有相对独立完整性,又要与城市总体发展相协调,体现大学园区的开放性及对城市发展的辐射带动作用。

4.大学城的总体布局要有利于学科交叉、优势互补、资源共享,有利于提高教学科研水平和高质量人才培养,同时要适应高校深化改革和高教事业可持续发展的要求,留有充分的发展空间,适应分期开发的需要。

5.大学城总体布局要处理好资源共享、后勤社会化与各校区相对独立完整之间的关系。

做到既有利于资源的集约、高效利用,又使大学城内的各个大学校区相对独立完整。

6.大学城要从营造高效的生态环境的角度出发,充分尊重基地的自然环境,组织多层次的、有机的生态系统。

7.本次规划应深化大学城的文化内涵,在继承广州传统地域文化的基础上力图有新的拓展、新的文化价值取向,使之成为广州文化建设的新标志。

第二条规划研究条件1.广州大学城现状东南部用地为生态农业保护区,北部为国际生物岛,西南侧为南村工业园用地(调整为研发生产基地)。

大学城总体布局应充分考虑它们与大学城之间的优势互补关系,并通过本次规划研究界定大学城的建设用地范围和规模。

2.广州大学城用地范围内包含新造、南村两镇建成区及数条自然村。

本次规划应对村镇在大学城内的布局进行研究,提出它们或搬迁、或合并、或保留等措施,并应考虑与新造、南村的社会经济发展相结合,走可持续发展的道路。

3.大学城用地范围内已确定的道路为:东侧京珠高速公路(红线80M,线型已定),西侧规划快速路(走向定,座标未定),南侧金山大道(红线60M,已建成)及金山大道延长线(红线60M,走向定,座标未定)。

广州大学城概念规划咨询设计单位:广州市城市规划勘测设计研究院城市规划研究所广州大学城建设的目的和意义一、有利于广州科教体系的完善广州大学城项目的提出,最直观的依据是源于现实的挑战:高校扩招——用地不足——外迁的可能与现实趋向。

广州大学城项目的建设,更是主动、积极地因应发展的需求:从趋势与规划看,广州的高教科研事业应有也必将有大的发展,需要先行考虑发展的需求。

通过广州大学城的建设,还能够进一步促进大学在城市中的合理布局,促进城市知识化进程和城市的知识密集区域(知识产业区域)的成立,提升和强化广州作为华南教育与研究中心、华南知识产业中心的地位,从而进一步明确广州中心城市的地位。

二、有利于新型办学和教育模式的探索广州大学城的建设,不仅为大学发展提供空间、用地与设施的支持,而且力图通过营造利于创新的校际网络,创造资源共享、服务体系社会化(后勤服务社会化)、文化多元化的大学发展新模式,并在开发、建设、经营、管理、税收、人口管理等各方面探索建立特殊体制、实施特殊政策、建设特殊区域,为全国高教改革寻求新的模式。

总体鸟瞰图三、有利于促进学、研、产结合,推动大学成果产业化广州大学城顺应产、学、研紧密结合的当代大学基本发展趋向,借鉴国际先进经验,能够进一步发挥大学作为高技术产业摇篮的作用,促进高教对经济、技术发展的积极意义,为学、研、产的结合特别是大学成果的产业化创造空间环境。

四、有利于拉动城市向南部发展,完善城市空间结构广州大学城的建设顺应广州城市“南拓”的趋势,成为城市空间南拓的一个增长点,通过城市空间格局的优化,提升城市空间档次,促进城市的整体发展,推进大广州城市新格局的形成。

总体鸟瞰图五、有利于培育高新技术产业发展,促进地区经济跃升充分发挥大学的社会功能,通过促进大学产业集群特别是高技术产业的发展,使广州的高技术产业无论是规模、还是层次,均进入全国的前列,从而促进广州城市产业升级,提升产业竞争力。

选址基地建设条件分析评价一、地理区位纵观全国已建或将建大学城的城市,它们多为较大区域的中心城市,多分布在我国东部尤其沿海地区,经济发达且具有好的文化教育基础,由此可大略看出大学城这种具有新的组织模式的高教产业集聚区的区位指向。

SPECIAL COLLECTION 广州大学城广州大学城校区组团二位于大学城小谷围岛的东南侧,红线内用地223.8hm 2,包含华南理工大学,广州中医药大学,广东药学院三所大学:华南理工大学教学区总用地为81.8hm 2,学生2万人;广东药学院教学区总用地为38.08hm 2,学生8000人;广州中医药大学教学区总用地为48.1hm 2,学生1.2万人;生活区分为南北两个区,北区为广州中医药大学、广东药学院的生活区,总用地为27.8hm 2,南区为华南理工大学生活区,总用地为30.0hm 2。

在规划中,我们充分考虑现代教育理念、自然环境和功能组成等因素,力图营造交融共享、亲近自然、有机和谐的大学校园。

交融共享大学城最突出的特点在于发挥积聚效应,实现资源共享、促进校际交流。

在组团二的规划中,我们以“交融共享”作为设计的楔入点,充分体现大学城的优势和特色。

在组团二中央设置一个生态公园,构成整个组团交融共享与绿化环境的核心以及交通联系的节点,同时形成组团二城市空间及景观的个性特色。

我们结合原有地形,以河湖绿地为主,配以系列开合有致的广场和小品,使生态公园成为令人心驰神往的休闲场所。

同时在其中设置学生食堂、活动中心、体育场馆等完全开放的公共服务设施,从而形成一个凝聚学生活动,促进资源共享的组团中心。

在生态公园边缘设置一条环路,贯穿并连接各个地块,形成便捷的交通联系,并沿上述环路,面向公园布置系列广场,构成最具生活气息的步行纽带,同时结合四处过街桥及相应的食堂,活动中心等公建,组织出联系各所学校教学区与生活区的最便捷简短的步行路径。

利用生态共享公园内部绿化水体及系列广场等城市设计,建立了组团二的独特城市形象,并延伸了城市的开敞空间,使组团二与城市的整体空间构成有机的对话关系。

亲近自然注重人与自然的和谐,强调生态可持续观念是当今建筑规划发展的大方向。

在规划中,我们尊重自然生态环境,强调营造生态校园。

基地内自然环境优越:丘陵起伏,绿树成荫;水系发达,与珠江水道联系密切;在村落中有许多百年以上的古树。

SPECIAL COLLECTION 广州大学城在广州大学城组团一的设计中,以岭南生态校园环境和校园文化为创作主题,以自然环境的保护和利用为构思出发点,将主题构思贯穿于整体、单体环境及细部的系统设计中,创造出具有岭南特色的生态的校园环境。

一、组团概况广州大学城组团一位于大学城最北端,用地包括中山大学和广东外语外贸大学的校区生活区及周边地块,它南邻大学城中心公园,东邻城市绿化带,西邻珠江,地理位置十分优越。

整体用地地形为平缓的丘陵地,内有10座小山丘。

有大面积的天然的水系在东、西两个方向与珠江连接,是基地主要的排涝出口。

中山大学用地110hm2,办学规模2.3万人。

中山大学是一所历史悠久的文理科大学,校本部位于广州市滨江东路,建筑群围绕中央绿地呈对称性布局,其中轴线由南而北延伸至珠江边,其江畔的牌坊及砖红色教学楼是建筑的最大特色。

外语外贸大学用地约70hm2,办学规模1.2万人。

位于白云山麓的外语外贸大学是一所涉外型的大学。

校本部内绿树婆娑,有清澈的山溪流过,教学楼外墙以棕黄色为主色。

两所大学有不少相近的学科,可进行相应的学术交流活动。

二、规划设计构思作为大学城有机的组成部分,组团一的规划设计与大学城的景观结构体系应有着密切关系,并与相邻的组团通过教学、科研、生活的功能网络及道路、绿化等连接网络,形成完整的网络体系。

组团内建筑是围绕生态轴布置的,生态轴是校园结构的主要骨架。

尊重地段的自然环境,从地段的实际情况出发,充分利用地段现有的生态环境的结构和走向,创造出有岭南风格、适合地段环境的设计,是本规划的目的。

首先,设计方案应该尽一切可能不破坏用地内的绿化、山体,基本保留原有水系,并对这一自然现状加以再利用,形成校园主要景观。

两所校园北部相连的水系激发了我们将两所大学的生态轴融为一体的构思,相连的生态轴不但有排涝功能,同时又是联系两所大学的纽带,为相互的资源共享、文化交流创造条件。

河边设置校际休闲带,建筑、道路巧妙地避开山体,蜿蜒其中。

SPECIAL COLLECTION广州大学城广州大学城广州大学校区组田四位于大学城(小谷围岛)的西端,南面及西北面分别毗邻海心岗水道及小洲水道,东南面以中部快线为界,西面与广东科学中心(在建)隔路相望,规划中的地铁七号线穿越基地中部。

规划设计范围约为132hm2(其中教学区92hm2),总建筑面积近80万m2(其中教学区近47万平方米)。

在以绵延起伏的丘陵地形为特色的广州大学城中,广州大学校区基地所在的环境地形具有明显的特殊性。

规划基地内现状主要为农田和少量果林,地势低洼平坦。

由于位于小谷围岛西端,南北两面为珠江水道相夹,自然景观资源相当优越。

基地内水网聚集,有较多的河涌及池塘。

西北面有两个水口与小洲水道相通,南面有一个水口与海心岗水道相通。

因此在规划设计构思中着重考虑水环境的营造,注意对基地内现有果树的保护,并进一步围绕中心湖提出了“信息廊”的设计概念。

规划设计充分考虑校区的滨水自然环境和地方文化特色,从营造高效生态环境的高度出发,科学地确定规划的指标和组织多层次的有机生态绿地系统,在继承传统地域文化和尊重自然环境的基础上,塑造生态型的新校园。

广州大学城广州大学校区的规划与建筑设计是对特殊基地环境的特殊解读。

一、 “双轴双环”的规划结构广州大学城广州大学校区采用“双轴双环”的规划结构。

双轴校区南入口引入的礼仪景观轴和由西入口引入的连接文、理各科教室和实验室直至生活区的弧形轴线联系成一整体,双轴的交汇点为架高的图文广场,它不仅是校区最重点的景观节点和视觉焦点,也是校园活动、人流集散的中心点。

双环以环形信息廊联系各主要教学楼和生活区,环绕中心湖面、水系及绿岛组成的中心生态核,兼具观景、景观功能,形成共享交流的环形空间;在规划区的周边规划了环型车行道路,解决车行交通问题,同时使广州大学的校区组团更加紧凑。

二、以水为题的特色校园景观环境规划设计结合基地水网密集,两面临江的现状特点,构思中强调以水体为核心,形成具有鲜明特色的校园环境。

广州大学城滨水区的城市设计研究案例:上海黄浦江两岸地区的城市设计,宁波CBD城市设计,香港城市中心滨水区的城市设计,美国巴尔地摩港区改造,波士顿滨水区改造,多伦多滨水区再开发,伦敦码头区改造,横滨MM21地区改造等,通过对这些案例的研究,总结经验,汲取教训,结合广州大学城的规划纲要、珠江沿岸模糊地段的城市设计,提出了广州大学城滨水区的城市设计引导原则●设计目标:建立一个文化复合型的生态滨水区域●引导原则:一,在城市功能上,以文化、生活休闲为主;在珠江主航道两側滨水区,主要安排了两个主题公园:图文信息公园、体育运动公园,从而来强化体现大学城作为广州市的一个特色城区。

游客无论是乘船还是坐地铁来到这个区域,都能强烈的体验到一种文化张力。

在次航道一侧的大学城滨水区主要设置了学生公寓及其社区中心,并结合这些社区点设计了若干个水上休闲码头,形成了一系列吸引点,增强滨水区域的活力。

二,在空间性格上,达到共享开放的原则;在滨水区域设计了向城市开放的公园、广场或公共设施,而不是设置一些为一部分独享的设施;三,在景观生态方面,强化水与绿的廊道;充分利用现有的滨水岸线,通过加法与减法,在珠江沿岸形成充满蓝色与绿色的纵向廊道,并将水与绿通过若干条横向廊道引入到大学城中的每一个主题公园。

四,在开发强度方面,执行有效控制原则;对滨水区的密度、容积率、高度上进行有序控制,使其形成多层次的以生态为主的城市景观。

五,在交通组织上,满足连续性、可达性原则;在纵向上结合广州珠江沿岸地段的城市设计,设计一条绿色的珠江滨水健康步道;在横向,通过地面的各种交通设施(地铁、轻轨、公交、校园巴士等)到达滨水区。

六,在空间肌理上,形成对比的原则;在滨水的两岸,通过空间肌理、实体形态、绿化植被的不同处理手法,试图创造疏与密、断与续、浪漫与理性相对比的景观效果。

七,在城市意象上,再现“三关三石锁珠江”的历史景观;从水域珠江主航道进入大学城的过程中,我们特意在三个关节点上将安排三个历史韵味的地标,给每一个游客强烈的区域感。

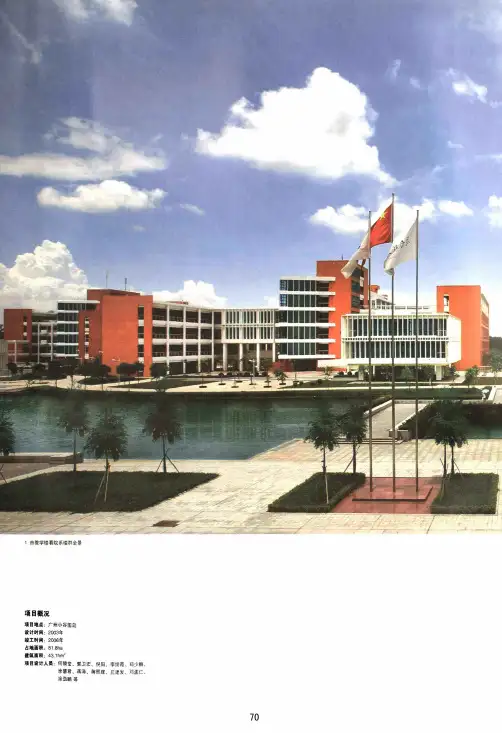

68SPECIAL COLLECTION广州大学城广州大学城组团三面积约2.46km2,位于小谷围岛南部,南临珠江,地理位置优越。

组团三由有2.8万学生规模的广东工业大学和4000学生规模的广州美术学院组成。

两所学校一所以工科为主,另一所是中国乃至世界最大的艺术院校。

如何既体现两所学校各自特色、满足各自使用需求,同时又形成组团三相对统一的校园风格,即“和而不同”,是规划与建筑设计的关键点。

一、“无背脸”建筑:广东工业大学教学建筑模式广东工业大学近10年来规模增长很快,各学科、院系之间的重新整合势在必行。

新校园建设为学科整合提供了一次难逢的机遇和一个良好的平台。

学校提出的设计任务书明确了“综合楼”群作为学科整合方式,例如化工环境材料学院综合楼、机电自动化学院综合楼、信息计算机学院综合楼等。

规划与建筑设计如何应对学科整合这一使用需求和发展趋向?“无背脸”建筑,以及由其组成的格网式建筑群,成为一种设计应答。

所谓“无背脸”建筑,是指建筑具有两个或两个以上的方向,而非单一指向。

也就是说,建筑具有两个或两个以上的“正脸”(主入口),没有“背脸”。

一期已经建成的、由两幢条形“无背脸”建筑组成的化工环境材料学院综合楼有四个均等的“正脸”(主入口),可以分别满足化工、环境、材料系(学科)等对相对独立、均等出入口的需求,同时在建筑中段主体部分提供学科交叉和整合的空间,达到学科整合与设计形式的“无缝”对接。

“无背脸”建筑(群)还可以适应使用功能的不断变化。

例如,校方最近提出更为综合和宽泛的学科整合理念,将综合楼群设定为工学一号楼、二号楼等。

“无背脸”建筑很好适应了这种变化。

二、“功能分层”先导:广州美术学院教学建筑模式一般而言,功能分区是校园规划与设计的首要考虑因素。

而对于美术院校,“功能分层”较功能分区更为重要。

美术院校基础教学所需要的大量南北向天光教室必须布置在建筑顶层,以便于利用天光。

广州美术学院新校园采用“功能分层”方式进行规划与建筑设计,在主要教学建筑楼群的顶层布置天光教室,往下依次安排普通教室、计算机教室、各学科系办公室等,很好地满足了使用需求。