上海高考历史二轮复习(中国古代史)

- 格式:doc

- 大小:884.00 KB

- 文档页数:4

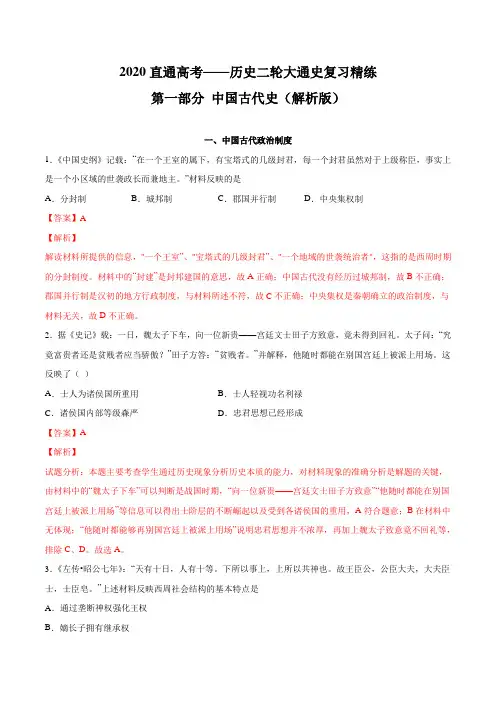

2020直通高考——历史二轮大通史复习精练第一部分中国古代史(解析版)一、中国古代政治制度1.《中国史纲》记载:“在一个王室的属下,有宝塔式的几级封君,每一个封君虽然对于上级称臣,事实上是一个小区域的世袭政长而兼地主。

”材料反映的是A.分封制B.城邦制C.郡国并行制D.中央集权制【答案】A【解析】解读材料所提供的信息,"一个王室”、"宝塔式的几级封君”、"一个地域的世袭统治者",这指的是西周时期的分封制度。

材料中的“封建”是封邦建国的意思,故A正确;中国古代没有经历过城邦制,故B不正确;郡国并行制是汉初的地方行政制度,与材料所述不符,故C不正确;中央集权是秦朝确立的政治制度,与材料无关,故D不正确。

2.据《史记》载:一日,魏太子下车,向一位新贵——宫廷文士田子方致意,竟未得到回礼。

太子问:“究竟富贵者还是贫贱者应当骄傲?”田子方答:“贫贱者。

”并解释,他随时都能在别国宫廷上被派上用场。

这反映了()A.士人为诸侯国所重用B.士人轻视功名利禄C.诸侯国内部等级森严D.忠君思想已经形成【答案】A【解析】试题分析:本题主要考查学生通过历史现象分析历史本质的能力,对材料现象的准确分析是解题的关键,由材料中的“魏太子下车”可以判断是战国时期,“向一位新贵——宫廷文士田子方致意”“他随时都能在别国宫廷上被派上用场”等信息可以得出士阶层的不断崛起以及受到各诸侯国的重用,A符合题意;B在材料中无体现;“他随时都能够再别国宫廷上被派上用场”说明忠君思想并不浓厚,再加上魏太子致意竟不回礼等,排除C、D。

故选A。

3.《左传•昭公七年》:“天有十日,人有十等。

下所以事上,上所以共神也。

故王臣公,公臣大夫,大夫臣士,士臣皂。

”上述材料反映西周社会结构的基本特点是A.通过垄断神权强化王权B.嫡长子拥有继承权C.严格的等级关系D.血缘纽带和政治关系紧密结合【答案】C【解析】据材料“人有十等……故王臣公,公臣大夫,大夫臣士,士臣皂”并结合所学知识可知,这反映了西周严格的社会等级秩序,故C项正确;材料无法体现西周垄断神权强化王权,故A项错误;材料并未涉及嫡长子拥有继承特权的问题,故B项错误;材料也没有反映血缘纽带和政治关系紧密结合的特点,故D项错误。

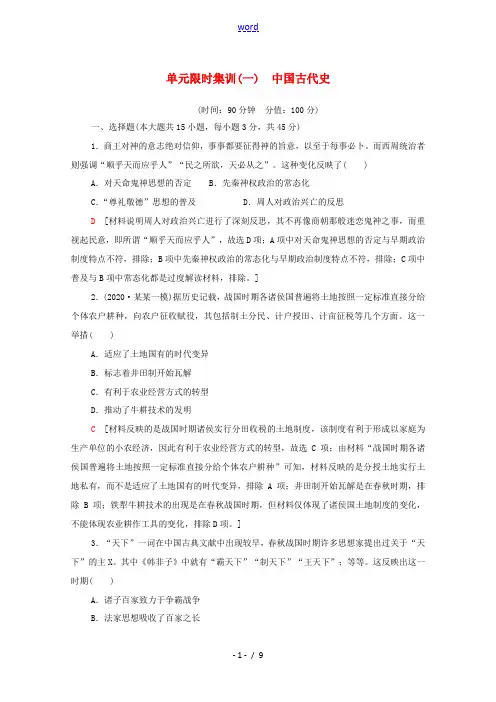

单元限时集训(一) 中国古代史(时间:90分钟分值:100分)一、选择题(本大题共15小题,每小题3分,共45分)1.商王对神的意志绝对信仰,事事都要征得神的旨意,以至于每事必卜。

而西周统治者则强调“顺乎天而应乎人”“民之所欲,天必从之”。

这种变化反映了( ) A.对天命鬼神思想的否定 B.先秦神权政治的常态化C.“尊礼敬德”思想的普及D.周人对政治兴亡的反思D[材料说明周人对政治兴亡进行了深刻反思,其不再像商朝那般迷恋鬼神之事,而重视起民意,即所谓“顺乎天而应乎人”,故选D项;A项中对天命鬼神思想的否定与早期政治制度特点不符,排除;B项中先秦神权政治的常态化与早期政治制度特点不符,排除;C项中普及与B项中常态化都是过度解读材料,排除。

]2.(2020·某某一模)据历史记载,战国时期各诸侯国普遍将土地按照一定标准直接分给个体农户耕种,向农户征收赋役,其包括制土分民、计户授田、计亩征税等几个方面。

这一举措( )A.适应了土地国有的时代变异B.标志着井田制开始瓦解C.有利于农业经营方式的转型D.推动了牛耕技术的发明C[材料反映的是战国时期诸侯实行分田收税的土地制度,该制度有利于形成以家庭为生产单位的小农经济,因此有利于农业经营方式的转型,故选C项;由材料“战国时期各诸侯国普遍将土地按照一定标准直接分给个体农户耕种”可知,材料反映的是分授土地实行土地私有,而不是适应了土地国有的时代变异,排除A项;井田制开始瓦解是在春秋时期,排除B项;铁犁牛耕技术的出现是在春秋战国时期,但材料仅体现了诸侯国土地制度的变化,不能体现农业耕作工具的变化,排除D项。

]3.“天下”一词在中国古典文献中出现较早,春秋战国时期许多思想家提出过关于“天下”的主X。

其中《韩非子》中就有“霸天下”“制天下”“王天下”;等等。

这反映出这一时期( )A.诸子百家致力于争霸战争B.法家思想吸收了百家之长C.为秦统一六国奠定思想基础D.国家统一是历史发展趋势D[根据材料“春秋战国时期许多思想家提出过关于‘天下’的主X”可知,此时国家统一成了众多思想家的共识,统一成为历史发展的必然趋势,故选D项。

专题突破练三中国古代的经济与社会生活一、选择题1.(2021·辽宁沈阳一模)有研究表明:“定居聚落获取食物的开发领地半径约5千米,而采集渔猎等流动经济型聚落的领地半径则为10千米。

”这有利于印证( )A.采集渔猎是一种先进生产方式B.农业产生对人类居住环境的影响C.人类的生产活动范围越来越大D.交通运输的不断进步与发展2.(2021·山东淄博一模)战国时期,各国货币出现交变现象。

行铜贝的楚国在晚期亦铸行布币,行刀币的齐、燕亦铸行圜钱。

这说明战国时期( )A.由分裂走向统一的趋势B.统一市场逐渐形成C.区域间商贸联系的加强D.货币使用状况混乱3.(2021·山西太原一模)西汉政府在丝织业发达地区设置官营丝织作坊,如齐郡有“三服官”主管制作“天子之服”,所属“作工各数千人,一岁费数巨万”。

长安有东、西织室,汉元帝时,每年花费五千万钱以上。

这反映出汉朝( )A.丝织业的生产技术高超B.官营生产超过私营作坊C.官营丝织业生产规模大D.丝织业为政府垄断专卖4.(2021·广东梅州一模)汉朝的国有土地称为“公田”,除了使用士兵、服役农民耕种之外,遇到灾荒时还“假”(出租借贷)给百姓耕种并征收一定数量的假税,称为“假民公田”。

从东汉永平九年(公元66年)到元兴元年(公元105年),政府假民公田近20次。

这一措施( )A.有利于维护政权的稳定B.改变了土地所有制C.打击了地主豪强的势力D.扩大了自耕农群体5.(2021·北京西城期末)魏晋南北朝时期,社会经济在曲折中发展,南方的开发初见成效。

促进南方开发的有利因素是( )A.大部分时期处于分裂状态,社会动荡B.北魏孝文帝将都城从平城迁至洛阳C.北民南迁带来先进生产工具和技术D.汉族与内迁民族从冲突到和平交往6.(2021·山东济宁一模)据《文献通考》载,孝文帝颁行均田令:“令有盈者无受不还,不足者受种如法,盈者得卖其盈,不足者得买所不足,不得卖其分,亦不得买过所足。

上海高考历史等级考知识点在上海高考中,历史是一门重要的科目,也是考生们常常感到头疼的科目之一。

而历史等级考则更是考生们备战的重中之重。

下面将分析一些上海高考历史等级考的重点知识点,希望可以对考生们有所帮助。

第一个重点知识点是中国近代史。

在近代史中,有很多重要的事件和人物,需要考生们了解并熟悉。

例如,考生们需要了解鸦片战争的起因和结果,了解义和团运动的背景和影响,还要了解辛亥革命的重要性和中国共产党的建立等。

对于这些历史事件,考生们需要掌握其发展过程、相关人物以及对中国历史的影响。

只有全面深入地了解近代史,才能在历史等级考中取得好成绩。

第二个重点知识点是世界历史。

全球历史涉及范围广泛,但考生们可以着重学习一些具有重要影响力的事件和人物。

例如,第一次世界大战和第二次世界大战是世界历史中的两个重要事件,对全球格局产生了深远的影响。

此外,列宁、斯大林、毛泽东等重要历史人物也是考生们需要熟悉的对象。

通过学习世界历史,考生们可以扩大视野,了解不同国家和文化之间的联系和互动。

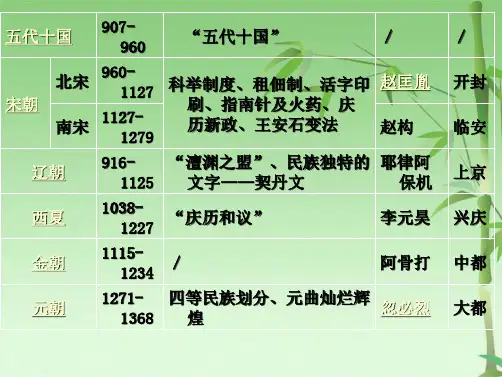

第三个重点知识点是中国古代史。

尽管中国古代历史悠久而庞大,但考生们可以选择一些有代表性的朝代和事件来学习。

例如,西周的分封制度、秦朝的统一、唐朝的盛世等。

这些历史事件都是中国古代历史中的重要节点,对中国历史产生了深远的影响。

了解中国古代历史,可以帮助考生们理解中国文化和传统,对于解读中国历史和社会具有重要意义。

第四个重点知识点是历史文化名人。

历史上有很多影响深远的文化名人,他们不仅对历史产生了重要影响,也对后世文化发展做出了巨大贡献。

例如,孔子是中国古代最重要的思想家和教育家,他的思想对中国文化和社会产生了深远的影响。

还有苏轼、李白等文化名人,他们的诗词创作不仅成为中国文学的瑰宝,也对后世文艺创作产生了重要的影响。

了解历史文化名人可以帮助考生们更好地理解历史发展和人文精神。

最后一个重点知识点是历史地理。

历史地理是历史研究中的重要组成部分,它关注的是地理环境对历史事件的影响。

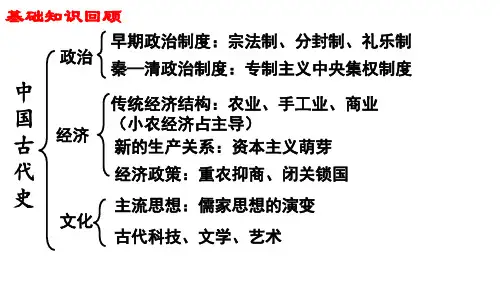

高三历史第二轮复习(专题史)

第1讲古代中国的政治制度

一、知识梳理

1、中央制度演变

夏朝-从“公天下”到“家天下”A

天下为公的禅让制→大人世及以为礼的世袭制;国家特征:官职、军队、监狱、刑法商朝-方国联盟

内服、外服

西周-封邦建国体制的内容B

对象:王室成员、功臣、先代贵族等(血缘为纽带);目的:“封建亲戚,以藩屏周”;作用:周王成为“天下”的共主;保障:周公“制礼作乐”;礼乐征伐自天子出

东周-社会大变革C

礼崩乐坏-礼乐征伐自诸侯出;B.C.221秦统一中国

秦朝-大一统帝国的建立A;皇帝与中央集权体制B

皇帝制(皇权至上);三公九卿

汉朝-汉承秦制B

汉初:继承皇帝制度和中央官制(宽间舒缓、黄老思想);郡国并行制度(封国威胁中央)

汉武帝:内朝、外朝(裁抑丞相);刺史制度(监察地方)

隋唐-三省六部制与政事堂B

中书-门下-尚书;唐朝设政事堂作为宰相议事场所

宋朝-文官体制B

杯酒释兵权;枢密院主军政;重文轻武

元朝-行省制度B

中央设中书省,下设六部,总理全国政务;枢密院-军事、御史台-监察

明朝-内阁制度B

太祖:废丞相,政府各部门直接听命于皇帝;成祖:正式确立内阁制度;设厂卫,直接由皇帝指挥

清朝-军机处的设立B

康熙设南书房;雍正设军机处;乾隆进一步强化军机处;军机处成员由皇帝挑选亲信,军机处完全秉承皇帝旨意办事。

诏令直接发往各地或直接下达中央各职能部门,百官的奏折也直接送军机处议复。

2、地方制度演变

①中央制度演变对应地方制度演变

②元明清时期对边疆的巩固

元朝对边疆地区的管理A

宣政院-西藏、澎湖巡检司-台湾。

清朝巩固多民族国家的措施A

东北-沙俄《尼布楚条约》

西北-康雍乾三代平定准噶尔部、设伊犁将军

西南-雍正设驻藏大臣、乾隆实行金瓶掣签

东南-设台湾府

3、选官制度演变

二、难点

(1)中央集权体制的发展趋势

1、中央加强对地方的控制

郡县制-郡国并行、推恩令、刺史制度-行省制度

对边疆的管理(机构:汉、唐、元、清)

2、削弱相权,加强皇权

①机构:三公九卿-内朝、外朝-三省六部制-内阁-军机处

②方法:

分割相权:使宰相集体议政、相互牵制,加强皇权。

启用亲信:以亲信构成决策机关,加强皇权。

3、加强对人民的思想控制,文化走向专制

秦始皇:焚书坑儒

汉武帝:罢黜百家,独尊儒术

清朝:文字狱、修书

第2讲古代中国的经济

一、知识梳理

1、历代农业、手工业和商业经济基础知识梳理

①农业

(1)史前社会(原始弄耕A):距今1万年(新石器时代)开始农耕生活;意义;特点:南稻北粟、南北并立。

满天星斗,八方雄起;中原地区是中华文明的核心地区

(2)宋代(王安石变法A):理财-均输法、青苗法、农田水利法、募役法、方田均税法。

强兵-保甲法、将兵法。

政治-科举新法等。

(3)清(社会经济繁荣的诸多表现A)

粮食作物:南方地区多种双季稻;番薯、玉米引入解决一些地区的缺粮问题

经济作物:桑、茶、棉、甘蔗、蓝靛、烟草等都成为重要的商品化农产品。

②手工业

(1)商朝(青铜时代A)-青铜器-礼器-等级身份和政治地位的象征;

(2)春秋战国(社会大变革C)-最深刻的变革来自于经济领域:铁制农具和犁耕技术(3)清初(社会经济繁荣的诸多表现A)-农村家庭手工业不断推广;湖州丝、松江布,不

仅输往各地,还行销国外;大小城市和市镇普遍开设大小手工业作坊,各类生产工具和生活用品较前代更为丰富

③商业

(1)汉唐对外贸易(丝绸之路A):

汉-西汉张骞出使西域,开通“丝绸之路”

唐-设安西都护府与北庭都护府,丝绸之路臻于全盛;中国的丝绸、纸张、瓷器等商品源源不断运往西方;西方的物品以及音乐、舞蹈、绘画、雕塑、建筑艺术、天文、历算、医药和宗教信仰也由此输入中国

(2)宋代海上贸易(海上丝绸之路A):南宋从海路前来通商的国家有50多个;广州、泉州、明州是著名的三大外贸港;官市舶司,专门管理贸易事务;输入的商品主要有香料、珍宝、药材等;输出商品主要是丝织品、瓷器、茶叶。

(3)明清时期的对外贸易(朝贡贸易的特点B、从海禁到闭关B)

明-海禁政策“片板不许入海”;朝贡贸易(厚往薄来)

清-迁海令;康熙中期设海关,允许外国商船前来贸易;康熙晚期加以收缩;乾隆实施闭关政策,规定外国商船只能在广州一地通商。

(4)清初的商业(社会经济繁荣的诸多表现A)

汉口“船码头”,镇江“银码头”,无锡“布码头”;北京是全国贸易中心,在市场上零售和批发有各地、各民族的工艺品与土特产。

2、农业、手工业和商业之间的联系-重农抑商是我国古代经济的基本特征

第3讲古代中国主流思想的演变

一、知识梳理:

二、难点:比较历代儒家思想演变过程

三、概括儒家思想的变迁

战国时期受冷落、秦朝遭受压制、西汉时期独尊、魏晋南北朝危机、宋明时期理学是儒学主流、明清遭到批判、维新变法时期利用 新文化运动时期抨击。

第4讲 古代中国民族关系与科学技术

一、古代中国民族关系: 1、核心点:

中国是以汉族为主体的统一的多民族国家。

民族融合,主要途径有民族迁移、杂居、通婚、相互学习、互市贸易、联合斗争、少数民族统治者的改革,实现本民族封建化即汉化过程。

2、历代中央政府对少数民族的管辖及汉族同少数民族经济文化交流概况:

(1)西汉——对西域各族:①汉武帝派张骞出使西域。

③汉武帝发动对匈奴的战争,并在河西走廊设置河西四郡(敦煌、酒泉、武威、张掖)。

(2)北魏——北魏孝文帝学习汉族文化采用汉族地主阶级的统治制度,进行汉化改革。

(3)唐朝——对各民族都实施较为开明的民族政策,汉族和边疆各族的交往和民族文化交流日益频繁。

吐蕃——文成公主、入西藏同吐蕃首领松赞干布和亲,并带去中原的蔬菜种子、手工业品、医药和生产方面的书籍及其他手工业生产技术等。

(4)两宋——两宋在同辽、西夏及金、蒙古的战争与和平。

(5)元朝——藏族地区正式列入中国版图(宣政院管辖),在澎湖设巡检司,加强中国对台湾的管辖。

(6)清朝——巩固多民族国家的统一(具体内容见第一讲) 二、古代中国科学技术:

1、了解“四大发明”,认识中国古代科技发明对世界文明发展的贡献。

(1)造纸术:西汉前期,已经发明了纸,东汉时期,蔡伦改进了造纸术。

(2)印刷术:北宋中期,毕昇(升)发明活字印刷术,比欧洲早四百多年。

(3)指南针:宋代时制成了指南针,南宋时,指南针经由阿拉伯人传入欧洲,为环球航行和新大陆的发现提供了重要条件。

(4)火药:唐朝开始运用于军事,宋代广泛用于军事。

13世纪至14世纪,火器传入阿拉伯和欧洲。

2、科学著作——沈括的《梦溪笔谈》:被誉为中国科学史上的里程碑。

时代 伦理观

政治观

演变

西周 周礼:社会规范,维护等级制度。

周礼:德治

春秋 战国 孔子:“仁”即爱人,从亲近的血缘关系入手,推而广之,形成和谐的人

际关系和有序的社会秩序。

孟子:仁义礼智

孟子:“民贵君轻”的民本思想和仁政思想。

不符合时代发展的要求,不受重视。

秦 “焚书坑儒”

西汉 董仲舒:提出“天人感应”,将儒家

伦理道德神学化。

提出“三纲五常”(君为丞纲,夫为妻纲,父为子纲;仁义礼智信)

董仲舒:“天人感应”基础上的“君权神授”:君王受命于天,但也要受到天的约束。

适应了当时加强中央集权的需要,取得独尊的地位,成为历代统治思想和社会主流意识形态。

宋明 朱熹:理学集大成者。

儒学伦理道德哲学化。

提出“天理论”,伦理纲常就是天理。

进而提出“明天理、灭人 欲”。

儒学有了新的发展,成为居于正统地位的官方哲学和维护君主专制的思想工具。