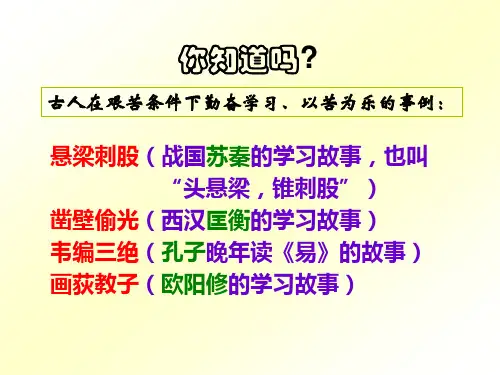

悬梁刺股(战国苏秦学习故事,也叫 “头悬梁,锥刺股”)

- 格式:ppt

- 大小:1.26 MB

- 文档页数:28

王老师 1

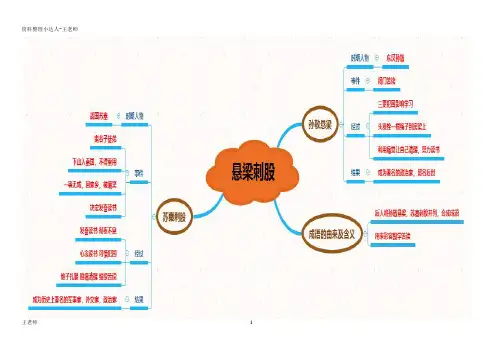

悬梁刺股故事简介文字版

孙敬悬梁

时期人物:东汉孙敬

事件:闭门苦读

经过:三更犯困影响学习;头发栓一根绳子到房梁上;利用痛觉让自己清醒,努力读书结果:成为著名的政治家,留名后世

苏秦刺股

时期人物:战国苏秦

事件:鬼谷子徒弟;下山入秦国,不得重用;一事无成,回家乡,被嘲笑;决定发奋读书经过:发奋读书彻夜不息;心念读书可惜犯困;锥子扎腿剧痛清醒继续苦读

结果:成为历史上著名的军事家,外交家,政治家

小结:后人将孙敬悬梁,苏秦刺股并列,合成成语;用来形容勤学苦读。

王老师 2。

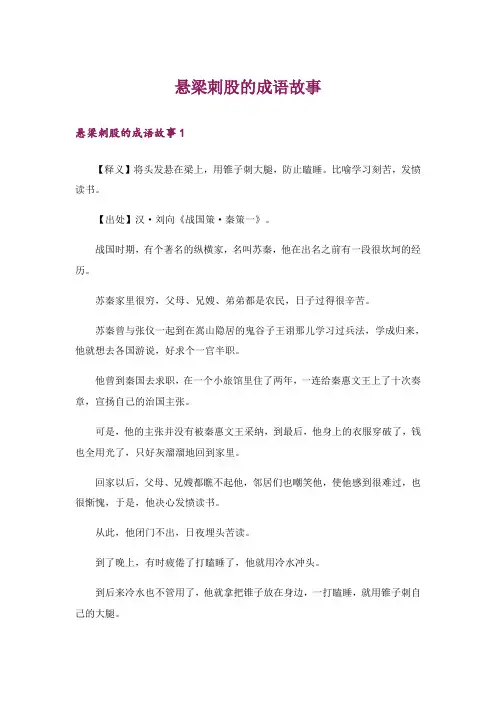

悬梁刺股的成语故事悬梁刺股的成语故事1【释义】将头发悬在梁上,用锥子刺大腿,防止瞌睡。

比喻学习刻苦,发愤读书。

【出处】汉·刘向《战国策·秦策一》。

战国时期,有个著名的纵横家,名叫苏秦,他在出名之前有一段很坎坷的经历。

苏秦家里很穷,父母、兄嫂、弟弟都是农民,日子过得很辛苦。

苏秦曾与张仪一起到在嵩山隐居的鬼谷子王诩那儿学习过兵法,学成归来,他就想去各国游说,好求个一官半职。

他曾到秦国去求职,在一个小旅馆里住了两年,一连给秦惠文王上了十次奏章,宣扬自己的治国主张。

可是,他的主张并没有被秦惠文王采纳,到最后,他身上的衣服穿破了,钱也全用光了,只好灰溜溜地回到家里。

回家以后,父母、兄嫂都瞧不起他,邻居们也嘲笑他,使他感到很难过,也很惭愧,于是,他决心发愤读书。

从此,他闭门不出,日夜埋头苦读。

到了晚上,有时疲倦了打瞌睡了,他就用冷水冲头。

到后来冷水也不管用了,他就拿把锥子放在身边,一打瞌睡,就用锥子刺自己的大腿。

鲜血流了出来,他也痛醒了,就又继续读书。

通过几年的苦读,苏秦终于掌握了丰富的知识,兵法也更加精通了,对各国的政治、经济、军事等情况也了如指掌。

于是,苏秦再次出去游说,终于成为一名大纵横家,身披六国相印,使秦国在十几年之内不敢轻举妄动。

到了西汉时,也出了一名像苏秦一样靠苦读成才的人物,他的名字叫孙敬。

他家里也很穷,没有办法供他上学,但他非常想念书,就借来书本在家里自学。

他如饥似渴地学习,从早到晚,人们从他家门前经过,都可以看到他正在认真地学习。

他日以继夜地刻苦读书,有时觉得累了,一边读书,一边就打瞌睡。

他想了很多方法来刺激自己,到后来都不怎么有效果。

有一天晚上,他读着读着又打起瞌睡来,夜已经很晚了,睡意不断地侵袭上来,他坐在那里,脑袋不由自主地往下栽。

他狠狠地拍了一下脑门,忽然想出一个办法来。

他找来一根绳子,把一头栓在房子的横梁上,另一头绑住自己的`头发。

这样,他只要一打瞌睡,头往下一栽,绳子拉住了头发,非常疼痛,睡意马上就消失了,他就又打起精神来读书。

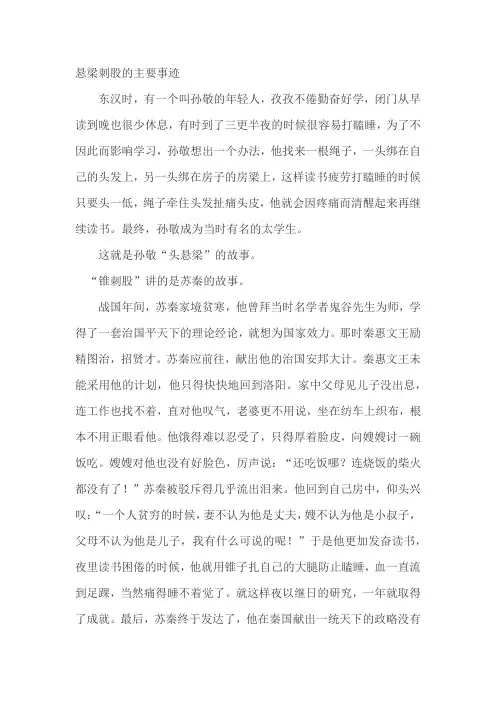

悬梁刺股的主要事迹东汉时,有一个叫孙敬的年轻人,孜孜不倦勤奋好学,闭门从早读到晚也很少休息,有时到了三更半夜的时候很容易打瞌睡,为了不因此而影响学习,孙敬想出一个办法,他找来一根绳子,一头绑在自己的头发上,另一头绑在房子的房梁上,这样读书疲劳打瞌睡的时候只要头一低,绳子牵住头发扯痛头皮,他就会因疼痛而清醒起来再继续读书。

最终,孙敬成为当时有名的太学生。

这就是孙敬“头悬梁”的故事。

“锥刺股”讲的是苏秦的故事。

战国年间,苏秦家境贫寒,他曾拜当时名学者鬼谷先生为师,学得了一套治国平天下的理论经论,就想为国家效力。

那时秦惠文王励精图治,招贤才。

苏秦应前往,献出他的治国安邦大计。

秦惠文王未能采用他的计划,他只得快快地回到洛阳。

家中父母见儿子没出息,连工作也找不着,直对他叹气,老婆更不用说,坐在纺车上织布,根本不用正眼看他。

他饿得难以忍受了,只得厚着脸皮,向嫂嫂讨一碗饭吃。

嫂嫂对他也没有好脸色,厉声说:“还吃饭哪?连烧饭的柴火都没有了!”苏秦被驳斥得几乎流出泪来。

他回到自己房中,仰头兴叹:“一个人贫穷的时候,妻不认为他是丈夫,嫂不认为他是小叔子,父母不认为他是儿子,我有什么可说的呢!”于是他更加发奋读书,夜里读书困倦的时候,他就用锥子扎自己的大腿防止瞌睡,血一直流到足踝,当然痛得睡不着觉了。

就这样夜以继日的研究,一年就取得了成就。

最后,苏秦终于发达了,他在秦国献出一统天下的政略没有获得成功,于是就立刻改变政略,说服山东(太行山之东)六国(齐、楚、韩、赵、魏、燕)联合起来结成了一条“合纵”的战线,共同反抗秦国,不让秦国出潼关一步。

因此,苏秦佩带了六国相印,从楚国回赵,仪仗队有几里路那么长,骑兵步卒,执戈持盾,围绕在苏秦座车之旁,车前车后,旌旗蔽天。

各国诸侯派来的专使,随节获送,俨如一个国君出巡。

当苏秦车驾经过洛阳他的家门时,苏秦的嫂嫂、弟弟、老婆看到这副威仪,吓得俯卧在地,头都不敢抬。

以前他们的那副势利小人相现在都无影无踪了。

【典故】悬梁刺股这个成语由两个故事组成。

“悬梁”的故事是说汉朝人孙敬,字文宝,非常好学,从早到晚地读书。

有时疲倦了,想睡觉,就用一根绳子系住头发,另一头拴在房梁上拉直.这时候如果再打瞌睡,就会被绳子拉醒。

“刺股”的故事说的是战国时期,苏秦读书欲睡,就拿锥子扎大腿,使自己清醒起来,再坚持读书的事.后人将这两个故事合成“悬梁刺股"一句成语,用以激励人发愤读书学习。

主要内容是:东汉时候,有个人名叫孙敬,是著名的政治家。

开始由于知识浅薄得不到重用,连家里人都看不起他,使他大受刺激,下决心认真钻研,经常关起门,独自一人不停地读书。

每天从早到晚读书,常常是废寝忘食。

读书时间长,劳累了,还不休息.时间久了,疲倦得直打瞌睡。

他怕影响自己的读书学习,就想出了一个特别的办法。

古时候,男子的头发很长。

他就找一根绳子,一头牢牢的绑在房梁上.当他读书疲劳时打盹了,头一低,绳子就会牵住头发,这样就会把头皮扯痛了,马上就清醒了,再继续读书学习。

这就是孙敬悬梁的故事。

战国时期,有一个人名叫苏秦,也是出名的政治家。

在年轻时,由于学问不多不深,曾到好多地方做事,都不受重视。

回家后,家人对他也很冷淡,瞧不起他。

这对他的刺激很大。

所以,他下定决心,发奋读书.他常常读书到深夜,很疲倦,常打盹,直想睡觉。

于是他想出了一个方法,准备一把锥子,一打瞌睡,就用锥子往自己的大腿上刺一下.这样,猛然间感到疼痛,使自己清醒起来,再坚持读书。

这就是苏秦"刺股”的故事。

〔注〕:从孙敬和苏秦两个人读书的故事引申出”悬梁刺股”这句成语,用来比喻发奋读书,刻苦学习的精神.他们这种努力学习的精神是好的,但是他们这种发奋学习的方式方法不必效仿。

【典故】悬梁刺股这个成语由两个故事组成。

“悬梁"的故事是说汉朝人孙敬,字文宝,非常好学,从早到晚地读书.有时疲倦了,想睡觉,就用一根绳子系住头发,另一头拴在房梁上拉直。

这时候如果再打瞌睡,就会被绳子拉醒。

1.悬梁刺股这个故事的意思?

答:悬梁刺股的意思是头发绑在房梁上,锥子刺痛大腿来提起精神学习,含义是废寝忘食地刻苦学习。

悬梁刺股出自东汉·班固《汉书》和西汉·刘向《战国策·秦策一》,讲述的是这则成语以孙敬“头悬梁”和苏秦“锥刺股”的故事。

悬梁刺股这一历史典故表现了孙敬、苏秦好学勤读的刻苦精神,表明只要付出时间和精力就会有收获的道理,用以激励人发愤读书学习。

如果想要把事情做成功,就要下定决心,目标明确。

要肯吃苦,肯努力。

世上无难事只怕有心人。

第二周五年级国旗下演讲头悬梁锥刺股的故事

东汉时候,有个人名叫孙敬,是著名的政治家。

开始由于知识浅薄得不到重用,连家里人都看不起他,使他大受刺激,下决心认真钻研,经常关起门,独自一人不停地读书。

每天从早到晚读书,常常是废寝忘食。

读书时间长,劳累了,还不休息。

时间久了,疲倦得直打瞌睡。

他怕影响自己的读书学习,就想出了一个特别的办法。

古时候,男子的头发很长。

他就找一根绳子,一头牢牢的绑在房梁上。

当他读书疲劳时打盹了,头一低,绳子就会牵住头发,这样就会把头皮扯痛了,马上就清醒了,再继续读书学习。

战国时期,有一个人名叫苏秦,也是出名的政治家。

在年轻时,由于学问不多不深,曾到好多地方做事,都不受重视。

回家后,家人对他也很冷淡,瞧不起他。

这对他的刺激很大。

所以,他下定决心,发奋读书。

他常常读书到深夜,很疲倦,常打盹,直想睡觉。

于是他想出了一个方法,准备一把锥子,一打瞌睡,就用锥子往自己的大腿上刺一下。

这样,猛然间感到疼痛,使自己清醒起来,再坚持读书。

这个故事告诉我们:天才出于勤奋,刻苦努力才能获得成功。

![[作文素材]悬梁刺股的历史典故](https://uimg.taocdn.com/a2a163d283c4bb4cf7ecd1f4.webp)

[作文素材]悬梁刺股的历史典故悬梁刺股的历史典故“古时候人们勤奋好学,每天不停地读书。

为了防止自己打瞌睡,就把头发绑在房梁上,或者用锥子刺自己的大腿。

”1 悬梁刺股的故事东汉时候,有个人名叫孙敬,是著名的政治家。

他年轻时勤奋好学,经常关起门,独自一人不停地读书。

每天从早到晚读书,常常是废寝忘食。

读书时间长,劳累了,还不休息。

时间久了,疲倦得直打瞌睡。

他怕影响自己的.读书学习,就想出了一个特别的办法。

他就找一根绳子,一头牢牢的绑在房梁上另一头系在头发上。

当他读书疲劳时打盹了,头一低,绳子就会牵住头发,这样会把头皮扯痛了,马上就清醒了,再继续读书学习。

这就时孙敬悬梁的故事。

战国时期,有一个人名叫苏秦,也是出名的政治家。

在年轻时,由于学问不多不深,曾到好多地方做事,都不受重视。

回家后,家人对他也很冷淡,瞧不起他。

这对他的刺激很大。

所以,他下定决心,发奋读书。

他常常读书到深夜,很疲倦,常打盹,直想睡觉。

他也想出了一个方法,准备一把锥子,一打瞌睡,就用锥子往自己的大腿上刺一下。

这样,猛然间感到疼痛,使自己清醒起来,再坚持读书。

这就使苏秦"刺股"的故事。

2 悬梁刺股资料【注音】xuán liáng cì gǔ【解释】虽然告诉我们发愤忘食地刻苦学习是值得提倡的,但是我们也要认识到为了学习也不能一直努力到累垮自己的身体,读书也是需要适可而止的。

【出处】西汉・刘向《战国策・秦策一》:“(苏秦)读书欲睡,引锥自刺其股,血流至足。

”东汉・班固《汉书》:“孙敬,字文宝,好学,晨夕不休。

及至眠睡疲寝,以绳系头,悬屋梁。

”【简介】悬梁其解为:用绳索等吊具绑其头部(头发),使其固定在一个空间位置(悬空),不会因困倦自由活动,其中“梁” 指房梁,“股”在古代为大腿的意思,故为“股”。

(不是指屁股)故也称:头悬梁,锥刺股。

【近义词】悬头刺股【成语举例】只要拿出悬梁刺股的精神,我们就一定能取得好成绩。

悬梁刺股原文和译文悬梁刺股,比喻废寝忘食地刻苦学习。

以下是悬梁刺股原文和译文,欢迎阅读。

见于《国策·秦策一》载:“(苏秦)读书欲睡,引锥自刺其股,血流至足。

”苏秦,字[2] 季子,战国时著名的纵横家,是东周洛阳乘轩里(洛阳李楼乡太平庄)人,少时便有大志,随鬼谷子学习多年。

为求取功名,他变卖家产,置办华丽行装,去秦游说秦惠王,欲以连横之术逐步统一*,未被采纳。

由于在秦时日太久,以致盘缠将尽,只好衣衫褴褛地返回家中,亲人见他如此落魄,都对他十分冷淡。

苏秦羞愧难当,下决心用功学习,便拿出师傅送给他的《*符》一书,昼夜苦读起来。

读书时他准备了一把锥子,一打瞌睡,便用锥子往自己的大腿上刺,强迫自己清醒过来,专心读书。

如此这般坚持了一年,他再次周游列国。

这次终于说服齐、楚、燕、韩、赵、魏“合纵”抗秦,并手握六国相印。

苏秦缔约六国,联合抗秦,投纵约书予秦,使秦王不敢窥函谷关达15年之久。

出处西汉·刘向《战国策·秦策一》:“(苏秦)读书欲睡,引锥自刺其股,血流至足。

”东汉·班固《汉书》:“孙敬,字文宝,好学,晨夕不休。

及至眠睡疲寝,以绳系头,悬屋梁。

”[1]成语辨析用法:联合式;作定语;形容刻苦学习。

近义:映雪读书、凿壁偷光反义:无心向学示例:清·李渔《比目鱼·赠行》:“我悬梁刺股年复年,把铜雀磨穿。

”悬梁其解为:用绳索等吊具绑其头部(头发),使其固定在一个空间位置(悬空),不会因困倦自由活动,其中“梁”指房梁,“股”在古代为大腿的意思,故为“股”。

故也称:头悬梁,锥刺股。

成语辨析用法:联合式;作定语;形容刻苦学习。

近义:映雪读书、凿壁偷光反义:无心向学示例:清·李渔《比目鱼·赠行》:“我悬梁刺股年复年,把铜雀磨穿。

”悬梁其解为:用绳索等吊具绑其头部(头发),使其固定在一个空间位置(悬空),不会因困倦自由活动,其中“梁”指房梁,“股”在古代为大腿的意思,故为“股”。

《三字经》历史典故:悬梁刺股悬梁刺股是指因怕困倦影响学习,而把头发束起来吊在屋梁上,用锥子刺大腿,形容勤学苦读。

意思是只要付出时间和精力,就会有收获。

也说的是只要下工夫,就会有收获,用以激励人发愤读书学习。

悬梁刺股作为刻苦学习的成语典故,故事源自战国的苏秦和东汉的孙敬。

《三字经》:头悬梁,锥刺股。

彼不教,自勤苦。

孙敬悬梁孙敬是成语悬梁刺股中悬梁的主角人物(另一个主角人物为刺股的东周纵横家苏秦。

)汉代孙敬为了刻苦学习,用绳把自己的头发系在梁上,以防瞌睡。

一旦自己读书觉得疲倦想睡觉,系在梁上的头发就会被拉痛,提醒自己坚持学习。

东汉班固《汉书》:孙敬字文宝,好学,晨夕不休。

及至眠睡疲寝,以绳系头,悬屋梁。

后为当世大儒。

《太平御览》卷六一一引晋张方《楚国先贤传》:孙敬好学,时欲寤寐,悬头至屋梁以自课。

孙敬到洛阳,在太学左右一小屋安置其母,然后入学,编杨柳简以为经。

见《文选.任昉<为萧扬州荐士表>》至乃集萤映雪,编蒲缉柳李善注引晋张方《楚国先贤传》。

后因用作苦学的典故。

苏秦刺股苏秦是战国时期洛阳人。

洛阳是当时周天子的都城。

他很想有所作为,曾求见周天子,却没有引见之路,一气之下,变卖了家产到别的国家找出路去了。

但是他东奔西跑了好几年,也没做成官。

后来钱用光了,衣服也穿破了,只好回家。

家里人看到他趿拉着草鞋,挑副破担子,一付狼狈样。

他父母狠狠地骂了他一顿;他妻子坐在织机上织帛,连看也没看他一眼;他求嫂子给他做饭吃,嫂子不理他扭身走开了。

苏秦受了很大刺激,决心争一口气。

从此以后,他发愤读书,钻研兵法,天天到深夜。

有时候读书读到半夜,又累又困,他就用锥子扎自己的大腿,虽然很疼,但精神却来了,他就接着读下去。

这就是后来人们说的锥刺股,用来表示读书刻苦的精神。

就这样用了一年多的功夫,他的知识比以前丰富多了。

公元前334年开始,他到六国去游说,宣传合纵的主张,结果他成功了。

第二年,六国诸侯订立了合纵的联盟。

苏秦刺股的故事_成语苏秦刺股的典故篇一:《苏秦刺股》故事稿(《苏秦刺股》故事稿尊敬的老师、各位同学:大家好,今天我给大家讲个故事。

在讲之前,我想告诉大家,勤学苦读自古就是我们中华名族的传统美德。

而我今天要讲的故事就是熟为人知的“锥刺股”的主人公苏秦勤学苦读的故事。

大家知道,战国时期中原大地七雄并立,战争不断,各国都想一统中原。

年轻的苏秦想凭着自己的学识和口游说各国。

但遗憾的是他十次上书秦王都没有成功,其他六国也都冷落拒绝他。

最后苏秦变卖家产才得来的钱也已花完,他只得穿着破衣草鞋,贫困而归。

到家时,苏秦全身肮脏不堪,妻子见他狼狈的样子,一声叹息,继续织布;向来慈祥的嫂子见他这副样子扭头就走,不愿为他做饭;父母,也都责骂他是没出息的败家子。

大家可以想象,苏秦当时心情是多么的难受呀,想起遭受的一切,他不禁潸然泪下。

哽咽自责道:“一身贫贱,妻子不认丈夫,嫂子不认小叔,连父母都不认儿子,这都是我自己造成的啊!”感慨之后,苏秦钻入书丛中,以忘掉心中的忧愁。

他暗下决心要把优秀兵书《阴符》熟悉掌握,于是他像着了魔似的钻研这本书的道理。

苏秦足不出户,昼夜不分,勤学苦读,深夜来临,谁都有困得睁不开眼的时候,但苏秦不给自己理由,当昏昏欲睡时,他就用锥子刺入自己的大腿,血一直流到脚面上,剧痛使他睡意全无,又可以全神贯注地学习了,就这样,潜心苦读使苏秦茅塞顿开,他把自己周游列国掌握的信息结合兵书,用心揣摩,不到一年,天下形势便了如执掌。

苏秦再次辞别家人,踏上游说路途,这次他不仅胸怀大志,更是胸有成竹。

他晓之以理,动之以情。

六国终于接受他联合抗秦的主张,并最终得到六国相印,总辖六国臣民。

当苏秦衣锦还乡时,大家猜猜看,家人对待他的态度会是怎样?当然是截然不同了,父母把他看成孝子,妻子又像以前一样恭顺了,嫂子呢,更尊敬他,居然都不敢抬眼看他了。

尊敬的老师,各位同学,这就是苏秦刺股的故事,也是我看过以后就难忘的故事,希望你们喜欢,我也希望我们延安中学的学生都能有“锥刺股”的学习精神,从小做一名有理想有抱负的人。

悬梁刺股的历史典故悬梁刺股的历史典故 “古时候人们勤奋好学,每天不停地读书。

为了防止自己打瞌睡,就把头发绑在房梁上,或者用锥子刺自己的大腿。

”下面是小编帮大家整理的悬梁刺股的历史典故,仅供参考,欢迎大家阅读。

1 悬梁刺股的故事 东汉时候,有个人名叫孙敬,是著名的政治家。

他年轻时勤奋好学,经常关起门,独自一人不停地读书。

每天从早到晚读书,常常是废寝忘食。

读书时间长,劳累了,还不休息。

时间久了,疲倦得直打瞌睡。

他怕影响自己的读书学习,就想出了一个特别的办法。

他就找一根绳子,一头牢牢的绑在房梁上另一头系在头发上。

当他读书疲劳时打盹了,头一低,绳子就会牵住头发,这样会把头皮扯痛了,马上就清醒了,再继续读书学习。

这就时孙敬悬梁的故事。

战国时期,有一个人名叫苏秦,也是出名的政治家。

在年轻时,由于学问不多不深,曾到好多地方做事,都不受重视。

回家后,家人对他也很冷淡,瞧不起他。

这对他的刺激很大。

所以,他下定决心,发奋读书。

他常常读书到深夜,很疲倦,常打盹,直想睡觉。

他也想出了一个方法,准备一把锥子,一打瞌睡,就用锥子往自己的大腿上刺一下。

这样,猛然间感到疼痛,使自己清醒起来,再坚持读书。

这就使苏秦"刺股"的故事。

2 悬梁刺股资料 【注音】xuán liáng cì gǔ 【解释】虽然告诉我们发愤忘食地刻苦学习是值得提倡的,但是我们也要认识到为了学习也不能一直努力到累垮自己的身体,读书也是需要适可而止的。

【出处】西汉·刘向《战国策·秦策一》:“(苏秦)读书欲睡,引锥自刺其股,血流至足。

”东汉·班固《汉书》:“孙敬,字文宝,好学,晨夕不休。

及至眠睡疲寝,以绳系头,悬屋梁。

”【简介】悬梁其解为:用绳索等吊具绑其头部(头发),使其固定在一个空间位置(悬空),不会因困倦自由活动,其中“梁” 指房梁,“股”在古代为大腿的意思,故为“股”。

悬梁刺股的主人公分别是谁悬梁刺股的主人公是孙敬和苏秦。

孙敬因为怕自己在读书的时候会打瞌睡,就用绳子把头发跟房梁绑在一起,这样就能够利用疼痛来让自己保持清醒的头脑。

而苏秦也跟孙敬一样,他为了在夜里发奋读书,一犯困就拿锥子刺自己的大腿。

扩展资料成语是由“头悬梁”和“锥刺股”两个故事组成。

东汉时,有一个叫孙敬的年轻人,孜孜不倦勤奋好学,闭门从早读到晚也很少休息,有时到了三更半夜的时候很容易打瞌睡,为了不因此而影响学习,孙敬想出一个办法,他找来一根绳子,一头绑在自己的头发上,另一头绑在房子的房梁上,这样读书疲劳打瞌睡的时候只要头一低,绳子牵住头发扯痛头皮,他就会因疼痛而清醒起来再继续读书。

最终,孙敬成为当时有名的大学生。

刺股的故事:战国年间,苏秦家境贫寒,他曾拜当时名学者鬼谷先生为师,学得了一套治国平天下的理论经论,就想为国家效力。

那时秦惠文王励精图治,招贤才。

苏秦应前往,献出他的治国安邦大计。

秦惠文王未能采用他的计划,他只得快快地回到洛阳。

家中父母见儿子没出息,连工作也找不着,直对他叹气,老整更不用说,坐在纺车上织布,根本不用正眼看他。

他饿得难以忍受了,只得厚着脸皮,向嫂嫂讨一碗饭吃。

艘嫂对他也没有好脸色,厉声说:“还吃饭哪?连烧饭的柴火都没有了!”苏秦被驳斥得几乎流出泪来。

他回到自己房中,仰头兴叹:“一个人贫穷的时候,妻不认为他是丈夫,嫂不认为他是小叔子,父母不认为他是儿子,我有什么可说的呢!”于是他更加发奋读书,夜里读书困倦的.时候,他就用锥子扎自己的大腿防止瞌睡,血一直流到足踝,当然痛得睡不着觉了,就这样夜以继日的研究,一年就取得了成就。

最后,苏秦终于发达了,他在秦国献出一统天下的政略没有获得成功,于是就立刻改变政略,说服山东(太行山之东)六国(齐、楚、韩、赵、魏、燕)联合起来结成了一条“合纵”的战线,共同反抗秦国,不让秦国出潼关一步。

因此,苏秦佩带了六国相印,从楚国回赵,仪仗队有几里路那么长,骑兵步卒,执戈持盾,围绕在苏秦座车之旁,车前车后,旌旗蔽天。

悬梁刺股的历史典故大全东汉时候,有个人名叫孙敬,是著名的政治家。

他年轻时勤奋好学,经常关起门,独自一人不停地读书。

每天从早到晚读书,常常是废寝忘食。

读书时间长,劳累了,还不休息。

时间久了,疲倦得直打瞌睡。

他怕影响自己的读书学习,就想出了一个特别的办法。

他就找一根绳子,一头牢牢的绑在房梁上另一头系在头发上。

当他读书疲劳时打盹了,头一低,绳子就会牵住头发,这样会把头皮扯痛了,马上就清醒了,再继续读书学习。

这就是孙敬悬梁的故事。

战国时期,有一个人名叫苏秦,也是出名的政治家。

在年轻时,由于学问不多不深,曾到好多地方做事,都不受重视。

回家后,家人对他也很冷淡,瞧不起他。

这对他的刺激很大。

所以,他下定决心,发奋读书。

他常常读书到深夜,很疲倦,常打盹,直想睡觉。

他也想出了一个方法,准备一把锥子,一打瞌睡,就用锥子往自己的大腿上刺一下。

这样,猛然间感到疼痛,使自己清醒起来,再坚持读书。

这就使苏秦"刺股"的故事。

古代中国很重视读书,于是就有了孙敬的头悬梁、苏秦的锥刺骨。

悬梁刺股的主人公是战国的苏秦和东汉的孙敬。

成语“悬梁刺股”由两个故事组成。

“悬梁”见于《太平御览》卷三六三引《汉书》。

《太平御览》卷载:“孙敬字文宝,好学,晨夕不休。

及至眠睡疲寝,以绳系头,悬屋梁。

后为当世大儒。

”孙敬到洛阳太学求学,每天从早到晚读书,常常废寝忘食。

时间久了,也会疲倦得直打瞌睡,他便找了一根绳子,一头绑在房梁上,一头束在头发上,当他读书打盹时,头一低,绳子就会扯住头发,弄疼头皮,人自然也就不瞌睡了,好再继续读书学习。

从此,每天晚上读书时,他都用这种办法,这就是孙敬“悬梁”的故事。

年复一年地刻苦学习,使孙敬饱读诗书,博学多才,成为一名通晓古今的大学问家。

“刺骨”见于《国策·秦策一》载:“苏秦读书欲睡,引锥自刺其股,血流至足。

”苏秦,字季子,战国时著名的纵横家,是东周洛阳乘轩里洛阳李楼乡太平庄人,少时便有大志,随鬼谷子学习多年。

悬梁刺股的故事在漫长的历史长河中,有许多励志的故事激励着一代又一代的人们奋发向前,“悬梁刺股”就是其中的经典。

“悬梁”说的是东汉时期有一个叫孙敬的年轻人,他勤奋好学,从早到晚不停地读书。

时间长了,他就容易疲倦打瞌睡。

为了克服这个问题,他想出了一个特别的办法。

他找来一根绳子,一头绑在房梁上,另一头系在自己的头发上。

当他读书疲劳打盹时,只要一低头,绳子就会猛地拽一下他的头发,疼痛会让他立刻清醒过来,然后继续打起精神读书。

就这样,他凭借着顽强的毅力和决心,日复一日地刻苦学习,最终成为了一位学识渊博的大家。

“刺股”则是战国时期的苏秦的故事。

苏秦出身贫寒,但他心怀大志,决心要干出一番大事业。

他四处游历,希望能得到君王的赏识和重用,然而却处处碰壁,狼狈而归。

回到家中,家人对他也是冷嘲热讽,这让苏秦深受打击。

但他并没有因此而气馁,反而更加坚定了要出人头地的决心。

于是,苏秦开始发奋读书。

每当夜深人静,感到困倦想要睡觉时,他就用一把锥子刺自己的大腿,疼痛使他清醒过来,继续苦读。

经过多年的不懈努力,苏秦终于学有所成。

他凭借自己出色的口才和谋略,成功游说各国君王,最终佩戴六国相印,名震天下。

孙敬和苏秦的故事传颂千古,他们所展现出的那种坚定不移的信念和刻苦勤奋的精神,令人无比敬佩。

在那个时代,读书学习并不是一件容易的事情。

没有明亮的灯光,没有舒适的桌椅,更没有丰富的学习资源。

然而,他们却能够克服重重困难,凭借着自己的毅力和决心,在艰苦的环境中不断追求知识,为实现自己的理想而努力拼搏。

对于我们现代人来说,虽然生活条件已经有了极大的改善,学习环境也更加优越,但我们往往缺乏像孙敬和苏秦那样的决心和毅力。

我们总是会给自己找各种各样的借口,比如学习太累、时间不够、环境不好等等。

但想想孙敬那被绳子拽痛的头皮,苏秦那被锥子刺痛的大腿,我们所面临的这些困难又算得了什么呢?悬梁刺股的故事也让我们明白,成功从来都不是一蹴而就的,它需要我们付出不懈的努力和坚持。