法理学第一章 法学导论

- 格式:ppt

- 大小:289.00 KB

- 文档页数:23

第一编法学导论1.法学是以法律现象为研究对象的各种科学活动及其认识成果的总称。

2.西方法学始于古希腊。

古罗马的法律制度是古代西方法律制度发展的顶峰。

3.注释法学派又称博洛尼亚学派,源于意大利。

4.我国夏、商、西周时期,出现了以天命和宗法制度为核心的法律思想。

5.春秋战国的几百年是中国法律思想兴盛和大发展的时期。

儒墨法道四家都对法学的兴起和发展做出了贡献,其中法家的贡献最为突出,其主张“援法而治,依法治国”。

6.公元653年的《唐律疏义》就是官方注释的范本,最完整的注释法家著作。

7.法理学侧重研究法律的一般性,普遍性问题。

8.法理学的性质及地位:①法理学是法学的一般理论。

②法理学是法学的基础理论。

③法理学是法学的方法论(研究方式)④法理学是法学的意识形态。

9.法理学的五类基本理论问题:法是什么?法应当是什么?法在人类历史上是如何产生和发展的?法在现实生活中是如何运行的?法与社会其他方面是如何相互作用的?10.科学发展观指导下依法治国方略全面实施的表现:①以人为本的法律观。

②依法执政观。

③和谐法治观。

④社会主义法治理念。

第二编法的本体1.法律仅指全国人大及其常务委员会制定的法律。

2.法的本质:①法的阶级本质:a法是“意志”的体现b法是“统治”阶级意志的体现c 法是统治“阶级”意志的体现d法是“被奉为法律”的统治阶级的意志;②法的本质由特定社会的物质生活条件决定:社会物质生活条件是指与人类生存相关的地理环境、人口和物质资料的生产方式。

生产方式是生产力与生产关系的树立统一,生产力代表人与自然界的关系,生产关系代表生产过程中所发生的人与人之间的关系。

③法同时受制于其他因素:政治、思想、道德文化、历史传统、民族、科技等因素。

3.任何事物都有本质和现象两个方面,本质是事务的内部联系,现象是事务的外部表现。

4.法的本质则深藏于法的现象背后,是法存在的基础和变化的决定性力量,是深刻的、稳定的、不可能通过感官直接把握,需要通过抽象思维才能把握。

张文显《法理学》(第三版)讲义第一编法学导论第一章法学研究与法学教育第一节法学的研究对象法学是以法律现象为研究对象的各种科学活动及其认识成果的总称。

包括对法的历时性研究、共时性研究;既要研究法的内在方面,又要研究外部方面;既要研究法律规范、法律关系和法律体系的内容和结构以及法律关系的要素,又要研究法的实际效力、效果、作用和价值。

凡属于与法有关问题和现象都在法学的研究范围内。

第二节法学的历史一、西方法学历史1)起始——古希腊:习惯法为主体的法律制度已有相当程度的发展。

2)顶峰——古罗马:法学获得相对的地位,成为罗马法渊源之一。

3)最灰暗——中世纪:基督教主导,独立法学消失。

4)复兴——中世纪后期:出现法学教育、法学研究,出现注释法学派。

5)世俗化——文艺复兴:人文主义法学派产生。

6)蓬勃——资产阶级革命:出现法权世界观,表现为“社会契约论”“天赋人权论”,提出契约自由、法律面前人人平等、罪刑法定原则。

7)流派——18世纪末:哲理法学派、历史法学派、分析法学派(标志法学作为独立学科出现)。

8)社会化——20世纪初:社会法学派、新黑格尔主义法学派、新康德主义法学派。

9)休眠——二战前后:政府限制言论自由和学术研究,10)振兴——20世纪50年代:法学派新姿态,新兴法学派。

11)流派——70年代:经济分析法学派、批判法学派、新马克思主义法学派。

二、中国法学历史1)夏、商、西周:出现了以天命和宗法制度为核心的法律思想。

“明德慎刑”“以德配天”2)春秋战国:百家争鸣,大发展的时期,法家“以法治国”,法学曾成为“显学”。

3)西汉至清中:以儒家法律思想为核心的文化系统,出现律学(唐律疏议),王安石变法,明末进步法律思想。

4)清末至民国:戊戌变法,洋务派主张中学为体、西学为用,孙中山民主共和制,法学成为独立学科,法学教育正规化。

5)新民主主义革命时期:马克思主义法学出现。

第三节法学与相邻学科(略)第四节法学教育一、法学教育的目标和功能1.概念:定位为素质教育原因:(1)素质教育是学习型社会的必然要求。

第一章导论法学与法理学第一节法学一、法学词源法学是法律科学的简称,其词源历史悠久,但中国与西方不同。

关于法律和法律问题的研究,在我国先秦时期称为“刑名法术之学”或“刑名之学”,汉代始有“律学”。

刑名法术之学主要强调定分正名,着重对“刑” 、“名” 进行辨析。

律学主要是对现行的律例进行注释,关注法律的应用技术,而不关注正义等价值问题。

我国古代“法学”一词最早出现于南北朝时期。

《南齐书?孔稚》曾引孔稚的一句话:“寻古之名流,多有法学” 。

唐代白居易也曾向皇帝建议“悬法学为上科”。

然而,孔白二人所用的“法学”的含义,仍然接近于律学。

宋代以后,律学成为通词。

总的来说,在中国,法学或法律科学的名称,直到19 世纪末20 世纪初西学东渐、西方文化大量传入时才广泛使用。

在西方,法学一词源远流长,正如法一词一样。

“法学”这一词语的拉丁文JURISPRUDENT]/早在公元前3世纪末罗马共和时代就已经出现,该词由IUS(法律、正义、权利)和PROVIDERE先见、知识、聪明)两词合成,表示有系统、有组织的法律知识、法律学问、法律技术。

到公元2 世纪罗马帝国前期,该词已被广泛使用。

当时罗马的五大法学家之一乌尔比安(Ulpianus,公元160―― 228 年)说:“法学是神事和人事的知识,正与不正的学问。

”后来,随着罗马法的复兴,拉丁文JURISPRUDENT这一词语在欧洲各国广泛传播。

德文、法文、英文以及西班牙文等等语种,都是在该词基础上发展出各自指称法学的词汇,并且其含义日渐深刻,内容不断丰富。

(有人,如德国学者莱布尼茨说:法学者,权利之科学也。

有的说:法学是自由的科学。

有的说,法学是正义之学。

)二、法学的性质和对象法学,又称法律科学或法律学,是研究法律、法律现象、法律问题的学问或理论知识体系,是一门关于社会共同生活的规范科学、社会科学。

(一)法学是一门社会科学人类学问博大精深,知识体系复杂。

可以进行不同的划分。

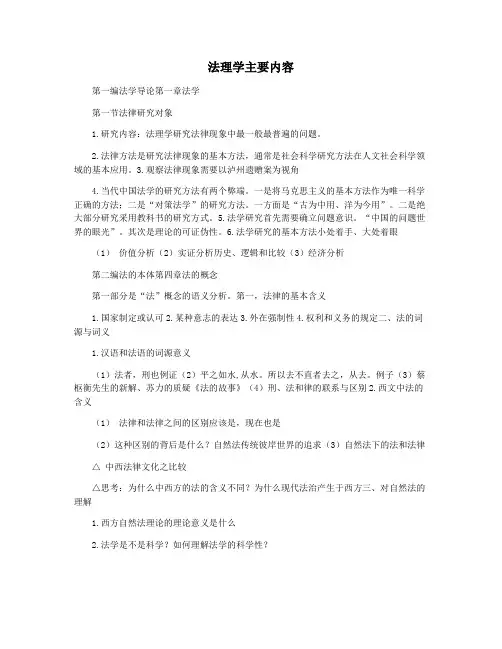

法理学主要内容第一编法学导论第一章法学第一节法律研究对象1.研究内容:法理学研究法律现象中最一般最普遍的问题。

2.法律方法是研究法律现象的基本方法,通常是社会科学研究方法在人文社会科学领域的基本应用。

3.观察法律现象需要以泸州遗赠案为视角4.当代中国法学的研究方法有两个弊端。

一是将马克思主义的基本方法作为唯一科学正确的方法;二是“对策法学”的研究方法。

一方面是“古为中用、洋为今用”。

二是绝大部分研究采用教科书的研究方式。

5.法学研究首先需要确立问题意识。

“中国的问题世界的眼光”。

其次是理论的可证伪性。

6.法学研究的基本方法小处着手、大处着眼(1)价值分析(2)实证分析历史、逻辑和比较(3)经济分析第二编法的本体第四章法的概念第一部分是“法”概念的语义分析。

第一,法律的基本含义1.国家制定或认可2.某种意志的表达3.外在强制性4.权利和义务的规定二、法的词源与词义1.汉语和法语的词源意义(1)法者,刑也例证(2)平之如水,从水。

所以去不直者去之,从去。

例子(3)蔡枢衡先生的新解、苏力的质疑《法的故事》(4)刑、法和律的联系与区别2.西文中法的含义(1)法律和法律之间的区别应该是,现在也是(2)这种区别的背后是什么?自然法传统彼岸世界的追求(3)自然法下的法和法律△ 中西法律文化之比较△思考:为什么中西方的法的含义不同?为什么现代法治产生于西方三、对自然法的理解1.西方自然法理论的理论意义是什么2.法学是不是科学?如何理解法学的科学性?(1)科学是建立在对物体的观察、测量和计算的基础上的,也是建立在观察问题的基础上的。

作为一门理解科学,法律主要在于发现行为和文本的意义。

对意义的探索是法学研究的主题。

(2)科学反映的是事物的因果律,而法学至多只能反映事物的准因果律。

因果律强调的是必然发生这样的变量之间的关系,但这对法学来说似乎是难以企及的梦想。

(3)科学必须保持价值中立,而法学则难以排斥价值判断。

四、法的基本概念1.当代中国实践中广义法律与狭义法律的差异2.法律与法律的理论差异(1)应然和实然(2)法是一种权利要求,法律是国家意志的体现(3)两者与国家权力的联系不同,法律与国家权力有着必然和直接的联系(4)法律对社会经济关系的反映是直接的,而法律对社会经济关系的反映是间接的,需要通过统治阶级意志的中介环节第二节法的本质一、从法的本体下定义1.规则2命令说3判决说“法律是对过去判决和未来判决的预测”行为理论2。

《法理学》精品讲义第一章法学导轮第一节法学一、法学及其研究对象西语中有关法学的语源,最早见于拉定语Jurispradentia,意指关于法律的知识或法律的技术,而真正将纳入科学范畴的努力,大致始于古罗马。

古罗马法学家乌尔比安对该词的定义是:“法学是关于神和人的事物的概念,是关于正义和非正义之学。

”在中国先秦时期称为“刑名法学之学”或“刑名之学”。

自汉代开始各代又有“律学”的名称。

与西方的法学不同,中国的律学更多关心的不是正义等问题,而是法律条文的注释及个案中的法律应用技术。

中外法学界关于法学的定义林林总总,难以一一罗列。

在学习过程中我们应注意从不同的角度观察法学,只有这样才能形成关于法学的整体性印象。

在法学史上,不同时期不同学派的思想家、法学家对法学的研究对象往往有不同的理解,因而对法学研究的具体对象往往做了不同的解说和回答。

作为一门科学,法学不但要研究形式的东西,也要研究本质的东西;不但要研究法的现状,也要药酒法的历史和走向,总之一句话,凡属于与法有关的问题和现象都是法学的研究范围。

我们认为,法学是以法律现象为研究对象的各种科学活动及其认识成果的总称。

一、法学的体系与分科在近代资产阶级革命以前,法学从未成为一门完全独立的学科,或者被包括在神学、哲学、政治学、论理学中,或者依附于国家的立法、司法活动中,因而没有形成一门独立的学科,当然也就不存在体系或分科的问题。

随着法律发展成为广泛而复杂的整体和随之而来的各种法律部门的出现,产生了对法律体系的解析,即对法学的分科。

但是始之今日,也未形成比较一致的观点:比如英国《牛津法理指南》将法学分为理论法学和应用法学两大部类:(一)理论法学:1、法律理论和哲学;2、法律史和各种法律制度史;3、比较法研究;(二)应用法学:1、国际法;2、跨国家法;3、国内法;4、附属学科,如法医学、法律精神病学等。

日本《万有百科大辞典》将法学分为四大部类:(一)公法,包括宪法、行政法和国际法;(二)私法,包括民法、商法、民事诉讼法、劳动法、国际私法;(三)刑事学,包括刑法、刑事诉讼法、刑事政策学;四、基础法学,包括法律哲学、法律社会学、法律史学、比较法学等。