高一历史必修一第14课

- 格式:ppt

- 大小:2.79 MB

- 文档页数:33

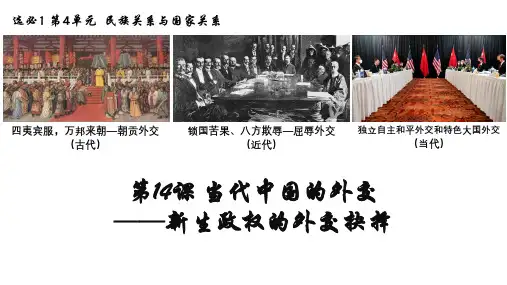

高一上册历史14课知识点中国古代对外关系的演变中国古代对外关系的演变是一个复杂而丰富的过程,它既受到当时政治、经济、军事等因素的制约,也受到外部势力的影响。

本文将重点介绍高一上册历史14课知识点,帮助读者更好地理解中国古代对外关系的发展。

1. 古代中国的藩属国关系古代中国的藩属国关系指的是中国作为中心国家,统治周边地区的一种体系。

这种关系中,中国本身被称为中央国,而周边的小国被称为藩属国。

中央国通过护卫、册封、朝贡等手段维持对藩属国的控制,藩属国则通过臣服、纳贡等方式向中央国致敬。

这种关系在中国古代历史中持续存在了很长一段时间。

2. 开放政策的变化中国古代对外关系的开放政策在不同朝代有所不同。

早期的中国对外政策相对封闭,主要通过边疆的辟文制度进行交流。

然而,随着周边地区的发展和中央政权的变迁,中国对外关系逐渐开放。

例如,汉武帝时期实行了扩张政策,修筑了长城,并与西域的大夏、大宛等国建立了贸易关系。

3. 海上丝绸之路的兴起随着海上交通的发展,中国的对外关系进一步打开。

南宋时期,中国的海上丝绸之路兴起,与东南亚、印度等地的贸易得到了进一步的发展。

这一时期,中国的对外交流日益广泛,不仅有经济贸易往来,还有文化、科技的传播。

4. 外族入侵与抗击中国古代历史上还经历了多次外族入侵。

例如,在北魏时期,北方的鲜卑族人逐渐统一了北方,建立了北魏王朝。

鲜卑族统治下的北魏对外关系发生了重大变化,与南方的中原王朝产生了对立。

类似的情况还有北方的契丹、女真等族群的入侵。

这些外族的入侵,对中国的政治、经济、民族关系都产生了重要影响。

5. 文化交流与传播中国古代对外关系的发展不仅仅是经济贸易的往来,还有文化交流与传播。

例如,唐朝时期,中国与东亚地区的文化交流达到了高峰,佛教、佛塔、佛教艺术等都在东亚地区传播开来。

这种文化交流不仅影响了周边国家,也为中国本身带来了许多外来文化的影响。

通过对高一上册历史14课知识点的介绍,我们可以看到中国古代对外关系的演变是一个复杂而多变的过程。

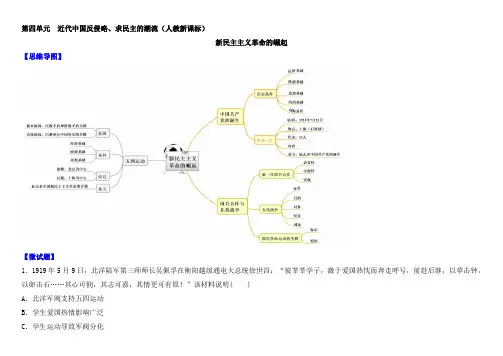

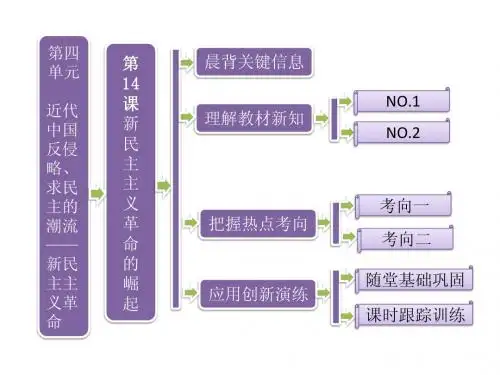

第四单元近代中国反侵略、求民主的潮流(人教新课标)

新民主主义革命的崛起

【思维导图】

【微试题】

1.1919年5月9日,北洋陆军第三师师长吴佩孚在衡阳越级通电大总统徐世昌:“彼莘莘学子,激于爱国热忱而奔走呼号,前赴后继,以草击钟,以卵击石……其心可悯,其志可嘉,其情更可有原!”该材料说明( )

A.北洋军阀支持五四运动

B.学生爱国热情影响广泛

C.学生运动导致军阀分化

D.北洋军阀内部派系林立

答案:B

2.“国共合作的北伐战争在另一种条件下继承了辛亥革命没有做完的事业”。

材料中的“事业”是指( ) A.发展资本主义 B.反帝反封建

C.建立民主政治 D.实现国民平等

答案:B。

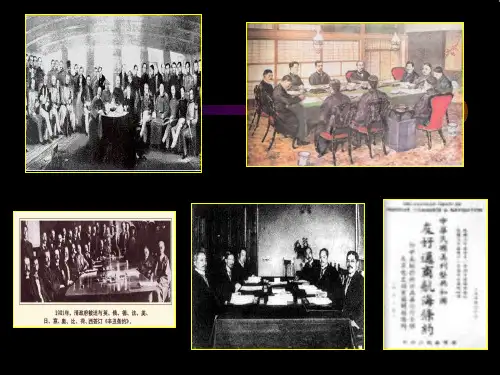

高一历史必修一知识点最新归纳高一历史必修一知识点归纳第14课从“师夷长技”到维新变法一、“开眼看世界”1、背景:(1)外部:欧美资本主义国家崛起,加紧对外侵略。

(2)内部:闭关自守,对外部世界一无所知2、开眼看世界的状况:(1)林则徐,编译出《四洲志》《各国律例》等资料。

《四洲志》介绍世界三十余国的地理、历史和政情,林则徐成为近代中国开眼看世界的第一人。

(2)魏源完成林则徐嘱托,在《四洲志》基础上,编撰出《海国图志》。

魏源在该书序言中,阐述了“师夷长技以制夷”的思想。

明确了向西方学习的具体内容、和目的,引导着人们关注世界形势,对当时的思想解放有重要启迪作用。

二、“中学为体,西学为用”1、背景:(1)外有西方列强的侵略(第二次鸦片战争)。

(2)内有太平天国运动的打击。

2、过程:以曾国藩、李鸿章、左宗棠为代表的洋务派,认为“中国文武制度,事事远出西人之上,独火器乃不能及”。

于是,他们提出“中学为体,西学为用”、“师夷长技以自强”的思想。

3、目的:洋务派肯定封建制度,强调以封建纲常伦理作为国家安身它命的根本,同时主张采用西方先进科学技术,挽救江河日下的封建统治。

4、实践:掀起一场洋务运动,创办了一批近代企业,开设了一批新式学堂,迈出了中国进代化历程的第一步。

三、维新变法思想1、背景:(1)洋务运动的展开和中国资本主义的产生。

(2)早期维新思想的出现。

代表人物有王韬、郑观应等。

(3)思想主张:a.经济上主张发展民族工商业,与外国进行商战;b.上主张兴办学校,学习西方;c.政治上主张革新,实行君主立宪制度。

(4)特点:早期维新派还没有形成完整的理论。

b.撰写《新学伪经考》,将封建统治者奉为儒学正统的古文经典斥为伪书。

c.撰写《孔子改制考》一书,借助经学的外衣,否定君主专制统治,宣传维新变法的必要性和合理性。

3、梁启超发表《变法通议》,抨击封建专制制度的危害和顽固派的因循守旧,宣传伸民权、设议院、变法图存的思想。

高中历史必修一:《新民主主义革命》1、五四风雷(1)背景①国际形势:日本加紧对中国的侵略;②思想条件:十月革命的影响;(新文化运动的发展;马克思主义传入中国)③政治根源:封建军阀的黑暗统治;(北洋军阀分裂,点明当时的国内背景是军阀的混战)④阶级条件:工人阶级的壮大;(民族资本主义经济的发展)结论:封建军阀的黑暗统治和帝国主义国家对中国人民的压榨奴役是五四运动爆发的根本原因。

⑤导火线:中国在巴黎和会外交的失败。

(2)五四运动的过程①5月:北京学生②6月:上海工人③结果:初步胜利(3)五四运动的性质和评价①性质:反帝反封的爱国运动②历史功绩:A、工人阶级登上历史舞台;B、启导人民的觉悟和准备革命力量的团结C、促进了马克思主义的传播D、新民主主义革命的开端③新旧民主主义的区别:A、同:完成反帝反封任务;(1)诞生的条件:①思想基础:马克思主义的传播;②组织基础:共产主义小组的建立;(南陈北李)③阶级基础:工人阶级的壮大。

各地共产主义小组的成立,使建立统一的政党组织任务成为历史发展的必然。

(2)中共的成立(1921-7-23)①中共一大召开1921年7月23日,会期8天;会址:在上海法租界望志路上海代表李汉俊弟弟李书诚家举行,由于会场受到暗探注意和外国巡捕搜查,最后一天的会议转移到浙江嘉兴南湖的游船上进行。

参加大会的有各地共产主义小组的正式代表毛泽东、董必武等12人,代表着当时全国50多个党员。

包惠僧受陈独秀派遣与会;由于当时没有大会审查机构,据说只是列席了会议<有争论>。

列席会议的还有共产国际代表马林等。

(有关"一大"原始材料都在前苏联;1957年的苏联和1989年戈尔巴乔夫访华时给了中国一部分。

因此,俄本的文件记载就成为有关这次大会的珍贵史料。

此前由于有关一大的当事人都没有意识到这次会议对中共未来历史的影响,后来的只是根据毛泽东和董必武的回忆)中国共产党刚刚诞生的时候,党员的状况比较复杂。

高一年级历史教学设计

思考2:阅读以上数据,认识中国外交发展的巨

大成就。

为什么说中国与世界的关系日益紧密?

其动因是什么?

成就:从1950年19个建交国到1976年111

个建交国,增长幅度大。

到2019年,与中国建

交的国家增长到180个。

原因:中国坚持独立自主。

中国坚定不移维护国家主权、安全和发展利益,对国际事务,中国坚持从中国人民根本利益和各国人民共同利益出发,根据事情本身的是非曲直,独立自主地决定自己的立场和政策,绝不屈从于任何外来压力。

同时,中国坚持多边主义和国际关系民主化,坚持各国的事情由各国政府和人民自主决定,世界上的事情由各国政府和人民平等协商,维护国际公平正义,反对侵略扩张和干涉别国内政,赢得世界各国的尊重。

中国以相互尊重、合作共赢为基础走和平发展道路,以维护世界和平、共同促进发展为宗旨推动构建人类命运共同体。

中国不走国强必霸的路,而是深化以发展全球伙伴关系为目标的全方位外交布局,确立以“一带一路”建设为统领的外对外开放新格局;倡导并践行新型国全球治理观,维护联合国在处理国际和平与安全事务的中的核心地位和主渠道作用,推动国际秩序和国际体系朝着更加公正合理、普惠均衡的方向发展,赢得支持。

秉承正确义利观,中国始终支持发展中国家,帮助发展中国家增强自主发展能力,提升新兴市场国家和发展中国家在国际治理体系中的话语权。

中国在关键事情中主持公道,得到赞扬。

课后作业

课后反思。