地震波运动学第六节——折射波运动学1

- 格式:ppt

- 大小:4.62 MB

- 文档页数:49

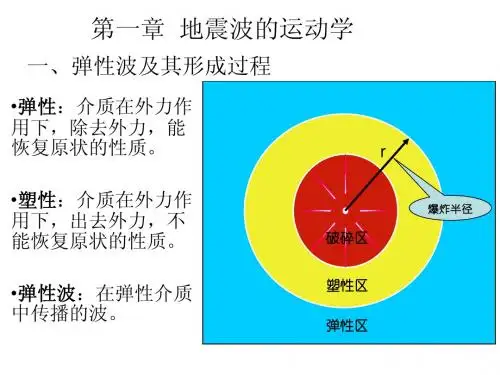

§地震波的反射、透射和折射序:在§中讨论了无限均匀完全弹性介质中波的传播情况。

当地震波遇到岩层界面时,波的动力学特点会发生变化。

地震勘探利用界面上的反射、透射和折射波。

一、平面波的反射及透射同光线在非均匀介质中传播一样,地震波在遇到弹性分界面时,也要发生反射和透射。

首先讨论平面波的反射与透射。

(一)斯奈尔(snell)定律1.费马原理(最小时间原理)波从一点传播到另一点,以所需时间最小来取传播路径。

如图,波从匕点传到匕点。

速度均匀时,走路径①,直线,t最小,s也最小。

速度变化时,走路径②,曲线,t最小,S不最小。

注意:时间最小,不一定路程最小(取决于速度)。

例1:人要去火车站(见图)。

方法①从A步行到B,路程短,用时却多。

方法②从A步行到C,再坐车到B,路程长,用时却少。

C公汽站步行速度V:也>>£ 汽车速度V:例2:尽快地将信从A送到B①傻瓜路径②经验路径2.反射定律、透射定律、斯奈尔定律波遇到两种介质的分界面,就发生反射和透射(注:地震透射、物理折射)。

(1)反射定律:反射波位于法平面内,反射角二入射角。

注:法平面——入射线与界面法线构成的平面,也叫入射平面或射线平面。

入射角二反射角与下式等价:③最小时间路径,满足透射定律:sine? _ sin0(2) 透射定律透射线位于法平面内,入射角与透射角满足下列关系:sin a sina 7(3) 斯奈尔定律综合(1)和(2)式,有sin a _ sine/) _ sina 2 _ ------ = -------- = ------- —=r X 匕 V 2这就是斯奈尔定律,P 叫射线参数。

• • • •推广到水平层状介质有:sin er, _ sina 2 _ _ sin a n _V. V 2匕注:斯奈尔定律满足费马原理,上例2中把信曲A 送到B 路径③是最小时 间路径,它满足透射定律(用高等数学求极值可证明)。

1实验一地震勘探实验(折射波法)实验一地震勘探实验(折射波法)一、实验原理地震勘探是根据人工激发(爆炸或撞击地面)的地震波在地下传播过程中,遇到弹性性质不同的地震界面后,在地层中产生反射和折射,部分地传回地表,用专门的仪器记录返回地面的波的旅行时间,研究振动的特征,来确定产生反射或折射的界面的埋深和产状,并根据所观测的地震波在介质中传播速度及波的振幅与波形变化,探讨介质的物性与岩性。

就波的传播特点而言,地震勘探一般可分为反射波勘探和折射波勘探。

二、实验目的1.了解地震勘探的原理;2.了解地震勘探工作布置及观测方法;3.掌握地震勘探数据采集、处理和解释,熟练操作相关软件。

三、实验仪器Strata Visor NZⅡ数字地震勘探仪。

Strata Visor NZⅡ地震勘探系统一般由主机、多芯电缆、检波器、触发器、震源(大锤或炸药)、铁板、直流电源、直流电源线以及数据采集、处理和解释软件等。

四、实验步骤1.在工区布设测线在工区布设测线,原则:由南向北、由西向东测线号与测点号依次增大。

使用皮尺标注检波器位置与激发点位置。

2.连接仪器的各个部分将主机、电源、多芯电缆、检波器、大锤、触发器按正确的方式一一连接起来。

注意:各接口均使用“防呆”设计,电缆插头与对应的插槽才能连接,电缆插头与非对应的插槽不能连接。

禁止暴力插拔各插头、插槽,以防仪器损坏。

3.采集开机后,直接进入SCS软件。

(1)survey--new survey菜单:设置测区名称和测线号;(2)system--set date/time菜单:设置时间、日期;(3)geom--survey mode菜单:设置地震勘探类型,本次实验为折射波勘探,即refraction;geom--geophone interval菜单:设置检波器距离,即道间距,本次实验设为2m;geom--group/shot location菜单:设置shot coordinate炮点坐标、geophone coordinate检波器坐标(自动或手动设置)、gain 增益(本次实验设为HIGH 36)、use道设置(可选DATA、INACTIVE等,本次实验设为DATA)、freeze道冻结(叠加冻结,本次实验设为NO)等;(4)acquisition--sample interval/record length菜单:设置时间采样间隔、记录长度(时窗)和delay延迟,本次实验sample interval设为0.25ms,record length设为0.25m,delay 设为0;acquisition--filter菜单:滤波器设置,本次实验屏蔽采集滤波器,设为FILTER OUT;acquisition--correlation菜单:相关设置,本次实验屏蔽相关,设为OFF;acquisition--stack option菜单:叠加设置,本次实验设为auto stack,即自动叠加;acquisition--specify channels菜单:选定某些道,屏蔽某些道。

折射波一、特殊情况下的时距曲线(二)隐伏层假定下层波速大于上层且有一定层厚度作为产生返回地表的折射波的条件.但实际情况并非都是如此.若地层中出现低速夹层,或速度递增,但其中某层的厚度很小时,折射波不能以初至波的形式出现在地震记录上,用折射法的勘测时不能记录到该层的存在.故称该层为”隐伏层”.有时当某层的速度大于其上下地层的速度时,将出现高速屏蔽。

1.水平层状介质中的低速层然而 ,如果存在321V V V 〈〉;(且13V V 〉)的层状介质,则时距曲线将发生很大变化.由于在21/V V 的分界面上不能产生折射波,没有2V 低速度的初至波的地震记录.并从时距曲线上看只相当于两层介质,即存在低速度 层异常的情况.此时若无钻孔或波速测井等相应的资料来验核,就很容易把三层介质作为两层介质。

从而把3V 当作2V ,把02t 当01t ,而造成深度计算上的较大误差。

因此,在有低速层存在的地区进行折射法工程勘测时,应该有钻孔资料,夺震波速测井或其他物探资料配合,才能进行解释,而得出正确的结果。

2.正常速度中的隐伏层这种隐伏层,是在各层速度的分布满足了n V V V 〈〈〈Λ21的关系,但基中某层的厚度较小,使得该层与下层介质的分界面产生的折射波不能以初至波的形式出现在记录上,导臻资料处理时地层缺失或深度上的较大误差。

我们以三层模型讨论隐伏层的基本特性。

如图1图1 隐伏层地质模型图所示:在a 图中,第二层足够厚,时距曲线中2V 层就有一定长度的一段初至区与该层相对应。

当第二层厚度减小时,时距曲线上与第二层相应的初至区线段长度与变短,图b 所示。

如果第二层的厚度进一步减少,如图c 所示,第一层和第三层所对应的时距曲线同时通过了一点,与第二层对应初至区的时距曲线消失了,时距曲线上不能反映第二层介质的存在,故将此厚度定义为盲带。

从理论上讲,它是该层不能以初至形式探测到的最大厚度。

如图d 所示,第二层的厚度进一步减小时,则定义这样鹌鹑2的地层为隐伏层。