中国禅宗思想及其对中国传统文化的影响

- 格式:doc

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:5

中国传统的禅宗思想可以说禅宗思想是中国传统思想中独具特色的一项。

禅宗起源于唐代中国,因在印度佛教中“禅那”一词的译音为“禅”,故名为“禅宗”。

禅宗的思想核心是“悟”,即通过冥想、打坐等方式,达到直接悟性的境界,体验真实的生命本质,从而看破生命中的种种幻想和束缚,最终实现心灵的自由和超越。

禅宗的思想对中国传统思想、文化、艺术、哲学等领域产生了深远的影响。

一、禅宗的思想特点禅宗的思想特点有三个方面:一是批判理性,“言语不逮”,强调直接悟性;二是注重方法,如打坐、坐禅、禅悟等,以求突破幻象,实现本我;三是“看心为觉”,将悟性当作认知的本源,不依赖于经验和因果。

禅宗思想的核心是证悟。

禅宗认为“诸法无我”,即某种表象下的存在,并不代表其真实存在,其存在并不等价于它的实在性。

禅宗不仅否认概念性知识的一切价值,而且也否定道德规范和所有客观存在的本质。

禅宗主张的是要去除所有假设和为真实所糊涂的瞎想,通过直接悟性而达到真实的认识。

禅宗把“觉悟” 看作是认知的一种,认为这种认知能够既跨越史学和经验,突出认识的有限性,又能够直接体验实在的生命。

这种认知不仅超越了理性、知识等传统学科范畴,而且在很大程度上具有开拓世界、创新历史的意义。

二、禅宗思想在中国文化中的影响禅宗思想对中国文化的影响深远且广泛。

首先,在文学艺术上,禅宗与诗歌结合,产生了“诗狂论、古意、墨宝”等艺术形式,形成了赞美生命、自然与心灵的诗歌。

其次,在建筑和园林中,禅宗的思想以自然美、人文情、趣味性和精神节肢及所孕育的禅意修养,形成了丰富多彩、气韵环美的禅园建筑。

再次,在医学中,禅宗为中医学的疑问和治疗方法提供了指导和借鉴。

从禅宗的角度看,病是由于人们的紧张、压力、忧虑等负面情绪引起的,体验禅悟可以帮助人们摆脱这种负面情绪,从而减少疾病的发生。

最后,在哲学、道德、社会等领域,禅宗的影响也是显著的。

禅宗代表了自我与大众性、理性与非理性、历史与超历史、经验与超经验等相对的一种特性,体现了中国传统文化的核心价值观和人文精神,为当代世界提供了重要启示。

中国古代的禅宗文化与禅学思想中国禅宗文化源远流长,是中国传统文化中的重要组成部分。

禅宗又称为禅宗佛教,是佛教中的一种宗派,其思想体系强调觉悟,注重禅修和直接体证,因此非常受到人们的追捧。

禅学思想的诞生和发展与中国古代时期的政治、社会和文化背景密不可分。

本文将探讨中国古代禅宗文化与禅学思想的发展历程,以及其对中国文化和现代社会的影响。

一、禅宗文化承载着中国古代文化的智慧中国禅宗文化具有深厚的历史积淀,其起源可以追溯到公元前5世纪左右。

禅宗佛教最早起源于印度,随着佛教的传播传入中国,发展成为具有中国特色的禅宗文化。

禅宗文化主要包括禅宗佛教、禅宗艺术、禅宗诗歌等领域。

禅宗佛教的核心是“观心”,即通过禅修达到对自己和宇宙的真实认知。

禅修是通过禅坐、默想、禅打等方式进行的。

禅宗艺术指的是以禅修为主题的艺术创作,如禅画、禅剧、禅曲等。

禅宗诗歌则是借助诗歌形式表达禅学思想的艺术形式,如苏轼的“庐山谣”、杨万里的“半亩方塘一鉴开”等。

禅宗文化承载着中国古代文化的智慧,是对人类文明进步的一种贡献。

禅宗文化的思想和精神,传达了人们对自然、生命、人类存在等问题的认知和思考,有助于人们更加深入地了解世界,更好地把握自己的命运。

二、中国古代禅学的思想体系中国古代禅学的思想体系充分体现了中国人对生命、宇宙和自我存在的思考。

禅学主张的是“直指人心,见性成佛”,即认为每个人都具有悟道的本能和潜力,只要经过适当的修行,就能够觉醒,了悟佛性,超越生死,达到无上的境界。

禅学思想的核心是“一念清净”。

禅宗认为,人们应当通过禅修将自己的自我意识转化为“智慧的目盼”,使自己的“心”得到调和,达到真正的安定和平静。

禅宗认为,“无心”即“无念”,是达到涅槃的境界。

禅宗所追求的不止是一种对世界的看法,更是一种对世界、自我、他人的感知。

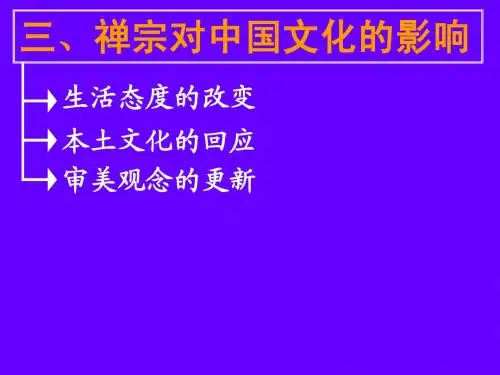

三、禅宗文化对中国文化的影响中国禅宗文化的发展对中国文化产生了深远的影响。

它推动了中国文化的进一步发展,丰富了中国文学、艺术等领域。

禅宗文化在古代文学中的体现禅宗是中国佛教中的一个分支,它起源于6世纪的印度,然后于7世纪传入中国。

禅宗的特色在于强调静思和内省,认为通过冥想和禅修可以达到内心平和和解脱。

禅宗在中国文化中发挥了很大的作用,不仅对佛教和哲学产生了深远的影响,还影响了文学、艺术和音乐等方面。

本文旨在探讨禅宗文化在古代文学中的体现。

禅宗及其对文学的影响禅宗在唐代获得了极大的发展,在此期间涌现了大量的禅宗诗人和文学家,例如玄奘、慧能、道宣等等。

这些人不仅是杰出的禅师,而且是杰出的文学家,他们创作的文学作品在中国文化中占据着重要的地位。

禅宗文学的特色在于注重意境和内涵,追求思想的深度和境界的广阔。

禅宗文学的风格禅宗文学的风格独特,注重与自然的融合和内心的反映。

禅宗文学的一大特点是“言外之意”,就是在语言之外,寓意和感情的流露,体现着深刻的哲理思考。

如《赋得古莲》中的:“瓣中藏剑影,尘外见玉珂,色在浮名里,香来浸世多”。

这首诗的主题是抒发人生之悲、把人类生命与自然画作一幅崇高的图画。

在这首诗里面,修辞广泛应用,比喻手法别致,既全面细致,又浩瀚博阔,以极具视觉、听觉、嗅觉等多层面的宏观形象,来烘托出人类的悲、欣、苦、怨、幸福多样的情感境界。

当代文学与禅宗文化的关系当代文学与禅宗文化不同专题的关系开始逐渐呈现。

当代文学不仅吸收了禅宗文化在意识、哲思和文学等方面的精神内涵,同时在存在意义上也不断地进行着交互。

有些当代作家也是禅僧出身,如南怀瑾就是兼具文学天赋和佛学修行的杰出人物。

结论禅宗文化在中国古代文学中占据着至关重要的位置。

禅宗文化重视“悟”和“顿”,代表了达摩与佛的要旨。

禅宗文化依靠其内在的精神内涵和独特的风格,对古代文学的发展做出了巨大的贡献。

同时,当代文学对禅宗文化的关注和理解,不仅是源于对禅宗内涵的认识,也是对中国文化传统和现代文化的思辨和总结,这种关注对于推动当代文学的发展和完善具有重要意义。

中国传统文化中的禅宗思想探析中国传统文化是丰富多彩的,其中禅宗思想作为一种重要的文化遗产,对于中国人的价值观和生活方式产生了深远的影响。

禅宗思想起源于印度佛教,经过数百年的传播和演变,融入了中国的哲学、文化和艺术,形成了独具特色的禅文化。

本文将通过探讨禅宗思想的核心理念、实践方式和影响,向读者展示中国传统文化中禅宗思想的重要地位。

禅宗思想的核心理念是觉悟和空性。

在佛教传统中,觉悟指的是超越个体的认知,认识到一切事物的本质皆为空性。

禅宗注重通过冥想和内心静默的实践,以体验这个世界的真实本质。

禅宗认为,凡事皆空,离开了表象和言语的烦扰,人们可以接触到自己内心深处最本真的存在。

这种觉悟对于中国传统文化的发展产生了重要的影响。

禅宗思想的实践方式以禅修为中心。

禅修是一种静坐冥想的修行方法,通过呼吸、观察和专注,使内心达到平静和清明的状态。

禅修的目的是超越物质世界的烦恼,追求内心的平和与安宁。

在中国传统文化中,禅修被广泛应用于艺术、文学和生活的各个方面。

中国古代文人往往通过禅修来寻求艺术的灵感和个人的境界提升。

禅宗文学也以其独特的表现方式和意境而广受欢迎。

禅修的实践促进了中国传统文化的卓越成就。

中国传统文化中的禅宗思想对人们的日常生活产生了积极的影响。

禅宗强调当下的存在和心流体验,鼓励人们在平凡的生活中发现快乐和意义。

禅修的实践让人们学会静心思考,并更好地与自己和他人相处。

禅宗思想还注重对自然界和人类社会的和谐关系,提倡“中庸之道”。

这种关注生态和社会的价值观,至今仍对中国人的行为和思维模式产生影响。

禅宗思想在中国传统文化中也对艺术表现产生了重要影响。

禅宗与中国绘画、书法、园林等艺术形式融为一体,形成了独特的禅画、禅诗和禅园。

禅画注重表现自然和内心的美,通过简洁和凝练的笔墨,传达出禅修的境界和主题。

禅诗则以简练的词句表达无尽的境界和感悟,给读者以启发和思考。

禅园以自然、简约和平和的布局,营造了追求内心平静和修行的环境。

中国禅宗文化的历史及影响禅宗起源于印度,传入中国后形成了中国独特的禅宗文化,这种文化深入人心,影响至今。

禅宗文化通过其独特的方式影响了中国文化,思想和艺术,并扩散到世界各地。

禅宗起源和发展禅宗起源于公元5世纪的印度,当时它是一种新兴的佛教流派。

禅宗名字源于梵文dhyana,意思是冥想。

最初禅宗的主要传播者是一个名叫Bodhidharma的印度僧侣,他于公元520年左右到达中国,并在中国南方建立了禅宗的第一个独立寺庙,这就是南派禅宗。

之后,禅宗分为南北两派,并不断地发展壮大。

到了唐朝时期,禅宗在中国的影响达到了高峰,成为了当时国内的主要宗教思想。

禅宗文化的信仰禅宗文化强调的是内观和静坐冥想的修炼,它将个体内在的体验视为至关重要的事情。

禅宗信徒们追求的是一个与自然界和谐相处的境界,这种境界是无私无我,超越了身心的界限。

禅宗文化的修炼可以帮助人们摆脱日常生活中的烦恼和困扰,从而更加平静地面对人生的种种挑战。

禅宗文化在中国的影响禅宗文化对中国文化的影响可以追溯到唐朝期间,唐代诗人们经常在他们的诗歌里表达他们修禅之后的境界和感受。

禅宗文化还影响了中国的艺术,如庭院建筑、书法、绘画和茶道等。

茶道在特别需要说明。

茶道是禅宗文化与日本茶文化的结合产物。

茶道起源于唐朝,当时茶是禅宗寺庙里面重要的饮品。

茶道被视为一种禅宗文化的延伸,因为茶道与禅宗的境界一样,强调内在的平静和自然界的协调。

通过茶道的修炼,人们可以放松身心,达到内心的平静,消除世间的杂念。

禅宗文化对中国和世界的影响不仅局限于艺术和思想方面。

禅宗文化还影响了中国的生活方式、传统习俗和社会价值观。

例如,禅宗文化强调的“即兴自然”和“相互关怀”等理念成为了中国生活方式的一部分。

这种生活方式已经影响到国际社会,日益被广泛接受和推崇。

总结禅宗文化是一种与自然和谐相处的文化,它强调个体内在的平静和心灵上的完美境界。

禅宗文化不仅影响了中国文化和思想,还延伸到了艺术和生活方式等方面。

中国禅宗思想及其对中国传统文化的影响“禅”是梵语的音译,指的是将心专注于某一对象,在彻底寂静中呈现的神秘思维状态。

这是一种修行的方式,禅宗即得名于此,由此可见禅宗对于禅修实践的高度重视。

与其他宗派将重点放在经典、理论的解释和研讨不同,禅宗重视体悟而轻视理论,在理论的建树上没有多少新的东西,对于禅修却有着重大的发展。

大致而言,禅宗的思想主要包括以下方面:(1)佛性本有。

禅宗认为佛性是众生本来就具有的,凡和圣的区别就在于是否悟到了它。

所以,佛在心中,自心即是佛,不须向外求索。

这一方面指出佛性的无差等性,就像慧能所说的:“人即有南北,佛性即无南北;獦獠身与和尚不同,佛性有何差别?”另一方面指出修行中要依靠人的主观能动性,强调“各自观心,自见本性”,“但用此心,直了成佛”。

(2)无住生心。

慧能所谓的“无住生心”,就是要在没有执著的情况下,保持心的圆融无滞,自然流转。

因此,他反对一些禅师刻意窒碍思虑,使心趋于死寂,也反对执著于坐禅的方式。

他的宗旨是在随缘任运之中,保持心体的自然无碍。

因此,将参禅活动与禅者的日常生活联系起来,强调在一切时中,在行住坐卧中,去体会禅的境界。

“要眠即眠,要坐就坐,热即取凉,寒即向火”,“困则睡,健则起,夏天打赤膊,冬寒须得被”(景岑禅师语),以及后世的禅师用“蒲花柳絮,竹针麻线”“挑水担柴”等平常事物比喻佛法,都道出了“平常心是佛”的道理,显示出一种清静自然的境界。

(3)顿悟法门。

禅宗认为,从众生到佛的转化就在一念之间,转化的形式就是“悟”或“顿悟”。

慧能说“前念迷即凡,后念悟即佛”,“一念若悟,即众生是佛”。

神会认为悟就是“一念相应,便成正觉”,它“不由阶渐”,顿时完成,所以称为“顿悟”。

为什么一念顿悟就等于觉悟成佛了呢?这是由于人心本来具备佛性,只是被妄念隐覆,一旦妄念俱灭,就会顿见自心。

因此顿悟就意味着整个人心发生了质变。

慧能说:“一念善,智慧即生。

一灯能除千年暗,一智能灭万年愚。

禅宗思想对中国文化的影响禅宗是中国佛教的一个分支,它最早源于印度的禅那(Dhyana)宗,于南北朝时期传入中国,又称为禅宗佛教。

禅宗思想是走向内心的寻找,是实现自我超越的境界,是对于人生观和价值观的一种回归和升华。

禅宗的思想深深地影响了中国文化,本文将从以下几个方面分别进行探讨。

一、对于文人墨客的启示禅宗的思想在中国唐代达到鼎盛,出现了很多具有代表性的禅宗宗师,如法眼、慧能、六祖慧能等。

这些禅宗宗师鼓励人们寻找真理和自我认知,让人们从物质的追求中解脱出来,在心灵的自由与平静中感受生活的真谛。

这种思想观念深深地影响了唐代的文人墨客,让他们从作品中表现出返璞归真的意味,注重内心感受以及眼前自然的诗意。

二、对于美学的启示禅宗宗师注重个体内心的实践和思考,而其对于自然和人的关系。

禅宗思想认为人的感性经验和情感不需要被语言包装,通过身体力行去体会感受自然,这对于审美体验有着非常重要的影响。

美学中的“情感体验美”、“自然美”等观点就与禅宗有着极为相似的思想。

真正的美感来源于内心的静谧和沉淀,这是禅宗的“禅境”理念和美学上的“心灵的美感”所共同表现出来的。

三、对于人际关系和治理规范的影响禅宗思想强调“现世”,即注重人与人之间的关系。

禅宗宗师认为,人之所以不能彻底摆脱纷扰,正是因为我们缺乏自我认知。

我们面对的一切困境,自己的内心才是真正的根源。

禅宗思想倡导的“平等心”和“后天学习”,超越阶层和地位的差异,反对权力和私欲,强调“人、心、和、理”的统一。

禅宗思想要求人们“修身齐家治国平天下”,即先从自身做起,然后改变社会。

无论是官员,还是普通百姓都可以学习禅宗思想,强调个人和社会的和谐与统一,这对于治理规范和人际关系的发展都有着深远的影响。

四、对于日常生活的影响禅宗思想注重的是人的内心和超越个人的意义。

禅宗通过日常训练和锻炼人的内心,让人们在日常生活中感受到平静、内心的力量和清晰,这种体验会渗透到日常生活中,让人们变得更加淡泊、从容、理性和克制。

中华传统文化中的佛教与禅宗思想佛教是中华传统文化中的重要组成部分,而禅宗思想则是佛教中的一个重要派别。

在中华传统文化中,佛教与禅宗思想发挥着深远的影响,对人们的思想观念、艺术创作以及生活方式产生了重要的影响与指导。

本文将从佛教与禅宗思想的起源与发展、佛教与禅宗思想对中华传统文化的贡献以及佛教与禅宗思想对现代社会的意义三个方面加以阐述。

1. 佛教与禅宗思想的起源与发展佛教起源于古印度,公元1世纪传入中国,最初以经教为主,为人们带来了解脱苦难的教导。

而禅宗思想则是佛教在中国的发展与变革,起源于南北朝时期,最终形成了独具特色的禅宗。

2. 佛教与禅宗思想对中华传统文化的贡献佛教与禅宗思想对中华传统文化产生了重要的影响与贡献。

首先,佛教强调慈悲与智慧,倡导追求内心的平静与解脱,使得中华传统文化中注重人与人之间和谐相处、关怀他人的价值观得以强化。

其次,佛教强调人与自然的和谐,在诸多艺术形式中体现出来,如园林设计、山水画等,这些传统艺术形式在中华传统文化中得以广泛传承。

此外,禅宗思想注重对内心的觉察与体悟,对诗词、书画等艺术形式的发展也产生了积极影响。

最后,佛教与禅宗思想对中华传统文化中社会伦理观念的发展起到了重要推动作用,例如对孝道、义务、忍耐等价值观的强调。

3. 佛教与禅宗思想对现代社会的意义在现代社会,佛教与禅宗思想依然具有重要的意义。

首先,佛教与禅宗思想强调内心平静与解脱,对于缓解现代社会中的压力和焦虑具有一定的借鉴作用,提供了一种冷静面对困境的思维方式。

其次,佛教与禅宗思想强调人与自然的和谐,对于推动可持续发展和环保意识的普及具有积极的促进作用。

此外,佛教与禅宗思想所倡导的关爱他人、尊重生命的价值观,对于塑造一个和谐、和平的社会也具有重要意义。

总结来说,佛教与禅宗思想是中华传统文化中不可或缺的组成部分,其对中国古代文化的发展与演变,乃至对现代社会的影响,都是不可忽视的。

通过对佛教与禅宗思想的认识与理解,我们可以更好地传承与发展中华传统文化,也可以借鉴其中的智慧与价值观,为现代社会的进步与发展贡献力量。

禅宗与中国传统文化关系在中国佛教史上,禅宗是中国禅师依据中国思想文化,吸取并改造印度教思想而形成的颇具创造性的成果,在东亚思想文化史上产生了巨大的作用和影响。

佛教作为外来宗教,为什么能和中国本土文化很好融合,并产生出极有生命力的宗派—禅宗。

要弄清这一问题,必须讲清楚禅宗的思想及其与中国传统文化的关系。

一、禅宗的思想(一)直指人心,不立文字。

佛教其他各派都重视心性修持和经典教化在由凡转圣中的作用,禅宗却有所不同,它在心性修持上提倡单刀直入,径直指向当下现实的人心,体验清净本性,见性成佛。

不重视经典和言教,废除坐禅,排斥繁琐名相辨析,否定绝对权威,反对偶像崇拜。

这种简易明快的禅修道路和方法是禅宗思想的根本特点。

(二)成就理想,不离现实。

其他佛教派别普遍地排斥现实生活,而禅宗却肯定现实生活的合理性,认为人们的日常活动是人的自然本性的表露,洋溢着禅意,人们要在平平常常的感性生活中去发现清净本性,体验禅境实现精神超越,这种寓理想于现实中在现实生活中成就理想的主张使禅修具有最为接近世俗生活的优长具有十分明显的活用实用价值。

(三)继承传统,不断创新。

禅宗除继承佛教外,最终是结合中国固有的传统思想,是最典型的中国话佛教宗派。

如它继承道家的道、无、自然、无为无不为等范畴、命题和思想,也和道家一样具有鲜明的超越差异、对立、矛盾的意识。

同时,禅宗不仅创造了一系列生动活泼、丰富多彩的现实超越方法、而且又否定了道家“游于尘垢之后”的脱离现实生活的超越道路。

如上所述,禅宗主张在现实感性生活中实现心里、观念、精神的超越、禅宗是继承道家,又超越道家,这也是它的影响作用在唐末以来一时超越道家的原因所在。

二、禅宗与中国传统文化的关系禅宗,不同于佛教的禅法。

禅法是佛教的基本训练的一门学问,从小乘“安般守意”到大乘禅法,有它的体系。

本文所讲的“禅宗”,特指隋唐时期佛教的一个宗派。

禅宗在中国佛教史上独树一帜,具有明显的中国特色。

禅宗的兴盛,是佛教其他宗派衰落后的产物。

禅宗和道教对古代中国文化的影响中国古代文化中,禅宗和道教是两种重要的宗教文化。

禅宗是佛教中的一种派别,强调禅修和悟道;而道教则强调追求自然之道和永生不死。

禅宗和道教的影响相互交融,共同为古代中国文化带来了深邃的影响。

一、禅宗在古代中国的文化影响禅宗是佛教中的一种派别,起源于南印度,旋即在中国流传开来。

禅宗中强调「內省靜寂」和「悟空性」,著重於個人的修行和禪定等內在心靈的靜思與磨練。

为中国儒释道三大思想体系之一。

禅宗对中国文化的影响主要体现在以下三方面:1.影响文学艺术禅宗的修行方法,带有静思澄明,寂静无声的个人修炼,具有独特的审美价值,影响着很多文学艺术作品的风格,如唐代诗人王之涣的《登鹳雀楼》中表现幽静闲适的境界,与禅修不谋而合。

此外,禅宗对传统的艺术形式,如园林、盆景、茶道等等也有着很大的影响,因为禅修对于自然的关注和执著与诗、画、书法、音乐、舞蹈等艺术形式有着深刻的渗透和影响。

2.影响社会伦理道德禅宗也对中国社会的伦理道德产生了深远的影响。

禅宗的坐禅修行,需要不断刻意地去掉杂念,净化内心,这种坚持下去,会使修行者在日常生活中更能专注内心,减少对外部物质的欲望,这种自我控制、自省,养成了淡泊名利、珍视精神追求、厚植道德意识的品格。

对于社会和谐,个人修养与社会贡献相得益彰,这种个人境界带给社会的影响是非常明显的。

3.影响文化创新禅宗的精髓是悟空自性,禅修的过程本质上就是对自我本性的超越。

可见禅宗深刻挖掘个人内部的价值,强调生命内在深度的重要性。

在创意领域,禅宗对于丰富人们的内在价值观提供了重要的文化资源。

在设计、建筑等创意领域,也有着广泛的借鉴意义。

这种以内在价值观为核心的文化观念和理念为创作提供了混淆和动力。

二、道教在古代中国的文化影响道教的思想中,强调追求自然之道、永生不死、无为而治。

長期以來,道教在中國文化中扮演著重要的角色。

其流行范围不仅限于宗教文化领域,而且在文化创造、生活方式等方面,有深入影响。

禅宗思想百科知识总结禅宗思想是中国佛教中的一个重要分支,具有独特的教义和实践,对于中国文化和哲学产生了深远的影响。

下面是对禅宗思想的百科知识总结,包括其历史背景、核心概念、实践方法和影响。

一、历史背景禅宗思想起源于6世纪的中国,是由佛教传入中国后与中国传统文化相融合产生的。

禅字最早在《周易》中出现,意为静心思考。

禅宗的正式建立可以追溯到6世纪中期,当时南印度的僧人鸠摩罗什将禅宗传入中国,并在中国得到了广泛的传播和发展。

二、核心概念禅宗思想的核心概念包括“佛性”、“无我”、“直指人心”等。

禅宗认为人人本具佛性,即每个人都有成佛的潜能,只需通过禅修来觉悟。

禅宗强调超越自我、超越对物质和名利的追求,追求解脱和觉悟的境界,即“无我”之境。

禅宗主张通过直接体悟人心,而非依赖经典和逻辑推理来寻求真理。

三、实践方法禅宗的实践方法主要包括坐禅和看公案。

坐禅是禅宗最重要的实修方法,通过打坐静心来觉察自己的身心,进一步觉悟佛性。

禅宗的坐禅强调身心的一致,即在禅定中要达到身心的统一和自我意识的消失。

看公案是禅宗的一种特殊实践方法,通过直接观察公案中的问答来触发直指人心的体悟。

四、禅宗的影响禅宗思想对中国文化和哲学产生了深远的影响。

首先,禅宗强调直接经验和体悟,反对理性主义和经院哲学,对中国哲学史产生了重要影响。

其次,禅宗在中国文学、绘画和园林艺术中发挥了重要作用,塑造了中国独特的审美观念。

再次,禅宗对日本和其他亚洲国家的文化和哲学传统产生了显著影响,成为日本文化的核心要素之一。

综上所述,禅宗思想是中国佛教中的一个重要分支,强调直接经验和佛性觉悟,通过坐禅和看公案等实践方法来达到这一目标。

禅宗思想对中国文化和哲学产生了深远的影响,对中国文化艺术和亚洲其他国家的文化传统也具有重要影响。

禅宗思想与中国文学略谈禅宗思想源于印度,兴起于中国,在中国文化历史上有着深远的影响。

禅宗思想以其独特的禅修方法和深刻的人生哲理,影响了中国文学的创作,使之在内涵和表现形式上都有了独特的风貌。

本文将从禅宗思想的基本内涵、在中国的传播与发展,以及其在中国文学中的体现等方面略谈禅宗思想与中国文学关系。

一、禅宗思想的基本内涵禅宗思想最早起源于印度的佛教禅定观念,经过中国的传入和发展,形成了独特的中国禅宗。

禅宗强调通过冥想、打坐来领悟佛性,强调“顿悟”的境界。

它特别注重个人的体验和领悟,强调“心即是佛”,倡导通过静坐来体悟内心的智慧和力量。

禅宗思想摒弃了经书的研读和宗教仪式的束缚,提倡直接体验本心的方法,追求心灵的解脱和觉悟。

从中可以看出,禅宗思想追求的是一种内心的超脱和解脱,是对人生和世界的一种超越性的思考和追求。

二、禅宗思想在中国的传播与发展禅宗思想自东汉末年传入中国后,在中国土地上得到了广泛的传播和发展,形成了丰富多样的学派和禅宗文化。

在历史上,禅宗在中国的发展经历了南北朝时期的简朴禅、唐代的早期禅宗、五代至宋代的繁荣时期以及明清两代的发展变化。

唐代是中国禅宗的鼎盛时期,禅宗大师鱼著、慧能、神秀等相继兴起,禅宗的理论和实践都得到了极大的发展。

禅宗的发展不仅在宗教领域有着深远的影响,也对中国文化、文学产生了积极的影响。

禅宗倡导禅修的方法,通过冥想、打坐等实践的方式,使人们更能够深入地探寻自己内心的密码。

这种内省精神促成了中国文学在表现手法和内涵上的转变与发展。

三、禅宗思想在中国文学中的体现禅宗思想对中国文学的影响是多方面的,它不仅影响了文学创作的形式和题材,还深刻地影响了文学家的心灵境界和审美情趣。

在文学创作的形式上,禅宗思想强调语言的简约和意境的凝练,使得古代的诗歌、散文在表现手法上更加凝练、含蓄。

唐代大诗人王维的诗作就充分体现了禅宗思想的内在精神,他的诗歌含蓄深远,如《山居秋暝》中的“古木无人径,深山何处钟”,正是运用了禅宗中“顿悟”的思想,抒发了内心深处的平和与超然。

禅宗与中国文化教育的发展禅宗源远流长,是中国独特的宗教文化遗产之一。

在中国文化教育发展中,禅宗与中华文化互为依存、相互渗透,亦为中国人思维方式及生活方式的某些特点源头。

本文试从三个方面探讨禅宗对中国文化教育的积极推动作用。

禅宗心性传承与中华文脉禅宗是中国传统佛教中特有的法门,其强调的即是“顿悟生机”。

而茶道、山水画、文人墨客等中华文脉中所追求的也正是这种“自然的凝心定向”。

与此同时,禅宗亦强调切实的行动、贵在“修心养性”,因而在中国文化中具有相当重要的地位。

如同中华文脉一样,禅宗亦注重的是习惯长远,注重传承与延续性。

禅宗追求的是整体的抱负,也是文化和思想的传承和发展。

禅宗的修学者要过宁静、虚心、专注、独立、平衡、正直的生活,从而保证了中华文脉文化养分的长期积淀与脉络的延续。

禅宗智慧传授与中华文明融合讲求“悟与行”,禅宗并不强调因果。

禅宗关注的是当下,在当下寻找和把握“真正的自我”。

禅宗智慧弘扬了“爱与和平”、“自由与平等”等阳光心态,它的存在与发展,也在中华文明的融合与提高上发挥了重要的作用。

禅宗的开创者们——达摩大师、法曼等先贤成立的寺庙、禅学等,安放着一种把虚拟与现实、个体与集体、自我与超越等相统一的思想哲学。

禅宗的智慧传授不仅有助于人们在内心精神世界的探寻,也给与实际生活带来了正面的影响。

走向社会,禅修和定神被视为自然而平和的方法,助力于人们自觉地从快节奏、虚浮的现代生活中回归到以俭、约、朴实的价值观立身处世。

禅宗文化走向世界与中华文化推广禅宗在世界上的传播也为中国文化教育的发展带来了重大贡献。

从古往今,禅宗文化铭刻着中华文化的魂魄,代表了中国文化的博大精深。

在禅宗的影响下,中国文化在世界上得到发扬光大。

禅宗在海外的推广不单是禅学修行,更赋予了人们对中华文化的深入了解和信仰。

日本、韩国等国家是禅宗在海外的重要影响对象,禅宗文化传入这些国家,也为其文化教育的发展起到了良好的促进作用。

总之,禅宗与中国文化教育密不可分,其以自身独有的智慧对中国文化教育和思想传统的发展做出了卓越贡献。

禅宗的发展与影响禅宗是佛教的一个分支,它以“参禅悟道”为核心。

在禅宗的发展历程中,不断地吸纳了别的学派的精华,从而使它的文化底蕴更加深厚,影响范围更加广泛。

本文将从禅宗的起源、演变、发展及其影响等方面进行探讨。

一、禅宗的起源禅宗起源于唐代的中国,其历史可以追溯到公元五世纪的南北朝时期。

当时,佛教在中国传播了几百年,但是它的教义与中国传统文化相差甚远,无法打动中国人的心灵。

在此背景下,禅宗的创立者菩提达摩(Bodhidharma)便来到中国,将禅宗的教义传播了出去。

禅宗将佛教的教义与中国哲学思想相结合,形成了一门独具一格的禅学思想。

它深深地影响了中国的文化传统,并在日本、韩国等东亚国家得到了广泛的发展。

二、禅宗的演变禅宗的演变可以分为南禅和北禅两个流派。

南禅强调内在的体验与直接的领悟,要求禅师直接切入禅宗的核心教义,引导弟子参悟禅机、悟道成佛。

而北禅则注重学习经典与传统禅学观念,这两个流派之间存在的差异也给禅宗的发展带来了不同的势能。

其中,禅宗的代表人物之一是法海(Huihai),他在禅宗的发展上起了极为关键的作用。

法海曾经到南方学习禅宗,随后回到北方,传授了他的经验与见解,并最终发展出了著名的五宗六派禅宗系统,以及数百种禅宗实修法门。

三、禅宗的发展随着时间的推移,禅宗的发展变得越来越成熟,同时催生了许多独具特色的分支。

其中,临济宗是禅宗中较为著名的一个分支。

临济宗成立于唐朝,以其纯粹、无私、力行的实修方式而蜚声中外。

禅宗的发展也推动了禅宗文化的繁荣。

禅宗的音乐、绘画、书法、建筑等文化形式表达了禅学思想及其美学价值,使其成为东亚文化的重要组成部分。

例如,禅宗名画如千手观音、龙象眼和虚谷白雪等,在世界艺术史上都有着不可替代的地位。

禅宗的思想更是对中国传统文化的影响不可忽视。

禅宗的“悟道成佛”“福智圆融”等思想观念,对中国传统哲学、文化、宗教等方面产生了广泛的影响。

禅学思想成为了一种智慧形态,带动了中国文化的变革。

中国禅宗思想及其对中国传统文化的影响吴言生教授这几天和各位法师、各位营员在柏林寺一起度过,我很有些感慨。

首先是老法师以身作则,整个柏林寺法师们一个个如律如仪,僧宝庄严,使我们感受到了禅的真味。

其次,我看到同学们经过这几天生活禅夏令营的锤炼,已与刚来的时候大不一样。

很多人都差不多快脱胎换骨了,同学们很早就上殿,参加礼佛、读经、抄经、佛学讲座等活动,心灵、境界上均有所提高。

再就是前来和同学们交流的法师与老师们,非常恪守职责,个个都是口吐莲花,大家听他们的讲课都会得到很大的受用。

老师们已经把我要讲的题目都讲完了,我坐在这儿感到很茫然,该讲些什么成了问题。

大家可能都知道野狐禅的故事,如果讲错了一句话就要五百世变成野狐身。

我今天在这里肯定会有些不成熟甚至是荒谬的话,我担心我讲完后也变成野狐。

但转念一想,哪怕是肤浅的东西,能给大家一些启发,也是好的。

我们这次很难得聚在一起,来参加夏令营,来吃赵州茶,来体验禅茶一味。

我想,大家自从来到赵州、跨入柏林寺的那一刻起,就已经在吃赵州茶了。

今天我把对禅宗、对赵州禅初步的看法贡献给大家,希望和大家一起交流。

我想佛法是对那些最渴求、最需要的人讲的,而同学们已经是很解脱、很自在了,可能我在这里是画蛇添足或者是吃力不讨好。

说得不好,我是用一种名相束缚了大家,大家记住一大堆名相,回去把自己束缚住了;说得好,就更麻烦了,又是用一种更高级的名相束缚了大家。

所以,在座的各位同学、营员,下课后大家首先要做的是,把我今天所讲的统统忘掉!我讲的题目是禅宗思想体系及其现代意义,我简单地以本心、迷失、开悟、境界八个字来进行论述。

本心论禅宗的思想或佛教的千经万论,都是在说明我们原本具有善良、纯洁的心,禅宗的本心论就是解释本心的澄明、觉悟、圆满与超越的内涵。

在大乘佛教经典里,对本心的阐述有《楞伽经》、《大乘起信论》、《金刚经》、《心经》、《楞严经》、《维摩诘所说经》、《华严经》、《圆觉经》、《涅槃经》等。

禅宗思想对中国传统文化的影响论文关键词:禅宗中国画艺术审美论文摘要:禅宗思想对中国传统文化的影响,在美术创作上体现为直接参与构建了中国传统艺术审美的思想体系。

现当代,经过对20世纪初新文化运动全盘西化和“85新潮”激进美术运动的反思之后,艺术界出现的“新文人画”现象,实质上是对全盘西化和激进美术运动的反拨,预示着艺术审美思想向传统文化回归的精神诉求。

一、禅宗思想对构建传统艺术审美的意义中国封建理学与禅宗思想对待个体生命意义的自由意识,有着两种不同的学说。

存天理灭人欲,天理高于一切,人欲不可违背是理学家回避“自由”问题的一贯主张。

而禅宗思想却正视个体生命的不自由问题,认为人生的自由存在于不自由之中,解脱之道即在由迷而悟之中。

“悟”是自由与不自由的界限,超越了这个界限人生就达到了自由的境界即“涅檠”。

禅宗精神就是超越现实的物质和精神束缚,追求现实生活之外的空灵与思想自由,从而获得精神上的满足。

因而,禅宗有别于儒学的特殊思想魅力也就由此形成。

一方面,禅宗“众生平等”、“无凡圣”等否定权威的平民化思想倾向,受到广大寒士阶层的推崇。

而另一方面,禅宗却不否定现存的社会秩序,只是强调个体生命存在的个人主义思想,具有非群体化、非政治化的倾向,是悲观哲学,是幻想破灭的产物,比较符合旧时代个人意识相当发达、对现存社会高度敏感的知识分子士大夫被挤压、难以自我主宰的心理感受。

这些知识分子士大夫为寻求自救,找回个体的生命自由,希望通过“修持”在无自由的现有社会压迫下求得心理解脱和精神释放。

被理学思想规范着的封建士大夫,理性上无力也根本无心与封建秩序对抗。

而主张不触动现有秩序的禅宗精神,正好符合士大夫的要求。

禅宗的核心“悟“在形式和作用上与艺术审美最为接近。

因此,士大夫尚保存的对自由的本能追求,都大量转入艺术审美方面,直接从艺术活动中来体会自由经验,使禅宗在封建时代,成为艺术家的哲学,较之儒学和道学也最富于艺术精神。

禅宗的出现直接带动了审美思想的发展,并且渗入到具体的艺术创作中,尤其是对纯粹美的发现,对中国式的“气韵生动”的发现,以及对形成人与自然融合之艺术精神体系的重大影响。

中国禅宗思想及其对中国传统文化的影响吴言生教授这几天和各位法师、各位营员在柏林寺一起度过,我很有些感慨。

首先是老法师以身作则,整个柏林寺法师们一个个如律如仪,僧宝庄严,使我们感受到了禅的真味。

其次,我看到同学们经过这几天生活禅夏令营的锤炼,已与刚来的时候大不一样。

很多人都差不多快脱胎换骨了,同学们很早就上殿,参加礼佛、读经、抄经、佛学讲座等活动,心灵、境界上均有所提高。

再就是前来和同学们交流的法师与老师们,非常恪守职责,个个都是口吐莲花,大家听他们的讲课都会得到很大的受用。

老师们已经把我要讲的题目都讲完了,我坐在这儿感到很茫然,该讲些什么成了问题。

大家可能都知道野狐禅的故事,如果讲错了一句话就要五百世变成野狐身。

我今天在这里肯定会有些不成熟甚至是荒谬的话,我担心我讲完后也变成野狐。

但转念一想,哪怕是肤浅的东西,能给大家一些启发,也是好的。

我们这次很难得聚在一起,来参加夏令营,来吃赵州茶,来体验禅茶一味。

我想,大家自从来到赵州、跨入柏林寺的那一刻起,就已经在吃赵州茶了。

今天我把对禅宗、对赵州禅初步的看法贡献给大家,希望和大家一起交流。

我想佛法是对那些最渴求、最需要的人讲的,而同学们已经是很解脱、很自在了,可能我在这里是画蛇添足或者是吃力不讨好。

说得不好,我是用一种名相束缚了大家,大家记住一大堆名相,回去把自己束缚住了;说得好,就更麻烦了,又是用一种更高级的名相束缚了大家。

所以,1在座的各位同学、营员,下课后大家首先要做的是,把我今天所讲的统统忘掉!我讲的题目是禅宗思想体系及其现代意义,我简单地以本心、迷失、开悟、境界八个字来进行论述。

本心论禅宗的思想或佛教的千经万论,都是在说明我们原本具有善良、纯洁的心,禅宗的本心论就是解释本心的澄明、觉悟、圆满与超越的内涵。

在、、大乘佛教经典里,对本心的阐述有《楞伽经》《大乘起信论》《金刚经》、、、、、、《心经》《楞严经》《维摩诘所说经》《华严经》《圆觉经》《涅盘经》等。

大乘经典直接影响了禅宗的思想,禅宗思想的核心就是从佛教经典里来的。

、在《楞伽经》《大乘起信论》中,有关本心的基本观点是如来藏思想。

,是指我们修行路途中的佛性、佛性种子,深深埋在生命的基因所谓“藏”里面,我们还没有来到这世上,我们就具有了佛性。

《起信论》把心分成一心二门,从本体上看是不生不灭、不增不减的;《圆觉经》强调的是恢复每个人原本的圆满觉悟之心,即人人本有的清净本性。

《法华经》里有一则衣藏宝珠的故事,讲的是一个穷人到他富有的亲戚家作客,亲戚请他吃饭,吃到一半,衙门来人叫亲戚去值班,这时穷人已喝醉了,亲戚临走前把一颗很珍贵的宝珠缝在他的衣服里。

但他本人根本不知道,仍然像过去那样过着流浪的生活。

后来在一个偶然的机会里,他和那个富有的亲戚碰面了,亲戚对他说,我在你衣服里缝的那颗宝珠你2怎么还不拿出来用,还像过去那样贫困潦倒?于是穷人才知道有这么回事,打开衣服一看,果然有一颗无价的珍宝。

《法华经》的这个故事,是用穷人来比喻我们凡夫,而富有的亲戚则是大智大觉的佛陀世尊,宝珠就是指我们每个人都有如来藏,都有澄明的自性,只不过我们不知道,所以依旧在外面流浪,捧着金碗讨饭吃。

《涅盘经》里用毗尼宝藏和力士额珠作比喻。

毗尼宝藏大家比较熟悉,力士额珠讲的是,大力士眉间镶嵌了一颗宝珠,有一次与人相扑时,两个人的头互相抵触,把宝珠顶进了皮肤里,力士的额头上就长了个脓疮,疼痛难忍,便去看医生。

医生告诉他,宝珠还在额头上的皮肤里,只不过是由于嗔恨心把宝珠顶进去了,实际上宝珠还没有丢失。

这个比喻说明每个人在自性上都是非常干净、珍贵的,但由于我们的贪、嗔、痴三毒使我们原本纯净的佛性隐没,不能够显现出来。

禅宗对佛教的精华进行了最大程度的汲取,并且进行了创造性的转化,像大家熟悉的参话头等。

在《六祖坛经》里,六祖大师对惠明开示说:“不思善,不思恶,正与么时,哪个是明上座本来面目?”这个“本来面目”也就是如来藏,也就是真如佛性,也就是干净的、没有物欲障蔽的本心。

,禅宗祖师们有很多类似的描述,比如说参禅要照顾“本关于“本来面目” 、。

地风光”“本分田地”“本分田地”是指我们每个人都有祖父传下来的那块田地,儿孙不争气卖了出去,参禅悟道就是要把这块田地再赎回来,使它重新回到自己的心中,重新展现纯真的自性。

对如来藏思想的描述方法。

无位真人即是真如佛性。

禅宗有很多,如临济禅师经常说的“无位真人”祖师在开示学人的时候,经常说的一句话是:“父母未生时,你能给我说一3句话吗?”这与如来藏思想更接近些。

还有“混沌未分时”,指宇宙是茫茫一团之时,那时相对的意识还没有生起;“黑豆没有生芽的时候”,黑豆指语言文字,没有生芽是指分别意识还没有生起的时候;“洪钟未击时”,古老的钟声还没有敲响之时,人类的精神小舟静静停泊在港湾,没有飘泊、。

没有流浪,此时的心就是我们的心,就是我们的“本来面目”禅宗祖师们经常用灵动的机锋,来说明本来面目的超越性、澄明性、圆满性与觉悟性。

有一个“寸丝不挂”的公案说,玄机尼师自以为道行很高,就去雪峰禅师那里斗法。

雪峰禅师问她从哪里来,她回答说从大日山来,意思是大日山的太阳要把雪峰山上的雪给化掉。

雪峰禅师又问她叫什么,她回答叫玄机,意指玄妙的机锋。

雪峰禅师再问她说,既然叫玄机,那么你一天能织多少匹布?她回答说寸丝不挂,意思是自己虽然是玄妙的织布机,但一丝一粒的布头都不会挂上,表示自己的境界很洒脱、很觉悟,对世间的一切已经没有挂碍了。

雪峰禅师笑了笑,尼师于是很得意地转身就走,自以为占了上风。

这时只听背后的雪峰禅师喊了句:“你的袈裟拖地,沾上了泥了!”玄机急忙回头一看,雪峰禅师哈哈一笑,说了句:“好一个一丝不挂!”所以,真正圆满觉悟的本性是不能用言语来表述的,只要一说出“寸丝不挂”,就给“寸丝不挂”的观念挂住了。

赵州禅师在这方面也给我们留下了很著名的禅话。

当时有位严阳尊者“参禅时两手空空怎么办?”赵州禅师说,既然你两手空空,问赵州禅师:就把它放下。

严阳尊者很纳闷:自己两手空空,没挑什么东西,还怎么去放下?他不知道,祖师叫他放下,是指把两手空空的意识也放下。

“放下着”,古时写为“放下著”。

在日本,有一则很有禅机的公案。

有位尼师在4参“一丝不挂”公案时,真的是赤条条一丝不挂来到师父面前,师父问她怎么回事,她说您老不是教导我要“放——下著”吗?她把“放下著”故,“放下著”就是把衣服给意破开,读为“放、下著”“下著”即是指衣服,脱了。

师父便指了指她,说:“你还有这个在!”这些公案都说明,澄明的本心确实是一丝不挂的,超越而脱落了超越的念头。

禅宗祖师对一些自以为悟的小把戏当时就能给予粉碎。

这些是大乘佛典及禅宗祖师对本心的开示。

关于本心的表述,在佛教经典和禅宗语录里还有很多,比如大家经常听到的菩提、如来、法界、涅盘、如如、法身、真如、佛性等等,都是对本心的表述,本心在禅宗那里还有无底钵、无弦琴等等表述。

迷失论禅宗体系第二个层面是迷失。

禅宗迷失论是指本心扰动、不觉、缺撼、执著的状况,是和本心论相对的。

佛教经典和禅宗语录,对本心的迷失有很多细密、复杂的论述,在这里我给大家介绍的是最基本、最直接的东西。

《红楼梦》里有两句诗叫:“失去幽灵真境界,幻来新就臭皮囊。

”这两句诗非常深刻地解释了人生执著的原因,也可以看作是文字般若,不要认为仅仅是文学词汇,写得很华美精彩,就把它摒出佛法之大门,它谈得确实很到位。

我们可以想一想,既然我们每个人都具有佛菩萨圆满、觉悟、清净的本心,又为什么有那么多的痛苦、执著、迷惘与焦虑?这就是由于我们起了分别心,由于我们有无明存在。

《楞伽经》上讲,如来藏本来是很5干净的,但受到境风的吹动,顿时掀起了波涛,有时甚至成为万丈波澜。

对于执著,《楞伽经》里用春蚕作茧来比喻,我们每个人像蚕一样不停地吐出丝来,丝就是我们的欲望、幻想,这茧丝越来越多、越来越重,结果我们像春蚕一样被自己的欲望所围困,牢牢地被束缚在其中,永远不得出来,所以,人生确实是非常的可怜。

《法华经》有一个穷子舍父逃走的故事。

有一户人家,儿子外出走丢失了,父母特别思念儿子,一边寻找一边把家迁居到另一个地方。

后来父母经商有道,家里变得非常富有,而穷子仍然靠讨饭为生。

有一天,穷子讨饭来到了父母家门口,父母认出了自己的儿子,请儿子进去,儿子不敢相信自己家里有那么多的财富,就不敢进门,而是急忙逃走了。

在这个比喻中,富有的父母就是佛,佛法有无穷无尽的宝藏,而穷子就是指我们不敢承当本有佛性而在外四处流浪的每个人。

《圆觉经》里讲,虚空本来无花,但由于眼睛有病,得了白内障或饿得发昏,就见到了虚空中有很多花朵,也就是眼冒金星。

金星是虚幻的,但有的人偏偏执着那是真的。

还有我们晚上看月亮,我们感觉不到是云彩在飘动,反而觉得是月亮在移动;在船上不是感觉船在飞速行驶,而是觉得两边的河岸在不停往后退。

这就是说由于我们受到种种物理的、内心的局限,使我们对世界的认识会产生一种幻觉、一种错误,由此生起了无明,生起了困惑。

禅宗常说,通过我们的眼、耳、鼻、舌、身、意这些感官之门,所得到的印象是很不准确的。

在佛经里有这样一段话,对同样一条河,菩萨看到的是琉璃玛瑙,凡夫看到的是一条河,恶鬼看到的是一滩脓血,而鱼虾的眼里又是宫殿一6类的东西。

所以说,我们所见的一切不一定都是真实的,只有参禅悟道开了慧眼时,所见到的才是宇宙人生原本的真实。

我们每个人都有无上的珍宝,但却到处寻求,希望我们困惑的生命得到安宁。

所以大珠慧海禅师告诉前来求法的人说:我这里什么都没有,你们来干吗?都给我回去,你们每个人本身就具有珍贵的宝物。

在禅门里经常听到这样一句话:“抛却自家无尽藏,沿门托钵笑贫儿。

”这非常形象地说明了我们的迷失是多么可悲的事情。

开悟论既然是迷失了,我们每个人就要求取解脱,解脱就是开悟,就是通过各种各样的方法使我们沉迷的生命得到觉醒,使我们飘泊的心灵得到安宁。

关于开悟,在禅宗那里也历来有两种方法,一是以“身是菩提树,心如明镜台,时时勤拂拭,勿使惹尘埃”为宗旨的渐修法门。

关于这类开悟的法门,在禅宗语录和大乘经典里,经常用磨镜作比喻,也用调狂象作比喻。

人心就像一头狂野不驯的大象,通过禅定、止观、禅修等等手法,就会把这头狂象给驯服了。

禅佛教还常用心猿意马来作比喻,是说人心就像猿猴一样,尤其喜欢爬树,看到什么东西都会贪恋,而有贪恋就有执著。

关于禅宗调养心性的过程,大家更为熟悉的是用牧牛作比喻。

牛的习性是很难驯服的,有时还要偷吃庄稼,你要紧紧地抓住牛绳才能制约它,当你把它调养到一定的时候,你就是用鞭子赶它去吃庄稼,它都不会去吃,这时的牛就成为一头露地白牛。

“牛”褪俏颐侵粗摹⒎直鸬摹⒖褚暗摹⒉痪坏男摹?际保颐堑男亩际呛芨删坏模罄幢煌饩橙贤鹬种址?7别、产生种种迷茫,修行悟道就是要把丢失的心再找回来。