皇权与相权矛盾PPT课件

- 格式:ppt

- 大小:938.50 KB

- 文档页数:19

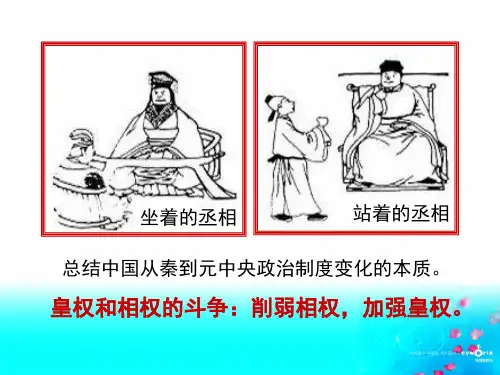

论古代政治历程中的皇权与相权之争皇权和相权之争几乎是贯穿中国古代所有朝代的主旋律,二者之间的关系相互制约,又相互扶持相互促进。

相权、皇权关系处理的好坏,影响着国家的发展,关系着政权的兴亡。

是中国古代政治中不得不说的问题。

皇权,顾名思义,由天子掌握,他决定着国家的大政方针,政治制度,发展模式的决策。

相权,由国家的宰相掌握,他拥有着国家的行政权,负责主要行政事物的处理,地位仅次于天子。

宰相制度起源很早,商朝的时候,伊尹是开国功臣,为国家的建立和奠定做出了很大贡献,汤死了以后,继续为相,辅佐了几代皇帝,权力很大,甚至可以左右到皇帝的登基。

到了战国的时候,宰相制度在各个诸侯国都建立了起来,秦朝时宰相正式命名为丞相。

从此之后,皇帝与宰相相互依存,但也相互制约,总体发展的趋势是,皇权不断加强而相权不断地消弱。

汉代时,实行三公九卿制。

皇帝对于宰相心存戒备,宰相对于皇帝心存惧怕,二者不断磨合发展,试图寻找一种比较成熟,既相互平衡相互制约,又有利于国家发展,安定的制度。

隋唐时实行三省六部制,都是为了在一定程度上制约相权,加强君权,在此期间二者似乎得到一个比较好的平衡,君臣之间相得益彰。

唐太宗时期,内外朝的界限已经淡化,天子主政,开始进入了消弱相权的阶段。

唐太宗将相权一分为三,设中书省、门下省、尚书省,下设吏、户、礼、兵、刑、工六部,中书省起草,门下省审核,尚书省执行。

这样,一则相权分散了,二则三者相互制约都统一向皇帝负责。

贞观年间的君相关系式少见的。

在一般情况下,皇帝不能越过三省直接发号施令、指挥政事。

三省在制度上对皇权的制约,也避免了权力过于集中,导致独裁造成失误。

宋元时期,相权得到了一定的加强,宰相的势力得到了扩大,这样也导致了皇权的不稳,产生内乱。

明朝时期,为了加强君主的权利,明太祖先是废除总揽地方军政大权的行中书省,设立布政司、都指挥司、按察司,分管地方的行政,军政和监察,并且三司都隶属于中央部门。

但是,统领中央各部的宰相,职权也随之扩大。

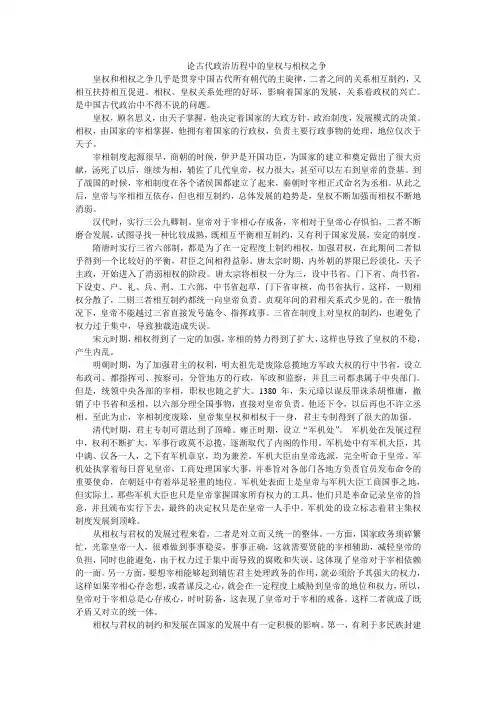

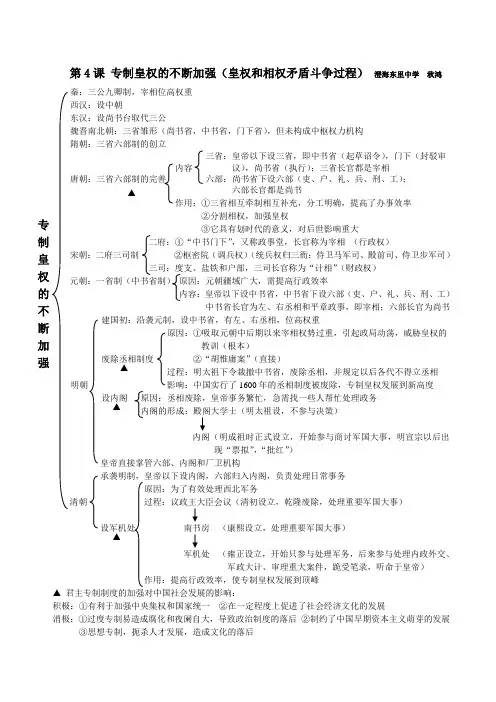

第4课 专制皇权的不断加强(皇权和相权矛盾斗争过程) 澄海东里中学 秋鸿 秦:三公九卿制,宰相位高权重西汉:设中朝东汉:设尚书台取代三公魏晋南北朝:三省雏形(尚书省,中书省,门下省),但未构成中枢权力机构隋朝:三省六部制的创立 三省:皇帝以下设三省,即中书省(起草诏令),门下(封驳审 内容 议),尚书省(执行);三省长官都是宰相 唐朝:三省六部制的完善 六部:尚书省下设六部(吏、户、礼、兵、刑、工);六部长官都是尚书 作用:①三省相互牵制相互补充,分工明确,提高了办事效率②分割相权,加强皇权③它具有划时代的意义,对后世影响重大二府:①“中书门下”,又称政事堂,长官称为宰相 (行政权)宋朝:二府三司制 ②枢密院(调兵权)(统兵权归三衙:侍卫马军司、殿前司、侍卫步军司) 三司:度支、盐铁和户部,三司长官称为“计相”(财政权)元朝:一省制(中书省制) 原因:元朝疆域广大,需提高行政效率内容:皇帝以下设中书省,中书省下设六部(吏、户、礼、兵、刑、工) 中书省长官为左、右丞相和平章政事,即宰相;六部长官为尚书建国初:沿袭元制,设中书省,有左、右丞相,位高权重原因:①吸取元朝中后期以来宰相权势过重,引起政局动荡,威胁皇权的 教训(根本)废除丞相制度 ②“胡惟庸案”(直接)过程:明太祖下令裁撤中书省,废除丞相,并规定以后各代不得立丞相 明朝 影响:中国实行了1600年的丞相制度被废除,专制皇权发展到新高度 设内阁 原因:丞相废除,皇帝事务繁忙,急需找一些人帮忙处理政务内阁的形成:殿阁大学士(明太祖设,不参与决策)内阁(明成祖时正式设立,开始参与商讨军国大事,明宣宗以后出现“票拟”,“批红”)皇帝直接掌管六部、内阁和厂卫机构承袭明制,皇帝以下设内阁,六部归入内阁,负责处理日常事务原因:为了有效处理西北军务清朝 过程:议政王大臣会议(清初设立,乾隆废除,处理重要军国大事)设军机处 南书房 (康熙设立,处理重要军国大事)军机处 (雍正设立,开始只参与处理军务,后来参与处理内政外交、军政大计、审理重大案件,跪受笔录,听命于皇帝)作用:提高行政效率,使专制皇权发展到顶峰▲ 君主专制制度的加强对中国社会发展的影响:积极:①有利于加强中央集权和国家统一 ②在一定程度上促进了社会经济文化的发展消极:①过度专制易造成腐化和夜阑自大,导致政治制度的落后 ②制约了中国早期资本主义萌芽的发展③思想专制,扼杀人才发展,造成文化的落后 专 制 皇 权 的 不 断 加 强 ▲ ▲▲ ▲。