体育教学规律

- 格式:pptx

- 大小:1.02 MB

- 文档页数:16

体育教学过程要遵循人体活动和掌握体育技术、技能的特殊规律。

首先是“动作技能形成的规律",在体育教学中,动作技能形成有一个粗略掌握动作,改进提高动作,巩固动作、运用自如的三个阶段,,这三个阶段的划分是相对的,没有严格明显的界限。

它既反映了学生认识事物,掌握动作技能的逐步深化的过程,也反映了学生身体机能和体质不断变化和提高的过程.教师要依据动作技能形成的规律性变化,去确定教学任务、教学重点和教学方法,才能达到预期的教学效果。

其次是“学生身心发展规律”.学生的身体、心理发展有阶段性特征,作为身体素质基础的生理机能阶段性变化,又决定了身体素质也具有明显的阶段性特征。

在体育教学过程中,学生身心的发展依赖于体育知识、技术技能的掌握。

对学生来说,只有在掌握知识、技术技能的过程中学会科学锻炼身体的方法,并把这些方法自觉地运用到以后的学习和锻炼中,才能使身心得到和谐发展,形成科学进行体育锻炼的能力。

同样,学生对体育知识、技术技能的掌握又依赖于他们身心的发展。

因为身心发展是掌握体育技术技能的条件.任何体育技术技能的掌握,都要以相应的体质为条件。

学生身体发展水平越高,掌握体育技术技能就越快、越好;而体质较差的学生,掌握体育技术技能就越困难。

体育教学要与学生身心发展的其生理和心理的自身发育和发展的规律和特点相适应也要关注其可塑性.教学过程需要依据学生各个年龄阶段的生理、心理的特征,安排教学内容、教学组织和教学方法。

另外还有“人体生理机能活动能力变化的规律”以及“人体机能适应性变化规律”体育教学能增进学生身体健康,增强体质,是因为体育活动能增强学生机体机能的活动能力。

人体机能活动能力的提高,有其适应性变化规律。

在练习开始的时候,机能活动能力缓慢上升,随着活动加强,机能的活动能力逐渐达到最高水平,并在一定时间内保持这个水平,然后逐渐下降。

经过一段时期的锻炼,学生的机能水平会在原来的基础上有明显提高。

而由于年龄特点、身体健康状况、体育基础水平、教材的性质、教学组织教法以及气候条件等不同,学生机能活动能力上升阶段所需要的时间、最高阶段的高度、稳定的时间,以及承担急剧变化负荷的能力均有所不同。

体育教学规律体育教学是通过体育课来进行,体育教学目标和内容是通过体育课来让学生掌握的。

一个课时的体育课就是一个教学过程。

同样,一个单元的体育课、一个教学期的体育课、都可以看作是一个教学过程。

但凡教学过程都必须遵循一定的原理,体育课的教学过程也应该是这样。

体育教学过程的根本规律是体育教学过程中的内在联系和本质联系。

它制约这体育教学原那么、教学方法、组织形式和教学手段。

体育教学过程的根本规律可分为一般教学规律和特殊教学规律。

一、体育课应遵循的一般规律1.社会制约性规律体育教学归根到底是一种培育人的过程,它会受到社会的物质、文化条件与社会需要,特别是受到一定社会教育目的及其内容的制约。

所以,各国的国情不同,体育教学的目标和内容也不尽相同。

我国的体育教学是学校教育的组成局部,也是学校体育的组成局部,并和其他学科一道成为学校教育目标的根本途径和重要手段。

同时,体育教学的条件和手段〔体育教师、场地、器材设备等〕对社会经济开展水平以及文化教育和科学技术的开展状况更具有依赖性。

因此,体育教学必须与社会的条件和需要相适应,并随着社会开展和需要的变化而变化。

2.学生的身心开展规律体育教学的对象是学生,学生的身心开展具有一定的规律性。

在体育教学中制定体育教学目标,安排教学内容,采用相应的教学组织形式、教学方法和措施等,都必须从不同的年龄,不同性别学生的身心开展的特点出发,符合他们的接受能力和体质状况,因材施教,才能促进学生身心开展的不断提高。

3.认识事物的规律教学过程是学生认识世界的一种特殊过程。

学生在学习和掌握体育知识、技术和技能的过程中,必须遵循认识活动的规律。

在体育教学中,我们要引导学生将感知、思维、实践三个环节紧密地结合在一起,缺一不可。

感知是认识事物的开始,是形成表现的根底,在不同年龄阶段有不同的感知能力;思维是形成理性认识,掌握运动动作的关键,学生思维的开展是从具体到抽象,从低级到高级,既有连续性又有阶段性的开展变化过程;实践稳固知识运用,改良提高动作技术,开展身体,增强体质,培养良好思想品德和行为的必要途径。

体育教学中应遵循的教学规律Prepared on 21 November 2021体育教学过程要遵循人体活动和掌握体育技术、技能的特殊规律。

首先是“动作技能形成的规律”,在体育教学中,动作技能形成有一个粗略掌握动作,改进提高动作,巩固动作、运用自如的三个阶段,,这三个阶段的划分是相对的,没有严格明显的界限。

它既反映了学生认识事物,掌握动作技能的逐步深化的过程,也反映了学生身体机能和体质不断变化和提高的过程。

教师要依据动作技能形成的规律性变化,去确定教学任务、教学重点和教学方法,才能达到预期的教学效果。

其次是“学生身心发展规律”。

学生的身体、心理发展有阶段性特征,作为身体素质基础的生理机能阶段性变化,又决定了身体素质也具有明显的阶段性特征。

在体育教学过程中,学生身心的发展依赖于体育知识、技术技能的掌握。

对学生来说,只有在掌握知识、技术技能的过程中学会科学锻炼身体的方法,并把这些方法自觉地运用到以后的学习和锻炼中,才能使身心得到和谐发展,形成科学进行体育锻炼的能力。

同样,学生对体育知识、技术技能的掌握又依赖于他们身心的发展。

因为身心发展是掌握体育技术技能的条件。

任何体育技术技能的掌握,都要以相应的体质为条件。

学生身体发展水平越高,掌握体育技术技能就越快、越好;而体质较差的学生,掌握体育技术技能就越困难。

体育教学要与学生身心发展的其生理和心理的自身发育和发展的规律和特点相适应也要关注其可塑性。

教学过程需要依据学生各个年龄阶段的生理、心理的特征,安排教学内容、教学组织和教学方法。

另外还有“人体生理机能活动能力变化的规律”以及“人体机能适应性变化规律”体育教学能增进学生身体健康,增强体质,是因为体育活动能增强学生机体机能的活动能力。

人体机能活动能力的提高,有其适应性变化规律。

在练习开始的时候,机能活动能力缓慢上升,随着活动加强,机能的活动能力逐渐达到最高水平,并在一定时间内保持这个水平,然后逐渐下降。

经过一段时期的锻炼,学生的机能水平会在原来的基础上有明显提高。

体育教学的特殊规律《体育教学的特殊规律》嘿!同学们,你们觉得上体育课是咋样的呀?是累得气喘吁吁,还是开心得像只小鸟?今天我就来和你们聊聊体育教学的那些特殊规律。

先来说说技能形成的规律吧。

就像我们学写字,一开始歪歪扭扭,慢慢地就写得越来越好了,体育技能的学习也是这样。

比如学跳绳,一开始我老是被绳子绊住脚,心里那个着急呀,“这绳子怎么就不听我使唤呢?”可练着练着,我找到了节奏,跳得越来越顺溜。

这不就跟我们学数学,从一开始啥都不懂,到后来能轻松解题一个道理嘛!再讲讲运动负荷变化与控制的规律。

每次上体育课,老师都会让我们做各种运动,跑步、跳远、扔沙包等等。

有时候运动量大了,累得我直想躺在地上不起来,心里抱怨着:“哎呀,这也太累了吧!”可老师说,只有适当的运动负荷才能让我们的身体更健康、更强壮。

这就好比我们吃饭,不能吃太多撑着,也不能吃得太少饿着,得刚刚好。

还有体育知识学习和运动认知的规律呢。

老师给我们讲各种体育知识,什么跑步的姿势啦,打球的技巧啦。

一开始我听得云里雾里的,“这都啥呀?”可当我真正去实践的时候,一下子就明白了。

就像我们学课文,光读不理解,等实际用起来的时候,才恍然大悟。

有一次体育课上,老师教我们投篮。

小明一开始怎么投都投不进,急得满脸通红,直跺脚,“这篮球怎么这么难搞呀!”老师耐心地给他指导,告诉他要注意姿势和用力的方法。

慢慢地,小明投进了几个球,高兴得一蹦三尺高,“哇,我终于会啦!”我们大家都为他鼓掌。

还有啊,体育教学中人与人之间的互动也特别重要。

我们一起比赛跑步,互相加油打气。

“加油!加油!”那声音震耳欲聋。

在这个过程中,我们学会了团结,学会了互相帮助。

这不就像一群小蚂蚁一起搬食物,大家齐心协力才能成功嘛!体育教学可不是随便玩玩的,它有自己的特殊规律。

这些规律能让我们更好地锻炼身体,提高我们的运动技能,还能让我们懂得很多道理。

我们要好好遵守这些规律,才能在体育课上收获更多的快乐和成长!你们说,是不是这个理儿?。

体育教学特殊规律体育教学过程的五大规律:运动技能形成规律、运动负荷变化规律、体育知识学习和运动认知的规律、体育学习集体形成与变化的规律、体验运动乐趣的规律。

如何运用动作技能形成规律:一,要使学生认识和理解动作技能的结构和特点。

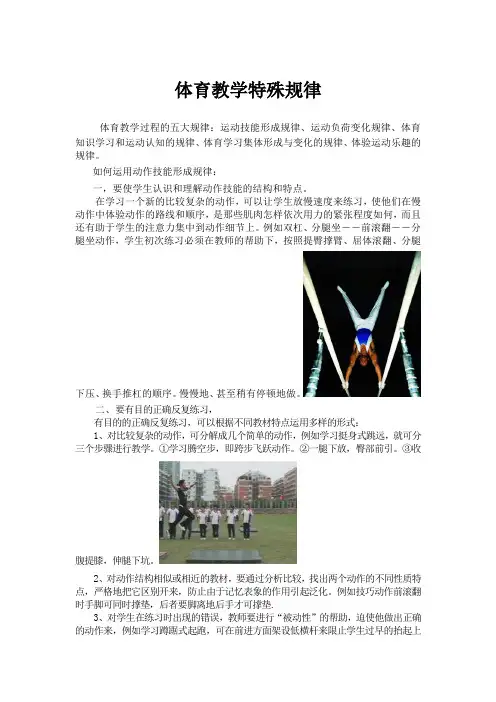

在学习一个新的比较复杂的动作,可以让学生放慢速度来练习,使他们在慢动作中体验动作的路线和顺序,是那些肌肉怎样依次用力的紧张程度如何,而且还有助于学生的注意力集中到动作细节上。

例如双杠、分腿坐――前滚翻――分腿坐动作,学生初次练习必须在教师的帮助下,按照提臀撑臂、屈体滚翻、分腿下压、换手推杠的顺序。

慢慢地、甚至稍有停顿地做。

二、要有目的正确反复练习,有目的的正确反复练习,可以根据不同教材特点运用多样的形式:1、对比较复杂的动作,可分解成几个简单的动作,例如学习挺身式跳远,就可分三个步骤进行教学。

①学习腾空步,即跨步飞跃动作。

②一腿下放,臀部前引。

③收腹提膝,伸腿下坑。

2、对动作结构相似或相近的教材,要通过分析比较,找出两个动作的不同性质特点,严格地把它区别开来,防止由于记忆表象的作用引起泛化。

例如技巧动作前滚翻时手脚可同时撑垫,后者要脚离地后手才可撑垫.3、对学生在练习时出现的错误,教师要进行“被动性”的帮助,迫使他做出正确的动作来,例如学习蹲踞式起跑,可在前进方面架设低横杆来限止学生过早的抬起上体三、合理安排教学进度,合理的进度必须在每次课中都应把新旧教材很好地搭配起来,使学生有及时复习的机会。

例如,体力较弱的女生,课堂练习次数过多,时间过长,很可能产生疲劳,引起消极情绪,降低学习兴趣,对相似相近结构的动作,在进度安排上要有先后或交替进行,不能同时组织教学和练习。

最好在前一个动作技能已熟练、牢固后再学习另外一个动作技能,这样可以防止学习技能时的相互干扰。

体育教学规律⼀、体育课的⽣理负荷1、⽣理负荷的结构(1)量和强度是构成⽣理负荷的两⼤因素。

负荷量是指有效练习总的时间、总的次数、总的距离、总的重量等。

负荷强度是指练习对机体刺激的程度,或者做练习时⽤⼒的⼤⼩或者做练习时机体的紧张程度。

在⼀般情况下,强度对机体的刺激敏感性更强些,在安排与调节负荷时,既应注意负荷量,更要注意负荷强度。

负荷量与负荷强度的关系是对⽴统⼀的,它们共同构成⽣理负荷的总体,就⼀般来说应成反⽐关系,即负荷量很⼤时,负荷强度应减⼩;反之,负荷强度较⼤时,负荷量应减⼩,其中时间长短是⼀个重要因素。

(2)内部数据与外部数据是⽣理负荷的两个层⾯。

学⽣做完⾝体练习之后,⼼率、⾎压等都会发⽣变化,测得这些变化的数据,称为负荷的内部数据,⽽学⽣做练习的次数、总时间、总距离等,则称为负荷的外帮数据。

对于同⼀个学⽣来说,负荷的内部数据与外部数据是相对的。

不同的条件,负荷外部数据相同,内部数据可能不同,反之也如此。

在安排和分析负荷时,既要考虑外部数据,⼜要考虑负荷的内部数据。

(3)休息的量和恢复的强度。

①休息的量是指在负荷后机体体⼒恢复前休息时间的长短。

例如,在体育课、上跑60⽶×3,跑完第⼀次休息2分钟,跑完第⼆次休息3分钟,跑完第三次休息4分钟等。

休息的量不同,对机体的影响明显不⼀样。

恢复的强度是指在休息间歇时间内,机体恢复过程的⽔平。

例如上述实例中学⽣跑三次60⽶,跑完第⼀次后休息2分钟,⼼率从140次/分降到110次/分;跑完第⼆次后休息3分钟,⼼率从145次/分降到115次/分;跑完第三次休息4分钟,⼼率从150次/分降到100次/分,可看出机体恢复⽔平是不同的。

影响休息的量和恢复的强度的主要因素有。

①休息的量与负荷的量和强度成正⽐关系,也与学⽣健康、时间容量等因素有关。

③恢复的强度与恢复的量、恢复⽅式、负荷的量与强度以及学⽣体质⽔平有直接关系。

在恢复⽅式中,除⼤家已经了解的积极性和消极性两种休息⽅式外,⼼理学研究的念动放松法,也是⼀种积极恢复的⼿段,值得提倡和推⼴。

体育育人的规律与实践模式

体育育人是指通过体育活动和教育来培养学生的综合素质,包括身体素质、心理素质、社交能力、道德品质等方面。

体育育人的规律与实践模式如下:

体育育人的规律:

1. 全面性规律:体育育人应该是全面的,不仅要注重学生的身体素质,还要注重学生的心理素质、社交能力、道德品质等方面的培养。

2. 个性化规律:每个学生的身体素质和兴趣爱好都不同,因此体育育人应该根据学生的个性化需求来制定相应的教育计划。

3. 渐进性规律:体育育人是一个渐进的过程,需要从基础开始逐步提高学生的身体素质和技能水平。

4. 持续性规律:体育育人需要长期坚持,不能仅仅是一时的热度,要让学生养成终身锻炼的习惯。

体育育人的实践模式:

1. 体育课程教学:通过体育课程教学,让学生掌握基本的体育知识和技能,培养学生的体育兴趣和爱好。

2. 体育竞赛活动:组织学生参加各种体育竞赛活动,让学生在比赛中提高自己的技能水平和竞争意识。

3. 体育社团活动:组织学生参加各种体育社团活动,让学生在社团活动中培养自己的团队合作精神和领导能力。

4. 体育文化建设:通过体育文化建设,让学生了解体育文化的内涵和价值,培养学生的体育文化素养。

总之,体育育人是一项长期而系统的工程,需要学校、家庭和社会的共同努力,让学生在体育活动中得到全面的发展和提高。

简述体育教学过程的五大规律体育教学是一项重要的教育活动,通过体育教学可以培养学生的体质和健康,提高他们的运动技能和团队合作能力。

体育教学过程中有五大规律,即规律性、适应性、循序渐进性、激发性和操作性。

规律性是体育教学过程中的第一大规律。

体育教学应当遵循一定的规律,例如按照学生的身体发育规律和运动特点进行教学,使学生在体育活动中能够得到全面的锻炼和发展。

适应性是体育教学过程中的第二大规律。

体育教学应当根据学生的年龄、性别、身体素质等因素进行教学设计,使每个学生都能够适应并参与到体育活动中来。

教师需要根据学生的实际情况进行个性化的指导和辅导,使每个学生都能够得到适当的锻炼和训练。

第三,循序渐进性是体育教学过程中的第三大规律。

体育教学应当根据学生的运动能力和技术水平进行循序渐进的教学,从简单到复杂,从易到难,从基础到高级,使学生能够逐步提高自己的运动技能和水平。

第四,激发性是体育教学过程中的第四大规律。

体育教学应当通过激发学生的兴趣和热情,调动他们参与体育活动的积极性,使学生在体育活动中能够全身心地投入,并获得乐趣和成就感。

操作性是体育教学过程中的第五大规律。

体育教学应当注重实践操作,使学生能够亲自参与体育活动,亲身体验运动的过程和乐趣,通过不断的练习和实践来提高自己的运动技能和水平。

在体育教学过程中,教师需要合理运用这五大规律,灵活地组织和开展体育教学活动。

教师应当根据学生的实际情况和需求,制定合理的教学计划和教学方法,设计丰富多样的体育活动,使学生能够全面发展,提高自己的体质和健康水平。

体育教学过程中有规律性、适应性、循序渐进性、激发性和操作性这五大规律。

教师需要充分理解和运用这些规律,合理组织和开展体育教学活动,使学生能够得到全面的锻炼和发展,提高他们的运动技能和团队合作能力。

通过体育教学,我们可以培养学生的体质和健康,培养他们的运动兴趣和习惯,为他们今后的生活和工作奠定良好的基础。

体育教学过程中应遵循的基本规律

体育教学过程中应遵循以下基本规律:

1. 个体差异性规律:每个学生的体质、技能水平、兴趣爱好都有所不同,教学要根据学生个体的差异性进行调整和个性化的指导。

2. 循序渐进规律:体育教学应按照一定的步骤和顺序进行,从简单到复杂、由易到难,使学生逐步掌握基本技能,并逐渐提高。

3. 基础扎实规律:体育技能的掌握离不开良好的基础训练,教学要注重培养学生的基本动作技能和身体素质,为学习更高级的技能打下坚实基础。

4. 激发兴趣规律:体育教学要通过创设情境、提供游戏化的教学环境和多样化的活动,激发学生的学习兴趣,使他们主动参与和投入。

5. 巩固和应用规律:体育教学要注重巩固和应用学习内容,使学生能够将所学的知识和技能应用于实际运动中,培养他们终身参与体育活动的能力。

6. 全面发展规律:体育教学要注重学生的全面发展,既要注重身体素质的培养,也要关注学生的社交能力、合作精神、意志品质等方面的培养。

7. 权威性和亲和力规律:体育教学要根据学生的年龄特点,注重权威性和亲和力的结合,既要有足够的教学权威性,也要亲近学生,与他们建立良好的师生关系。

总之,体育教学应秉持科学性、灵活性和个性化原则,根据学生的特点和需求,灵活运用教学方法和手段,使学生在体育教学中获得全面的发展和成长。

体育教学规律在体育教学过程中,存在着各种内在的必然联系,这种客观存在的内在联系显现在整个体育教学过程之中,这就是小学体育教学过程中的基本规律,也就是指导体育教学过程展开的理论依据。

为了达到预设的教学目标,必须结合体育教学的本质特点,要求在体育教学过程中遵循体育教学这些基本的客观规律。

体育教学规律主要包括体育知识技能的认知规律、动作技能的形成规律、生理机能活动能力、心理活动起伏的变化规律等。

㈠体育知识技能的认知规律体育教学过程是学生身体练习与思维活动相结合,学习与掌握体育与健康知识和动作技术技能的过程。

因此,学生在这过程中对知识技能的获取,主要是通过教师形象的动作示范和生动的讲解,让学生借助身体练习时对动作的体验,在反复练习和思维的过程中感知教材、理解动作、掌握知识与技能。

体育教学过程的认知规律,体现了从生动的直观到抽象的思维,又从抽象思维到动作实践的认知过程,也体现出教学过程学生对知识技能的认知是感性认知和理性认知相融合的过程特点。

〃在运动中思维,又在思维中运动〃正反映出体育教学过程的特征与认知的规律,在一定程度上既促进了学生认知的发展,又促进了学生观察力、想象力、思维力、创造力和体力与能力的发展和提高。

体育教学中学生的认知过程主要是通过直接感知、形象思维、想象模仿等实现的。

由于体育教学的对象是青少年,他们具有特有的认知特点,因此,在体育教学过程中,要抓住中小学生不同阶段的认知特点,并遵循学生的认识规律来展开教学活动。

㈡动作技能形成规律学生的体育动作技能学习,经历了一个从不懂到懂、从不会到会、从不熟练到熟练的逐步发展过程,它反映了学生动作技能学习的基本规律。

动作技能的形成过程可划分为粗略掌握阶段、改进与提高动作阶段和动作的巩固与运用自如三个阶段。

1.粗略掌握动作阶段这是学生初步接触新的动作技术初级阶段,是学生知识技能认知过程的开始,因此,教师在教学过程中需要采用大量直观而多样的教学措施,运用生动而形象的示范与讲解等多种教与学法和手段来强化教、学、练,使学生建立起正确的动作表象和概念,在反复学练中让学生能克服困难,树立自信,逐步地掌握动作方法。

一、幼儿园体育教学的特点1. 幼儿园体育教学的对象为3-6岁的幼儿,他们的生理和心理发展处于初级阶段,对外界的事物和环境都充满好奇和求知欲。

在进行体育教学时需要将幼儿的特点考虑在内,制定相应的教学内容和方式。

2. 幼儿园体育教学以游戏为主要形式,培养幼儿的动作技能和运动能力,激发他们对体育运动的兴趣和热爱。

在体育教学过程中,教师应该以游戏为媒介,让幼儿在玩中学、在学中玩,达到愉快学习、愉快成长的目的。

二、幼儿园体育教学的基本规律1. 培养动作技能和运动能力幼儿园体育教学的基本规律之一是要紧密结合幼儿的生理和心理特点,通过适当的体育游戏、健身操、基本运动技能等活动,培养幼儿的基本动作技能和运动能力。

在丰富多样的运动活动中,引导幼儿探索和体验各种身体动作,促进他们的身体发育和运动协调能力的提高。

2. 激发兴趣和热爱幼儿园体育教学的基本规律之二是要激发幼儿对体育运动的兴趣和热爱。

通过创设轻松、愉快的体育教学氛围,让幼儿在游戏中享受成功的喜悦,培养他们积极参与体育活动的意识和习惯,使体育运动成为幼儿生活的一部分,养成终身锻炼的好习惯。

3. 个性化教学幼儿园体育教学的基本规律之三是要进行个性化教学。

由于幼儿的发展水平差异较大,教师在体育教学中应该注重个性化教学,关注每个幼儿的身体状况和特长,制定个性化的教学计划和手段,让每个幼儿在体育活动中都能得到适当的锻炼和发展。

4. 创设丰富多彩的教学环境幼儿园体育教学的基本规律之四是要创设丰富多彩的教学环境。

教师需要在体育教学中营造和谐、愉快的教学氛围,充分利用教室、操场和周边环境,开展丰富多样的体育活动,让幼儿能够在良好的环境中充共享受体育活动的乐趣,激发他们对体育活动的兴趣和热情。

5. 循序渐进、因材施教幼儿园体育教学的基本规律之五是循序渐进、因材施教。

在进行体育教学时,教师应该根据幼儿的生理和心理特点,循序渐进地引导幼儿学习和掌握一些基本的运动技能,逐步提高他们的运动能力。

体育教学的规律

体育教学是一种特殊的教学形式,它具有一定的规律和特点。

以下是体育教学的一些规律:

1.循序渐进。

体育教学应该从简单到复杂,从易到难,循序渐进地进行。

只有这样,才能让学生逐步掌握技能,逐步提高自己的身体素质。

2.因材施教。

每个学生的身体素质和体育水平都有所不同,体育教学应该根据学生的差异性来因材施教。

对于身体素质较好的学生,可以适当提高难度;对于身体素质较差的学生,则应该逐步降低难度,让他们能够顺利掌握技能。

3.注重练习。

体育教学的重点是让学生掌握技能和提高身体素质,而这离不开练习。

因此,体育教学中应该注重练习,让学生不断地重复动作,以便更好地掌握技能。

4.尊重个性。

体育教学应该尊重学生的个性,鼓励他们发挥自己的特长和优势,让他们在体育活动中展现自己的风采。

5.培养兴趣。

体育教学应该注重培养学生对体育的兴趣,让他们在体育活动中感受到快乐和乐趣。

只有这样,学生才会主动参与体育活动,积极提高自己的身体素质。

综上所述,体育教学具有循序渐进、因材施教、注重练习、尊重个性、培养兴趣等规律。

只有在遵循这些规律的基础上,体育教学才能更好地实现自己的教育目标。

- 1 -。

简述体育教学过程的五大规律

体育教学过程的五大规律包括:

1. 反馈规律:反馈是体育教学过程中最重要的规律之一,是指运动员通过练习和比赛对教练的指导进行反馈,以帮助自己不断提高技能和表现。

反馈可以通过评分、观察、谈话等方式进行,教练应该根据运动员的表现和反馈来调整教学计划和指导方式。

2. 竞争规律:竞争是体育教学过程的重要组成部分,可以促进运动员的积极性和动力,提高他们的技能和表现。

在体育比赛中,运动员需要克服自己的紧张情绪和压力,发挥出最佳水平。

因此,教练应该为运动员提供公平的比赛机会,并鼓励他们参加各种比赛,以增强竞争意识。

3. 适应性规律:适应性是指运动员在训练中应根据自己的身体条件和技术水平进行适当的调整。

如果运动员的技术和能力超出了他们身体的极限,他们可能会出现受伤或其他问题。

因此,教练应该根据运动员的实际情况,为他们制定合适的训练计划和目标。

4. 合作规律:合作是体育教学过程中最重要的因素之一,可以促进运动员之间的交流和合作。

在训练中,运动员应该相互帮助、相互支持,以达到共同的目标。

同时,教练应该鼓励运动员之间的竞争和合作,以增强团队意识和合作精神。

5. 发展规律:发展是指运动员在训练中应不断提高自己的技能和能力。

体育教学规律:一、运动技能形成规律体育教学要让学生学会和掌握一定的运动技能,而运动技能的形成要经历一个由不会到会、由不熟练到熟练,由不巩固到巩固的发展过程。

动作技能形成、提高的过程是:1,初略掌握动作阶段;2,改进与提高动作阶段;3,动作的巩固与运用自如阶段。

00:14二,运动负荷变化与控制的规律体育教学是学生通过身体练习来完成的体育习得过程。

因此,在体育教学中学生的身体必定要承受一定的生理负荷,而且从某种意义上讲,这种生理负荷越大,对学生身体产生的生物性痕迹效果越深,对体能提高的效果也越强。

但是作为教育的体育教学与一般的体育锻炼和运动训练不同,其追求的并不仅仅是生理负荷和生物性改造,还有其他方面的教育意义。

所以在体育教学过程中既要合理的利用生理负荷,又要合理的控制生理负荷。

三,体育知识学习和运动认知的规律在体育教学中,学生学习的重要内容之一是体育运动文化和身体锻炼的知识,在体育教学中所培养的认知也是其他学科不能替代的运动认知。

由于体育学科具有独特的运动认知体系,所以体育教学还要遵循体育知识学习和运动认知的规律。

体育学科特有的运动认知体系是不断提高人体对物体,对自我的速度,对时间、空间、距离、重量、力量、方位、平衡、高度等因素进行识别和控制的能力,是一种“身体—动觉智力”。

00:10四,体育学习集体形成与变化规律主要指在体育教学过程中,学生的学习主要是通过在集体合作、配合和相互帮助中进行的。

因为体育项目和活动中大多数都是以集体形式呈现练习的,所以体育教学过程中的集体性学习体现了体育的特性和目标指向。

因此,体育教学中要注重和突出学生集体学习的集体性规律。

五,体验运动乐趣的规律在体育教学过程中,要让学生不断地体验运动乐趣,这是培养学生体育兴趣,形成运动爱好和专长的首要条件,也是学生掌握运动技能、增强健康的前提条件,更是体育教学过程中教师自始至终要把握的客观规律。

体育教学中的乐趣体验过程是:1,学生在自己原有的技术水平上充分地运动从而体验运动乐趣的阶段;2,学生向新的技能水平进行挑战从而体验运动学习乐趣的阶段;3,学生在运动技能习得以后进行技术和战术的创新从而体验探究和创新乐趣的阶段。