水中的病原微生物

- 格式:rtf

- 大小:62.41 KB

- 文档页数:3

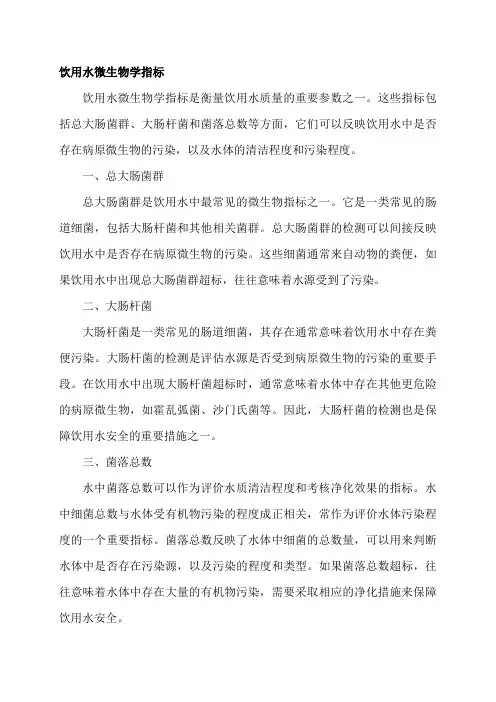

饮用水微生物学指标

饮用水微生物学指标是衡量饮用水质量的重要参数之一。

这些指标包括总大肠菌群、大肠杆菌和菌落总数等方面,它们可以反映饮用水中是否存在病原微生物的污染,以及水体的清洁程度和污染程度。

一、总大肠菌群

总大肠菌群是饮用水中最常见的微生物指标之一。

它是一类常见的肠道细菌,包括大肠杆菌和其他相关菌群。

总大肠菌群的检测可以间接反映饮用水中是否存在病原微生物的污染。

这些细菌通常来自动物的粪便,如果饮用水中出现总大肠菌群超标,往往意味着水源受到了污染。

二、大肠杆菌

大肠杆菌是一类常见的肠道细菌,其存在通常意味着饮用水中存在粪便污染。

大肠杆菌的检测是评估水源是否受到病原微生物的污染的重要手段。

在饮用水中出现大肠杆菌超标时,通常意味着水体中存在其他更危险的病原微生物,如霍乱弧菌、沙门氏菌等。

因此,大肠杆菌的检测也是保障饮用水安全的重要措施之一。

三、菌落总数

水中菌落总数可以作为评价水质清洁程度和考核净化效果的指标。

水中细菌总数与水体受有机物污染的程度成正相关,常作为评价水体污染程度的一个重要指标。

菌落总数反映了水体中细菌的总数量,可以用来判断水体中是否存在污染源,以及污染的程度和类型。

如果菌落总数超标,往往意味着水体中存在大量的有机物污染,需要采取相应的净化措施来保障饮用水安全。

总之,饮用水微生物学指标是保障饮用水安全的重要措施之一。

通过对这些指标的监测和分析,可以及时发现和解决饮用水安全隐患,保障人民群众的健康和生命安全。

污水中存在的病原微生物1、污水中病原微生物种类及危害生活污水中含有多种致病微生物,包括贾第鞭毛虫(Giardia lamblia)、隐孢子虫(Cryptosporidium sp.)、沙门氏菌(Salmonella sp.)、志贺氏菌(Shigella sp.)、霍乱弧菌(Vibrio cholerae)、肠道病毒(Enterovirus)、甲型肝炎病毒(Hapatitis A virus)、脊髓灰质炎病毒(Polioviruses,PV)、柯萨奇病毒(Coxsackie viruses)和埃可病毒(Enteric Cytopathogenic Human Orphan virus,ECHO virus)等,是传播疾病的主要媒介。

水体中的病原微生物主要来源于人畜粪便及生活污水污染,从种类上可划分为细菌、病毒和原生动物三大类。

表1- 1列举了城市污水中常见的病原微生物及其危害。

其中肠道病毒泛指可经由肠道粪便途径传播的病毒的总称,肠道病毒的传播通常有三种方式:人与人接触传染;经污染有粪便的水媒传播;经污染的食物传播,而食物的污染通常由污染的水所致。

一般的污水处理虽可去除部分病原微生物,但仍有相当数量继续存在,如果病原微生物在污水处理系统中得不到高效去除,进入自然环境后会对人类健康存在潜在威胁。

进入环境中的病原体可在不同的条件下存活相当长的时间,取决于光照、温度、pH等外部条件,病原体在不同环境下的存活情况如表1- 2所示,其中病毒在污水、自来水、土壤中存活可达数月之久。

2、指示微生物的选择由于目前缺乏对所有病原微生物进行有效定量分离的方法,并且直接检测水中的各种病原微生物方法较为复杂且安全性较差,检测污水中所有的病原微生物是不切合实际的。

可行的方法是检测既能指示粪便污染又能反映污水处理和消毒效果的微生物。

生物学综合指标主要是用来评价和控制再生水中的病原微生物,预防流行性传染病的大范围爆发。

如从病原微生物的分类出发,分别从细菌、病毒、寄生虫中选出有代表性的指示生物,对于评价水质的生物学安全性具有重要意义。

污水中存在的病原微生物1、污水中病原微生物种类及危害生活污水中含有多种致病微生物,包括贾第鞭毛虫(Giardia lamblia)、隐孢子虫(Cryptosporidium sp.)、沙门氏菌(Salmonella sp.)、志贺氏菌(Shigella sp.)、霍乱弧菌(Vibrio cholerae)、肠道病毒(Enterovirus)、甲型肝炎病毒(Hapatitis A virus)、脊髓灰质炎病毒(Polioviruses,PV)、柯萨奇病毒(Coxsackie viruses)和埃可病毒(Enteric Cytopathogenic Human Orphan virus,ECHO virus)等,是传播疾病的主要媒介。

水体中的病原微生物主要来源于人畜粪便及生活污水污染,从种类上可划分为细菌、病毒和原生动物三大类。

表1- 1列举了城市污水中常见的病原微生物及其危害。

其中肠道病毒泛指可经由肠道粪便途径传播的病毒的总称,肠道病毒的传播通常有三种方式:人与人接触传染;经污染有粪便的水媒传播;经污染的食物传播,而食物的污染通常由污染的水所致。

一般的污水处理虽可去除部分病原微生物,但仍有相当数量继续存在,如果病原微生物在污水处理系统中得不到高效去除,进入自然环境后会对人类健康存在潜在威胁。

进入环境中的病原体可在不同的条件下存活相当长的时间,取决于光照、温度、pH等外部条件,病原体在不同环境下的存活情况如表1- 2所示,其中病毒在污水、自来水、土壤中存活可达数月之久。

2、指示微生物的选择由于目前缺乏对所有病原微生物进行有效定量分离的方法,并且直接检测水中的各种病原微生物方法较为复杂且安全性较差,检测污水中所有的病原微生物是不切合实际的。

可行的方法是检测既能指示粪便污染又能反映污水处理和消毒效果的微生物。

生物学综合指标主要是用来评价和控制再生水中的病原微生物,预防流行性传染病的大范围爆发。

如从病原微生物的分类出发,分别从细菌、病毒、寄生虫中选出有代表性的指示生物,对于评价水质的生物学安全性具有重要意义。

污水中存在的病原微生物1、污水中病原微生物种类及危害生活污水中含有多种致病微生物,包括贾第鞭毛虫(Giardia lamblia)、隐孢子虫(Cryptosporidium sp.)、沙门氏菌(Salmonella sp.)、志贺氏菌(Shigella sp.)、霍乱弧菌(Vibrio cholerae)、肠道病毒(Enterovirus)、甲型肝炎病毒(Hapatitis A virus)、脊髓灰质炎病毒(Polioviruses,PV)、柯萨奇病毒(Coxsackie viruses)和埃可病毒(Enteric Cytopathogenic Human Orphan virus,ECHO virus)等,是传播疾病的主要媒介。

水体中的病原微生物主要来源于人畜粪便及生活污水污染,从种类上可划分为细菌、病毒和原生动物三大类。

表1- 1列举了城市污水中常见的病原微生物及其危害。

其中肠道病毒泛指可经由肠道粪便途径传播的病毒的总称,肠道病毒的传播通常有三种方式:人与人接触传染;经污染有粪便的水媒传播;经污染的食物传播,而食物的污染通常由污染的水所致。

一般的污水处理虽可去除部分病原微生物,但仍有相当数量继续存在,如果病原微生物在污水处理系统中得不到高效去除,进入自然环境后会对人类健康存在潜在威胁。

进入环境中的病原体可在不同的条件下存活相当长的时间,取决于光照、温度、pH等外部条件,病原体在不同环境下的存活情况如表1- 2所示,其中病毒在污水、自来水、土壤中存活可达数月之久。

2、指示微生物的选择由于目前缺乏对所有病原微生物进行有效定量分离的方法,并且直接检测水中的各种病原微生物方法较为复杂且安全性较差,检测污水中所有的病原微生物是不切合实际的。

可行的方法是检测既能指示粪便污染又能反映污水处理和消毒效果的微生物。

生物学综合指标主要是用来评价和控制再生水中的病原微生物,预防流行性传染病的大范围爆发。

如从病原微生物的分类出发,分别从细菌、病毒、寄生虫中选出有代表性的指示生物,对于评价水质的生物学安全性具有重要意义。

引言概述:水中是一个复杂的生态系统,充满了各种微生物。

这其中包括细菌、藻类、真菌和病毒等。

在上一篇文章中,我们已经介绍了一些常见的水中微生物。

在本篇文章中,我们将继续探讨水中还存在哪些微生物,了解它们的特点和作用。

正文内容:一、细菌类微生物1.厌氧菌:厌氧菌是一类可以在缺氧环境中繁殖的细菌,它们主要通过无氧代谢来获得能量。

厌氧菌可以分解有机物质,从而起到清除水体中有机污染物的作用。

2.嗜热菌:嗜热菌是一类能够在高温环境中存活和繁殖的细菌。

它们一般生活在温泉、热水管道等高温环境中。

嗜热菌对高温有很强的适应性,它们的存在可以帮助我们深入了解生命的极端环境适应性。

3.产气杆菌:产气杆菌是一类常见的水中细菌,它们可以在有机物质分解的过程中产生大量的气体,如甲烷气、氢气等。

产气杆菌对水的污染具有重要作用,它们也是造成水体发出恶臭的原因之一。

4.硫杆菌:硫杆菌是一类能够利用硫氧化反应来获得能源的细菌。

它们在水体中可以帮助转化硫化物,从而维持水体中的硫循环。

硫杆菌也被称为一类重要的环境细菌。

5.腐生菌:腐生菌是一类以分解有机物质为生的细菌,它们在水中起到了重要的分解作用。

腐生菌对水体中的有机物质进行分解和转化,从而帮助维持水体的生态平衡。

二、藻类微生物1.绿藻:绿藻是一类广泛存在于水中的藻类微生物,它们具有光合作用的能力。

绿藻通过光合作用可以将二氧化碳和光能转化为有机物,并释放出氧气。

它们在水中起到了重要的氧化作用。

2.海藻:海藻是一类生长在海水中的藻类微生物,它们可以分为红藻、褐藻和绿藻等不同种类。

海藻能够吸收大量的二氧化碳和营养盐,起到净化水体的作用。

海藻也是一些海洋生物的重要食物来源。

3.护筏藻:护筏藻是一类具有运动能力的藻类微生物,它们能够自主在水中产生气泡,形成类似筏子的结构,从而能够在水中漂浮。

护筏藻对水体的净化和调节具有重要作用。

4.硅藻:硅藻是一类富含硅的海洋藻类微生物,它们能够吸收大量的二氧化碳,并在生长过程中结合硅酸盐形成硅藻壳。

生活饮用水水质微生物检验结果分析水质微生物检验结果分析的主要目的是确定水源的卫生状况,判断其是否适合作为饮用水。

在分析水质微生物检验结果时,通常需要考虑以下几个方面:

1.细菌含量:细菌是水中最常见的微生物之一,其数量可以反映水源的卫生状况。

常见的细菌有大肠杆菌、沙门氏菌和霍乱弧菌等。

如果水中细菌超过国家标准要求的限值,说明水源受到污染,可能存在细菌性感染的风险。

2.病毒含量:病毒是一种较小的微生物,常见的有轮状病毒、流感病毒和腺病毒等。

病毒的检测对于评估水源的卫生状况也很重要。

水中的病毒主要通过人类或动物的排泄物进入水体,因此高病毒含量可能意味着污水排放或人畜共患传染病的存在。

3.真菌含量:真菌是一类常见的微生物,其数量通常不会像细菌和病毒那样严重影响水源的安全性。

然而,一些真菌可能会引起过敏或其他健康问题,因此在分析水质检验结果时,还需要关注真菌的含量。

4.原生动物含量:原生动物是一类单细胞的微生物,常见的有滋养泳鞭毛虫、滋养壶虫和滋养韧带虫等。

在水质微生物检验结果分析中,原生动物数量通常与水源的水质有一定的关系。

较高的原生动物含量可能意味着有机物的富集,或者其他污染源的存在。

除了以上几点,还需要注意水质微生物检验结果的采样方式和样品保存条件。

正确的采样和保存能够保证检验结果的准确性和可靠性。

此外,还需要与国家、地区或行业标准进行对比,以判断水质是否符合要求。

总之,水质微生物检验结果分析是评估生活饮用水卫生状况的重要方法之一、通过分析细菌、病毒、真菌和原生动物等微生物的种类和数量,可以判断水源的卫生状况,为公众提供健康饮用水的保障。

论饮用水中微生物污染及其治理技术近年来,随着人们对生活质量的不断追求和生活水平的不断提高,对水资源的要求也越来越高。

而其中饮用水则成为人们日常生活中最为重要的一种水资源。

但是,由于水质状况的不断变化以及水处理技术尚未完善,饮用水中的微生物污染问题一直困扰着人们。

本文将就饮用水中微生物污染及其治理技术进行探讨。

一、饮用水中微生物污染的类型饮用水中的微生物污染包括细菌、病毒、寄生虫等。

其中,细菌是饮用水中最常见的微生物污染源。

常见的病原性细菌有肠道耐热菌、沙门氏菌、弯曲杆菌、菌痢杆菌等。

这些微生物可以引起人体感染,导致轻重不同的食物中毒或肠道疾病。

另外,病毒也是一种常见的饮用水中微生物污染源,其中以诺如病毒、轮状病毒和肝炎病毒等最为常见。

这些病毒通过水源感染人体后,也会引起肠道、肝脏等疾病。

除此之外,寄生虫也是饮用水中的一种污染源,比如原虫、蛔虫、钩虫等,这些寄生虫也可引起人体感染以及相应的疾病。

二、饮用水中微生物污染的影响饮用水中的微生物污染会带来很多影响,不仅会危害身体健康,还会引起相应的经济损失。

首先,由于微生物对人体的危害性,如果饮用水中微生物污染过多,就会直接威胁到人的身体健康。

其次,微生物污染会导致经济损失。

如肠道疾病等,会导致人体健康降低,从而影响到工作、生活等方面,给社会带来较大压力。

同时,影响到了饮用水的安全性,当饮用水中存在微生物污染时,就需要增加对水源的消毒处理、管道维护等成本,在一定程度上增加了水处理、管道维护的成本,给市政部门带来了重大负担。

三、饮用水中微生物污染的治理技术由于饮用水中微生物污染带来的巨大危害和问题,治理饮用水中微生物污染技术的研究也逐渐成为研究的热点。

饮用水中的微生物治理技术主要分为物理法、化学法和生物法三种。

1.物理法物理法主要通过物理手段去除饮用水中的微生物。

常用的物理方法有过滤、沉淀和紫外线消毒等。

其中,过滤是一种较为简单且易操作的方法,可通过选择合适尺寸的过滤层过滤掉水中的微生物。

谁知道水中的微生物有哪些,有哪些危害(一)引言概述:水是人类生活中必不可少的资源,但水中存在着众多微生物。

了解水中的微生物种类以及可能的危害对我们维护健康至关重要。

本文将介绍水中常见的微生物种类以及它们可能带来的危害。

正文:一、细菌1. 大肠杆菌:在水中被广泛检测到,是一种常见的肠道细菌,可以通过污染的水源进入人体,引发胃肠疾病。

2. 霍乱弧菌:引起霍乱的致病菌之一,水中被检测到的霍乱弧菌可能使人们患上霍乱,引发严重腹泻和脱水。

3. 沙门菌:可以通过水中的食物和饮水传播,引发沙门菌感染,导致肠胃不适和呕吐等症状。

二、寄生虫1. 阿米巴原虫:一种可以生存于水中的寄生虫,通过污染的水源进入人体,可能引发阿米巴病,严重时可侵犯消化道、肺部及其他器官。

2. 雷姆鞭毛虫:在水中常见的致病性寄生虫之一,可以通过水源感染人体,引起泻病和腹泻。

三、病毒1. 肠病毒:水中存在的一类常见病毒,可通过受污染的水源进入人体,引发胃肠症状,如恶心、呕吐和腹泻。

2. 诺如病毒:水中寄生的一种病毒,可能通过受污染的水源进入人体,导致呼吸道感染和胃肠道不适。

四、蓝藻与海藻1. 蓝藻:有些水体会出现大量的蓝藻堆积,其中某些种类分泌肝毒素,当人们接触到这些蓝藻时,可能会出现皮肤过敏症状和肝脏问题。

2. 海藻:一些海藻会释放出有害物质,破坏水体生态平衡,并可能引发过敏、中毒等问题。

五、其他微生物1. 真菌:水中常见的一种微生物,可能引发真菌感染,导致肺部和皮肤疾病。

2. 浮游生物:一些浮游生物可能会导致水质变差,引发呼吸道问题和过敏。

总结:了解水中的微生物种类和危害对于我们保持健康至关重要。

常见的水中微生物包括细菌、寄生虫、病毒、蓝藻与海藻、真菌以及浮游生物等。

这些微生物可能引发胃肠道疾病、呼吸道感染、过敏等问题。

因此,我们应该采取适当的水源消毒和过滤措施,以确保饮用水的安全性。

水产微生物学的名词解释水产微生物学是研究水中微生物及其与水产养殖、水产食品安全和环境保护之间相互关系的学科。

微生物是生态系统中不可或缺的一部分,水产微生物在水体中起着至关重要的作用。

本文将对水产微生物学涉及到的一些重要名词进行解释,以便更好地理解这一学科的各个方面。

1. 微生物微生物是指一类非常小的生物体,包括细菌、真菌、病毒和原生动物等。

它们在水体中广泛存在,对水质的变化和水生生态系统的维持具有重要作用。

微生物可以参与有机物的降解和循环,同时还可以产生有益或有害的代谢产物,对水产养殖和水产食品安全产生影响。

2. 水质水质是对水体所含的物质和微生物的质量和数量进行评估的指标。

水质的好坏直接影响到水产养殖的生长发育和水产食品的安全。

水产微生物学通过对水体中微生物的定量和定性分析,可以更准确地评估水质的状况,从而采取相应的措施进行治理和调控。

3. 水产养殖水产养殖是利用水体资源养殖和繁殖各类水生生物的一种经济活动。

如鱼类、虾类、贝类等。

水产养殖中的微生物与水质密切相关,水产微生物学可以帮助研究者更好地理解水产养殖系统中微生物的生态特征和与养殖品质的关系。

4. 微生物群落微生物群落是指在特定环境中共同存在并相互作用的微生物的集合。

水体中的微生物群落具有多样性和复杂性,不同微生物种类之间存在着互惠互利或竞争关系。

通过研究微生物群落结构和功能,可以了解微生物在水田和海洋等不同环境中的分布规律,为水产养殖和环境保护提供科学依据。

5. 氮循环氮循环是指在自然界中氮元素由一种形式转化为另一种形式的过程。

氮在水产养殖系统中是重要的养分。

微生物在氮循环中起着重要的角色,包括氨氧化细菌、亚硝化细菌、硝化细菌和反硝化细菌等。

通过研究微生物的代谢途径和传递机制,可以优化养殖系统的氮循环,减少养分的浪费和环境污染。

6. 病原微生物病原微生物是引起水产动物疾病的微生物因子。

水产养殖中常见的病原微生物包括细菌、病毒和真菌等。

这些微生物能够感染和破坏养殖动物的免疫系统,导致养殖损失和水产食品的安全问题。

水中的微生物绝大多数是水中天然的寄居者,一部分来自土壤;少部分是和尘埃一起由空气中降落下来的,它们对人类一般无致病作用。

此外,尚有一小部分是随垃圾、人畜粪便以及某些工农业废弃物进入水体的,其中包括某些病原体。

此种进入水体中的病原体因不适应水环境可逐渐死亡,也有一小部分可较长期地生活在水环境中。

水体的病原体主要来自人畜粪便、污水污染。

可进人水体的病原体见表(略),现选择其中主要病原微生物简介如下:

1.沙门氏菌

沙门氏菌属(Salmonella)为一类能运动、无芽孢革兰氏阴性杆菌,好氧或兼性厌氧,在许多培养基上生长良好,适温37℃;其血清型已超过2 000个,我国已发现216个。

水体常易为沙门氏菌所污染。

沙门氏菌污染的饮水可导致肠胃炎或伤寒暴发流行。

肠胃炎的病原菌可由人或动物粪便传入,而伤寒病人与恢复期带菌者是伤寒惟一的传染源,与动物无关。

伤寒沙门氏菌能发酵葡萄糖产酸但不产气。

水中存活时间因各种因素而不同,当温度高于15℃时,沙门氏菌在天然水体中存活时间较短,大部分于7日内死亡。

在极低温的土壤与水体中则能存活数年。

在人口密度极高,而无严格处理污染物措施及饮水供应不良的地区,具有极高的经水传染沙门氏菌的危险性。

*以虫卵、包囊、幼虫等形式进入水体

2.志贺氏菌

志贺氏菌属(Shigella)是一类不能运动的不产芽孢的革兰氏阴性杆菌,好氧或兼性厌氧,适温37℃,不产生硫化氢。

志贺氏菌与沙门氏菌均不能发酵乳糖。

饮水或食物污染了志贺氏菌可引起细菌性痢疾流行。

该菌主要由人类传人。

志贺氏菌在环境中存活时间亦受多种因素影响,有报道在冰冻的河流中可生存47日,在海湾水中13℃时可生存25日,而在37℃时仅可生存4日。

此属细菌在水中生存力较弱,但它的感染剂量较小,10个细菌即可产生症状,故当其在水中浓度不高时亦有可能引起人群感染。

3.霍乱弧菌

通过流行病学调查与细菌学检验证明,历次大的霍乱暴发流行都与饮用水污染有关。

引起流行性霍乱的霍乱弧菌(Vibrio cholerae)分为两个生物型:古典生物型和EI Tor生物型。

根据。

抗原不同,弧菌属的血清型有100余种。

01血清群包括霍乱弧菌的两个生物型。

由古典生物型霍乱弧菌引起的霍乱症已显著减少,但由El Tor型霍乱弧菌所致的所谓“副霍乱”自1961年以来一直在世界部分地区流行。

此菌与古典型霍乱弧菌最大不同点是能产生溶血素,具有溶血性,但此种溶血特性有时亦可因变异而丧失。

El T0r弧菌对外界抵抗力较强,对营养要求甚低,故可在水中存活较长时间。

过去认为非01血清群霍乱弧菌所致疾病多为散发,不引起霍乱那样的世界性大流行。

1992年在印度,随后在孟加拉、中国新疆等地发现一个新菌型0139血清群霍乱弧菌,可引起典型霍乱样腹泻,其毒力强,且人群普遍对其缺乏免疫力,已引起密切关注。

霍乱全年均可发生,以7~9月为发病季节高峰。

在某些霍乱地方性流行区,一年中经常有几个月时间不出现霍乱病人,这段时间霍乱弧菌如何生存,有人提出多种可能性。

郁庆福等研究认为水是弧菌的主要保存场所,少量的霍乱弧菌在合适的水环境或底泥内能较长时间生存。

国外报道水生生物如甲壳类浮游生物等也可作为El Tor弧菌的贮存宿主。

近来,国外有很多报道提示:致病性微生物可能以某种存活但不可培养状态存在于环境中,特别是水环境。

因此有学者认为霍乱弧菌的隐匿可能与此有关.

4.致病性大肠杆菌

大肠埃希氏菌(Eschetichia coli)通常称为大肠杆菌,是人类和大多数温血动物肠道中的正常茵群。

但也有某些血清型的大肠杆菌可引起不同症状的腹泻,根据不同的生物学特性将致病性大肠杆菌分为5类:致病性大肠杆菌(EPEC)、肠产毒性大肠杆菌(ETEC)、肠侵袭性大肠杆菌(EIEC)、肠出血性大肠杆菌(E.I"IEC)、肠黏附性大肠杆菌(EAEC)。

大肠杆菌0 157:H7血清型属肠出血性大肠杆菌,自1982年在美国首先发现以来,包括我国等许多国家都有报道,且日见增加。

日本近年来因食物污染该菌导致的数起大暴发,格外引人注目。

在美国和加拿大通常分离的肠道致病菌中,目前它已排在第二或第三位。

大肠杆菌O 157:H7引起肠出血性腹泻,约2%~7%的病人会发展成溶血性尿毒综合征,儿童与老人最容易出现后一种情况。

致病性大肠杆菌通过污染饮水、食品、娱乐水体引起疾病暴发流行,病情严重者,可危急生命。

5.肠道病毒属

肠道病毒属(Enterovirus)主要在肠道内生活繁殖,是一些直径小于25 nm的细小病毒。

病毒颗粒呈20面体,衣壳内为核糖核酸(RNA)。

肠道病毒属中主要包括脊髓灰质炎病毒(poliovirus)、考克赛基病毒A(eoxsackievirus A)、考克赛基病毒B(coxsackievirus B)及肠细胞病变人孤儿病毒[enteric cytopathogenic human orphan virus,故亦称埃可病毒(echo virus)]等。

此等病毒可长期(平均可达50天)由粪便内排出,因此,经常可在污水、污水处理厂出水及污染的地面水中检出,它们是发展中国家相应疾病发生与流行的重要原因。

6.甲型肝炎病毒

甲型肝炎病毒(1aepatjtis A virus)为小RNA病毒科肝炎病毒属(Hepatovirus)。

流行病学调查证明甲型肝炎病毒患者的粪便内可较长时间地存在此种病毒,饮水与食物污染可引起甲型肝炎传播。

1988年上海地区发生甲型肝炎大流行,30多万人发病,流行病学调查证明,这次流行因居民食用不洁毛蚶所致。

进一步追踪,系毛蚶养殖水体招致甲型肝炎病毒污染。

贝壳类可以滤过大

量的水,摄取水中的悬浮生物作为食料,因此它们可能在污染较轻的水体中浓集高浓度的病毒,有的可把病毒浓缩1 000倍。

目前国内外均有疫苗可供预防接种。

注意饮水、食品和环境卫生也是预防甲型肝炎发生的有效措施。

7.戊型肝炎病毒

戊型肝炎病毒(Hepatitis E virus)是一种单股正链RNA病毒,类似于杯状病毒,经粪一

口途径传播。

1955年冬至1956年春发生于印度新德里的一次水源性传染性肝炎大流行,充分证明了这种传播方式。

在这次大流行期间,自来水厂增加了加氯量,在当时其他细菌性肠道疾病的发病率并未见增加,由此也可说明肝炎病毒对氯的抵抗力较一般肠道致病菌为高。

1986年9月至1988年4

月,新疆南部地区发生的水源性戊型肝炎病毒流行,近12万人发病,罹患率为3.0%。

目前尚无特异性预防措施。

8.呼肠孤病毒及轮状病毒

呼肠孤病毒(reovirus)可从污染的水体中检出,并且有一定的传染性,引起轻度发热、上呼吸道感染及腹泻等症状。

轮状病毒(rotavirus)属呼肠孤病毒科的一种病毒,是引起人和动物急性腹泻的主要病原体,迄今发现有A、B、C、D、E等群,其中A、B、C 3群病毒可感染人。

A群是目前世界各地流行的非细菌性婴幼儿腹泻的主要病原,约40%的此种病例中可检出该群病毒,且在粪便中病毒的数量很多,每克粪便可达109个病毒。

B群轮状病毒主要导致成人腹泻,目前仅见于中国发生。

9.兰氏贾第鞭毛虫

兰氏贾第鞭毛虫(Giardia lamblia)是一种常寄生于人体十二指肠和空肠的多鞭毛虫,属六鞭虫科(Hexamitiade)、贾第鞭毛虫属(Giardia)。

人感染贾第鞭毛虫后以腹泻为主要症状,也有部分患者排包囊而无症状。

包囊在环境可存活较长时间,水中可存活两个月以上。

本病主要通过粪便排出的包囊污染饮水、食物及食具而经口感染,也可经粪一手一口途径感染。

近20年来此病在欧美许多国家曾多次暴发流行,兰氏贾第鞭毛虫在我国分布广泛,所致疾病也不断有报道。

10.隐孢子虫

隐孢子虫是一种肠道原虫,属隐孢子虫科(Cryptosporiidae)、隐孢子虫属(Cryptosporidium)。

宿主吞食环境中的卵囊而感染隐孢子虫病(cryptospori-diosis)。

隐孢子虫病是一种人畜共患疾病,人群对隐孢子虫普遍易感。

很多国家报道从天然水体中检测到隐孢子虫。

患隐孢子虫病的动物或人的粪便如果污染了饮水或饮水水源,则可导致隐孢子虫病的暴发流行。

1993年美国威斯康星州Milwaukee城因自来水厂处理不当而暴发403 000余人感染的隐孢子虫病,是美国有史以来最大的一次水传疾病。

隐孢子虫卵囊能抵抗多种消毒剂,1 mg/L臭氧处理5 min或1.3 mg/L二氧化氯处理lh后,可使90%以上的卵囊丧失活性,而80 mg/L的氯和80 mg/L的一氯胺要作用近90 min,才能使90%的卵囊失活。

由于卵囊直径约4~5/zm,一些常规的水过滤处理方式与装置难以将其除掉,但是在65℃以上加热30 min可使其感染力消失,因此在隐孢子虫病流行的地区,应提倡饮用煮沸的开水。