浅论道家美学与中国传统艺术的联系

- 格式:doc

- 大小:14.00 KB

- 文档页数:2

论中国传统绘画艺术中的道家思想摘要:老庄的有关“道”的思想,自其产生以来,对中国传统文化的宇宙理论、政治理想、人生观念、艺术及美学思想发生了深刻的影响。

老庄的“道家”哲学思想一直长久而深刻地影响着中国的绘画艺术,对中国绘画艺术形成独特的艺术形式和艺术风格起着直接和关键的作用。

可以说,中国传统绘画艺术与老庄的“道家”哲学思想是鱼水一家,老庄道家思想成为中国绘画艺术的美学思想的重要组成部分,道家的“无为”和“一”的哲学思想对中国传统绘画艺术产生了巨大的影响。

关键词:传统绘画;道家思想;绘画艺术;中国传统所谓“道家思想”,即系指原本意义的老庄思想,即以老庄自然天道观为核心的哲学思想,以守己无为为宗旨的道家哲学。

老庄的有关“道”的思想,自其产生以来,就对中国传统文化的宇宙理论、政治理想、人生观念、艺术及美学思想发生了深刻的影响,道家的“无为无不为”和“一”的哲学思想对中国传统绘画艺术产生了巨大的影响。

一、中国传统绘画艺术中的“无为”的道家思想在庄子看来,社会伦理并不是孔孟所讲的仁义礼智之类,最高的善乃是顺乎自然而无为。

老庄将“无私无欲无争”称之为“无为之事”。

以“无为”的思想和态度去对待世间的一切事物,如果最后能从无为转变成无不为,此时的无为即是最好的有为。

庄子云:“至人无己,神人无功,圣人无名”,所谓圣人,是说圣人懂得道,能够顺乎自然物理,齐物我,使身与物化。

人只有无所待,无所为,才能成为圣人。

老庄之“无为”思想,对中国绘画艺术的深刻启发,主要表现在中国绘画艺术重“气”,重“空白”,重“虚”,重“无限”等方面。

当然这些“无”的一面,在艺术形象中要凭借“韵”、“实”、“有限”等因素来表现。

而“气韵”、“意境”等重要的中国美学思想与老庄之“无有”思想关系密切。

“无”是老庄思想中极精深的一个概念,它是另一种“有”,是宇宙运化终始之“一气”。

“道”是有与无的统一。

其微妙处不仅反映在现象界中有无相生,有无共同发挥作用,尤其表现在老庄对“无而有,有而元”的“有无为一”的洞察。

儒释道给中国传统艺术带来了什么?文丨月月· 主播丨林霖儒释道给中国传统艺术带来了什么?传统艺术是传统文化不可分割的组成部分,彰显着无与伦比的魅力。

遗憾的是,很多人对于传统艺术的理解,仅仅停留在艺术本身,而没有挖掘其背后的深刻内涵。

但实际上,中国传统艺术植根于传统哲学,尤其是儒释道三家,更是对传统艺术产生了深刻的影响。

只有理解了二者的关系,才能更好地体会中国传统艺术之美。

01儒家:用艺术展现君子之德翻开漫长的历史画卷,虽然朝代有兴衰,但儒家思想却几乎没有在历史舞台上衰落过。

儒家思想提倡的君子之德与孝悌忠信礼义廉耻,对历朝历代的影响极其深远。

而这种影响,同样也体现在与艺术方面。

•传统艺术中的君子之德中国传统艺术受儒家文化的影响,常常用世相再现君子之德。

这种世相,可以是人物、植物,也可以是山水、田园。

就比如,北宋著名绘画大师范宽的《溪山行旅途》和《雪景寒林图》,虽然画的是风景,但想要表达的却是人心,是文人士大夫想要追求的君子品格与为人境界。

又比如元代倪瓒的《六君子图》,作者用淡逸疏朗的笔墨意趣突出表现了六株挺拔的树木,这六株树分别为松、柏、樟、槐、楠、榆。

作者虽然画的是植物,但这六株植物却象征着六君子,体现了倪瓒对君子人格的无限向往。

•传统艺术中的中和之美“中和”,源于儒家中庸。

《中庸》中有言:“喜怒哀乐之未发,谓之中,发而皆中节,谓之和。

中也者,天下之大本也,和也者,天下之达道也。

致中和,天地位焉,万物育焉” 。

在儒家看来,与艺术应该受到伦理约束,做到乐而不淫,哀而不伤,追逐的是不过度的节制性情感。

从艺术的表达上说,就是追求艺术形象的温柔、敦厚,追求艺术意境的宁静、隐秀,以及表现方式的含蓄、委婉。

举个例子,王羲之的《兰亭集序》之所以能成为天下第一行书,其中一个原因,就是因为王羲之的书法讲求中和之美。

在结字上,他不取绝对圆或方,而能方圆兼备;在用笔上,不会锋芒毕露,也不缺乏应有的气势,不过分激烈,也不过分柔媚。

浅谈老子美学思想及其对当代文学艺术的影响摘要]老子,道家思想及学派的创始人,其传承的思想对中国哲学的发展具有举足轻重的影响。

同时,老子思想对中国古代美学以及当代文学艺术的发展都做具有重大的贡献。

在老子的哲学中,“美”是他的毕生追求并且还将“美”与他追求的最高境界——“道”相结合,诠释出了他对人性本真以及自然中的“道”的一种理想追求。

老子美学思想中展现的整体、含蓄、自然、以及柔弱性美,既表达出了其深刻的内涵,同时也对当代文学艺术中美学的发展以及现实社会的精神追求都具有非常重要的价值以及深远的意义。

[关键词]老子美学思想;文学艺术;“道”;自然美;审美理想1 引言老子,是中国道家学派的主要创立者,同时也是中国古典美学思想理论的重要奠基人之一,老子美学思想的诞生与传播对中国现代的哲学与美学的发展奠定了良好的基础。

著名学者李泽厚曾经说过:“道家思想的发展相比于儒家思想及其他各类流派思想的发展都更注重于掌握文学艺术、审美取向以及创作标准的重要特点,这也使得道家思想对于现代文学艺术的影响更多的处于创作与审美这一层面。

”老子美学思想作为道家思想的经典代表,他的审美思想规律被后世众多的文学艺术家逐渐转化为了永恒追求的审美思想境界[1]。

《老子》这一书籍里对于“美”的直接论述并没有多少,但有关美学思想的独到见解对古代美学思想的发展依旧影响深远。

老子追求道的同时依旧将“美”作为毕生的追求,并将二者在同一层面上有机地结合,合为“美道合一”,而从这一结合中抽离出的本质即为人性上的“真、善、美”。

老子美学中的“美”主要体现为:天得道即万物清明的整体美、深奥而灵通的含蓄美、任由万物肆意生长的自然美以及水润万物而不逐名的高洁美,而在这些美的体现中“信言不美”的思想始终贯穿其中,由此造就出了老子独特而又深刻的美学思想及内涵,使其对于当代文学艺术的发展与传承仍具有影响颇深的现实意义[2]。

2 老子美学思想的基本内容2.1 “天得一以清”中所蕴藏的整体美得道则万物清明是诠释整体美的一种体现,而整体美不仅代表着中国传统美学中的审美原则更在艺术创造与欣赏的审美上有所体现[3]。

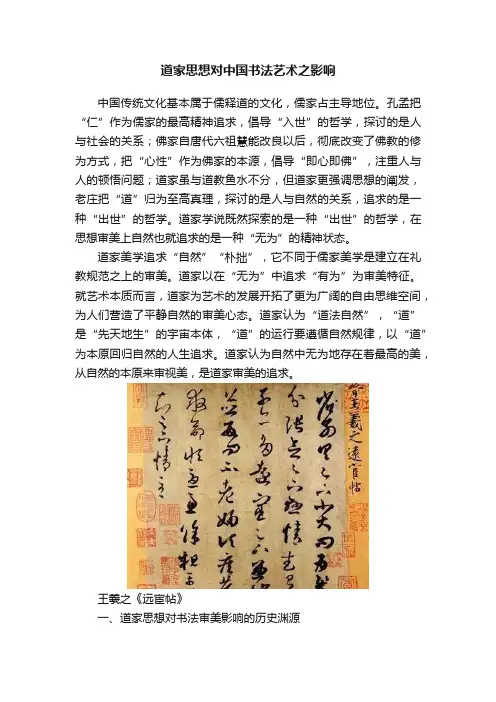

道家思想对中国书法艺术之影响中国传统文化基本属于儒释道的文化,儒家占主导地位。

孔孟把“仁”作为儒家的最高精神追求,倡导“入世”的哲学,探讨的是人与社会的关系;佛家自唐代六祖慧能改良以后,彻底改变了佛教的修为方式,把“心性”作为佛家的本源,倡导“即心即佛”,注重人与人的顿悟问题;道家虽与道教鱼水不分,但道家更强调思想的阐发,老庄把“道”归为至高真理,探讨的是人与自然的关系,追求的是一种“出世”的哲学。

道家学说既然探索的是一种“出世”的哲学,在思想审美上自然也就追求的是一种“无为”的精神状态。

道家美学追求“自然”“朴拙”,它不同于儒家美学是建立在礼教规范之上的审美。

道家以在“无为”中追求“有为”为审美特征。

就艺术本质而言,道家为艺术的发展开拓了更为广阔的自由思维空间,为人们营造了平静自然的审美心态。

道家认为“道法自然”,“道”是“先天地生”的宇宙本体,“道”的运行要遵循自然规律,以“道”为本原回归自然的人生追求。

道家认为自然中无为地存在着最高的美,从自然的本原来审视美,是道家审美的追求。

王羲之《远宦帖》一、道家思想对书法审美影响的历史渊源道家思想对书法审美影响有着极其深刻的历史渊源。

春秋战国时代,王权衰落,诸侯争霸,原有的贵族政治体制被打破,社会发生剧变。

一些有思想的知识分子,著书立说,四处游说,纷纷发表自己的思想见解、推行自己的政治主张,形成诸子百家争鸣的空前繁荣局面。

以老子、庄子为代表的道家思想是这一时期最重要的思想派别之一,道家崇尚自然,有辩证法的因素和无神论的倾向,主张清静无为,反对斗争;提倡道法自然,与自然和谐相处。

由于道家思想既不过于积极,也不过于消极,正好与人民的生活相契合。

特别是在西汉初年的汉文帝、汉景帝时期和唐朝初年的唐太宗、唐玄宗时期,都以道家思想治理国家,一改前朝之苛政,采用休养生息的治国方略,出现了空前繁荣的局面,历史上称之为文景之治、贞观之治和开元盛世,这是道家思想治国成功的政治实践。

道家美学思想中的艺术审美特征分析论文承启中国艺术传统以儒家学说为主导,兼及道家、佛家之说形成的结构主体。

道家突显在哲学方面,其反对制约,讲究无为而治、道法自然,注重自然与心灵的结合。

“道”是万事万物的本源与总规律,可谓是虚静无畏,无处不在,无处不有。

中国传统文化以道儒两家为基底,徐复观指出:“中国文化中的艺术精神,穷究到底,只是由孔子和庄子所显出的两个典型。

”①但两者修养基础上的超越对象和属性不尽相同,儒家所谓“天道远,人道迩”注重人道和现实的理性精神,道家则“复归于朴”、“道法自然”以天道超越人道,庄子是纯粹的自然精神,即在虚、静、明的心。

这是艺术价值之根源,也更能代表中国艺术精神。

前者是“仁”“德”的转化,后者则是无为自由的艺术人生。

艺术的创作是成立于人与自然之间的接触线上,而伟大的艺术品常表现为人物两忘、主客合一的境界。

文化根源的心,不脱离现实。

由心而来的理想,必融合于现实现世生活之中。

徐复观论“庄”与“老庄”时常并称,认为庄子思想是老子思想的再发展,“中国艺术精神”换言之则可谓“老庄艺术精神”。

庄子的艺术观照要求真境现前,前后际断,物化后孤立的知觉,把自己与想象都从时间空间中割断,美地观照是忘物,忘己,忘知,以虚静之心照物的。

“我国的艺术精神,则主要由庄子的人性论所启发出来的。

”②庄子的人性论更好的.把握在“心性”结构,即“体道”的心理体验活动。

中国传统文化中的东西,就像是 ___心境的写意,把心融入物,提取出神,放在画布上,人与自然的统一,是画家一种微妙的独有的表达。

道家思想 ___艺术影响超越了儒家和佛家思想,乃至诸子百家。

画家顾恺之、吴道子、张彦远等均不同程度受道家思想的影响,道是万物生成的本原,道无形无象,体现在艺术作品中就是鲜活的生命。

绘画艺术的创作,离不开意象创造活动,而意象的创造是心物关系上发生的人的精神活动,最终目标在于表现,绘画艺术毕竟是要创作艺术品的。

我国的绘画是要把自然物的形相得以成立的神、灵、玄,通过某种形相而将其画了出来。

道家美学思想与中国画的意象表达【摘要】本文探讨了道家美学思想与中国画的意象表达之间的关系。

首先分析了道家美学思想的核心理念,包括自然、随缘、无为等要素,并讨论了其对中国画创作的影响。

随后重点探讨中国画中所体现的道家意象,包括山水、花鸟、人物等形象的表达方式。

同时还分析了中国画中的自然意象和哲学意象的表现形式。

结论部分强调了道家美学思想与中国画之间的深度结合,以及中国画中呈现出道家哲学的独特韵味。

最后指出道家美学思想对中国画的发展产生了积极影响,促进了中国画的独特风貌和艺术价值的提升。

整体论述清晰而有条理,展现了道家美学思想在中国画中的重要地位和影响力。

【关键词】关键词:道家美学思想、中国画、意象表达、核心理念、影响、道家意象、自然意象、哲学意象、深度结合、韵味、发展、积极影响。

1. 引言1.1 道家美学思想与中国画的意象表达道家美学思想与中国画的意象表达是一种深度融合的艺术表现方式,展现了中华传统文化的独特魅力。

道家美学思想强调自然、简朴、无为的理念,注重心静自然、物我合一的境界,这与中国画的意象表达有着密切的联系。

通过对道家美学思想的领悟和运用,中国画家们在创作过程中渗入了诸多道家元素,使作品更具哲学内涵和禅意。

中国画的意象表达不仅仅是对外在形象的描绘,更是对内在精神世界的展示。

道家启发了中国画家们对自然、生命、宇宙的思考,使他们通过绘画表达出独特的道家意境。

在中国画作品中,道家的“无为而治”、“随缘而安”等理念被艺术家们巧妙地融入,使观者感受到一种返璞归真、超脱纷扰的境界。

道家美学思想与中国画的意象表达之间存在着紧密的联系和相互影响。

通过深入探讨道家美学思想对中国画的影响以及中国画中的道家意象表达,我们能够更加深入地理解中华传统文化的精髓,感受到道家哲学在中国画中的独特魅力。

2. 正文2.1 道家美学思想的核心理念道家美学思想的核心理念主要体现在对自然、生命、道和无为的理解上。

道家认为,宇宙万物皆由道构成,道是无形无象的存在,是超越时间空间的永恒存在。

论中国古代三大美学思潮中国古代的美学思潮可以追溯到先秦时期,并在后来的历史发展中逐渐形成了三大流派,分别是儒家美学、道家美学和佛家美学。

这些美学思潮对中国古代文化和艺术产生了重要影响,并且至今仍然深刻影响着中国的审美观念和艺术创作。

儒家美学强调人的道德修养和社会伦理,认为美是道德的表现和秩序的体现。

儒家强调人与人之间的和谐关系,提倡“仁爱”和“礼乐”,并将这些道德观念与艺术紧密结合,在音乐、舞蹈、绘画等方面表现出来。

儒家认为美是一种道德的表现,通过欣赏和创作美的艺术作品,人们可以提高自己的道德修养,并且通过艺术的力量促进社会的和谐。

道家美学强调个体的自由与自然,认为美是自然的表现和人与自然的和谐。

道家追求超越尘世的境界,强调身心的自然与宇宙的道法一致。

他们认为艺术应该追求自由、自然和无为而治,通过艺术创作表达自己内心的感受和理解,达到身心的放松与和谐。

道家美学对后来的中国文人雅士产生了深远的影响,推动了文人画和文人诗的发展。

佛家美学强调超脱尘世的追求和悟道,认为美是超脱生死轮回的表现和人与宇宙的解脱。

佛家认为艺术是一种修行的手段,通过欣赏和创作美的艺术作品,人们可以超越尘世的纷扰和痛苦,达到心灵的宁静与解脱。

佛家美学对于中国的绘画、雕塑和建筑等艺术形式产生了巨大影响,尤其在唐宋时期达到了巅峰。

这三大美学思潮在中国古代的艺术创作中相互交织、相互影响,共同塑造了中国古代文化的独特面貌。

儒家美学强调道德与和谐,道家美学追求自然与宇宙的和谐,佛家美学追求超脱与解脱,这些不同的美学理念在中国古代艺术中形成了多样而独特的风格。

这些美学思潮不仅影响了中国古代的文化和艺术,也为后来的艺术创作提供了丰富的思想与灵感。

道家哲学对中国画的影响道家哲学是中国古代哲学的重要学派之一,它对中国画的影响也是深远的。

道家哲学强调“道法自然”,追求自然之趣,追求与宇宙自然的统一,由此对中国画的审美观念、艺术创作方式、艺术表达手法等方面产生着直接和间接的影响。

道家强调“道法自然”,追求自然之趣。

这种追求对中国画的审美观念产生了重要影响。

中国画注重描绘自然景物,强调描摹自然景物的基本规律和特点,尽力表达出自然景物的神韵和气息。

这与道家追求自然之趣的精神是一致的。

道家认为,自然是一个综合统一的整体,一切事物都是有机的、和谐的,因此艺术家在创作中国画时,也追求“气象纵横”的自然之美,力求做到准确地表达自然事物的形象、气韵、神韵和内涵,以表现宇宙万物和谐统一的美。

道家强调内心修养和个体感悟的重要性。

道家认为,人应当修养自己的心灵,悟道修身,达到超越尘世的境界。

这种个体感悟的思想影响了中国画的艺术创作方式。

中国画艺术家通过观察、感悟自然之美,追求对自然景物真正内在的理解和再现,而不仅仅是形式的模仿。

艺术家注重的是对自然景物深刻的感悟和领悟,通过对自然的反思和个人体验,表达出一种超越形象的意味和感悟。

这种个体感悟的方式也使得中国画作品具有深邃、意境悠远的特点。

道家强调“无为而治”的原则,注重自然的流动和无拘无束的境界。

道家认为,过多的人为干预和限制会破坏自然秩序,陷入人为制约的束缚。

这种思想对中国画的艺术表现方式产生了影响。

中国画通常注重“意境”的营造,追求“意在笔先”、“笔墨意象”的表现方法。

通过用笔的流动和脱俗的境界,艺术家试图表达出自然之间的流动与变化以及自然景物的自由及其内在的生命力。

中国画注重传神和情意的表达,以此来唤起观赏者的联想和情感共鸣。

这种表达方式符合道家的“无为而治”的原则,体现了无拘无束的境界。

道家主张扬弃世俗欲望,强调心灵的宁静和内心的平衡。

这种追求对中国画的影响主要体现在中国画的题材选择和画家的创作心态上。

中国画尤其偏好表现大自然中静谧、宁静、平和的景象,如山水、花卉、鸟兽等。

道家美学思想与中国画的意象表达1. 引言1.1 道家美学思想与中国画的意象表达道家美学思想是中国传统文化中的重要组成部分,对中国画的意象表达产生了深远影响。

道家注重自然、宇宙的无限变化和巨大力量,追求极致的自然美和内心的静谧。

在中国画中,这种思想体现为画家追求表现自然、描绘自然景物的真实与自然之美,并通过各种意象表达思想感情,达到审美的境界。

道家哲学强调自然与人的和谐共生,认为人应当顺应自然规律,与自然融为一体。

中国画意象表达中常常融入自然景物、动植物,体现出与自然相处的态度,追求达到一种“无为而治”的境界。

阴阳五行是道家哲学中重要的理论,认为宇宙万物都由阴阳五行构成,相互转化而生生不息。

在中国画意象中,画家常常通过运用阴阳五行的观念来表现事物的生命力与变化,体现出万物互通、相辅相成的关系。

悟道和意象表达内涵密切相关,中国画家在创作中常常通过悟道来获得灵感,通过意象表达来表现自己对生活、世界的理解与感悟。

空灵与意境是中国画中追求的境界,道家哲学中提倡“虚无缥渺”的空灵之境,中国画在意象表达中也常常追求虚无、空灵之美,达到意境的深远、诗意的表现。

2. 正文2.1 道家哲学对中国画意象表达的影响道家哲学强调自然和人与自然的和谐统一。

在中国画中,艺术家常常通过描绘自然景观、植物和动物等元素来表达对自然的敬畏和热爱。

这种对自然的描绘不仅展现了道家“道法自然”的思想,也体现了中国画家对自然美的追求和表达。

道家哲学注重“无为而治”,强调顺应自然规律而不强求,这也影响了中国画的意象表达。

中国画家在创作时常常追求“意在笔先”,通过留白、意象含蓄等手法来表达内在的意境和情感,体现了“无为而治”、随顺自然规律而不刻意追求完美的精神。

道家哲学中的阴阳五行思想也深刻影响了中国画意象的运用。

中国画家常通过运用阴阳五行的思想来构图和表现,以达到平衡、和谐、变化的效果,使作品更具有内在的生机和灵气。

道家哲学对中国画意象表达的影响体现在对自然的敬畏和热爱、追求自然和谐统一、强调“无为而治”等方面。

中国传统文化与美学审美的关系中国是一个拥有悠久历史和丰富传统文化的国家,而美学审美则是文化的重要组成部分。

中国传统文化与美学审美之间有着密不可分的关系,相互影响、相辅相成。

本文将就中国传统文化与美学审美的关系作详细探讨,旨在加深对于中国传统文化及其审美价值的认识。

一、中国传统文化的特征中国传统文化是指源自中国的历史文化遗产,具有悠久的历史和深远的影响。

其中,儒家文化、道家思想、释家禅宗等对于中国传统文化的形成和发展起到了重要作用。

中国传统文化的特征包括尊重、均衡、协调、和谐等,这些特征影响了人们对于美的认知和追求。

二、中国传统文化对美学审美的影响1. 审美观念:中国传统文化赋予了人们特定的审美观念,包括“以文修身”、“礼仪之邦”等。

这些观念塑造了中国人的审美取向,强调内在修养、外在礼仪以及人与自然之间的和谐共生。

2. 艺术表现形式:中国传统文化中的戏曲、诗词、书画等艺术形式,通过优美的表现方式传递情感和思想。

中国传统文化注重“形神兼备”,即对于艺术作品的形式美和精神美的追求。

这种审美观念也影响了中国传统文学、音乐、舞蹈等艺术形式的发展。

3. 美学思想:中国传统文化中的美学思想,如“天人合一”、“致良知”等,强调了人与自然、人与社会、人与自身的和谐关系。

这种思想影响了中国人对于美的感知和审美追求,以及对于自然美、精神美的关注。

三、美学审美对中国传统文化的影响1. 美学认识方法:美学审美提供了一种观察、分析和理解美的方法和途径,丰富了人们对于中国传统文化的认识。

通过美学审美的分析,可以更好地理解中国传统文化中的美的内涵和价值。

2. 艺术创作:美学审美对于艺术创作具有重要意义,它能够引导艺术家深入挖掘中国传统文化的美的元素,融入当代艺术创作中。

美学审美的视角为中国传统艺术注入了新的活力和创新。

3. 文化传承:美学审美推动了中国传统文化的传承和发展。

通过美学审美的引领,中国传统文化得以在当代社会传承和弘扬,让更多的人理解和欣赏中国传统文化的美。

道家思想与中国传统文艺【原文出处】文艺评论道家思想与中国传统文艺的关系,从根本上说,是文化与文艺的关系问题。

本文拟从道家思想对整个中国传统文化的作用入手,简要剖析一下它对中国传统文艺的影响。

道家的原始文本对传统文艺产生了直接影响,尤其是《老子》和《庄子》一直渗入文艺,有时甚至直接显现为文艺潮流。

后来,道家思想在发展中又影响了其它思想流派的形成,主要有道教、玄学、禅宗三家。

魏晋玄学主要特点是融合儒道,以道解儒。

它促生了玄言诗和山水诗,使文艺侧重于追求自然之美。

道教不仅使华夏大地产生了无数精美的道观建筑、雕塑、壁画和音乐,它还促生了游仙诗,为《封神演义》、《聊斋》等古典小说、神狐故事提供了坚实的基础,道教的神仙世界极大地丰富了中国文艺的想像空间。

道家特别是庄子的思想大量地渗透到禅宗里面,所以禅宗对文艺的影响可以看做是道家思想对传统文艺的间接影响。

从大处而言,道家思想对中国传统文艺的影响主要有以下几个方面:一、道家思想强调自然无为,以柔克刚:“万物负阴而抱阳,冲气以为和”、“弱者道之用”、“弱之胜强柔之胜刚,天下莫不知”,道家对阴柔的重视,使中国文化有了一种柔性特征,这也使中国文艺形成一种以追求从容徐缓、沉郁豁达、缠绵悱恻为美的阴柔风格。

二、道家还强调“有生于无”、“唯道集虚”、“致虚极守静笃”,这种对虚的重视,构成了中国文化的一个基本观念,也使文艺形成了虚实相生的审美追求。

如建筑的亭台楼阁:“江山无限境,都聚一亭中”、“惟有此亭无一物,坐观万景得天全”皆尽虚实之妙;诗中绝句“无字处皆其意”,追求一种言有尽而意无穷的空白之美;中国画也是多在一幅空虚的背景上“以一管之笔,拟太虚之体”、“无画处皆成妙境”;书法上同样讲究“潜虚半腹”,“笔不周而意已周”。

三、“万物并作,吾以观复”、“反者道之动”,道家对循环论的重视,极大地影响了中国文艺对圆形意味的追求。

如楷书的“逆锋落笔”:“将欲顺之,必故逆之;将欲落之,必故起之”;中国建筑,尤其是园林,总爱追求一种欲显先抑,欲直而曲,欲放先收的曲折反复之效果,小说戏曲的故事进程也多是如此:先是由合到分,然后中间经过无数的曲折,最后又由分到合,以大团圆作为结局。

道家文化对中国传统文化的影响道家是中国古代主要宗教思想流派之一-,也是后世道教理论的重要基础之一。

道家以道、无、自然天性为核心理念,认为天道无为、道法自然,一切事物都有对立面等,据此提出无为而治、以雌守雄、以柔克刚等政治、军事策略,对中国文化产生了深刻的影响。

1、对中国传统政治的影响。

道家对中国传统政治的影响主要体现在道家黄老派的理论和实践上。

春秋战国时期,社会竞争加剧,为了因应这种局势,黄老道家首先提出了法、术、势、利、力等概念,使先秦学术摆脱了理想主义的棄臼,开始走上了现实主义的道路。

在此基础上,黄老道家又提出了道生法的主张,不但解决了法律本身合法性的问题,还为道家治世开辟了道路。

2、对传统法律制度的影响。

道家思想作为中国传统文化的思想支柱之一,曾以黄老道家的形式在先秦和西汉初期对中国古代法律制度产生了很大影响,以至于后世有人用道法家称呼黄老道家。

儒家独尊后,中国法律制度形成了外儒内法的格局,但道家思想所倡导的法之原则与精神,还是间接隐性地对中国传统法律文化之格局产生了广泛而深远的影响。

3、对传统军事思想的影响。

道家在致力于治身治国的同时,也对决定国家生死存亡的大事战争给予了高度关注。

所以《老子》、《黄帝四经》、《鹛冠子》、《文子》、《吕氏春秋》、《管子》、《淮南子》中均包括大量的军事思想,另外,黄老道家普遍还有出"义兵”(即正义军队)的思想,而这些观点和思想对中国传统军事思想有很大影响。

4、对传统科学技术的影响。

中国的传统科学范式始终在追求事物内在的道,而在道的追求中形成以道为核心,以天地人关系为主线,以自然为原则,以道、元气、阴阳、有无、自化等为基本概念的有机科学思想体系。

这种科学思想体系与以逻辑分析为核心的西方机械科学思想体系截然不同,却与现代自组织化理论、复杂科学体系有许多相似之处。

5、对文学艺术的影响。

道家思想尤其是道家老庄派对中国文学艺术的影响,超过了诸子百家,也超越了儒家思想和佛教思想,这种影响如此之大,至今仍然没有过时。

道家对艺术文学的看法作文道家思想对艺术文学的影响道家思想作为中国传统文化的重要组成部分,对艺术文学产生了深远的影响。

道家的“自然”“无为”“虚静”等观念,不仅影响了艺术家和文学家的创作理念,也塑造了他们的审美标准。

“自然”是道家思想的核心概念之一。

道家认为,大自然是最完美的艺术品,它的运行遵循着一种自然而然的规律,无需人为的干预。

因此,艺术家和文学家应该追求自然的表现,摒弃刻意的雕琢和矫揉造作。

这种“自然”的观念在艺术文学中表现为对真实、质朴、自然美的追求。

例如,中国古代文学中的山水田园诗,就是追求自然美的典型代表。

“无为”是道家思想的另一个重要概念。

道家认为,“为”会带来种种弊端和束缚,只有“无为”才能达到一种自由、和谐的状态。

在艺术文学中,“无为”的观念表现为对创作技巧的克制和对情感表达的适度。

艺术家和文学家应该避免过度追求形式和技巧,而应该注重内心的体验和情感的自然流露。

这种“无为”的观念在艺术文学中表现为对简约、含蓄、淡雅的追求。

例如,中国古代绘画中的水墨画,就是追求“无为”的典型代表。

“虚静”是道家思想的又一个重要概念。

道家认为,人应该保持内心的虚静,排除杂念和干扰,才能与自然和谐相处。

在艺术文学中,“虚静”的观念表现为对创作心态的要求。

艺术家和文学家应该保持一种超脱、冷静的心态,避免被外界的干扰和影响。

这种“虚静”的观念在艺术文学中表现为对超脱、冷静、深邃的追求。

例如,中国古代诗歌中的禅意诗,就是追求“虚静”的典型代表。

道家思想对艺术文学的影响是多方面的。

它不仅影响了艺术家和文学家的创作理念,也塑造了他们的审美标准。

道家的“自然”“无为”“虚静”等观念,为艺术文学的发展提供了新的思路和方法,也为我们理解艺术文学的本质和意义提供了重要的启示。

论道家美学与传统艺术精神)))兼论李白诗风梁存发(陕西广播电视大学,陕西 咸阳 712000)提要: 道家关于自然、全美、虚静、坐忘、虚实结合、得意忘言的美学思想,形成了中国传统艺术精神中的/道0、/心0、/悟0,构成了中国古典美学意境的自然美、融合美、超越美的特征,造就了李白自然、奔放、淡远的诗风。

关键词: 道家;艺术精神;意境;诗风中图分类号: B958 文献标识码: A 文章编号: 1003-3637(2007)02-0152-03 中国古典美学思想源远流长,儒道互补,庄禅相通,三者共同构成了历代知识分子的精神世界和艺术精髓。

道家关于自然、全美、虚静、坐忘、虚实结合、得意忘言的美学思想,形成了中国传统艺术精神中重传神、重写意之/道0,崇尚主客合一,物我两忘之/心0,追求象外之象、言外之意之/悟0,构成了中国古典美学/意境0的不设不施之自然美、情景交融之融合美、有限无限之超越美的特征,造就了李白自然、奔放、淡远的诗风。

一道家关于自然、全美的思想,形成了中国传统艺术精神中的/道0,构成了中国古典美学意境的自然美特征,造就了李白自然天成的诗风。

道家的/天道学说即关于宇宙根本问题的学说,相当于西方哲学中所谓本体论、宇宙论、自然观0¹。

老子说:/道生一,一生二,二生三,三生万物。

0(5道德经#三十二章6)所谓/一0是天地万物的元素。

所谓/道0是有与无的统一体,是宇宙万物的本原。

/莫之名而常自然0(5道德经#五十一章6),/道0是不可名状的/无状之状0,/无物之象0,具有/无为而无不为0的特点。

老子据此提出/大音希声、大象无形0的重要美学命题,把自然、全美作为最高艺术境界,反对以部分的、有限的、有形的声乐,破坏自然之道与自然之美。

庄子发挥了老子/大音希声、大象无形0、/天道自然无为0的思想,他在5齐物论6中,把声音之美分为/天籁0、/地籁0、/人籁0,认为/天籁0是最美的、自然的声音,由人奏出的声音是最差的。

浅论道家美学与中国传统艺术的联系道家成就了中国古典美学思想的核心理论,中国艺术更是在老庄哲学的指导下,艺术在精神思想方面走上了极致。

其中,道家关于自然、虚静、虚实结合等思想,对中国传统艺术的发展与继承有着深远的影响。

而传统艺术则通过物质媒介的“象征尺度”和“象征意象”等形式和内容,从而体现道家思想的成分。

老子认为,“道”是天地万物产生的本原,“道”是有与无的统一体,是宇宙天地万事万物存在的根据和本原。

老子说“道生一,一生二,二生三,三生万物”。

老庄道家则侧重于“天道”或“自然之道”,天、人统一于“道”,可见中国道家重视人与自然的和谐。

虽然他们本身没有直接的涉及到艺术领域的问题,也没有对艺术进行实质上的探讨,但他们的思想所体现的人生境界为后代艺术家以及艺术作品建立的价值取向。

第一,道家思想与中国园林。

这可以分为三个方面讲,第一方面,道家对园林自然崇尚“大象无形”、“天地有大美”,中国园林自然山水式的修造方式讲究自然美,融合美,清幽雅致,要具有很高的环境美感和意境美感,使人们在这样的自然环境或审美情境中产生精神的放松、愉悦。

于是中国园林自然山水中有“一池水可为汪洋千顷,一堆石乃表崇山九仞”之说。

这样才使观光者和园林在精神层面上得以交流,使主客体达到一定程度上的对应统一,这既是所说的“天人合一”思想。

第二方面,老庄的“虚无”思想很大程度的体现在中国园林的空间处理上,中国园林的各个构成要素本身就是虚实的代表:水为虚,山为实,敞轩、凉亭、迥廊则亦虚亦实,加上在园林的花草灌木配置,都是在虚实结合的理论中进行管理配置。

同时造成中国古典园林的另一特征:“小中见大”。

第三方面,在园林的空间结构处理上,经常采用含蓄委婉、遮掩隐藏、暗示隐喻等手法,以及对景、对比等方式,这些均能使空间具有深讳莫测的丰富感,使人觉得景外有景,园外有园。

例如,苏州的留园便是典型的“以小见大”空间效果。

第二,道家思想与中国古代书画,“含道映物”,从古自今中国画家所呈现出的审美意象。

浅论道家美学与中国传统艺术的联系

作者:王香军

来源:《知识文库》2017年第12期

道家成就了中国古典美学思想的核心理论,中国艺术更是在老庄哲学的指导下,艺术在精神思想方面走上了极致。

其中,道家关于自然、虚静、虚实结合等思想,对中国传统艺术的发展与继承有着深远的影响。

而传统艺术则通过物质媒介的“象征尺度”和“象征意象”等形式和内容,从而体现道家思想的成分。

老子认为,“道”是天地万物产生的本原,“道”是有与无的统一体,是宇宙天地万事万物存在的根据和本原。

老子说“道生一,一生二,二生三,三生万物”。

老庄道家则侧重于“天道”或“自然之道”,天、人统一于“道”,可见中国道家重视人与自然的和谐。

虽然他们本身没有直接的涉及到艺术领域的问题,也没有对艺术进行实质上的探讨,但他们的思想所体现的人生境界为后代艺术家以及艺术作品建立的价值取向。

第一,道家思想与中国园林。

这可以分为三个方面讲,第一方面,道家对园林自然崇尚“大象无形”、“天地有大美”,中国园林自然山水式的修造方式讲究自然美,融合美,清幽雅致,要具有很高的环境美感和意境美感,使人们在这样的自然环境或审美情境中产生精神的放松、愉悦。

于是中国园林自然山水中有“一池水可为汪洋千顷,一堆石乃表崇山九仞”之说。

这样才使观光者和园林在精神层面上得以交流,使主客体达到一定程度上的对应统一,这既是所说的“天人合一”思想。

第二方面,老庄的“虚无”思想很大程度的体现在中国园林的空间处理上,中国园林的各个构成要素本身就是虚实的代表:水为虚,山为实,敞轩、凉亭、迥廊则亦虚亦实,加上在园林的花草灌木配置,都是在虚实结合的理论中进行管理配置。

同时造成中国古典园林的另一特征:“小中见大”。

第三方面,在园林的空间结构处理上,经常采用含蓄委婉、遮掩隐藏、暗示隐喻等手法,以及对景、对比等方式,这些均能使空间具有深讳莫测的丰富感,使人觉得景外有景,园外有园。

例如,苏州的留园便是典型的“以小见大”空间效果。

第二,道家思想与中国古代书画,“含道映物”,从古自今中国画家所呈现出的审美意象。

中国书画的创作也巧妙的运用了道家“虚静”、“有无观”、“自然”等思维,目的是为了给人以精神世界上的启悟,发乎本原的灵性。

古人明志修道,文人山水画家尚“静”的心态,表现为他们的山水画所追求的淡泊与自然,反映在画面上的便是重水墨而轻色彩,另一种手法便是“留白”达到以计白当黑,从绘画理论的角度看,素是白色,玄则为黑色,黑白对立、实虚对立,以虚为实的空白处理,留给人以无限遐想的余地,从而产生多维层次的艺术感染力和影响力,同时构成了山水画的独特形式;花鸟画家常以动植物入画,代表的有梅、兰、竹、菊、鸟等,来寄寓文人雅士的审美认知和崇高品质,形成了以写生为基础,以寓兴、写意为归依的传统;人物画家侧重于表达“神识风采”,主张抓住有利于传神的眼神、手势、身姿与重要细节,强调分别主次,有详有略,详于传情的面部而略于衣冠,详于人物活动及其顾盼左右而略于环境描写;书法贵于“自然”,落笔的轻重力度、运笔的快慢节奏以及连笔的气韵感觉,体现出书法的质感、量感、体积感。

第三,道家对后世的影响更多在创造规律方面,亦即审美规律方面,而艺术作为独特的社会意识形态,重要性恰恰是其审美规律。

道家思想的美学价值对现今的设计师仍然具有根深蒂固的理论指导作用。

一方面,道家思想遵循“师法自然”的仿生造物原则,一切新事物的来源都是有迹可循的。

所谓“自然”的含义主要指自己如此之意。

例如,中国古代的印纹陶,用由木制的陶拍拍打泥条,以加固陶体,在陶器上留下印纹,常见的有绳纹、菱纹、篮纹等,到现在景德镇烧的青花瓷,二者本质是一样的在满足实用功能的情况下,尽可能的满足审美功能。

只是不同的是,在长期的历史演变和审美意识的改变中逐步形成符合形式美感法则的结构、形态、色彩与图形。

另一方面,道家主张顺应自然事物的客观生存规律,即“顺应自然”。

例如,中国传统艺术的瑰宝明式家具重要的审美标准之一是“既雕既琢,复归于朴”,强调设计美学中的材料美和技术美;而在选材方面则要求产自我国南方的优质木材,体现其材料美,最后,明式家具采用榫卯结构,相互结合不用钉不用胶,这种从选材到施工工艺都体现其自然美。

老庄的道家美学观念博大精深,自然、全美、虚静、坐忘等润色了中国美学思想,影响了中国传统艺术的发展趋势和前景,成为她的精神和骨髓,形成了重传神、重写意,追求象外之象的特点。

另外,艺术的发展是一个不断除旧布新、推陈出新的过程。

其间,继承和创新是紧紧连在一起的。

随着经济全球化,外来文化冲击的影响,我们只有植根于本民族优秀文化基础上,吸收西方发达国家的积极成果,结合本民族的优秀文化,才能真正提升本土的设计水平。

并不断挖掘道家设计美学的精髓和核心思想——朴素主义,建立起具有中国特色的设计风格。

(作者单位:四川理工学院)。