深部巷道围岩控制

- 格式:ppt

- 大小:5.50 MB

- 文档页数:78

深井软岩巷道围岩控制技术摘要:深井软岩巷道围岩控制技术是在矿山、隧道、地下工程等领域中应用的一种重要技术。

由于软岩的力学性质较差,围岩的稳定性常常受到严重威胁,给工程的安全和效益带来巨大挑战。

软岩巷道大变形支护问题一直是煤矿生产建设中的难题,也是目前国内外尚未得到有效解决的技术难题。

随着我国资源开采由浅部向深部转移,软岩支护重要性越来越突出。

随着各种支护材料和方法的研发与改进,使得围岩控制技术越来越成熟和可靠,然而由于软岩工程的复杂性和多变性,仍然存在许多挑战和问题需要解决。

基于此,本文以实际案例为例对深井软岩巷道围岩控制技术进行了研究。

关键词:神经软岩巷道;围岩控制技术;支护1.深井软岩巷道围岩控制技术该技术是指在深井、隧道或地下工程等软岩地质条件下,通过一系列的工程措施和技术手段,以保证围岩的稳定性和工程的安全、可靠运行[1]。

这项技术的研究和应用对于解决软岩巷道工程中的围岩问题至关重要。

深井软岩巷道的围岩通常具有较差的力学性质,容易产生变形、开裂、坍塌等不稳定现象,为了克服这些问题,深井软岩巷道围岩控制技术采用了多种支护和加固措施来增强围岩的抗压和抗剪强度,提高围岩整体稳定性[2]。

但是软岩工程的复杂性和多变性使得围岩控制工作具有一定难度,需要进一步完善和创新技术手段。

2.深井软岩巷道围岩控制技术应用研究2.1背景介绍新安煤业位于深部中生代侏罗纪软岩煤系地层,岩石巷道的开挖后很快受到风化影响,特别是在遇水的情况下,容易发生膨胀和剧烈变形。

这导致新安煤矿在建井期间先期掘进的4000多米巷道几乎全部受到破坏。

长期以来,新安煤业一直受到软岩巷道大变形灾害的困扰,巷道出现严重的底臌、顶板下沉、巷帮鼓出等现象。

最严重的巷道顶板与底板直接闭合,顶底板移近量超过3000mm,对矿井的安全生产构成了极大威胁,同时也导致了矿井生产成本的急剧增加,每年巷道的维修成本超过5000万元。

近年来,新安煤业的领导非常重视深部软岩巷道的治理工作,组织了中国矿业大学等煤炭行业单位开展了钢管混凝土、恒阻大变形锚索、高强锚杆等支护工艺的改革,取得了一定的成效,然而在持续的高地应力作用下,巷道仍然无法改变持续变形而需要不断翻修的局面。

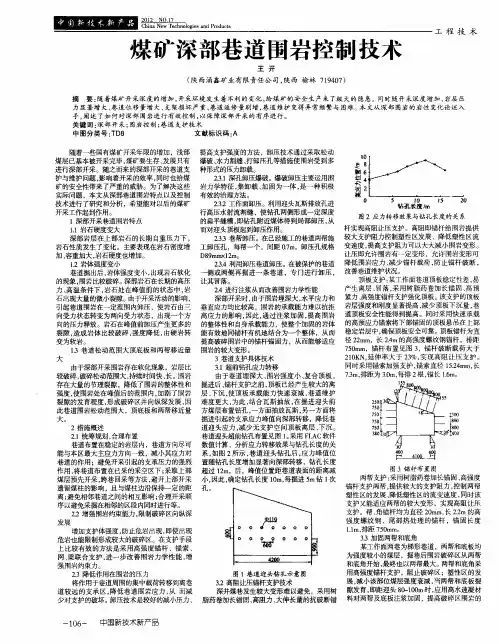

煤矿深部岩巷围岩控制理论与支护技术摘要近年来,随着我国煤矿产能的不断提高,开采的深度也随之增加,采区也开始由浅入深,基于这一现状,致使井下巷道围岩的应力也随之增大,围岩条件日趋复杂,巷道变形、巷道底鼓等现象常有发生,这些问题都严重影响了巷道围岩的稳定性,也为煤矿井下开采工作的顺利进行埋下了隐患。

因此,对煤矿深部岩巷围岩的稳定性进行控制已经迫在眉睫。

本文首先对煤矿深部围岩稳定性控制理论进行概述,进而简要地阐述了煤矿深部岩巷围岩支护原则,并根据笔者多年的工作实践经验总结出煤矿深部岩巷围岩支护技术,期望以此能够为煤矿的安全生产提供一些帮助。

关键词煤矿深部岩巷;围岩;控制理论;支护原则;支护技术1 煤矿深部围岩稳定性控制理论概述从力学性质的角度讲,围岩的稳定性通常取决于岩体自身的变形性质和强度。

另外,围岩自身所受的应力状态也对其稳定性有一定影响。

围岩体主要由两部分组成:一是岩石骨架,二是结构面。

通常煤矿深部的围岩都经历了漫长的地质年代,并且在长期的高压作用影响下使得岩石骨架变得异常致密和坚硬,所以实际影响煤矿深部围岩变形性质和强度的因素主要是结构面。

因此,想要控制煤矿深部围岩的稳定主要应从结构面和应力状态着手。

煤矿深部岩巷开挖过程中,使围岩体所受的应力状态发生了变化,导致了围岩从原本的稳定状态逐渐转变为非稳定状态,虽然,在开挖初期,围岩的抗压强度比较高,但是随着不断的开挖卸荷,致使围岩的侧压有所下降,正常情况下,近表围岩的侧压将会降至为零。

与此同时,大部分应力开始向巷道周向转移,使得应力集中,这时的周向应力一般会升高3倍左右。

通常煤矿700m~900m深度的巷道,近表围岩的围压卸荷幅度大约在20MPa,巷道周向的应力将会增加近60MPa,在如此大的应力作用下,会使围岩的劣化速度不断加快,裂缝也会从表面不断向内部扩散,进而造成围岩失稳。

为了确保围岩的稳定性,就必须在对巷道进行开挖后立即进行必要的支护。

2 煤矿深部岩巷围岩支护原则在对煤矿深部岩巷围岩进行支护时,应遵循以下支护原则:首先,应尽量维护并保持围岩体自身残余强度的原则。

巷道围岩控制

巷道围岩控制是指在地下巷道开挖过程中,通过采取一系列的措施和手段,以保证巷道周围岩层的稳定性和安全性。

巷道围岩控制是地下工程施工中的重要环节,主要目的包括以下几个方面:

1. 防止巷道塌方:采用支护结构和材料,如钢支撑、锚杆、锚喷等,对巷道周围的岩层进行支护,防止其塌方。

2. 防止岩爆和冒顶:通过喷浆封孔、锚喷、钻爆、预裂、顶板保护等措施,增强巷道周围岩体的稳定性,防止岩爆和冒顶的发生。

3. 控制地表沉降:在地下巷道开挖过程中,采用合适的措施和技术,控制地表沉降的幅度和范围,保护地表建筑物的安全。

4. 控制地下水:巷道开挖过程中,地下水的水压和渗流量增大,容易引起巷道周围岩体的涌水和破坏。

因此,需要采取合适的水文地质措施,控制地下水的水压和渗流,保证巷道的稳定和安全。

总之,巷道围岩控制是地下巷道施工中的重要环节,需要综合考虑地质条件、工程要求和施工技术等因素,采取相应的措施和手段,确保巷道的稳定和安全。

深部沿空留巷围岩控制模型研究【摘要】本文通过对旗山煤矿94103沿空留巷巷道围岩变形规律的研究与分析,建立了深部沿空留巷围岩控制模型。

并在此基础上对巷旁支护阻力、支护体控顶高度以及支护体的可缩量等参数进行力学计算。

【关键词】深部;沿空留巷;围岩控制深部沿空留巷围岩应力分布规律不同于浅部普通回采巷道,随着巷道埋深加大,巷道维护不断增加,有必要对巷道围岩变形机理展开详细研究,从理论上对深部沿空留巷顺利实施提供指导。

本文首先研究沿空留巷上覆岩层活动规律,在此基础上建立深部沿空留巷力学模型,对巷旁支护阻力、支护体控顶高度以及支护体的可缩量等参数进行力学计算。

1 沿空留巷顶板垮落形式和围岩活动规律上覆岩层的活动是引发沿空留巷巷道压力和变形剧烈增加的主要原因,研究沿空留巷首先就应该对工作面顶板岩层活动规律有所认识。

旗山煤矿94103工作面顶板岩层的活动规律特别是侧向板块的结构及运动规律,对工作面沿空留巷巷道的围岩变形具有显著影响。

1.1 顶板岩层的垮落形式研究表明,随着回采工作面的推进,工作面后方沿空留巷的顶板运动,按时间可划分为三个时期,即前期活动、过渡期活动和后期活动。

顶板前期活动期留巷顶板由于直接顶垮落及老顶下沉的带动,其变形形式主要以旋转变形为主。

顶板过渡活动期变形仍以旋转变形为主,但变形速度快,变形量大。

顶板后期活动期。

顶板运动特征以旋转下沉为主,但下沉速度较小。

1.2 沿空留巷围岩活动规律沿空留巷经历一次采动和二次采动采空区顶板岩层剧烈活动的影响,矿压显现十分强烈,顶底板移近量和两帮移近量都很大。

沿空留巷从开掘至报废整个生命周期内围岩变形经历以下五个阶段:1)在煤体内掘巷,由于应力重新分布引起围岩向巷道空间移动。

2)掘巷引起的应力调整稳定后,围岩变形还会随时间持续而增长,变形速度缓慢。

3)巷道受工作面采动影响后,随着回采引起的支承压力的增加,巷道围岩应力再次重新分布,围岩变形急剧增大。

4)随着回采工作面的推进,采空区上覆裂隙带岩层沉降趋向稳定,煤帮侧支承压力逐渐减小,沿空留巷的围岩变形显著下降并趋于稳定。

探讨如何有效控制巷道围岩形变引言随着煤炭连续的开采,浅、表部煤炭资源越来越少,目前己转向深部煤层的开采,高地应力巷道支护问题便越来越突出,如冲击地压、围岩大变形、强烈底臌等浅部巷道没有的支护问题。

孟村煤矿煤层埋藏深,煤层厚,地质构造较多,随着中央带式输送机大巷的不断延伸,冲击地压灾害日益显现,选取合理的支护参数和防冲措施对工作面安全生产至关重要。

1、工程概况中央带式输送机大巷设计层位在煤层中部,顶板为砂岩,底板为铝质泥岩,巷道规格为掘宽5.64m,掘高4.57m,掘进断面积达22.4m2,属于典型的深部大断面巷道。

原支护形式为:锚杆规格采用φ20×2800mm,锚杆托盘为150×150×8mm;锚索采用φ21.6×8800mm的钢绞线,间排距2.1m×2.1m,布置形式为“四四”型,锚索托盘规格为:100×100×10mm、200×200×10mm、300×300×10mmQ235组合托盘。

该巷道在掘进过程中,动力显现频次、强度与日俱增,主要表现为煤炮频繁、声响巨大,伴随围岩震动,造成掘进工作面煤壁片帮,顶板抽冒,巷道成形差,支护施工困难,施工安全存在风险。

2、巷道稳定控制方法2.1 掘进支护在冲击地压矿井的支护设计中,要坚持一次支护的原则。

特别是锚杆支护,应尽量一次支护就能有效控制围岩变形,避免二次或多次支护。

一方面,这是矿井实现高效、安全生产的要求,为采矿服务的巷道和硐室等工程,需要保持长期稳定,不能经常维修;另一方面,这是锚杆支护本身的作用原理决定的。

巷道围岩一旦揭露立即进行锚杆支护效果最佳,而在已发生离层、破坏的围岩中安装锚杆,支护效果会受到显著影响。

中央带式输送机大巷为矩形断面,采用锚网索喷联合支护。

锚杆采用20#左旋无纵筋400号螺纹钢筋,L=2500mm,杆尾螺纹为M22,螺纹长度150mm,配高强度螺母,矩形布置,间排距700mm;锚杆托盘采用拱型高强度托盘,钢号Q235,规格为150×150×10mm,拱高不低于34mm,配调心球垫和减阻尼龙垫圈;锚杆护板采用W型钢护板,厚度5mm,宽280mm,长度450mm。

深部极复杂软岩巷道围岩稳定控制技术摘要:本文介绍了深部极复杂软岩巷道围岩的稳定控制技术。

首先,将介绍几种常见的地质因素,包括岩性、构造、水文和采矿排放等,以及对深部极复杂软岩巷道的影响。

其次,介绍了应用于深部极复杂软岩巷道的稳定控制技术,这些技术包括巷道增强、支护技术、加固技术、稳定技术、防治技术等,并举例说明了每种技术的应用。

最后,综合考虑上述因素,提出了深部极复杂软岩巷道的稳定控制原则。

关键词:深部极复杂软岩巷道;地质因素;稳定控制技术;稳定控制原则正文:1. 深部极复杂软岩巷道的地质因素在开采深部极复杂软岩巷道时,地质因素是影响巷道稳定性的重要因素。

常见的地质因素包括岩性、构造、水文和采矿排放等。

其中,岩性是深部极复杂软岩巷道稳定性影响最大的因素,岩石的力学性质及其内部微观结构对巷道稳定性有重要影响。

构造因素指的是岩体的构造特征,如断层、褶皱、翘曲等,构造会影响巷道的稳定状态。

水文因素是指地下水的流量和流向,水文因素会导致岩体的浸润和潮湿。

采矿排放包括巷道排气和卸荷,这些会对深部极复杂软岩巷道的稳定性产生影响。

2. 应用于深部极复杂软岩巷道的稳定控制技术为了保证深部极复杂软岩巷道的稳定性,应当应用适当的稳定控制技术。

常见的稳定控制技术包括巷道增强技术、支护技术、加固技术、稳定技术、防治技术等。

巷道增强技术是指通过增加地表巷道的力学强度,使其更加稳定,常见的巷道增强技术有连续墙、不连续墙、夹层墙等。

支护技术是指把支护构件安装在巷道里,以防止岩石出现裂缝,提高深部极复杂软岩巷道的强度。

常见的支护技术有单搭锚、支护网、支护垫等。

加固技术是指对巷道墙体进行加固,以改善岩体的力学性质,加固技术有夹层注浆、初始张力注浆等。

稳定技术是指控制岩体的稳定状态,以防止岩体塌陷,稳定技术有稳固施工、局部增强施工等。

防治技术是指预防和化解巷道塌陷的技术,防治技术有岩爆、岩护、安全监测等。

3. 深部极复杂软岩巷道的稳定控制原则深部极复杂软岩巷道的稳定控制原则是根据巷道地质及巷道结构特点,结合围岩强度及稳定性的评价,合理选择稳定控制技术,以保证深部极复杂软岩巷道的安全及稳定性。

深部巷道围岩控制的关键技术研究一、本文概述随着地下矿产资源的不断开采,深部巷道的稳定性问题日益突出,围岩控制技术的研究与应用显得尤为重要。

本文旨在深入探讨深部巷道围岩控制的关键技术,从理论分析和实践应用两方面,对深部巷道围岩的稳定性控制进行全面系统的研究。

文章首先概述了深部巷道围岩控制的背景和研究意义,指出了当前深部巷道围岩控制面临的主要挑战。

随后,文章对深部巷道围岩控制技术的研究现状进行了综述,包括围岩稳定性分析、支护结构设计、施工工艺优化等方面。

在此基础上,文章提出了深部巷道围岩控制的关键技术,包括围岩分类与评价、支护结构设计优化、施工工艺改进、监测与信息化反馈等方面,并详细阐述了这些技术的原理和应用方法。

文章通过案例分析,验证了所提关键技术的有效性和可行性,为深部巷道围岩控制提供了有益的理论支撑和实践指导。

二、深部巷道围岩的地质特征和力学特性在深入研究深部巷道围岩控制技术之前,对深部巷道围岩的地质特征和力学特性进行全面的了解是至关重要的。

深部巷道的围岩地质特征通常表现为高地应力、高温度、高渗透压等复杂的地质环境。

随着开采深度的增加,地应力逐渐增大,使得围岩的变形和破坏行为更加复杂。

深部岩体的节理、裂隙等不连续面更为发育,进一步加剧了围岩的不稳定性。

同时,深部岩体的物理和化学性质也可能发生变化,如岩石的强度、硬度、弹性等力学性质可能随着深度的增加而发生变化。

深部巷道围岩的力学特性主要表现为高强度、高应力、高变形等特点。

在高地应力条件下,围岩的应力状态复杂,容易产生剪切破坏和拉伸破坏。

同时,由于深部岩体的温度较高,可能导致岩石的热膨胀效应,进一步加剧了围岩的变形和破坏。

深部岩体的渗透压也可能对围岩的稳定性产生影响,尤其是在高渗透压条件下,可能导致围岩的渗流破坏。

深部巷道围岩的地质特征和力学特性都极为复杂,这给深部巷道的围岩控制带来了极大的挑战。

深入研究深部巷道围岩的地质特征和力学特性,对于制定有效的围岩控制技术具有重要的指导意义。

高地应力条件下深部巷道围岩分区破裂形成机制和锚固特性研究1. 本文概述随着能源和矿产资源的不断开采,深部岩土工程的重要性日益凸显。

特别是在高地应力条件下,深部巷道的稳定性问题成为工程安全的关键因素。

本文旨在探讨高地应力条件下深部巷道围岩的分区破裂形成机制,以及锚固技术在提高围岩稳定性方面的应用特性。

本文将介绍高地应力条件下围岩的力学行为和破裂特征,分析不同应力状态下围岩的变形和破坏模式。

接着,将重点研究分区破裂的形成过程,探讨其对巷道稳定性的影响,并评估现有锚固措施的有效性。

通过对围岩分区破裂机制的深入分析,本文将提出一套针对性的锚固设计方法,旨在优化锚固结构的布局和参数,从而提高巷道围岩的承载能力和整体稳定性。

本文还将结合现场试验和数值模拟结果,验证所提出方法的可行性和有效性。

最终,本文期望为深部巷道围岩稳定性控制和锚固设计提供理论依据和实践指导,为相关领域的工程技术和科学研究贡献力量。

2. 高地应力条件下的围岩破裂机制在高地应力条件下,深部巷道围岩的破裂机制是一个复杂的过程,受到多种因素的影响。

由于地应力的增大,围岩内部的初始裂纹和缺陷会受到应力集中的影响,逐渐扩展和贯通,形成更为明显的裂缝网络。

这些裂缝的形成和发展,不仅改变了围岩的力学性质,也影响了巷道的稳定性。

围岩的破裂过程还受到地质条件的影响,如岩石的类型、层理、节理和裂隙的分布等。

在高地应力作用下,这些地质结构面的应力集中效应更为明显,容易导致沿结构面的滑移和破裂。

围岩的破裂还与其物理性质密切相关。

例如,岩石的弹性模量、泊松比、抗压强度等参数,都会影响其在高地应力条件下的破裂行为。

一般来说,弹性模量较高的岩石更易产生脆性断裂,而弹性模量较低的岩石则可能表现出更多的塑性变形。

在实际工程中,为了预测和控制围岩的破裂行为,需要综合考虑上述因素,并采用相应的数值模拟和实验研究方法。

通过对围岩破裂机制的深入研究,可以有效指导深部巷道的设计和支护,提高工程的安全性和经济效益。

浅谈深部围岩变形基理及控制技术张军亮刘树德摘要黑龙江省龙煤矿业集团鸡西分公司开采于1906年,已有百年历史。

鸡西分公司东海煤矿成立于1958年,已开采50年,随着开采时间的增加,矿井逐步向深部延伸,浅部煤层已全部开采完,矿井现已进入深井开采阶段,开采最深达1005米,属黑龙江省开采最深矿井。

浅部原岩体多数处于弹性应力状态,但进入深部以后,在高地应力以及采掘扰动力等的作用下,浅部表现为普通坚硬的岩石,在深部可能表现出大变形、难支护的软岩特征,即矿井由浅部的硬岩矿井转化为软岩矿井,提高井巷工程施工和支护难度。

东海煤矿通过在五采32#层四段风道进行深井支护实验,使用全程锚固高预应力锚杆和锚索联合支护,在开采深度达950米条件下,一次实验成功,解决了制约深井开采井巷工程支护的难题,为矿井的长远发展奠定了基础,增加了矿井的可采储量,提高了矿井服务年限。

关键词开采深井支护全程锚固锚杆锚索联合支护一、矿井概况东海煤矿位于鸡东县东海镇内,井田走向11公里,倾斜3公里,井田面积33平方公里。

该矿井于1958年由农垦局建井,1997年建成二段皮带井,设计能力120万吨。

通过近两年技术改造,主要改造了通风系统、供电系统及副提升系统,现矿井实际生产能力140万吨/年。

截止2006年底,矿井可采储量5110.3万吨。

由于东海矿开采有近50年历史,浅部煤层现已全部采完,进入深部区开采。

进入深部区开采后,在高地应力以及采掘扰动力等的作用下,浅部表现为普通坚硬的岩石,在深部可能表现出大变形、难支护的软岩特征,即矿井由浅部的硬岩矿井转化为软岩矿井,矿压比浅部大,井巷工程支护困难,给掘进及回采带来一定困难。

在采空区两侧的开拓巷道经常发生冒顶、片帮事故,严重影响安全与生产。

通过近两年的探索,我们已经解决深井支护问题。

二、巷道支护基本参数东海矿主采32#层、35#层1、东海煤矿32、35层柱状情况柱装图见表1所示32层与35号层间距45.8 m。