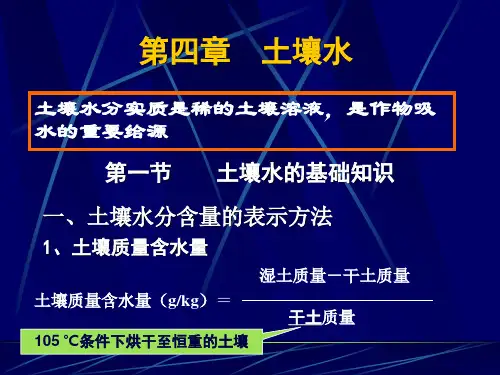

第一节 土壤和空气的热量交换方式和热特性

- 格式:doc

- 大小:46.00 KB

- 文档页数:3

农业气象学第二章温度第一节热量交换方式一、辐射热交换是地面与大气之间热交换的主要方式,也在空气和空气之间进行二、分子传导是土壤中热交换的主要方式;三、流体流动热交换1.对流热力对流; 由热力原因引起的,通常发生在低层气温剧烈增高或高层温度冷却时动力对流:由动力作用而引起的,通常发生在空气水平运动遇山时被迫抬升时2.乱流:当地面受热不均匀,或空气沿粗糙不平的下垫面移动时,常出现一种小规模、无规则的升降气流或空气的涡旋运动3.平流:大范围空气的水平运动四、潜热交换:通过相变转移热能的方式第二节土壤温度一.地表的热量收支R = Q(1 - r)- F = P+ Qs+ LEQs:土壤热通量 LE: 潜热热通量 L : 汽化热 P : 乱流交换热通量二、土壤热特性土壤热特性包括:容积热容量: 单位体积的物质,温度变化 1℃所需吸收或放出的热量.导热率: 当土壤温度垂直梯度为1℃/m时,单位时间通过单位截面积上的热量。

导温率:土壤的导热率与容积热容量之比。

单位:m2·s-1三.土温的变化(一)土壤表面温度的日变化1.日变化规律:最低值出现在日出前,最高值出现在13时左右2.影响土温日较差因素:1)太阳高度角:辐射日变化大,日较差也越大.2)土壤热特性:λ大的土壤ΔT较小; Cm大的土壤,温度日较差较小.3)土壤颜色:深色ΔT日>浅色ΔT日4) 地形:凹地ΔT日>平地ΔT日>凸地ΔT日5)天气:晴天ΔT日>阴天ΔT日(二) 土壤表面温度的年变化:土壤表面月平均平均最高温度一般出现在7~8月,最低出现在1~2月.(三)温度在土壤中传播规律1)土层深度按算术级数增加,而土壤温度的振幅按几何级数减小.2)最高和最低温度出现的时间随深度增加而落后,其落后的时间与土壤深度成正比.大约深度每增加10cm,最高和最低温度出现的时间落后2.5~3.5小时.(四)土壤温度的垂直分布1 日射型:土壤温度随浓度的增加而降低。

第一节土壤和空气的热量交换方式和热特性一、土壤和空气的热量交换方式在土壤和空气中,存在着多种形式的热量过程。

除分子热传导、辐射和对流这三种方式外,还存在着平流、乱流和因水的相变而引起的热量转移形式。

这些过程对土壤和空气层热状况的形成起着决定性作用。

(一)分子热传导以分子运动来传递热量的过程称为分子热传导。

在土壤层中,热量交换是由分子热传导形式来完成的。

分子热传导过程强弱对土壤层内热状况的形成有着重要意义。

但在空气中,由于空气是热的不良导体,其分子导热率很小,因而由传导方式进行的热量转移比其他方式要少得多,在多数情况下是可忽略不计的。

(二)辐射地面和大气层之间的辐射热交换是始终存在的。

地面一方面吸收太阳辐射和大气逆辐射,同时也向大气放出长波辐射。

白天当地面吸收的辐射超过放出的热量时,地面被加热增温,并通过辐射或其他方式把热量传送到大气层和土壤下层使之增温;夜间地面放出的长波辐射超过吸收的大气逆辐射,结果使得地面损失热量,导致地面温度下降,此时土壤深层和大气就反过来以各种方式向地面输送热量,以维持地表温度不致下降太多,结果使得土壤深层和大气层的温度也发生下降。

(三)对流1、对流的概念空气在铅直方向上的大规模升降运动。

2、对流的种类对流按产生的原因可分为两类:(1)热力对流(自由对流)发生在低层气温剧烈增高或高层空气冷却时,上下层气温差异加大,造成低层空气密度较小,高层空气密度较大的不稳定状态,因而很容易产生对流。

(2)动力对流(强迫对流)空气水平流动时遇到山脉等障碍物时被迫抬升或因其它外力作用强迫时发生的。

对流使上下层空气混合,并发生热量交换。

对流的空气升降速度有时可达10m/s以上,高度可达对流层顶部附近。

一般在夏季及午后对流较强,冬季及清晨较弱。

土壤中热量交换的主要方式及其特点土壤是地球表层的一种复杂的多相系统,它由固体、液体和气体三种状态的物质组成。

土壤中的热量交换是指土壤与大气、水体、植被等之间以及土壤内部各相之间的热量传递过程。

土壤中的热量交换对于影响地表能量平衡、调节地表温度、维持土壤水分循环、促进植物生长等都有重要作用。

本文将介绍土壤中热量交换的主要方式,包括分子热传导、辐射、对流、平流、乱流和潜热转移,并分析它们的特点和影响因素。

分子热传导分子热传导是指由于温度差异而引起的分子运动,使得高温处的分子将热量传递给低温处的分子的过程。

分子热传导是土壤内部各相之间以及土壤与大气或水体之间进行热量交换的基本方式。

分子热传导的强弱取决于物质的导热率,即单位时间内单位面积通过单位厚度的物质所传递的热量。

一般来说,固体的导热率大于液体,液体大于气体。

因此,在土壤中,固体颗粒的导热率最大,水次之,空气最小。

土壤中各相之间的比例和排列方式也影响土壤的导热率。

通常,随着土壤含水量和密度的增加,土壤导热率增大;随着土壤孔隙度和有机质含量的增加,土壤导热率减小。

辐射辐射是指物质以电磁波形式发射或吸收能量的过程。

辐射是土壤与大气或水体之间进行热量交换的主要方式。

辐射可以分为太阳辐射和地球辐射两种。

太阳辐射是指太阳发出的电磁波,主要集中在可见光和近红外波段,波长在0.2-4微米之间。

地球辐射是指地球表面发出的电磁波,主要集中在远红外波段,波长在4-100微米之间。

太阳辐射和地球辐射在大气中都会发生反射、折射、散射、吸收等过程,从而改变其方向和强度。

一般来说,白天太阳辐射大于地球辐射,使得地表得到净增加的能量;夜间太阳辐射为零,而地球辐射仍然存在,使得地表失去净能量。

因此,辐射是造成日变化和季节变化的主要原因。

对流对流是指由于密度差异而引起的流体在垂直方向上的运动,使得高温低密度处的流体上升,低温高密度处的流体下沉,并进行能量交换的过程。

对流是土壤与大气之间进行热量交换的重要方式,尤其是在白天,当地表受到太阳辐射的加热后,产生了温度梯度,使得地表附近的空气变得不稳定,形成了热力对流。

第一节土壤和空气的热量交换方式和热特性

一、土壤和空气的热量交换方式

在土壤和空气中,存在着多种形式的热量过程。

除分子热传导、辐射和对流这三种方式外,还存在着平流、乱流和因水的相变而引起的热量转移形式。

这些过程对土壤和空气层热状况的形成起着决定性作用。

(一)分子热传导

以分子运动来传递热量的过程称为分子热传导。

在土壤层中,热量交换是由分子热传导形式来完成的。

分子热传导过程强弱对土壤层内热状况的形成有着重要意义。

但在空气中,由于空气是热的不良导体,其分子导热率很小,因而由传导方式进行的热量转移比其他方式要少得多,在多数情况下是可忽略不计的。

(二)辐射

地面和大气层之间的辐射热交换是始终存在的。

地面一方面吸收太阳辐射和大气逆辐射,同时也向大气放出长波辐射。

白天当地面吸收的辐射超过放出的热量时,地面被加热增温,并通过辐射或其他方式把热量传送到大气层和土壤下层使之增温;夜间地面放出的长波辐射超过吸收的大气逆辐射,结果使得地面损失热量,导致地面温度下降,此时土壤深层和大气就反过来以各种方式向地面输送热量,以维持地表温度不致下降太多,结果使得土壤深层和大气层的温度也发生下降。

(三)对流

1、对流的概念

空气在铅直方向上的大规模升降运动。

2、对流的种类

对流按产生的原因可分为两类:

(1)热力对流(自由对流)

发生在低层气温剧烈增高或高层空气冷却时,上下层气温差异加大,造成低层空气密度较小,高层空气密度较大的不稳定状态,因而很容易产生对流。

(2)动力对流(强迫对流)

空气水平流动时遇到山脉等障碍物时被迫抬升或因其它外力作用强迫时发生的。

对流使上下层空气混合,并发生热量交换。

对流的空气升降速度有时可达10m/s以上,高度可达对流层顶部附近。

一般在夏季及午后对流较强,冬季及清晨较弱。

(四)平流

大范围的空气水平运动称为平流。

冬季大规模冷空气南下,可使气温急剧下降,在24小时内甚至气温可下降十几度;夏季海洋上暖湿空气北上,可使它影响地区的气温升高。

平流是空气在水平方向热量转移的重要方式,其结果可缓和地区之间、纬度之间的温度差异。

(五)乱流

1、乱流的概念

空气的不规则运动称为乱流或湍流。

乱流是摩擦层空气运动普遍存在的形式。

2、乱流的种类

(1)热力乱流

由于下垫面增热而使空气稳定性破坏,或不同下垫面受热不均而产生的热力乱流。

(2)动力乱流

由于近地层气流速度随高度不同引起各气层间内摩擦,气流与下垫面摩擦或气流与各种障碍物的摩擦和碰撞等动力原因而产生的动力乱流。

乱流是摩擦层中热量交换的重要方式,它使热量由地表向大气转移,对缓和近地层温度变化起着重要作用。

乱流也是下垫面向大气输送热量、水汽、CO2等物理属性的重要方式。

白天乱流与对流相结合,使大气中热量交换过程加强;夜间对流停止,乱流也随温度降低和风速减小而减弱,热交换也减少了。

(3)混合乱流

热力和对流原因共同作用产生的乱流称为混合乱流。

(六)潜热转移

气象学上把因水的相变引起的热量转移称为潜热转移。

用LE表示,L是蒸发潜热或凝结潜热,E为蒸发量或凝结量。

蒸发潜热:单位质量的水蒸发为同温度下的水汽消耗的热量称为蒸发潜热。

凝结潜热:单位质量的水汽凝结为同温度下的水放出的热量称为凝结潜热。

一般取值为2.5⨯106J/kg。

升华潜热:单位质量的冰升华为同温度下的水汽消耗的热量称为升华潜热,升华潜热与凝华潜热两者在数值上相等,取值为2.834⨯106J/kg。

上述几种方式中,除土壤热交换的主要方式是分子热传导外,地面和大气间热转移以辐射交换最为重要;在气层之间的热量交换以对流和乱流两种方式为主,特别在白天,空气中热量交换几乎完全决定于乱流和对流作用。

平流作用对调节地区之间的热量差异起着重要作用。

最后潜热输送对于大范围的能量交换以及重要天气过程的形成、演变都起着明显的作用。

二、热特性

(一)热容量

1、重量热容量(C)

单位重量的物质温度每变化1℃所吸收或放出的热量称为重量热容量或比热。

单位为J/(kg·℃)。

2、容积热容量(C v)

单位体积的物质温度每变化1℃所吸收或放出的热量称为容积热容量,简称热容量。

单位为J/(m3·℃)。

3、重量热容量和容积热容量的关系

C v=C·ρ

很显然,在相同的条件下,容积热容量大的物质在得到或失去相同的热量后升温和降温都较缓和;容积热容量小的物质在得到或失去相同的热量后升温和降温都较剧烈。

水的热容量是空气的3000倍,水的导热率是空气的30倍。

土壤中固体成分的热容量差别不大,变化在 2.06-2.44⨯106J/(m3·℃)之间,约为水的热容量的1/2,而水的热容量约为土壤空气热容量的3000多倍。

通常土壤热容量随土壤湿度的增加而增大,随土壤孔隙度的增加而减小。

水具有最大的热容量,因而水域春夏得热后升温和缓,秋冬失热后降温也和缓。

表1 土壤固体成分、空气和水的热特性

(二)导热率

物体内部传导热量快慢的能力用导热率(λ)表示。

它是指1m深度的土壤,温差为1℃,1s钟通过1m2横截面的热通量,单位为J/(m·s·℃)。

在其他条件相同的情况下,物体的导

热率愈大,其表面温度的升降也就愈和缓。

土壤固体颗粒的导热率比空气大几十倍、甚至一、二百倍,比水也要大几倍,而水的导热率又比空气大三十倍。

一般来说,根据实验数据,土壤矿物学性质对于土壤热力特性的影响是不大的。

因此,土壤导热率主要决定于土壤中空气和水分含量的多少。

随着土壤湿度的增加,土壤导热率增大;随着土壤孔隙度增多,土壤导热率变小。

潮湿而紧实的土壤导热率良好,白天地面得热后能迅速下传,地面升温缓慢,夜间地面失热后,下层热量迅速上传补充,土壤降温也缓慢。

干燥而疏松的土壤,增温和冷却都将较潮湿而紧实的土壤剧烈。

(三)导温率

导热率只表示物体转移热量快慢的能力,并不能决定温度的变化。

因为温度的变化除与热量传递速度有关外,同时还决定于物体的热容量。

为了表示物体温度的变化速率,用导热率与热容量之比作指标,并称为导温系数或导温率(K)。

导温率(K):它表示物体传递温度和消除层次间温度差异的能力。

其定义为:单位体积的物体,由于流入(或流出)数量为λ的热量后,温度升高(或降低)的数值,其单位为m2/s(平方米/秒)。

可用下式表示:K=λ/C v

在其他条件相同的情况下,物体导温率大,温度由物体表面向里或由里向物体表面传播愈快,温度变化所及深度愈深,各深度温度差异能较快消除。

导温率最大的是静止的空气,空气的导温率比水大百倍,比土壤固体颗粒大几十倍。

因此,过湿的沼泽土壤,热力特性极为不好,导温很差。

由导温率的公式可知,导温率与导热率大小成正比,与热容量成反比。

在土壤中,随土壤湿度增加,导热率和热容量都增大,但两者变化速度是不同的,因此导温率与土壤湿度的关系是复杂的。

据研究,干土起初因湿度上升使导热率增大的速度超过热容量增大的速度,故导温率是增大的,也就是干土变湿的初期,导温性能变好。

但待土壤湿度增至一定程度后,导热率增大已不显著,而热容量仍随湿度线性上升,反而使导温率减少了。

因此,仅在某一适中的土壤湿度时(据研究在20-30%时),土壤的导温性最好,太干或太湿都不好。

在近地气层,空气不是处于静止状态,而是处于乱流状态,乱流状态下空气的导温率(又称为乱流交换系数或感热交换系数)比土壤空气分子的导温率大得多,一般增大几千上万倍,有时大3-5个量级(即×103-105)。

所以,在有乱流运动的空气中,只需考虑乱流导温率,可忽略分子导温率。