如何解答诗歌鉴赏中的炼字问题

- 格式:doc

- 大小:43.00 KB

- 文档页数:6

古代诗歌鉴赏之“炼字”的方法技巧(含练习)一、诗歌炼字常见题型1、某字历来为人称道,你认为它好在哪里?2、诗中的某个词用得好不好?为什么?3、诗中的“诗眼”“关键字”是哪一个?为什么?4、这个词与另一个词比较哪个更好?为什么?二、诗歌炼字的概念何为炼字?炼字,即根据内容和意境的需要,精心挑选最贴切、最富有表现力的字词来表情达意。

其目的在于以最恰当的字词,贴切生动地表现人或事物。

三、炼字的类型炼哪些字呢?1、河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。

2、鸟宿池边树,僧敲月下门。

3、流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉。

4、绿杨烟外晓寒轻,红杏枝头春意闹。

5、千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

6、一片两片三四片,五六七八九十片。

千片万片无数片,飞入梅花总不见。

7、帘外雨潺潺,春意阑珊,罗衾不耐五更寒总结:动词:使意象化静为动,形象生动,赋予画面动态感形容词:可绘景摹状,化抽象为具体,化无形为有形。

数词:运用虚数,虚化烘托,增强表现力;运用确数,精炼有力,诗意隽永,富有趣味。

颜色词:增强色彩感和画面感,渲染气氛。

叠词:增强韵律感或起强调作用拟声词:使诗文更生动形象,有身临其境之感。

注意:有些拟声词本身也属于叠词四、答题技巧概括1、解释该词的含义或者指出这个字的修辞手法(拟人、双关等)2、展开联想把该字放入原句中描述景象3、点明作用:或渲染气氛(烘托意境)或表达情感或心情等五、经典例子分析1.阅读下面文本,完成下列各题。

登幽州台陈子昂前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下。

(1)诗人登上幽州台远眺,产生了怎样的联想?由此表达了诗人怎样的情感?(2)试赏析“悠悠”一词的表达效果。

【答案】(1)诗人缅怀追念,联想到过去现在都看不见赏识人才的明君,进而联系到自己的遭遇,表达了诗人怀才不遇的苦闷和报国无门的孤独悲凉的情感。

(2)示例一:“悠悠”意指辽阔遥远,营造了苍茫辽远的意境,反衬(衬托)胸怀大志却报国无门的孤独悲伤的诗人形象。

炼字题如何设问(命题角度)?1、诗中的某个词用得好不好?为什么?或某字历来为人称道,你认为它好在哪里?(直接鉴赏关键词)2、诗中的“诗眼” “关键字”是哪一个?为什么?(找出关键词并鉴赏)3、这个词与另一个词比较哪个更好?为什么?(比较鉴赏)炼字题如何解答?答题步骤:(1)解释该字在句中的含义;(2)展开联想把该字放入原句中描述景象;(3)点出该字构成了怎样的意境或表达了怎样的情感,或有怎样的表达效果(点出表现手法) 。

第一种类型木兰花宋祁东城渐觉风光好,縠皱波纹迎客棹。

绿杨烟外晓寒轻,红杏枝头春意闹。

浮生长恨欢娱少,肯爱千金轻一笑。

为君持酒劝斜阳,且向花间留晚照。

王国维<<人间词话>>中对“红杏枝头春意闹”的“闹”字有这样一个评价,“著一‘闹’字,境界全出”,你认为这个“闹”用得好不好?为什么?参考答案:“闹”有热闹、喧闹的意思(释字义)。

作者用一“闹”字,不仅使人觉得杏花绽放得热烈,甚至还使人联想到花丛中蜂蝶飞舞,春鸟和鸣(描景象)。

把一派春意盎然、生气蓬勃的景色表现得淋漓尽致(点作用)。

第二种类型:过香积寺王维不知香积寺,数里入云峰。

古木无人径,深山何处钟。

泉声咽危石,日色冷青松。

薄暮空潭曲,安禅制毒龙。

你认为这首诗第三联两句诗的“诗眼”分别是哪一个字?为什么?请结合全诗简要赏析。

参考答案:“诗眼”分别是“咽”、“冷”。

山中的流泉由于岩石的阻拦,发生低吟,仿佛呜咽之声。

照在青松上的日色,由于山林幽暗,似乎显得阴冷。

(释字义、描景象)“咽”、“冷”两字运用拟人、通感的修辞手法,绘声绘色、精练传神地显示出山中幽静孤寂的景象。

(点作用)第三种类型饮酒(晋)陶渊明结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔,心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此种有真意,欲辨已忘言。

有人说“悠然见南山”中的“见”字是本诗的诗眼,用得最妙,如若把它改成“看”“望”等就大失其趣,为什么这样说?参考答案:“见”是无意中看见,如熟友相见,把人和物融为一体。

炼字专题一、炼字题1.提问方式(1)对诗中某字,你认为写得好不好?为什么?(2)从哪一句中可以找出最能体现诗人感情的一个字?(形容词、动词)(3)此诗某句中某个字有的版本作某字,你觉得这两个哪个更好?为什么?(4)某字在表情达意上的作用是什么?2.答题方式(1)用一两个词准确点明语言特色。

(2)用诗中有关语句具体分析这种特色。

(3)指出表现了作者怎样的感情。

3.答题技巧(1)肯定“好”或肯定“哪一个更好”。

(2)解释该字的一般含义和在句中的意思。

(3)判断是否运用修辞(比喻、拟人)。

(4)展开想象和联想,把你认为好的字还原到句中,再现诗人所描绘的情景。

(5)说出该字表达了什么样的感情或烘托了怎样的意境。

4.例题【例题】端居①李商隐远书归梦两悠悠,只有空床敌素秋②。

阶下青苔与红树,雨中寥落月中愁。

[注]①端居:闲居。

②素秋:秋天的代称。

这首诗第二句中的“敌”可否换成“对”或其它词?请简述理由。

【答案及分析】不能换成“对”或其它词。

(表明赞成的一点)用“敌”字不仅突出“空床”与“素秋”默默相对的寂寥清冷的氛围,而且表现出空床独寝的人无法承受“素秋”的清冷凄凉的情状,(含义+情景再现)抒发了诗人心灵深处难以言状的凄怆之情。

(突出的情感)用“对”或其它词难以速到这种表达效果。

(照应试题)二、训练(2014·四川遂宁)(一)阅读下面古诗,按要求作答。

(6分)秋词刘禹锡自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。

晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

(1)本诗表现了诗人怎样的心境?(2分)(2)“晴空一鹤排云上”中的“排”字,有何妙处?(4分)答案:(1)(2分)答:体现了诗人激越向上、积极乐观的心境。

(2)(4分)答:一个“排”字,“推开”、“冲”的意思(1分),写出了孤鹤搏击长空的豪情壮志(1分),抒发了诗人奋发进取的豪情,这正是诗人虽遭贬谪,却绝不消沉的顽强意志的生动体现(2分)。

(2015•江苏常州)(二)阅读下面一首唐诗,完成5—6题。

高中语文-诗歌鉴赏题型设计及答题思路——炼字型?1提问方式:这一联中最生动传神的是什么字?为什么?2提问变体:某字历来为人称道,你认为它好在哪里?3解答分析:古人作诗讲究炼字,这种题型是要求品味这些经锤炼的字的妙处。

答题时不能把该字孤立起来谈,得放在句中,并结合全诗的意境情感来分析。

4答题步骤:(1)解释该字在句中的含义。

(2)展开联想把该字放入原句中描述景象。

(3)点出该字烘托了怎样的意境,或表达了怎样的感情。

答题示例1:华子岗裴迪日落松风起,还家草露晞。

云光侵履迹,山翠拂人衣。

请谈谈侵拂两个字的妙处。

[参考答案]侵字写夕阳余辉逐渐消退的过程(步骤一),展现了诗人在夕阳中一步步下山的生动情景(步骤二)。

拂字运用拟人手法,增强了动感(步骤一),也使人想见山色的青翠可爱、柔和多姿(步骤二)。

这两个动词写云光山翠对诗人的眷恋不舍之情,折射出诗人对华子岗的喜爱与留恋(步骤三)。

答题示例2:旅夜书怀杜甫细草微风岸,危樯独夜舟。

星垂平野阔,月涌大江流。

名岂文章著,官应老病休。

飘飘何所似,天地一沙鸥。

问:结合作品简析《旅夜书怀》第三联中的两个虚词岂应使用的妙处。

[参考答案]名岂文章著,官应老病休的意思是(我的)名誉哪里是因为文章而显扬呢?(我的)官位也真该因年老多病而罢退。

(步骤二)诗人本是以诗文自负的,而一个岂字说,表达了内心的愤懑之情。

诗人本是想建功立业的,而一个应字反其意而用,表达了受排挤被罢官的无可奈何的情绪。

岂应二字,将一个不得志者的心理表现得颇为准确、精炼、传神。

(步骤三)答题示例3:葛溪驿王安石缺月昏昏漏未央,一灯明来照秋床。

病身最觉风露早,归梦不知山水长。

坐感岁时歌慷慨,起看天地色凄凉。

鸣蝉更乱行人耳,正抱疏桐叶半黄。

(1)本诗首联描绘了一幅画面,请为这幅画面拟一个小标题。

(2分)[参考答案]驿站秋夜难眠图(2)诗人的心绪集中体现在乱字上,全诗是怎样表现的?请简要分析。

(6分)[参考答案]本诗以乱为诗眼,情景交融,抒写了诗人的家国之思。

高考古代诗歌鉴赏“炼字”题型解析(一)回顾古人有关炼字的名言,从中体会炼字的重要性。

吟安一个字,捻断数茎须。

——卢延让求得一字稳,耐褥五更寒。

——欧阳修两句三年得,一吟双泪流。

——贾岛为人性僻耽佳句,语不惊人死不休。

——杜甫(二)炼字的定义炼字,指锤炼词语,指诗人经过反复琢磨,从词汇宝库中挑选出最贴切、最精确、最形象生动的词语来描摹事物或表情达意。

(三)体会诗人的炼字魅力炼动词1、示例:①“采菊东篱下,悠然见南山。

”(《饮酒》陶渊明)提问:将“悠然见南山”中“见”改成“望”,好不好?为什么?解析:“见”好。

两字意境不一样。

“见”是“无意中看见”,不经意间抬起头来看见南山,表达了整个诗句中那种悠然自得的感触,好像在不经意间看到了山中美景,符合“山气日夕佳,飞鸟相与还”这种非常自然的、非常率真的意境,。

而“望”则显得有些刻意,不是那么自然。

②“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。

”(《念奴娇·赤壁怀古》苏轼)提问:此句中哪几个词用的好?请简要分析。

解析:“穿、拍、卷”。

穿,化静为动,写出山高峻;拍,描绘出水石相搏情状;卷,浪花四溅,狂澜奔腾起伏的景象。

整个画面雄伟壮丽,富有动感。

2、小结:动词的表达效果:赋予画面动态感,形象生动,意境特点更加鲜明炼形容词1、示例:①“随风潜入夜,润物细无声。

”(《春夜喜雨》杜甫)提问:分析“润物细无声”中“细”字。

解析:一个“细”字,写出春雨脉脉绵绵,润物悄无声息的特点,写的是自然造化发生之机,最为确切。

②“春风又绿江南岸。

”(《泊船瓜洲》王安石)提问:此句中哪个词用的最好?请简要分析。

解析:“绿”写出了江南两岸在春风的吹拂之下一下子变得到处绿油油的画面,把春天这种生机勃勃的景象写活了。

作者借此景表达对家乡无限思念之情。

2、小结:形容词的表达效果:突出事物的特征,营造氛围,体现意境。

炼数词1、讲解:齐己《早梅》的“前村深雪里,昨夜数枝开。

”郑谷将“数”改为“一”,因为题为“早梅”,如果开了数枝,说明花已开久,不能算是“早梅”了。

古人非常注重炼字。

“为人性僻耽佳句,语不惊人死不休。

”“吟安一个字,拈断数茎须”、“诗赋以一字见工拙”等,都道出了古人对炼字的重视。

而炼字也是高考诗歌鉴赏考查的重点之一。

2003年全国高考就考过炼字。

“泉声咽危石,日色冷青松。

”2004年有三套高考试题考查了炼字。

2005年也有四套高考试题考查了炼字。

一、炼字题的类型1.炼动词。

一首诗,是由一些意象按照一定的艺术构思组合而成的,而真正能构成鲜明的化美为媚的意象的词,主要是动词。

因为名词在诗句中往往只是一个被陈述的对象,它本身没有表述性,而能给名词以生动形态的,常常是动词,这样,动词的提炼,就成了中国古典诗歌炼字的主要内容。

例1:苏轼“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。

”穿,化静为动,拍,不用“击”“打”,有面积,更有气势;卷,不用“激”或者“掀”,形态比较美,与下文“江山如画”对应。

例2:陶潜“采菊东篱下,悠然见南山”。

“见”字用起来更能达意。

“望”是有意识的,而见是无意识地,自然地映入眼帘。

用一个“望”字,人与自然之间是欣赏与被欣赏的关系,人仿佛在自然之外,自然成了人观照的对象。

而用一个“见”字,人与自然不是欣赏与被欣赏的关系,人在自然之中,与自然一体,我见南山悠然,料南山见我亦如此。

如果是望,就成了有意所为,而见字正写出了人与自然,一种和谐。

而且陶潜说:“久在樊笼里,复得返自然”,这种返,不是自然境界,而是一种很高的境界。

例3:“你记得跨清溪半里桥,旧红板没一条,秋水长天人过少。

冷清清的落照,剩一树柳弯腰。

”在这里,一个“剩”字引人注目,作者并没有用“留”、“见”,其妙处就在“剩”虽与“留”意思相近,但“剩”字一般是被动的,而且有“残存”,“残余”的意思;另外“剩”字有时间性,给人一种“无可奈何”之感。

“留”则无这么多含义。

“见”只就眼前而言,不能给人以今昔对比的变迁感。

2.炼形容词。

形容词常作修饰语,它在诗词鉴赏中也是关注的重点对象。

例4:“黄河远上白云间,一片孤城万仞山。

诗词鉴赏——炼字专题1、题型分析设置问题形式 1、诗中最传神的字是哪个字,请作简要分析 2、对某字进行赏析或简析某字的表达效果 3、某诗中的某字,有的版本作某字,你认为哪个更好,为什么 4、某诗的诗眼是什么 5、某字历来为人称道,你认为它好在哪里二、答题步骤第一步解释该字在句中的含义和运用了什么手法(释含义、明手法) 第二步展开联想和想象,把你认为好的字还原到句中,描摹景象(描景象) 第三步点出该字烘托了怎样的意境或者表达了怎样的感情或在整体上有怎样的表达效(点情境/表感情/谈作用)3、格式该词有……的含义,采用……修辞手法,化……为……{释含义、明手法},写出了……情形,{描景象},表达了作者……思想感情,同时在结构上还照应了(前)后文的……(或“为……做了铺垫”){表感情、谈作用}4、综合1、动词南浦别白居易南浦凄凄别,西风袅袅秋。

一看肠一断,好去莫回头。

前人认为,“看”字看似平常,实际上非常传神,它能真切透露出抒情主人公的形象。

你同意这种说法吗?为什么?12、副词闺怨王昌龄闺中少妇不知愁,春日凝装上翠楼。

忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。

这是一首怨妇诗,全诗行动曲折地描写了主人公的心理变化过程,其中“忽”字是描写主人公心理变化过程的一个关键词,请结合全诗简要分析。

3、形容词西江月 苏轼 世事一场大梦,人生几度新凉?夜来风叶已鸣廊,看取眉头鬓上。

酒贱常愁客少,月明多被云妨。

中秋谁与共孤光,把盏凄然北望。

[注]:本词写于作者被贬黄州之时。

有人认为整首词中最突出的是第二句中的“凉”字,为什么?请结合全词简要分析。

(4分)4、特殊词(叠词、拟声词、颜色词)《早梅》齐己万木冻欲折,孤根暖独回。

前村深雪里,昨夜数枝开。

风递幽香出,禽窥素艳来。

明年如应律,先发望春台。

注:齐己,唐朝和尚,善诗。

齐己早年曾热心于功名仕进,然而科举失利,不为他人所识故时有怀才不遇之慨。

郑谷将“数”改为“一”,好不好?原因是什么?2小说考点之-情节考点一、分析小说的情节结构1、步骤:明确小说思路分析小说的结构类型掌握情节安排的基本技巧及作用2、分析情节作用的答题方向,作用点+体现点遗璞贾平凹离公路很远的地方,有条山沟。

高中语文诗歌鉴赏答题技巧2023高中语文诗歌鉴赏答题技巧一、炼字型1、提问方式:这一联中最生动传神的是什么字?为什么?2、提问变体:某字历来为人称道,你认为它好在哪里?3、解答分析:古人作诗讲究炼字,这种题型是要求品味这些经锤炼的字的妙处。

答题时不能把该字孤立起来谈,得放在句中,并结合全诗的意境情感来分析。

4、答题模式:①肯定“好”或肯定哪一个更好;②解释该字在句中的语表义和语里义;③展开联想和想像,把这个你认为“好”的字还原句中描摹景象;④点出该字表达了什么感情或烘托了怎样的意境。

二、分析意境型1、提问方式:这首诗营造了一种怎样的意境?2、提问变体:①这首诗描绘了一幅怎样的画面?表达了诗人怎样的思想感情?②从“情”和“景”的角度对某首诗或词作一赏析。

3、解答分析:这是一种最常见的题型。

所谓意境,是指寄托诗人情感的物象(即意象)综合起来构建的让人产生想像的境界。

分析诗歌意境,一要注意物象的特点,二要注意作者在描摹的事物中所寄托的情感,抓住物与志的“契合点”。

4、答题模式:①找出诗中的物象、意象;②展开联想和想像,用自己的语言再现画面;③点明景物所营造的氛围特点,能用两个双音节形容词概括出来,如:雄浑壮阔、恬静优美、孤寂冷清、萧瑟凄怆等;④表达了诗人什么样的思想感情,或给人什么样的启示和思考。

三、分析句意型1、提问方式:这句诗好在哪里?2、提问变体:这句诗有什么含义和作用?表达上有什么特点?3、解答分析:一句诗可能是写景的,可能是抒情的,可能是写人的。

写人的方法包括动作描写、语言描写、心理描写、外貌描写以及细节描写等。

理解一句诗一定要联系上下句并结合全诗进行。

4、答题模式:①阐明语表义,有时要发掘它的深层意思;②分析诗句在写景或抒情或写人方面的表达作用。

③简要说明艺术效果。

四、分析语言特色型1、提问方式:这首诗在语言上有何特色?2、提问变体:①请分析这首诗的语言风格。

②谈谈此诗的语言艺术。

3、解答分析:这种题型不是要求揣摩个别字词运用的巧妙,而是要品味整首诗表现出来的语言风格。

古诗词鉴赏中的炼字题型解答方法一、从词性切入一般来说,诗歌中最要紧的地方往往落在动词、形容词和副词这三类词语上,根据这三类词语的语法特点分析,动词主要表现描写对象的动态变化,强调过程及变化;形容词主要表现描写对象的性质状态,跟动词比较,形容词主要着眼对象的静态;副词主要表现描写对象的程度范围。

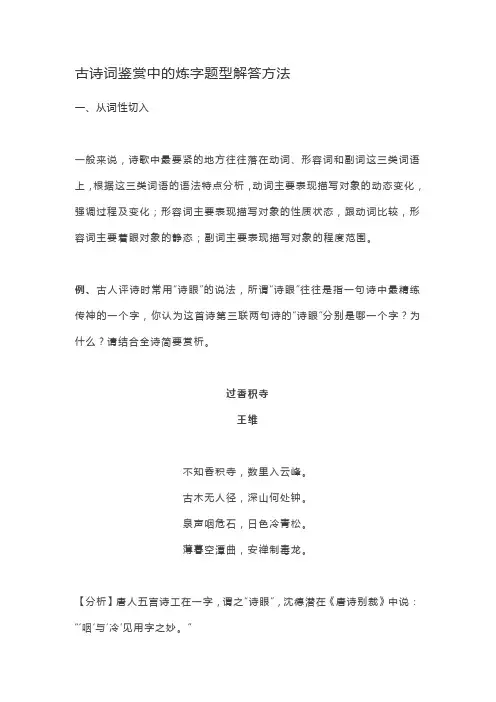

例、古人评诗时常用“诗眼”的说法,所谓“诗眼”往往是指一句诗中最精练传神的一个字,你认为这首诗第三联两句诗的“诗眼”分别是哪一个字?为什么?请结合全诗简要赏析。

过香积寺王维不知香积寺,数里入云峰。

古木无人径,深山何处钟。

泉声咽危石,日色冷青松。

薄暮空潭曲,安禅制毒龙。

【分析】唐人五言诗工在一字,谓之“诗眼”,沈德潜在《唐诗别裁》中说:“‘咽’与‘冷’见用字之妙。

”【答案】这两句中的诗眼当是“咽”“冷”二字,“咽”字是动词,“冷”字是形容词,“咽”着重从动态的方面来写,写的是山间的流泉,由于危石的阻拦而发出低弱的吟声,仿佛人的鸣咽之声;“冷”从静态方面来写,写的是披洒在青松上的日色,因为山林的幽暗,似乎显得十分阴冷;诗句中的“咽”“冷”二字一静一动,绘声绘色、精练传神地勾画出了香积寺外山中的幽僻冷寂。

二、从描写对象切入古人写诗,“看山则情满于山,观海则情溢于海”,这里所指的山和海都是特定的写作对象,也就是诗人在诗歌中描写的特定意象,我们在分析诗人炼字的时候,不要舍近求远,有时答案就在写作对象诗句当中,而很多考生往往忽视了这个最简单的现象。

例、结合全诗,评析第三联中“穿”“数”的艺术效果。

溪亭林景熙清秋有馀思,日暮上溪亭。

高树月初白,微风酒半醒。

独行穿林叶,闲坐数流萤。

何处渔歌起?孤灯隔远汀。

【分析】“穿”“数”描写所涉及的对象都是诗人自己,“穿”描写的是诗人独自一人穿过树林,“数”描写的是诗人独自一人百无聊赖地数起了流萤,综合全诗分析,“穿”“数”两个字生动传神地表现了诗人孤独、寂寞、苦闷、无聊的心境。

三、从表现手法切入诗歌的表现手法极为丰富,常见的有比喻、拟人、夸张、对比、起兴、映衬、抑扬、双关渲染、用典、托物言志、借景抒情、情景交融等,分析诗歌的炼字时,最好从表现手法切入,先点明作者使用了什么表现手法,然后分析使用这种手法的表达效果。

高考古代诗歌鉴赏解题指导:炼字(附典例解析)【考点解读】诗歌作品的语言:准确理解有关词语的特定意义、比喻意义、隐含意义、暗示意义;准确理解重要词语的深层含义和言外之意;赏析诗歌语言描绘形象、表达感情、创造意境的艺术效果。

【考点精解】鉴赏诗歌字词意义时,可以从三个角度进行推敲:1.从表情达意的角度;2.从表达技巧的角度;3.从语言风格的角度。

鉴赏诗歌的语言风格类试题的解题步骤为:第一步,牢记语言风格的种类,用一两个双音节词准确概括语言特色;第二步,结合诗歌中相关语句具体分析这种特色;第三步,指出诗歌的语言风格营造了怎样的意境或表现了诗(词)人怎样的情感。

【技巧点拨】考准确理解古代诗歌中字词的意思,掌握炼字炼词技巧,应关注“两把握,四要点”。

“两把握”指:1.从字词的表面义和语境义入手,把握字词的含意。

无论是炼字还是炼词,首先要把握字词的具体意义,除了把握字词的表面义外,还要结合具体的语言环境把握其语境义。

2.从使用的手法入手,把握句子的特色。

分析关键字词所在句子使用的修辞手法、表现手法等,把握句子的语言特色。

“四要点”指:1.交代字或词的具体意思。

2.给出字词所使用的手法。

归纳字词使用的手法可以从描写景物的手法入手,比如从嗅觉、听觉、视觉或动静、虚实、远近、明暗等角度分析景物之间的关系;也可以从修辞的角度分析,比如比拟、比喻、夸张、借代等。

3.写出字词描摹的景物特征。

4.写出表达的思想情感。

具体的答题模板:字(词)的意思+使用的手法+描述的画面(营造的氛围)+表达的情感。

【典例解析】一、(2014湖北卷)阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

(8分)早发罗邺一点灯残鲁酒醒,已携孤剑事离程。

愁看飞雪闻鸡唱,独向长空背雁行。

白草近关微有路,浊河连底冻无声。

此中来往本迢递,况是驱羸客塞城。

题目:请赏析“独向长空背雁行”中“背”字的表达效果。

(3分)【答案】“背”是背着,也就是方向相反(步骤一) 。

诗人独自一人朝着与返乡的大雁相反的方向前行(步骤二) ,用返乡的雁反衬出客居边塞的诗人孤独寂寞的飘泊之感和浓重的思乡之情 (步骤三) 。

古诗炼字题讲义

2

第三步:有表现手法时要点出来。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

南浦别

白居易

南浦凄凄别,西风袅袅秋。

一看肠一断,好去莫回头。

古人认为,“看”字看似平常,实际上非常传神,它能真切透露出抒情主人公的形象你同意这种说法吗?为什么?

同意。

看,在诗中指回望(步骤一)。

离人孤独地走了,还频频回望,每一次回望,都令自己肝肠寸断。

此字让我们仿佛看到抒情主人公泪眼朦胧,想看又不敢看的形象(步骤二)。

只一“看”字,就淋漓尽其所有致地表现了离别的酸楚(步骤三)。

练习巩固 第四步:作用 1.描绘了某景象(姿态、神态)

2.烘托了怎样的意境、氛围

3.表达了怎样的思想感情 ] ——点作用

【参考答案】

“见”是无意中看见,如熟友相见,把人和物融为一体。

“看”或“望”好像是有意地远观,使人和物拉开了一段距离。

(释字义、描景象)作者这样写是为了表达自己的归隐生活的闲适自在。

(点作用)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

归纳总结

家庭作业

山行

清姚范

百道飞泉喷雨珠,春风窈窕绿蘼芜。

诗歌鉴赏炼字类的解答技巧苏东坡有个聪明的妹妹苏小妹,其诗才在东坡之上。

一次妹妹出题考哥哥,要大哥在“轻风细柳”和“淡月梅花”之中各加一字,作为诗眼。

苏东坡不假思索,张口就来:前句加“摇”,后句加“映”,即成为“轻风摇细柳,淡月映梅花。

”不料苏小妹不屑,讥之曰“下品”。

苏东坡认真地思索后,再来两句:“轻风舞细柳,淡月隐梅花。

”小妹微笑道:“虽好,但仍不属上品。

”东坡哑然。

苏小妹不慌不忙,念出答案:“轻风扶细柳,淡月失梅花。

”东坡吟诵玩味之后,不禁叫绝。

我们也不妨吟玩一下其中的味道:“轻风”徐徐,若有若无,“细柳”动态不显,唯有“扶”字才恰到好处地形象地描绘出轻风徐来,柳枝拂然的柔态,与“轻”、“细”相宜,和谐自然。

“扶”字又把风人格化了,给人以一种柔美之感。

东坡的“摇”、“舞”当与“狂风”相配才妥帖。

下句中添“映”全无朦胧之美,“隐”也欠贴切。

既然恬静的月亮已经辉满大地,梅花自然就没有白天那么显眼。

在月光照映下,也就黯然失色了。

这样,一个“失”字,就勾画了月色和梅花相互交融的情景。

一着此字,满句生辉。

在中国古代诗歌中,这种手段叫炼字。

炼字是古代诗人提升诗歌品味的重要手段。

一总说1对关键词语的品味。

(“诗眼”、“炼字”——词语的含义及表达作用)2、对关键诗句的理解(句子的含义、色彩、情味、效果等)3、对语言风格的概括(格调、色彩、境界、情味等)二炼字类的解答技巧解答炼字炼句题的方法步骤:1、解释本字或翻译本句诗;2、答出本字或本句所达到的艺术效果;3、答出本字或本句在全诗思想内容方面的作用。

三一般选词的效果,一般是动词或形容词,还有一些虚词。

一般的说,五言诗诗眼多在第三字,七言诗诗眼多在第五字。

当然,并非所有的诗句都有诗眼,有的诗眼不在诗句中,而隐藏在标题中。

1、动词(使意向化静为动,形象生动赋予画面动态感,使意境特点更加鲜)例:羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

动词、拟人、双关“怨”字明显用了拟人手法,同时又一语双关,既是曲中之情,又是吹笛人之心2、形容词(绘景摹状,化抽象为具体,化无形为有形,使人如闻其声,如见其人,如触其物,如历其境)例:流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉。

一、古典诗歌中的炼字(一)基本概念古人非常注重炼字。

“为人性僻耽佳句,语不惊人死不休。

” “吟安一个字,撚断数茎须”、“诗赋以一字见工拙”等,都道出了古人对炼字的重视。

而炼字也是中考诗歌鉴赏考查的重点之一。

要做好炼字题,首先得明确几个概念,即什么叫诗眼词眼?相传张僧繇(zhou4)(梁武帝时)画龙,一经点睛,便凌空飞去。

诗眼、词眼,有似于此。

“诗眼”一词,最早见于北宋。

苏轼诗云:“天工忽向背,诗眼巧增损。

”范成大也在诗中写到过“诗眼”:“道眼已空诗眼在,梅花欲动雪花稀。

”范温的诗话更以“诗眼”为名,题为《潜溪诗眼》。

“词眼”一词,首见于元代陆友仁的《词旨》。

《词旨》分八部分,其六专论“词眼”。

虽然“诗眼”、“词眼”的称呼出现较晚,而注意炼字,可以说与诗歌创作的历史一样久远。

宋、元时代的诗论家,正是在千百年来诗歌的语言艺术日益精迸的基础上,在诗人们愈来愈自觉地注意锤炼字句的情况下,概括出“诗眼”、“词眼”这些诗学的新术语的。

古人写诗作词,讲究锤炼字面。

凡在节骨眼处炼得好字,使全句游龙飞动、令人刮目相看的,便是所谓“诗眼”、“词眼”。

宋祁的“红杏枝头春意闹”、张先的“云破月来花弄影”,如果去了“闹”字、“弄”字,所写景色原也平淡无奇。

而着一“闹”字、“弄”字,就境界全出,顿然改观。

(二)炼字的基本内容:从大的范围来说,古典诗歌的炼字不出炼实词与炼虚词两个方面。

1、炼动词。

一首诗,是由一些诗的意象按照一定的艺术构思组合而成的,而真正能构成鲜明的化美为媚的意象的词,主要是表动态的具象动词。

因为名词在诗句中往往只是一个被陈述的对象,它本身没有表述性,而能给作主语的名词以生动的形态的,主要就是常常充当谓语的动词,这样,具象动词的提炼,就成了中国古典诗歌炼字的主要内容,离开了炼动词,炼字艺术就会黯然失色。

例1:你记得跨清溪半里桥,旧红板没一条,秋水长天人过少。

冷清清的落照,剩一树柳弯腰。

(《哀江南》孔尚任)在这里,一个“剩”字引人注目,作者并没有用“留”、“见”,其妙处就在“剩”虽与“留”意思相近,但“剩”字一般是被动的,而且有“残存”,“残余”的意思;(比较:“你们都走吧,让我一个人留在这里。

”“你们都走了,只剩下我一个人在这里。

”)另外“剩”字有时间性,给人一种“无可奈何”之感。

“留”则无这么多含义。

“见”只就眼前而言,不能给人以今昔对比的变迁感。

例2:苏轼“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。

”穿,化静为动,拍,不用击打,有面积,更有气势;卷,不用激或者掀,形态比较美,与下文“江山如画”对应。

例3:陶潜“悠然见南山”。

“见”字用起来更能达意。

“望”是有意识的,而见是无意识地,自然地映入眼帘。

用一个“望”字,人与自然之间是欣赏与被欣赏的关系,人仿佛在自然之外,自然成了人观照的对象。

而用一个“见”字,人与自然不是欣赏与被欣赏的关系,人在自然之中,与自然一体,我见南山悠然,料南山见我亦如此。

与自然一体也就与天地一体,与宇宙一体,是天地境界或者近于天地境界。

如果是望,就成了有意所为,而见字正写出了人与自然,乃至于宇宙之间的一种和谐。

而且陶潜说:“久在樊笼里,复得返自然”,这种返,觉解程度是很高的已经不是自然境界,而是一种很高的境界。

例4:分析“云破月来花弄影“的艺术描写特色。

答:由于“云破月来花弄影”而使满篇生辉。

这句词词少意多,一语三折。

云、月、花、影四字写了三物四景,中间又用破、来、弄三字写出三种连续的动态:云破而有月来,月来而有花影,花影引出弄字,有弄而有花枝随风摇动、抚弄花影的幽雅姿态。

仅仅七个字,从天上写到地下,云横皓月、风弄花影,构成了一幅幽美朦胧的画面。

把云、月、花都拟人化了,赋予了它们丰富的情感和生命,同时使宁静的画面有了飞动之势。

2、炼形容词。

诗歌是社会生活的主观化的表现,少不了绘景摹状,化抽象为具体,变无形为有形,使人如闻其声,如见其人,如触其物,如历其境。

这种任务,相当一部分是由形容词来承担的。

我国古典诗词中炼形容词,有两种情况值得特别注意,一种是形容词的重叠运用,一种是形容词的活用特别是活用作动词。

例5:“雨前初见花间蕊,雨后全无叶底花。

蝴蝶飞来过墙去,应疑春色在邻家”,这是王驾写的《晴景》,王安石改后两句为“蜂蝶纷纷过墙去,却疑春色在邻家”,除了易“蝴”为“蜂”,易“应”为“却”之外,炼字的关键就在于去“飞来”而改为“纷纷”,因为只有蜂忙蝶乱的侧写妙笔,才能令人动情地表现出晚春雨后特有的美景。

《诗经》中有“昔我往矣,杨柳依依,今我来思,雨雪霏霏”。

例6:王安石“春风又绿江南岸”既有形容词义,又有动词义。

蒋捷“流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉”。

例7、周邦彦“风老莺雏,雨肥梅子”(“风老莺雏,雨肥梅子”。

虽然是描写江南的初夏,但实在抵不了这一“老”一“肥”的诱惑,把它放到春天来了。

风“老”莺雏,雨“肥”梅子。

我们的古人惯于活用词语,形容词,名词,都可作动词,且一作就作的鲜活生动,呼之欲出。

想那黄口雏鸟从昂首待哺的娇憨,慢慢丰了一身羽毛,再到展翅离巢,不是一天一日的时光,更待其中亲鸟的艰劳,形态种种,时日漫漫,到后来只得了一个“老”字,当真浓酽醉人。

我们的思想就在“老”字中徜徉,不留神便过足了几月的时光。

又一个雨“肥”梅子。

又经了几场雨呢?那该是从“小雨纤纤风细细”,到“拂堤杨柳醉春烟”,到“一枝红杏出墙来”,再到“花褪残红青杏小”,最后还是在雨里丰肥。

写出了动态,写出了形态,想那梅子从青青小小的羞涩,到黄黄肥肥的圆甜,那黄中晕红的丰润,怎不叫人垂涎!)3、炼数量词。

数量词大约和讲究概念与逻辑的数学、物理有某种密切的关系,因此,从文学特别是诗歌的角度来看,它似乎是枯燥乏味的。

其实不然,优秀诗人的笔就仿佛是童话中一根可以使沙漠涌出绿洲的魔杖,那经过精心选择提炼的数量词,在他们的驱遣之下却可以产生丰富隽永的诗情。

过去有一首诗:“一片两片三四片,五六七八九十片,千片万片无数片,飞入梅花永不见。

”庾信《小园赋》中的“一寸二寸之鱼,三竿两竿之竹”,前人就称之为“读之骚逸欲绝”。

例1:“前村深雪里,昨夜数枝开”,郑谷把僧齐己的《早梅》诗中的“数枝开”,改为“一枝开”,齐己因此而拜郑谷为“一字师”,这故事是人们耳熟能详的了,不必赘述。

据元代盛如梓《庶斋老学丛谈》记载,张桔轩有诗云“半篙流水夜来雨,一树早梅何处春”,元遗山认为既指明了“一树”,就不能又说表疑问的“何处”,同时,一树梅花也绝非早梅,于是他就把“一树”改为“几点”,“几点”本身并没有什么奇特之处,但用在这里描绘逐水而流的梅花,却符合生活的真实,也使全诗气机流畅,韵味平添。

4、炼虚词。

在古典诗词中,虚词的锤炼恰到好处时,可以获得疏通文气,开合呼应,悠扬委曲,活跃情韵,化板滞为流动等美学效果。

罗大经《鹤林玉露》指出“作诗要健字撑拄,活字斡旋。

撑拄如屋之有柱,斡旋如车之有轴”,就是从这个角度看到炼虚字的作用。

盛唐诗人善于运用虚字,王勃《滕王阁序》中的名句“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”,去掉“与”、“共”二字就会大为减色,欧阳修《昼锦堂记》首句本为“仕宦至将相,富贵归故乡”,递走后飞骑追加二“而”字成“仕宦而至将相,富贵而归故乡”,因此而使文义大为增光,那么,从上面所引的诗例中,我们就更不难领略诗词中炼虚字的美的消息。

最后要强调说明的是,炼字也必须以炼意为前提才具有美的价值。

因此,有字无句或无篇,是不足取的。

只有篇中炼句,句中炼字,炼字不单是炼声、炼形,同时也是炼意,只有切合题旨,适合情境,做到语意两工,这样炼出来的字才能真正精光四射。

沈德潜的意见还是可供参考的:“古人不废炼字法,然以意胜,而不以字胜。

故能平字见奇,常字见险,陈字见新,朴字见色。

”从前引诸例来看,成功的炼字都是和炼意紧密结合在一起的。

(三)炼字题的语言表述经常会有这么一种情况,我们读懂了一首诗,但却不知道如何去表述,怎样的表述比较完整,或者直接说更容易得到分数。

为此,我们必须研究试题的答案是如何设置的。

阅读下面一首唐诗,然后回答问题。

过香积寺王维不知香积寺,数里入云峰。

古木无人径,深山何处钟。

泉声咽危石,日色冷青松。

薄暮空潭曲,安禅制毒龙。

注:安禅,佛家语,指闭目静坐,不生杂念;毒龙:指世俗欲念古人评诗时常用“诗眼”的说法,所谓“诗眼”往往是指一句诗中最精练传神的一个字,你认为这首诗第三联两句诗的“诗眼”分别是哪一个字?为什么?请结合全诗简要赏析。

答案:“诗眼”分别是“咽”、“冷”。

山中的流泉由于岩石的阻拦,发生低吟,仿佛呜咽之声。

照在青松上的日色,由于山林幽暗,似乎显得阴冷。

“咽”、“冷”两字绘声绘色、精练传神地显示出山中幽静孤寂的景象(意境)。

这道题分两问。

第一问要求判断诗眼。

为了降低试题难度,命题者特别指出在第三联中。

这个题没有多少问题,一般说来,古人有所谓五言诗以第三字为眼、七言诗以第五字为眼的说法。

因而主张五言诗要在第三字上着力,七言诗要在第五字上着力。

这种说法是不无道理的。

五字句与七字句的节奏多作上二下三与上四下三,而意义单位又往往与节奏单位相统一,在五言诗的完全句中,常常上二字是主语,第三字是动词所在;在七言诗的完全句中,常常上四字是主语,第五字是动词所在。

动词是叙事、写景、状物、抒情的关键字,因而自然成为锻炼字眼的重要对象。

但若把诗眼定死在五言诗的第三字、七言诗的第五字上,则又未免偏颇。

原因在于,诗句的语法结构多种多样,并不都取上述完全句的格式,而诗眼也并不局限于动词一个类别。

第二问比较麻烦,而且点明要结合全诗简要分析,这实际上是一个提示。

做这道题,我们当然一般根据诗歌本身的特点以及相关的知识背景来解决。

首先知人论世。

王维的诗,不只是“诗中有画”,而且往往“诗中有道”。

特别是在他晚年,沉缅在佛家的空寂心境之中,诗中的“道”,即禅理、禅趣尤浓。

这首诗描写深山古寺环境景色:古木、云峰,渺无人迹的山径,被危石阻遏的幽咽泉声,照在深苍松林上的凄冷日色,还有空寂曲折的潭岸,都是那么萧瑟暗淡、幽冷阒寂,给人以远离世间尘嚣之感。

这既是诗人赴寺途中实见实闻的景物,也是他那消极出世的禅寂心境的写照。

诗人正是要一步一步地引领读者进入他所企求的无烦扰的寂静禅境。

这些在注释中说得相当清楚。

第三联中写山中危石耸立,流泉受到阻挡,只能缓慢地、时断时续地流淌。

它们在嶙峋的危石间艰难地穿行水流声音变得细小了,低沉了,暗哑了,仿佛是在痛苦地幽咽。

“咽”字下得极准确、生动、传神。

深山青松树密荫浓,日光照射在松林间,因为受到阴暗的环境影响,而现出寒冷的色调。

诗人以“冷”字形容日色,更新奇绝妙。

这十个字,把泉声、危石、日色、青松四个意象有机地组合在一起,使日色之凄冷与泉声的幽咽相互衬托,深僻冷寂之境界全出。

“日色”是视觉意象,诗人却用触觉感受的“冷”来形容它,使视觉向触觉转移,从而相互交通,这就更深刻更奇妙地表现出幽僻的感受。