最新部编版九年级语文上册第五单元教案

- 格式:docx

- 大小:104.84 KB

- 文档页数:12

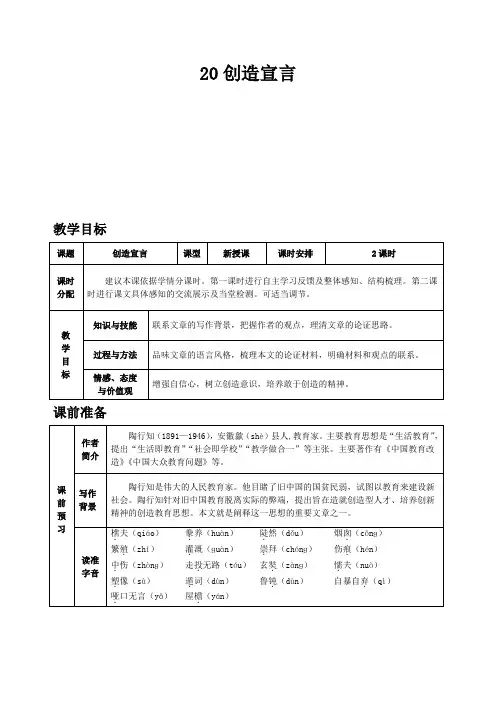

20创造宣言教学目标

课前准备

教学过程

【深入研读,探究方法】

1.举例论证与道理论证相结合。

文章在批驳五种“不能创造”的错误观点时,运用了举例论证、道理论证等方法,增强了论证的说服力。

例如,第5段中,列举八大山人作画和飞帝亚斯、米开朗基制作塑像的例子,反驳了“环境太平凡了,不能创造”的观点;第9段中引用慧能的名言、第10 段中引用歌德的名言,有力地证明了相应的观点。

2.运用排比,增强文章说理的气势。

本文作为一篇演讲稿,为增强语言的气势,增强论证的效果,运用了一系列的排比句,或肯定人物事业上的巨大成就,或赞叹人物经历的非凡,从不同角度反驳错误观点,使论证内容充实、丰富,具有说服力。

【方法活用,片段作文】

以“感悟自信”为题,写一段不少于300字的短文。

可以运用课堂上使用过的事例,也可以另外找类似的题材。

课后反思

本文是一篇驳论文。

教读此文,首先让学生了解了驳论文的相关文体常识,然后结合文本帮学生梳理出驳论文的思路。

最重要的是在课堂上,教师引导学生大胆思考,敢于创新。

指导他们用逆向思维和发散思维对某一问题重新审视、重新解答。

整堂课,有对文本的理解,有结合实际例子的创造思维的训练,学生既理解了创造性思维的重要性,又尝到了创造性思维的甜头。

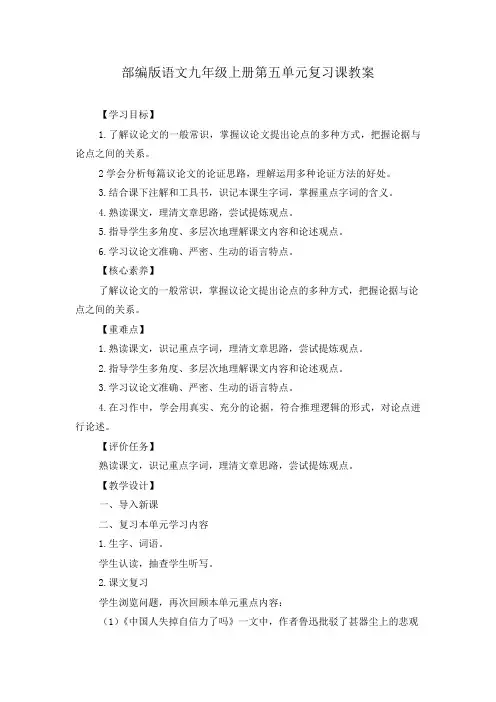

部编版语文九年级上册第五单元复习课教案【学习目标】1.了解议论文的一般常识,掌握议论文提出论点的多种方式,把握论据与论点之间的关系。

2学会分析每篇议论文的论证思路,理解运用多种论证方法的好处。

3.结合课下注解和工具书,识记本课生字词,掌握重点字词的含义。

4.熟读课文,理清文章思路,尝试提炼观点。

5.指导学生多角度、多层次地理解课文内容和论述观点。

6.学习议论文准确、严密、生动的语言特点。

【核心素养】了解议论文的一般常识,掌握议论文提出论点的多种方式,把握论据与论点之间的关系。

【重难点】1.熟读课文,识记重点字词,理清文章思路,尝试提炼观点。

2.指导学生多角度、多层次地理解课文内容和论述观点。

3.学习议论文准确、严密、生动的语言特点。

4.在习作中,学会用真实、充分的论据,符合推理逻辑的形式,对论点进行论述。

【评价任务】熟读课文,识记重点字词,理清文章思路,尝试提炼观点。

【教学设计】一、导入新课二、复习本单元学习内容1.生字、词语。

学生认读,抽查学生听写。

2.课文复习学生浏览问题,再次回顾本单元重点内容:(1)《中国人失掉自信力了吗》一文中,作者鲁迅批驳了甚器尘上的悲观论调,唤起民众救亡的自信心。

文章立驳结合,论证严密;语言犀利生动,富有战斗性。

(2)《怀疑与学问》一文论述了"学者先要会疑“”学则须疑"的观点,强调了怀疑精神在治学过程中的重要作用,并提倡学者应有怀疑精神,不要随便盲从或迷信。

文章层层深入论证,用分论点论证中心论点;引名言、举事例,增强了文章的说服力。

(3)《谈创造性思维》则多次运用设问的句式,用准确、严密的语言论述了培养创造性思维和创新精神的问题。

(4)《创造宜言》通过运用典型事例和名言警句对五种"不能创造"的错误观点进行了有力反驳。

三、反馈矫正,深化提高。

1.矫正。

教师根据学生复习中出现的问题,进行针对性讲解,纠正错误,使他们对所学知识形成正确、清晰的印象。

第五单元写作《论证要合理》一等奖创新教学设计部编版语文九年级上册《写作:论证要合理》精品课教学设计教学目标:1.学写议论文,做到观点统一,论证严密。

2.明确观点和材料的联系,使用的材料能够支撑观点。

3.使用多种形式的论证方法,使文章结构合理。

教学重点:1.写议论文,观点统一,论证要合理。

2.选择恰切的材料论证观点,使材料能够支撑观点。

教学难点:1. 提取材料的关键信息,简要叙述材料内容。

2. 对运用的材料进行分析,突出材料对观点的支撑或证明作用。

一、明确本节课的三个学习目标及三个学习任务(一)三个学习目标【投影】学习目标1.学写议论文,做到观点统一,论证严密。

2.明确观点和材料的联系,使用的材料能够支撑观点。

3.使用多种形式的论证方法,使文章结构合理。

(二)三个学习任务【投影】《论证要合理》任务单1.辨别五句式观点句、阐释句、材料句、分析句、总结句2.精简材料句人物、事件、结果,对应论点3.精修分析句;因果分析、假设分析三个学习任务分别是:1.辨别五句式;2.精简材料句;3.精修分析句。

五句式分别是观点句、阐释句、材料句、分析句、总结句;精简材料句的方法是提炼出材料中的人物、事件、结果,而且材料中要有对应论点的关键词。

精修分析句的方法主要采用因果分析、假设分析。

二、完成任务一:辨别五句式(一)再现课前写段任务【投影】再现课前写段任务《怀疑与学问》一文指出,做学问不要盲从或迷信,要有怀疑的精神。

请你也写一段文字论证这个观点。

200字左右。

提示:可以用相关事例、名言等材料作为论据,论证题目中的观点;要对所用的材料进行具体分析,不要只是简单的“观点+材料”,要含有观点句、阐释句、材料句、分析句、总结句这五种句式。

(二)请用下面这个表格辨别五个例文有没有五种句式,有的打“√”,没有的打“×”:(例文、表格见“相关资料”)(三)通过对五个例文的五句式辨别,结果如下:(略)由此可以看出,没有分析句是同学们最大问题,什么原因呢?预设:由于有些同学的材料叙述过长,挤占了分析句的位置,叙多于议,而议论文是以议论为主要表达方式的。

九上第五单元整体教学设计及反思教学内容:《中国人失掉自信力了吗》《怀疑与学问》《谈创造性思维》《创造宣言》教学目标:1.以教材第五单元课文为例,掌握立论与驳论、论点与论题的区别。

2.通过课文分析,学习掌握议论文不同开头方法的作用。

3.通过划分课文结构层次,理清文章的论证思路,并有条理地叙述。

教学重难点:通过划分课文结构层次,理清文章的论证思路,并有条理地叙述。

教学过程:一、导入新课完成下列数学题,说说你为什么这么选。

这个题的答案是唯一的吗?由此,我们可以发现一个什么道理?(事物的正确答案不止一个)二、学习新课(一)读开头说作用阅读《中国人失掉自信力了吗》和《怀疑与学问》的开头,与《谈创造性思维》比较,说说每一个开头的作用。

从公开的文字上看起来:两年以前,我们总自夸着“地大物博”,是事实;不久就不再自夸了,只希望着国联,也是事实;现在是既不夸自己,也不信国联,改为一味求神拜佛,怀古伤今了——却也是事实。

于是有人慨叹曰:中国人失掉自信力了。

(《中国人失掉自信力了吗》)“学者先要会疑。

”—— 程颐“在可疑而不疑者,不曾学;学则须疑。

”——张载(《怀疑与学问》)学生讨论交流。

明确:1.《中国人失掉自信力了吗》一文开头用两个自然段摆出了敌方论据“地大物博”“只希望着国联”“求神拜佛”和敌方论点“中国人失掉自信力了”,树起批驳的靶子。

由此可见,这一课是驳论文。

2.《怀疑与学问》一课开头引用两句名言,引出了中心论点“学则须疑”。

3.《谈创造性思维》一文开头用一个数学题,引出“事物的正确答案不止一个这种思维很重要”,增强了文章的趣味性,吸引了读者的阅读兴趣。

(二)看题目找论点1.再读这三课的题目,判断题目是论点吗?区分什么论点与论题。

明确:这三课题目都不是论点,是要讨论的话题,即论题。

2.找出课文的论点。

《怀疑与学问》《谈创造性思维》这两课在分析开头时已经找到了,就不必重复去找,引导学生重点找《中国人失掉自信力了吗》一文作者的观点是什么?在课文什么地方?明确:《中国人失掉自信力了吗》一文作者的观点在课文第六自然段结尾,“我们有并不失掉自信力的中国人在”。

第五单元:第20课《创造宣言》教案【教学目标】1.学习运用事例及道理论据驳斥错误观点,从而得出正确观点的驳论方法。

2.理清论证思路,学习论证方法。

3.品味本文逻辑严谨,激情洋溢的写作特点。

4.理解并学会运用记叙和议论相结合的表达方式,品味文章语言的精妙。

5.“处处”“天天”“人人”皆可创造,鼓舞学生做富有创造之人。

【教学重难点】1、学会从分析题目、把握文体的角度来整体感知课文。

2、快速阅读全文,把握文章的大致内容,了解作者的思想感情。

3、树立创造意识,培养敢于创造的精神。

【教学过程】一、导入新课1.导语一提到创造,有人会说:“我太笨,我不能创造。

”也有人会说:“我生活在农村,没有好的条件,我不能创造。

”还有人会说:“我现在这么小,哪有什么创造能力!”这些说法看似有点道理。

然而,陶行知先生却认为“处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人”。

今天,我们就来一起学习一下陶行知的《创造宣言》,来看看作者为“创造”发出了怎样的宣言。

(板书课题)2.解题这是一篇驳论文。

伟大的教育家陶行知先生针对“不能创造”的种种错误观点进行了有力的反驳,从而得出“处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人”的结论。

激励每一个人时时、处处要去创造。

文章虽然写于1943年,但在今天,我们学习这篇课文,仍然具有积极的现实意义。

文章用了大量古今中外、各个领域的典型事例来论证,证据充分,论证深刻,透过作者充满激情的语言,我们要坚信自己的创造意识会大大增强。

二、作者简介陶行知(1891—1946),安徽歙县人,著名教育家。

他早年留学美国,归国后,终身致力于中国教育的改造,探索中国人民教育的新路,教育思想和实践经验都十分丰富。

他在实践中创立的“生活教育”,即以“生活即教育”“社会即学校”“教学做合一”为中心的教育理论,是我国教育思想史上的一座丰碑。

主要著作有《中国教育改造》《中国大众教育问题》等。

三、研读课文1.文中运用了大量的材料,这些材料涉及哪些方面?明确:文中的材料取自古今中外,涉及绘画、雕塑、文学、音乐、数学、物理、地理等领域。

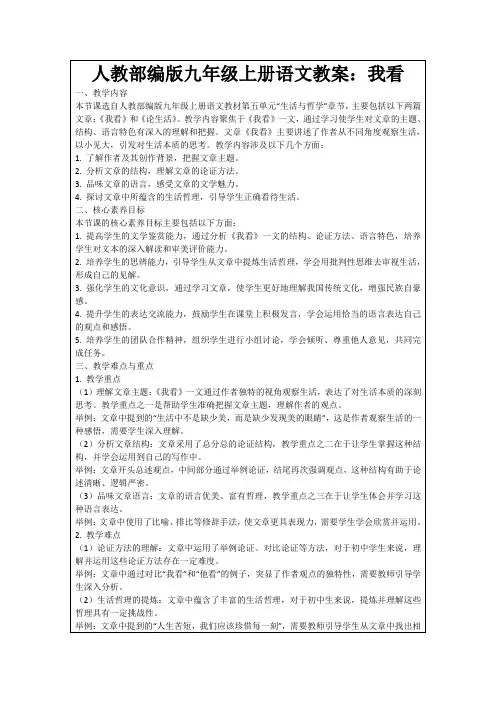

【九上部编语文】全册第五单元教案教学设计人教部编版语文九年级上册教学设计第五单元整体备课本单元所选议论性文章,都带有思辨色彩,是第二单元议论性文章的延伸和深化。

《中国人失掉自信力了吗》针砭时弊,阐释了公理正义;《怀疑与学问》《谈创造性思维》聚焦学术、思维,前者论述了怀疑精神与学问的关系,告诉我们治学要有怀疑精神,后者阐述了如何拥有创造性思维,启迪学生在学习和生活中,要有意识地培养自己的创造性思维,体会创造的乐趣;《创造宣言》探讨了创造的意义,激励人们用自己的“汗”“血”“热情”去创造。

它们都闪烁着思想的光芒。

阅读这些文章,可以锤炼学生思想,提高学生思辨能力,増进学生对社会、人生的理解。

学习这个单元,要注意联系文章的时代背景,把握作者的观点;注意分析议论性文章所用的材料,理解观点和材料之间的联系,掌握论证的方法;还要联系实际进行质疑探究,养成独立思考的习惯。

指导学生学写议论文,学会用材料支撑观点,学会使用多种论证方法。

运用讨论的规则和方法。

同时应注意学习过程中的差异性。

语言上,《中国人失掉自信力了吗》尖锐犀利,富有战斗性、讽刺性;《怀疑与学问》逻辑严密、语言准确;《创造宣言》气势充盈,激情洋溢。

驳论方式上,《中国人失掉自信力了吗》采用了驳论证的方式批驳观点,《创造宣言》则用举反例的方式驳观点。

内容课时教学要点17.中国人失掉自信力了吗21.引导学生联系文章的时代背景和现实生活,把握作者的观点,理解文章的中心论点。

2.引导学生区分观点与材料,把握观点与材料之间的联系,了解驳论的特点,理解议论文逻辑严密、思辨性强的特点。

3.学习常见的论证方法,体会议论文语言的逻辑力量,培养学生简明、清晰、严谨、准确的用语习惯。

4.培养学生实事求是、敢于质疑的科学精神和大胆设想、勇于创造的创新精神。

5.指导学生学写议论文,使用的材料能支撑观点,并能采用多种论证方法。

18.怀疑与学问219.谈创造性思维120.创造宣言2写作论证要合理2口语交际讨论26.掌握讨论的特点和规则,并能运用常见的讨论方法。

部编版语文九年级上册第五单元教案备课目标1. 通过研究本单元的课文,使学生了解中国古代的科技发展历程和发展成就。

2. 培养学生对科技创新的兴趣和意识,激发他们的创造力和创新思维。

教学重点1. 了解中国古代的科技发展并掌握相关的历史知识。

2. 掌握课文中的重点单词和短语。

3. 培养学生的阅读和理解能力,能够正确归纳总结课文内容。

教学内容本单元主要介绍了中国古代的科技发展和相关的历史事件及发明创造。

通过研究本单元的课文,学生将了解到中国古代的造纸术、指南针和火药等科技成就。

教学步骤步骤一:导入1. 通过引入相关图片、资料或视频,激发学生对科技创新的兴趣。

2. 向学生提出问题,引导他们思考中国古代的科技发展是否对世界产生了重大影响。

步骤二:阅读理解1. 学生个别阅读课文,了解中国古代的科技发展成就。

2. 学生分组讨论,归纳总结课文中的重点内容。

3. 教师组织全班讨论,学生发言并分享自己的归纳总结。

4. 教师与学生一起进一步深入探讨相关历史事件和发明创造,激发学生的思考和探索。

步骤三:课堂活动1. 学生进行小组活动,自行选择一个中国古代科技成就,详细研究其历史背景、发明原理和应用领域,并用图文资料进行展示和分享。

2. 全班展示和讨论,学生互相交流并提出问题。

步骤四:作业布置1. 要求学生根据课堂研究的内容,撰写一篇小论文,探讨中国古代科技发展的意义和影响。

2. 教师对学生作业进行评分,并提供反馈和建议。

教学评估1. 通过学生的课堂表现和小组活动的展示,评估学生对课文中的内容的理解和归纳总结能力。

2. 根据学生的作业,评估他们对中国古代科技发展的理解和思考能力。

参考资料1. 《部编版语文九年级上册》教材。

2. 相关图片、资料和视频。

【新教材】部编版初中九年级语文上册第五单元全单元教案教学设计16、《中国人失掉自信力了吗》教案教学目标:知识能力:积累字词并学会运用。

理解重要语句的深层含意,体会鲁迅的忧患意识和爱国精神。

过程方法:学习本文结构严谨的艺术特色,学习写驳论文的方法。

品味语句,体会尖锐犀利、富于战斗性和嘲讽意味的语言特点。

情感态度:理解作品的思想内容,深入体会作者的爱国主义思想感情。

教学重点:理解重要语句的深层含义。

掌握反驳论证的方法。

教学难点:理解语句的深层含意;学习驳论文的写法教学方法:诵读法。

通过声情并茂的朗读增强感知、感悟。

讨论法。

在讨论中互相启发。

课时安排:2课时第一课时一、导语设计本文写于“九一八”事变三周年之后。

中国近代本来就国运积弱、屡遭欺侮,“九一八”事变又在许多中国人心中投下失败的阴影,国内悲观论调一时甚嚣尘上,当时《大公报》发表社论,指责中华民族失去了自信力,为国民党反动政府推卸责任。

鲁迅写此文进行了批驳。

二、检查预习省悟xǐng 诓骗kuāng 濒bīn 搽chá玄虚xuán 渺茫miǎo 脂粉zhī脊梁jǐliang玄虚——用使人迷惑的形式来掩盖真相的欺骗手段。

诓骗——哄骗。

怀古伤今——追念古代的事情,因现在的事而悲伤。

为民请命——为人民请求保全生命或解除困苦。

慨叹——有所感触而叹息。

渺茫——本课是因没有把握而难以预期。

自欺欺人——欺骗自己和他人。

省悟——认识上由模糊到清楚由错误到正确。

三、听读课文,整体感知:1、议论文从论证方式上看,可分为:(1)立论——在论证过程中,通过论述逐渐确立自己观点的过程。

一般结构:摆观点——论证——重申观点(2)驳论——批驳别人错误观点的过程。

一般结构:摆敌观点——批驳——树自己观点——论证——重申观点(或得出结论、深化观点)2、本文论证结构提出对方的论据、论点(1、2):(1)论据:两年前不久现在(2)论点:中国人失掉自信力了。

直接反驳(3-5)——破:(1)失掉的是“他信力”;(2)发展着“自欺力”。

20 《创造宣言》第二课时教学目标:1.学习运用对比论证、举例论证、比喻论证等论证驳斥错误观点的方法;2.品味文章精妙的语言,体会其作用。

3.树立创造意识,培养敢于创造的精神。

教学过程:一、回顾知识,导入新课1.检查词语积累和文学常识。

2.作者在第一部分引出了怎样的论题?(创造很重要)二、细读课文,探究写法1.阅读第二部分(5~11段),思考下列问题。

(交流、展示、明确)(1)第二部分作者主要针对哪几种错误观点来进行批驳?作者是怎样对错误观点进行批驳的?作者针对五种错误观点进行批驳。

环境太平凡不能创造;生活太单调不能创造;年纪太小不能创造;太无能不能创造;陷入绝境不能创造。

主要运用了举例论证和引用(道理)论证这两种论证方法加以论证。

以古今中外的典型事例为事实论据,以名人名言为理论依据来进行反驳。

列举事例或引用的名言:①列举飞帝亚斯、米开朗琪罗的事例,反驳“环境太平凡不能创造”的错误观点。

②列举《易经》《正气歌》、苏联国歌、《尼赫鲁自传》和雷赛布及平老静的事例,强调“在单调的环境中一样可以创造惊世之作”,极具说服力。

③列举莫扎尔特、爱迪生、帕斯加尔等名人事例,反驳“年纪太小,不能创造”的观点,令人信服。

④引用慧能的名言,阐述了出身低微的人往往会有过人的智慧的道理,否定了“太无能,不能创造”的观点。

⑤列举玄奘、哥伦布、莫扎尔特创造奇迹的事例,强调有志者排除万难也可取得巨大成就。

(2)作者所举的“不能创造”的五种借口是从哪些角度提出来的?它们的共同点是什么?客观角度:环境太平凡,生活太单调。

主观角度:年纪太小,太无能,陷入绝境。

共同点:缺少自信(创造力是每个人都具备的能力,但由于缺乏自信,许多人常常不敢正视创造,或者以各种借口来拒绝创造,以致与许多创造的机会擦肩而过,甚至成了创造面前的懦夫。

)(3)作者在批驳了错误观点之后,得出了怎样的正面论点?处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人。

2.自读第三部分(12~15段),思考交流下列问题。

人教部编版语文九年级上册第四单元复习课教案【学习目标】1.识记、理解、掌握本单元丰富的生字词:了解文章的写作背景和相关文学常识。

(此文档由心平如水编写,请勿转载!)2.了解小说的体裁特点,学会抓住人物、情节、环境三要素来分析典型形象,理解小说主题。

3通过学习课文,激发想象力和创造力,练习写作故事或小说来表达自己对生活的理解和认识。

4.了解缩写,认知缩写,学会缩写,提高写作能力。

5.在掌握课文的基础上联系自己的生活体验,体会文中生动形象的描写和文中多种表达方式的综合运用。

【核心素养】了解小说的体裁特点,学会抓住人物、情节、环境三要素来分析典型形象,理解小说主题。

【重难点】练习写作故事或小说来表达自己对生活的理解和认识。

【评价任务】练习写作故事或小说来表达自己对生活的理解和认识。

【教学设计】一、导入新课二、复习本单元学习内容1.生字、词语。

学生认读,抽查学生听写。

2.课文复习学生浏览问题,再次回顾本单元重点内容:(1)《故乡》运用多角度对比,!写我眼中的故乡与儿时的故乡和理想中的故多的巨大反差,反映了当时真实的社会状况。

(2)《我的叔叔于勒》,运用对比手法,刻画了菲利普夫妇认钱不认人、爱慕虚荣的形象,揭示了金钱是社会中人与人之间的冷漠关系。

(3)《孤独之旅》这篇小说,运用细节描写和环境烘托的手法,讲述了杜小康在牧鸭生活中成长的故事。

(4)本单元写作是"学习缩写",通过缩写练习,培养同学们整体把握原文主旨,结构脉络的能力,提高概括提炼的能力。

综合性学习"走进小说天地"旨在引导同学们拓宽阅读视野,欣赏小说的基本方法,增强艺术鉴赏能力。

三、反馈矫正,深化提高。

1.矫正。

教师根据学生复习中出现的问题,进行针对性讲解,纠正错误,使他们对所学知识形成正确、清晰的印象。

2.深化提高。

阅读《湖心亭看雪》,回答问题。

湖心亭看雪崇祯五年十二月,余住西湖。

大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

最新部编版九年级语文上册第五单元教案第五单元本单元教学大纲教学导航【教学目标】1.积累词汇,积累名言警句;进一步养成默读习惯,提升默读速度和效率。

2.了解议论文的相关文体知识,激发阅读议论文的兴趣,逐步培养学生阅读简单的议论文的方法和能力;理清思路,把握论证方法,体会议论文语言的严密性。

3.尝试写简单的议论文。

【重点难点】1.整体感知文章,理解文章重要的、关键性的词句。

2.理清文章思路,了解文中的论证方法及其作用。

3.学会分析论点和论据之间的关系。

4.深刻理解文本的思想立意。

【教学指导】1.了解并掌握一些议论文的基本常识,知道什么是论点、论据、论证。

知道论据的材料有哪些,知道论证的基本方法。

2.学会区分观点和材料,能够辨析两者之间的关系。

3.引导学生学习议论文的语言,体会其准确、严密、生动的特点。

4.组织学生认真阅读文本,深刻理解文本,把握文本的思想立意。

【课时安排】《中国人失掉自信力了吗》 2课时《怀疑与学问》 2课时《谈创造性思维》 2课时《创造宣言》 1课时17 中国人失掉自信力了吗第一课时*教学导航*【学习目标】1.学习议论文的文体知识和本文结构严谨、语言犀利的艺术特色。

2.整体感知文意,理清文章的脉络,使学生认识鲁迅杂文的特点,培养学生的逻辑思维能力。

3.弘扬爱国主义精神,增强民族民主意识,增强民族自信心、自豪感。

【重点难点】1.体会鲁迅的忧患意识和爱国精神。

2.理解重要语句的深层含义。

3.学习文章的写作技巧。

4.使学生认识鲁迅杂文的特点,培养学生的逻辑思维能力。

*教学过程*【导入新课】有人说,21世纪是“中国人”的世纪,北京奥运成功、神七升天、上海世博、广州世大等,喜事不断,中国人感到从未有过的幸福、自豪。

然而,80多年前的中国是怎样的面貌呢?那时的中国人又是怎样的精神状态呢?当时,一位思想的巨人、顽强的战士以犀利的目光洞悉着这一切,一次次振臂呐喊,一次次冲锋陷阵—他,就是鲁迅先生。

今天,我们来学习他的一篇杂文《中国人失掉自信力了吗》,看看我们能从中得到什么新的启发,学到做人,作文的方法。

【作者简介】鲁迅(1881—1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。

我国伟大的无产阶级文学家、思想家、革命家,中国现代文学的奠基人。

作品有小说集《呐喊》《彷徨》等,散文集《朝花夕拾》,诗歌集《野草》,杂文集《二心集》《而已集》《南腔北调集》《且介亭杂文集》等。

本文选自《且介亭杂文集》。

【写作背景】“九一八”事变后,国民党政府多次向国联申诉,要求制止日本帝国主义的侵略,但国联采取了袒护日本的立场,居然还承认日本在中国东北的特殊利益。

蒋介石哀求国联无效后,一些国民党官僚和“社会名流”,以祈祷“解救国难”为名,多次在一些大城市举办“时轮金刚法会”等,“一味求神拜佛,怀古伤今”。

因此,在当时,有些人便散布对抗日前途的悲观论调,指责中国人失掉了自信力。

针对上述情况,鲁迅于1934年9月25日,正是“九一八”事变三周年之际,为批驳这种错误论调,鼓舞民族的自信心写了这篇文章。

【新课讲授】(一)重点字词1.读准下面加点字的读音。

搽.(chá)玄.虚(xuán)省.悟(xǐng)渺.茫(miǎo)脊.梁( jǐ)诓.骗( kuāng )2.词语检索。

玄虚:用使人迷惑的形式来掩盖真相的欺骗手段。

渺茫:因没有把握而难以预期。

诓骗:用谎话骗人。

怀古:追念古代的事情。

为民请命:替人民请求保全生命或解除痛苦。

埋头苦干:专心地下苦工夫做事。

前仆后继:前面的人倒下来,后面的人继续跟上去。

形容英勇奋斗,不怕牺牲。

自欺欺人:用自己都难以置信的话或手法来欺骗别人,也欺骗自己。

舍身求法:原指佛教徒舍弃肉身去追求佛法,后比喻为追求真理而不惜牺牲个人的生命。

地大物博:文中指国家疆土辽阔,资源丰富。

(二)整体感知1.对方的错误观点是什么?作者为什么认为它是错误的?作者正面提出的观点是什么?作者提出观点的依据是什么?明确:对方的错误观点是“中国人失掉自信力了”。

因为国民党信“地”信“物”信“国联”,从来就没有相信过自己:而现在的求神拜佛,则是在自欺了。

作者正面提出的观点是“中国有并不失掉自信力的中国人在”,因为有过去和现在的事实为证。

3.(1)这两段话中,揭示了对方的什么谬论论点?用了什么论据?哪些语句最富于讽刺意味?明确:谬论论点:中国人失掉自信力了。

谬论论据:两年以前,我们总自夸着“地大物博”;不久就不再自夸了;现在是既不夸自己,也不信国联,改为一味求神拜佛,怀古伤今了。

其中“只希望着国联”“改为一味求神拜佛,怀古伤今”等句最富于讽刺意味,揭露了国民党政府面对日本侵略“只会哀求国联”,采取坚决不抵抗政策的卖国投降的本质。

(2)文中反复承认“是事实”“也是事实”“却也是事实”,与原文的批判有什么关系?明确:有着前后照应的关系。

4.阅读文章3—5段,思考:写驳论,要善于寻找批驳的“突破口”,所谓“突破口”,就是对方谬误的薄弱环节,抓住了它,就能击中要害。

联系全文,想一想,为什么本文以反驳对方的论证,即指出其论据不能证明论点为“突破口”?明确:因为谬论论据都是被作者给予肯定的事实,谬论论点表面看上去似乎也正确,那么要想驳斥这一观点,最好的方法自然是揭穿对方的论据与论点之间没有内在的逻辑联系,即驳论证了。

【课堂总结】本节课着重分析了课文的逐层推进的论证层次,找出了谬论论据和论点及驳斥方式。

【课后作业】继续阅读课文,找出作者的正面观点。

【板书设计】中 自夸“地大物博”国 敌论据 只希望国联人 一味求神拜佛失 敌论点 中国人失掉自信力了掉 失掉“他信力”自 发展着“自欺力”信 论点:有并不失掉自信力的中国人在力 论据:从古到今……“中国的脊梁”……了 结论:自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。

吗第二课时【回顾导入】再读课文,感知爱憎之情,领略讽刺的力量。

【新课讲授】问题探究1.第5段有一段加点的文字,国民党检察官曾删掉这段文字,这说明什么?明确:“求神拜佛”恐怕是国民党在山穷水尽时自欺和欺人的最后一招。

鲁迅是个现实感很强的人,他一针见血地指出“求神拜佛”的危害和严重后果,这自然触到了国民党的痛处。

所以被删去。

从加点文字也可以看到鲁迅的境况,但鲁迅却不惮于在枪林弹雨中为民奔走呼号,其无私无畏的精神令人敬佩。

2.文章在批驳对方论证的基础上提出了什么样的观点?明确:文章第6—8段间接驳斥了对方的论证,即谬论论据上所说的“自夸”“只希望国联”“一味求神拜佛,怀古伤今”的是不能代表当时广大人民利益的国民党官僚和所谓的“社会名流”。

他们不能算真正意义上的中国人,他们是中国的败类。

而真正的中国人在国难当头时,应是“埋头苦干”“拼命硬干”“为民请命”“舍身求法”的,我国自古以来就不缺这样的人,他们才是“中国的脊梁”,“他们有确信,不自以偏概全 直接反驳 间接反驳欺;他们在前赴后继的战斗”。

在此基础上作者提出了正确的观点:“说中国人失掉了自信力,用以指一部分人则可,倘若加于全体,那简直是诬蔑。

”3.“中国的脊梁”指什么人?为什么他们的牺牲不能为大家所知道?明确:指的是脚踏实地地为民族进步而奋斗的人们,他们是使中国挺立起来的“脊梁”,他们往往来自下层或代表着广大民众的利益。

但由于中国长期的专制奴役统治,许多事情人们自然无权知道真相。

另外,近代以来的许多社会变革多缺乏对广大民众的宣传发动。

4.鲁迅为什么反复强调“中国的脊梁”?明确:因为只有称得上“脊梁”的才算得是真正意义的中国人,他们为人民着想,代表最广大人民的利益,永远也不会失掉自信力。

评价中国人应该去评价这部分人,在当时只有中国共产党和广大的抗日军民才能算是“中国的脊梁”,而不是开头提到的“自夸”“只希望国联”“一味求神拜佛,怀古伤今”的国民党官僚和“社会名流”。

文章最后再次强调了上段所立的观点。

5.“状元宰相”“地底下”的含义分别是什么?明确:前者指国民党反动派及其御用文人,后者指推动社会变革的积极力量。

6.“埋头苦干的人”“拼命硬干的人”“为民请命的人”“舍身求法的人”各指什么样的人?你能说出几个吗?(投影展示4)学生分组讨论后明确:“埋头苦干的人”:为了国家利益,执着于某一事业不畏艰险、奋斗不息的人。

如:毕升、徐霞客、司马迁、华罗庚、杨利伟、抗震救灾英雄等。

“拼命硬干的人”:指反对国内剥削阶级和外来侵略者的革命志士、民族英雄。

如:陈涉、李自成、洪秀全、岳飞、文天祥等。

“为民请命的人”:指为人民疾苦而呼告的人。

如:杜甫、白居易、柳宗元、包拯、梁启超、鲁迅等。

“舍身求法的人”:指历尽艰险,探求真理的人。

如:玄奘、鉴真、商鞅、谭嗣同、李大钊等。

【细读品味】1.第9段作者用了一连串的比喻,找出来体会其意思。

学生讨论后明确:“脂粉”:指国民党反动派及其御用文人的欺骗性宣传。

“筋骨和脊梁”:古往今来的志士仁人,在当时指的是以中国共产党为代表的广大革命人民。

“状元宰相”:指国民党反动派及其御用文人。

“地底下”:指推动社会变革的积极力量。

结论:自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。

2.找出课文中含“中国人”的句子,小组讨论后分别回答其“中国人”的含义。

同学讨论后明确:A.于是有人慨叹曰:中国人失掉自信力了。

(所有中国人)B.假使这也算是一种“信”,那也只能说中国人曾经有过“他信力”。

(国民党反动派及其御用文人)C.说中国人失掉了自信力,用以指一部分人则可。

(所有中国人)D.然而,在这笼罩之下,我们有并不失掉自信力的中国人在。

(大部分爱国的人民)E.中国人现在是在发展着“自欺力”。

(国民党反动统治者及其御用文人)F.要论中国人,必须不被搽在表面的自欺欺人的脂粉所诓骗。

(所有中国人)3.欣赏品味杂文的语言特色。

(1)揣摩第一段话,三个副词“总”“只”“一味”能否互换位置?为什么?明确:不能。

“总”让人看到国民党政府夸耀“地大物博”时的洋洋自得及夸耀者的底气不足。

“只”是抓救命稻草时的“执着”,“一味”则是深陷而不能自拔。

它们准确地写出了国民党政府在自欺的道路上越走越远的“事实”,极富讽刺性。

(2)揣摩下面句子中加点字词的表达效果。

……不过一面总.是在被摧残,被抹杀,……那简直..就是诬蔑。

明确:“总”写出当时社会的黑暗程度,并间接讴歌“中国的脊梁”屡挫屡战的精神。

“简直”表达了作者的激愤之情。

【文章主旨】这是一篇驳论文,作者针对国民党反动统治者及其御用文人散布中国人对抗日失去自信力的论调进行批驳,揭露了国民党反动派的罪行,热情歌颂了广大人民的正义斗争,明确提出了中国人绝大部分没有失掉自信力,极大地鼓舞了中国人的民族自信心,表现了作者炽热的爱国之心。

【课堂小结】本文以驳论证的方式逐层推进地批驳了有些人慨叹的“中国人失掉自信力了”的谬论,揭露了国民党政府的卖国投降本质,肯定了中国共产党及其领导的广大抗日军民所作出的巨大贡献。