商业生态系统理论模型回顾与研究展望_潘剑英

- 格式:pdf

- 大小:632.56 KB

- 文档页数:8

商业生态系统视角的企业协同进化战略构建作者:祝立群段正梁来源:《中国市场》2008年第27期摘要:随着商业环境的网络化和全球化日益加剧,企业生态环境日益复杂化,为在未来的激烈竞争中获得生存和持续发展,企业应当从生态学这个新的角度来考虑企业进化的战略问题。

商业生态系统理论作为一个新生理论,关注整个商业生态系统的进化,强调作为个体或部分的企业与整体的协调以更好地利用共生关系来获得自身的成功,因此,本文选择以商业生态系统理论为指导来研究企业进化战略的相关问题。

着重分析了商业生态系统中各个价值主体(企业、竞争对手、供应商和顾客)的协同进化机制,并构建了商业生态环境下企业协同进化战略。

关键词:商业生态系统理论;企业协同进化;战略企业进化是一个历史进程,其进化形态和表现方式总是与外部环境和时代特点密切相关。

以计算机通信技术为代表的新技术革命,加速了社会和经济全球化进程,使企业进化面临的环境发生了翻天覆地的变化。

在复杂多变的网络环境中,企业之间或企业与网络环境之间相互影响、相互作用,如果某企业出现问题或进行战略调整,其他相关因素都会迅速做出反应,就像生物界的生态系统。

一、协同进化和商业生态系统理论的回顾1.协同进化理论。

协同进化的研究内容极为广泛,包括竞争物种间的协同进化、捕食者与猎物系统的协同进化、寄生物与寄宿主系统的协同进化等。

[1]协同进化的概念广义上可以理解为多个种群的演化进化,种群之间彼此相互影响。

狭义上是指一个物种的性状作为对另一个物种性状的反应而进化,而后一物种的这一性状本身又是作为对前一物种性状的反应而进化。

协同进化理论在本质上和达尔文进化论有很大的不同。

达尔文进化论把生存斗争当作进化的唯一动力和普遍的原则,而协同进化论认为生物进化既有优胜劣汰的生存斗争又包括相互受益和相互制约的机制。

生物进化的历史表明--竞争和协同作用是普遍存在于生物个体或种群之间的两种表现行为。

和达尔文进化论仅仅强调适者生存不同,协同进化论更重视人类社会维护生物多样性、生物圈的协同进化及同自然界和谐、协同发展。

关于商业生态系统之我见——谈企业竞争问题企业战略理论自20世纪60年代以来,主要经历了4 个发展阶段。

第一阶段,上世纪60、70年代的环境-战略-组织理论;第二阶段,上世纪80年代竞争战略理论;第三阶段,90年代的核心能力-核心资源理论;第四阶段,90年代后的商业生态系统理论。

这些理论都是根据组织与环境的演变关系与趋势不断发展的,商业生态系统理论作为现代管理理论进化和发展的产物在这其中独树一帜,在当今社会,企业建立竞争优势的重心由企业内部逐渐转向了企业集群,商业生态系统作为一种新型的组织架构,被国内外广大学者所接受,在现实中也被广泛地应用。

一、商业生态系统理论(一)商业生态系统的概述1935年,英国生态学家,阿瑟·乔治·斯坦利爵士受丹麦植物学家叶夫根·尼温的影响,首次提出生态系统的概念。

认为:生态系统是一个的“系统的”整体。

这个系统不仅包括有机复合体,而且包括形成环境的整个物理因子复合体,这种系统是地球表面上自然界的基本单位,它们有各种大小和种类。

随着对生态系统及社会组织结构认识的不断深入,人们发现,人类社会的组织、运转和生物学意义上的生态系统极为类似,并将“生态系统”这一概念大量引入到社会科学领域。

1993年,美国著名经济学家穆尔(Moore)在《哈佛商业评论》上首次提出了“商业生态系统”概念。

在国内,陆玲(1995) 较早提出了企业生态学理论和“企业生态系统”的概念,韩福荣(2002 )、杨忠直(2003) 也分别从生态系统的生物成分和非生物成分两大部分构成、企业与环境的构成角度阐述了类似的概念。

这这里引用穆尔的定义,所谓商业生态系统,是指以组织和个人(商业世界中的有机体)的相互作用为基础的经济联合体。

是供应商、生产商、销售商、市场中介、投资商、政府、消费者等以生产商品和提供服务为中心组成的群体。

它们在一个商业生态系统中担当着不同的功能,各司其职,但又形成互赖、互依、共生的生态系统。

作者: 钟耕深[1];崔祯珍[1]

作者机构: [1]山东大学管理学院,山东济南250100

出版物刊名: 东岳论丛

页码: 27-33页

主题词: 商业生态系统;自组织;协同进化;复杂系统

摘要:作为复杂的适应性系统,商业生态系统不仅与自然生态系统不同,而且在成员的地域性、成员间关系、涉及的行业、知识共享、控制机制、价值形成、创新等方面与集群、价值网络也有所不同,它具有自组织、涌现性、协同进化、适应性等基本特性。

商业生态系统的结构可以从两个视角加以考察:根据系统内成员关系的紧密性和重要性,商业生态系统可以分为核心生态系统、竞争系统、支持系统、社会以及自然环境系统等四个子系统;根据在各自商业网络中扮演的角色不同,企业分为网络核心型、支配主宰型、坐收其利型和缝隙型四个类型。

企业因商业生态系统的阶段不同以及各自扮演的角色不同而具有不同的预期和战略。

商业生态系统理论的发展方向主要表现在对商业生态系统中子系统的研究、商业生态系统的模拟与仿真以及其他理论在商业生态系统视角下如何发展等方面。

商业生态系统价值结构、企业角色与战略选择一、本文概述随着全球化和信息技术的快速发展,商业环境正在发生深刻的变化。

传统的线性价值链逐渐被复杂的商业生态系统所取代,这种生态系统由多个组织、个体和资源共同构成,彼此之间相互依赖、相互影响。

本文旨在深入探讨商业生态系统的价值结构、企业角色与战略选择,为企业在这一新的商业环境中找到合适的位置和发展路径提供理论支持和实践指导。

本文将分析商业生态系统的价值结构,包括其价值创造、价值传递和价值捕获过程。

通过对商业生态系统中各个主体的价值活动进行梳理,揭示生态系统价值的来源和流动机制,为企业理解并参与价值创造提供基础。

本文将探讨企业在商业生态系统中的角色定位。

企业作为生态系统中的一员,扮演着不同的角色,如领导者、创新者、追随者等。

本文将分析不同角色的特点和要求,帮助企业明确自身在生态系统中的位置和发展方向。

本文将研究企业在商业生态系统中的战略选择。

面对复杂多变的商业环境,企业如何制定合适的战略以适应生态系统的变化,是本文关注的重点。

本文将分析不同战略的优势和劣势,为企业提供战略选择的参考框架。

通过本文的研究,我们期望能够帮助企业更好地理解和适应商业生态系统的变化,找到适合自身发展的路径和战略,从而在激烈的市场竞争中立于不败之地。

二、商业生态系统的价值结构商业生态系统,作为一个复杂且动态的网络,其价值结构呈现出多层次、多维度的特性。

这个结构的核心在于价值的创造、传递和获取,它涉及到生态系统中的各个参与者和他们之间的互动关系。

商业生态系统的价值创造是一个集体过程,它依赖于生态系统中的各个组成部分,包括供应商、生产商、分销商、消费者以及各类服务提供商。

这些组成部分通过共享资源、知识和技术,共同创造出超越单一企业能力的价值。

例如,一个高科技企业可能通过与研究机构合作,开发出具有颠覆性的新技术,然后通过合作伙伴网络将其商业化,最终为消费者带来价值。

商业生态系统的价值传递涉及到生态系统中各个组成部分之间的连接和互动。

商业生态系统理论模型回顾与研究展望一、本文概述本文旨在对商业生态系统理论模型进行全面的回顾与研究展望。

我们将对商业生态系统理论模型的起源、发展和核心要素进行概述,以揭示其内在逻辑和理论框架。

接着,我们将重点分析该理论模型在实践中的应用,探讨其对企业战略制定和市场竞争的影响。

我们还将关注商业生态系统理论模型在当前经济环境下面临的挑战和机遇,并预测其未来的发展趋势。

通过本文的回顾与展望,我们期望能够为读者提供一个清晰、全面的商业生态系统理论模型视图,为企业家、学者和政策制定者提供有益的参考和启示。

二、商业生态系统理论模型的演变商业生态系统理论模型自其诞生以来,经历了从概念形成、理论框架构建到不断深化的演变过程。

这一理论模型的演变,不仅反映了商业实践的发展,也体现了学术界对于商业生态系统认识的深化和扩展。

初始概念的形成:商业生态系统的概念最初由詹姆斯·穆尔在1993年提出,他将商业生态系统描述为一个由企业、消费者、市场中介机构、供应商、风险承担者、政府和社会政治环境等要素构成的有机整体。

这一概念的形成,标志着商业研究从单一的企业视角转向更广阔的生态系统视角。

理论框架的构建:随着研究的深入,学者们开始构建商业生态系统的理论框架。

其中最具代表性的是伊恩·安索夫提出的“商业生态系统模型”,该模型强调了生态系统中的互动和共生关系,认为企业间的竞争与合作是生态系统演化的重要动力。

还有其他学者提出了不同侧重点的商业生态系统模型,如“生态位模型”“共生演化模型”等。

模型的深化与扩展:近年来,商业生态系统理论模型的研究不断深化和扩展。

一方面,学者们开始关注生态系统中的创新、动态平衡和可持续发展等问题,提出了如“创新生态系统”“动态平衡生态系统”等新的理论模型。

另一方面,随着数字化、网络化、智能化等新技术的快速发展,商业生态系统的边界和构成要素也在发生变化,这使得商业生态系统理论模型需要不断更新和完善。

资金应当属于投资者。

在此基础上,通过同融资企业签订合约,充分利用在票据业务中的天然优势,借助现有的专业化信息和服务渠道,大力发展自主票据理财业务。

此外,加强与互联网平台的合作、在提供专业化的票据检验与托管的同时,借助网络渠道,积极开展营销,扩大业务规模。

3.积极开展企业票据池融资商业银行在企业资信方面存在着天然的信息优势,可以凭借所掌握的结构化的信息,尽可能地扩大票源,针对不同行业、不同商品供应链以及票据的不同代偿期和承兑机构,加强与互联网机构的合作,积极开展“供应链+票据+互联网”的票据池融资,建立线上票据交易平台。

通过建立票据综合运作平台,融资企业可以利用网银终端实现自主化的票据管理,例如票据出入池的申请,资金发放情况的查询,以及票据信息的查询等功能。

银行可以通过池化融资平台有效盘活票据资源,并实时监控票据情况,进一步发展票据业务。

4.全面提升风险管理水平面对互联网票据业务的蓬勃发展,商业银行应当全面梳理当前业务发展的现实以及潜在风险,完善现有的内部控制制度,从定性和定量两个方面细化风险管理指标体系,建立具有针对性的实时监测模型,从而进行动态化全方位的票据风险管理。

另外,利用互联网发展开发智能化的操作系统,完善电子票据交易系统的各项功能,提供更为便捷安全的服务,并对员工进行专业化的培训,最大可能地降低操作风险和技术风险。

同时,加强防范外部传导风险,设立安全预警机制和风险缓释机制,加强与外部保险公司等三方机构的合作。

参考文献:[1]巴曙松.商业银行与互联网金融呈现从竞争到融合趋势[J].中国银行业,2017(10):25+29.[2]施俊兴,曾一村,吴晓均.利率市场化背景下商业银行票据业务的变革[J].上海金融,2013(6):85-87.[3]中国工商银行票据营业部课题组,肖小和,张蕾.商业银行票据池业务拓展研究[J].金融论坛,2012(1):72-77.[4]项燕彪,兰王盛.互联网“票据贷”兴起的缘由及其风险分析[J].浙江金融,2014(5):14-16.[5]周锋荣.商业银行须大力拓展票据池业务[J].农村金融研究,2015(01):79.[6]潘梅,喻诚,耿天舒.新常态下票据业务创新与风险防范[J].农村金融研究,2015(07):21-25.[7]史鼎文,王璨,李轩.票据业务联动发展浅析[J].现代金融,2015(8):17-20.[8]李鑫.如何破解互联网供应链金融困局———以票据电子化推进互联网供应链金融发展的两个设想[J].当代金融家,2015(8):112-113.[9]於小勇.浅谈商业银行开展流量经营的一些思考和建议[J].农村金融研究,2016(9):56-58.[10]李伟,李海霞.新常态下加强商业银行票据风险管理的思考[J].宏观经济研究,2016(12):145-150.[11]胡新利.基于银行实务视角下完善票据业务制度的政策建议[J].财务与金融,2018,No.172(02):66-70.作者简介:张宇婷(1994.08-),女,汉族,山西省忻州市人,中央民族大学,硕士在读,研究方向:金融理论与政策商业生态系统动态演化模型构建研究■刘星晨河南工程学院摘要:进入“互联网+”时代,竞争者的市场经济认知迅速提升,许多企业已通过构建或加入商业生态系统取得了一定成功。

商业生态系统理论:一个文献综述张广霞;涂慧;冯益;张利斌【期刊名称】《绿色科技》【年(卷),期】2013(000)009【摘要】The business ecosystem theroy is the forefront of Strategic Management theory .It has a guiding significance for Business grow th and competitive strategy -making .In this article ,we reviewed the literature about this theory from the view of basic theroy ,system features and application ,lastly gave the direction of future research .%指出了商业生态系统理论是目前企业战略管理理论中比较前沿的领域,对于信息化时代的企业成长和竞争策略制定具有非常重要的指导意义。

从商业生态系统基本理论、系统特性和应用角度对现有文献进行了梳理和评述,提出了未来的研究方向。

【总页数】5页(P226-230)【作者】张广霞;涂慧;冯益;张利斌【作者单位】三亚学院财经学院,海南三亚572000;三亚学院财经学院,海南三亚572000;华中科技大学管理学院,湖北武汉430074;中南民族大学经济学院,湖北武汉430074【正文语种】中文【中图分类】F570【相关文献】1.融资模式对商业银行风险的影响:一个文献综述 [J], 肖崎;赵允宁2.商业银行净利差影响因素:一个文献综述 [J], 巴曙松;钟文3.我国互联网金融对商业银行的影响及对策:一个文献综述 [J], 焦瑞昕4.资产证券化对商业银行的影响:一个文献综述 [J], 文小梅;5.资产证券化对商业银行的影响:一个文献综述 [J], 文小梅因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

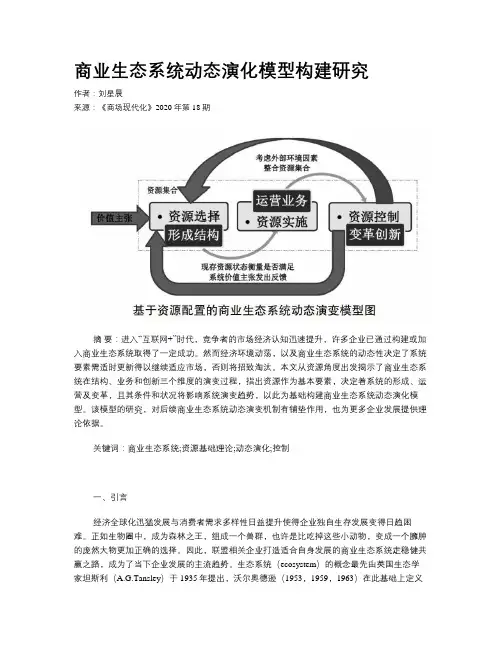

商业生态系统动态演化模型构建研究作者:刘星晨来源:《商场现代化》2020年第18期摘要:进入“互联网+”时代,竞争者的市场经济认知迅速提升,许多企业已通过构建或加入商业生态系统取得了一定成功。

然而经济环境动荡,以及商业生态系统的动态性决定了系统要素需适时更新得以继续适应市场,否则将招致淘汰。

本文从资源角度出发揭示了商业生态系统在结构、业务和创新三个维度的演变过程,指出资源作为基本要素,决定着系统的形成、运营及变革,且其条件和状况将影响系统演变趋势,以此为基础构建商业生态系统动态演化模型。

该模型的研究,对后续商业生态系统动态演变机制有铺垫作用,也为更多企业发展提供理论依据。

关键词:商业生态系统;资源基础理论;动态演化;控制一、引言经济全球化迅猛发展与消费者需求多样性日益提升使得企业独自生存发展变得日趋困难。

正如生物圈中,成为森林之王,组成一个兽群,也许是比吃掉这些小动物,变成一个臃肿的庞然大物更加正确的选择。

因此,联盟相关企业打造适合自身发展的商业生态系统走稳健共赢之路,成为了当下企业发展的主流趋势。

生态系统(ecosystem)的概念最先由英国生态学家坦斯利(A.G.Tansley)于1935年提出,沃尔奥德逊(1953,1959,1963)在此基础上定义了“组织化的行为系统”,即有组织的行为系统是生态学概念在市场营销中的表现,由此开创了生态思想应用于经济领域的先河。

之后,温特(S.Winter)和纳尔逊(R.Nelson)以生物进化理论为基础研究创新过程理论观点成为了系统进化研究的主要分支之一。

詹姆斯穆尔(James F. Moore)则利用生态学原理初步建立了商业生态系统的理论框架,在其著作中首次陈述了“商业生态系统”的含义,并提出了协同进化模式的企业战略新思路。

进入“互联网+”时代,商业生态系统理念的运用更为广泛,不少企业将此思路与自身发展结合,并取得一定成绩。

有关近年来商业生态系统的发展趋势,基于资源基础理论的企业生态系统的研究成为该领域的主要分支,许多学者都对此小有建树。

商业生态系统演化中关系的本质和动态性:互补性、资产专用性与权力强度对比沈飞;娄淑珍【期刊名称】《上海管理科学》【年(卷),期】2024(46)1【摘要】参与到一个或多个商业生态系统中去,已经是当今时代大多数企业不得不做出的选择。

过去十年中,学术界已经对商业生态系统进行了充分的概念化,但是对于生态系统中的企业间关系本质及变化的动态性仍然缺乏足够的研究。

生态系统中主导的企业间关系是焦点企业与其生态系统合作伙伴之间的关系,在既往研究的基础上,文章尝试确立此类关系的概念边界,并探究当生态系统演化时,生态系统焦点公司何时、出于何种原因对其合作伙伴进行包络、收取溢价或维持现状。

研究发现,三个因素共同促成了生态系统的动态变化:资产专用性、互补性与权力强度对比。

其中,互补性影响双方合作的绩效,资产专用性维持生态系统参与者的稳定性,权力强度对比影响双方对剩余价值索取与焦点企业的市场进入行为,三者的结合共同决定生态系统焦点企业的演化行为,从而决定生态演化方向。

文末对未来生态系统中企业间关系动态过程的研究进行了展望。

【总页数】9页(P28-36)【作者】沈飞;娄淑珍【作者单位】上海交通大学安泰经济与管理学院;浙江理工大学经济管理学院【正文语种】中文【中图分类】F270【相关文献】1.资产互补性、人才专用性与经理的忠诚2.资产互补性与专用性对农业垂直一体化的影响——基于5省378份企业与农户调查数据3.突破性创新的生态系统动态演化及实现机制——关系嵌入与组织合作适配视角4.以网络强度为调节变量的科技中介互补性资产与技术转移绩效的关系研究5.互补性资产、客户资产与企业自主创新的本质逻辑因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

国内外商业模式研究进展综述一,商业模式概念王伟毅与李乾文(2005) 指出,目前实业界频繁而混乱地使用着商业模式这个概念,甚至将商业模式与网络模式、商业业态等混为一谈,而研究人员却很少关注商业模式,即使在研究中有所涉及,也往往侧重于“基于网络的模式”,对于商业模式的本质和定义并没有形成共识,是一个“最常被提及却莫衷一是的术语”。

Timmers(1998) 认为商业模式是由产品、服务与信息流构成的体系,能对企业商业活动参与者的利益与企业利润来源进行描述。

[2 ] Stewart 等(2000) 认为,商业模式是企业能够获得并且保持其收益流的逻辑陈述。

[3 ]Amit 和Zott (2001) 提出,商业模式是企业创新的焦点和企业为自己、供应商、合作伙伴及客户创造价值的决定性来源。

[4]Mahadevan (2000) 认为,商业模式是企业与商业伙伴及买方之间价值流(value stream) 、收入流(revenue stream) 和物流(logistic stream) 的特定组合。

[5 ]Linder 等(2000) 认为商业模式是组织或者商业系统创造价值的逻辑。

[6 ] Hawkins (2001) 把商业模式看作是企业与其产品/服务之间的商务关系,一种构造各种成本和收入流的方式,通过创造收入来使企业得以生存。

Afuah 等(2001) 把商业模式定义为企业获取并使用资源,为顾客创造比竞争对手更多的价值以赚取利润的方法。

[7] Dubosson - Torbay 等(2001) 认为,商业模式是企业为了对价值进行创造、营销和提供所形成的企业结构及其合作伙伴网络,是产生有利可图且得以维持的收益流的客户关系资本。

[8 ]Applegate (2001) 认为商业模式是对复杂商业现实的简化。

[9 ]Weill 等(2001) 把商业模式定义为对企业的顾客、合作伙伴与供货商间关系与角色的描述,目的在于辨认主要产品、信息和资金的流向以及参与主体能获得的主要利益。

生态系统服务价值评估方法演进与趋势展望随着全球环境问题的不断加剧,人们对生态系统及其提供的服务价值的认识也日益重视。

生态系统服务价值评估成为保护和有效管理自然资源的重要手段。

本文将探讨生态系统服务价值评估方法的演进历程,并展望未来的发展趋势。

尽管生态系统服务价值评估的概念并不新鲜,但其系统化的研究始于20世纪70年代,此后取得了长足进展。

早期的研究主要集中在单一服务价值的定量化上,如水资源的供应价值、食物和木材的产出价值等。

这些评估方法主要基于市场价值或替代成本,具有明确的经济计量意义。

随着对生态系统多样性的认识不断丰富,评估方法也发展到了综合考虑多种服务价值的阶段。

在这一阶段,研究者通过对生态系统构成元素、功能和结构之间关系的研究,建立了包含多个生态系统服务的评估框架。

例如,人们开始关注湿地的水净化、气候调节、生物多样性保护等多个服务的综合价值。

这种综合评估方法使决策者能够全面了解生态系统的功能和对人类福祉的贡献。

随着对生态系统服务价值评估需求的增加,社会科学和生态学领域开始融合,发展了一系列基于参与者共识和价值观的评估方法。

这些方法主张将决策者和利益相关者的观点纳入评估过程中,从而更好地反映社会需求和偏好。

例如,利益相关者参与的人工决策工具(SDM)通过建立决策矩阵,将不同生态系统服务和利益相关者的价值观加以平衡,更好地指导决策者进行合理的资源分配。

与此同时,随着大数据和人工智能技术的飞速发展,新的评估方法也日益涌现。

这些方法利用遥感技术、物联网和模型模拟等手段,实现了对生态系统服务价值的高精度和大规模评估。

例如,通过遥感数据获取陆地利用和覆盖信息,结合环境承载力模型,可以估算出不同土地利用类型对气候调节、水资源保护等服务的贡献。

这种基于技术手段的评估方法在提高评估效率和准确性方面具有巨大潜力。

未来的发展趋势中,生态系统服务价值评估方法将更加注重本地化和个体化。

随着人们对地区差异和个体需求的更深入了解,评估方法将更加精细地反映不同区域和不同个体的服务需求和价值。

GS公司商业生态系统优化研究-工商管理专业毕业论文山东大学硕士学位论文4.I总体思路..304.2定位优化..304.3结构系统优化.31 4.3.1核心商业圈324.3.2扩展商业圈334.3.3支持维护圈334.3.4外部环境圈34 4.4产业链优化34 4.4.I识别关键驱动因素344.4.2价值创造与价值分享.354.4.3支持与辅助驱动因素.364.4.4适应动态环境变化36第5章GS公司商业生态系统优化的保障措施.38 5.i组织架构优化.385.2强化价格控制.39 5.3强化流程控制.40 5.4强化代理商管控..425.5重构优势管控.44第六章结论与展望46 6.1结论46 6.2不足与展望47参考文献48致谢.51附件:访谈问卷(用于访谈核心管理层、核心业务员等) 52万方数据ContentAbstrace(Chinese) l Abstract(English) ..3 CHAPTER l Introduction .1 1.1 Background.......................1 1.2 Significance .11.3 Methods ......................21.4 Contents......................21.5 Innovation .3 CH.APTER 2 Literature Review .4 2.1 Business Model .4 2.1.1 Connotation 42.1.2 Elements ..42.1.3 Business Model and Business Ecosystem ..7 2.2 Business Ecosystem .8 2.2.1 Connotation 82.2.2 Characteristics ..82.2.3 Evolmion .92.2.4 Structure .12 2.3 Related Industry’S Theory Research .13 CHAPTER 3 General Situation,Problems and Reasons ..16 3.1 General Situation ..1 63.2 Business Model for theStatus Quo 17 3.3 Business Ecosystem for the Status Quo and Existing Problems ..18 3.3.1 ne Core Business Circle .183.3.2 Expand Business Circle .223.3.3 Support Maintenance Circle 273.3.4 External environment circle .27 CHAPTER 4 Global Optimization of Business Ecosystem ..30 4.1 The Overall Train ofThought ..304.2 Location Optimization .30 4.3 Optimization of Structural System 3 1万方数据4.3.1 The Core Business Circle .324.3.2 Expand Business Circle .334.3.3 Support Maintenance Circle 334.3.4 External environment circle 34 4.4 Industry Chain Optimization 34 4.4.1 Identify the Key Drivers 344.4.2 Value Creation and Value Sharing 354.4.3 Support and Auxiliary Driving Factors .36Environment Change .36 4.4.4 DynamicCHAPTER 5 Safeguard Measures .385.1 Organization S仃ucture Optimization 一385.2 Strengthen the Price Control 395.3 Strengthen the Process Control ..405.4 Strengthening Agent control .42 5.5 Strengthening Competitive Advantage 44 CHAPTER 6 Conclusion and Prospect 46 6.1 Conclusion .46 6.2 Prospect ..47 Reference .48 Acknowledgement ..5 1 Appendix:Interview Outline .52万方数据摘要随着社会经济和科学技术的迅速发展,现代企业所处的商业环境日趋复杂。