初中地理《绘制等高线地形图》

- 格式:doc

- 大小:31.00 KB

- 文档页数:3

初二地理综合实践作业设计方案

-制作等高线地形图模型

一、活动目标

1.学会在等高线地形图上判断各要素特征,综合培养等高线空间观念,提升综合思维分析能力

2.通过制作等高线地形图,深化学生对地图知识的运用,培养学生的区域认知及地理实践能力。

二、实施方式

1.材料准备

等高线地形图、铅笔、橡皮泥,刻度尺,牙签,细线,垫板(木板、硬纸板泡沫板均可)

2.实物模拟制作

(1)在桌面上放置好垫板,将橡皮泥在垫板上堆成山体状。

根据自己所选择的等高线地形图捏制出山峰、山谷、山脊、鞍部陡崖等山体部位。

(2)用手擦拭山体表面,使其光滑自然。

需要注意的是在山体不同高度处做记号时,尺子要垂直摆放。

各记号处的高度间隔要相同。

(3)将直尺垂直摆放在山体旁,按照相同的高度间隔,用牙签在山体表面不同高度处做上记号,并标出高程。

(4)用细线小心地沿着记号处将山体水平切开。

(5)将山体块根据编号重新摆成山体形状。

(6)将对应的等高线地形图与立体模型粘贴在纸板上。

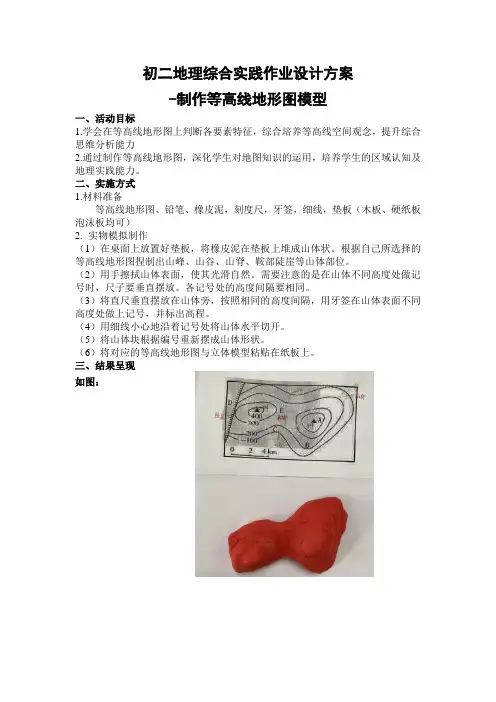

三、结果呈现

如图:

四、评价方式。

《等高线地形图》教学设计方案【课题】七年级第一章第三节第二课时【教学目标】一、知识与技能:理解等高线的定义,在等高线地形图上识别出山体部位;二、过程与方法:了解等高线绘制原理,并能画出山体部位三、情感态度与价值观:初步建立平面的地图和立体的地形相结合的地理空间思维方式【教材分析】本节主要介绍等高线地形图的知识,这是一个新的概念,也是初中地理中关于等值线学习的第一个知识点。

一、本节教材的主要内容包括:理解等高线的定义,认识山体部位,学会判读等高线地形图,掌握等高线地形图的实际运用。

二、教材结构特点:通过安排“探索”“讨论”、学生阅读,分析,连线,绘制等活动,提高学生的综合能力,包括读图能力、分析能力和动手能力等。

【教学重、难点分析】一、教学重点:对等高线地形图中山体部位判读,等高线地形图的实际运用二、教学难点:山谷和山脊部位的判读【教学建议】七年级新生,对地理学科还处于初步的探索阶段。

所以设计内容要通过各种方式进行对地图进行分析学习,设计探究性的问题也要从学生的角度出发,突出体现学生的主体地位,注重培养学生的看图、读图能力,通过日常生活小技巧与地理知识的融合,力争使学生学到生活中有用的地理知识。

【探索活动设计】利用动画,图片等手法,通过看动画,看图片,找山体部位,结合所学知识的方式,掌握等高线的相关知识。

【板书设计】1.3 等高线地形图一、认识等高线二、识别山体部位三、判读等高线地形图【课堂评价】本节教学内容在设计过程中尽量让学生多动手,并力求通过各种方式让学生多练习,多互动,使学生在探究中获得新的知识体系的构建,体会到成功的快乐。

因此在教学中采用了独自练,同桌纠,小组论的形式,并在过程中不断运用激励性和鼓励性的语言,激发学生的探究意愿和探究兴趣。

通过对各学习小组的及时评价和反馈,学生们学习热情高涨,即获得了新的知识、培养了与他人合作的能力,也提高了学生的学习能力。

使学生提高学习兴趣的同时,也培养了学生的生活能力。

经典案例1——绘制一个简单的等高线地形图绘制等高线地形图时需要注意绘制次序,从高程最低的等高线绘起,一层层不间断地往上分图层绘制。

具体步骤如下:第一步,新建一个文档。

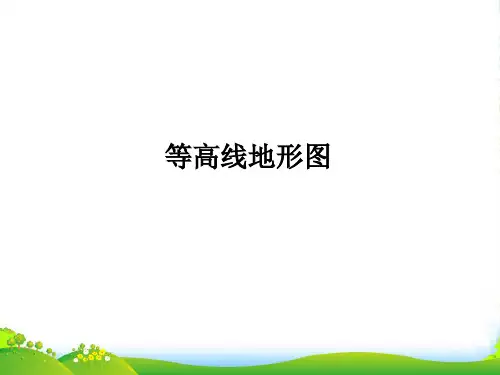

第二步,点击菜单中的“文件→导入”调出“导入”对话框,找到工作底图所在位置,点击“导入”按钮,如图2-2-17所示。

图2-2-17导入工作底图第三步,选中导入的工作底图,点击鼠标右键,在弹出的菜单中选中“锁定对象”,锁定工作底图,避免在绘制过程中底图跑动,如图2-2-18所示。

图2-2-18锁定工作底图第四步,点击菜单栏中的“窗口→泊坞窗→对象管理器”,调出对象管理器,如图2-2-19所示。

图2-2-19打开对象管理器第五步,在对象管理器中点击“新建管理器选项”,弹出“新建图层”选项,点击该选项,将“图层1”改名为“3000”。

重复此步骤,依次建立“3500”、“4000”和“4500”共4个图层,如图2-2-20~2-2-23所示。

图2-2-20打开对象管理器选项图2-2-22新建图层4500 图2-2-23完成4500、4000、3500、3000四个图层图2-2-21点击新建图层第六步,用贝塞尔工具,依次在对应图层上绘制3000、3500、4000和4500四条闭合的等高线。

高程3000等高线绘制过程如图2-2-24所示。

四条等高线绘制完成后,如图2-2-25所示。

第七步,选中高程为“4500”的等高线,用鼠标左键点击调色板“红色”颜料,注意点击时间需停留数秒,否则无法弹出同一色系调色板。

利用调色板将4条曲线内部分别填充不同的颜色,颜色设置原则为:“4500”等高线填充颜色最深,“3000”等高线填充颜色最浅,如图2-2-26所示。

图2-2-26 等高线填色第八步,新建“注记”图层,分别给4条等高线加上“4500”、“4000”、“3500”和“3000”四组文字,完成后的最终效果如图2-2-27所示。

图2-2-27等高线分层设色最终效果图。

初中地理等高线地形图篇一:绘制等高线地形图(初中地理兴趣小组)《绘制等高线地形图》教学目标:知识与能力:能在等高线地形图中辨认坡度陡缓。

过程与方法:1、利用模型初步学会绘制等高线地形图。

2、初步学会在等高线地形图中识别坡度的陡缓。

情感态度、价值观:通过学习绘图方法和参与实践活动, 懂得学习地理知识必须有科学的方法。

教学重点:1、利用自制模型绘制等高线山脉地形图。

2、利用自制模型学会在等高线地图上根据等高线疏密辨认坡度陡缓。

教学难点:利用自制模型学会绘制等高线地形图。

教学方法: 操作体验式•一个圆形玻璃盖•一张透明胶片•一块橡皮泥•透明胶条•一瓶彩色水•塑料垫板教学过程:提问:我先做一个小调査,谁爬过清源山?清源山属于什么地形类型?提示:下面播放一段有关山地地形的录像,请同学注意观察,试着描述一下这种地形的特征。

视频演播:山脉录像讲解:人们如何在平面图上来表示山地高低起伏的形态特征呢?展示:模型和对应的等高线地形图提问:这就是模型的等高线地形图。

你自己能否也制作一个地形模型,根据模型绘制一幅等高线地形图呢?请同学们自己开动脑筋想一想,我们可以用生活中的哪些材料制作一座山的模型,并怎样根据这个模型绘出对应的等高线地形图。

板书:绘制等高线地形图提供器材:桌上是老师给同学准备的材料。

•一个圆形的容器(边上有老师帖的刻度)•一个圆形玻璃盖•一张透明胶片•透明胶条•一只油性笔•两瓶彩色水•塑料垫板要求:根据老师给出的材料,设计绘制等高线地形图的方法、步骤。

(要充分)承转:同学设计的操作步骤很合理,有自己的独特见解, 根据同学的设计思路,老师归纳出以下几个步骤,请同学按以下的步骤和要求进行实验操作电脑显示:实验操作步骤内容及活动要求分发:实验操作步骤和实验报告提示:两章的内容:一张是:操作步骤、思考题、活动要求、汇报内容另一张是:实验报告,同学要认真看,按要求进行实验操作。

第一步,先制作山的模型。

第二步,绘制等高线地形图,第三步,填写实验报告,小组汇报。

如何进行地形图和等高线的绘制地形图和等高线是地理学中非常重要的工具,能够直观地显示出地球表面的地理特征和地势变化。

绘制地形图和等高线可以帮助人们理解和分析地形,为地质勘探、建筑设计、区域规划等工作提供有力支持。

下面将介绍一些关于地形图和等高线绘制的基本方法和要点。

地形图是以等高线为主要表现手段的地理图,能够用线条和色彩来表示地面高度和特征。

绘制地形图的第一步是收集地形数据。

可以从航空遥感、卫星影像、地面测量等多种途径获取地形数据。

其中,航空遥感和卫星影像是常用的获取大范围地形数据的方法,而地面测量则适合小范围和高精度的地形数据获取。

在收集地形数据时,需要注意数据的来源和准确性,以保证绘制出的地形图具有科学可信的基础。

收集到地形数据后,下一步是进行数据处理和分析。

首先要进行地形数据的编辑和筛选,去除异常和错误数据,保留有效和可靠的地形数据。

然后,需要对地形数据进行处理和分析,以便产生可用于绘制地形图的数据。

数据处理和分析的方法可以包括等高线提取、地形参数计算、地势分级等。

等高线提取是指根据一定的算法和阈值将地形数据中的等高线特征提取出来,形成等高线数据。

地形参数计算是指通过对地形数据进行统计和计算,得到地形特征的定量指标,如平均高程、坡度、坡向等。

地势分级是将地形根据一定的标准划分为不同的等级或区域,以便更好地理解和描述地形特征。

有了经过处理和分析的地形数据后,就可以开始进行地形图的绘制了。

绘制地形图的主要方法是等高线绘制和着色绘制。

等高线绘制是地形图的核心,通过连接等高线点,形成密集或稀疏的等高线线条,反映出地面高程变化的规律和特征。

在等高线绘制中,要注意等高线的间距和间隔,以及等高线的分级和标注。

等高线的间距和间隔决定了等高线的稀疏程度和分布密度,一般情况下,地形陡峭的区域等高线的间距和间隔可以适当缩小,以便更好地显示地形变化。

等高线的分级和标注主要是为了方便地理解和测量地形,可以根据地形的变化特点和要求,划分适当的等高线等级和标注形式。

《等高线地形图》教学设计教学目标:知识与技能:1.理解海拔、相对高度、等高线等基础知识。

2.理解等高线的形成原理和性质。

3.能够在等高线地形图上判断山体不同部位等高线形态。

过程与方法:1.通过自己动手绘制等高线地形图,理解等高线的形成原理及特点。

2.通过组织学生探究活动,培养团队意识和合作精神。

情感、态度与价值观:通过等高线地形图学习,培养学生热爱自然之情。

教学重点:1.理解等高线形成原理和性质2. 能够在等高线地形图上判断山体不同部位等高线形态。

教学难点:等高线的形成原理和性质。

教学方法:直观教学法、比较教学法、实践探索法。

教学课时:一课时教学过程:导入:以嵩山最高峰----峻极峰的高度究竟是1491.73米,还是1140米引入海拔和相对高度。

探究活动:根据课本P24页图1.35讨论什么是海拔?什么是相对高度?学生回答:地面某个点高出海平面的垂直距离叫做海拔。

某个地点高出另一地点的垂直高度叫做相对高度。

教师提示:对比二者差异在于参照物不同。

展示姚明与李连杰的合照,两人的身高差是海拔还是相对高度?学生回答:相对高度请学生举例生活中的海拔和相对高度的例子,用于进一步区分这两个名词。

海拔在图上如何表示?展示把海拔相同的各点连接成线的过程提问什么是等高线?学生回答:把海拔相同的各点连接成线就是等高线。

活动:学生根据课件展示步骤,分小组利用学生课前制作的山体模型绘制等高线地形图。

教师总结绘制过程,启发学生观察等高线地形图相邻两条等高线差有何特点?学生回答:都相差10米。

教师:这就是等高距,每一幅等高线地形图只有一个等高距。

在山体素描图上认识山峰、山脊、山谷,观察素描图上的陡坡与缓坡在地形图上如何反映。

学生回答:坡陡的地方等高线密集,坡缓的地方等高线稀疏。

讨论:山体不同部位等高线的特点学生回答:山峰等高线闭合,数值从中间向四周逐渐降低。

教师启发:闭合的等高线就是山峰吗?学生回答:还要满足数值变化特点对比山峰和盆地等高线。

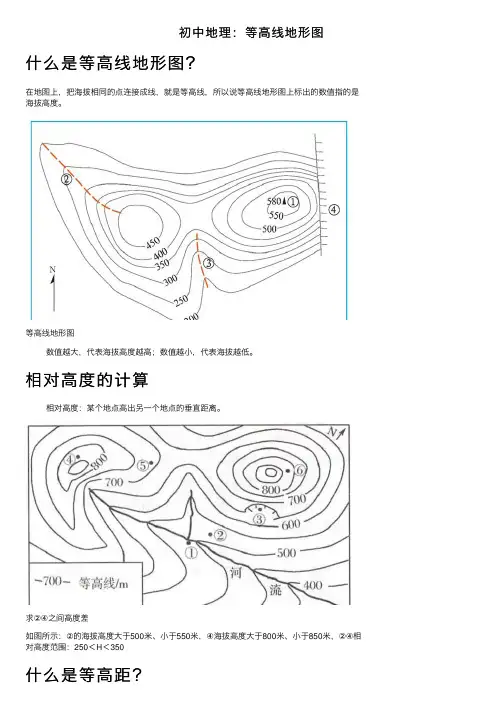

初中地理:等⾼线地形图什么是等⾼线地形图?在地图上,把海拔相同的点连接成线,就是等⾼线,所以说等⾼线地形图上标出的数值指的是海拔⾼度。

等⾼线地形图数值越⼤,代表海拔⾼度越⾼;数值越⼩,代表海拔越低。

相对⾼度的计算相对⾼度:某个地点⾼出另⼀个地点的垂直距离。

求②④之间⾼度差如图所⽰:②的海拔⾼度⼤于500⽶、⼩于550⽶,④海拔⾼度⼤于800⽶、⼩于850⽶,②④相对⾼度范围:250<H<350什么是等⾼距?等⾼距指的是相邻两条等⾼线数值之差。

等⾼距是100⽶等⾼距是50⽶等⾼线的分布在等⾼线地形图上,可以判断坡度的陡缓。

坡陡的地⽅,等⾼线密集;坡缓的地⽅,等⾼线稀疏。

AB段等⾼线密集,AC段等⾼线稀疏通过等⾼线分布的稀疏、密集程度,可以选择省⼒的登⼭路线。

如下图选择CA段登⼭。

CA段等⾼线稀疏,坡度较缓⼭体部位(地形部位)通过等⾼线的特征,可以识别⼭峰、⼭脊、⼭⾕、陡崖和鞍部。

⼭峰:等⾼线闭合,数值从中间向四周逐渐降低。

⼭峰注意:⼭峰与盆地的区别,⼭峰是中间⾼、四周低,盆地是四周⾼、中间低。

⼭脊:等⾼线的弯曲部分向低处凸出。

⼭脊⼭⾕:等⾼线的弯曲部分向⾼处凸出。

⼭⾕注意:很多⼈容易把⼭脊和⼭⾕混淆,定义掌握不准,推荐⼀个记忆⼝诀“低脊⾼⾕”。

低脊⾼⾕:等⾼线往海拔低处弯曲的的是⼭脊,往海拔⾼处弯曲的是⼭⾕。

这⾥还要注意⼀点的是有学⽣认为地图的上⾯就是海拔的⾼处,地图的下⾯就是海拔低处,这样理解是不对的。

判断海拔的⾼低,我们是通过等⾼线的数值。

例如下图:左图是⼭脊,右图是⼭⾕陡崖:等⾼线重叠的部位。

陡崖鞍部:位于两个⼭峰之间,形状像是马鞍。

鞍部等⾼线地形图的运⽤在等⾼线地形图的考察中,⼀般有下列⼏个应⽤考察:⼀是选择登⼭路线,为了省⼒,⼀般选择等⾼线稀疏的。

⼆是判断河流存在,河流⼀般存在于⼭⾕中。

⼭⾕中存在河流三是瀑布位置,⼀般存在于陡崖附近;进⾏攀岩活动,选择在陡崖。

陡崖处有瀑布,适合攀岩等极限活动四是⽔库⼤坝选址,尽量选在最窄处,⼯程量⼩。