水体富营养化过程20090522

- 格式:ppt

- 大小:7.47 MB

- 文档页数:102

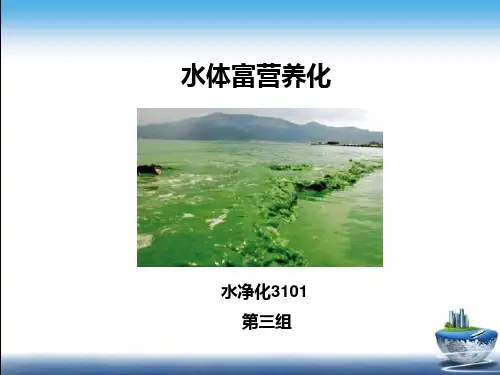

水体富营养化是指水体中的营养物质过多,导致生物生长过度的现象。

富营养化不仅对水质造成污染,还会对水生生物和人类健康造成威胁,因此需要采取有效的防治措施。

本文将从成因、危害和防治措施三个方面进行分析。

一、成因1.1 农业活动排放的农业废水中的化肥、农药残留物质,以及养殖业排放的饲料残渣和排泄物,都会导致水体富营养化。

1.2 工业废水中的有机废物、重金属离子等也是引起水体富营养化的重要原因。

1.3 都市生活中排放的生活污水中的有机废物、磷和氮等也会导致水体富营养化。

1.4 大气降水中的大气沉降物质,如氮氧化物和硫氧化物等,也是水体富营养化的重要来源。

二、危害2.1 富营养化使水中的藻类和细菌繁殖迅速,导致水体异常浑浊,影响水质,使得水中的透明度下降。

2.2 过多的藻类会消耗水体中的氧气,导致水体中缺氧,对水生生物造成威胁。

2.3 富营养化还会导致蓝藻等有毒藻类的产生,危害水生生物和人类健康。

2.4 富营养化还可能引发水华,大量藻类的逝去会导致水体富集有机质,使水体变得更浑浊,极大地影响水的净化和利用。

三、防治措施3.1 控制农业面源污染,减少化肥和农药的使用量,加强农田和水体的生态修复。

3.2 加强工业废水的处理,严格控制工业废水中的有机废物和重金属排放。

3.3 加强都市生活污水的处理,推广生活污水处理设施,提高水污水资源利用率。

3.4 优化城市规划,减少城市雨水径流对水体的冲刷,增加湿地等生态设施,净化城市水体。

3.5 加强大气污染的控制,减少大气沉降对水体的影响,保护水体生态系统的完整性。

3.6 增强公众环保意识,普及环保知识,提高人们对水体保护的重视程度。

水体富营养化是一个严重威胁着水资源可持续利用的问题,需要全社会共同努力,采取科学有效的防治措施,才能保障水资源的可持续利用和水环境的健康。

水体富营养化是一个严重威胁着水资源可持续利用的问题。

针对这一问题,除了上文提到的防治措施外,还有一些其他有效的手段可以进一步减轻和解决水体富营养化。

水体富营养化(一)水体富营养化的机理水体富营养化(eutrophication)是指在人类活动的影响下,生物所需的氮、磷等营养物质大量进入湖泊、河口、海湾等缓流水体,引起藻类及其他浮游生物迅速繁殖,水体溶解氧量下降,水质恶化,鱼类及其他生物大量死亡的现象。

在自然条件下,湖泊也会从贫营养状态过渡到富营养状态,不过这种自然过程非常缓慢。

而人为排放含营养物质的工业废水和生活污水所引起的水体富营养化则可以在短时间内出现。

水体出现富营养化现象时,浮游藻类大量繁殖,形成水华。

因占优势的浮游藻类的颜色不同,水面往往呈现蓝色、红色、棕色、乳白色等。

这种现象在海洋中则叫做赤潮或红潮。

1.水体富营养化的机理:在地表淡水系统中,磷酸盐通常是植物生长的限制因素,而在海水系统中往往是氨氮和硝酸盐限制植物的生长以及总的生产量。

导致富营养化的物质,往往是这些水系统中含量有限的营养物质,例如,在正常的淡水系统中磷含量通常是有限的,因此增加磷酸盐会导致植物的过度生长,而在海水系统中磷是不缺的,而氮含量却是有限的,因而含氮污染物加入就会消除这一限制因素,从而出现植物的过度生长。

生活污水和化肥、食品等工业的废水以及农田排水都含有大量的氮、磷及其他无机盐类。

天然水体接纳这些废水后,水中营养物质增多,促使自养型生物旺盛生长,特别是蓝藻和红藻的个体数量迅速增加,而其他藻类的种类则逐渐减少。

水体中的藻类本来以硅藻和绿藻为主,蓝藻的大量出现是富营养化的征兆,随着富营养化的发展,最后变为以蓝藻为主。

藻类繁殖迅速,生长周期短。

藻类及其他浮游生物死亡后被需氧微生物分解,不断消耗水中的溶解氧,或被厌氧微生物分解,不断产生硫化氢等气体,从两个方面使水质恶化,造成鱼类和其他水生生物大量死亡。

藻类及其他浮游生物残体在腐烂过程中,又把大量的氮、磷等营养物质释放入水中,供新的一代藻类等生物利用。

因此,富营养化了的水体,即使切断外界营养物质的来源,水体也很难自净和恢复到正常状态。

(一)水体富营养化的机理水体富营养化(eutrophication)是指在人类活动的影响下,生物所需的氮、磷等营养物质大量进入湖泊、河口、海湾等缓流水体,引起藻类及其他浮游生物迅速繁殖,水体溶解氧量下降,水质恶化,鱼类及其他生物大量死亡的现象。

在自然条件下,湖泊也会从贫营养状态过渡到富营养状态,不过这种自然过程非常缓慢。

而人为排放含营养物质的工业废水和生活污水所引起的水体富营养化则可以在短时间内出现。

水体出现富营养化现象时,浮游藻类大量繁殖,形成水华。

因占优势的浮游藻类的颜色不同,水面往往呈现蓝色、红色、棕色、乳白色等。

这种现象在海洋中则叫做赤潮或红潮。

1过程是这样的:大量有机废物(主要是N、P,如大量使用氮肥磷肥和含磷洗衣粉以及有机残渣残液等)被排入水体,水体有机物过多(N、P的作用最突出),藻类大量繁殖,继后大量死亡,残败物加原有有机成分,使水体有机成分更多,微生物(主要是厌氧型)迅速繁殖,分解有机物,水体含氧量急骤下降,其它的鱼、虾等水生生物也大量死亡。

这种现象若发生在河流、湖泊叫水华,发生在海洋叫赤潮。

2.水体富营养化的机理:在地表淡水系统中,磷酸盐通常是植物生长的限制因素,而在海水系统中往往是氨氮和硝酸盐限制植物的生长以及总的生产量。

导致富营养化的物质,往往是这些水系统中含量有限的营养物质,例如,在正常的淡水系统中磷含量通常是有限的,因此增加磷酸盐会导致植物的过度生长,而在海水系统中磷是不缺的,而氮含量却是有限的,因而含氮污染物加入就会消除这一限制因素,从而出现植物的过度生长。

生活污水和化肥、食品等工业的废水以及农田排水都含有大量的氮、磷及其他无机盐类。

天然水体接纳这些废水后,水中营养物质增多,促使自养型生物旺盛生长,特别是蓝藻和红藻的个体数量迅速增加,而其他藻类的种类则逐渐减少。

水体中的藻类本来以硅藻和绿藻为主,蓝藻的大量出现是富营养化的征兆,随着富营养化的发展,最后变为以蓝藻为主。

水体富营养化的形成、危害和防治一、本文概述本文旨在全面解析水体富营养化的形成机制、产生的危害以及有效的防治措施。

水体富营养化是一个全球性的环境问题,它通常发生在淡水湖泊、河流和水库等静态水体中。

由于人类活动的不断增加,大量的营养物质(如氮、磷等)被排放到水体中,导致水生生物的大量繁殖,进而引发水质恶化、生态系统失衡等一系列环境问题。

本文首先介绍水体富营养化的基本概念和形成过程,然后详细阐述其对生态环境和人类健康的危害,最后提出一系列科学有效的防治措施,以期为解决水体富营养化问题提供有益的参考和借鉴。

二、水体富营养化的形成水体富营养化是一个复杂的过程,它涉及到自然和人为的多种因素。

从自然角度来看,水体中的营养物质,如氮、磷等,主要来源于土壤侵蚀、大气沉降和生物活动。

例如,当雨水冲刷过富含养分的土地时,这些养分就会随着水流进入水体,为水生生物提供养分。

然而,随着人类活动的增加,人为因素逐渐成为水体富营养化的主要驱动力。

农业活动,特别是过量使用化肥和农药,是导致水体富营养化的重要原因。

城市和工业排放的废水,含有大量未经处理的营养物质,也是导致水体富营养化的重要因素。

这些人为排放的营养物质远超出水体的自然处理能力,导致水生生物过度繁殖,进而引发富营养化现象。

水产养殖和旅游业等人类活动也对水体富营养化产生了影响。

水产养殖过程中投放的大量饲料和肥料,以及旅游业带来的污染,都在一定程度上加剧了水体的富营养化。

因此,可以看出,水体富营养化的形成是一个复杂的过程,它涉及到自然和人为的多种因素。

而人为因素,特别是农业、工业和城市排放的污染物,是当前水体富营养化的主要驱动力。

三、水体富营养化的危害水体富营养化是一种严重的环境问题,其危害深远且广泛。

富营养化会导致水体的生态平衡被打破。

大量的营养物质促进了藻类的过度繁殖,形成“水华”或“赤潮”,这些藻类会大量消耗水中的溶解氧,使水质恶化,影响水生生物的生存。

鱼类和其他水生动物可能因缺氧而死亡,破坏水生生态链,影响生物多样性。

水体富营养化的成因、危害及防治措施随着工农业生产的发展和人们生活水平的提高,人类对水和绿色水产品的需求量与日俱增。

就我国目前水资源的现状来看,淡水紧缺,水污染导致水体富营养化十分严重,直接危害水产品的质量及人类的健康。

一、水体富营养化的定义由于人类的活动,使得水体中营养物质富集,引起藻类以及其它水生生物过量繁殖,水呈绿色或混浊呈褐色,水体透明度下降,溶解氧降低,造成水质恶化,严重时发生“水华”,使整个水体生态平衡发生改变而造成危害的一种污染现象。

池塘、水库、湖泊等多发。

一般认为水体全氮量大于0.2mg/L、全磷量大于0.02mg/L时属于富营养化水体。

美国环境保护局(EPA)提出:水体总磷大于20 mg/L~25mg/L,叶绿素a大于10mg/L,透明度小于2.0m,深水的饱合溶解氧量小于10%的湖泊可判断为富营养化水体。

二、水体富营养化的主要成因水体富营养化的根本成因是营养物质的增加,使得藻类和有机物增加所致。

营养物质主要是磷,其次是氮,还有碳、微量元素或维生素等。

藻类生长遵循李比希最小定律,即其生产量或生物量取决于外界供给它的所需养分中数量最少的那一种。

由于磷在水体中不完全循环,使得世界上很多地区的水域都严重缺磷,以致磷成为其初级生产力的重要限制因素,一旦大量磷进人水体往往引起浮游植物的迅猛生长,而使水体呈现富营养化。

用藻类生长潜力方法来判断湖泊中藻类繁殖限制物质时,发现在氮磷比低于10∶1时,或在某一季节,氮也可能成为限制因子。

营养物的主要来源:土壤大量施肥,农田流失的氮、磷进人水体;人和家畜排泄产生的氮、磷;渔业规模集约化养殖带来的大量营养物质。

如池塘精养,投喂高蛋白饵料及鱼虾排泄物和施肥等因素的影响,造成池塘水质恶化,影响鱼虾生长,爆发鱼病,给养殖生产造成损失。

近几年,淡水养殖业已由池塘转向湖泊、水库等大水面,并应用池塘精养高产技术与大水面优越的生态条件相结合发展“三网”养殖,虽然提高了水产品的质量和数量,但加速了我国湖泊水库富营养化的进程。

水体富营养化的形成、危害和防治水体富营养化是指由于过量的氮、磷等养分进入水体,导致水中植物生长速度过快的情况。

这种现象是当今世界面临的严重环境问题之一,对水生生态系统造成了极大的危害。

本文将介绍水体富营养化的形成原因、危害以及防治措施。

一、形成原因1.点源污染是水体富营养化的主要原因之一。

城市和工矿企业的废水、畜禽养殖污水以及农田灌溉用水中的农药、化肥等都含有大量的氮、磷等养分,这些污染物直接排放到水体中,加剧了水体富营养化的程度。

2.非点源污染也是导致水体富营养化的重要原因之一。

农田的化肥过量使用和不合理施肥、农田和禽畜养殖场的农田面度过小、农作物残渣不及时清理等都会导致养分的流失,最终进入水体。

3.城市化进程加速导致水体富营养化。

城市建设过程中,大量的化肥、农药、污水和垃圾进入水体,加剧了水体中有机物和养分的浓度,导致水体富营养化的现象加剧。

二、危害1.水体富营养化会导致水体中浮游植物过度繁殖,形成水华。

水华会导致水体中溶解氧的减少,造成水生动物大规模死亡,破坏了水生生态系统的平衡。

2.由于水体中养分过多,水体中的藻类、浮游植物等植物生长旺盛,消耗了水中的光照和氧气,使水体中的水生植物和动物丧失了生存条件。

3.富营养化使水体中藻类过度繁殖,百慕大藻类呈盛发,高耗氧和有毒藻类爆发,导致鱼类及其他水生生物大面积死亡。

这不仅破坏了水体的生态平衡,也给人们的生产和生活带来了很大的困扰。

4.水体富营养化还会导致水质恶化,使水变得浑浊,影响水的利用和净化,进而影响人类的生活和健康。

三、防治措施1.加强对农业生产和行业排放的监管,减少点源和非点源污染物的排放。

建立完善的废水处理体系,加大对畜禽养殖场、农田等污染源的治理力度。

2.大力推广清洁生产和绿色农业技术。

采用生态农业和有机农业的方式,减少农药和化肥的使用,提高农作物利用养分的效率,减少养分流失。

3.加强水体的生态修复和生态保护。

通过植被恢复、河道整治、湿地建设等方式,提高水体的自净能力和水生物多样性,恢复水体的生态平衡。

水体富营养化的产生机理、危害以及治理自从20世纪50年代以来,由于经济迅速发展、人口急剧增长加上工业化和城市化的加速,水体中N和P的受纳量大大增加,湖泊海洋等水体富营养化的程度不断加重,其中的N和P主要来自于未经处理的和经过处理的但是处理效果不佳的各行各业的污水。

水体富营养化不仅致使水体丧失了应有的功能,且使水体生态环境朝着不利于人类的方向演变,最终将会影响人类的健康以及社会的发展。

水体富营养化发生在江河湖泊被称为“水华”,发生在海洋则被成为“赤潮”。

根据富营养化的程度,湖泊环境的富营养化水平可以被分为7种:贫营养、较低程度的中营养、中营养、较高程度的中营养、富营养、超富营养和极端超富营养。

一般认为水体中总磷为20mg/m3,无机氮为300mg/m3以上就会出现富营养化。

水体富营养化的产生机理:在自然的条件下,水体有可能从贫营养状态过度到富营养状态,但是这个过程是很缓慢的。

人为的排放富含N和P的工业废水和生活污水则可以在很短的时间内就引起水体的富营养化。

自养型生物比如藻类能够利用无机盐制造有机物,供自身的营养需求。

自然水体中的N和P在一定程度上是浮游生物数量的控制因子。

生活污水、工业废水以及一些农田排水中都含有大量的N和P以及其他无机盐。

当这些物质进入水体侯,水中的营养物质增多,促进了大量的绿色植物和微型藻类的旺盛生长。

藻类的生长周期短,在适宜的条件下很容易大量的繁殖。

活藻主要分布于水表,红色颤藻的出现是富营养化的征兆。

随着水体富营养化的发展,藻类个体数量速增,然而种类速减,水体由以硅藻和绿藻为主发展到以蓝藻为主。

蓝藻中又以微囊藻属、腔球藻属和鱼腥藻属为主。

死亡的水生生物被好氧微生物耗氧分解;或者被厌氧微生物分解;同时湖泊渐浅,直至成为沼泽。

富营养化状态一旦形成,水体中营养物被水生生物吸收成为有机体的组成部分;在水生生物死亡后的腐烂过程中,营养物又释放入水中,再次被生物利用;如此形成循环。

因此,已经富营养化的水体,即使完全切断外界营养物来源,在短时间内也是很难得到自净和恢复的。