水体富营养化标准精编版

- 格式:ppt

- 大小:1.02 MB

- 文档页数:55

湖泊富营养化标准

湖泊富营养化是指湖泊水体中营养元素(如氮、磷等)含量过高,导致藻类等浮游植物大量繁殖,形成水华,严重破坏湖泊水生态环境的现象。

为了评估湖泊富营养化的程度,通常采用以下标准:

1.总磷浓度:湖泊总磷浓度大于0.02mg/L时,即判定为富营养化。

2.透明度:湖泊水体透明度低于1.5m时,也被认为是因富营养化导致的。

3.氮磷比值:氮、磷比值小于10:1时,表明磷的影响大,湖泊水体处于富营养化状态。

以上标准的判断依据是国家环境保护部颁布的《湖泊水环境质量标准》。

养殖水体富营养化的成因分析和调控方法水体富营养化又称老肥水,大多数情况下是伴随着蓝藻的暴发,水质渐进恶化,因此,当水体富营养化时切不可大意。

有些养殖业主仍然沿袭着施肥的养殖方式,无论水质肥瘦与否均向池塘里投入大量的有机肥,甚至是未发酵的有机肥,这些有机肥在池塘里分解要消耗大量的氧气,又往往产生一些氨氮、亚硝酸盐、沼气等有害物质,并造成水体富营养化,水体变老,进而影响鱼类的健康,危险概率相当大。

在养殖生产中除新建鱼塘或养殖初期或水体特别清瘦时施用有机肥以及化肥外,一般情况下没必要投施肥粪,因为目前水产养殖大多数投喂的是全价饲料甚至是超标准的高含蛋白质饲料,鱼排出的粪尿更易肥水。

鱼类的粪便主要是以氨氮形式排出,因此在池塘水体中(尤其是养殖中后期)含有足够的氮元素。

当池塘水体呈现深绿、墨绿、蓝绿等水肥颜色时,就标志着水体过肥和老化,这时鲢鱼不喜食的蓝绿藻类(如污泥颤藻、颗粒直链藻等)就已经是占优势的种群了。

在下风口水面上出现的翠绿色的“水华”是由水华微囊藻、铜绿微囊藻等形成的。

这些藻类产氧能力低,死亡时又产生有毒物质,引起鱼中毒,当大量死亡时又造成“转水”,容易引发泛池等。

一、养殖水体富营养化的成因1、投饲量加大。

随着养殖时间的推进,养殖动物的增长,饲料的投入量就随之加大,残饵的堆积,营养物质的大量涌现。

外源投入品副产物加大了水体的承载量,水体自净能力下降。

2、微生物降解能力减弱。

大量的粪便、残饵的堆积,微生物转化的能力处于一个超负荷,这就出现了有机质的沉积速度远远大于微生物的降解能力,粪便、残饵越积越多,富营养化形成。

3、有益藻减少,水中原生动物增加。

随着养殖时间推进,水体的营养物质失衡,比如氮磷比例失调,有益藻类营养源的不均衡,导致了藻类繁殖速度减慢,有益藻类的量减少,藻类获取水里的营养物质的量也就随之减少,被分解营养物质无法全部被藻类利用,累积过多后就出现了反馈抑制作用,造成物质循环受阻。

4、频繁的消毒。

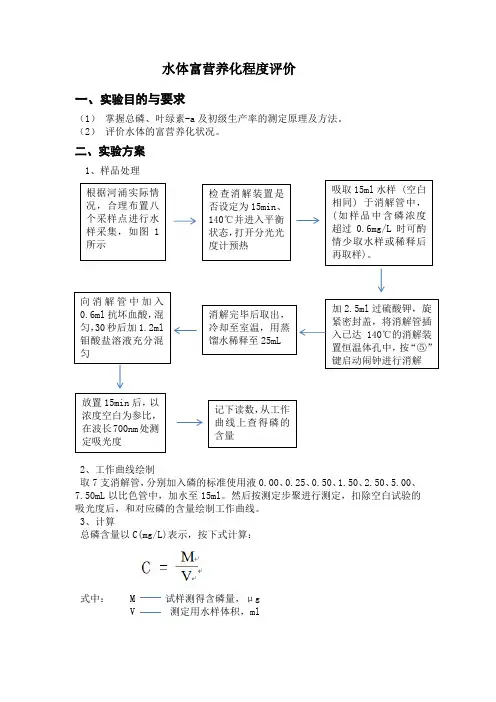

水体富营养化程度评价一、实验目的与要求(1)掌握总磷、叶绿素-a及初级生产率的测定原理及方法。

(2)评价水体的富营养化状况。

二、实验方案1、样品处理2、工作曲线绘制取7支消解管,分别加入磷的标准使用液0.00、0.25、0.50、1.50、2.50、5.00、7.50mL以比色管中,加水至15ml。

然后按测定步聚进行测定,扣除空白试验的吸光度后,和对应磷的含量绘制工作曲线。

3、计算总磷含量以C(mg/L)表示,按下式计算:式中: M 试样测得含磷量,μgV 测定用水样体积,ml注意:每个小组做空白2-3个,标线5个,样品3-4个。

图1 采样布点分布三、实验结果与数据处理1、工作曲线绘制根据上表数据,绘制工作曲线如图2所示:图2 标准工作曲线从标准工作曲线图可以看出,其相关系数R² = 0.9969,高于实验室最低要求R²=0.995,可见其相关度较好,可用以求解水样中总磷的浓度。

2、八个水样数据结果与处理根据上表数据作水中磷质量浓度柱形图,如图2所示:图2 各组水中总磷质量柱形图四、实验结果1、实验结果分析从实验数据和图2可以看出,第一、三、四、五、八组数据比较准确,因为这几组平行样数据比较接近,而且跟稀释后所测的浓度也大约呈5倍关系,可以保留作为水中磷质量浓度评价,而其他组数据误差较大,故舍去。

根据各组原水样总磷质量浓度求评均整理下表。

从上表数据可以看出,第五组所测的水中总磷浓度较高,根据图1可知第五组采样点为第四饭堂附近,可能是由于饭堂平时清洁所用的洗涤剂含磷较高,排放入河涌的污水导致河水受污染。

2、污染程度分析表4 总磷与水体富营养化程度的关系本实验是以水体磷平均浓度平均参数,本次实验所得的监测采样点数据的平均浓度是0.205mg/L,测得的最小浓度为0.142mg/L,测得的最高浓度为0.311mg/L,由表1可知超过0.1mg/L就为水体富营养化,本次实验测得的最低浓度也超出0.1mg/L,本次实验所得数据均说明该水体富营养化。

河流富营养化评价标准能够反映湖泊水库营养状态的变量很多 ,但只部分指标可被用于湖库营养状态的评价 ,而且不同国家和地区所选取的指标各不相同 ,其中总磷(TP)、总氮(TN)和叶绿素 a均为必选指标 ,虽然 TP和 TN中只有部分形式能够为藻类所吸收利用 ,但目前国际上大多是采用 TP和 TN指标 ,而不是选用可利用性总磷或者可利用性总氮等指标 ,这是由于营养盐的可利用态与不可利用态之间存在着复杂的转化关系。

而其它指标如透明度、溶解氧 (DO)、化学需氧量 (COD)和 pH 等只是在一些国家和地区被应用。

河道型水库营养状态评价指标的选取应遵循以下几个原则: ( 1)是水库富营养化控制的关键性因素; (2)与藻类生长具有明确的机理性关系; (3)指标相对稳定 ,不易受到其它因素的影响; (4)具有富营养化的早期预警功能 ,为水库富营养化控制提供支持。

基于上述原则 ,对现有指标在河道型水库的适用性进行分析.认为总磷是我国大部分河道型水库的限制性要素 ,是水库富营养化控制的关键因子. 氮不仅是某些水库富营养化的控制性要素,而且是河口以及海岸带水体藻类的关键限制因子,为了体现水库对河口的影响及控制作用 ,在制定河道型水库的营养状态标准时应考虑氮元素.叶绿素a能够反映水库中藻类生物量的大小 ,虽然含量受到藻类种类的影响 ,容易在评价时造成一定的偏差 ,仍然是水体富营养化程度的一个重要表征指标. 因此 ,认为总磷、总氮和叶绿素 a仍然是河道型水库的营养状态评价的关键指标。

透明度也是一个常用的湖泊水库营养状态评价指标 ,这是因为在一般的湖泊水库中 ,透明度变化主要源于水体中悬浮的藻类数量的差异 ,因此 ,它能够很好表征湖库的富营养化程度 ,甚至有人认为透明度是识别湖泊、水库营养状态趋势的最好变量. 但河道型水库与一般的湖泊水库不一样 ,其透明度指标受河流流速、泥沙含量的影响较大 ,与真正意义上的湖泊水库中的透明度不同.以三峡水库为例 , 1年中出现富营养化敏感时期分别是 3~6月和 9~10月 ,而两个时期的透明度存在显著差异 , 9~10月为汛后期 ,平均透明度为0.54 m, 3~6月为汛前期 ,平均透明度为1.76m,原因在于汛期泥沙含量的影响作用 ,使得透明度作为河道型水库的营养状态评价指标中具有一定局限性.因此 ,作者认为透明度适用于河道型水库春季敏感时期的营养状态评价 ,此时水体透明度受泥沙含量影响作用较少 ,大小主要取决于藻类数量的差异。

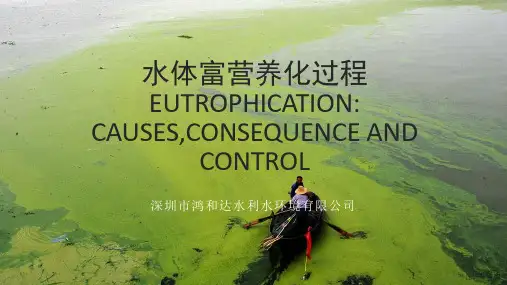

水体的富营养化介绍:水体富营养化(eutrophication)是指由于大量的氮、磷、钾等元素排入到流速缓慢、更新周期长的地表水体,使藻类等水生生物大量地生长繁殖,使有机物产生的速度远远超过消耗速度,水体中有机物积蓄,破坏水生生态平衡的过程。

定义水体富营养化(eutrophication)是指在人类活动的影响下,生物所需的氮、磷等营养物质大量进入湖泊、河口、海湾等缓流水体,引起藻类及其他浮游生物迅速繁殖,水体溶解氧量下降,水质恶化,鱼类及其他生物大量死亡的现象。

在自然条件下,湖泊也会从贫营养状态过渡到富营养状态,不过这种自然过程非常缓慢。

而人为排放含营养物质的工业废水和生活污水所引起的水体富营养化则可以在短时间内出现。

水体出现富营养化现象时,浮游藻类大量繁殖,形成水华(淡水水体中藻类大量繁殖的一种自然生态现象)。

因占优势的浮游藻类的颜色不同,水面往往呈现蓝色、红色、棕色、乳白色等。

这种现象在海洋中则叫做赤潮或红潮。

机理在地表淡水系统中,磷酸盐通常是植物生长的限制因素,而在海水系统中往往是氨氮和硝酸盐限制植物的生长以及总的生产量。

导致富营养化的物质,往往是这些水系统中含量有限的营养物质,例如,在正常的淡水系统中磷含量通常是有限的,因此增加磷酸盐会导致植物的过度生长,而在海水系统中磷是不缺的,而氮含量却是有限的,因而含氮污染物加入就会消除这一限制因素,从而出现植物的过度生长。

生活污水和化肥、食品等工业的废水以及农田排水都含有大量的氮、磷及其他无机盐类。

天然水体接纳这些废水后,水中营养物质增多,促使自养型生物旺盛生长,特别是蓝藻和红藻的个体数量迅速增加,而其他藻类的种类则逐渐减少。

水体中的藻类本来以硅藻和绿藻为主,蓝藻的大量出现是富营养化的征兆,随着富营养化的发展,最后变为以蓝藻为主。

藻类繁殖迅速,生长周期短。

藻类及其他浮游生物死亡后被需氧微生物分解,不断消耗水中的溶解氧,或被厌氧微生物分解,不断产生硫化氢等气体,从两个方面使水质恶化,造成鱼类和其他水生生物大量死亡。

水体富营养化水体富营养化1 何为水华与赤潮水华(water bloom,又称水花 water flower),是指在富营养化的淡水中,由于以原核生物蓝藻为主大量繁殖所致(当然也伴有少量真核的绿藻等)。

主要的蓝藻有铜绿微藻、水花微囊藻、水花束丝藻、水花鱼腥藻等,它们的细胞内含叶绿素和蓝色素等,大量繁殖使水体变蓝或形成其它颜色,并带有腥味或霉味。

赤潮(red tide),又称红潮,则是指在富营养化的海水中,由于甲藻、硅藻等真核藻类的大量急剧繁殖(当然也有少量蓝藻、原核动物等),聚集漂浮于海面,使水体呈现红色或褐色等,形成非常壮观的景象,主要发生在近海。

赤潮的颜色是由形成赤潮占优势的赤潮生物种类的颜色决定的,如以夜光藻、红色中缢虫等为主形成的赤潮呈红色,而绿色鞭毛藻为优势种时为绿色,硅藻占优势则呈褐色,若蓝藻门的毛丝藻等大量分布时海水则为棕黄色。

赤潮在古代就已有记载,如《旧约、出埃及记》有“河里的水都变作血了,河里的鱼死了,河也腥臭了,……”的描述,达尔文1832年描述了智利外海的赤潮现象。

据记载我国于1932年在浙江镇海、定海的近海水域发生了赤潮,之后于1952年和1962年则先后报导在黄河口、福建平潭岛水域发生过赤潮。

2 水华与赤潮的形成原因水华与赤潮的形成原因有很多,水体的富营养化是其主要原因。

所谓富营养化,简单地说就是水体中有丰富的养分,其主要来源是大量的工业和生活废水,尤其是大量的N、P等元素入水。

藻类体内有机质中含有的元素有一定的比例:C∶H∶O∶N∶P=43.7∶6.2∶24.8∶7.7∶1,在光合作用过程中每生成100g细胞有机质(干重),就要消耗52.4gC、9.29gN和1.2gP。

一般来说自然水体中P含量较低,按照利比希(Liebig)最小因子法则,P就常常成为其限制因子。

一般认为富营养化的标准是水体中P>0.02~0.03mg/L,N>0.15~0.30mg/L。

而我国一般污水处理厂排放的处理水中P达1~5mg/L,N为10~30mg/L,可见大量未经处理的工业和生活废水是造成水体富营养化的主要原因。

水体富营养化评价指标

水体富营养化评价指标是指用于评估水体富营养化程度的各种

指标。

水体富营养化是指水体中营养物质如氮、磷等的过度输入,导致水体中生物繁殖过度,水体生态系统失衡的状态。

水体富营养化是当前全球面临的一个主要环境问题。

为了更好地评估水体富营养化程度,科学家们通过大量研究制定了一系列指标,包括营养物质浓度、叶绿素浓度、藻类种类和密度等等。

这些指标的评估结果可用于指导水体治理和环保措施的制定,从而保护水体生态系统的健康。

- 1 -。