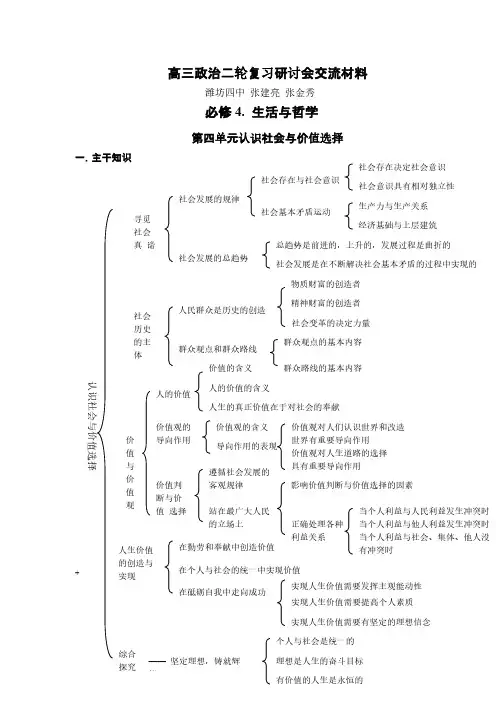

2014届《生活与哲学》第四单元 认识社会与价值选择

- 格式:ppt

- 大小:439.00 KB

- 文档页数:31

《哲学与生活》第四单元认识社会与价值选择本单元是全书的终点,在一定意义上也可以说是全书的落脚点。

因为我们明白了“世界是什么”,懂得了“世界怎么样”,知道了如何正确地看待我们周围的世界,目的就是为了树立正确的世界观、人生观和价值观,最终服务于我们改造世界的活动。

本教材从生活实践出发,经过了“如何正确看待我们周围的世界”这样一个中间环节,最后又回到了生活和实践。

这是一个圆圈运动,但这个圆圈所进行的并不是简单的重复和循环运动,而是在更高的基础上实现了向生活、实践的回归,即在形成了正确的世界观、人生观和价值观基础上的回归。

因此,总之,本单元是全书的逻辑终结,在整部教材中具有目的和归宿的意义。

本单元围绕的核心问题是在如何正确看待我们周围世界的基础上,形成正确的世界观、人生观和价值观。

对社会人生问题的正确认识是形成正确的人生观和价值观的前提,因此要谈价值观,就必须先谈社会历史观。

但是,由于第二、三单元主要是在最一般的意义上讲如何正确看待我们周围世界,而没有把如何正确看待社会和人生作为一个独立的主题进行讨论。

因此,第四单元首先要讲清楚的一个内容就是社会历史观。

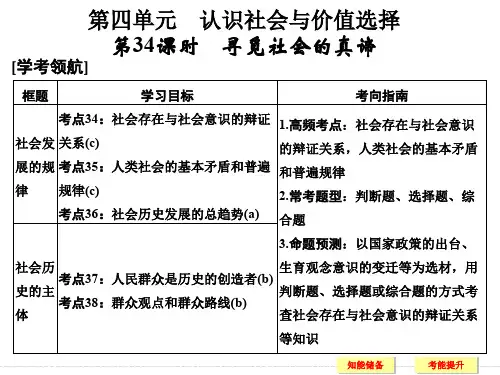

基本结构是:历史观(第十一课)──价值观(第十二课)──人生观(综合探究)第十一课寻觅社会的真谛一、社会存在与社会意识1、社会存在决定社会意识社会存在决定社会意识,各种各样的社会意识归根到底都是对社会存在的反映。

有什么样的社会存在,就有什么样的社会意识,社会存在的变化发展决定着社会意识的变化发展。

2、社会意识具有相对独立性。

从根本上说,社会意识随着社会存在的变化发展而变化发展,但它有时会落后于社会存在,有时又会先于社会存在而变化发展。

落后的社会意识对社会的发展起阻碍作用,先进的社会意识可以正确地预见社会发展的方向和趋势,对社会发展起积极的推动作用。

二、生产力和生产关系1、物质资料的生产方式是人类社会存在和发展的基础从一定意义上说,人类的历史就是生产发展的历史。

《生活与哲学》第四单元认识社会与价值选择第十二课实现人生价值考点39:人的价值及其评价标准 (a)(1)人的价值:①人的价值就在于创造价值,在于个人对社会的责任和贡献,即通过自己的活动满足社会、他人和自己的需要。

②社会对个人的尊重和满足。

人既是价值的创造者,又是价值的享受者。

(2)对一个人的价值的评价归根到底是看他的贡献。

最根本的是对社会发展和人类进步事业的贡献。

评价一个人价值的大小,就是看他为社会、为人民贡献了什么。

考点40:价值观及其导向作用 (b)(1)含义:人们在认识各种具体事物的价值的基础上,形成的对事物价值的总的看法和根本观点。

(2)导向作用:①价值观对人们认识和改造世界的活动具有重要导向作用。

A.价值观影响人们对事物的认识和评价。

B.价值观影响人们改造世界的活动,影响人们的行为选择。

②价值观是人生的重要向导。

考点41:在劳动和奉献中创造价值 (b)(1)劳动是人的存在方式。

在社会主义社会,劳动是创造美好生活、促进人的自由全面发展的重要手段。

(2)努力奉献的人是幸福的。

爱我们的家人,爱我们的朋友,爱我们的事业,爱我们的祖国,积极投身于为人民服务的实践,是实现人生价值的必由之路,也是拥有幸福人生的根本途径。

考点42:在个人与社会的统一中实现价值 (b)(1)社会提供的客观条件是人们实现人生价值的前提。

(2)人的价值只能在社会中实现。

只有正确处理个人与集体、个人与社会的关系,才能在奉献社会中实现自己的价值。

(3)我们强调在与社会的统一中实现个人的价值,并不否认追求人的个性发展。

但是,这种个性不应表现为人的怪异和陋习,而应表现为对他人、对社会的独特的贡献方式。

考点43:在砥砺自我中走向成功 (b)(1)实现人生的价值,需要充分发挥主观能动性,需要顽强拼搏、自强不息的精神;(2)实现人生的价值,需要努力发展自己的才能,全面提高个人素质;(3)实现人生的价值,需要有坚定的理想信念,需要正确价值观的指引。

第四单元认识社会和价值选择(导论:1.追索社会生活的本质、探究社会历史的规律、寻觅人士的意义和价值有助于我们形成正确的历史观、人生观和价值观,确立崇高的理想和信念,正确对待社会和人生,正确进行价值判断和价值选择2.以往在社会历史领域中唯心主义一统天下。

马克思把辩证唯物主义的自然观和辩证唯物主义的历史观统一起来,创立了历史唯物主义。

这是马克思除剩余价值理论之外的又一大发现,是哲学历史上最伟大的变革)第十一课寻觅社会的真谛第一框社会发展的规律1.识记:社会存在和社会意识的含义;经济基础的含义;两大社会基本矛盾;两条社会发展普遍规律2.理解:社会存在和社会意识的辩证关系;生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的关系;社会历史发展的总趋势;社会基本矛盾在不同历史阶段的不同表现及不同解决方式3.运用:说明社会存在对社会意识的决定作用引言:1.社会运动和自然运动有着共同的规律2.社会不同于自然界:在自然界起作用的完全是盲目的、自发的力量,社会历史则是由有意识的人的活动构成3.科学的世界观、历史观是形成正确的人生观和价值观的前提(1)社会存在:指社会生活的物质方面,它最主要、最根本的内容是物质资料的生产方式。

(2)社会意识:指社会生活的精神方面,是人类社会中各种精神生活现象的总称。

(既包括各种不同的风俗习惯和社会心理,也包括政治思想、法律思想、道德、科学、艺术、宗教、哲学等各种不同的社会意识形式)2(1)社会存在决定社会意识:①社会存在决定社会意识的内容和形式。

社会存在是第一性的,是社会意识的根源、前提和基础,社会意识是对社会存在的反映。

有什么样的社会存在,就有什么样的社会意识,②社会存在的性质决定社会意识的性质;(性质决定性质)③社会存在的变化发展决定社会意识的变化发展。

(发展决定发展)(2)社会意识对社会存在具有能动的反作用:①社会意识具有相对独立性:社会意识有时会落后于社会存在,有时又会先于社会存在而变化发展。

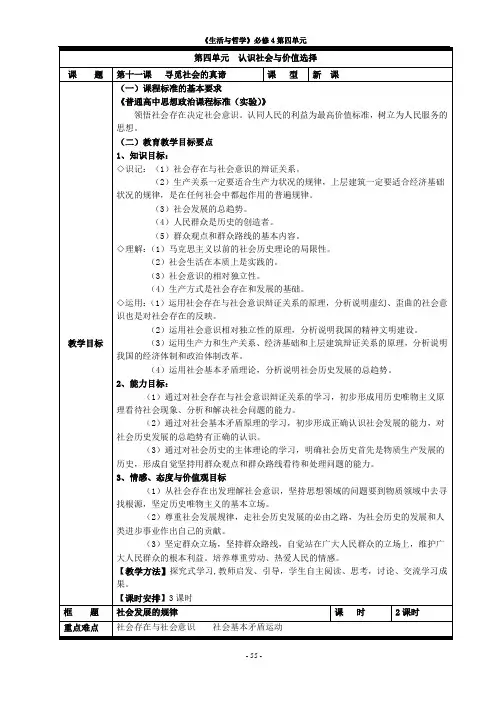

高三政治二轮复习研讨会交流材料潍坊四中张建亮张金秀必修4. 生活与哲学第四单元认识社会与价值选择二、重、难点简析1、重点:(1)社会存在与社会意识的辩证关系依据: 社会存在与社会意识的辩证关系原理是历史唯物主义的最基本原理,学生应认真掌握,并学会灵活运用。

(2)人在劳动中创造价值依据:①劳动是人的基本权利,是生存与发展的基础。

②人是价值的享有者、创造者、使用者。

(3)在创造和奉献中实现人生价值依据:理论:现实:(4)价值观的导向作用依据:①市场经济条件下,多种价值取向的存在影响人们的价值选择。

坚持正确的价值取向对构建和谐社会起重要作用。

②落实科学发展观需要正确的价值取向作指导。

2、难点:(1)人民利益是最高价值标准(重点)①对于社会主义国家而言,判断事物有无价值或价值大小的最高标准就是同社会发展规律要求相一致的最广大人民群众的根本利益。

在各种利益发生冲突时,人民利益是最高标准。

②人民群众是历史的创造者。

(2)自我价值与社会价值的统一①个人与社会的关系②自我价值只有与社会价值相统一、相结合才能实现自我价值。

三、热点链接点拨1、践行社会主义的荣辱观,构建社会主义和谐社会背景材料:(1)、2006年3月3日,胡锦涛看望出席政协十届四次会议的委员并参加分组讨论时说,社会风气是社会文明的程度的重要标志,是社会价值导向的集中体现,在我们的社会主义社会里,是非、善恶、美丑的界限绝对不能混淆,坚持什么、反对什么,倡导什么、抵制什么,都必须旗帜鲜明。

要引导广大干部群众特别是青少年树立社会主义的荣辱观,坚持以热爱祖国为荣、以危害祖国为耻;以为人民服务为荣、以背离人民为耻,以崇尚科学为荣、以愚昧无知无耻,以辛勤劳动为荣、以好逸恶劳为耻,以团结互助为荣、以损人利己为耻,以诚实守信为荣、以见利忘义为耻,以遵纪守法为荣、以违法乱纪为耻,以艰苦奋斗为荣、以骄奢淫逸为耻。

(2)、2006年5月23日,新华社受权发布了《中央精神文明建设指导委员会关于深入学习实践社会主义荣辱观,大力加强思想道德建设的意见》。

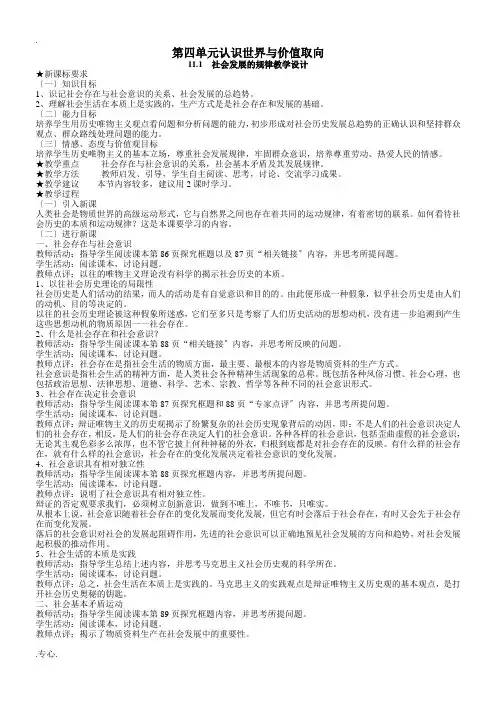

第四单元认识世界与价值取向11.1 社会发展的规律教学设计★新课标要求〔一〕知识目标1、识记社会存在与社会意识的关系、社会发展的总趋势。

2、理解社会生活在本质上是实践的,生产方式是是社会存在和发展的基础。

〔二〕能力目标培养学生用历史唯物主义观点看问题和分析问题的能力,初步形成对社会历史发展总趋势的正确认识和坚持群众观点、群众路线处理问题的能力。

〔三〕情感、态度与价值观目标培养学生历史唯物主义的基本立场,尊重社会发展规律,牢固群众意识,培养尊重劳动、热爱人民的情感。

★教学重点社会存在与社会意识的关系,社会基本矛盾及其发展规律。

★教学方法教师启发、引导,学生自主阅读、思考,讨论、交流学习成果。

★教学建议本节内容较多,建议用2课时学习。

★教学过程〔一〕引入新课人类社会是物质世界的高级运动形式,它与自然界之间也存在着共同的运动规律,有着密切的联系。

如何看待社会历史的本质和运动规律?这是本课要学习的内容。

〔二〕进行新课一、社会存在与社会意识教师活动:指导学生阅读课本第86页探究框题以及87页“相关链接〞内容,并思考所提问题。

学生活动:阅读课本,讨论问题。

教师点评:以往的唯物主义理论没有科学的揭示社会历史的本质。

1、以往社会历史理论的局限性社会历史是人们活动的结果,而人的活动是有自觉意识和目的的。

由此便形成一种假象,似乎社会历史是由人们的动机、目的等决定的。

以往的社会历史理论被这种假象所迷惑,它们至多只是考察了人们历史活动的思想动机,没有进一步追溯到产生这些思想动机的物质原因一一社会存在。

2、什么是社会存在和社会意识?教师活动:指导学生阅读课本第88页“相关链接〞内容,并思考所反映的问题。

学生活动:阅读课本,讨论问题。

教师点评:社会存在是指社会生活的物质方面,最主要、最根本的内容是物质资料的生产方式。

社会意识是指社会生活的精神方面,是人类社会各种精神生活现象的总称。

既包括各种风俗习惯、社会心理,也包括政治思想、法律思想、道德、科学、艺术、宗教、哲学等各种不同的社会意识形式。

《生活与哲学》第四单元练习题一、选择题(每小题2分,共50分)1.“昼出耕田夜绩麻,村庄儿女各当家;童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜。

”这首诗蕴涵的哲理是( )A .社会意识与社会存在无关B .社会存在决定社会意识C .人的意识与自然环境无关D .自然环境决定人的意识2.“不知荣辱乃不能成人”,这是千百年来传颂的至理名言。

胡锦涛总书记提出的社会主义荣辱观,汲取我国传统荣辱观之精华,联系当前社会问题,面向中华民族未来,具有强烈的民族性和时代性,有利于构建和谐社会。

上述材料说明( )①社会意识随着社会存在的变化而变化 ②价值观对人的行为有导向作用 ③事物处于前后相继的相互联系之中 ④认识的根本任务在于指导实践A .②③B .①②③C .①③④D .①②④3.根据历史唯物主义的观点,下列图示不正确的是( )A .生产力――--→决定反作用生产关系·经济基础――--→决定反作用上层建筑 B .社会历史发展――→依靠社会基本矛盾的解决――→依靠社会实践C .社会实践――→推动社会基本矛盾运动――→推动社会历史发展D .社会主义社会基本矛盾―――→解决方式阶级斗争―――→解决方式改革4.“群众是一串‘零’,再多也是零;杰出人物则是这串‘零’前的非零实数,一加到零前,就成了一个天文数字。

”此观点( )A .肯定了人民群众是社会变革的决定力量B .夸大了杰出人物的作用,否定了人民群众是历史的创造者C .告诫杰出人物一定要相信群众、依靠群众D .正确反映了人民群众和杰出人物在社会发展中的作用5.改革开放30年来,国人思想观念发生了三大转变。

转变之一:对待财富的态度——从“不敢富”到“求富”;转变之二:对待人的态度——从“物大于人”到“以人为本”;转变之三:对待自然的态度———从“人定胜天”到“人与自然和谐相处”。

国人思想观念发生转变的原因是( )A .社会存在的性质B .社会意识的变化C .社会存在的变化D .永恒不变的社会意识是不存在的6.《人民日报》指出,由于受“以粮为纲”思想的影响,解放以来洞庭湖面积迅速萎缩,其后果是水灾频繁。