丙型肝炎的流行病学与预防

- 格式:docx

- 大小:13.69 KB

- 文档页数:3

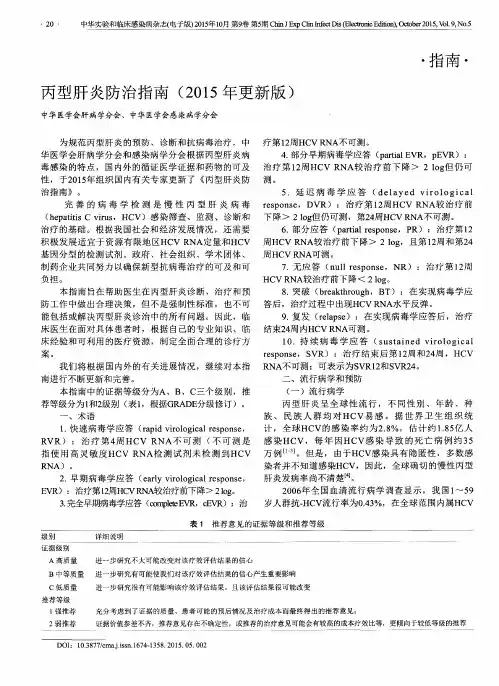

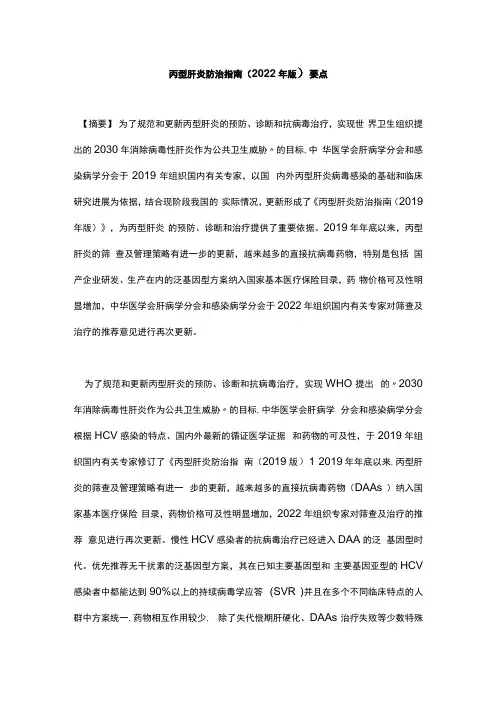

丙型肝炎防治指南(2022年版)要点【摘要】为了规范和更新丙型肝炎的预防、诊断和抗病毒治疗,实现世界卫生组织提出的2030年消除病毒性肝炎作为公共卫生威胁〃的目标,中华医学会肝病学分会和感染病学分会于2019年组织国内有关专家,以国内外丙型肝炎病毒感染的基础和临床研究进展为依据,结合现阶段我国的实际情况,更新形成了《丙型肝炎防治指南(2019年版)》,为丙型肝炎的预防、诊断和治疗提供了重要依据。

2019年年底以来,丙型肝炎的筛查及管理策略有进一步的更新,越来越多的直接抗病毒药物,特别是包括国产企业研发、生产在内的泛基因型方案纳入国家基本医疗保险目录,药物价格可及性明显增加,中华医学会肝病学分会和感染病学分会于2022 年组织国内有关专家对筛查及治疗的推荐意见进行再次更新。

为了规范和更新丙型肝炎的预防、诊断和抗病毒治疗,实现WHO提出的〃2030年消除病毒性肝炎作为公共卫生威胁〃的目标,中华医学会肝病学分会和感染病学分会根据HCV感染的特点、国内外最新的循证医学证据和药物的可及性,于2019年组织国内有关专家修订了《丙型肝炎防治指南(2019版)1 2019年年底以来,丙型肝炎的筛查及管理策略有进一步的更新,越来越多的直接抗病毒药物(DAAs )纳入国家基本医疗保险目录,药物价格可及性明显增加,2022年组织专家对筛查及治疗的推荐意见进行再次更新。

慢性HCV感染者的抗病毒治疗已经进入DAA的泛基因型时代。

优先推荐无干扰素的泛基因型方案,其在已知主要基因型和主要基因亚型的HCV 感染者中都能达到90%以上的持续病毒学应答(SVR )并且在多个不同临床特点的人群中方案统一,药物相互作用较少, 除了失代偿期肝硬化、DAAs治疗失败等少数特殊人群以外,也不需要联合利巴韦林(ribavirin )治疗,因此,泛基因型方案的应用可以减少治疗前的检测和治疗中的监测,也更加适合在基层对慢性HCV感染者实施治疗和管理。

丙型肝炎的流行病学特征和地理分布规律丙型肝炎是一种由丙型肝炎病毒(HCV)引起的肝炎,它是全球范围内的重要公共卫生问题。

本文将重点讨论丙型肝炎的流行病学特征和地理分布规律,以帮助人们更好地了解和预防这一疾病。

一、全球流行病学特征丙型肝炎是一种慢性肝炎,其主要传播途径是通过血液传播,包括输血、注射毒品、医疗操作和器官移植等。

此外,性传播和母婴传播也是丙型肝炎的传播途径,尤其在一些高流行区域。

丙型肝炎具有隐匿性和潜伏性强的特点,感染者往往在症状出现之前数年甚至十几年内不知道自己感染了病毒。

这使得丙型肝炎的感染者数量庞大,全球估计有超过7000万人感染了HCV。

二、地理分布规律丙型肝炎在全球范围内的地理分布具有一定的差异性。

根据世界卫生组织的数据,丙型肝炎主要分布在亚洲、非洲和拉丁美洲等地区。

其中,埃及是丙型肝炎的高流行区,该国的感染率高达10-15%。

此外,一些亚洲国家如中国、印度和巴基斯坦等也是丙型肝炎的高流行区。

丙型肝炎的地理分布与各地区的卫生条件、医疗水平以及人口迁移等因素密切相关。

一些地区由于医疗资源匮乏,输血安全措施不完善,以及注射毒品和性行为等高风险行为的普遍存在,导致了丙型肝炎的高发生率。

此外,一些地区的人口迁徙也加剧了丙型肝炎的传播。

三、预防与控制针对丙型肝炎的预防与控制措施主要包括以下几个方面:1. 加强健康教育:通过宣传教育,提高公众对丙型肝炎的认识和防范意识,促使人们采取积极的预防措施。

2. 提高医疗质量:加强医疗机构的管理,确保输血和医疗操作的安全性,减少丙型肝炎的血液传播。

3. 推广疫苗接种:目前已经有丙型肝炎疫苗问世,疫苗接种是预防丙型肝炎的有效手段。

各国应积极推广疫苗的接种,特别是在高流行区。

4. 加强监测和筛查:建立健全的监测系统,及时掌握丙型肝炎的流行情况,对高风险人群进行筛查和干预,有助于早期发现感染者并进行治疗。

总结起来,丙型肝炎是一种全球性的肝炎疾病,其流行病学特征和地理分布规律具有一定的差异性。

丙型肝炎危害评估丙型肝炎是一种由丙型肝炎病毒(HCV)引起的传染病,主要通过血液传播,也可通过性接触和母婴传播。

该病毒感染后可导致急性或慢性肝炎,严重的情况下可能发展为肝硬化和肝癌。

因此,对于丙型肝炎的危害评估十分重要。

1. 流行病学数据根据世界卫生组织(WHO)的数据,全球约有7100万人感染了丙型肝炎病毒。

每年有40万人死于丙型肝炎相关的疾病,其中包括肝硬化和肝癌。

丙型肝炎是导致肝硬化和肝癌的主要原因之一。

2. 传播途径丙型肝炎主要通过血液传播,例如共用注射器、输血或器官移植、医疗操作中的不当消毒等。

此外,性接触和母婴传播也可能导致感染。

丙型肝炎病毒在外界环境中可以存活一段时间,因此接触污染的物体或表面也可能导致感染。

3. 感染后的症状丙型肝炎的潜伏期一般为2周至6个月。

感染者可能出现乏力、食欲不振、恶心、呕吐、腹痛、黄疸等症状。

在一些患者中,丙型肝炎可能表现为慢性感染,长期存在于体内而不引起明显症状。

4. 危害评估丙型肝炎的危害主要体现在以下几个方面:- 肝炎:感染丙型肝炎病毒后,可能出现急性或慢性肝炎,导致肝脏受损。

- 肝硬化:长期的丙型肝炎感染可能导致肝脏纤维化和肝功能损害,最终发展为肝硬化。

肝硬化会导致肝脏功能减退,严重时可能导致肝衰竭。

- 肝癌:丙型肝炎是肝癌的主要危险因素之一。

长期的丙型肝炎感染会增加患肝癌的风险。

- 经济负担:丙型肝炎的治疗费用较高,对个人和社会经济造成一定负担。

5. 预防和控制措施为了减少丙型肝炎的危害,以下措施可以采取:- 疫苗接种:目前已经有丙型肝炎的疫苗可供接种,接种疫苗是预防感染的有效方法。

- 避免血液传播:避免共用注射器、正确使用安全注射器、确保医疗操作中的消毒措施等可以减少血液传播的风险。

- 安全性行为:使用安全套可以减少性传播的风险。

- 母婴传播预防:孕妇在怀孕期间进行丙型肝炎病毒筛查,及时采取预防措施,可以减少母婴传播的风险。

- 提高公众意识:加强对丙型肝炎的宣传教育,提高公众对于丙型肝炎的认识和预防意识。

丙型肝炎的流行病学调查和风险评估丙型肝炎是一种由丙型肝炎病毒(HCV)引起的肝脏疾病,全球范围内都存在一定的流行病学特点和风险因素。

本文将探讨丙型肝炎的流行病学调查和风险评估,以加深对该疾病的理解和预防控制。

一、流行病学调查1.1 流行病学特点丙型肝炎是一种全球性的公共卫生问题,据世界卫生组织(WHO)数据显示,全球约有7000万人感染了丙型肝炎病毒。

亚洲、非洲和拉丁美洲是高流行地区,其中埃及是世界上丙型肝炎感染率最高的国家之一。

1.2 传播途径丙型肝炎主要通过血液传播,包括注射毒品、输血、器官移植、医疗操作、共用注射器等。

此外,性传播和母婴传播也是常见途径。

近年来,注射毒品成为丙型肝炎传播的主要途径之一。

1.3 高危人群丙型肝炎感染的高危人群包括注射毒品者、输血受过污染者、接受过器官移植手术者、医务人员、性伴有丙型肝炎感染者、妊娠期妇女等。

此外,长期接触血液制品的人群,如血友病患者,也存在感染风险。

二、风险评估2.1 个体风险评估个体风险评估是针对特定人群进行的,主要通过了解其暴露史、感染情况和相关危险因素来评估感染丙型肝炎的风险。

对于高危人群,如注射毒品者和医务人员,应加强相关宣教和防护措施,减少感染风险。

2.2 群体风险评估群体风险评估是对特定人群或特定地区进行的,通过调查病例分布、流行病学调查和相关数据分析来评估感染丙型肝炎的整体风险。

这有助于制定针对性的预防策略和控制措施,提高公众的健康意识和预防意识。

2.3 风险因素控制针对丙型肝炎的风险因素,可以采取一系列控制措施。

例如,加强医疗操作的感染控制,确保安全注射和手术操作,避免血液制品的交叉感染。

此外,推广安全性行为,如避免共用注射器、使用安全套等,也是减少感染风险的重要措施。

结语丙型肝炎的流行病学调查和风险评估是预防和控制该疾病的重要基础。

通过了解流行病学特点和风险因素,可以制定针对性的预防策略和控制措施,减少感染风险。

个体和群体风险评估的结合,有助于提高公众的健康意识和预防意识,共同促进丙型肝炎的预防和控制工作。

丙型肝炎的流行病学与预防丙型肝炎(丙肝)是一种常见的病毒性肝炎,在世界范围内广泛流行,是欧、美、日本等国家导致肝硬化和肝癌的最主要的病因,也是我国输血后肝炎的主要病因。

全球的丙型肝炎病毒(hepatitis C virus, HCV)感染率约为%,即感染人群约有1亿7千万。

在美国有%~2%的人口(约4百万人)抗-HCV阳性。

我国人群中抗-HCV阳性率约为1%~3%,因此估计我国的抗-HCV阳性人群约有3千万。

抗-HCV阳性率随年龄的增加有增加趋势,每10岁约增加%~%,30~40岁年龄段抗-HCV阳性率最高。

丙肝的主要临床特点是在感染后极易慢性化,约75%~80%的急性丙肝患者转为慢性感染,其中大多数人发展为慢性肝炎。

据估计,经过10~20年的慢性病程后,至少20%的患者发展为肝硬化,部分患者发展为肝癌。

在欧、美国家,丙型肝炎肝硬化已成为肝移植的主要病因。

一、丙肝的传播途径丙肝主要通过血液途径传播,常见的方式有输血或血制品(如血浆、白蛋白、凝血因子、球蛋白、成分血制品等)、静脉或肌肉注射(非一次性使用的注射器如静脉吸毒)、手术操作(包括各种外科手术、内窥镜检查、牙科治疗、文身、美容等)、血液透析、医务人员被注射针头或手术刀剪意外刺破、性行为传播、母婴传播、器官移植(供者为HCV感染者)、公共场所共用剃须刀及修脚等。

西方国家的丙肝传播途径以注射毒品为主,尤其是年轻的丙肝患者。

由于对献血员的HCV指标筛查较为严格,因此西方国家经输血传播的丙肝较少见。

据报道,在1986年以前发达国家的输血后丙肝发病率为5%~13%, 1986~1990年降为%~9%,在建立了第一代丙肝检测试剂后,输血后丙肝的发病率再次降低为%~3%。

我国的丙肝传播途径以输血为主,其次为手术或注射造成的医源性感染或性传播。

母婴传播率较低,不超过6%。

80年代末,在我国的职业献血员中曾出现因为成分献血导致的丙肝暴发流行,且由于献血员的感染而导致了大批受血患者感染HCV。

丙型肝炎流行病学特征及地区差异分析丙型肝炎是一种由丙型肝炎病毒(HCV)引起的肝炎疾病,其流行病学特征和地区差异对于制定预防和控制策略至关重要。

本文将从不同角度分析丙型肝炎的流行病学特征及地区差异。

一、丙型肝炎的传播途径丙型肝炎主要通过血液传播,包括输血、注射毒品、医疗操作、器官移植等。

此外,性传播和母婴传播也是丙型肝炎的传播途径,尤其在一些高流行区域。

二、丙型肝炎的感染率根据世界卫生组织的数据,全球约有7000万人感染了丙型肝炎病毒,其中约2.3万人死于丙型肝炎相关疾病。

丙型肝炎的感染率在不同地区存在明显差异,主要受到传播途径、卫生条件和医疗水平等因素的影响。

三、地区差异的分析1. 高流行区域:亚洲、非洲和东欧等地区是丙型肝炎的高流行区域。

这些地区的传播途径多样,包括医疗操作不规范、输血和注射毒品等。

此外,一些地区的卫生条件较差,医疗资源不足,也增加了丙型肝炎的传播风险。

2. 中等流行区域:北美洲、西欧和澳大利亚等地区是丙型肝炎的中等流行区域。

这些地区的传播途径主要是注射毒品和性传播。

然而,由于医疗水平较高,卫生条件较好,丙型肝炎的感染率相对较低。

3. 低流行区域:一些发达国家如日本和韩国等地区是丙型肝炎的低流行区域。

这些地区的传播途径主要是医疗操作和输血等。

然而,由于这些地区实施了严格的血液筛查和疫苗接种等措施,丙型肝炎的感染率大大降低。

四、预防和控制策略为了减少丙型肝炎的传播和控制疫情,需要采取一系列预防和控制策略。

首先,加强对丙型肝炎的宣传教育,提高公众的健康意识。

其次,加强医疗机构的感染控制措施,包括规范医疗操作、加强血液筛查和器械消毒等。

此外,推广丙型肝炎疫苗的接种,尤其是在高流行区域和易感人群中。

总之,丙型肝炎的流行病学特征和地区差异对于制定相应的预防和控制策略具有重要意义。

通过加强宣传教育、改善卫生条件、规范医疗操作和推广疫苗接种等措施,我们可以有效降低丙型肝炎的感染率,保护公众健康。

丙肝流行病学调查流程与注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!丙型肝炎流行病学调查流程及注意事项详解丙型肝炎(Hepatitis C)是一种由丙型肝炎病毒(HCV)引起的传染病,主要通过血液传播。

丙型肝炎的流行病学与预防

丙型肝炎(丙肝)是一种常见的病毒性肝炎,在世界范围内广泛流行,是欧、美、日本等国家导致肝硬化和肝癌的最主要的病因,也是我国输血后肝炎的主要病因。

全球的丙型肝炎病毒(hepatitis C virus, HCV)感染率约为執即感染人群约有1亿7千万。

在美国有%〜2% 的人口(约4百万人)抗-HCV阳性。

我国人群中抗-HCV阳性率约为理〜3%,因此估计我国的抗-HCV阳性人群约有3千万。

抗-HCV阳性率随年龄的增加有增加趋势,每10岁约增加%〜%, 30〜40岁年龄段抗-HCV阳性率最高。

丙肝的主要临床特点是在感染后极易慢性化,约75%〜80%的急性丙肝想者转为慢性感染,其中大多数人发展为慢性肝炎。

据估计,经过10〜20年的慢性病程后,至少20%的患者发展为肝硬化,部分患者发展为肝癌。

在欧、美国家,丙型肝炎肝硬化已成为肝移植的主要病因。

一、丙肝的传播途径

丙肝主要通过血液途径传播,常见的方式有输血或血制品(如血浆、白蛋白、凝血因子、球蛋白、成分血制品等)、静脉或肌肉注射(非一次性使用的注射器如静脉吸毒)、手术操作(包括齐种外科手术、内窥镜检査、牙科治疗、文身、美容等)、血液透析、医务人员被注射针头或手术刀剪意外刺破、性行为传播、母婴传播、器官移植(供者为HCY感染者)、公共场所共用剃须刀及修脚等。

西方国家的丙肝传播途径以注射毒品为主,尤其是年轻的丙肝患者。

由于对献血员的HCV指标筛査较为严格,因此四方国家经输血传播的丙肝较少见。

据报道,在1986年以前发达国家的输血后丙肝发病率为5%〜13%, 1986-1990年降为%〜9%,在建立了第一代丙肝检测试剂后,输血后丙肝的发病率再次降低为%^3%o我国的丙肝传播途径以输血为主,其次为手术或注射造成的医源性感染或性传播"母婴传播率较低,不超过6%« 80年代末,在我国的职业献血员中曾出现因为成分献血导致的丙肝眾发流行,且由于献血员的感染而导致了大批受血患者感染HCV。

自1998年我国开始实施无偿献血后,输血后丙肝的发病率大幅度下降,其原因主要是由于无偿义务献血者绝大多数是正常人,抗-HCV阳性率很低。

而有偿献血员由于多次献而或成分献血等原因,有较高的HCV感染率。

有作者调查1998〜1999年河南瀑河无偿献血员13 000余人,則亢-HCV阳性率仅%,同自然人群的抗-HCV 阳性率相似。

而有偿献血员的抗-HCV阳性率为%。

另有调査1999年湖北省职业献血者和非职业献血者的抗-HCV,前者的阳性率高达亂后者仅%。

有偿和无偿献血员的抗-HCV阳性率分别为%和%。

因此献血员的感染是导致我国丙肝髙发的主要原因。

此外,献血员的来源也与抗-HCV的阳性率有关。

农民献血员的抗-HCV阳性率最高%〜%),军人、工人、学生等则较低(% 〜%)。

目前我国筛查献血员HCV感染的主要指标是抗-HCV,但由于试剂灵敏度的原因或感染者本身的缘故,一些HCV感染的献血员不能测出抗-HCV,其比例可达20亂输人这部分献血员的血或血制品仍然可能感染HCV。

因此目前长期、大疑输血的患者仍然有很高的HCV感染率。

血液透析患者因为反

复多次输血或接触血制品,因此有较高的HCV感染率,国外报道,血液透析患者抗-HCV阳性率高达90%u我国报道的血液透析患者抗-HCV阳性率低于外国,约为15%〜37%。

其中血液透析伴输血的患者HCV感染率为%,无输血的血液透析患者HCV感染率为%:输全血的透析患者HCV感染率高达70%,而输压积红细胞的透析患者感染率为乱

二、丙肝的转归

因为HCV感染后极易慢性化(慢性化率75%〜85%),因此多数患者转为慢性丙肝并长期携带病毒。

丙肝慢性化的原因还不十分淸楚,但与HCV的准种数多有关。

准种现象是RNA 病毒的一个共同特点,如果宿主针对某一HCV优势株产生了中和抗体,那么其它类型的准种则因免疫反应性的不同而不能与中和抗体结合,从而逃避宿主的免疫攻击,并大量复制成为体内的优势株。

据报道,在一个患者体内可以同时克隆出20多种HCY准种。

在HCV感染的前16周,HCV基因组上岀现的非同义核昔酸替换数量可以预测疾病转归(慢性化与否)。

在大多数患者体内有抗HCV中和抗体,该抗体对病毒的免疫压力促成了病毒准种出现,形成更为复杂的病毒群体,并逃避机体免疫系统的攻击,导致感染慢性化。

此外,HCV对宿主的免疫系统也有很大的影响,可以导致机体的体液免疫和细胞免疫系统不能有效攻击病毒,这是HCV感染慢性化的另一重要原因。

HCV导致肝细胞损伤的机制还不十分淸楚,但与乙型肝炎病毒的损伤机制有所不同。

一般认为,HCV导致的肝细胞损伤机制是多方而的,包括病毒对肝细胞的直接损伤、纽【胞介导的细胞毒作用、细胞因子效应、凋亡等机制。

HCV导致肝细胞脂肪变性已经被确认为是貝核心抗原直接作用的结果。

慢性丙肝发展为肝硬化和肝癌的比例较高,据日本和美国对输血后丙肝患者随访10〜29年,发现%〜51%的患者发展为肝硬化,%〜$发展为肝癌,死于肝病的占乩慢性丙肝的重要临床特点之一是感染后症状轻,进展速度慢,肝功能指标多为正常或轻度异常,不易被患者或医生发现,因而在社会上形成了一个庞大的、隐匿的、未被诊断的慢性丙肝人群,也形成了一个极具危险性的隐匿的传染源, 在丙肝的传播中起着十分重要的作用。

对这部分患者及早诊断和治疗,是控制我国丙肝发病率的关键。

三、丙肝的预防与治疗

丙肝的预防尚无疫苗可用,这是因为HCV的基因变异性较大,体内产生的中和抗体难以应付不断出现的大量的新的病毒准种。

因此目前丙肝的预防重点在于保护易感人群、切断传播途径、早期诊断和治疗已感染HCV的患者(即传染源)。

由于人们对HCV普遍易感,因此应当在人群中广泛宣传有关丙肝的知识。

用最敏感特异的试剂对献血员进行严格筛选。

取缔职业献血员,是阻断输血后丙肝的重要途径。

同时医务人员要慎用血制品,严格掌握血制品的适应证。

推广一次性使用的注射器对于基层医疗单位预防丙肝非常重要,而对于注射毒品的人防止感染则更为重要。

医疗器械如内窥镜、手

术器械、牙科钻、针灸针等要严格消毒,确保可以杀死HCV。

男性使用避孕套对防止HCV的性传播有很好的作用。

如冇龄妇女为丙肝患者,最好先进行抗HCV的治疗,待疾病痊愈或控制良好时再怀孕生育,有助于减少母婴的垂直传播。

对于医生的宣传教育,不仅限于肝病专科医生,苴他各科医生也要充分了解丙肝的传播途径和易感人群。

对于有输血或血制品史的患者或有手术史的患者,要提醒他们定期检査肝脏酶学指标和抗-HCV,出现异常时立刻检测HCVRNA以确诊有无丙肝。

对于临床上不明原因肝功能指标异常的患者,要想到丙肝的可能性,并注意询问有无输血史、手术史等,并及早进行抗-HCV和HCV RNA的检查。

鉴于抗-HCV检测有一立的漏诊率,因此对可疑想者要进行HCV RNA检测。

另外由于HCY RNA 检测必须用聚合酶链反应的方法,该法灵敏度高而影响因素多,误差多,因此必要时需多次检测才能确诊。

在社会上也要广泛宣传丙肝的有关知识,尤貝是丙肝的传播途径,教育人们避免不必要的無需。

建议曾有输血或血制品史、手术史的患者主动到医院检查肝功能和丙肝指标,以及早诊断、及早治疗,避免发展为严重肝病,同时也便于控制传染源,减少对周羽人群的威胁。

丙肝的治疗效果明显优于乙型肝炎,干扰素和病毒呼(利巴韦林)的联合治疗仍然是治疗丙肝的最佳标准方案,可以使多数急性丙肝和40%以上的慢性丙肝患者肝功能长期正常,HCVRNA长期阴性,症状完全消失,达到治愈或接近治愈的效果。

近年新出现的聚乙二醇干扰素(即长效干扰素)较以前的普通F扰素疗效有显著提高。

国外还有一些新的抗HCV药物如HCV反义核酸、NS3丝氨酸蛋白酶等在初步的抗病毒试验中显示了很高的疗效,将进人临床试验。