数字媒体艺术概论第三章教案

- 格式:doc

- 大小:692.00 KB

- 文档页数:11

《数字媒体艺术概论》《数字媒体艺术概论》《数字媒体艺术概论》课程编号:02120610课程名称:数字媒体艺术概论 Theory of Digital Media Arts学分:2.0 学时:32(其中实验学时:0学时)一、目的与任务1、课程性质:必修2、课程类别:专业必修课3、教学目的与任务:《数字媒体艺术概论》是专为《数字媒体技术》课程游戏和动漫方向的学生开设的一门专业必修课。

课程内容包括数字媒体艺术的范畴和主要特征、数字媒体艺术的对象范围和分类、数字媒体艺术创作方法、西方科学艺术观的形成和发展、数字媒体艺术发展简史和数字媒体艺术造型语言等。

培养学生以当前计算机与数字媒体在平面设计、广告传播、动画制作、在线媒体和网络游戏方面的应用做好铺垫。

二、教学内容、重点、难点及学时分配第一章数字媒体艺术设计概论1.1 数字媒体艺术的概念和基本构成1.2 数字媒体艺术的表现特征1.3 数字媒体艺术设计的分类1.4 数字媒体艺术设计的教育1.5 数字媒体艺术和网络新媒体1.6 数字媒体艺术与计算机:新视觉艺术1.7 算法、软件和机器智能:数字媒体艺术创作方法探究教学重点:1、数字媒体艺术的概念与表现特征2、艺术与计算机的关系教学难点:1、“视觉艺术”与“新视觉艺术”的内容及本质区别2、创意思维的培养第二章数字媒体艺术的特征分析2.1 照片合成与拼贴艺术:数字艺术的美学溯源2.2 新视觉震撼:数字媒体时代的电影和动画艺术2.3 网络艺术面面观:新媒体和艺术大众化2.4 数字媒体艺术和道德建设:科技文化与人文精神教学重点:1、蒙太奇、审美观念的改变与观众的视觉追求 23、新媒体网络艺术特征面面观教学难点:1、电影的特技效果与观众的受落2、电子游戏内容对传统价值观的挑战第三章科学和艺术的结晶:数字媒体艺术3.1 科学与艺术的同源性3.2 数字媒体艺术的美学溯源3.3 毕达哥拉斯和“数学之美”3.4 从艺术到科学:达?芬奇的探索之路3.5 现代艺术的诞生和心灵探索之旅3.6 另类之美:杜尚眼中的“技术和艺术”3.7 梦的再现:超现实主义世界3.8 科技、艺术与生活:工业设计的兴起3.9 埃舍尔的拓扑学艺术3.10 数字媒体艺术:科学与艺术思维的统一教学重点:1、抽象思维与形象思维的对立统一2、数字信息时代:科学和艺术的殊途同归3、数字媒体艺术的美学溯源教学难点:1、视觉艺术中的科学: 比例法、透视学、解剖学和光影法2、Baohus的艺术理念与实际应用第四章数字媒体艺术发展简史4.1 追本溯源:计算机技术发展的回顾4.2 计算机、电信和大众传播:数字媒体发展历程4.3 诗人拜伦之女的梦想:计算机与艺术联姻的历史4.4 科学家的艺术之梦:计算机艺术的摇篮曲《星球大战》和ILM:数字艺术的成长之路 4.54.6 星火燎原的十年:苹果电脑、Adobe与河野洋一郎4.7 从恐龙复活到冰海沉船:数字艺术的大众盛宴4.8 20世纪回顾:一个技术和艺术相互融合的历史4.9 新世纪展望:一个多元化的数字媒体艺术时代4.10 任重道远:中国数字媒体艺术的起步和发展教学重点:1、多媒体技术的发展历程2、数字媒体艺术的起源、发展、前景教学难点:1、新媒体艺术所涵盖的内容2、新、旧媒体的开端与终止、两者的关系及发展的趋势第五章数字媒体设计与创意产业的发展5.1 新经济增长点:创意产业和内容产业5.2 渐入佳境:中国的内容数字化产业5.3 再创辉煌:数字媒体设计与互联网经济5.4 数字化生活:数字电视、宽带媒体和在线教育5.5 新型两栖人才:创意产业与数字媒体设计人才教学重点:1、数字媒体产业在国际舞台上的影响2、中国的数字化产品与人才需求教学难点:1、两大发展模块:动漫产业与游戏开发,其本质内容及相互并存的关系2、创意产业与数字媒体设计、创作人才需求的定位第六章计算机、数字媒体和信息服务业6.1 无所不在的“界面”和设计:人机界面设计6.2 平面媒体的视觉传达:平面设计、插图、广告和VI设计6.3 从科学绘画到图形模拟:科普插图和科学计算可视化跨媒体设计:工业设计、包装和多媒体产品设计 6.46.5 数字艺术的展示舞台:纺织品与服装设计6.6 三维动画和效果图:建筑景观、室内装潢与环艺设计6.7 信息时代的会展业:展览与展示设计6.8 走向未来的媒体设计:互联网和在线媒体设计6.9 娱乐业的高科技:电子游戏和网络游戏设计6.10 独立制片人:数字电影、动画和数字视频设计教学重点:1、视觉传达涵盖的内容2、三维动画的发展趋势:二维动画是否将被取代其位置,3、游戏开发的新领域,从电子游戏、网络游戏到手机游戏教学难点:1、平面设计应具备的艺术性与商业性2、完全地依赖计算机对新媒体的实现所造成的担忧3、高清,从前期到后期制作的技术跨越第七章结束语:数字媒体艺术与设计的展望7.1 结论一:科技进步和观念创新是推动数字媒体艺术的动力7.2 结论二:新媒体带来艺术的新视野和新思维7.3 结论三:创意产业和信息设计是未来数字媒体艺术发展的主流7.4 结论四:新媒体将通往一个崭新的艺术民主和大众化时代教学重点:1、数字媒体艺术与设计的展望教学难点:1、新媒体被大众所接受所必经之路三、考核及成绩评定平时成绩+考试成绩(平时成绩占:20%,考试成绩占80%)考核方式:提交作品四、教科书、参考书[1] 《标志与设计》[2] 《空白与设计》[3] 《配色全攻略》[4] 《色彩设计》[5] 《创意漫游》。

《数字媒体艺术专业导论》课程教学大纲—、课程基本信息课程代码:19170214课程名称:数字媒体艺术专业导论英文名称:Introduction to digital media art课程类别:专业课学时:64学分:2适用对象:数字媒体艺术本科专业考核方式:考查(课程设计)先修课程:无二、课程简介《数字媒体艺术专业导论》是数字媒体艺术专业的必修课程之一,本课程是使学生了解并掌握数字媒体艺术相关的理论知识。

介绍数字媒体艺术的发展历史、现状和趋势,山此熟悉数字媒体艺术的发展历程,理解变化的动因,分析未来发展趋势;数字媒体艺术概念界定、数字媒体艺术的分类、数字媒体艺术与新媒体艺术及数字媒体艺术与传统影视艺术的关联,理解数字媒体艺术基本概念和分类,明确其与相关艺术领域的关系,了解促使数字媒体艺术学科形成的技术基础,把握技术应用平台的基本框架;数字媒体艺术作品、数字媒体艺术交流活动等。

通过本课程使学生对所学专业的具备一定的了解基础与数字媒体艺术鉴赏能力。

"Introduction to digital media art" is one of the required courses for digital media art major. This course is to enable students to understand and master the theoretical knowledge related to digital media art. This paper introduces the development history, current situation and trend of digital media art, so as to be familiar with the development process of digital media art, understand the causes of change, analyze the future development trend; define the concept of digital media art, the classification of digital media art, digital media art and new media art, and the relationship between digital media art and traditional film and television art, and understand the basic concepts of digital media art And classification, clear its relationship with related art fields, understand the technical basis of digital media art discipline, grasp the basic framework of technology application platform; digital media art works, digital media art exchange activities, etc. Through this course, the students will have a certain understanding of the basis of their major and the ability to appreciate digitalmedia art.三、课程性质与教学目的通过本课程的学习,让学生从科学和艺术发展的角度,对数字媒体艺术的发展历史和现状,数字媒体艺术和创意产业,数字媒体艺术的来龙去脉和发展规律,数字媒体艺术与其他相关领域的联系和区别,让学生掌握对数字艺术、数字媒体和信息设计本质知识。

![数字媒体艺术概论01[16页]](https://uimg.taocdn.com/9b153154b8f67c1cfbd6b8bf.webp)

第四章数字媒体艺术简史●教学目的:(1)了解数字媒体发展历程和重大事件;(2)掌握重要科学家和艺术家的贡献;(3)理解一个技术和艺术相互融合的历史;(4)理解数字艺术、媒介与需求的关系;(5)新媒介对艺术发展的影响。

●教学重点:(1)掌握重要科学家和艺术家的贡献;(2)理解一个技术和艺术相互融合的历史;(3)理解数字艺术、媒介与需求的关系;(4)新媒介对艺术发展的影响。

●教学难点:(1)理解一个技术和艺术相互融合的历史;(2)理解数字艺术、媒介与需求的关系。

●教学计划:使用8课时完成本节教学任务。

其中理论教学4课时,实践教学4课时。

●教学方法与手段:讲授法,教案;理论联系实际,以专题的方式安排学生分组进行课堂讨论。

●教学内容:引言:计算机与艺术联姻的历史可以追溯到19世纪。

随着1946年“爱尼亚克”(ENIAC)计算机的诞生,计算机开始在人类艺术活动中扮演角色。

1952年,美国爱荷华数学家本?拉波斯基首创了名为《电子抽象》的黑白电脑图像,形成了世界上第一幅计算机“艺术”作品。

80年代中期苹果公司推出的带有视窗和鼠标的Macintosh 电脑风靡一时。

Macintosh电脑和Adobe公司PostScript版的激光打印机成为印刷出版业革命的先锋。

数字媒体艺术的发展历程大致可以划分为以下几个时期。

50~60年代:计算机艺术的启蒙时代;70年代:计算机艺术的探索时代;80年代:数字媒体艺术的兴起和蓬勃发展时代;90年代:数字媒体艺术的繁荣时期。

今天是数字媒体艺术的多元化深入时期。

其“多元化”在于其独特的跨媒体表现形式和艺术风格多样性和个性化。

“深入”则意味着技术与艺术创新有着更广阔的表现空间。

“深入”也体现媒体和网络艺术新形式美学的新一轮的探索。

马克思曾说过:资本主义一百年的发展创造了比人类有史以来一切经济活动而创造的还要多的物质财富。

而二十世纪后半叶人类文明历史上最辉煌的成就就是计算机的发明和因特网、数字媒体的诞生。

《数字媒体艺术概论》课程教学大纲(课程编码:000000000)一、课程的性质与任务《数字媒体艺术概论》是数字媒体艺术专业的必修课程之一,数字媒体艺术理论知识在数字媒体艺术各领域以及制作数字艺术作品的各环节中均是不可或缺的知识基础,所以本课程是使学生了解并掌握数字媒体艺术相关的理论知识。

通过本课程的学习,向学生介绍数字媒体艺术的发展历史、现状和趋势,由此熟悉数字媒体艺术的发展历程,理解变化的动因,分析未来发展趋势;数字媒体艺术概念界定、数字媒体艺术的分类、数字媒体艺术与新媒体艺术及数字媒体艺术与传统影视艺术的关联,理解数字媒体艺术基本概念和分类,明确其与相关艺术领域的关系;数字视频技术、信息技术、数字图像技术等,了解促使数字媒体艺术学科形成的技术基础,把握技术应用平台的基本框架;数字媒体艺术作品、数字媒体艺术交流活动,熟悉数字媒体艺术的主题和客体,了解艺术构思、创作和发表、展示、交流的整体过程;研究和分析数字媒体艺术创作的特点、时间和空间特性、交互性、自由、开放等特性。

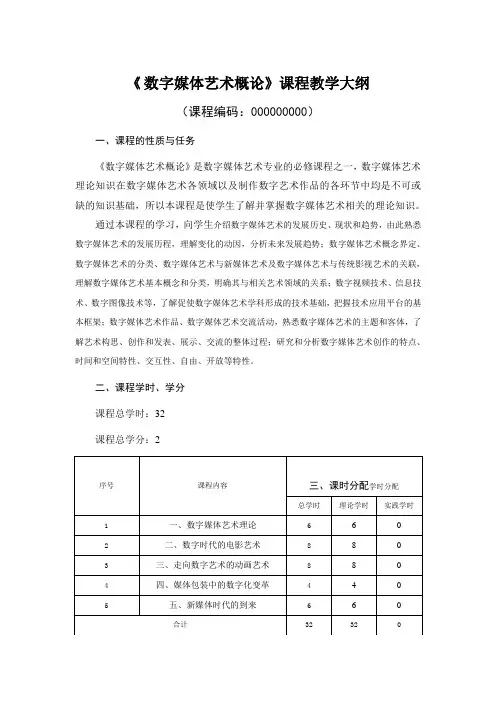

二、课程学时、学分课程总学时:32课程总学分:2四、适用专业及年级本课程适用于数字媒体专业大学三年级五、课程教学目的和要求课程教学目的:本课程意使学生了解并掌握数字媒体艺术相关的理论知识。

掌握数字媒体艺术概念的界定,以及数字媒体艺术在电影、动画、媒体包装等领域中的应用和发展变化。

知晓新媒体的相关理论知识。

课程教学要求:熟悉数字媒体艺术的发展历程,理解变化的动因,分析未来发展趋势。

了解数字媒体艺术概念界定、数字媒体艺术的分类、数字媒体艺术与新媒体艺术及数字媒体艺术与传统影视艺术的关联,理解数字媒体艺术基本概念和分类,明确其与相关艺术领域的关系;数字视频技术、信息技术、数字图像技术等,了解促使数字媒体艺术学科形成的技术基础,把握技术应用平台的基本框架;数字媒体艺术作品、数字媒体艺术交流活动,熟悉数字媒体艺术的主题和客体,了解艺术构思、创作和发表、展示、交流的整体过程。

大学四年级数字媒体艺术设计教案分享导言:数字媒体艺术设计是一门结合艺术和技术的学科,它涵盖了广泛的领域,包括图像设计、动画制作、交互设计等。

在大学四年级阶段,为学生提供一份系统而全面的数字媒体艺术设计教案是至关重要的。

本文将分享一份旨在培养学生创造力、专业技能和团队协作能力的数字媒体艺术设计教案。

第一章课程简介1.1 课程名称:数字媒体艺术设计1.2 授课对象:大学四年级学生1.3 课程目标:培养学生的创造力和专业技能,使其能够独立完成数字媒体艺术设计项目1.4 教学方式:理论教学结合实践操作,课堂讲授与项目实践相结合第二章教学内容安排2.1 课程概述:本课程将介绍数字媒体艺术设计的基本概念、原理和流程,包括图像设计、动画制作、交互设计等内容。

通过理论教学和实践操作,学生将获得相关技能和知识。

2.2 课程大纲:(这里不再重复描述整个课程大纲,仅列举几个重点内容)2.2.1 图像设计通过学习Photoshop等软件使用,掌握图像处理和修饰技巧,包括调整图片色彩、排版设计和图片编辑等。

2.2.2 动画制作学习使用After Effects等软件制作动画,掌握关键帧动画、运动轨迹设计和特效制作等技巧。

2.2.3 交互设计介绍交互设计的基本原理,学习使用Sketch等软件进行交互界面设计和用户体验优化。

第三章教学方法和手段3.1 理论教学:通过课堂讲授和案例分析,向学生介绍数字媒体艺术设计的基本理论和方法,培养其创意思维和设计能力。

3.2 实践操作:通过实际案例和项目实践,指导学生应用所学知识和技能进行实际的数字媒体艺术设计。

学生分组完成设计项目,提高团队合作能力。

3.3 独立研究:鼓励学生进行独立研究,积累更多的案例和经验,并提供相应的指引和支持。

第四章评价与考核4.1 作业评审:对学生的作业进行定期评审,针对作品的创意、技术运用和设计效果进行评价,给予具体的改进意见和建议。

4.2 项目展示:组织学生进行项目展示,向学校和社会展示他们的设计成果,提高学生的自信心和专业能力。

《数字媒体艺术导论》教学大纲课程类别:专业核心课适用专业:数字媒体应用技术授课学时:36课程学分:2一、课程性质、任务本课程是我院计算机应用专业数字媒体应用技术专业的一门必修课,在课程体系中起核心位置。

本课程面向理工科专业学生,培养学生的艺术素养,提高学生对数字艺术的认知能力。

本课程是一门理论课程,通过了解数字媒体艺术设计的历史与实践领域,结合社会、经济、文化进行剖析,使学生全面地理解数字技术与艺术的关系,了解数字艺术设计的发展趋向,培养学生对艺术与新技术结合的洞察力,为将来的工作打下理论基础。

二、课程培养目标本课程的教学任务是通过扎实的理论学习,通过研究数字艺术设计的范例,让学生掌握数字艺术的创作理念,发展学生在数字技术平台上分析、解决和评价问题的能力,以及拓展知识和继续学习的能力。

通过本课程的学习,具体达到以下几点基本要求:(一)知识目标1.提高对数字艺术的认知能力2.了解数字艺术的发展趋势3.理解数字技术与艺术的关系4.理解数字艺术设计的相关知识、实践领域5.掌握分析与评论数字艺术作品的知识和能力(二)素质目标1.培养学生对于数字艺术设计的理论能力,树立数字艺术设计理念。

2.培养学生严密的逻辑思维能力、严谨的学风、创新意识和创新精神,强化团队合作的意识。

3.具备数字媒体艺术从业者的基本职业素质,也为后期数字媒体设计课程做好准备。

三、选用教材与参考资料教材版本信息《数字媒体艺术导论》宫承波田旭梁培培著中国广播影视出版社教材使用评价本书以任务驱动式启发教学,知识点逻辑性强,实例丰富,案例经典,结构紧凑,注重职业能力的培养。

同时每个任务后配套了相应的上机参考题和课后思考,十分有利于学生课后的练习和学习,是一本优秀的教材。

选用的参考资料1.《数字媒体艺术概论》,李四达,清华大学出版社四、本课程与其他课程的联系与分工先修课程:无后续课程:数字影视制作系统课程等五、课程教学内容与基本要求第一章数字媒体艺术概说(一)、教学内容第一节数字媒体艺术初探第二节数字媒体艺术与数字技术第三节数字媒体艺术特征及影响第四节数字媒体艺术发展与文化(二)、教学目的要求1.了解什么是数字媒体2.了解数字媒体艺术与数字技术的相同与不同3.掌握数字媒体艺术的特征4.掌握数字媒体艺术的发展与文化第二章数字媒体艺术理论探究(一)、教学内容第一节数字媒体艺术与传播理论第二节数字媒体艺术的审美价值第三节数字媒体艺术的形式语言(二)、教学目的要求1.掌握数字媒体艺术与传播理论的联系与区别2.掌握数字媒体艺术的审美价值3.掌握数字媒体艺术的形式语言第三章数字媒体艺术与传统艺术(一)、教学内容第一节数字媒体与传统艺术形态第二节数字媒体艺术对传统艺术的影响(二)、教学目的要求1.掌握数字媒体与传统艺术形态的联系2.掌握数字媒体艺术对传统艺术的影响第四章数字媒体时代的文学艺术(一)、教学内容第一节数字技术与文学艺术新形态第二节数字技术对文学艺术的影响第三节数字化生存与文学艺术新发展(二)、教学目的要求1.掌握数字时代文学艺术的新形态模式2.了解数字技术对文学艺术的影响3.了解数字化时代下文学艺术的发展趋势第五章数字媒体时代的电视艺术(一)、教学内容第一节电视技术的发展与创新第二节电视艺术的数字化转型(二)、教学目的要求1.掌握电视技术的发展与创新知识2.掌握电视技术是如何数字化转型的第六章数字媒体时代的电影艺术(一)、教学内容第一节数字电影技术原理及制作方式第二节数字技术对电影艺术的影响第三节数字技术与电影艺术新形态(二)、教学目的要求1.了解电影技术的原理和制作方式2.了解数字技术对电影艺术的影响3.掌握数字技术下的电影艺术新形态有哪些第七章数字媒体时代的游戏艺术(一)、教学内容第一节数字游戏概说第二节数字游戏设计与策划第三节数字游戏创意与传播(二)、教学目的要求1.了解什么是数字游戏2.掌握数字游戏的设计与策划理论3.掌握数字游戏的创意与传播理论六、教学学时分配七、课程考核要求及考核方法考核方式为考试,平时占30%,期末占70%;期末考试为试卷考试。

第一章数字媒体艺术设计概论5.是指以数字科技和现代传媒技术为基础,将人的理性思维和艺术的感性思维融为一体的新艺术形式。

突出表现:“数字绘画艺术”或“电脑美术”。

应用表现形式:借助数字技术或数字媒体来创作的其他视觉艺术或设计作品。

6.本质和内涵:是基于数字媒体的一门艺术,是视觉艺术、设计学、计算机图形图像学和媒体技术相互交叉的学科。

核心:艺术设计和计算机科学与技术的交叉表现形式:电子媒体或数字媒体表达内容:多是数字媒体形式的美术作品或设计作品媒体传播形式:借助于新媒体形式或数字载体研究重点:如何应用数字艺术创作工具(即图形图像软件),根据人的需求和艺术设计规律来创作和表现具有视觉美感的艺术作品或服务业产品,并基于数字媒体时空来延伸和发展人类的艺术创造力和想象力。

7.计算机图形学、视觉艺术和数字媒体技术三者的结合部分划为数字媒体艺术设计8.数字媒体艺术的科技依赖性(分形,描述生物有机体的特征或模拟自然界的山川河流、创作者和观赏者对硬件的依赖)//媒体依赖性(对传统媒介=五大媒介+移动媒介的依赖)//娱乐性、大众性和社会服务功能9.网络艺术特点:短暂性、瞬时传播性(广泛性和快捷性)、虚拟性和可下载性、无限复制性(降低了网络艺术品的艺术价值,过目即忘)10.从业人员所需技巧:①熟练掌握软件技术+设计创意、设计语言的学习和设计思维的训练②压缩、解压缩技术,媒体转换技术,计算机网络管理知识,虚拟现实③应用传播学和媒体技术学11.数字媒体成为主流原因:生活环境数字化,价值观的变化,影响传统艺术形态的存在。

12.艺术形式:视觉艺术、听觉艺术、视觉-想象艺术13.数字媒体艺术表现特征一,主要以计算机作为创作工具或展示手段(数字化)谭力勤《数字与原始:北美原著民兽皮上的动画艺术》经过计算机设计完成后表现形式不一定是电子媒介,由计算机的手段来实现二,数字媒体艺术的交互性和结果不确定性(交互性)1,用户决定作品的发展第一个运用人工只能概念的商业软件是1993年问世的Simlife2,作品结局的不确定性三,数字媒体艺术作品具有更丰富的媒体表现形式(集成性)“多媒体”和“超媒体”的艺术。

池州学院现代传媒系教案2013——2014学年第二学期课程名称数字媒体艺术概论任教班级13广告1,2主讲教师杨璞职称职务讲师使用教材数字媒体艺术概论(第二版)课程性质与目标 (2)池州学院2013——2014学年度第二学期教学进度表 (3)第一章数字媒体艺术理论 (7)第二章数字媒体艺术美学 (20)第三章科学、艺术与数字媒体艺术 (28)第四章数字媒体艺术简史 (37)第五章数字媒体艺术与创意产业 (49)第六章数字媒体艺术与信息化设计 (57)课程性质与目标一、课程名称:数字媒体艺术概论二、课程性质:本课程是广告学专业的专业课程。

本课程旨在提高学生对数字媒体艺术的认识及鉴赏能力,培养他们对数字媒体艺术的兴趣。

三、课程教学目的:本课程从科学和艺术发展的角度,对数字媒体艺术的概念、分类、发展历史和现状,数字媒体艺术理论、范畴、实践方法和应用领域等问题进行了深入和系统的阐述。

通过案例分析阐述数字媒体艺术的来龙去脉和发展现状,探索了数字媒体艺术与其他相关领域的联系和区别,使学生能够加深对数字艺术、数字媒体和信息技术本质的了解。

四、课程教学目标:(1)掌握数字媒体艺术的概念、分类以及数字媒体艺术的理论、范畴和实践方法;(2)掌握数字媒体艺术的来龙去脉与发展现状;(3)了解数字媒体艺术与其他相关领域的联系和区别;(4)提高学生对数字媒体艺术的认识及鉴赏能力以及数字媒体艺术的兴趣。

五、课程教学重点:(1)掌握数字艺术和设计的双重属性;(2)理解科学和艺术的统一;(3)理解数字艺术、媒介与需求的关系;(4)掌握重要科学家和艺术家的贡献;(5)理解文化与商业的关系;(6)理解数字媒体技术对传统视觉设计、插画的影响;(7)理解数字内容产业;(8)理解因特网的发展趋势和网络艺术的不同形式;(9)理解跨界整合与设计;六、课程教学难点:(1)掌握数字艺术和设计的双重属性;(2)理解科学和艺术的统一;(3)理解数字艺术、媒介与需求的关系;(4)理解因特网的发展趋势和网络艺术的不同形式;七、课程教学原则和教学方法:本课程在教学过程中应遵从以下几点原则:(一)树立新的教学观和学生观。

第三章科学、艺术与数字媒体艺术教学目的:(1)理解科学与艺术、分形与自然的奇妙之处;(2)理解科学和艺术的统一。

教学重点:(1)理解科学和艺术的统一。

教学难点:(1)理解科学和艺术的统一。

~教学计划:使用4课时完成本节教学任务。

其中理论教学2课时,实践教学2课时。

教学方法与手段:讲授法,教案;理论联系实际,以专题的方式安排学生分组进行课堂讨论。

教学内容:引言:数字媒体艺术与生俱来就有向往和追求真理的天性。

正是在追求真理的征途上,科学和艺术携手而行,科学探索物质世界,艺术追求美的感受。

本章将从古希腊的美学开始,探索西方艺术史中蕴涵的科学观;探索西方现代艺术和技术的结合的历史;由此更清晰的梳理出数字媒体艺术的美学思想来源。

/一、科学与艺术的同源性1、艺术中的技术与技术中的艺术技术与艺术的关系:(1)技术与艺术是两个不同的概念。

(2)技术是一种方式、过程和手段;艺术既可以是方式,过程和手段,又可以指艺术品、艺术现象。

(3)在设计中,艺术与技术应是统一互为关系,犹如一张纸的两面,分离的属性,或者说艺术是技术存在的最高形态。

千万年来,艺术与技术总是携手并进,技术是艺术存在的真正基础,艺术也是在技术中成长起来的。

世界文明史上和艺术史上的一些伟大杰作,如金字塔、巴特农神庙、拜占庭的圆顶教堂、哥特式圣殿等都是伟大艺术的典范,又都是当时最新技术、伟大技术的产物。

中国工艺美术史上的彩陶、蛋壳陶、青铜器、瓷器、丝绸等,也都是杰出的艺术品,同时又都是当时科学技术的结晶和代表。

(4)艺术必须通过一定技术加以表现,有时它又表现为一种技术。

}(5)技术是艺术存在的基础。

技术发展到一定阶段时问题需要更高层次的艺术观念来导引和互助,这样才能使技术溶入艺术之中。

没有对现代艺术的深切理解和艺术方式的把握,不可能创造出好的作品。

总之,设计艺术是艺术与科学技术统合的产物。

2、科学、技术与艺术三者的相互关系(1)科学与技术:科学是在技术的地础上发生和成长起来的(2)技术与艺术:技术是艺术不可分离的属性或者说是技术存在的最高形态。

千百年来艺术与技术总是携手并进,技术是艺术存在的真正基础,艺术也是在技术中生长起来。

(3)艺术与科学:工艺艺术和设计艺术是艺术与科学结合的产物。

工艺的发展、工艺技术的进步与科学的发展密切相关,但工艺美术不是科学和技术的载体.而更重要的通过整合的方式,将科学与艺术结合起来,即通过艺术的方式将科学技术展示出来。

而科学往往是通过技术或工艺技术的方式走向与艺术结合之路的。

3、艺术中的技术与技术中的艺术:作为知识创新体系一部分的艺术设计创新:(1)创新是艺术设计的本质特征,设计即创新,在设计创新的内涵和过程中,新知识具有重要地位,知识创新是指通过科学研究获得新的科学和技术科学知识的过程,目的是追求新发现,探求新规律,创立新学说,积累新知识。

}(2)艺术设计是知识创新的重要组成部分,是科学技术与艺术结合的产物。

•简洁性、对称性与大自然美学德国动物学家和哲学家恩斯特•海因里希•菲利普•奥古斯特•海兊尔( 1834-1919)认为生物学在许多斱面与艺术类似。

自然界中的对称,比如单细胞生物中的放射虫对他的艺术天赋有很大的启发。

海兊尔擅长版画和插图,尤其著名的是他画的浮游生物和海母的画,这些图画生动地体现了生物世界的美。

在其1896年发表的巨著《自然的艺术形式》中含有数百幅非常细腻的植物、花卉和放射虫的骨骼的插图。

他的插图生动地体现出了大自然赋予生物的绝妙的对称结构。

)大脑功能分区的侧视图(左)和顶视图(右)。

现代神经生理科学证明:左脑是理解语言的中枢,是逻辑思维的中枢。

而右脑具有形象思维和创新功能(资料来源)。

{[二、西斱传统美学中的科学思维1、古希腊写实主义艺术(亚里士多德说:“人是理性的动物。

”理性是全人类共有的区别于动物的本质特征,但在世界各民族中,理性思维能力的强弱却互有差别。

人本主义世界观和理性主义思维方式是古希腊人建立的西方文化的传统基因。

古希腊人在征服自然的经验中逐渐认识了自然的规律,并在混沌的自然现象中看到了宇宙秩序的表现形式。

古希腊哲学家毕达哥拉斯(公元前582年一507年)把一切自然现象都归结为数学的法则,从而建立了完整的理性主义思想体系,并为西方文化的发展奠定了理性主义的基调。

古希腊人对数学的信仰表现在其文化的各个领域,这一信仰更是在艺术中得到了突出表现。

盛行于原始艺术中的直观的自然主义,在古希腊艺术中变成了理性的写实主义。

2、数学之美:古希腊的比例和和谐的自然主义宇宙观古希腊艺术家根据数的规律,赋予艺术作品以比例、大小、结构和节奏等要素。

换句话说,他们通过这些要素来创作一切艺术作品,无论是抽象的庙宇,抑或是具象的人像。

在古希腊人看来,一个整体的各个部分之间存在着一定的比例关系,而“美”就来源于比例的和谐。

这种几何标准(包括金字塔构图、黄金分割比等)成为西方形式主义美学的基石。

古希腊人建立的理性主义艺术观念在文艺复兴时期的艺术家那里则体现为对透视学、人体解剖学等科学原理和写实技法的钻研和运用。

由此,经过数百年中无数艺术家的不断探索,西方人建立了一套完整的写实绘画体系。

这种绘画能在二维的平面上再现出三维空间中的立体形象,造成一种逼肖客观自然的“幻象”。

看这种绘画如同面对实景,画中的一切栩栩如生。

正如清代画家邹一桂看到西方写实绘画后说的,“画宫室于墙壁,令人几欲走进”。

3、达〃芬奇(1452-1519)莱昂纳多〃达〃芬奇是意大利文艺复兴时期第一位画家,也是整个欧洲文艺复兴时期最杰出的代表人物之一。

他是一位思想深邃、学识渊博、多才多艺的艺术大师、科学巨匠、文艺理论家、大哲学家、诗人、音乐家、工程师和发明家。

他在几乎每个领域都做出了巨大的贡献。

后代的学者称他是“文艺复兴时代最完美的代表”,是“第一流的学者”,是一位“旷世奇才”。

所有的,以及更多的赞誉他都当之无愧。

(1)在天文学上,达〃芬奇对传统的“地球中心说”持否定的观点。

他认为地球不是太阳系的中心,更不是宇宙的中心,而只是一颗绕太阳运转的行星,太阳本身是不运动的。

)(2)达〃芬奇还认为月亮自身并不发光,他只是反射太阳的光辉。

他的这些观点的提出早于哥白尼“太阳中心说”。

甚至在当时,达〃芬奇就幻想利用太阳能了。

此外,达〃芬奇的“科学研究”还涉及到动植物学、物理学、空气动力学、鸟类飞行原理、建筑学、雕塑、流体力学、地图学等领域….(3)达〃芬奇在解剖学和生理学上也取得了巨大的成就,被认为是近代生理解剖学的始祖。

他掌握了人体解剖知识,从解剖学入手,研究了生理学和医学。

他最先采用蜡来表现人脑的内部结构,也是设想用玻璃和陶瓷制作心脏和眼睛的第一人。

他发现了血液的功能,认为血液对人体起着新陈代谢的作用。

(4)达〃芬奇研究过心脏,他发现心脏有四个腔,并画出了心脏瓣膜。

他认为老年人的死因之一是动脉硬化,而产生动脉硬化的原因是缺乏运动。

后来,英国的威廉.哈维证实和发展了达〃芬奇的这些生理学成果。

(5)科学家,艺术家,工程师达〃芬奇的研究和发明还涉及到军事和机械方面,他发明了飞行机械、直升飞机、降落伞、机关枪、手榴弹、坦克车、潜水艇、双层船壳战舰、起重机等等。

他还在数学领域和水利工程等方面作出了重大的贡献。

可以说,达。

芬奇的研究涉及到自然科学的每一部门,他的思想和才能深入到人类知识的各个领域。

他是世界上少有的全面发展的学者。

达〃芬奇不仅是一个伟大的艺术家,也是一个卓有成效的科学探索者,还是一个颇具创造性的工程师。

毫无疑义,达〃芬奇是一个杰出的通才,是一个在艺术、科学、技术领域都有超凡表现的人物。

达〃芬奇无论是在艺术领域,还是在自然科学领域,都取得了惊人的成就。

他的眼光与科学知识水平超越了他的时代。

他代表了集科学和艺术于一身而成就非凡的经典范例。

集科学和艺术于一身而成就非凡的经典范例。

三、 20世纪科学对艺术的影响数字媒体艺术美学思想来源:数字媒体艺术的美学思维主要受到来自以下几个方面的影响。

蒙德里安、康定斯基的抽象主义艺术、包豪斯的工业设计思想、杜尚的达达主义艺术和未来派艺术、本世纪五六十年代动力艺术和光效应艺术、七十年代的录像装置艺术(Video Art)。

此外,以艺术家安迪〃沃霍尔和劳申伯格为代表的波普(Pop Art)艺术、以达利、马格利特为代表的超现实主义、以现代版画艺术大师埃舍尔为代表的“科学观念绘画”均和现代数字媒体艺术的表现和思维方式存在密切的逻辑联系。

¥1、物理学迚步改变了人们对时空的认识1916年,现代物理学奠基人阿尔伯特•爱因斯坦(Albert Einstein,1879~1955)完成了《广义相对论的基础》,提出了由于有物质的存在,空间和时间会发生弯曲的假说。

广义相对论指出:时间、空间是相对的,即在惯性系统内,空间长度、时间快慢和质量大小都将随物体的运动速度而变化由此,牛顿的时空恒定的观点受到了质疑和挑戓。

2、工业革命、机器与速度的讴歌:未来主义爱因斯坦相对论动摇了关于固定空间与连续时间的概念,而车轮则使人们真正感到了这种变化的力量和一种现代意识。

这种现代性也就是表明了一种新的艺术态度,即:现代艺术就是要对生活环境中发生的一切变化做出适当的记载,它包括接受人类的无意识与非理性的因素。

此外,速度、技术感与革命性:对机器、速度与技术的崇拜也成为现代文艺美学革命性的根源。

而来自于现代工业的代表性产物—汽车与火车的速度,从另一个角度改变人与世界的关系,也就是时间的角度。

这些引起了前卫艺术家们的极大兴趣。

未来主义艺术运动(1910-1945)是20世纪起源于意大利的艺术和社会运动。

它强调的未来,包括速度,技术,青年和暴力,和物体,如汽车,飞机和工业城市的现代概念与荣耀的主题。

3、未来主义艺术运动的广泛影响随着其领导人马里内蒂在1944年去世,未来主义作为一个连贯的和有组织的艺术运动现在被认为已经结束了。

但未来主义影响了许多20世纪的艺术运动,装饰艺术,激浪派,结构主义,超现实主义和达达。

同时未来主义理想仍然是西斱现代文化的重要组成部分,如强调青春,速度,力量和技术表现等在许多现代商业电影和文化中有所体现。

西斱科幻电影和日本的动漫艺术家们对人与金属、机甲的迷恋多源于未来主义思想。

此外,马里内蒂的理想也是欧洲超人哲学的明显的成分。

甚至互联网初期的“数字朋兊”也大多可以追溯到未来主义的精神寄托。

]【佛洛依德与梦的解析1900年,心理学家弗洛伊德出版了他的心理学名著《梦的解析》,对人的梦境做了认真而科学的分析。

弗洛伊德从对梦的解释入手,开创了精神分析学理论。

弗氏认为潜意识能够控制人们的行动,而“性爱”和“精力冲动”则在潜意识中起着无形的作用,至于艺术则要表现幻想的世界,而这种幻想往往也同人们“性爱”得不到满足的表现有关,同时他还把梦境的表现也看作是一种无意识的自然流露。