影响酸雨形成的因素

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:1

关于我国酸雨的形成、危害及防治对策报告摘要随着社会的进步,人类对工业产品的大量需求,从而带动了工业的发展,然而,工业的大量发展,伴随着的是大量烧煤的烟囱排放出的SO2酸性气体或汽车排放出来的氮氧化物烟气上升到天上形成了酸雨。

酸雨对人类造成了很大危害。

酸雨的防治措施主要是减少酸雨、要减少烧煤排放的二氧化硫和汽车排放的氮氧化物。

关健词:酸雨危害防治措施一、酸雨的定义:1、酸雨的定义酸雨正式的名称是为酸性沉降,它可分为“湿沉降”与“干沉降”两大类,前者指的是所有气状污染物或粒状污染物,随着雨、雪、雾或雹等降水型态而落到地面者,后者则是指在不下雨的日子,从空中降下来的落尘所带的酸性物质而言。

2、评判酸雨的标准酸雨是含有相对较高酸性的降水。

一般的降水,在一个标准大气压、25℃时,它的酸碱度PH值大约为5.65,为弱酸性。

而酸雨是指PH小于5.6的降水。

因大气中含有天然和人为的污染物,降水过程中把二氧化硫、氮氧化物和其它杂质通过化学反应生成各种酸类,使雨水酸化,降落到地面。

3、我国酸雨形势我国酸雨正呈蔓延之势,是继欧洲、北美之后世界第三大重酸雨区。

80 年代,我国的酸雨主要发生在以重庆、贵阳和柳州为代表的川贵两广地区,酸雨区面积为 170 万平方公里。

到 90 年代中期,酸雨已发展到长江以南、青藏高原以东及四川盆地的广大地区,酸雨面积扩大了 100 多万平方公里。

以长沙、赣州、南昌、怀化为代表的华中酸雨区现已成为全国酸雨污染最严重的地区,其中心区年降酸雨频率高于 90%,几乎到了逢雨必酸的程度。

以南京、上海、杭州、福州、青岛和厦门为代表的华东沿海地区也成为我国主要的酸雨区。

华北、东北的局部地区也出现酸性降水。

1998 年,全国一半以上的城市,其中 70% 以上的南方城市及北方城市中的西安、铜川,图们和青岛都下了酸雨。

酸雨在我国已呈燎原之势,覆盖面积已占国土面积的 30% 以上。

二、酸雨的形成1、酸雨的形成原因酸雨的形成是一种复杂的大气化学和大气物理的现象。

酸雨化学成分-概述说明以及解释1.引言1.1 概述酸雨是指大气中的降水具有酸性的现象,它是由于大气中的有害气体与水蒸气等物质相互作用而形成的。

酸雨的问题已经引起了全球范围内的广泛关注,因为它对环境和人类健康都带来了严重的影响。

酸雨主要是由二氧化硫(SO2)和氮氧化物(NOx)的排放引起的。

这些物质主要来自于工业生产、交通运输和能源消耗等人类活动。

当SO2和NOx排放到大气中,并与大气中的水蒸气和氧气相互作用时,就会产生硫酸(H2SO4)和硝酸(HNO3),它们会溶解在降水中,形成酸性的酸雨。

酸雨对环境和生态系统造成了诸多危害。

首先,酸雨导致土壤酸化,使得土壤中的营养物质流失,影响植物的生长和发育。

其次,酸雨对水生生物造成了毒害,破坏了水体中的生态平衡。

此外,酸雨还对建筑物、文化遗产等人类的文化和历史遗产产生了腐蚀性影响,并直接影响人类的健康。

鉴于酸雨的严重影响,各国政府和国际组织已经采取了一系列措施来减少酸雨的形成和排放。

例如,强化对工业和交通排放物的监管,加强环境保护意识的宣传教育等。

但是,要想全面解决酸雨问题,还需要进一步加大力度,采取更加有效的措施。

因此,本文将重点介绍酸雨的化学成分,了解其形成机理和影响因素,从而为酸雨问题的解决提供科学依据和对策建议。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以如下所示:文章结构:本文共分为三个部分,分别是引言、正文和结论。

引言部分将首先概述酸雨化学成分的重要性和广泛存在的问题,介绍酸雨对环境和人体的影响,以及引发酸雨形成的原因。

进而,说明文章的结构和目的。

正文部分主要包括酸雨的形成原因、酸雨的化学成分以及酸雨对环境和人体的影响。

在酸雨的形成原因部分,将详细介绍酸雨形成的过程和影响因素。

然后,对酸雨的化学成分进行详细的分析和解释,探讨其中的主要成分和来源。

最后,论述酸雨对环境和人体的不良影响,包括对大气、水体、土壤和生物的危害。

结论部分将对酸雨化学成分的重要性进行总结,强调对酸雨问题的重视。

影响酸雨形成的因素酸雨为酸性沉降中的湿沉降,酸性沉降可分为湿沉降与干沉降两大类,导致酸雨形成因素有很多,以下是由店铺整理关于影响酸雨形成的因素内容,希望大家喜欢!酸雨形成的因素近代工业革命,从蒸汽机开始,锅炉烧煤,产生蒸汽,推动机器;而后火力电厂星罗棋布,燃煤数量日益猛增。

遗憾的是,煤含杂质硫,约百分之一,在燃烧中将排放酸性气体SO2;燃烧产生的高温还能促使助燃的空气发生部分化学变化,氧气与氮气化合,也排放酸性气体NOx。

它们在高空中为雨雪冲刷,溶解,雨就成为了酸雨;这些酸性气体成为雨水中杂质硫酸根、硝酸根和铵离子。

1872年英国科学家史密斯分析了伦敦市雨水成份,发现它呈酸性,且农村雨水中含碳酸铵,酸性不大;郊区雨水含硫酸铵,略呈酸性;市区雨水含硫酸或酸性的硫酸盐,呈酸性。

于是史密斯最先在他的著作《空气和降雨:化学气候学的开端》中提出“酸雨”这一专有名词。

酸雨的成因是一种复杂的大气化学和大气物理的现象。

酸雨中含有多种无机酸和有机酸,绝大部分是硫酸和硝酸,还有少量灰尘。

酸雨是工业高度发展而出现的副产物,由于人类大量使用煤、石油、天然气等化石燃料,燃烧后产生的硫氧化物或氮氧化物,在大气中经过复杂的化学反应,形成硫酸或硝酸气溶胶,或为云、雨、雪、雾捕捉吸收,降到地面成为酸雨。

如果形成酸性物质时没有云雨,则酸性物质会随着浮沉一起降落到地面,这叫做干沉降,以区别于酸雨、酸雪等湿沉降。

干沉降物在地面遇水时复合成酸。

酸云和酸雾中的酸性由于没有得到直径大得多的雨滴的稀释,因此它们的酸性要比酸雨强得多。

高山区由于经常有云雾缭绕,因此酸雨区高山上森林受害最重,常成片死亡。

硫酸和硝酸是酸雨的主要成分,约占总酸量的90%以上,我国酸雨中硫酸和硝酸的比例约为10∶1。

酸雨形成的影响因素1、酸性污染物的排放及转换条件。

一般说来,某地SO2污染越严重,降水中硫酸根离子浓度就越高,导致ph值越低。

2、大气中的氨(NH3)对酸雨形成是非常重要的。

我国酸雨污染研究概述摘要:近年来,随着社会经济的发展,工业发展速度加快,我国的酸雨现象逐年加重,中国酸雨区已成为继欧洲和北美之后的世界三大酸雨区之一。

本文通过文献查阅并结合部分教材综合论述了酸雨的形成、影响因素、危害及控制措施。

关键字:酸雨;影响因素;危害;防治措施1、前言英国化学家SMITHRA在英格兰调查了酸沉降现象,并在1872 年出版的《空气和雨: 化学气象学的开端》一书中叙述了世界工业发展先驱城市———曼彻斯特市郊区降水中含有高浓度SO₄²⁻,首次提出酸雨概念,但当时并未引起足够的重视。

1972年瑞典政府把酸雨作为一个国际性的环境问题向人类环境会议提交了报告。

1975年第一次国际性酸雨和森林生态系统讨论会在美国举行,该会议讨论了酸雨对地表、土壤、森林和植被的严重危害,自此酸雨问题受到了普遍重视。

到20 世纪40年代酸雨引起了各国学者的普遍关注并开展了研究,我国则自20世纪70年代起开始研究酸雨污染[1]。

2、酸雨的形成及其影响因素2.1 酸雨的形成:酸雨是指pH 值<5.6的大气降水,是由于人类活动排放的大量酸性物质,主要是含硫化合物(SO₂)和含氮化合物(NOₓ),两者在大气中经过均相氧化和非均相氧化转变为H₂SO₄和HNO₃,并溶于雨水降落到地面所形成的。

图表12.2影响酸雨形成的因素:(1)酸性物质的排放及其转化条件:硫氧化物和氮氧化物及它们的盐类,是形成酸雨的主要酸性物质,降水酸度的时空分布与大气中的SO₂、NOₓ和降水中的SO₄²⁻、NO₃⁻浓度的时空分布存在着一定的相关性。

(2)大气中的氨:降水的pH值决定于硫酸、硝酸与NH₃以及碱性尘粒的相互关系。

NH₃是大气中委员的气态碱,由于它易溶于水,能与酸性气溶胶或雨水中的酸起中和作用,从而可降低雨水的酸度[2]。

(3)大气颗粒物和降尘浓度的影响:大气中的颗粒物和降尘在云水降落过程中被吸附、冲刷,起到缓冲作用,中和降水的酸度。

酸雨的形成机制摘要:酸雨的形成是一种复杂的大气化学和大气物理现象。

酸雨中含有多种无机酸和有机酸,给环境带来广泛的危害,造成巨大的经济损失。

所以研究了解酸雨的形成机制及途径,对于防止、减少、乃至消除酸雨带来的危害将有积极的作用。

关键词: 酸雨区域 酸雨的形成机制 双重来源机制正文:所谓酸雨简单说,是指因空气污染而造成的酸性降水,通常认为大气降水与2SO 气体平衡,酸度pH 低于5.6时,降水即为酸雨。

【1】广义的是指酸性物质的干、湿沉降。

前者干沉降指的是所有气状污染物或粒状污染物,随着雨、雪、雾或雹等降水型态而落到地面者,后者则是对不下雨的日子,从空中降下来的落尘所带的酸性物质而言。

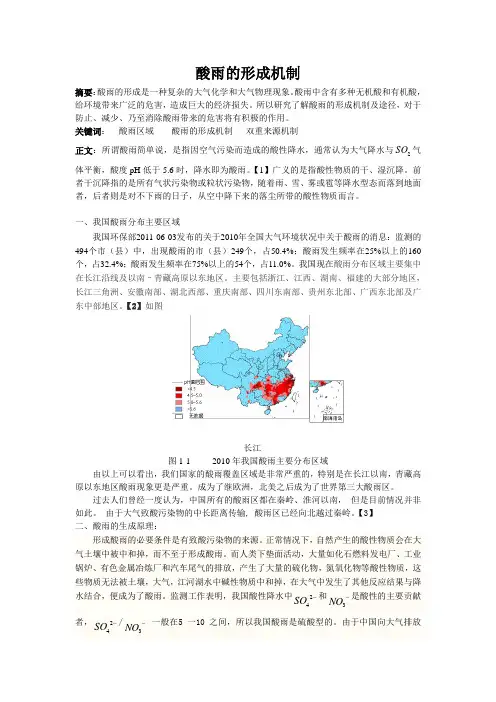

一、我国酸雨分布主要区域我国环保部2011-06-03发布的关于2010年全国大气环境状况中关于酸雨的消息:监测的494个市(县)中,出现酸雨的市(县)249个,占50.4%;酸雨发生频率在25%以上的160个,占32.4%;酸雨发生频率在75%以上的54个,占11.0%。

我国现在酸雨分布区域主要集中在长江沿线及以南–青藏高原以东地区。

主要包括浙江、江西、湖南、福建的大部分地区,长江三角洲、安徽南部、湖北西部、重庆南部、四川东南部、贵州东北部、广西东北部及广东中部地区。

【2】如图长江图1-1 2010年我国酸雨主要分布区域由以上可以看出,我们国家的酸雨覆盖区域是非常严重的,特别是在长江以南,青藏高原以东地区酸雨现象更是严重。

成为了继欧洲,北美之后成为了世界第三大酸雨区。

过去人们曾经一度认为,中国所有的酸雨区都在秦岭、淮河以南, 但是目前情况并非如此。

由于大气致酸污染物的中长距离传输, 酸雨区已经向北越过秦岭。

【3】二、酸雨的生成原理: 形成酸雨的必要条件是有致酸污染物的来源。

正常情况下,自然产生的酸性物质会在大气土壤中被中和掉,而不至于形成酸雨。

而人类下垫面活动,大量如化石燃料发电厂、工业锅炉、有色金属冶炼厂和汽车尾气的排放,产生了大量的硫化物,氮氧化物等酸性物质,这些物质无法被土壤,大气,江河湖水中碱性物质中和掉,在大气中发生了其他反应结果与降水结合,便成为了酸雨。

我国酸⾬形成的主要原因是 中国从⼋⼗年代开始,就对酸⾬污染进⾏观测调查研究。

很多都想知道酸⾬是怎么来的,形成酸⾬的主要原因是什么的问题。

下⾯店铺告诉你酸⾬形成的主要原因。

供⼤家参考! 酸⾬的类型 酸⾬中的阴离⼦主要是硝酸根和硫酸根离⼦,根据两者在酸⾬样品中的浓度可以判定降⽔的主要影响因素是⼆氧化硫还是氮氧化物。

⼆氧化硫主要是来⾃于矿物燃料(如煤)的燃烧,氮氧化物主要是来⾃于汽车尾⽓等污染源。

相关的⽂献中,通过硫酸根和硝酸根离⼦的浓度⽐值将酸⾬的类型分为三类,如下: (1)硫酸型或燃煤型:硫酸根/硝酸根>3 (2)混合型:0.5<硫酸根/硝酸根<=3 (3)硝酸型或燃油型:硫酸根/硝酸根<=0.5。

由此,可以根据⼀个地⽅的酸⾬类型来初步判断酸⾬的主要影响因素。

当然,⼤多数地⽅的酸⾬可能这三种类型都涵盖了,这就需要对每个时间段的酸⾬影响因素作进⼀步分析了。

酸⾬形成的主要原因 酸⾬形成的原因是⼤⽓化学和⼤⽓物理的现象,酸⾬中含有多种⽆机酸和有机酸,绝⼤部分是硫酸和硝酸。

酸⾬形成的主要原因——⾃然因素 海洋雾沫,它们会夹带⼀些硫酸到空中,⽽硫酸是引起酸⾬的主要⽓体之⼀。

⼟壤中某些机体,如动物死⼫和植物败叶在细菌作⽤下可分解某些硫化物,继⽽转化为⼆氧化硫。

⽕⼭爆发喷出可观量的⼆氧化硫⽓体。

雷电和⼲热引起的森林⽕灾也是⼀种天然硫氧化物排放源,因为树⽊也含有微量硫。

⾼空⾬云闪电,有很强的能量,能使空⽓中的氮⽓和氧⽓部分化合⽣成⼀氧化氮,继⽽在对流层中被氧化为⼆氧化氮 N?+O?==放电==2NO 2NO+O?======2NO? 氮氧化物即为⼀氧化氮和⼆氧化氮之和,与空⽓中的⽔蒸⽓反映⽣成硝酸。

细菌分解 过肥的⼟壤也含有微量的硝酸盐,⼟壤硝酸盐在⼟壤细菌的帮助下可分解出⼀氧化氮,⼆氧化氮和氮⽓等⽓体。

酸⾬形成的主要原因——⼈为因素 如汽车尾⽓,在发动机内,活塞频繁打出⽕花,象天空中的闪电,氮⽓变成⼆氧化氮。

什么是酸雨

酸雨是指被大气中存在的酸性气体污染过的pH值小于5.65的酸性降水。

酸雨主要是人为地向大气中排放大量酸性物质造成的。

我国的酸雨形成主要是由于含硫量高的煤大量燃烧造成的,此外,各种机动车排放的尾气也是形成酸雨的重要原因。

近年来,我国已经出现了多个酸雨多发区,酸雨污染的危害和程度也已经引起人们的密切关注。

“酸雨”这一名词是由英国科学家史密斯在他的《空气和降雨:化学气候学的开端》中首先提出的。

1872年史密斯在分析伦顿市雨水成分时,发现它含有一定的酸性,而且城乡之间不尽相同:农村雨水含碳酸铵,酸性不大;郊区雨水含硫酸铵,略呈酸性;市区雨水含硫酸或酸性的硫酸盐,呈酸性。

由此可以看出雨水呈现酸性大多是由人为污染而成。

酸雨的成因是一个很复杂的过程。

主要包括大气化学和大气物理2个因素。

酸雨中含有多种无机酸和有机酸,绝大部分是硫酸和硝酸。

它的形成我们可以把它解释为这样一个过程:由工业生产或民用生活燃烧大量煤炭排放出来的二氧化硫、燃烧石油,以及汽车尾气排放出来的氮氧化物,当它们的水汽凝结在硫酸根、硝酸根等凝结核上并发生液相氧化反应,而形成硫酸雨滴和硝酸雨滴;然后这些含酸雨滴在下降过程中与其他含酸雨滴和含酸气体相互吸附合并形成较大雨滴,最后降落在地面上,就形成了酸雨。

多燃煤的情况下所形成的酸雨是硫酸型酸雨,我国就是硫酸雨国家。

而多燃石油的国家下的则是硝酸

雨。

酸雨的形成原因及其影响1、酸雨的形成原因1.1酸雨的发现随着工业革命带来了科技的急速发展,能源的消耗日益增加,这些能源主要来自是煤,进而导致燃煤数量的日益猛增,但煤中含有杂质硫,在燃烧煤的过程中将排放酸性气体2SO ;同时燃烧产生的高温还能促使助燃的空气发生部分化学变化,促使氧气与氮气化合,也排放酸性气体x NO 。

这些酸性氧化物在高空中被雨雪冲刷,溶解从而形成酸雨。

1872年英国科学家史密斯分析了伦顿市雨水成份,发现它呈酸性,且农村雨水中含碳酸铵,酸性不大;郊区雨水含硫酸铵,略呈酸性;市区雨水含硫酸或酸性的硫酸盐,呈酸性。

于是史密斯首先在他的著作《空气和降雨:化学气候学的开端》中提出“酸雨”的概念。

酸雨只是酸沉降中的一种,酸沉降是指大气中的酸性物质通过降水,如雨、雪、雾、冰雹等迁移到地表,或酸性物质在气流的作用下直接迁移到地表的过程,前者为湿沉降,后者为干沉降。

1.2酸雨的形成原因酸雨的形成是一种复杂的大气化学和大气物理的现象。

酸雨中含有多种无机酸和有机酸,无机酸中绝大部分是硫酸和硝酸,从而形成硫酸型酸雨和硝酸型酸雨两种。

工业生产、民用生活燃烧煤炭排放出来的二氧化硫,燃烧油以及汽车尾气排放出来的氮氧化物,经过“云成雨过程”,即水气凝结在硫酸根、硝酸根等凝结核上,发生液相氧化反应,形成硫酸雨滴和硝酸雨滴;又经过“云下冲刷过程”,即含酸雨滴在下降过程中不断合并吸附、冲刷其他含酸雨滴和含酸气体,形成较大雨滴,最后降落在地面上,形成了酸雨,我国的酸雨是硫酸型酸雨。

酸雨的形成分为以下几个过程:1.由污染源排放的气态2SO 、X NO 经气相反应生成42SO H 、3HNO 或硫酸盐、硝酸盐气溶胶;2.云形成时,-24SO 和-3NO 的气溶胶粒子以凝结核的形式进入降水;3.云滴吸收了2SO 、X NO 气体,在水相氧化形成-24SO 和-3NO ;4.云滴成为雨滴,降落时吸收了含有-24SO 和-3NO 的气溶胶;5.雨滴下降时吸收2SO 、X NO ,再在水相中转化成-24SO 和-3NO 。

酸雨的危害及防控作者:段良凤来源:《中国科技博览》2018年第20期[摘要]随着工业的不断发展,各种污染问题不断显现,其中由酸雨引发的问题已日益严重。

文章主要介绍了酸雨的形成原因及危害,并针对其形成原因列举了几点控制措施。

[关键词]酸雨的成因;酸雨的危害;控制措施中图分类号:R984 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)20-0307-01引言:随着社会的不断进步,各种工业随之不断出现和发展,在经济实力提高的同时,由此引发的各种环境问题也不断增加。

而酸雨作为工业发展的一种污染物,对人类生活的危害不断加重,已逐渐引起了人们的关注和重视。

1.酸雨的形成原因:雨水中因溶有少量CO2而呈酸性,pH一般在5.6~6之间。

一般将pH值小于5.6的降水称为酸雨。

[1]酸雨不仅是狭义上的酸性降雨,其准确定义为酸性沉降,包括酸性物质随着雨、雪、雾、雹等降水形态落到地面的湿性沉降和酸性物质随降尘落到地面的干性沉降。

干性沉降物在地面遇水会生成酸,同样对生态环境产生影响。

形成酸雨的原因包括自然因素和人为因素。

自然因素主要是火山爆发产生的硫化物、海洋释放的有机硫化物、固氮菌及雷电产生的氮氧化物以及动植物分解产生的有机硫化物及氮化物等,但由于这些物质大多呈弱酸性,对酸雨的形成贡献不是特别大。

而人为因素主要是大量煤、石油等燃料的燃烧以及汽车的尾气排放,这也是酸雨形成的主要原因。

酸雨形成的过程主要为进入大气的SO2局部富集,与水蒸气作用生成亚硫酸(SO2+H2O→H2SO3),而后经过氧化生成硫酸(H2SO3+O2→H2SO4);也有部分SO2在悬浮颗粒的催化作用下被氧气氧化为SO3(2SO2+O2→2SO3),再与水蒸气作用产生硫酸(SO3+H2O→H2SO4)。

虽然途径不同,但最终的产物都为硫酸,使降水pH减小。

而汽车尾气等产生的氮氧化物进入大气后,NO与氧气反应产生NO2(2NO+O2→2NO2),在水凝过程中溶于水产生硝酸(3NO2+H2O→2HNO3+NO),随雨水落下成为酸雨。

酸雨气象成因以及对农作物的危害分析摘要:随着工业的发展,人类向大气中排放的硫氧化物和氮氧化物越来越多,酸雨也就成了全球性的问题。

酸雨是一种溶入酸性物质的雨,而这些酸性物质则源于大气中的二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等气体,当雨水的pH值小于5.6时,就是酸雨。

酸雨长期破坏生态环境,影响食物链,增加人体对重金属等毒素物质的摄入,成为人类长远的健康影响因素。

文章主要分析酸雨气象成因,并讨论酸雨对农作物的危害。

关键词:酸雨;气象成因;农作物危害;分析一、酸雨气象概述酸雨是指PH小于5.6的雨雪或其他形式的降水。

雨、雪等气象在形成和降落过程中,吸收并溶解了空气中的二氧化硫、氮氧化合物等物质,形成了pH低于5.6的酸性降水。

酸雨主要是人为因素向大气中排放大量酸性物质所造成的,我国的酸雨主要因大量燃烧含硫量高的煤而形成的,多为硫酸雨,少为硝酸雨,此外,各种机动车排放的尾气也是形成酸雨的重要原因。

我国一些地区已经成为酸雨多发区,酸雨污染的范围和程度已经引起人们的密切关注。

二、酸雨气象的成因分析酸雨的成因既有人为的因素,也有大自然的影响。

人为因素主要是工业生产、燃烧煤炭、石油及汽车尾气和民用生活燃烧排放的硫和氮的氧化物;大自然因素主要是火山爆发等产生的物质,经过云内成雨过程,即水汽凝结在硫酸根、碳酸根等凝结核上,发生氧化反应,形成硫酸雨滴和碳酸雨滴;又经过云下冲刷过程,即含酸雨滴在下降过程中不断合并吸附、冲刷其他含酸雨滴和含酸气体,形成较大雨滴,最后降落在地面上,形成酸雨。

)对酸雨形成是非常重要的。

氨是大首先,大气中的氨因素。

大气中的氨(NH3气中唯一的常见气态碱。

由于它的水溶性,使它能与酸性气溶胶或雨水中的酸反应,起中和作用而降低酸度。

大气中氨的来源主要是有机物的分解和农田施用的氮肥的挥发。

土壤中氨的挥发量随着土壤pH值的上升而增大,而大气水汽中酸度随氨的增加而降低。

其次,酸性污染物的排放及转换条件。

一般来说,某地SO2污染越严重,降水中硫酸根离子浓度越高,导致pH值越低。

高三知识总结酸雨的成因:自然因素1海洋雾沫,它们会夹带一些硫酸到空中,而硫酸是引起酸雨的主要气体之一。

2土壤中某些机体,如动物死尸和植物败叶在细菌作用下可分解某些硫化物,继而转化为二氧化硫。

3火山爆发喷出可观量的二氧化硫气体。

4雷电和干热引起的森林火灾也是一种天然硫氧化物排放源,因为树木也含有微量硫。

5高空雨云闪电,有很强的能量,能使空气中的氮气和氧气部分化合生成一氧化氮过肥的土壤也含有微量的硝6酸盐,土壤硝酸盐在土壤细菌的帮助下可分解出一氧化氮,二氧化氮和氮气等气体。

人为因素工业生产、民用生活燃烧煤、石油和天然气的过程中排放出大量SO2和NO等酸性气体。

2汽车尾气,在发动机内,活塞频繁打出火花,象天空中的闪电,氮气变成二氧化氮3降水多▲我国是一个主要以煤为主要能源的国家,全国SO2排放量90%来自煤的燃烧。

2酸雨的危害:1水体:使江河湖水酸化,影响鱼类生长繁殖,乃至大量死亡。

②对土壤:使土壤酸化,造成养分淋失,影响微生物的活性,使土壤肥力降低。

③对植物:腐蚀树叶,使光合作用受阻,影响森林生长,林木成片死亡。

④石材、钢材:腐蚀;造成建筑物、铁轨、桥梁和文物古迹的损坏。

⑤对人类:危及人体健康。

3防治酸雨的措施【课本表述】最根本的途径——减少人为硫氧化物和氮氧化物的排放(短期措施),调整能源利用结构(长期措施)有效措施——研究煤炭中硫资源的综合开发与利用。

我国政府——发展洁净煤技术、清洁燃烧技术。

社会和公民也应采取措施:处处节约用电、支持公共交通、购买包装简单的商品、支持废物回收再生【课本分析】主要是技术措施【高考答题】管理措施:制定法律法规,执行严格的排放标准,限制硫氧化物和氮氧化物的排放量;促进能源消费结构的调整;建立酸雨控制区和二氧化硫污染控制区;限制高硫煤的开采技术措施:①新型能源技术,调整能源结构,增加无污染或少污染的能源比例②节能技术,提高能源利用效率③研究煤炭中硫资源的综合开发与利用④发展洁净煤技术、清洁燃烧技术⑤加强大气污染的监测和科学研究,以便及时采取对策工程措施:安装回收装置或烟道气脱硫脱氮装置生物措施:广种花草树木;生物技术脱硫4:举例:我国南方酸雨严重的原因:①南方有色冶金工业发达,排放大量酸性气体②南方土壤为酸性,大气中尘埃为酸性③南方大城市燃烧高含硫量的煤④南方地形以低山丘陵为主,风速小,酸性气体不易扩散⑤南方阴雨天气多贵阳酸雨污染严重的主要原因:⑴居民生活、工业生产大量使用高硫煤⑵因地处山间盆地,风小、湿度大,不利于污染物的扩散。

酸雨成因及防治山东科技大学摘要:随着工业的不断发展,大量烧煤的烟囱排放出的二氧化硫酸性气体或汽车排放出来的氮氧化物烟气上升到天上形成了酸雨。

从人类面临的环境问题出发,阐述了酸雨的形成。

酸雨对生态系统、人体健康、建筑材料等具有很大危害,从土壤性质、氨气、大气颗粒物和天气形式等自然因素方面探讨了酸雨现状的形成原因。

最后结合当前酸雨的状况及特点,提出了可行的防治酸雨的具体措施。

关键词:酸雨形成危害防治措施1.酸雨的定义酸雨正式的名称是为酸性沉降,它可分为“湿沉降”与“干沉降”两大类,前者指的是所有气状污染物或粒状污染物,随着雨、雪、雾或雹等降水型态而落到地面者,后者则是指在不下雨的日子,从空中降下来的落尘所带的酸性物质而言。

2.酸雨的成因酸雨对陆地生态系统和材料的危害及影响己成为举世瞩目的重大环境问题。

在没有大气污染物存在的情况下,降水酸度主要由大气中的二氧化碳所形成的碳酸组成,其pH值在5.6~6.0之间。

因此,一般地将pH值<5.6的降水称为酸雨[1]。

其成因是一种复杂的大气化学和大气物理现象。

酸雨中含有多种有机酸和无机酸。

绝大部分是硫酸和硝酸,工业生产、民用生活燃烧煤发排放出来的二氧化硫,燃烧石油以及汽车尾气排放出来的氮氧化物,经过“云内成雨过程”。

发生液相氧化反应,形成硫酸雨滴和硝酸雨滴;含酸雨滴在下降过程不断合并吸附,冲刷其他含酸雨滴和含酸气体,形成较大雨滴,最后降落在地面上,形成了酸雨。

大量的环境监测资料表明,由于大气层中的酸性物质增加,地球大部分地区上空的云水正在变酸,如不加控制,酸雨区的面积将继续扩大,给人类带来的危害也将越来越大。

到底酸雨有那些危害呢?3.酸雨的危害3.1 对水生生态系统的影响酸雨可造成江、河、湖、泊等水体的酸化,致使生态系统的结构与功能系统发生紊乱。

当水体的pH值降到5.0以下时,鱼的繁殖和发育就会受到严重影响[2]。

水体酸化还会导致水生物的组成结构发生变化,耐酸的藻类、真菌增多,有根植物、细菌和浮游动物减少,有机物的分解率则会降低。

影响酸雨形成的因素

地理环境与气象条件是影响酸雨形成的基本因素。

地形、地貌、气象条件,如各种大气环流、天气系统、风向、风速等对大气污染物的沉降、扩散、输送都有着密切的关系。

盆地地形以及低压天气往往不利于污染物的扩散;高压控制下的天气、开阔的地形、较大的风速则易于污染物扩散。

其中,气象条件对酸雨形成的影响主要表现在两个方面:在化学方面影响污染物的转化速率;在大气物理方面影响有关物质的扩散、输送和沉降。

太阳光强和水蒸气浓度的增加促进SO2的转化,形成硫酸在局部地域沉降。

第二个影响因素是大气中的颗粒物,不同粒径的粒子其来源和性质都不尽相同,所具有的缓冲能力也就不同。

随着粒径的减小,Ca2+ 和SO42- 含量的比值均增大,因而小粒径粒子的pH和缓冲能力都低于大粒子。

第三个影响因素是土壤的酸碱性质。

空气中的颗粒物部分来自于土壤,碱性土壤的氨挥发量大于酸性土壤等,这些均会造成区域性的酸性降水差异。

比如,我国南方多酸雨一定程度上就是南北方土壤性质的差异所致。

酸雨的危害

湖泊、河流酸化;

损害陆生生态系统,土壤酸化、森林和草原因之被毁坏,树木枯死,农作物减产;

腐蚀建筑材料、金属结构、油漆等。

破坏文物古迹。

对水体的影响。

酸雨使地面水和地下水变酸。

实验证明,pH<5时,鱼类急剧减少。

pH降到4.5以下,鱼卵难以孵化,其繁殖和发育均被严重影响;同时,酸雨将土壤中的活性铝冲洗到河流、湖泊中,毒害鱼类,直至其死亡。

目前,美国、加拿大、爱尔兰及北欧诸国已有大量湖泊酸化,水生生物濒临绝迹。

对陆生生态系统的影响。

酸雨对树木的伤害有直接和间接两个方面。

直接的伤害是酸雨沉降在植物上,叶子表皮的蜡质保护层将受到破坏,正常的蒸腾作用和气体交换过程发生障碍。

间接的伤害是土壤的性质发生变化,钙、镁成分变成硫酸盐而流失,树木发生营养不足,长势变弱,甚至停止生长。

对文物古迹、建筑材料、金属结构的影响。

据统计,全世界因遭酸雨腐蚀而造成的经济损失达200亿美元之巨。

一些露天的价值连城的文明古迹和艺术瑰宝因受酸雨腐蚀而变得面目全非。

特别是许多以大理石和石灰石为材料的历史建筑物和艺术品,耐酸性差,易受酸雨腐蚀和变色。

如故宫的汉白玉石,大同的云冈石窟等,杭州灵隐寺的“摩崖石刻”受酸雨侵蚀,佛像眼睛、鼻子、耳朵等剥蚀严重,面目全非。

影响大气污染的地理因素

1.山脉:山脉的阻滞作用,对风速影响很大,尤其是封闭的山谷盆地,因四周群山的屏障影响,往往是静风、小风频率占很大比重,不利于大气污染物的扩散。

2.高大的建筑:可造成空气在小范围的涡流,阻碍气流运动,减小风速,使风向改变很大,近地层风场很不稳定。

一般规律是在建筑物背风区风速下降,在局部地区产生涡流,不利于气体扩散。