史上最全的各种汉服款式剪裁图大全

- 格式:ppt

- 大小:9.16 MB

- 文档页数:100

漢服简介从三皇五帝到明朝这一段时期「汉民族」所穿的服装,被称为汉服。

汉服具备独特的形式,其基本特征是交领、右衽、系带、宽袖,又以盘领、直领等为其有益补充。

汉服的基本款式大约有九类,在基本款式下又因其领口、袖型、束腰、裁剪方式等的不同变化演绎出几百种款式。

他与西服大不相同,与那些即使受到汉服影响而产生的韩服、和服等服饰也不同,足以体现华夏民族的特色。

汉服是汉民族传承千年的传统民族服装,是最能体现汉族特色的服装,每个民族都有属于特色的民族服装,汉服体现了汉族的民族特色。

从三皇五帝到明代的几千年时间里,汉民族凭借自己的智慧,创造了绚丽多彩的汉服文化,发展形成了具有汉民族自己独特特色的服装体系——汉服体系。

博大精深、体系完备、悠久美丽的汉服,是中国不可多得的一大财富,是非常值得每一个炎黄子孙引以为自豪的。

客观上的汉族人某些历史阶段的民族服装,例如汉化旗装、旗袍、马褂等,绝对不可以被称作“汉服”,因为它们与真正的汉服没有正常的演变衔接过程。

展品簡介:第一部分:深衣之曲裾曲裾释义:古代深衣之裳计有十二幅,皆宽头在下,狭头在上,通称为衽,接续其衽而钩其旁边者为“曲裾”。

記載:见《礼记深衣》“续衽钩边” 唐孔颖达疏。

《汉书·江充传》:“ 充衣纱縠襌衣,曲裾后垂交输,冠襌纚步摇冠,飞翮之缨。

”《易经》说:“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治。

”到汉代时,服饰制度虽还不够完备,但对宫中的后妃们的衣饰已有了明确的规定,汉代妇女礼服采用深衣制,《续汉书·舆服志》:“太皇太后,皇太后入庙服绀上皂下,蚕青上缥下,皆深衣制。

”《后汉书》中也有同样的记载:汉太皇太后、皇太后入庙服饰,绀上皂下;蚕服,青上缥下,都是深衣制(即单衣)。

深衣当时是男女通用的服装。

《礼记》的《玉藻》、《深衣》对深衣制有很多记载,内容所谓“应规、矩、绳、权、衡”之类,重在“明礼”。

《礼记集解》、《礼记集说》、《深衣考》等文献了解,深衣在制作过程中,有很多的规定,比如“缘”的颜色的规定,则有:若父母、祖父母皆健在,缘用彩色;若父母全、祖父母不全,缘用青色;父存母亡,缘用青色;若父亲亡,缘用素色,衣料颜色则避免用素色。

汉服系统知识--体衣体衣《释名释衣服》云:“凡服,上曰衣;衣,依也,人所依以芘寒暑也。

下曰裳;裳,障也,所以自障蔽也。

”按裁制方式大致可分为3类:上衣下裳制(衣裳类)上下连裳制(深衣类)上下通裁制(通裁类)(一)上衣下裳制:上衣下裳制是华夏民族最先的服制,为了表示尊重传统,后世最高级别的礼服一直是衣裳制;后世男子的服制由于后来出于行动方便的内在缘由逐渐向一体式进展,而不需要太多活动的女子,则专门大程度上保留了古老的衣裳制——不明白如此的试探有无道理。

1.上衣衣裳制的“衣”即上衣,礼服上衣一般是交领大袖,女子服装的上衣多为襦、衫、袄、半臂,袿衣等。

襦:《说文》曰:襦,短衣也。

故此,襦的长度最长也一般在膝盖以上。

不过,很多人有一种误解,有汉服研究者以长短来区别襦、衫、袄等上衣,将襦概念为“短小的上衣”,是有失严谨的。

实际,襦的“短衣”是与“深衣”相对而言的。

深衣长至踝部,襦与之相较,的确是短衣。

襦有长短之别。

长襦称褂,僮仆的长襦叫裋(Shù),短襦又叫“腰襦”,可能也叫“小襦”。

《孔雀东南飞》有:“妾有绣腰襦,葳蕤自生光。

”杜甫《别李义》有:“忆昔初见时,小襦绣芳荪。

”襦也有单复之分。

单层襦近乎衫,复层襦则近袄。

襦是庶民的常服,深衣只作为他们的礼服。

衫:作为上衣的衫,衣型多样,有作为内衣的短小的衫,也有作为外衣的长大的衫。

衫,一般是单层。

《说文新附》:“衫,衣也。

”《释名》:“衫,芟也,芟无袖端也。

”袖端(即今舞台上古装的“水袖”)。

马缟《中华古今注》:“古妇人衣裳相连。

始皇元年,诏宫人及近侍官人皆服衫子。

亦曰半衣,盖取便于侍奉。

”不过,后代的“衫”的名称也开始泛了起来。

也指长衫。

如白居易《琵琶行》:“座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。

”青衫已是指官服了。

袄:一般是指有衬里的上衣,如:一面一里两层的夹袄、里面之间加絮料的棉袄。

袄的名称最先出现于南北朝时期,隋代的缺胯袄子用作武官制服,并于唐朝传入日本。

体衣《释名释衣服》云:“凡服,上曰衣;衣,依也,人所依以芘寒暑也。

下曰裳;裳,障也,所以自障蔽也。

”按裁制方式大致可分为3类:上衣下裳制(衣裳类)上下连裳制(深衣类)上下通裁制(通裁类)一、上衣下裳制(衣裳类):上衣下裳制是华夏民族最早的服制,为了表示尊重传统,后世最高级别的礼服一直是衣裳制;后世男子的服制由于后来出于行动方便的内在缘由逐渐向一体式发展,而不需要太多活动的女子,则很大程度上保留了古老的衣裳制——不知道这样的思考有没有道理。

衣裳制的“衣”即上衣,礼服上衣一般是交领大袖,女子服装的上衣多为襦、衫、袄、半臂,袿衣等。

下衣主要有裙裳和胫衣两类,也包括襜(帷裳)、蔽膝等附属。

“上衣下裳”——上穿衣下穿裳,裳即是裙。

上衣下裳是中国最早的服装形制之一,为汉服体系的第1个款式。

古代文献以及出土的人形陶器证明,上衣下裳的服装形制最迟在商代就已经形成。

上衣下裳制的服装在后来又被称为“短打”。

因为其便于劳作,多为劳动人民所穿。

二、上下连裳制(深衣类):上下连裳的服制也称为“深衣制”。

为了恪守上下分开的服装制式,特地分开裁然后再连成一体。

深衣之名,唐孔颖达著《五经正义》中释义为:“深衣衣裳相连,被体深邃,故谓之深衣。

”深衣起源于先秦,虽然是一件长衣,但华夏先民在裁剪时是把上衣与下裳分开来裁,然后再缝成一体,以表示对传统法度观念的尊承。

深衣在三千年的衣冠史中一直延续到衣冠断绝。

深衣首先是礼服,尤其是女子礼服。

《续汉书舆服志》:“太皇太后,皇太后入庙服绀上皂下,蚕青上缥下,皆深衣制。

”深衣承袭了华夏衣冠制式的古意,同时又方便美观,有很强的普适性,于今亦然。

可为常服也可为礼服,作为礼服的正规性仅次于衣裳制礼服;上自天子,下至庶人,不论男女文武,都可着之。

衣冠承载着一定的历史意义、文化内涵,所以,有汉服先行者提出:复兴汉服当重视深衣,实为良言。

深衣制的衣服按衣襟样式分为直裾、曲裾,有随着时节的冷暖变更有单复、薄厚之分,如襌衣、襜褕、复袍;根据生活方式的适应,样式也有变化,如质孙服、辫线袄子,以及衍生出的衤曳衤散等。

原作:纤云馆主PS:半臂目前没有相关出土可参考...所以此裁剪图仅供参考。

的来汉网潜水已久,今天浮上来发一个自认为善算详细的贴子,一步步记录自己做汉服的过程,希望给同好们一点参考,特别是想自己动手做又不知如何入手的新手一点启发。

制作过程仅是自己按照自己的经验,非专业贴,仅做交流,意在抛砖引玉,过程可能比较长,请耐心仔细看。

对于初学做汉服的人,可能面对自己想要的款式却不知如何入手,其实汉服的制作真的很简单,但要做精细却很需要推敲,从选料到裁剪到缝制工艺每一步都不容易,我还是建议由浅入深,一步一步追求制作的精细。

但最主要还是要把汉服生活化,能够简单又实用。

今天我介召的就是交领半臂的制作。

交领半臂的存在,可能会有人争议,但从实用角度来说,我觉得它更保暖,无论春夏单穿还是秋冬套中衣穿都很百搭,更容易溶入我们的日常生活中。

这里举例的半臂尺寸是衣长50,胸围85,袖长15。

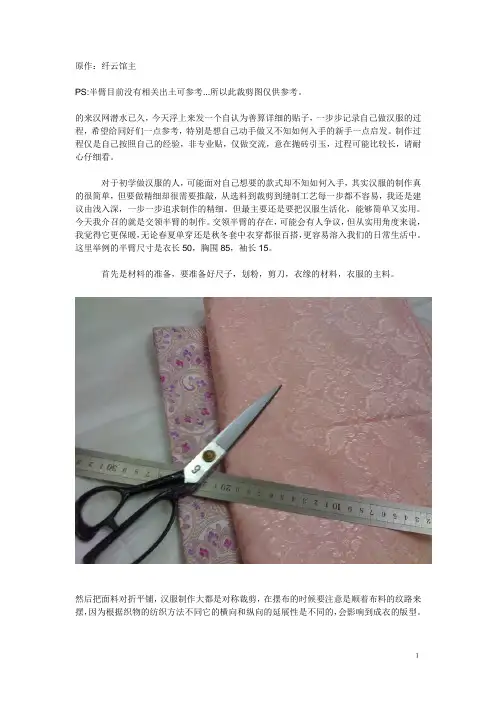

首先是材料的准备,要准备好尺子,划粉,剪刀,衣缘的材料,衣服的主料。

然后把面料对折平铺,汉服制作大都是对称裁剪,在摆布的时候要注意是顺着布料的纹路来摆,因为根据织物的纺织方法不同它的横向和纵向的延展性是不同的,会影响到成衣的版型。

1然后我们先把衣服的中线定下来,交领的衣服,通过系带来调控它的合体性的,所以中线偏离边线一段尺寸。

计算工式是(1/4胸围-10~12)2然后就是定胸线的宽度从中线偏离(1/4胸+2cm+1cm)胸线的高度就因人而异了,男女又各有不同,这里的胸线高度是20。

定出这个点,做个标记。

然后就是领口的大小。

领口的宽度我个人经验是6CM~9CM之间,根据领子的大小,及做法不同,尺寸又有不同。

而最关键的是领子下面这个点的位置,它直接影响到领子的合体与否。

我个人认为在肩线以下35~40CM是最佳尺寸。

把这两个点连接起来,在胸线这个点偏移1CM然后画成一个弧线(因为人体是个椭圆,为了更合体)。

34接下来,就到衣下摆,区区以为,人体在腰部以下是尺寸是逐渐放大臀围是略大于胸围的(当然这也是因人而异的)所以衣下摆的点就定得略大一些,然后再定下衣袖的长度,因为上臂要经常活动的,所以袖笼就是肩部袖口的大小最后不要低于20CM。

【精品】汉服制作图纸图解-汉服制作图纸图解汉服是中国汉民族的民族服饰。

其由来可追溯到三皇五帝时期一直到明代,连绵几千年,华夏人民(汉族)一直不改服饰的基本特征,这一时期汉民族所穿的服装,被称为汉服。

汉服的影响十分深远,亚洲各国的部分民族如日本、韩国、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。

曲裾是华夏衣冠体系中深衣的一种。

深衣根据衣裾绕襟与否可分为直裾和曲裾。

曲裾深衣后片衣襟接长,加长后的衣襟形成三角,经过背后再绕至前襟,然后腰部缚以大带,可遮住三角衽片的末梢。

这一状况可能就是古籍资料提到的“续衽钩边”。

“衽”是衣襟。

“续衽”就是将衣襟接长。

“钩边”应该是形容绕襟的样式。

曲裾出现,与汉族衣冠最初没有连裆的罩裤有关,下摆有了这样几重保护就符合理并合礼得多,因此,曲裾深衣在未发明袴的先秦至汉代较为流行。

开始男女均可穿着。

男子曲裾的下摆比较宽大,以便于行走;而女子的则稍显紧窄,从出土的战国、汉代壁画和俑人来看,很多女子曲裾下摆都呈现出“喇叭花”的样式。

慢慢地,男子曲裾越来越少,曲裾作为女子衣装保留的时间相对长一些。

直到东汉末至魏晋,女子深衣式微,襦裙始兴,曲裾深衣自然也几乎销声匿迹。

后来漫漫的历史长河中,大行其道的女服则是襦裙。

襦裙由短上衣加长裙组成,即上襦下裙式,套装。

襦裙从有实物考证的战国时期开始,终于明末清初的“剃发易服”,是汉族传统服装最基本的形式。

其间2000多年,尽管长短宽窄时有变化,但基本形制始终保持着最初的样式。

襦裙是是我国服饰史上最早也是最基本的服装形制之一但今天看来,曲裾深衣有着别样的风韵,是汉服中最能体现女子婀娜优雅的装束——不论是下摆宽敞的曲裾,还是楚风浓郁的汉代鱼尾式“三绕膝”。

介绍两种曲裾汉服图纸的设计方法以及裁剪注意。

第一种方法是比较符合古制的裁剪方式,就是上衣与绕曲分开裁剪的分体裁剪方式。

此种裁剪方式要求面料幅宽够宽。

倘若受幅宽限制,并且不在乎多缝合几道缝的话,可以采用拼接式裁剪。

汉服形制科普汉服基本结构汉服分为领、襟、衽、衿、裾、袖、袂、带、韨等十部分。

取两幅相等长度的布,分别对折,作为前襟后裾,缝合后背中缝。

前襟无衽即为直领对襟衣。

若再取一幅布,裁为两幅衽,缝在左右两襟上,则为斜领右衽衣。

前襟后裾的中缝称为裻,即督脉、任脉,衽在任脉右侧,故称右衽。

裾的长度分为腰中,膝上,足上。

根据裾的长短,汉服有三种长度∶襦、裋、深衣。

袖子与襟裾的接缝称为袼,袖口称为祛。

一套完整的汉服通常有三层:小衣(内衣)、中衣、大衣。

【衣裳】汉服款式之—古人把上半身的衣服叫衣,下半身的衣裙叫裳。

衣裳是汉服的最初形制。

即上衣下裳,上半身穿着上装,下半身穿着下装中的裳。

《周易·系辞下》有云:黄帝尧舜“垂衣裳而天下治”。

有记载中出现“衣裳”二字,衣裳制是华夏文明中服饰礼仪规格最高的形式。

【交领襦裙】汉服款式之一,即上襦下裙,交领右衽。

襦裙作为汉服的主要形式,细节一直有变化,有的为深交领至腋下,袖緣很宽,袖根宽于袖口,有腰线,多认为是中衣款式。

也有的为浅交领,袖根和袖口宽度一样,为直袖,袖緣窄,有腰线,多认为是外穿的襦裙。

【对襟襦裙】汉服款式之一。

襦是一种短衣,最长到膝部,搭配间色裙或素裙。

对襟襦裙特征是直领,对襟,衣袖有宽窄两式。

两晋时期襦裙腰间可以配束带,带下有围腰,是比蔽膝短的一种腰饰。

【袄裙,或者叫衫裙】—上袄下裙,汉服款式之一。

长袖袄衫,交领右衽,衣多为收袖口的琵琶袖。

下裙多配马面褶裙或普通褶裙。

马面裙前后共有四个裙门,两两重合,两侧裙幅打褶,中间裙门重合而成的光面,俗称“马面”,上多装饰膝襕纹样,故也称襕裙。

袄裙的款式影响了朝鲜宫样及中国其他民族。

【齐胸襦裙】:是襦裙根据系结位置分出的一种款式。

她是将裙头和系带束在胸上方,顾名思义曰“齐胸”。

起于隋,兴于唐。

裙摆垂坠,飘逸,分对襟和交领,对襟居多。

齐胸襦裙上襦多束于裙内。

很多人容易把齐胸襦裙和韩服弄混,两者的区别是很明显的,韩服上衣交领的系带多在胸前,上襦多在裙子外,韩服是由明制衣服发展而来的。

汉服制作方法襦裙简易裁法未必正确襦为合身型的交领短襦,宽度以人的胸围大小为基准,长度仅过腰部而未及臀裙为围合式半截长裙。

一、襦的裁法交领襦的常见裁法有两种。

因为交领的缘故,前襟会重叠一部份的布,一片布很难满足前襟布量的要求,因此,这两种常见的裁法都是由两片布来组成一件襦。

一种是后中破开法(如图所示)另一种是前襟补量法,即两片布的缝合线在右前襟,这种剪裁法的优点是缝合部位被左襟所掩盖,衣服表面看不出来。

以下是后中破开法步骤一:开剪前首先要掌握以下几个数据:胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。

胸围:指衣服的胸围而非人体的胸围。

它等于人体的净胸围+衣服松量。

把软尺水平状通过乳峰点的位置测得人体的净胸围(注意软尺要松紧适度),衣服松量由自己喜好决定,一般来说,松量4CM~6CM为紧身型(适合要求比较紧身的中衣或单穿的襦),8-10CM为合体型(可单穿或里面再加一两件衣服),14CM以上算是宽松型,但这是对一般厚度的布料而言的,如果是比较厚的冬天布料或者里面准备做夹棉,还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。

如果不方便量,可以参考现代成人女子的净胸围尺寸:S型76CM,M型82CM,L型88CM,XL型96CM。

肩袖长:后颈点(脖子后隆起的那块颈椎)量至袖口位置。

肩袖长里面还包含袖缘的宽度。

长袖可量到手指尖(如果考虑到汉服袖长回肘的说法,可以做得更长一些),短袖除非想做半臂,否则建议最短只做到小臂中部,因为汉女服的讲究是不露手,现代虽然可放宽些标准,但太短了也不雅观。

现代参考尺寸(只到小臂与手掌的交界处):S型59CM,M型61.5~63.5CM,L型63~64CM,XL型64.5CM。

背长:从后颈点到腰部最细处。

现代参考尺寸:S型36.5~37.5CM,M型38~39.5CM,L型38~40CM,XL型39CM。

衣长:从后颈点量到腰部以下,不要到臀部最宽的地方,也可以用背长加,一般背长加上5~14CM。

不是汉朝才叫汉服!一篇文章带你分辨不同朝代、形制、样式的汉服汉服,全称是“汉民族传统服饰”,汉服本身虽然清朝剃发易服等统治政策下消失了,但因为具有强大的生命力,其部分元素一直没有灭绝。

一些人通过考据汉服并取其精华去其糟粕,复原了汉族传统服饰,以下为大家介绍较为热门的一些形制。

1、曲裾形制:连裳制曲裾,全称曲裾袍,考古报告称绕襟袍。

属上下分裁式,归类于“深衣类汉服”,故又称曲裾深衣、绕襟深衣。

当代汉服复兴中制作的曲裾袍包括仿照文物制作的单绕曲裾、参考俑推测制作的多绕曲裾、露出衬裙的“短曲裾”等。

其历史款式原型流行于先秦至汉代。

2、袄裙形制:上衣下裳制袄裙是一种上衣下裳的款式的称呼,因上衣是一种叫做袄的双层上衣而得名。

下着褶裙或者马面裙为常见的搭配。

袄裙这种服装从唐代开始就有衣物疏记录,一直到民国。

由于有明一代,是袄裙的繁荣期,所以现代一般谈论袄裙时候指的是明代的裙袄着装。

由于受明朝的影响,李朝初朝鲜也依照明朝的袄裙,并且逐渐发展出了自己的民族特色,并演变成现代朝鲜服常见的赤古里裙样式。

3、半臂襦裙形制:上衣下裳制半臂襦裙,既上衣着半袖短外衣搭配下身长裙的穿着形式。

沈从文在《中国古代服饰研究》中解释说:“半臂又称半袖,是从魏晋以来上襦发展而出的一种无领(或翻领)、对襟(或套头)短外衣,它的特征是袖长及肘,身长及腰。

”半臂最初流行于隋代宫廷内,先为宫中内官、女史所服,唐代逐渐传至民间。

4、褙子形制:上衣下裳制褙子,又名背子、绰子。

褙子在宋代女子服装中通常作为常服类的一种,在“汉服热”的现当代也较为常见此类款式。

通常为上衣下裳制直领对襟、下摆两侧开高权的长上衣搭配抹胸或交领上襦,下身一般搭配褶裙。

到了明代,多把大袖褙子称为披风。

5、比甲形制:通裁制比甲最早是起于宋代,是一种长的无袖罩衫,还有个现在还在使用的称呼“背心”(两种背心所指服装不同)后来传入蒙古。

据《元史》载:“又制一衣,前有裳无衽,后长倍于前,亦去领袖,缀以两襻,名曰‘比甲’,以便弓马,时皆仿之。

最全汉服汇总,图⽂详解(⼥装篇)⼀、襦裙类:襦,即短上⾐,按款式分类,有对襟(亦称直领)、交领(亦称斜襟)、坦领(亦称U领)等;裙,即下裙,通常为⼀⽚式合围裙,按制作⽅式分类,分为褶裙、⽚裙等。

襦裙⼜分为齐腰襦裙、⾼腰襦裙、齐胸襦裙等。

搭配半臂穿着⼜称半臂襦裙。

可搭配披帛。

袖型不限于窄袖,亦有直袖、宽袖、⼴袖等。

襦裙的特点在于上⾐短,下裙长,裙束于腰以上,以显⾝材修长。

裙带⽤布带或宫绦,不⽤宽腰带或腰封。

1.交领襦裙2.对襟襦裙3.坦领襦裙4.齐胸襦裙实际上⾼腰襦裙和齐胸襦裙也存在着⼀些区别。

⾼腰襦裙的束带位置在胸以下腰以上。

齐胸襦裙束带位置则是在胸以上。

齐胸襦裙最早见于南北朝,经历了隋、唐、五代才淡出历史舞台,⼤约有1000年的历史。

唐代之前出⼟的陶俑,或绘画,多见有背带的款式,发展到唐代,才呈现出我们现在认知中的齐胸襦裙。

附⼀:半臂半臂多配合襦裙穿着,现代出现了单穿半臂作为汉元素的穿法。

1、对襟半臂2、交领半臂3、坦领半臂附⼆:⼤袖衫附三:褙⼦附四:圆领袍(唐制)圆领袍,⾄少在汉朝初年就出现的⼀种汉族服饰,早期作为内⾐存在。

魏晋南北朝后,开始作为正装穿着于外,流⾏于隋唐⾄明末。

唐代流⾏男装⼥穿,其中最常见的⼀种款式就是圆领袍。

唐圆领有别于后世之处,在于领⼦较紧窄,⾐长、袖宽尺⼨不拘,前襟直下,以布扣固定。

唐⼥圆领多颜⾊鲜艳,下配条纹裤,腰配⾰带。

圆领袍的翻领穿法:附五:短褐这⾥的“短”不是长短的意思。

“短”“竖”“裋”三字同⾳,都读作“shù”。

“短”通“ 裋”,“竖”是竖裁的意思,就是通裁的上⾐。

⼜称裋褐。

裋褐为上⾐下裤的形制,上⾐为交领⾐,长度⼀般在臀部,裤为直筒裤。

此款本为男装,适⽤于居家劳动,现代发展为男⼥通⽤。

⼆、深⾐制深⾐制不同于上⾐下裳分开的形制,是上下缝合的。

通常穿于襦裙外,⾥⾯需要中⾐、裤、裙为衬。

深⾐以宽袍⼤袖居多,祭服等礼服都属于深⾐类。

1、曲裾袍曲裾袍是深⾐的⼀种,后⽚⾐襟接长,加长后的⾐襟形成三⾓。

础知识图解-1★★现在汉服常服结构分类大纲(附图,草案)★★总大纲包括:一常服(基本提炼历史上各有代表性的服饰作为日常汉服)二礼服(采用一丝不苟的古制)三首服(冠帽巾类,历史上礼服和常服配用的冠巾都很丰富,因此汉服复兴越多吸取越好)四鞋类(鞋履屐等)五配件类(玉配绦带的挂法,披帛的搭配等)这里先说常服————————————————————————————————————常服一服制分类1衣裳连制类(深衣)A男式:朱子制直裾B女式:汉制曲裾〈说明,按现代穿法,男穿直裾,女穿曲裾效果会比较好一些,直裾里面又分汉代直裾,宋明时代穿的直裾,以及朱子家礼中的深衣等,个人感觉朱子深衣好些,下裳幅片比较多,开的幅度也比较大,甚有儒士之风,而宋代直裾幅度比较小,剪裁比较直,汉代直裾则比较生硬,花纹繁乱;女子曲裾,只有汉代的三绕膝〉2衣裳分开类(两截)A男式:上衣下裳B女式:襦裙a唐式襦裙(系处胸上)b宋式襦裙(系处胸下)c明式襦裙(系处腰部)〈说明,男子上衣下裳只有选择先秦士大夫的那种统一装束,后来可能觉得出官入相行动不方便,干脆穿上了衣裳连制的深衣,甚至还是觉得麻烦,以至后来发展成了上下通裁一剪裁到底的长衫,不过在历代礼服中仍保留着男子上衣下裳的装扮,由于礼服比较复杂,将其谈化,只保留样式,就可以作为现代的常服了;女子只有襦裙,由于历代样式基本没什么变化,只是组合搭配的问题,只采用三种比较有代表性的穿法即可,既按裙系的位置划分,襦,历代长度大小不一,现代制订标准,基本还是以短(齐腰),长(齐膝)两种为好〉3上下通裁类A男式a直裰(有束腰,有衣缘)b长衫(无束腰,无衣缘)4圆领类A男式a唐式袍衫(小圆领)b明式阑衫(大圆领)〈说明,由于历代常服用圆领的不多,大概只唐朝平民兴起的小袍褂,多用于公服礼服中,常服既取两样,大圆领小圆领即可,作为单独的一个分类〉5背心类A褙子a男式:明式对襟儒衫b女式:⑴明式对襟⑵交领长褙子⑶交领短褙子B旋袄b女式:⑴宋式直领⑵明式直对襟〈说明,历代关于背心的概念比较混杂,总之就是关于宽松较休闲的褂子和一些附件等,坎肩马甲等也可算为背心,不过代表背心的还应为背子,背子既是背心的意思,对襟搭系,两侧开高*,很宽松。

久违的华夏——服章之美一、什么是汉服二、汉服的形制款式三、汉服的发展概况四、汉服存在的意义一、什么是汉服什么是汉服?……汉朝的服装吗?汉族的民族服装是什么?……唐装?旗袍?马褂??????????一、什么是汉服《易传》:“黄帝、尧、舜,垂衣裳而天下制,盖取诸乾坤。

”《帝王世纪》:“黄帝始去皮服,为上衣以象天,为下裳以象地。

”《史记正义》:“黄帝之前,未有衣裳屋宇,及黄帝造屋宇,制衣服,营殡葬,万民故免存亡之地。

”裳:从尚从衣,“尚”意为“摊开”、“展开”。

“尚”与“衣”联合起来表示“展开的(下)衣”、“衣摆”,裙子。

《楚辞·离骚》:“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。

”《尚书正义》:“冕服采章曰华,大国曰夏。

”《春秋左传正义》:“夏,大也。

中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。

华、夏一也。

”中国自古一直以华夏自居,衣冠服饰礼仪具备,号称礼仪之邦。

春秋战国时代,虽然各国诸侯繁多,但还是以正统周为天子,遵从周礼。

即使秦统汉兴,礼仪服饰也是依循。

而汉服一词最早见于正史《汉书》“后数来朝贺,乐汉衣服制度”。

这里的汉是指汉朝,但正是这个伟大的朝代,此后给了这个伟大的华夏民族一个特定的名号——“汉族”,服饰为“汉服”。

唐代《云南志》“裳人,本汉人也……初袭汉服,后稍参诸戎风俗。

”宋代《宋朝事实类苑》:“幽州……居民棋步,巷端直,列肆者百室,俗皆汉服,中有胡服者,盖杂契丹渤海妇女耳。

”元修《辽史》:“辽国自太宗入晋之后,皇帝与南班汉官用汉服;太后与北班契丹臣僚用国服,其汉服即五代晋之遗制也。

”明代《明实录》:“虏之初至也,以数骑汉服扣关,炸称为大同镇奉公役至者。

”虏:鞑靼。

乾隆《御制文集》:“及继世之孙,不数年而遂易汉服,又不数十年而遂以屋社。

吁,可不畏哉,可不怀哉。

”宋代杨蟠:“易道已南矣,清风今尚寒。

山人空再拜,不识汉衣冠。

”元代虞集:“我因国破家何在,君为唇亡齿亦寒。

南渡岂殊唐社稷,中原不改汉衣冠。