中国旅游地理教案(内蒙古自治区)

- 格式:doc

- 大小:70.00 KB

- 文档页数:4

带你了解内蒙古大草原的地理教案2。

一、课程目标了解内蒙古大草原的地理位置、地形地貌、气候、水资源和生物资源等自然环境,懂得内蒙古大草原的人文景观、文化传统和民族多样性。

提高学生的地理意识和跨文化交流能力,培养学生的观察力、分析能力和创新思维。

二、教学大纲1.内蒙古大草原的地理位置地理位置:座落在中国的北方,向南与华北平原相连。

地理坐标为东经116--122度,北纬41-53度。

地理特征:地貌为中央山地和平原交错、隆起与坑陷有机结合的复合地形,依次由三个板块构成。

2.内蒙古大草原的地形地貌内蒙古大草原的地形地貌特征主要为草原和沙漠,草原和沙漠是内蒙古的自然特色。

草原是内蒙古最主要的地形地貌类型。

它分为中亚草原、东北草原和内蒙古高原草原。

中亚草原是内蒙古草原中面积最大、分布最广的一部分,大约占全国草原总面积的40%。

东北草原是内蒙古中部和东部的草原群落,又称湿地草原。

内蒙古高原草原位于内蒙古高原和大兴安岭南部边缘,是内蒙古北部的一个重要的草原类型,主要分布在额尔古纳、满洲里等地区。

沙漠是内蒙古地形地貌中最重要的一种。

内蒙古的沙漠分布比较广泛,包括鄂尔多斯沙漠、宁夏沙海、乌兰布和沙漠、塔克拉玛干沙漠等。

3.内蒙古大草原的气候气候类型:严寒的大陆性气候,气温变化大,热量日较差大,冷暖空气交替。

四季分明,春季干燥,秋季多雨。

年平均气温为-12℃至0℃,极端低温可达到-49℃至-27℃。

气候特征:内蒙古大草原的气候具有明显的季节性和地域性。

气候独特的自然环境对内蒙古地域间的生态和社会文化发展具有重要的影响,因此也是学习内蒙古草原的地理教学中重要的一个部分。

4.内蒙古大草原的水资源内蒙古大草原的水资源非常稀缺,主要分布在火炬河流域。

生活用水和工业用水需靠人工运输和开采。

火炬河、黑河、白河等河流是内蒙古最重要的淡水补给线。

同时,内蒙古大草原的冰川也是这一地区最重要的水资源之一。

5.内蒙古大草原的生物资源内蒙古大草原是中国的稀有物种密集区。

初二地理北方地区学案教案:了解内蒙古的气候与地形了解内蒙古的气候与地形在这节地理课上,我们将要了解内蒙古的气候和地形。

内蒙古位于我国北部,其气候和地形具有独特性。

我们将从以下三个方面来了解这一地区。

一、内蒙古的气候内蒙古属于典型的温带大陆性气候,夏季炎热干燥,冬季寒冷干燥,春秋季温差大。

内蒙古的降雨量比较少,主要集中在夏季,进入冬季则降雪量会增加,经常有起伏不定的冬季风。

由于降水相对稀少,内蒙古也有一些沙漠和草原,比如著名的腾格里沙漠和呼伦贝尔草原。

内蒙古地大物博,不同地区的气候也略有不同。

内蒙古东北部气候比较温和,冷暖季分别较为明显,东南部则明显湿润多雨,南部散布着大片的沙漠和半沙漠荒漠。

二、内蒙古的地形内蒙古地势复杂,地形多样,高原、平原、山地、盆地等地形都有。

内蒙古主要被五大山脉分割,形成了多个盆地和高原。

大兴安岭山脉、松花江、呼伦贝尔草原、额尔古纳河、大凉山山脉等都是内蒙古的重要地理特征。

内蒙古地形的高低起伏非常明显,平均海拔较高,山区经常有山峰的存在,而高原和盆地则经常出现长江流域的稻田、长沙、兰州等景观。

三、内蒙古的自然资源和人文特色内蒙古因地势和气候的适宜,是我国重要的农牧产区和矿产资源集中地。

大面积的草原和林地使得这个地区的野生动植物丰富多彩,如藏羚、盘羊、孔雀、金针菇等物种。

除了自然资源,内蒙古还有丰富的人文历史和文化特色。

蒙古族是内蒙古的重要民族之一,他们的独具特色的文化和传统生活方式也是内蒙古美丽的风景线之一。

内蒙古的少数民族文化传统、历史和非物质文化遗产也是该地区吸引旅游者的重要因素之一。

内蒙古的气候和地形不仅为这个地区的资源禀赋提供了条件,也是这个地区的人文特色和文化传承的重要因素之一。

我们应该通过学习地理知识来深入了解这个地区,并力保它的环境和资源的可持续发展。

蒙氏科学中国地图之内蒙古自治区教案

教学主题:蒙氏科学中国地图之内蒙古自治区

教学目标:

1.学习内蒙古自治区的基本地理知识,了解其地理位置、人口、主要城市等相关信息。

2.增强学生的地理意识和地理素养,提高对祖国各个地区的了解和认知水平。

教学准备:

1.蒙氏科学中国地图

2.电子白板或投影仪

3.内蒙古自治区地图

4.学生个人练习手册

教学过程:

Step 1 导入新课(5分钟)

介绍本次课的教学内容和目的,鼓励学生积极参与并激发他们的学习兴趣。

Step 2 展示地图(10分钟)

以蒙氏科学中国地图为基础,向学生展示内蒙古自治区的位置和周边环境,让学生了解其地理位置。

Step 3 介绍基本信息(15分钟)

介绍内蒙古自治区的基本信息,包括人口数量、面积、气候等方面,让学生了解内蒙古自治区的基础知识。

Step 4 探究主要城市(20分钟)

介绍内蒙古自治区的主要城市,如呼和浩特、包头、赤峰等,让学生了解它们的地理位置、经济、文化等方面的特点,并了解其对内蒙古

自治区的贡献。

Step 5 练习操作(20分钟)

让学生操作个人练习手册,回答一些与内蒙古自治区相关的问题,如其第一大沙漠、有哪些名胜古迹等,以检查他们的学习效果。

Step 6 课堂总结(5分钟)

回顾本次课的教学内容,强调学生需要加强地理意识和地理素养,提高对祖国各个地区的了解和认知水平。

教学评价:

本教案针对小学低年级学生,从易到难地介绍了内蒙古自治区的基本信息,让学生能够初步认识这个地方。

此外,练习环节也检查了学生的掌握程度,能够更好地加深学生对内蒙古自治区的印象。

课程(教材)分析课标要求:本课程的教学理念是:以理论传授为主线,夯实理论基础;以思维能力、人文精神培养为重点,提高管理素质;以开放式教学、多媒体教学为手段,培养学习兴趣。

坚持“既授之以鱼,又授之以渔”的教学思想,引导学生由消极被动的倾听者、接受者转向积极主动的思考者、探索者,教化学生心灵,完善学生人格,实现“教中做、做中学、学中练”的目的。

教学内容:本课程以“工作任务引领”的方式,构建以提出“工作任务”、分析“工作任务”、完成“工作任务”为主线的能力培养进行教学内容编排。

在课程内容编排上,考虑到学生的认知水平,由浅入深地安排课程内容,按工作任务的难易程度进行内容编排,实现能力的递进。

本教材系统地介绍了中国旅游地理的基本概念、基础理论,中国发展旅游业的地理条件和丰富多彩的旅游资源,中国不同地域的景观特色及地理成因,景点开发的知识和方法,主要旅游区和旅游景点及其旅游价值等。

教学目标:该课程的设置,旨在针对高职高专旅游学专业教学的实际需要,帮助学生掌握旅游从业必备的中国旅游地理基础知识和技能,树立空间地域意识,形成旅游综合动态思维,从而全面认识中国旅游国情,为今后从事旅游工作打下坚实的基础。

(一)专业能力1. 了解中国不同地域的景观特色,并能正确解释其地理成因。

2. 系统掌握中国旅游地理的基本概念、基础理论、基本知识及中国发展旅游业的地理条件和丰富多彩的旅游资源;主要旅游去和旅游景点及其旅游价值,以及相关的重要旅游线路。

(二)社会能力1帮助学生掌握旅游从业必备的中国旅游地理基础知识和技能,树立空间地域意识,形成旅游综合动态思维,从而全面认识中国旅游国情,为今后从事旅游工作打下坚实基础。

(三)方法能力理论知识以够用为度,理论深度以能被学生掌握为准,特别注重对学生实践技能的培养。

在内容编排上,将地理知识与中国旅游地理的实际紧密结合,简明实用。

在结构安排上,针对各旅游区域的自然地理环境、人文地理环境、旅游资源特点分别进行阐述,以各省区的旅游概况、民风民俗、重点旅游景区、主要旅游线路为线索编写,逻辑严谨、清晰明了。

教学设计一、教材分析《中国旅游地理》这门课程是旅游管理专业的专业核心课。

通过对这门课程的学习,为学生提供丰富而生动的中国区域旅游的一些知识,是其它任何课程不可替代的,同时也是旅游服务人员全面热情宣传中国,推介中国的知识源泉。

通过学习这门课程,使学生全面掌握中国旅游实务,培养学生对旅游资源的考察、线路设计、市场调研能力,进一步激发学生的爱国情感,立志献身旅游强国事业。

二、学情分析教学对象为旅游服务与管理专业一年级学生,对于专业课的学习在思想上予以重视,并表现出较强的求知欲和好奇心。

但是学生年纪较小,刚刚接触到旅游专业课学习,专业理论基础和专业感性认识较薄弱,在教授的过程中要充分发挥信息化教学的优点,通过多媒体信息化教学模式培养学习学习兴趣,并在教学目标和方式的设置上要充分的考虑学生的实际情况提高学生的实际掌握能力。

三、教学目标1、知识目标(1)了解哈尔滨概况(2)掌握哈尔滨主要景点游览价值2、能力目标(1)学生能熟练讲述哈尔滨主要景点的游览价值(2)学生能根据各个景点的游览价值撰写导游词3、情感目标通过学习本小节内容,学生大致对哈尔滨主要景点有所了解,教师在教学过程中适当讲解一些各个景点的趣事,培养学生学习旅游知识的兴趣。

四、教学重难点重点:哈尔滨概况以及主要景点的游览价值难点:学生能够根据各个景点的游览价值,有针对性的撰写导游词五、教学方法与学法指导(一)教学方法主要采用讲授法、演示法、讨论法、读书指导法、任务驱动法运用多媒体信息化教学手段,向学生展示哈尔滨的图片和景点视频资料,帮助学生加深印象,增强认识。

(二)学法指导通过教师讲授,问题驱动,视听画面,现场互动,加强学生记忆。

六、课时安排:1课时七、教学过程(一)采用问答法复习上节课的内容。

问:东北旅游区包括哪几个省?省会分别是哪里?(二)导入新课教师给出四个相互关联的词汇,让学生猜出我们本节课要讲的城市----黑龙江省哈尔滨市,引出新课。

给出词汇:省会、冰雪、东方莫斯科、松花江(三)新课学习1、哈尔滨概况(1)采用问答法,让学生回忆并总结出我们通常是从哪几个方面介绍一个省或者一个市的概况的;(2)总结并补充学生发言,让学生分为5组分别从地理位置、气候、历史、交通以及旅游资源特征5个方面介绍哈尔滨概况;2、哈尔滨主要景点(1)冰雪大世界:展示哈尔滨冰雪大世界的图片,使学生从直观上去感受冰雪大世界;由老师做导游,为大家讲授冰雪大世界的相关知识;播放一段哈尔滨冰雪大世界的视频,加深学生的了解,激发学生学习兴趣;介绍有关哈尔滨冰雪大世界的趣味小知识。

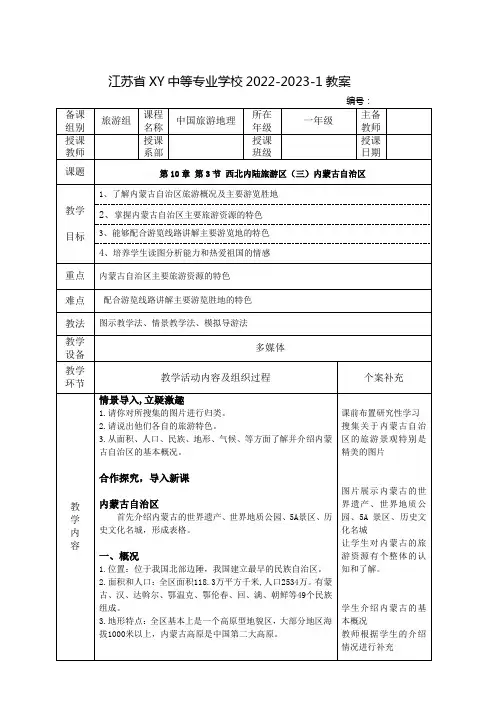

“草原毡乡”——内蒙古自治区一、教学目标1、了解内蒙古的位置特征和地形概况2、知道内蒙古是我国东西跨经度最多的省级行政单位,以及由此而形成的东西自然环境的差异3、了解内蒙古主要的矿产资源及分布4、分析内蒙古开展边境贸易的有利条二、学习重点难点:内蒙古是我国东西跨经度最多的省级行政单位,以及由此而形成的东西自然环境的差异三、预习指导1.位置:位于中国北部,北有邻国______。

共有______个邻省,东西跨度大,是我国跨______最广的省份。

2 地形:以______为主,主要的地形区是______。

3 自然环境的东西差异及原因:内蒙古自治区跨经度最广,自东向西,随着______越来越少,植被出现______的景观变化。

(1)东部边缘的大兴安岭山地,降水较多,______茂盛。

(2)中部内蒙古高原______丰茂。

(3)阴山以西,气候______,______面积较大。

4 阴山山脉:阴山是我国内流区与外流区的分界线,阴山以南的______平原,引黄河水灌有“______”之称。

5 矿产资源:第一课件网(1)煤炭资源:伊敏河、______、______、______、______。

(2)铁矿资源:______。

(3)稀土矿:______。

6 主要城市:(1)首府:______。

(2)外贸口岸:______、______。

四、基础巩固1 下列地区中有“塞上米粮川”之称的是A银川平原 B 河套平原 C 锡林郭勒草原 D 内蒙古高原2 河套平原的灌溉水源主要来自A 大气降水B 黄河水C 高山冰雪融水D 地下水3 我国载人航天飞船选择的着陆点是地形平坦开阔、人烟稀少的A 青藏高原B 云贵高原C 内蒙古草原D 黄土高五、教学反思。

第十章内蒙古游牧文化旅游区一、教学目标1、了解本区的自然环境地理特征及人文地理环境特征2、掌握本区的旅游业现状3、知晓本区著名的旅游城市4、了解本区的旅游特色二、课时分配本章共有3节内容,安排4课时。

三、教学重点通过本章的学习,让学生了解本区的旅游地理环境特征;认识本区旅游地理环境对旅游发展的影响;掌握本区旅游发展的现状及主要旅游地。

四、教学难点1、了解本区的自然环境地理特征及人文地理环境特征2、知晓本区著名的旅游城市及本区的旅游特色五、教学内容第一节本区旅游地理环境基础本区位于我国的北部边疆,幅员辽阔,北面以漫长的国界线与俄罗斯、蒙古国接壤,东面连接着林海高原——关东文化旅游区,东南面与京畿要地——燕赵文化旅游区相连,南面紧邻中华民族摇篮——中原文化旅游区,西面紧靠沙漠绿洲——西北少数民族游牧文化旅游区。

本区大部分地区属于内蒙古高原,气候为温带大陆性气候,一派草原景象。

自古以来这里就是我国北方少数民族生息繁衍的摇篮和主要活动区域,本区是以蒙古族为主体,包括达斡尔、鄂温克、鄂伦春、满、朝鲜等30多个民族组成的少数民族自治区。

一、旅游自然地理环境特征(一)坦荡的高原地貌,为豪放大气的旅游环境提供了物质基础(二)典型的中温带季风气候,旅游气候条件比较艰苦二、旅游人文地理环境特征本区早在新、旧石器时代就有古人类活动,留存有著名的“河套文化”“大窑文化”“红山文化”等文化遗址,还保存有元、明、清时代的文物古迹。

这里是我国北方少数民族的聚居地。

尽管目前经济尚不发达,交通欠方便,但草原风光独特,民族风情浓郁,是有着巨大开发潜力的旅游区。

(一)热情、剽悍的蒙古族风情与文化艺术,极具民族震撼力(二)民族风情浓郁与草原文化的传奇魅力(三)文化古迹历史久远第二节本区旅游业现状内蒙古自治区自1978年改革开放以来发展了旅游业。

由于地处我国北部边疆,没有顺路或简易之便,旅游季节较短等不利因素的影响,旅游业曾一度发展缓慢。

第六章塞北风光、游牧草原——蒙宁旅游大区第一节概述一、旅游地理环境(一)自然地理环境特征1、坦荡的高原和河套平原2、温带大陆性干旱气候(二)人文地理环境特征1、浓郁的民族风情内蒙古大草原上生活着30多个少数民族,其中以蒙古族为主体,还包括鄂伦春、鄂温克、达斡尔等民族。

各民族都有自己独特的风俗习惯、宗教信仰、语言文字和生产生活方式,形成丁绚丽多姿的少数民族风土人情。

2、边塞风情浓郁3、方兴未艾的沿边境开发、开放二、旅游资源类别1、温带草原景观2、“江南”好风光——河套平原3、灿烂的民族文化第二节内蒙古自治区一、概况——内蒙古有“东林西铁,南粮北牧,遍地矿藏”的美称。

内蒙古自治区是蒙古族的主要聚居地。

蒙古族信仰藏传喇嘛教,历史上“逐水草而居”的游牧生活,造就了蒙古族人民苍劲雄健的民族气质和独具魅力的草原文化。

内蒙古高原是我国四大高原中的第二大高原,从东北向西南绵延3000多公里,可划分为呼伦贝尔高原、锡林郭勒高原、乌兰察布高原和巴彦淖尔、阿拉善及鄂尔多斯高原四部分。

内蒙古在我国最北部的高原地区,远离海洋,属典型的中温带季风气候,内蒙古的多数地区冬季长达5个半月,一月最冷,月平均气温从南向北由-10℃递减到-30℃。

最低气温一般在-25℃~-45℃之间。

农林牧是内蒙古最大的优势资源。

人均耕地居全国第一,人均耕地面积0.24公顷,是全国人均耕地的三倍;内蒙古的森林面积居全国之冠,以"祖国绿色宝库"大兴安岭为主的森林面积达1407万公顷。

内蒙古拥有奇特的自然风光和悠久的历史文化,旅游资源十分丰富。

名胜古迹有四大类别,即陵园古墓、古城遗址、寺庙古塔以及革命家、革命活动遗址。

内蒙古的自然景观有:呼伦贝尔大草原、锡林郭勒大草原、大兴安岭原始森林。

二、主要旅游景区1、呼和浩特市名胜呼和浩特,蒙古语意为“青色的城”,简称“青城”,因召庙云集,又称“召城”,是祖国北疆的历史文化名城。

呼和浩特市位于土默川平原东北端,京包铁路线上。

一、教案基本信息中国旅游地理教案课时安排:45分钟教学目标:1. 让学生了解中国的旅游地理特点和旅游资源分布。

2. 培养学生对旅游地理的兴趣和保护旅游资源的意识。

3. 提高学生运用地理知识分析和解决问题的能力。

教学重点:1. 中国的旅游地理特点。

2. 中国的主要旅游资源及其分布。

教学难点:1. 旅游资源的保护和利用。

2. 学生实际操作和运用地理知识分析旅游问题。

教学准备:1. 教材或相关教学资源。

2. 投影仪或白板。

3. 教学卡片或旅游地图。

二、教学过程1. 导入新课教师通过展示中国旅游地图或相关图片,引导学生关注中国的旅游地理特点,激发学生学习兴趣。

2. 课堂讲解教师结合教材或相关教学资源,讲解中国的旅游地理特点、主要旅游资源及其分布。

重点讲解旅游资源的保护和利用。

3. 案例分析教师提出案例,让学生运用所学地理知识分析和解决旅游问题。

例如,分析旅游资源过度开发带来的环境问题,探讨旅游资源可持续发展策略等。

4. 小组讨论学生分小组,就某一旅游资源进行讨论,从地理位置、气候条件、旅游设施等方面分析该旅游资源的开发优势和不足。

5. 成果展示各小组向全班展示讨论成果,其他同学可就展示内容进行提问和评价。

三、课堂练习教师布置练习题目,让学生巩固所学知识。

练习题目可包括选择题、填空题、简答题等。

四、课后作业教师布置课后作业,让学生进一步巩固本节课所学知识。

课后作业可包括完成旅游地图绘制、搜集相关旅游资料等。

五、教学评价1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言、提问和讨论情况,评价学生的参与度。

2. 作业完成情况:检查学生课后作业的完成质量,评价学生对课堂所学知识的掌握程度。

3. 小组讨论:评价学生在小组讨论中的表现,包括分析问题、合作交流等方面。

4. 课堂练习:批改学生课堂练习,了解学生对旅游地理知识的掌握情况。

5. 学生自评和互评:鼓励学生进行自我评价和同伴评价,提高学生的自我认知和反思能力。

六、教学内容拓展1. 地方特色旅游教师引导学生了解中国各地的特色旅游项目,如云南的丽江古城、四川的九寨沟、江苏的周庄古镇等,让学生了解不同地区的旅游特色和文化内涵。

一、教案基本信息教案名称:中国旅游地理教案课时安排:45分钟教学目标:1. 让学生了解中国的地理特点和旅游资源。

2. 培养学生对旅游地理的兴趣和热爱。

3. 提高学生对中国旅游景点的认识和了解。

教学重点:1. 中国的地理特点。

2. 中国的旅游资源。

教学难点:1. 学生对中国旅游地理的理解和应用。

教学准备:1. 教材或相关教学资源。

2. 教学多媒体设备。

二、教学过程1. 导入(5分钟)教师通过向学生展示中国地图,引起学生对我国地理特点和旅游资源的兴趣。

可以提出问题,如“你们知道中国的哪些旅游胜地?”等,激发学生的学习兴趣。

2. 教学内容与活动(35分钟)教师根据教材或相关教学资源,向学生介绍中国的地理特点和旅游资源,包括山水风光、历史文化、民俗风情等。

可以采用讲解、展示图片、视频等形式,让学生直观地感受中国的旅游之美。

在介绍过程中,教师可以邀请学生分享他们了解的旅游景点,增加互动性。

教师可以设计一些问题,如“为什么九寨沟被誉为‘童话世界’?”“西安兵马俑的历史背景是什么?”等,引导学生主动思考和探讨。

3. 实践与应用(5分钟)教师设计一些实践性任务,如让学生分组讨论,每组设计一条旅游线路,包括景点选择、交通方式、住宿安排等。

学生可以利用网络资源、地图等工具,进行实地考察或模拟考察。

4. 总结与反思(5分钟)教师引导学生总结本节课所学的知识,如中国的地理特点、旅游资源等。

教师可以让学生谈谈他们对旅游地理的看法,以及如何更好地保护和利用旅游资源。

三、作业布置1. 让学生绘制一幅中国旅游地图,标注出他们最感兴趣的旅游景点。

2. 写一篇关于中国某个旅游景点的介绍文章,包括景点的历史背景、地理特点、旅游价值等。

四、教学反思教师在课后对自己的教学进行反思,如教学目标的实现情况、学生的参与度、教学方法的运用等,为下一步的教学提供改进方向。

五、教学评价通过学生的作业、课堂表现、实践成果等方面,对学生的学习情况进行评价,了解学生对教学内容的掌握程度,为后续教学提供参考。