治病求本治病求本

- 格式:ppt

- 大小:113.01 KB

- 文档页数:34

治病求本名词解释中医

治病求本,是中医治病的基本原则之一。

“本”指疾病的根本原因,“标”指疾病的表面现象。

治病求本就是在治疗疾病时,要找出病因,抓住疾病的本质进行治疗。

中医认为,人体是一个有机整体,人体内部的各个部分之间以及人体与外界环境之间都存在着相互联系、相互制约的关系。

因此,中医治病强调从整体出发,通过调整人体内部的平衡,达到治疗疾病的目的。

治病求本的原则在中医临床实践中得到了广泛应用。

例如,对于感冒等疾病,中医认为是由于风寒或风热等外邪侵袭人体所致,因此治疗时应以解表散寒或解表清热为主;对于慢性病,中医则认为是由于人体内部的阴阳失衡所致,因此治疗时应以调整阴阳平衡为主。

治病求本是中医治病的基本原则之一,强调从整体出发,找出病因,抓住疾病的本质进行治疗,以达到治疗疾病的目的。

治病必求于本,本在阴阳《伤寒论》是一部什么书?《伤寒论》为后汉人张仲景著。

它是同疾病作斗争的产物,反映了我国医学在后汉时期的光辉成就。

《伤寒论》原名叫《伤寒杂病论》,因当时被兵火破坏,已残缺不全。

后经晋人王叔和整理,到宋朝“至平”中,校正医书时,先将《伤寒论》十卷颁行于世。

从此一书分为二书,一名《伤寒论》,一名《金匮要略》。

《伤寒论》问世以来,深受广大医家推崇,为辨证论治的理论体系,提供了极其宝贵的经验。

由于《伤寒论》在医学上的科学成就,被奉为中医学必读之书。

但是,对此书还存在一些认识上的问题。

如有人把《伤寒论》当做治外感的专书,还说:“外感学仲景,内伤法东垣”,我认为《伤寒论》不是专治外感,而是一部辨证论治的书。

为了说明这个问题起见,从以下几点进行叙述。

张仲景在原序中,很自负地说:“虽未能尽愈诸病,庶可以见病知源”,从这两句话,可以体会张仲景著书目的在于广治诸病,并不只治一个外感病。

方有执能体会书中的精神,他在《伤寒论条辨》写道“论也者,仲景自道也,盖谓愤伤寒之不明,戚宗族之非命,论病以辨明伤寒,非谓伤寒之一病也。

”方氏把“论病”髙于伤寒之上,则与“原序”的精神互相契合,认识了《伤寒论》是辨证论治的书,不落于专治外感的偏见,无疑是正确的。

或有人问:如果伤寒同杂病未分前的《伤寒杂病论》,说是辨证论治的书,还可令人接受。

如今两书已分,只剩下《伤寒论》了,还强调它有“杂病”的辨证论治内容,这样说是很难理解的。

对这个问题,我想从以下几个方面来解答。

首先从六经分证来说,《伤寒论》的六经分证是广义的,包括杂病在内。

试看六经分证的提纲,只提“太阳之为病”……“厥阴之为病”,其中并不提“伤寒”二字,这就看出,六经分证是广义的,包括了杂病。

举例来说:属于杂病范围的宿食和中寒的吐泻,在《伤寒论》的阳明、太阳两经中,无法可以分出它只是外感而不是杂病。

所以,伤寒一过了太阳经,其中就包括了杂病的内容,这也是临证的事实。

《中医基础理论》讲课稿:治病求本、扶正祛邪同学们好,现在开始上课。

下面我们讲第二节——预防。

中医学的预防医学思想是非常科学的,也是非常先进的。

首先讲预防的基本概念。

什么叫预防?预防是指采取一定的措施,防止疾病的发生和发展。

防范于未然,把这个叫做预防。

孙思邈在《千金方》里明确提出来中医学的三级预防思想,他提出“上医,医未病之病;中医,医欲病之病;下医,医已病之病”。

孙思邈把预防概括为:未病、欲病、已病三类,这个思想和现代预防医学三级预防的观点是一致的。

高明的医生是治未病;差一点(的医生)治有病的,就是刚刚得病,他还行,早期就发现了,病之初就可以治疗;最次的医生才治真正已经得病那个病。

体现了《内经》“治未病”的思想。

第二个问题讲讲中医学的预防观念,是中医学的预防医学思想,也是中医学的优势和特色之一,概括为三个字,叫“治未病”。

一、未病先防。

所谓未病先防,是指在没有发生疾病之前,采取各种措施,做好预防工作,防止疾病的发生。

我们前面讲的摄生就是未病先防的重要措施。

未病先防(的)核心是提高人的正气,增强机体的抗病能力。

未病先防的方法很多,前面我们讲摄生基本原则下所提到的那些方法,比如,调节情志,饮食有节,起居有常,顺应自然,锻炼身体,这在前面我们(讲)摄生原则里面讲到了。

除此之外,还强调一个避其毒气。

因为邪气不仅仅是疾病发生的重要条件,而且在一定情况下,对疾病的发生甚至生命具有决定作用。

因此,主张要想防止疾病的发生,应该采取各种措施避其毒气,防止邪气侵袭。

除了这些之外,治未病的方法还有一个药物,药物预防,天花免疫。

天花免疫在世界免疫史上是中医学第一次提出来用人痘接种的方法,那不是牛痘,西方医学就是用牛痘,咱们中医学讲用的是人生过天花的痘,用它来免疫。

这(是)在十六世纪提出来的,被世界免疫学界称为世界免疫学的先驱。

提出了好多药物预防的方法。

比如,现在感冒,最近广州出现了非典型肺炎,主张药物预防,用清热解毒的(药),什么板蓝根、大青叶,来预防,这些都属于治未病的方法。

治病必求于本的道理和意义

古人有句老话:“治病必求于本”,这句话提醒我们,若想恢复健康,就应从根本上去解决问题。

不论我们所面对的是心理健康问题还是身体健康问题,都应从根本上去治病,去了解真正的根本原因才能够有效地恢复健康。

首先,治病必求于本的道理是指,当我们面临身体健康问题时,我们不能仅仅局限于用药物、手术等急救措施而不能着眼于根本的原因。

今天的社会,由于科技的进步,人们获得药物和治病的手段越来越多,但是,人们缺乏去治病进行全面调查,分析病因,去了解真正的根本原因。

只有去了解和思考病因、根本原因,才能更好地恢复自己的健康,而不是陷入一个偏激的治疗情况中。

其次,治病必求于本的道理也指当我们面临心理健康问题时,我们也不能盲目地做出一些急救措施而忽视了根本的原因。

现在,社会心理学的发展很快,大多数的精神分析、心理治疗都可以有效地缓解心理上的压力,但是只有理清并找出心理上的根本原因,才能有效地恢复健康。

只有深入挖掘心理,才能慢慢发现心灵深处有些什么潜藏藏着却又极其隐蔽的原因在影响着我们的健康,只有彻底解决这些根本的病因,才能真正的恢复健康。

最后,治病必求于本的意义就是提醒我们,在控制我们的健康时,要积极心态,要以勤奋的态度去追求健康的原因,去发现病因的根源。

健康是一种心态,不仅仅是外在的表现,更是内心世界的因素。

健康的内心,才能拥有一个健康的身体,才能拥有一个健康的心态。

总而言之,“治病必求于本”关乎着我们每个人的健康,不仅仅是一句早已被证明是正确的古老老话,更是一种健康观念。

只有把它牢牢地践行在自己的日常生活中才能够改善自己的健康状况,更好地保护自己的健康。

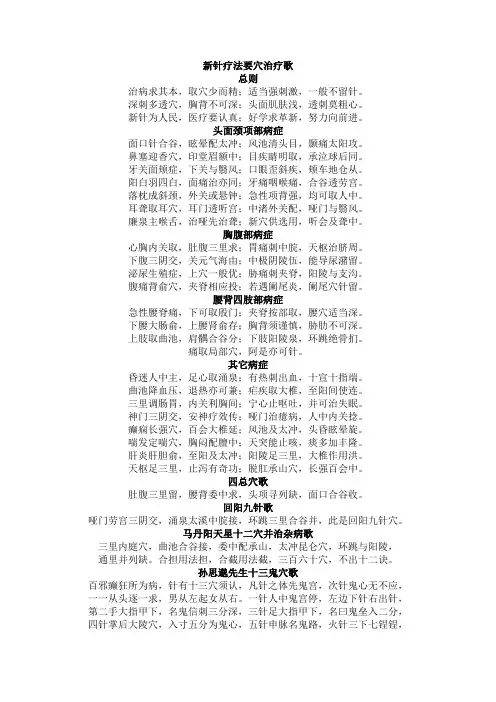

新针疗法要穴治疗歌总则治病求其本,取穴少而精;适当强刺激,一般不留针。

深刺多透穴,胸背不可深;头面肌肤浅,透刺莫粗心。

新针为人民,医疗要认真;好学求革新,努力向前进。

头面颈项部病症面口针合谷,眩晕配太冲;风池清头目,颞痛太阳攻。

鼻塞迎香穴,印堂眉额中;目疾睛明取,承泣球后同。

牙关面颊症,下关与翳风;口眼歪斜疾,颊车地仓从。

阳白羽四白,面痛治亦同;牙痛咽喉痛,合谷透劳宫。

落枕成斜颈,外关或悬钟;急性项背强,均可取人中。

耳聋取耳穴,耳门透听宫;中渚外关配,哑门与翳风。

廉泉主喉舌,治哑先治聋;新穴供选用,听会及聋中。

胸腹部病症心胸内关取,肚腹三里求;胃痛刺中脘,天枢治脐周。

下腹三阴交,关元气海由;中极阴陵伍,能导尿潴留。

泌尿生殖症,上穴一般优;胁痛刺夹脊,阳陵与支沟。

腹痛背俞穴,夹脊相应投;若遇阑尾炎,阑尾穴针留。

腰背四肢部病症急性腰脊痛,下可取殷门;夹脊按部取,腰穴适当深。

下腰大肠俞,上腰肾俞存;胸背须谨慎,胁肋不可深。

上肢取曲池,肩髃合谷分;下肢阳陵泉,环跳绝骨扪。

痛取局部穴,阿是亦可针。

其它病症昏迷人中主,足心取涌泉;有热刺出血,十宣十指端。

曲池降血压,退热亦可兼;疟疾取大椎,至阳间使连。

三里调肠胃,内关利胸间;宁心止呕吐,并可治失眠。

神门三阴交,安神疗效传;哑门治癔病,人中内关捻。

癫痫长强穴,百会大椎延;风池及太冲,头昏眩晕旋。

喘发定喘穴,胸闷配膻中;天突能止咳,痰多加丰隆。

肝炎肝胆俞,至阳及太冲;阳陵足三里,大椎作用洪。

天枢足三里,止泻有奇功;脱肛承山穴,长强百会中。

四总穴歌肚腹三里留,腰背委中求,头项寻列缺,面口合谷收。

回阳九针歌哑门劳宫三阴交,涌泉太溪中脘接,环跳三里合谷并,此是回阳九针穴。

马丹阳天星十二穴并治杂病歌三里内庭穴,曲池合谷接,委中配承山,太冲昆仑穴,环跳与阳陵,通里并列缺。

合担用法担,合截用法截,三百六十穴,不出十二诀。

孙思邈先生十三鬼穴歌百邪癫狂所为病,针有十三穴须认,凡针之体先鬼宫,次针鬼心无不应,一一从头逐一求,男从左起女从右。

中医治病的原则是整体观念和辨证施治。

具体体现为:

1.治病求本,就是寻找出疾病的根本原因,并针对根本原因进行治

疗,包括“正治和反治”、“治标和治本”两种情况。

2.扶正祛邪:扶助正气,增强体质,提高机体抗邪能力,祛除病邪,

使邪去正安。

3.调整阴阳:补偏救弊,恢复阴阳的相对平衡,促进阴平阳秘。

4.调整脏腑:调整各脏腑之间的关系,使其功能协调。

5.调理气血:原则是“有余泻之、不足补之”,使气血关系协调。

6.因时因地因人制宜:根据季节、地区以及人体的性质、性别、年

龄等不同而制定适宜的治疗方法。

中药的基本逻辑

中药是中华传统医学的重要组成部分,其基本逻辑是通过认识人体的生理机制和病理变化规律,选用适当的中药,调整人体的生理功能和恢复正常病理状态。

中药的基本逻辑可以概括为“治病求本、辨证施治、方药相配、剂量适当、病人个体化治疗”。

治病求本是指中药治疗疾病的关键在于找到病因,针对病因进行治疗,而非仅仅控制症状。

辨证施治是指中药治疗要根据患者的不同病情,进行个体化的治疗,因为同一种疾病在不同的人身上可能有不同的表现和病因。

方药相配是指中药配方要根据患者的不同病情和体质特点,选用不同的中药,并进行合理的配方,以达到更好的治疗效果。

剂量适当是指中药的用量要根据患者的体质和病情,进行恰当的调整,防止用药过量或不足,从而获得更好的疗效。

病人个体化治疗是指中医治疗要根据患者的个人情况进行治疗,包括年龄、性别、体质、生活方式等方面的因素,以达到最佳的治疗效果。

总之,中药的基本逻辑是基于对人体生理和病理的认识,通过辨证施治、方药相配、剂量适当、以及个体化治疗等综合治疗手段来调整人体生理功能和恢复正常病理状态,从而达到治疗疾病的目的。

- 1 -。

中医治疗的基本原则——自然养生学中医是在中国古代朴素唯物论和辨证法思想影响下产生的,因此它视察人体偏重于整体,侧重于宏观事物间的联系。

中医治疗的基本原则主要包括以下七条:1治病求本:中医治病表面上针对症状,实际上更强调透过现象抓住根本的原因。

2治有标本:也就是治病求本,通过症状(标)来找到病的因(本)。

3治有缓急:意指有时以治本为急,有时则应以治标为急。

4治有轻重:意指病轻、病重应以元气是否亏损为标准,而不能光看表象。

5治疗须辩幼体质:也就要根据病人的年龄、体质来考虑用药分量的轻重。

6治疗用药不可偏执:也就是要具体病症具体分析,不能凭个人喜好。

7虚实的治疗原则:意指治疗时的“攻”与“补”要相结合。

阴阳五行说是迷信吗?阴阳五行说听起来很玄,其实并非迷信。

阴阳五行学说反映了人体的自动反馈调节原理,是中医学的基础理论之一,具有朴素的辩正法思想。

这是人们把各种自然现象的观察结果加以综合分析和归纳,利用阴阳(世界上事物对立统一的两个方面)和五行(金、木、水、火、土够成宇宙万物)学说做了最简练的概括和说明,用以阐述自然界一切现象和事物间的关系,并且把它运用到医学上来说明人体的生理和病理现象,作为诊断和治疗的依据。

经络存在吗?经络学说是中国医学基础理论之一,它关系到中医生理、病理、诊断、治法各方面,特别是推拿和针灸疗法是以经络为理论依据的。

中医认为人体是个遍布经络的有机整体,“经”:通道,“络”指经与经间的联系通道。

经络分布在人体的各个部分,有主干,有分支,以气血灌溉五脏六腑及全身各部,保证各部分的协调和统一。

由于经络与相应内脏有密切联系,所以穴位推拿和针灸疗法可以通过刺激穴位来治疗疾病。

自本世纪30年代以来,中外许多科学家通过各种观察方法已经证实了经络的存在。

1999年,中国医学专家首次揭开了经络存在的物资基础之谜并发现人体可能存在着一个生物分子系统,从而真正从科学上证实了经络的存在。

人有哪几种年龄?日历年龄:人们的日历年龄随着时间的消逝均等地增长着,不管你如何善于保养,也无论你怎样懂生活,在日历年龄的增长面前。