刘家林《中国新闻史》笔记和考研真题详解-五四运动时期的新闻事业【圣才出品】

- 格式:pdf

- 大小:7.76 MB

- 文档页数:34

丁淦林《中国新闻事业史》修订版章节题库第六章五四时期的新闻传播一、名词解释1.《每周评论》[复旦大学2009~2010年研]答:《每周评论》是陈独秀、李大钊等《新青年》同人创办的小型4开政治报纸,是五四时期最有影响的报纸之一,于1918年12月22日在北京创刊,次年8月被北洋政府查禁。

《每周评论》不仅政治思想内容丰富,议论精辟,而且在报纸类型上也是一种机关报。

它与《新青年》相互配合补充,“重在批评事实”把思想文化斗争和政治斗争紧密结合起来。

《每周评论》具有统一战线性质,团结了具有初步共产主义思想的知识分子、革命的小资产阶级知识分子和资产阶级知识分子,不仅具有反帝反封建的鲜明色彩,而且显示出社会主义倾向。

但后因陈独秀被捕和李大钊出走,在胡适主持下,改变了革命的政治方向,转而大肆宣扬实用主义。

2.陈独秀答:陈独秀是新文化运动的倡导者之一,中国共产党的创始人和早期的主要领导人之一,《新青年》的创办人、主编、主要撰稿人。

1903年,陈独秀参加编辑由章士钊创办的《国民明报》,1904年与人合办《安徽俗话报》,1914年在日本协助章士钊创办《甲寅》杂志。

1915年,陈独秀创办《新青年》杂志,举起民主与科学的旗帜,发动了新文化运动。

1918年与李大钊等合办《每周评论》,把思想文化斗争和政治斗争紧密结合起来,将新文化运动推向一个新的发展阶段。

陈独秀提倡新文化,宣传马克思主义,是五四新文化运动的主要领导人之一,广大青年推崇他是“思想界的明星”。

3.《敬告青年》答:《敬告青年》是陈独秀在《新青年》创刊号上发表的一篇带有发刊词性质的文章。

该文针对封建思想文化的束缚,打出了科学和民主的大旗,向青年读者提出了六个方面的要求:①自主的而非奴隶的;②进步的而非保守的;③进取的而非退隐的;④世界的而非锁国的;⑤实利的而非虚文的;⑥科学的而非想象的。

4.李大钊答:李大钊是中国共产党主要创始人之一,中国最早的马克思主义的卓越宣传家,中国无产阶级新闻活动的先驱,他揭开了我国报刊宣传马克思主义的新的一页。

第三编中国现代新闻事业第一章五四运动时期的新闻事业一、名词解释1.《每周评论》[复旦大学2009~2010年研]答:《每周评论》是陈独秀、李大钊等《新青年》同人创办的小型4开政治报纸,是五四时期最有影响的报纸之一,于1918年12月22日在北京创刊,次年8月被北洋政府查禁。

《每周评论》不仅政治思想内容丰富,议论精辟,而且在报纸类型上也是一种机关报。

它与《新青年》相互配合补充,“重在批评事实”把思想文化斗争和政治斗争紧密结合起来。

《每周评论》具有统一战线性质,团结了具有初步共产主义思想的知识分子、革命的小资产阶级知识分子和资产阶级知识分子,不仅具有反帝反封建的鲜明色彩,而且显示出社会主义倾向。

但后因陈独秀被捕和李大钊出走,在胡适主持下,改变了革命的政治方向,转而大肆宣扬实用主义。

2.《湘江评论》[中国传媒大学2009年研]答:《湘江评论》是五四时期著名的学生运动报刊,1919年创刊于长沙,是湖南学生联合会机关报,由毛泽东主编。

该报实际上起着指导整个湖南革命运动的作用,且影响遍及全国。

它以述评为主,把时事报道和评论相结合,从形式到内容丰富多彩,引人注目。

《湘江评论》在当时的民主主义报刊中是具有特色的,深受广大革命青年和爱国人士的欢迎。

李大钊评价它是全国最有分量、见解最深的刊物。

1919年8月上旬,《湘江评论》被湖南军阀张敬尧查封。

3.《新青年》[暨南大学2013年研;上海财大2007年研]答:《新青年》是中国新文化运动兴起的标志。

1915年9月15日在上海创刊,初名《青年杂志》,自第2卷起因有重名之嫌而改为本名,创办人陈独秀。

《新青年》经历三个发展阶段:①陈独秀主撰阶段(1915年9月至1917年12月);②编辑部同人轮流主编阶段(1918年1月至1920年5月);③中国共产党上海发起组机关刊物阶段(1920年9月至1922年7月)。

主要宣传内容为:①提倡自由民主,反对封建礼教,开展批孔运动;②提倡科学,反对迷信;③发起文学革命运动,提倡新文学反对旧文学,提倡白话文反对文言文。

刘家林《中国新闻史》配套模拟试题及详解(一)一、名词解释(8×5=40分)1.邸报2.《察世俗每月统记传》3.邵飘萍4.《热血日报》5.延安新华广播电台二、简答题(15×3=45分)1.谈谈你对19世纪外国人在华办报活动的认识。

2.简述范长江的主要新闻活动。

3.简述《新华日报》在国统区坚持斗争的内容及其意义。

三、论述题(第1题15分,第2、3题各25分,共65分)1.论述维新派的办报思想及其对近代新闻事业的贡献。

2.论述《新青年》杂志的发展历程及其对新文化运动的贡献。

3.论述解放区内反“客里空”运动的经过及其意义。

参考答案:一、名词解释(8×5=40分)1.邸报答:邸报是我国也是世界上最古老的报纸,仅在统治阶级内部发行,属官方报纸,又称为“朝报”、“邸钞”、“进奏院状”、“状报”。

邸报的主要内容为:①皇帝的诏书、命令、起居言行;②封建皇朝的法令、公报;③官吏的升降、任免、赏罚、调动;④官吏的奏章和皇帝的批示等。

邸报始于唐,盛于宋,衰于元,复兴于明,结束于晚清。

唐朝的报纸均为手抄,由上都的进奏院发行;宋朝最早出现“邸报”一词,使用雕版印刷,由门下省领导,中央政府统一编印和发行,完全具备了中央官报的性质;明代的官报由通政司、六科、提塘传发,采用活字印刷。

2.《察世俗每月统记传》答:《察世俗每月统记传》是第一家近代境外中文报刊,1815年8月5日由英国传教士马礼逊在南洋马六甲创办,主编米怜(英),梁发(中)。

该报采用中国线装书本样式,雕版印刷,每月一期,免费赠阅,主要传与东南亚华人聚居地区,少量输入中国境内。

其主要内容为:以阐发基督教义为根本任务,以传教为宗旨,介绍《圣经》和宣传“神理”,其次为宣传伦理道德,再次为介绍科学知识;后期增辟专栏,介绍各国情况,并开始涉及时政;刊载天文地理知识,发表诗歌语言等作品及“告帖”;没有新闻专栏,但在第二期中刊出了中文近代报刊的第一条消息《月食》。

中国新闻事业历史笔记和课后解答一、中国新闻事业的起源和发展1.1 起源中国的新闻事业可以追溯到古代的纸质媒体,如《京报》和《深报》,这些报纸的创办标志着中国新闻事业的起步。

此后,新闻事业逐渐发展起来,但在一段时间内受到政府的控制和限制。

1.2 发展在20世纪初,随着中国社会的变化和现代化进程的推进,中国新闻事业经历了一系列重大的变革。

最显著的一次是1949年中华人民共和国的成立后,新闻传媒立即被国家掌控,成为党的一项重要工作。

1.3 当代新闻事业的现状中国新闻事业在改革开放以后得到了极大的发展。

中国建立了众多的新闻机构,包括报纸、电视台、广播等。

中国的新闻事业也逐渐实现了市场化,并为全球提供了大量新闻内容。

二、中国新闻事业的主要特点2.1 政府控制中国的新闻事业受到政府的控制和管理。

尽管改革开放以来,新闻机构逐渐市场化,但政府仍对内容和报道进行严格的审查和限制。

2.2 媒体与娱乐化随着市场经济的发展和信息技术的普及,中国的新闻媒体开始追求商业化和娱乐化。

许多新闻节目和报纸更注重娱乐性,迎合公众的需求。

2.3 社交媒体的兴起随着互联网的普及,中国的社交媒体成为新闻传播的重要渠道。

微博和微信等平台使个人用户能够快速获取和传播新闻信息,对新闻传媒产生了重大影响。

三、中国新闻事业面临的挑战和机遇3.1 挑战中国的新闻事业仍然面临许多挑战。

首先,言论自由受到了限制,新闻媒体的报道受到政府的审查。

其次,网络虚假信息泛滥,给新闻的真实性和可信度带来困扰。

此外,新闻媒体面临着商业利益和社会责任的平衡问题。

3.2 机遇尽管面临挑战,中国的新闻事业也存在一些机遇。

首先,互联网和新媒体技术的发展为新闻传播提供了更多的平台和方式。

其次,中国的媒体市场巨大,具有广阔的发展空间。

此外,中国经济的崛起也为新闻事业的发展提供了良好的环境。

四、课后解答1.中国新闻事业的起源和发展是如何的?中国的新闻事业可以追溯到古代的纸质媒体,如《京报》和《深报》。

刘家林《中国新闻史》章节题库第三编中国现代新闻事业第四章抗日战争时期的新闻事业一、名词解释1.双办方针[中国传媒大学2006、2004年研]答:“双办”方针是指“全党办报”、“群众办报”的方针。

1942年4月11日,《解放日报》发表社论《致读者》,宣布改版的基本内容,就是把少数人办报的方针转变为群众办报、全党办报的方针。

从此,“全党办报”、“群众办报”就成为各根据地党报的办报原则并指导着新闻传播实践。

1948年4月2日,毛泽东在对《晋绥日报》编辑人员的谈话中,全面总结了新闻工作实践的经验,用更明确的语言对这一原则作了表述。

他说:“办报和办别的事一样,都要认真地办,才能办好,才能有生气。

我们的报纸也要靠大家来办,靠全体人民群众来办,靠全党来办,而不能只靠少数人关起门来办。

”这样,“全党办报”、“群众办报”就进一步成为我们办报的组织路线和工作原则,不仅在当时,而且对以后的社会主义新闻事业也有着深刻的指导意义。

2.《晋察冀画报》[人大2006年研]答:《晋察冀画报》是指在中国抗日民主根据地创办的第一家以刊登照片为主的综合性画报,由晋察冀军区政治部主办。

1942年7月7日在河北省平山县碾盘沟创刊。

1948年5月与晋冀鲁豫军区的《人民画报》合并。

它是《解放军画报》的前身。

创办人为沙飞、罗光达、章文龙、赵启贤等。

因处于战争环境及物质条件困难等原因,不能定期出版。

初办时,附英文说明,兼顾对外宣传。

解放战争期间面向部队。

6年内出画报13期,另出丛刊、画刊、摄影新闻等共60余期。

总发行量近70万份。

它的创建,对中国共产党领导下的抗日民主根据地和解放区的新闻摄影出版事业有较大影响。

3.洋旗报[复旦大学2011年研;四川大学2005年研]答:“洋旗报”是指抗日战争时期的以外商名义出版的中文报纸,它可以不受日伪的新闻检查。

中国共产党等各派政治力量以及民间爱国人士,利用沦陷区大城市中租界的特殊条件,利用英、美、法等帝国主义国家和日寇之间的矛盾,打着“英商”、“美商”的招牌在租界内复刊或创刊“洋旗报”,或聘请外国人担任发行人,或在外国注册,以逃避日寇的新闻检查,报道抗战实况,宣传爱国主张。

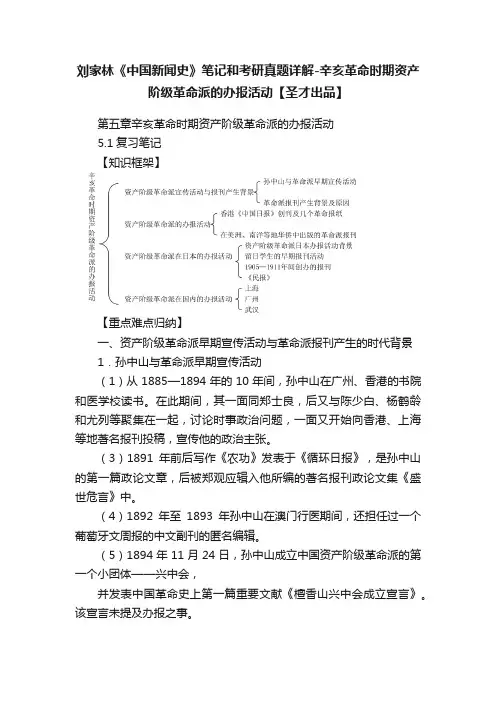

刘家林《中国新闻史》笔记和考研真题详解-辛亥革命时期资产阶级革命派的办报活动【圣才出品】第五章辛亥革命时期资产阶级革命派的办报活动5.1复习笔记【知识框架】【重点难点归纳】一、资产阶级革命派早期宣传活动与革命派报刊产生的时代背景1.孙中山与革命派早期宣传活动(1)从1885—1894年的10年间,孙中山在广州、香港的书院和医学校读书。

在此期间,其一面同郑士良,后又与陈少白、杨鹤龄和尤列等聚集在一起,讨论时事政治问题,一面又开始向香港、上海等地著名报刊投稿,宣传他的政治主张。

(3)1891年前后写作《农功》发表于《循环日报》,是孙中山的第一篇政论文章,后被郑观应辑入他所编的著名报刊政论文集《盛世危言》中。

(4)1892年至1893年孙中山在澳门行医期间,还担任过一个葡萄牙文周报的中文副刊的匿名编辑。

(5)1894年11月24日,孙中山成立中国资产阶级革命派的第一个小团体——兴中会,并发表中国革命史上第一篇重要文献《檀香山兴中会成立宣言》。

该宣言未提及办报之事。

(6)1895年2月21日,孙中山的檀香山兴中会与香港杨衢云的辅仁文社合并,扩大为“香港兴中会总部”。

其在颁布的《香港兴中会宣言》中,谈到“设报馆以开风气”。

2.革命派报刊产生的时代背景及原因(1)革命的需要,唤起民众的需要。

早期资产阶级革命的最大障碍是人民群众不觉悟,人心蔽塞。

(2)与改良派、保皇派斗争的需要。

改良派利用报刊发动强大的舆论攻势,在海内外影响巨大。

因此,利用报刊揭露保皇派、宣传革命,成为当务之急。

(3)“伦敦被难”的启示。

广州起义失败后,孙中山于1896年10月1日到伦敦,11日,被清廷驻英使馆诱捕。

孙中山的老师康德黎博士为营救孙中山,决定通过报纸把事实真相公布于众。

《地球报》访问康德黎,出了特辑,以耸人听闻的方式披露此案。

由于舆论的支持、英国政府的干预,孙中山在被囚13天后获释。

通过这件事,孙中山深深感到报纸的威力和社会舆论的作用,以及报纸对形成社会舆论的巨大影响。

第一编中国古代的新闻传播活动第一章唐代的官报1.1复习笔记【知识框架】【重点难点归纳】一、“开元杂报”(1)中国古代的原始报纸,最迟不晚于唐玄宗开元年间。

唐代人的著作中,最早对这种原始形态报纸叙述得最详细最具体的,是唐末著名学者、散文家孙樵所著《孙可之文集》(又名《经纬集》)。

(2)根据《孙可之文集》记载:孙樵称之为“开元杂报”的“数十幅书”,是中国古代最早的原始形态的报纸,这种原始形态报纸是每天发布的。

孙樵所说的“系日”和“日见”即为明证。

(3)开元杂报不同于向一定行政单位下达的“官文书”,而是把同一的“官文书”向在京城的各级官吏广为传播。

广大人民群众无法看到。

(4)“开元杂报”并非刻印。

唐代及自唐以后长期停留于手写传抄状态,这是中国古代报纸的一个特点。

(5)关于“开元杂报”的版面形式和印刷情况,最早说“开元杂报”是“雕版”的,见于陆琛著《河汾燕闲录》。

但根据印刷史专家考证,唐代不可能出现印刷报纸。

因此,上述记载不可靠。

可靠的说法应为“手写传抄”。

二、“报状”与“状报”(1)除孙樵的《经纬集》外,在唐代有关文献和唐代人的某些著作中,也可以找到不少有关唐代官报的简单记载,名称有“报状”、“报”、“除目”等。

(2)“报状”、“报”、“除目”,与孙樵所说的“开元杂报”、“条报”等,都是指同一事物,都是唐代朝廷传播政令及政事动态的最早的原始形态的报纸。

(3)“报状”、“报”即朝廷发布、传报政事的“官文书”,具有唐王朝中央政府公报的性质。

它既抄传到京城的各级官吏,也抄传到各藩镇在京师自己设置的进奏院。

再由进奏院抄传给各自的藩镇。

(4)这种通过进奏院抄传的“报状”,当时被概称为“进奏院状报”。

这样就“形成为第一级的‘报状’和第二级的‘进奏院状报’”。

三、“邸”与“邸报”1.“邸”的出现(1)早在战国时期,诸国客馆曰“邸”。

(2)汉代,诸郡王侯为朝见而设置在京城的住所叫“邸”。

职能是通奏报、待朝宿。

(3)唐代,“邸”的职能扩大、增加,除通奏报、待朝宿外,还负责打听朝廷动静,向各自的藩镇报告,并抄传朝廷“报状”于各自藩镇。

第五章解放战争时期的新闻事业5.1复习笔记【知识框架】【重点难点归纳】一、国民党统治区的新闻事业1.国民党新闻事业的扩张及由盛而衰(1)《中央日报》与马星野①《中央日报》a.抗战胜利后,重庆的《中央日报》照常发行。

上海版《中央日报》于1945年8月30日正式出版,社长冯有真。

同年9月10日,南京《中央日报》也复刊,社长由马星野担任。

b.1946年5月5日,国民党政府从重庆“还都”南京,重庆版《中央日报》仍然出版,称为“陪都《中央日报》”。

而南京《中央日报》则为该报总社。

1948年11月,在南京解放前夕,马星野将《中央日报》总社迁至台湾,于1949年3月12日在台北正式发行。

②马星野a.1928年6月任《党军日报》主编。

1928年助编《清华校刊》,在清华过着半工半读的生活。

1929年主编《中央政治学校校刊》。

b.1934年7月13日,以“星野”为笔名,在《申报》副刊(自由谈)发表文章。

同年9月,马星野担任中央政校新闻系讲师,讲授“新闻学概论”、“新闻史”等课程。

1935年起,正式出任该系系主任。

以后主持“中央政校”新闻系教学工作凡14年。

c.“中央政校”于1938年7月由南京西迁重庆,马星野于此时创刊《新闻学季刊》。

d.1941年3月,“中国新闻学会”成立于重庆,马为发起人之一。

同年,马星野亲手起草了《中国新闻记者信条》(12条)。

e.1945年11月,马星野任南京《中央日报》社“复员”后首任社长,聘王新命为总编辑、陶希圣为总主笔。

f.他主持社务期间,扩大报纸篇幅,增出晚报,面向社会,推动报社企业化。

同时在版面上进行改革,力求“报纸杂志化”,注重副刊。

在此期间,他还在中央大学、中央政治大学任教,专门讲授新闻学课程,并兼“政大”新闻系系主任。

g.1947年5月31日,《中央日报》改组为有限公司,由陈立夫任首任董事长,马星野任常委董事兼社长,黎世芬任总经理。

h.1948年3月,马星野出席在瑞士日内瓦举行的联合国新闻自由会议,代表中国新闻界参加制定《世界新闻自由宪章》。

第五章民国初期的新闻事业保障言论出版自由的法令:湖北军政颁布的《中华民国鄂州临时约法》;《浙江军政临时约法》;《江西临时约法》。

中华民国以孙中山为首的南京临时政府,通过立法手段建立起的自由新闻体制一是将言论出版自由的原则载入国家的根本大法中,二是颁布有利于新闻事业发展的法律、法令促进新闻事业的繁荣。

三是废止亡清限制言论出版自由的旧法规,颁布促进新闻事业的新法令。

上述法律、法令确立了以言论出版自由为本的新闻内法制原则,标志着自由新闻体在中国的形成。

“暂行报律”事件: 1912 年南京临时政府内务部制定了《暂行报律》。

基本内容:①出版报刊必须履行登记手续;②“流言煽惑,关于共和国体有破坏弊害者”应受惩处;③“调查失实,污毁个人名誉者”应受处罚。

后引起上海报界和章太炎反对,孙中山知道此事后,就下令撤销《暂行报律》。

“暂行报律”事件反映了孙中山的尊重舆论和办事策略,也反映了当时资产阶级革命派内部的矛盾与斗争。

1912年3 月12日,南京临时政府颁布了具有宪法性质的《中华民国临时约法》,其中规定:“人民有言论著作刊行及集会结社之自由”。

人民群众的言论出版自由,第一次载入了国家根本大法。

自由新闻体制确立后,新闻事业出现了前所未有的繁荣景象,有人把武昌起义后的半年称为“报界的黄金时代”全国的报纸有100多家猛增到500家,总销数达4200万份。

“横三民报”:《民权报》与同时在上海出版的《中华民报》和《民国新闻》,被人们称为“横三民报”。

反袁斗争:在上海火车上,袁世凯刺杀了国民党代理理事长宋教仁,案情的真相被报刊揭露了后,孙中山为首的革命党人终于认清了袁世凯的反动面目。

从宋教仁被刺到二次革命失败的过程中,国民党系统的报刊都以大量篇幅声讨袁世凯。

以《民立报》为首,每天以正版篇幅连续报道宋案经过,刊登凶手的供词和袁党往来的密电等,用铁一般的事实证明袁世凯就是刺杀宋教仁的元凶。

有的报纸发表题为《强盗政府》的社论。

广州创办了《讨袁报》,一些报纸也出版了反袁专刊。

中国新闻事业史知识点梳理(第五章)第五章五四前后的新闻事业一、《新青年》:1915年9月15日创刊于上海,原名《青年杂志》,由陈独秀主编。

它的创刊是新文化运动开始的标志,其发展历程可分为三个阶段:1、第一阶段(1915年9月—1918年11月):《新青年》高举科学和民主大旗,发起批孔运动和文学革命运动,是激进民主主义者倡导新文化运动的主要舆论阵地。

总体来说,它没有超出资产阶级民主思想的范畴,但它猛烈的打击了封建主义,促进了民众思想的觉悟,为五四运动的爆发、为马克思主义在中国的传播作了思想舆论准备,开辟了道路。

(鲁迅在《新青年》上发表了第一篇白话文小说《狂人日记》)2、第二阶段(1918年12月—1920年8月):李大钊发表《庶民的胜利》和《布尔什维主义的胜利》两篇中国最早的马克思列宁主义文献,标志着《新青年》从民主主义刊物向社会主义刊物过渡。

李大钊歌颂十月革命,开辟了“马克思主义研究专号”,《我的马克思主义观》第一次比较完整地向中国民众介绍了马克思主义。

陈独秀编发“劳动节纪念专号”,发表了陈独秀《劳动者的觉悟》和李大钊的《May Day运动史》,是宣传马克思主义与工人运动相结合的重要起点,为后期成为中国共产党早期组织的机关刊物奠定了基础。

3、第三阶段(1920年9月—1922年7月):中共上海发起组将《新青年》改组为自己的机关刊物,从此进入无产阶级报刊时期,为建立中国共产党做出了重大贡献,并且成为党成立后的理论刊物。

二、五四运动中的报刊:1、《新青年》第二阶段2、《每周评论》,1918年12月22日创办于北京的一份政治性周报,李大钊主编,作为《新青年》月刊的补充,传播马克思主义,介绍苏俄和全国工人状况。

李大钊与胡适展开“问题与主义”的论战。

3、《湘江评论》1919年7月14日创刊于长沙,毛泽东主编,为湖南学生联合会机关报,是一份全部采用白话文的周报,毛泽东发表了《民众的大联合》。

三、五四运动后的报刊(无产阶级报刊):1、《新青年》第三阶段:1920年9月1日改组。

《中国新闻事业史》精要(三)

六、五四运动时期的新闻事业(1915)

(一)《新青年》的创办及其贡献

(五四时期是中国历史由旧民进入新民主主义革命转折期,以报刊为主要阵地的新文化运动的发生和发展,是贯串这时期新闻史的一条主干线)《新青年》是五四运动时期最有代表性的革命民主主义刊物,它的创刊是五四新文化运

动开始的标志(内忧外患,政治上袁统治,军阀专政。

思想上操纵舆论,提

倡旧文化,复古,阻碍人民觉醒。

帝压迫下,曾追随辛亥革命部分资、小资

知识分子认为要实现民主共和政治,须从思想启蒙着手,开展“改造国民性”

思想运动,用资民主思代封思,唤起民众)。

(五四新文化运动的着名刊物。

1915年9月创刊于上海月刊。

第一卷名《青年》杂志,第二卷改为本名。

1917初迁北京出版。

主编陈独秀,曾参加编辑和主撰稿有钱玄同、李大钊、高一、沈严默、鲁迅等。

早期提倡民主和科学反对封建专制和鬼神邪说;提倡新道德,反对旧道德;提倡新文学,反对旧文学。

俄十月革命发生后曾积

极介绍十月革命和马克思主义,后迁回上海,并自1920年9月八卷始,成为上海共产主义小组机关报,后改为季刊,成为党中央的理论机关刊物,迁广

州出版。

1925年7月停刊。

其间曾休刊。

)

《新青年》的主编陈独秀。

它创办的历史背景:辛亥革命后,封建势力企图复辟,资产阶级民主共和国未能在我国真正建立起来。

它创办的指导思想:为了实现资产阶级民主政治,首先要开展一个宣传民主主义、反对封建主义

的思想启蒙运动。

第一章五四运动时期的新闻事业

1.1复习笔记

【知识框架】

【重点难点归纳】

五四运动时期是我国新闻事业发展的一个新时期,这一时期的新闻事业主要特点如下:(1)杂志的勃兴和“四大副刊”的出现。

(2)由于《新青年》杂志的改组、《共产党》月刊和第一批工人报刊的出现,宣告中国无产阶级新闻事业的诞生。

(3)我国新闻事业在这一时期有了一系列重大改革。

(4)新闻学研究及新闻教育事业开始发轫。

一、陈独秀与《新青年》

1.陈独秀生平及其早期报刊活动

(1)陈独秀,字仲甫,笔名三爱、只眼、实庵等,1914年始用“独秀”一名。

1898年,陈独秀就读于杭州求是书院,从此开始接受新知和从事反清活动。

(2)1903年7月,陈独秀与章士钊同住一起,开始办报活动。

8月7日,与章士钊、张继等人一起创办《国民日日报》,该报12月1日自动停刊。

(3)1904年3月31日,与房秩五、吴守一共同创办《安徽俗话报》。

①该报内容以“开风气、倡革命”为主,兼具新闻报纸和杂志两种特点,是当时国内发行量最大的白话报刊。

②该报第1期辟有《论说》、《要紧的新闻》、《本省的新闻》、《教育》、《实业》、《小说》、《诗词》、《来文》等栏目,以广大工农商学兵等下层群众为主要对象,全部采用白话文,通俗易懂,生动流畅。

其宗旨是开通民智,救亡图存。

③该报另一显著特点是图文并茂,其中好几期载有新闻漫画,这些漫画,形象生动,线条清晰,并附有通俗的题词,从一个侧面反映出该报强烈的反帝反封建色彩和爱国主义精神。

(4)1914年7月,陈独秀东渡日本,协助章士钊编辑《甲寅杂志》,鼓吹反袁,直至1915年回到上海创办《青年杂志》。

2.从《青年杂志》到《新青年》

(1)1915年9月15日,陈独秀创刊《青年杂志》。

该刊属月刊性质,每月出一“号”,每6号合订为一“卷”,出满一卷后,休刊半年。

从1916年9月1日复刊的2卷1号起,《青年杂志》改名为《新青年》。

同时成立《新青年》杂志社,并吸引当时的名流撰稿,进一步充实杂志的内容。

(2)《新青年》从1915年9月15日创刊,到1926年7月15日最后停刊,中间几经变化。

这些变化,主要包括刊名的变化、编辑及出版地点的变化、主编人的变化,以及刊期和刊物性质的变化等。

3.胡适的投稿及“文学革命”运动的兴起

(1)胡适,原名嗣穈,学名洪骋,字希彊,后改名适之。

1906—1908年,其曾担任中国公学学生团体“竞业学会”机关刊物《竞业旬报》的编辑及主编,在1910年至1917年留学美国期间,经介绍与《青年杂志》主编者陈独秀建立联系。

(2)1916年10月间,胡适就“文学革命”问题写了一封信给国内的陈独秀,首次提出白话文的“八不主义”。

11月间,胡适将以上观点,再次写成《文学改良刍议》一文,陈将其发表在1917年1月1日出版的《新青年》2卷5号上。

(2)《文学改良刍议》发表后,拉开了“文学革命”的序幕。

1917年2月,陈独秀在《新青年》2卷6号上发表《文学革命论》,表示对胡适的“声援”,正式揭起“文学革命”的大旗,主张“三大主义”。

4.《新青年》迁到北京

(1)1918年1月,《新青年》移到北京复刊。

刊物由原来陈独秀个人主编,改为同人刊物。

编委七人:陈独秀、周树人、周作人、钱玄同、胡适、刘半农、沈尹默。

由此,在北京大学以《新青年》为中心,渐渐形成一个新文化运动的阵营。

(2)《新青年》从上海迁到北京后,不仅编辑部得到扩大,形成一个战斗集体,而且在思想內容上,反封建的色彩越来越浓,逐渐成为批判旧的“吃人”的封建礼教、宣传马克思主义的重要思想阵地。

(3)文学上,这一时期的《新青年》由宣传胡适提倡的一点一滴的改良,进而高揭文学革命的大旗,并开始文学革命的实践。

5.钱、刘扮演“双簧戏”及保守派的攻击

(1)为挑起“文学革命”的论战。

1918年初春,《新青年》的编委钱玄同和刘半农扮演一出双簧戏,但仍然没有引起较大反响。

(2)1919年春,《新青年》倡导的新文化运动深入发展,影响不断扩大,响应文学革命的人越来越多。

代表封建士大夫文化的一些顽固派、保守派开始对新文化运动、白话文运动进行攻击和反扑,他们之中的代表人物是林纾(字琴南)。

(3)林纾为反对文学革命运动,曾写《荆生》、《妖梦》、《致蔡鹤卿(元培)书》等文章。

前两篇小说仿《聊斋》笔调,采用影射手法肆意谩骂、诋毁新文化运动;对新文化运动的几个主要发起者进行人身攻击,并希望有“伟丈夫”、“罗喉罗王”出现,来为保守、顽固势力撑腰、出气,镇压新文化运动。

(4)林纾的这两篇小说见报后,立即遭到《新青年》同人的反击,李大钊、陈独秀等都在报刊上撰文予以痛斥。

1919年《新青年》第6卷第1号上,发表陈独秀撰写的《本志罪案之答辩书》,公开回答封建势力及顽固派、保守派对《新青年》的攻击与责难。

该文是一篇坚持反封建文化运动的战斗宣言,也是一篇声讨旧势力的檄文。

6.《新青年》的“复归上海”与迁粤出版

(1)1919年五四运动爆发后,《新青年》的编辑中枢复归上海。

中国共产党上海发起组成立,《新青年》自8卷1号起,成为党的发起组的机关刊物,在出版、发行及成员的组织上都有重大变化。

(2)《新青年》的内容与前期相比,开始把宣传马克思主义、共产主义理论放在显著地位,发表列宁某些著作的译文及其生平的介绍,开辟“俄罗斯研究”专栏。

由于《新青年》革命色彩浓烈,《新青年》社遭封闭,并不准在上海印刷,使8卷6号推迟至1921年4月1日在广州复刊。

(3)1921年7月23—31日,中国共产党正式成立。

《新青年》成为党中央的机关报,《新青年》社也成为党的宣传机关,后由于经济困难停刊。

1923年6月10日至20日,中

国共产党在广州决议继续出版《新青年》杂志,将其改为季刊,作为党中央理论性机关刊物,由瞿秋白担任主编。

(4)改刊后的《新青年》季刊面目一新,第1期即“共产国际号”,首载《新青年之新宣言》,接着以显著地位刊登由瞿秋白翻译的《国际歌》中文歌词,还刊载瞿秋白系统介绍共产国际党纲和策略的重要论文,以及由他翻译的列宁在共产国际第四次世界大会上报告的全文。

二、李大钊的报刊活动及《每周评论》的创刊

1.李大钊的生平及报刊活动

(1)李大钊早期的新闻实践活动

①1912年冬,李大钊因筹办《言治》月刊,在北京同中国社会党北京支部负责人陈翼龙发生交往,加入中国社会党。

②1913年3月起,担任北洋法政学会编辑部部长,与同学郁嶷等编辑《言治》刊物。

《言治》系月刊,是李大钊最早编辑的刊物。

(2)李大钊从事报刊活动的第二阶段

①1913年夏,李大钊在北京参与创办《法言报》。

②1914年春、夏之间,李大钊因向《甲寅》杂志刊投稿而结识章士钊,此后多次在该刊发表文章。

③1915年、1916年间,他又先后担任留日学生进步团体“神州学会”的机关刊物《神州学丛》和留日学生总会机关刊物《民彝》杂志的主编。

(3)李大钊第三阶段的办报活动及新闻学研究活动

①《晨钟》是李大钊亲自主编的第一份日报,于1916年8月15日在北京创刊,首任总

编辑李大钊,经理刘道铿。

②1917年1月28日,章士钊在北京创办《甲寅》日刊。

该刊一创刊,李大钊就应章之邀请,担任该刊编辑,并在创刊号上发表《<甲寅>之新生命》一文。

③1918年2月,李大钊担任北大图书馆主任。

这时,《新青年》杂志由陈独秀个人主编改为同人刊物,李大钊同鲁迅、钱玄同、刘半农、沈尹默等都参加到编辑部中。

④1918年12月22日,李大钊与陈独秀共同发起创办《每周评论》。

尔后,李大钊在该刊发表55篇文章。

⑤1919年2月7日,李大钊开始负责《晨报》第7版的编辑工作,对该版进行重大改革,特别增加介绍“新修养、新知识、新思想”的《自由论坛》和《译丛》两个栏目。

⑥李大钊还在《新青年》上,连续发表《我的马克思主义观》长文,全面、系统地介绍马克思主义的唯物史观、政治经济学和科学社会主义理论。

⑥1920年2月、3月间,李大钊又担任《少年中国》的编辑工作。

“五四”前后,李大钊开始积极参与早期新闻学研究的活动。

2.《每周评论》的创刊和“问题”与“主义”之争

(1)《每周评论》的创刊

《每周评论》于1918年12月22日创刊,为弥补《新青年》杂志的不足而创办,是《新青年》的姊妹刊。

该刊栏目计分12类,具有很强时事政治性,与现实斗争结合紧密。

(2)“问题”与“主义”之争

①1919年6月中旬《每周评论》被北京警察厅查封。

此间,该刊由胡适代编。

胡适掌握《每周评论》的编辑、发稿权后,改变该刊方向,挑起“实际问题和抽象主义”的论战。

②在1919年7月20日出版的《每周评论》第31号上,胡适发表他的《多研究些问题,。