厌氧水解酸化原理

- 格式:ppt

- 大小:176.00 KB

- 文档页数:28

厌氧反应器酸化的原因及恢复措施厌氧反应器的启动和正常运行中,对技术水平要求较高,常出现的问题就是厌氧反应器的“酸化”。

一、厌氧反应器的三个重要参数1、碱度(ALK)厌氧处理系统中,较强的酸碱缓冲体系能够降低系统pH的变化幅度,而与酸碱平衡有关的共轭酸碱对包括:H2CO3/HCO3-、HCO3-/CO32-、NH4+/NH3、H2S/HS-、HS-/S2-和HAc /Ac-等。

当废水中的pH发生变化时,这些酸碱对的浓度也会发生相应的变化。

理论上,总碱度将包括水中的[HS-]、[CO32-]、[NH3]、[HCO3-]、[Ac-]、[OH-]和[S2-]等,常称之为“挥发性酸碱度”,也称“VFA”,因为一般厌氧体系的pH值为6.0~8.0,上述致碱物质中的[OH-]和[S2-]的浓度会相对较小,可以忽略不计。

废水中有足够的碱度时,能够通过控制反应器的pH来监控VFA的积累,只有在厌氧体系中有足够的碳酸氢盐碱度才能保证稳定的pH值环境。

水解酸化池的出水碱度必须保持至少在600~900mg/L(该数值为低限,在高浓度废水中,碱度要高出此许多),这样可防止当挥发性脂肪酸积累的情况下反应器的pH值骤然下降。

2、酸化度(VFA/COD)在厌氧工艺的研究中,将酸化度(VFA/COD)作为废水酸化程度的指标,但查阅相应的厌氧处理技术资料后发现,明确提出将酸化度(VFA/COD)作为厌氧反应器进水的一项重要水质指标的并不多。

穆军等将挥发酸产率(VFA/COD)作为废水处理中的一个重要性质,研究了蔗糖-蛋白胨人工配水的酸化过程,在此基础上提出和定义了废水可酸化性和酸化度的概念,并构建了废水厌氧酸化过程的评判标准。

部分学者认为有机废水完全预酸化对厌氧反应是有害的,因为预酸化出水中含有细小的发酵产酸菌污泥,这些污泥会置换出反应器中的部分产甲烷菌,使产甲烷菌过多流失,使污泥增长速度变慢,严重时会导致反应器“酸化”。

所以,建议在厌氧处理前采用轻微的预酸化,酸化率为20~40%,有时甚至更低就可以达到要求。

厌氧生化法的基本原理及影响其效果的因素一、厌氧生化法的基本原理废水厌氧生物处理是在无分子氧条件下通过厌氧微生物(包括兼氧微生物)的作用,将废水中的各种复杂有机物分解转化成甲烷和二氧化碳等物质的过程,也称为厌氧消化。

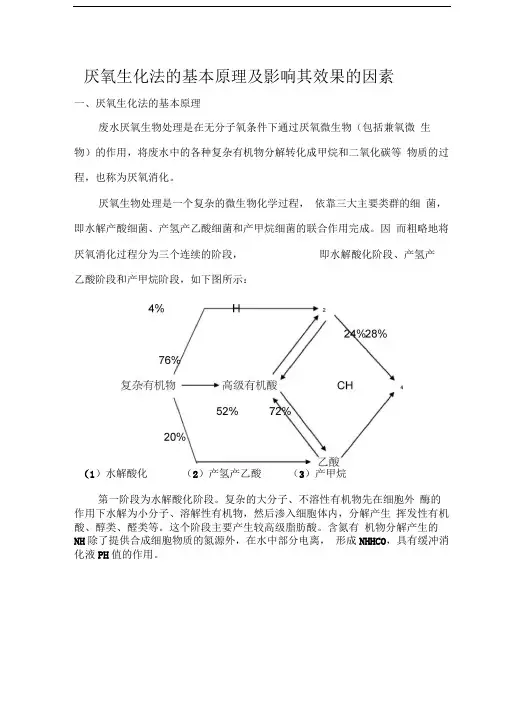

厌氧生物处理是一个复杂的微生物化学过程,依靠三大主要类群的细菌,即水解产酸细菌、产氢产乙酸细菌和产甲烷细菌的联合作用完成。

因而粗略地将厌氧消化过程分为三个连续的阶段,即水解酸化阶段、产氢产乙酸阶段和产甲烷阶段,如下图所示:(1)水解酸化(2)产氢产乙酸(3)产甲烷第一阶段为水解酸化阶段。

复杂的大分子、不溶性有机物先在细胞外酶的作用下水解为小分子、溶解性有机物,然后渗入细胞体内,分解产生挥发性有机酸、醇类、醛类等。

这个阶段主要产生较高级脂肪酸。

含氮有机物分解产生的NH除了提供合成细胞物质的氮源外,在水中部分电离,形成NHHCO,具有缓冲消化液PH值的作用。

第二阶段为产氢产乙酸阶段。

在产氢产乙酸细菌的作用下,第一阶段产生的各种有机酸被分解转化成乙酸和H2 ,在降解奇数碳素有机酸时还形成CO2 。

第三阶段为产甲烷阶段。

产甲烷细菌将乙酸、乙酸盐、CO2 和H2 等转化成甲烷。

虽然厌氧消化过程可分为以上三个阶段,但是在厌氧反应器中,三个阶段是同时进行的,并保持某种程度的动态平衡。

这种动态平衡一旦被PH值、温度、有机负荷等外加因素所破坏,贝y首先将使产甲烷阶段受到抑制,其结果会导致低级脂肪酸的积存和厌氧进程的异常变化,甚至会导致整个厌氧消化过程停滞。

二、影响厌氧处理效果的因素水解产酸细菌和产氢产乙酸细菌,可统称为不产甲烷菌,它包括厌氧细菌和兼性细菌,尤以兼性细菌居多。

与产甲烷菌相比,不产甲烷菌对PH值、温度、厌氧条件等外界环境因素的变化具有较强的适应性,且其增殖速度快。

而产甲烷菌是一群非常特殊的、严格厌氧的细菌,它们对环境条件的要求比不产甲烷菌更严格,而且其繁殖的世代期更长。

因此,产甲烷细菌是决定厌氧消化效率和成败的主要微生物,产甲烷阶段是厌氧过程速率的限制步骤。

厌氧水解酸化工艺原理

厌氧水解酸化工艺原理:

水解和酸化是分为两部分的,在厌氧硝化过程是两个阶段的。

水解酸化的目的是将原有废水中的非溶解性有机物转变为溶解性

有机物,工业废水中的难生物降解的有机物转变为易生物降解的有机物时,废水的可生化性提高了就有利于后续的好氧处理。

而水解的主要目的在于降低浓度难降解废水预处理,水解酸化的目的是为混合厌氧硝化过程的甲烷发酵提供底物,混合厌氧硝化中的产酸相和产甲烷相分开将能够达到最佳的效果。

也即:经过酸化后的废水提高其水质的可生化性,减少污泥产量,降低污水的pH值,水解酸化池中设组合填料将可以提高整个系统对有机物和悬浮物的去除效果同时减轻好氧系统的有机负荷。

水解(酸化)工艺水解(酸化)工艺属于升流式厌氧污泥床反应器的改进型,适用于处理低浓度的城市污水,它的水力停留时间为3~4小时,能在常温下正常运行,不产生沼气,流程简化,并在基本不需要能耗的条件下对有机物进行降解,降低了造价和运行费用。

水解池内分污泥床区和清水层区,待处理污水以及滤池反冲洗时脱落的剩余微生物膜由反应器底部进入池内,并通过带反射板的布水器与污泥床快速而均匀地混合。

污泥床较厚,类似于过滤层,从而将进水中的颗粒物质与胶体物质迅速截留和吸附。

由于污泥床内含有高浓度的兼性微生物,在池内缺氧条件下,被截留下来的有机物质在大量水解—产酸菌的作用下,将不溶性有机物水解为溶解性物质,将大分子、难于生物降解的物质转化为易于生物降解的物质(如有机酸类)。

经过水解后的污水的可生化性进一步提高,通过清水区排出池外进入后续好氧系统进一步处理。

由于上述原因以及水解酸化的污泥龄较长,所以在污水处理的同时,污泥得以稳定减容。

在水解酸化池中,主要以兼性微生物为主,另含有部分甲烷菌。

水解酸化池中COD的降低,主要是由于微生物的生长过程中吸收有机污染物作为营养物质,以及大分子物质降解为有机酸过程中产生二氧化碳,同时还包括硫酸盐的还原、氢气的产生及少量的甲烷化过程等。

总之,水解(酸化)工艺具有以下特点:1)在城市污水处理中,多功能的水解(酸化)池较功能专一的传统初沉池对各类有机物的去除效率高,节能降耗。

以多功能的水解池取代功能专一的初沉池,水解(酸化)池对各类有机物的去除率远远高于传统的初沉池,其COD、BOD、SS去除率分别达到25-30%、15-25%、65-70%,从数量上降低了对后续处理构筑物的负荷。

水解池用较短的时间和较低的能耗完成了部分有机污染物的净化过程,使该组合工艺较常规工艺节能20%~30%。

2)污泥相对稳定水解(酸化)—曝气生物滤池工艺较常规工艺污泥量减少了15~30%,整个工艺的剩余污泥最终从水解酸化池排出。

水解酸化原理全面解析【格林大讲堂】在废水处理中,水解指的是有机底物进入细胞之前,在胞外进行的生物化学反应。

水解是复杂的非溶解性的聚合物被转化为简单的溶解性单体或二聚体的过程。

水解在化学上指的是化合物与水进行的一类反应的总称。

高分子有机物因相对分子量巨大,不能透过细胞膜,因此不可能为细菌直接利用。

并通过胞内的生化反应取得能源,同时排出代谢产物(厌氧条件下主要为各种有机酸)。

如果废水中同时存在不溶性和溶解性有机物时,水解和酸化更是不可分割地同时进行。

武汉格林环保有完善的服务体系和配套的专业环境工程团队,秉着崇高的环保责任和义务长期维护提供免费的污水处理解决方案,是湖北省工业废水运营管理行业中的品牌。

18年来公司设计并施工了上百个交钥匙式的污水处理工程。

如果酸化使pH值下降太多时,则不利于水解的进行。

酸化则是一类典型的发酵过程,即产酸发酵过程。

酸化是有机底物即作为电子受体也是电子供体的生物降解过程。

在酸化过程中溶解性有机物被转化以挥发酸为主的末端产物。

他们首先在细菌胞外酶的水解作用下转变为小分子物质。

这一阶段最为典型的特征是生物反应的场所发生在细胞外,微生物通过释放胞外自由酶或连接在细胞外壁上的固定酶完成生物催化氧化反应(主要包括大分子物质的断链和水溶)。

在厌氧条件下的混合微生物系统中,即使严格地控制条件,水解和酸化也无法截然分开,这是因为水解菌实际上是一种具有水解能力的发酵细菌,水解是耗能过程,发酵细菌付出能量进行水解是为了取得能进行发酵的水溶性底物。

厌氧发酵产生沼气过程可分为水解阶段、酸化阶段、乙酸化阶段和甲烷阶段等四个阶段。

水解酸化工艺就是将厌氧处理控制在反应时间较短的第一和第二阶段,即将不溶性有机物水解为可溶性有机物,将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子有机物质的过程。

水解酸化阶段主要利用的是发酵细菌,这类细菌的种类繁多,代谢能力强,繁殖速度快,对外界环境适应能力强等特点。

不需要密闭的池,不需要搅拌器,不需要水、气、固三相分离器,降低了造价和便于维护。

关于水解酸化工艺的详解!1、水解酸化法的机理厌氧生物反应包括水解、酸化和甲烷化三个大的阶段,将反应控制在水解和酸化两个阶段的反应过程,可以将悬浮性有机物和大分子物质(碳水化合物、脂肪和脂类等)通过微生物胞外酶水解成小分子,小分子有机物在酸化菌作用下转化成挥发性脂肪酸的过程。

在这一过程中同时可以将悬浮性固体水解为溶解性有机物、将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质。

首先,水解反应器中大量微生物将进水中颗粒状颗粒物质和胶体物质迅速截留和吸附,这是一个物理过程的快速反应。

一般只要几秒钟到几十秒即可完成。

因此,反应是迅速的。

截留下来的物质吸附在水解酸化污泥的表面,慢慢地被分解代谢,其在系统内的污泥停留时间要大于水力停留时间。

在大量水解酸化细菌的作用下,大分子、难于生物降解物质转化为易于生物降解的小分子物质后,重新释放到液体中。

在较高的水力负荷下随水流出系统。

由于水解和产酸菌世代期较短,往往以分钟和小时计,因此,这一降解过程也是迅速的。

在这一过程中溶解性BOD、COD 的去除率虽然从表面上讲只有 10%左右,但是由于颗粒状有机物发生水解增加了系统中溶解性有机物的浓度,因此,溶解性BOD、COD 去除率远大于10%。

但是由于酸化过程的控制不能严格划分,在污泥中可能仍有少量甲烷菌的存在,可能产生少量的甲烷,但甲烷在水中的溶解度也相当可观,故以气体形成释放的甲烷量很少。

可以看出,水解反应器集沉淀、吸附、网捕和生物絮凝等物理化学过程,与水解、酸化和甲烷化过程等生物降解功能于一体。

2、水解酸化法的反应器类型水解酸化反应器主要包括升流式水解反应器、复合式水解反应器及完全混合式水解反应器。

此外,水解反应器还可以包括采用其他厌氧反应器型式实现水解酸化的反应器,如厌氧折流板反应器、厌氧接触反应器等。

1、升流式水解反应器升流式水解反应器的示意图见图1,水解酸化微生物与悬浮物形成污泥层,污水通过布水装置自反应器底部均匀上升至顶部出水堰排出过程中,污泥层可截留污水中悬浮物,并在水解酸化菌作用下降解有机物、提高污水可生化性等。

水解酸化池和厌氧池区别、作用与影响因素(污水及废水水解(酸化)好氧化处理工艺技术)一、概述:尽管水解(酸化)好氧化处理工艺中的水解(酸化)段、两相法厌氧发酵工艺中的产酸相和混合厌氧消化工艺中的产酸过程均产生有机酸,但由于三者的处理目的不同,各自的运行环境和条件存在着明显的差异。

二、水解(酸化)的概念:1、水解在化学上指的是化合物与水进行的一类反应的总称。

比如,酯类物质水解生成醇和有机酸的反应。

在废水生物处理中,水解指的是有机物(基质)进入细胞前,在胞外进行的生物化学反应。

2、这一阶段最为典型的特征是生物反应的场所发生在细胞外,微生物通过释放胞外自由酶或连接在细胞外壁上的固定酶来完成生物催化氧化反应(主要包括大分子物质的断链和水溶)。

3、表明自然界的许多物质(如蛋白质、糖类、脂肪等)能在好氧、缺氧或厌氧条件下顺利进行水解。

酸化则是一类典型的发酵过程。

这一阶段的基本持征是微生物的代谢产物主要为各种有机酸(如乙酸、丙酸、丁酸等)。

4、水解菌实际上是一种具有水解能力的发酵细菌,水解是耗能过程,发酵细菌付出能量进行水解的目的,是为了取得能进行发酵的水镕性基质,并通过胞内的生化反应取得能源,同时排除代谢产物(厌氧条件下主要为各种有机酸)。

5、实际工程中希望将产酸过程控制在最小范围。

因为酸化使pH值下降太多时,不利于水解的进行。

三、水解(酸化)与厌氧消化的区别:1、从原理上讲,水解(酸化)是厌氧消化过程的第一、二两个阶段但水解(酸化)工艺和厌氧消化追求的目标不同,因此是截然不同的处理方法。

2、水解(酸化)系统中的目的主要是将原水中的非溶解态有机物转变为溶解态有机物,特别是工业废水处理,主要是将其中难生物降解物质转变为易生物降解物质,提高废水的可生化性,以利于后续的好氧生物处理。

3、考虑到后续好氧化处理的能耗问题,水解(酸化)主要用于低浓度难降解废水的预处理。

4、在混合厌氧消化系统中,水解酸化是和整个消化过程有机地结台在一起,共处于一个反应器中,水解、酸化的目的是为混合厌氧消化过程中的甲烷化阶段提供基质。

水解(酸化)工艺水解(酸化)工艺属于升流式厌氧污泥床反应器的改进型,适用于处理低浓度的城市污水,它的水力停留时间为3~4小时,能在常温下正常运行,不产生沼气,流程简化,并在基本不需要能耗的条件下对有机物进行降解,降低了造价和运行费用。

水解池内分污泥床区和清水层区,待处理污水以及滤池反冲洗时脱落的剩余微生物膜由反应器底部进入池内,并通过带反射板的布水器与污泥床快速而均匀地混合。

污泥床较厚,类似于过滤层,从而将进水中的颗粒物质与胶体物质迅速截留和吸附。

由于污泥床内含有高浓度的兼性微生物,在池内缺氧条件下,被截留下来的有机物质在大量水解—产酸菌的作用下,将不溶性有机物水解为溶解性物质,将大分子、难于生物降解的物质转化为易于生物降解的物质(如有机酸类)。

经过水解后的污水的可生化性进一步提高,通过清水区排出池外进入后续好氧系统进一步处理。

由于上述原因以及水解酸化的污泥龄较长,所以在污水处理的同时,污泥得以稳定减容。

在水解酸化池中,主要以兼性微生物为主,另含有部分甲烷菌。

水解酸化池中COD的降低,主要是由于微生物的生长过程中吸收有机污染物作为营养物质,以及大分子物质降解为有机酸过程中产生二氧化碳,同时还包括硫酸盐的还原、氢气的产生及少量的甲烷化过程等。

总之,水解(酸化)工艺具有以下特点:1)在城市污水处理中,多功能的水解(酸化)池较功能专一的传统初沉池对各类有机物的去除效率高,节能降耗。

以多功能的水解池取代功能专一的初沉池,水解(酸化)池对各类有机物的去除率远远高于传统的初沉池,其COD、BOD、SS去除率分别达到25-30%、15-25%、65-70%,从数量上降低了对后续处理构筑物的负荷。

水解池用较短的时间和较低的能耗完成了部分有机污染物的净化过程,使该组合工艺较常规工艺节能20%~30%。

2)污泥相对稳定水解(酸化)—曝气生物滤池工艺较常规工艺污泥量减少了15~30%,整个工艺的剩余污泥最终从水解酸化池排出。

水解酸化池的工作原理

水解酸化池是一种常见的废水处理设备,其工作原理是通过微生物的作用将废水中的有机物分解为可溶性有机酸和气体(如二氧化碳和甲烷),从而实现酸化和水解的目的。

具体来说,水解酸化池的工作过程可分为以下几个阶段:

1. 酸化阶段:废水从进水口流入水解酸化池后,与池内已有的生物菌群接触,通过降解微生物(例如厌氧菌)的作用,废水中的有机物被分解成低分子量的有机酸。

2. 水解阶段:在酸化阶段完成后,产生的有机酸还会进一步被水解成更小的分子,如醇、醛、羧酸等。

这些分子会进一步降低废水的化学需氧量(COD)和生化需氧量(BOD)。

3. 污泥产生:在水解酸化过程中,微生物会不断繁殖和生长,产生大量的污泥。

这些污泥会沉淀到水解酸化池的底部,形成淤泥层。

4. 气体产生:在水解酸化过程中,还会产生大量气体,如二氧化碳和甲烷。

这些气体会通过气体分离装置或气体收集装置进行处理。

总的来说,水解酸化池通过微生物的作用将废水中的有机物分解成可溶性有机酸和气体的过程,从而实现废水的处理和净化。

有机厌氧消化降解过程一、有机厌氧消化降解的原理酸化阶段是有机物的初始分解过程,有机物被厌氧微生物利用并分解为醋酸、丙酸和丁酸等有机酸。

这些有机酸可通过酸化生成更小的有机物,产生大量的氢离子和二氧化碳。

甲烷化阶段是厌氧微生物利用有机酸并产生沼气的过程。

在这一阶段,厌氧微生物将有机酸转化为甲烷和二氧化碳。

产生的沼气可被收集并作为生物能源利用,而二氧化碳则释放到大气中。

二、有机厌氧消化降解的反应机理1.酸化阶段的反应机理:厌氧微生物利用有机物进行分解和发酵。

有机物被厌氧微生物内的酸性菌分解为醋酸、丙酸和丁酸等有机酸。

这些有机酸能够进一步发酵并产生更小的有机物,如乙醇、乙酸和醚类化合物。

同时,这些发生反应的过程产生大量的氢离子和二氧化碳。

厌氧消化过程中,酸化阶段的产物主要是有机酸、醇类化合物和气体。

2.甲烷化阶段的反应机理:在酸化阶段生成的有机酸被厌氧微生物进一步代谢为甲烷和二氧化碳。

这一过程主要由产甲烷菌和不产甲烷菌参与。

产甲烷菌通过甲烷发酵过程将有机酸转化为甲烷和二氧化碳,而不产甲烷菌主要产生酸性有机酸和氢气。

厌氧消化过程中,甲烷化阶段的产物主要是甲烷、二氧化碳和少量的氢气。

三、有机厌氧消化降解的应用1.污水处理:2.有机废物处理:有机废物如农业废弃物、食品加工废弃物等也可以通过有机厌氧消化降解得到有效处理。

通过厌氧消化,废弃物中的有机物可以转化为沼气和沉淀物,从而实现废弃物的资源化利用和减少对环境的污染。

3.生物质能源生产:总结:有机厌氧消化降解是一种重要的有机废物处理和能源生产技术。

通过厌氧微生物的代谢活动,有机物可以被高效地分解和转化为沼气和沉淀物。

该技术在污水处理、有机废物处理和生物质能源生产等领域具有广泛的应用前景。

随着对能源和环境问题的不断重视和需求的增加,有机厌氧消化降解技术将在未来得到更加广泛的应用和发展。

厌氧生化法的基本原理及影响其效果的因素一、厌氧生化法的基本原理废水厌氧生物处理是在无分子氧条件下通过厌氧微生物包括兼氧微生物的作用,将废水中的各种复杂有机物分解转化成甲烷和二氧化碳等物质的过程,也称为厌氧消化;厌氧生物处理是一个复杂的微生物化学过程,依靠三大主要类群的细菌,即水解产酸细菌、产氢产乙酸细菌和产甲烷细菌的联合作用完成;因而粗略地将厌氧消化过程分为三个连续的阶段,即水解酸化阶段、产氢产乙酸阶段和产甲烷阶段,如下图所示:24% 28%CH4 52% 72%乙酸1水解酸化 2产氢产乙酸 3产甲烷第一阶段为水解酸化阶段;复杂的大分子、不溶性有机物先在细胞外酶的作用下水解为小分子、溶解性有机物,然后渗入细胞体内,分解产生挥发性有机酸、醇类、醛类等;这个阶段主要产生较高级脂肪酸;含氮有机物分解产生的NH3除了提供合成细胞物质的氮源外,在水中部分电离,形成NH4HCO3 ,具有缓冲消化液PH值的作用;第二阶段为产氢产乙酸阶段;在产氢产乙酸细菌的作用下,第一阶段产生的各种有机酸被分解转化成乙酸和H2 ,在降解奇数碳素有机酸时还形成CO2 ;第三阶段为产甲烷阶段;产甲烷细菌将乙酸、乙酸盐、CO2和H2等转化成甲烷 ;虽然厌氧消化过程可分为以上三个阶段,但是在厌氧反应器中,三个阶段是同时进行的,并保持某种程度的动态平衡;这种动态平衡一旦被PH 值、温度、有机负荷等外加因素所破坏,则首先将使产甲烷阶段受到抑制,其结果会导致低级脂肪酸的积存和厌氧进程的异常变化,甚至会导致整个厌氧消化过程停滞;二、影响厌氧处理效果的因素水解产酸细菌和产氢产乙酸细菌,可统称为不产甲烷菌,它包括厌氧细菌和兼性细菌,尤以兼性细菌居多;与产甲烷菌相比,不产甲烷菌对PH 值、温度、厌氧条件等外界环境因素的变化具有较强的适应性,且其增殖速度快;而产甲烷菌是一群非常特殊的、严格厌氧的细菌,它们对环境条件的要求比不产甲烷菌更严格,而且其繁殖的世代期更长;因此,产甲烷细菌是决定厌氧消化效率和成败的主要微生物,产甲烷阶段是厌氧过程速率的限制步骤;1、温度条件温度是影响微生物生存及生物化学反应最重要的因素之一;各种产甲烷菌的适应温度区域不一致,而且最适温度范围较小;根据产甲烷菌适宜温度条件的不同,厌氧法可分为常温厌氧消化10—30℃、中温厌氧消化35—38℃和高温厌氧消化50—55℃三种类型;温度的急剧变化和上下波动不利于厌氧消化作用;应尽可能采取一定的控温措施,温度变化幅度不超过2—3℃/h ;然而,温度的暂时性突然降低不会使厌氧消化系统遭受根本性的破坏,温度一经恢复到原来水平时,处理效率和产气量也随之恢复,只是温度降低持续的时间较长时,恢复所需的时间也相应延长;2、PH值每种微生物可在一定的PH值范围内活动,产酸细菌对酸碱度不及产甲烷细菌敏感,其适宜的PH值范围较广,在—之间;产甲烷菌要求环境介质PH值在中性附近,最适PH值为— ,—较为适宜 ;由于产酸和产甲烷大多在同一构筑物内进行,故为了维持平衡,避免过多的酸积累,常保持反应器内的PH值在—最好在—的范围内;PH值条件失常,首先使产氢产乙酸作用和产甲烷作用受抑制,使产酸过程所形成的有机酸不能被正常地代谢降解,从而使整个消化过程的各阶段间的协调平衡丧失;若PH值降到5以下,对产甲烷菌毒性较大,同时产酸作用本身也受抑制,整个厌氧消化过程即停滞;即使PH值恢复到左右,厌氧装置的处理能力仍不易恢复;而在稍高的PH值时,只要恢复中性,产甲烷菌能较快地恢复活性;所以,厌氧装置适宜在中性或稍偏碱性的状态下运行;3、氧化还原电位无氧环境无氧环境是严格厌氧的产甲烷菌繁殖的最基本条件之一;产甲烷菌对氧和氧化剂非常敏感,这是因为它不象好氧菌那样具有过氧化氢酶;对厌氧反应器介质中的氧浓度可根据其与电位的关系来判断,即由氧化还原电位来表达;研究表明,产甲烷菌初始繁殖的环境条件是氧化还原电位不能高于-330mV,相当于×1056L水中有1mol氧;可见产甲烷菌对介质中分子态氧极为敏感;在厌氧消化全过程中,不产甲烷阶段可在兼氧条件下完成,氧化还原电位为+— V;而在产甲烷阶段,氧化还原电位须控制为 V— V中温消化与—高温消化,常温消化与中温消化相近;4、有机负荷在厌氧法中,有机负荷通常指容积有机负荷,简称容积负荷,即消化器单位有效容积每天接受的有机物量kgCOD/m3·d;也有用污泥负荷表达的,即kgCOD/kg污泥·d ;有机负荷是影响厌氧消化效率的一个重要因素,直接影响产气率和处理效率;在一定范围内,随着有机负荷的提高,产气率即单位重量物料的产气量趋向下降,而消化器的容积产气量则增多,反之亦然;对于具体应用场合,若进料的有机物浓度一定,有机负荷的提高意味着停留时间缩短,则有机物分解率将下降,势必使单位重量物料的产气量减少;但因反应器相对的处理量增多了,单位容积的产气量将提高;厌氧处理系统正常运转取决于产酸与产甲烷反应速率的相对平衡;一般产酸速度大于产甲烷速度,若有机负荷过高,则产酸率将大于用酸产甲烷率,挥发酸将累积而使PH值下降、破坏产甲烷阶段的正常进行,严重时产甲烷作用停顿,系统失败,并难以调整复苏;此外,若有机负荷过高,则过高的水力负荷还会使消化系统中污泥的流失速率大于增长速率而降低消化效率;相反,若有机负荷过低,物料产气率或有机物去除率虽可提高,但容积产气量降低,反应器容积将增大,使消化设备的利用效率降低,投资和运行费用提高;有机负荷值因工艺类型、运行条件以及废水废物的种类及其浓度而异;在通常的情况下,常规厌氧消化工艺中温处理高浓度工业废水的有机负荷为2—3 kgCOD/m3·d,在高温下为4—6 kgCOD/m3·d ;上流式厌氧污泥床反应器UASB、厌氧滤池、厌氧流化床等新型厌氧工艺的有机负荷在中温下为5—10kgCOD/m3·d,IC或EGSB等新型厌氧工艺的有机负荷在中温下可达10-30kgCOD/m3·d;5、厌氧活性污泥厌氧活性污泥主要由厌氧微生物及其代谢的和吸附的有机物、无机物组成;厌氧活性污泥的浓度和性状与消化的效能有密切的关系;性状良好污泥是厌氧消化效率的基本保证;厌氧活性污泥的性质主要表现为它的作用效能与沉淀性能;厌氧活性污泥的作用效能,主要取决于活微生物的比例及其对底物的适应性和活微生物中生长速率低的产甲烷菌的数量是否达到与不产甲烷菌数量相适应的水平;厌氧活性污泥的沉淀性能,是指污泥混合液在静止状态下的沉降速度,它与污泥的凝聚性有关,与好氧处理一样,也可用SVI衡量;在上流式厌氧污泥床反应器中,当其SVI为15—20ml/g时,污泥具有良好的沉淀性能;厌氧处理时,废水中的有机物主要靠活性污泥中的微生物分解去除,故在一定的范围内,活性污泥浓度愈高,厌氧消化的效率也愈高;但至一定程度后,效率的提高不再明显;这主要因为:①厌氧污泥的生长率低、增长速度慢,积累时间过长后,污泥中无机成分比例增高,活性降低;②污泥浓度过高,有时易于引起堵塞而影响正常运行;6、搅拌与混合混合搅拌也是提高消化效率的工艺条件之一;没有搅拌的厌氧消化池,池内料液常有分层现象;通过搅拌可消除池内梯度,增加食料与微生物之间的接触,避免产生分层,促进沼气分离;搅拌的方法有:机械搅拌器搅拌法;消化液循环搅拌法;沼气循环搅拌法等;其中沼气循环搅拌,还有利于使沼气中的CO2作为产甲烷的底物被细菌利用,提高甲烷的产量;7、废水的营养比厌氧微生物的生长繁殖需按一定的比例摄取碳、氮、磷以及其他微量元素;工程上主要控制进料的碳、氮、磷比例,因为其他营养元素不足的情况较少见;不同的微生物、在不同的环境条件下所需的碳、氮、磷比例不完全一致;一般认为,厌氧进水中碳:氮:磷控制为200—300:5:1为宜;此比值大于好氧进水时的100:5:1 ,这与厌氧微生物对碳素养分的利用率较好氧微生物低有关;在碳、氮、磷比例中,碳氮比例对厌氧消化的影响更为重要;研究表明,合适的C/N为10—18:1 ;在厌氧处理时提供氮源,除满足合成菌体所需之外,还有利于提高反应器的缓冲能力;若氮源不足,即碳氮比太高,则不仅厌氧菌增殖缓慢,而且消化液的缓冲能力降低,PH值容易下降;相反,若氮源过剩,即碳氮比太低,氮不能被充分利用,将导致系统中氨的过分积累,PH值上升至以上,而抑制产甲烷菌的生长繁殖,使消化效率降低;8、有毒物质厌氧系统中的有毒物质会不同程度地对过程产生抑制作用,这些物质可能是进水中所含成分,或是厌氧菌代谢的副产物,通常包括有毒有机物、重金属离子和一些阴离子等;对有机物来说,带醛基、双键、氯取代基、苯环等结构,往往具有抑制性;重金属被认为是使反应器失效的最普通及最主要的因素,它通过与微生物酶中的巯基、氨基、羧基等相结合,而使酶失活,或者通过金属氢氧化物凝聚作用使酶沉淀;。

水解酸化的正确理解及案例从原理上讲,水解(酸化)是厌氧消化过程的第一、二两个阶段。

但水解(酸化)-好氧处理工艺中的水解(酸化)段和厌氧消化的目标不同,因此是两种不同的处理方法。

水解(酸化)-好氧处理系统中的水解(酸化)段的目的,对于城市污水是将原水中的非溶解态有机物截留并逐步转变为溶解态有机物;对于工业废水处理,主要是将其中难生物降解物质转变为易生物降解物质,提高废水的可生化性,以利于后续的好氧生物处理。

水解工艺的开发过程是从低浓度城市污水开始的,与高浓度废水的厌氧消化中的水解、酸化过程是不同的。

在连续厌氧过程中水解、酸化的目的是为混合厌氧消化过程中的甲烷化阶段提供基质。

而两相厌氧消化中的产酸段(产酸相)是将混合厌氧消化中的产酸段和产甲烷段分开,以便形成各自的最佳环境。

因此,尽管水解(酸化)-好氧处理工艺中的水解(酸化)段、两相法厌氧发酵工艺中的产酸相和混合厌氧消化工艺中的产酸过程均产生有机酸,但是由于三者的处理目的的不同,各自的运行环境和条件有着明显的差异,主要表现在以下几个方面。

(1)氧化还原电位(Eh)不同在混合厌氧消化系统中,由于完成水解、酸化的微生物和产甲烷微生物共处于同一个反应器中,整个反应器的氧化还原电位(Eh)的控制必须首先满足对Eh要求严格的甲烷菌,一般为300mV以下,因此,系统中的水解(酸化)微生物也是在这一电位值下工作的。

而两相厌氧消化系统中,产酸相的氧化还原电位一般控制在-300—-100mV之间。

水解(酸化)-好氧处理工艺中的水解(酸化)段为一典型的兼性过程,只要Eh控制在0mV左右,该过程即可孙里进行。

(2)pH值不同在厌氧消化系统中,消化液的pH值控制在甲烷菌生长的最佳pH值范围,一般为6.8-7.2。

在两相厌氧消化系统中,产酸相的pH值一般控制在6.0-6.5之间,在酸化反应器pH值降低时,丙酸的相对含量增大,而丙酸对后续的甲烷相中的产甲烷菌将产生强烈的抑制作用。