第5课 “和同为一家”教学设计

- 格式:doc

- 大小:34.50 KB

- 文档页数:6

2024年关于和同为一家初一历史教案范文一、教学目标知识与技能学生能够了解“和同为一家”这一历史概念的基本含义及其在中国古代历史中的重要性。

学生能够识别并描述历史上各民族之间和平共处、共同发展的典型事例。

过程与方法培养学生的历史分析能力,能够通过案例学习分析不同民族间融合的原因和过程。

增强学生的历史资料收集与整理能力,鼓励其从多种渠道获取并整合信息。

情感态度与价值观激发学生对民族团结和和谐共处重要性的认识。

引导学生形成尊重历史、尊重多元文化的人生观和价值观。

二、教学重点和难点教学重点“和同为一家”概念的理解及其历史意义。

各民族共同发展的历史实例分析。

教学难点如何帮助学生理解古代民族融合的历史背景和复杂性。

引导学生从多元文化的角度理解历史,避免民族主义的偏见。

三、教学过程1. 导入新课通过讲述一个古代民族融合的小故事或历史片段,引起学生的兴趣。

提问学生:“你们知道‘和同为一家’是什么意思吗?”引导学生进入主题。

2. 概念阐释详细解释“和同为一家”的含义,指出其在历史上的重要性。

通过图片或视频展示古代民族融合的场景,帮助学生建立直观印象。

3. 历史背景分析简要介绍古代中国的多民族格局和民族关系的演变。

分析民族融合的政治、经济、文化等多方面原因。

4. 案例学习选取一两个历史上著名的民族融合案例(如文成公主入藏、元朝统一等),进行详细讲解。

引导学生分析案例中民族融合的过程、特点和影响。

5. 课堂讨论分组讨论:现代社会中如何体现“和同为一家”的精神?各组选派代表发言,分享讨论成果。

6. 课堂小结总结今天学习的要点,强调“和同为一家”的历史意义。

鼓励学生将这一理念应用到日常生活和学习中。

四、教学方法和手段教学方法案例分析法:通过分析历史案例,加深学生对民族融合的理解。

讨论法:通过课堂讨论,激发学生的思维,培养合作精神。

教学手段多媒体展示:利用PPT、视频等多媒体手段,呈现生动的历史画面。

实物展示:如有可能,展示相关历史文物或民族服饰,增强学生的直观感受。

人教版历史七年级下第5课“和同为一家”教学案2篇人教版历史七年级下第5课 "和同为一家" 教学案第一篇:《和同为一家》教学案一、教学目标:1. 理解“和同为一家”的含义,认识历史上不同民族的交流、融合与共存。

2. 了解唐宋时期的中央集权制度以及唐宋时期的疆域变化。

3. 掌握与唐宋时期有关的关键词汇与表述方式,提高学生的历史词汇积累。

4. 培养学生综合分析、归纳总结的能力,能够通过历史材料了解历史事件的发生与发展。

二、教学重难点:1. 掌握唐宋时期的中央集权制度及其特点。

2. 掌握中央帝国的疆域变化,并能通过地图等工具进行比较与分析。

三、教学过程:Step 1 导入新课(5分钟)通过展示一些历史地图和图片,引发学生对唐宋时期的兴趣。

鼓励学生讨论,了解唐宋时期的社会、政治和文化等方面的特点。

Step 2 学习新知(15分钟)1. 向学生介绍唐宋时期的中央集权制度及其特点,让学生理解中央集权对于大一统国家的重要性。

2. 利用教科书上的材料和地图分析唐朝和宋朝的疆域变化,让学生了解中央帝国的疆域如何扩张和变化。

Step 3 活动探究(20分钟)1. 分成小组,让学生观察并分析教材中提供的唐宋时期的文物和实物,通过图片、文字和描述进行讨论,了解唐宋时期人们的生活和交流情况。

2. 学生将自己的观察和思考写在活动本上,以备展示和讨论。

Step 4 总结归纳(15分钟)1. 让学生展示自己的观察和思考,进行小组或全班讨论。

2. 教师引导学生总结中央集权制度和中央帝国疆域变化的关系,以及唐宋时期的交流和共存情况。

Step 5 课堂小结(5分钟)简要总结本节课的内容,鼓励学生课后继续阅读相关资料,扩展自己对唐宋时期的了解。

第二篇:《和同为一家》教学案一、教学目标:1. 理解“和同为一家”的含义,认识历史上不同民族的交流、融合与共存。

2. 了解唐宋时期的中央集权制度以及唐宋时期的疆域变化。

3. 掌握与唐宋时期有关的关键词汇与表述方式,提高学生的历史词汇积累。

第5课”和同为一家”教学目标:1、知识与能力<1>知识目标A.唐朝的民族政策B.唐朝周边主要少数民族的名称和地理位置C.唐朝与周边少数民族的友好关系<2>能力目标A.收集藏族、维吾尔族、满族、白族的有关资料,培养学生收集资料、整理资料、比较和分析资料的能力,收集文成公主和松赞干布的有关故事B.讲述文成公主的故事,培养学生口头表达历史事件的能力C.分析各民族与唐朝的关系,归纳唐朝民族关系特点,培养学生的比较概括能力D.分组学习,培养学生与他人团结合作的能力2、过程与方法<1>教法谭前导学:指导分组收集资料,今天我国境内的藏族、维吾尔族、满族、彝族、白族的在关资料。

课堂训练:指导学生阅读比较:吐蕃、回纥、靺鞨、南诏几个少数民族的情况,分析归纳;唐朝对各民族的政策以及各少数民族的关系<2>学法:分组学习,对话交流,讨论比较,分析归纳3、情感态度与价值观<1>认识政府开明的政策,是国家统一、民族团结的保证<2>认识祖国的历史是各民族共同缔造的,民族友好有利于各族的发展教学重难点:重点:1、吐蕃的社会发展;2、吐蕃与唐朝的友好关系。

难点:唐朝开明的民族政策教学渗透:1、了解唐朝吐蕃、回纥、靺鞨、南诏几个少数民族的同时,联系了解今天我国境内的藏族、维吾尔族、满族、白族和彝族的风俗民情;2、根据唐朝友好民族关系的史实联系现实,加强对今天我国民族政策的理解。

教学资源:多媒体教学设计教学过程:一、导入新课片:播放音乐:宋祖英《爱我中华》师:同学们,你们知道今天我国境内有多少个少数民族吗?生:有五十六个师:那么唐朝时,我国周边又有哪些主要的少数民族呢?片:播放图片:藏族、维吾尔族、满族、彝族、白族师:今天,我们共同来学习唐朝的民族关系播放课题:第5课和同为一家二、学习新课师:引导学生说出唐朝周边的少数民族名称生:吐蕃、突厥、回纥、靺鞨、南诏师:播放唐王朝周边的少数民族示意图唐师:现在我们一一的来学习唐朝与这些民族的关系:播放图片:1、唐与突厥;2、唐与吐蕃;3、唐与回纥;4、唐与靺鞨;5、唐与南诏。

第5课《“和同为一家”》教案一、目标:1、了解唐与吐蕃等民族交往的史实。

2、引导学生分析唐朝民族关系友好出现的原因、影响,培养学生的初步运用历史唯物主义分析问题的能力,通过引导学生总结个民族与唐朝的关系,培养学生的比较概括能力。

3、通过本课学习,使学生认识到认识祖国的历史是各民族共同缔造的,民族友好交流有利于个民族的发展。

二、教学重、难点:1、重点吐蕃的友好关系。

2、难点:唐对边疆各族采取比较开明的政策。

三、探究过程:1、导入新课:播放《爱我中华》的MTV,之后向学生提问:这首歌曲歌颂的是什么主题引出唐朝时期,由于唐朝实行比较开明的民族政策,所以唐与周边的少数民族民族关系友好和谐,从而引出新课。

2、本课学习目标的展示(1)了解唐与吐蕃等民族交往的史实。

(2)认识祖国的历史是各民族共同缔造的,民族友好交流有利于个民族的发展。

(向学生展示本课的学习目标,目的是让学生明确本节课的学习任务,做到有的放矢。

)3、新课探究第一环节:先让学生观看唐朝边疆少数民族分布图,让学生通过地图知道,在唐朝的周边有哪些少数民族,整体感知本课即将学习的内容。

第二环节:小组合作、自主探究,感知历史。

阅读教材全文,收集有效信息,了解突厥、吐蕃、回纥、靺鞨、南诏等各族与唐朝的关系,并完成下列表格。

民族地理位置生活习俗社会生产与唐关系突厥吐蕃回纥第三环节:成果展示,师生共议第一步骤,让学生完成表格的答案,并展示出来,师生共议评价。

第二步骤,在完成表格的基础上,思考以下几个问题:1、吐蕃、回纥、靺鞨、南诏分别是哪个族的祖先,并展示各族的图片。

2、松赞干布为何几次向唐提出求婚(并展示步辇图)唐太宗为什么会答应这桩婚事(并展示布达拉宫的图片)3、文成公主入藏为松赞干布和吐蕃人民带去了什么“礼物”这些“礼物”让吐蕃人的生活发生了什么变化你认为文成公主入藏有什么重大意义在这里向学生展示资料:文成公主带去大批丝织品、手工艺品,还有史书、营造与工技著作60种,医方100种,诊断法5种,医疗器械6种,医学论著4种,又带了耐寒抗旱的大头菜种子和其他谷种。

第5 课“和同为一家”教学设计

[教学目标]

1、知识与能力目标:

通过本课学习,使学生了解和掌握吐蕃的社会发展及与唐朝的关系,了解回纥、粟末、南诏的社会生活及与唐朝的关系。

2、情感态度与价值观目标:

通过引导学生分析唐朝民族政策的特点、出现这种政策的原因及影响,培养学生归纳能力和初步运用历史唯物主义分析问题的能力。

3、认识祖国的历史是各民族共同缔造和发展的,民族友好交流有利于各民族的发展,这种关系是我国民族关系的主流。

[重点和难点]

1、重点:是吐蕃的发展及唐朝与吐蕃的友好关系。

2、教学难点:唐朝对边疆各民族采取的比较开明的政策

[教学过程]。

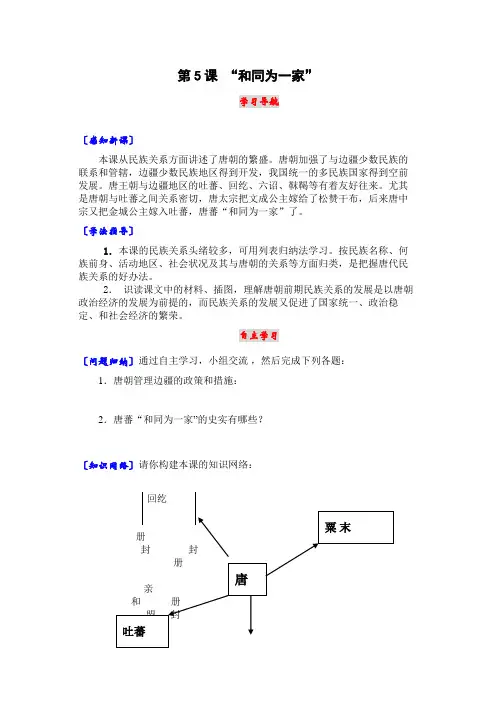

第5课“和同为一家”

学习导航

〔感知新课〕

本课从民族关系方面讲述了唐朝的繁盛。

唐朝加强了与边疆少数民族的联系和管辖,边疆少数民族地区得到开发,我国统一的多民族国家得到空前发展。

唐王朝与边疆地区的吐蕃、回纥、六诏、靺鞨等有着友好往来。

尤其是唐朝与吐蕃之间关系密切,唐太宗把文成公主嫁给了松赞干布,后来唐中宗又把金城公主嫁入吐蕃,唐蕃“和同为一家”了。

〔学法指导〕

1.本课的民族关系头绪较多,可用列表归纳法学习。

按民族名称、何族前身、活动地区、社会状况及其与唐朝的关系等方面归类,是把握唐代民族关系的好办法。

2.识读课文中的材料、插图,理解唐朝前期民族关系的发展是以唐朝政治经济的发展为前提的,而民族关系的发展又促进了国家统一、政治稳定、和社会经济的繁荣。

自主学习

〔问题归纳〕通过自主学习,小组交流,然后完成下列各题:

1.唐朝管理边疆的政策和措施:

2.唐蕃“和同为一家”的史实有哪些?

〔知识网络〕请你构建本课的知识网络:

内容总结

(1)第5课“和同为一家”

学习导航

〔感知新课〕

本课从民族关系方面讲述了唐朝的繁盛

(2)唐王朝与边疆地区的吐蕃、回纥、六诏、靺鞨等有着友好往来(3)2.识读课文中的材料、插图,理解唐朝前期民族关系的发展是以唐朝政治经济的发展为前提的,而民族关系的发展又促进了国家统一、政治稳定、和社会经济的繁荣。

第5课“和同为一家”教案

教学目标

1.认识“家”的概念,能够简单描述自己的家庭成员和家庭环境。

2.了解与自己不同家庭的文化差异,尊重他人的价值观。

3.通过表演和讨论的方式,加深对家庭的理解和感悟。

教学准备

1.课件和小黑板。

2.学生笔和纸。

3.同学们准备的家庭照片或绘画,用于讲解自己家庭的环境和成员。

教学过程

活动1:认识“家”

1.课堂上,通过展示图片等方式,引导学生了解“家”的概念和定义,并询问学

生们对家有哪些认识。

2.要求学生用自己的语言简单介绍自己的家庭环境和成员,并让同学们互相了解和认识。

活动2:探究家庭的文化差异

1.PPT展示一些与自己家庭不同的家庭文化习惯,例如不同地区的特色食物、节日习俗等,让同学们了解和欣赏多元文化。

2.提醒学生尊重不同的文化差异和价值观,在交流中加强沟通和理解。

活动3:表演“和同为一家”

1.按照小组分组,让同学们自行设计并表演一场与家庭有关的小剧场,可以是生活中的家庭场景、故事中的家庭情节等。

2.在表演结束后,讨论每个小组表演中所反映的家庭观念、家庭团队合作等内容,理解家庭的重要性和意义。

活动4:分享家庭成果

1.让学生分享自己准备的家庭照片或绘画,并向同学们展示自己家庭的环境与人员。

2.鼓励学生互相交流、提问和分享经验,进一步了解各自家庭与文化背景中的差异和共同点。

课堂总结

本节课通过深入的探究活动和表演活动,让同学们更深入地理解家庭的概念和意义,尊重和欣赏不同家庭之间的文化差异,加强家庭团队合作和沟通能力,让同学们更好地认识自己的家庭和家庭所处的多元文化社会。

第5课“和同为一家”教学设计[教学目标]1、知识与能力目标:通过本课学习,使学生了解和掌握吐蕃的社会发展及与唐朝的关系,了解回纥、粟末、南诏的社会生活及与唐朝的关系。

2、情感态度与价值观目标:通过引导学生分析唐朝民族政策的特点、出现这种政策的原因及影响,培养学生归纳能力和初步运用历史唯物主义分析问题的能力。

3、认识祖国的历史是各民族共同缔造和发展的,民族友好交流有利于各民族的发展,这种关系是我国民族关系的主流。

[重点和难点]1、重点:是吐蕃的发展及唐朝与吐蕃的友好关系。

2、教学难点:唐朝对边疆各民族采取的比较开明的政策[教学过程]第5课和同为一家学情分析:本课的授课对象是七年级的学生。

有关唐代民族关系史的影视剧较多,学生对这一部分知识已有所了解。

学生已经在前面学过关于唐朝的政治制度和科举制度等相关知识,为这一课的学习奠定了基础。

七年级学生处在由少年向青年转变的时期,对新事物具有强烈的好奇心,并且形象思维较强。

所以在教学中要抓住学生这一特点,充分调动学生学习的积极性,培养学生的语言表达能力和分析问题的能力。

第5课和同为一家效果分析新课程提倡自主、合作、探究的学习方式,课堂教学是学生学习科学文化知识的主阵地,也是对学生进行思想品德教育的主渠道。

教师应着力构建自主的课堂,让学生在生动、活泼的状态中高效率地学习。

如何才能提高课堂教学的有效性,我在本节课中的教学中主要运用了以下几种方法。

一、创设数学学习情境,激发学生的学习兴趣“兴趣是最好的老师,有兴趣不是负担”,这句话饱含深刻的道理。

对知识有浓厚兴趣时,就会产生不断前进,渴求新知,欲求明白的强烈渴望,就会全身心的投入到所感兴趣的学习中。

为了提高学生的历史学习兴趣我运用了多媒体教学,通过视频音频来调动学生的积极性,激发学生的学习热情。

教师鼓励学生大胆提问,耐心细致地回答学生提出的问题,并给予及时的肯定和表扬,增强学生提问的勇气和信心。

二、鼓励学生主动参与,积极交往要使课堂教学真正成为高校课堂的主渠道,必须着力唤醒学生的主体意识,让学生主动地参与教学活动。

人教版七年级下册《和同为一家》第5课“和同为一家”教学目标知识与能力:了解吐蕃、回纥、靺鞨、南诏的社会发展及与唐朝的关系;引导学生分析唐朝民族政策的特点、出现的原因及影响,总结各民族与唐朝的关系,培养学生归纳、分析、比较概括的能力。

过程与方法:将课本内容分为三部分,指导学生阅读教材,感知史实,并在此基础上归纳概括唐朝处理民族关系的三种方式;引入唐太宗有关民族政策的论述加以分析,加深理解;博古,回忆古代处理人际关系或民族关系的主要思想,得出“和为贵”;通今,联系实际,找出身边“不和”的实例,设想解决方案,做到学以致用。

情感、态度和价值观:认识祖国的历史是各民族共同缔造和发展的;民族友好交流有利于各民族的发展,这种关系是我国民族关系的主流。

教学重点吐蕃的发展及唐朝与吐蕃的友好关系。

教学难点唐朝对边疆各民族采取的比较开明的政策。

教具、学具准备多媒体课件教学过程导入新课大屏幕投影唐朝诗人柳宗元的诗:“文皇南面坐,夷狄千群趋。

献号天可汗,以覆我国都。

”这是描写唐朝民族关系得一首诗,诗中“文皇”指唐太宗,“夷狄”指北方少数民族,“天可汗”是少数民族对唐太宗的尊称,从诗中可看出少数民族对唐太宗的什么感情?为什么?学习本课,你将得到答案。

投影课题。

学习新课1、口述教学目标,使学生对本课所学内容做到心中有数。

第5课“和同为一家”吐蕃突厥回纥靺鞨南诏2、结合导言框图画,介绍有关突厥族的情况:突厥是生活在今新疆一带的古代游牧民族,体形强健剽悍,擅长骑射,6世纪中期,分裂为东、西两部,唐初,东突厥经常南下骚扰。

学生阅读导言框及教材第一段,说出学到那些知识,并概括出唐太宗处理突厥关系的做法。

学生回答学到的知识,其他同学或教师补充。

在学生回答的基础上,教师最后概括为:唐朝通过战争征服——优待——设机构管辖处理同西北各族的关系。

为此,唐太宗赢得“天可汗”的称号,西北地区和睦融洽,安定发展。

3、阅读教材P23-24页“松赞干布和文成公主”一目,完成表格。

第5课“和同为一家”一、教学目标:知识目标:1、了解要紧史实:①唐朝的民族政策。

②唐朝周边要紧少数民族的名称和地理位置。

③吐蕃统一。

④文成公主入藏。

⑤汉蕃“和同为一家”。

⑥唐朝与周边少数民族的友好关系。

2、了解主要历史人物。

能力目标:1、搜集藏族、维吾尔族、满族、彝族、白族的有关资料,培育学生搜集资料、整理资料、比较分析资料的能力。

搜集文成公主和松赞干布的有关故事。

2、动手设计少数民族方位图,让学生确立正确的历史空间概念。

3、讲述文成公主的故事,培育学生口头表达历史事件的能力。

4、分析各民族与唐朝的关系,归纳唐朝民族关系特点,培育学生的比较归纳能力。

5、编写文成公主入藏小品,培育学生的想象能力。

6、分组学习,培育学生与他人团结合作的能力。

情感目标:1、熟悉政府开明的政策,是国家统一、民族团结的保证。

2、熟悉祖国的历史是各民族一起制造的,民族友好有利于各族的进展。

3、唐朝与周边少数民族友好关系,是我国古代中央政权与周边民族关系的典范。

其开放的民族政策是今天超级值得借鉴的历史财富。

二、教学简析:教学重点1、吐蕃的社会进展。

引导学生回忆小学社会课上有关藏族的内容。

2、吐蕃与唐朝的友好关系。

鼓舞学生讲述松赞干布和文成公主的故事,使学生切躯体会“和同为一家”的亲热关系。

3、介绍布达拉宫“曲结竹普”宫室里的文成公主与松赞干布塑像教学难点:唐朝开明的民族政策。

三、课前预备1、指导分组搜集资料。

2、搜集文成公主和松赞干布的有关故事。

四、教学进程:一、导入新课师:同窗们都明白,今天我国是个统一的多民族国家,境内共有五十六个民族,大伙儿能说出多少个民族?生:(七嘴八舌,可能说不全)师:大伙儿有爱好的话,能够归去查找有关资料了解五十六个民族的情形。

下面,这些图片,你能说一说是哪个民族?(一一展现几个有关民族的图片:藏族、维吾尔族、满族、彝族、白族。

)让学生说出民族的名称。

请五个学生介绍今天这五个民族的概况。

师:(告知大伙儿这五个民族在我国唐朝时的称号。

第5课“和同为一家”教学设计一、教学目标知识与能力:了解吐蕃、回纥、粟末靺鞨、南诏的社会发展及与唐朝的关系;掌握吐蕃的社会发展及其与唐朝的关系。

方法与技能:通过引导学生总结各民族与唐朝的关系,培养学生的比较概括能力;通过引导学生分析唐朝民族政策的特点、出现这种政策的原因及影响,培养学生归纳能力和初步运用历史唯物主义分析问题的能力。

情感态度与价值观:通过本课的学习,使学生认识到祖国的历史是各民族共同缔造和发展的;民族友好交流有利于各民族的发展,这种关系是我国民族关系的主流。

二、教学重难点教学重点:吐蕃的发展及其与唐朝的友好关系教学难点:唐朝对边疆各民族采取的政策具有比较开明的色彩三、教学方法七年级的学生已对文成公主与松赞干布的史实有一定的了解。

为本课的学习做好了必要的知识准备,但对文成公主入藏的意义理解有一定的难度。

所以设计问题时注意层层推进。

学生对唐初周边少数民族的地名、人名、族名包括读音比较陌生,掌握起来有一定的难度。

因此可采用下列教学方法:(一)提问引导法。

(二)材料归纳法。

充分利用课本上所提供的材料,归纳主要内容,加深理解。

(三)讲述法、讲解法。

(四)多媒体课件辅助教学。

四、教学过程(一)创设情境,激情导入欣赏歌曲《爱我中华》,说一说这首歌曲表达了什么样的情感?师:在一千多年前有一位少数民族首领说了一句话叫做“和同为一家“,他为什么这样说?今天我们就一起来学习唐与其周边少数民族的关系。

(二)自主学习,知识建构1.多媒体展示《唐初边疆少数民族分布图》和《唐后期边疆少数民族分布图》,让学生观察并联系课本知识自主完成下列问题:(1)唐朝周边分布着哪些少数民族?他们分别是今天哪个民族的祖先?(2)唐朝实行什么样的民族政策?(平等、开明、灵活)请用具体史实加以说明。

①行政:和先后在今新疆地区设立了管辖西域的最高行政机构和军事机构;②和亲:和入吐蕃;③册封:唐玄宗先后封回纥、粟末靺鞨、南诏首领为、、。

第5课和同为一家教学设计第5课和同为一家教学设计【教学目标】通过本课学习,使学生了解和掌握吐蕃的社会发展及与唐朝的关系,了解回纥、粟末、南诏的社会生活及与唐朝的关系。

通过引导学生分析唐朝民族政策的特点、出现这种政策的原因及影响,培养学生归纳能力和初步运用历史唯物主义分析问题的能力;通过引导学生总结各民族与唐朝的关系,培养学生的比较概括能力。

通过本课学习,使学生认识到祖国的历史是各民族共同缔造和发展的;民族友好交流有利于各民族的发展,这种关系是我国民族关系的主流。

【教材分析】本课的主题是“隋唐时期,我国统一的多民族国家得到空前发展”。

教材首先介绍吐蕃人的社会生活状况、松赞干布与文成公主的和亲、吐蕃赞普的上书,说明了吐蕃与唐朝“和同为一家”的密切关系。

其次介绍了回纥、南诏等民族与唐朝的友好交往和经济文化交流的情况,说明唐朝民族交往的广泛性。

本课的重点,是吐蕃的发展及唐朝与吐蕃的友好关系。

本课的难点,是唐朝对边疆各民族采取的比较开明的政策。

唐太宗的“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一”的态度、唐朝与吐蕃的和亲、唐玄宗册封回纥、与南诏等少数民族首领的政策都是开明政策的体现。

【教学过程】导入:历史上中原地区的许多统治者与边疆地区的少数民族矛盾重重。

但在唐朝初期,却有一位皇帝深深地赢得了北方各民族的拥戴。

在这位皇帝生前,各族首领尊奉他为各族的领袖——“天可汗”,这位皇帝是谁?他为什么能获得各民族的尊重?(通过上述设计激发学生的学习兴趣,并引出要学习的新内容。

)(出示布达拉宫的图片)大家知道这座宫殿是为谁而建造的吗?——是松赞干布为迎娶文成公主而兴建的`。

松赞干布是哪一个民族的领袖?——吐蕃吐蕃是生活在哪个地区?是现在的哪个民族?(学生在地图上找出吐蕃的位置,并完成图表:在地图上填上唐朝前期边疆的少数民族)填图时注意:这些少数民族大都分布在哪些地区?唐朝政府设置了哪些机构管辖这些少数民族?下面我们具体来看看这些民族与唐朝的关系如何?一、松赞干布和文成公主1、吐蕃的风俗习惯(出示有关藏族生活的图片,从中联想唐朝时吐蕃生活习俗的情况)生活的地区:青藏高原一带。

教案背景

富庶的大唐吸引了众多的周边少数民族,引发了唐与吐蕃等少数民族的友好往来。

第5课“和同为一家”

一、课程标准

了解唐与吐蕃等民族交往的史实。

二、教学目标

知识与能力

了解唐朝前期周边少数民族的概况,知道“天可汗”的含义,了解唐太宗受少数民族拥戴的有关史实。

了解和掌握松赞干布统一吐蕃、文成公主、金城公主入藏的历史史实及意义。

过程与方法

通过阅读图片、史料,多方面培养学生获得有效历史信息的能力。

通过识读“唐初边疆少数民族分布图”,了解唐代周边少数民族的分布情况。

通过课堂编排有关文成公主与松赞干布的故事,并能培养他们信息的处理和表达表演的能力。

情感态度与价值观

通过本课学习,认识到政府的开明政策是民族团结国家统一的保

证。

使学生理解中华文明是各民族共同创造的,逐渐形成中华民族的认同感。

使学生认识民族友好交流有利于各民族的发展,这种关系是我国民族关系的主流。

使学生了解到自古以来西藏就与中原王朝有着密切的联系,是中国领土的一部分。

三、教材分析

本课是唐朝民族关系史课,教材用“松赞干布和文成公主”和“点苍山会盟”三目来说明唐朝民族关系的突出特点――“和同为一家”。

其中“天可汗”体现唐太宗平等对待少数民族赢得少数民族的拥戴;“松赞干布和文成公主”内容较详,是本课的重点,文成公主入藏密切了唐朝与吐蕃的联系与交往;而“点苍山会盟”是小字内容,可稍做介绍。

点苍山会盟促进了西南地区和内地的交流。

总之,唐朝先进文化吸引与开放的民族政策是和睦的基础,少数民族首领也为友好和睦作出了贡献。

通过唐朝民族关系史的了解,能进一步加深对繁荣与开放的社会这一时代特点的认识和理解。

本课重点

了解唐与吐蕃等民族交往的史实;理解唐朝开明的民族政策。

本课难点

民族关系对国家统一与稳定的重要意义。

四、学情分析

初一的学生已对文成公主与松赞干布的史实有一定的了解。

为本课的学习做好了必要的知识准备,但对文成公主入藏的意义理解有一定的难度。

所以设计问题时注意层层推进。

学生对唐初周边少数民族的地名、人名、族名包括读音比较陌生,掌握起来有一定的难度。

五、教学方法:创设情境、图片展示、活动设计、问题探究、启发引导、分组合作、归纳总结、课件辅助

六、教学过程

(一)、导入新课:

投影展示我国56个民族大家庭合影图片,播放歌曲《爱我中华》“五十六个民族五十六支花,五十六个民族是一家。

”师问我国今天有多少个民族啊?生答56个。

师问唐朝时候周边有哪些少数民族呢?繁荣开放的唐代与周边的少数民族关系如何呢?唐朝“和同为一家”的民族关系是怎样出现的?投影展示图片唐初边疆少数民族分布图。

通过今天的学习,我们就会找到答案。

展示课题。

学生齐读课程标准

自主预习,完成投影展示的预习题。

2分钟后以小组为单位展示。

师点评总结。

刚刚图片展示了唐周边众多的少数民族,如果唐朝不解决民族问题的话,肯定对唐朝统治不利。

假设唐太宗请你出谋划策,处理这一问题,你怎么办?

生回答:A:出兵消灭周边少数民族。

B:我反对这种做法,因为武力很难平民心,应该采取安抚

政策。

C:应该用和亲政策,就像汉代昭君嫁给匈奴单于一样。

D:我觉得应该区别对待。

对有威胁的少数民族应当出兵打

击,对那些比较小的民族应当主动和它交往,给它们一些帮

助,它们就不会反对唐朝。

教师过度,同学们的方法还是很多的,那我们来看看唐朝对东突厥采取哪些政策?

小组内讨论交流

1.唐朝对东突厥采取哪些政策?唐朝为什么要用突厥贵族而不用汉人进行管理?

2.解释“天可汗”的含义,“天可汗”指的是谁?他为什么能得到少数民族的拥戴?

在讲第二题的时候引入唐太宗的话自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。

从唐太宗宽厚仁慈切入。

师过度:学完了唐朝与东突厥的关系,我们在来看看唐朝与吐蕃之间的交往。

投影展示松赞干布与文成公主塑像图。

师问:图片展示的是谁啊?他们是什么关系啊?下面我们就来看看这两人是怎么走到一起的。

第二目松赞干布与文成公主的学习。

是本课重点,主要通过两个环节来完成,“看看演演”和“想想说说”。

“看看演演”

学生先观看教师播放的一段《文成公主入藏》录像,然后选取其中一个环节进行小组表演。

考虑到学生的差异,也可以进行口头表述。

“想想说说”

主要是让学生通过对三个问题的讨论交流,加深对文成公主入藏意义的理解。

观看《文成公主入藏》的录像,请选取其中的一个剧情,结合课本的内容或收集的资料,展开合理的想象,编一段课本剧。

提示:如《步辇图》禄东赞求婚、松赞干布迎娶文成公主等。

此内容由小组合作完成,汇报时可以口述,更欢迎小组的表演。

(二)、松赞干布与文成公主

看看演演:观看《文成公主入藏》的录像,请选取其中的一个剧情,结合课本的内容或收集的资料,展开合理的想象,编排一段课本剧。

(提示:如《步辇图》禄东赞求婚、松赞干布迎娶文成公主等),此内容由小组合作完成,汇报时可以口述,更欢迎小组的表演。

当学生表演到《步辇图》时教师可提问图中各人物的身份。

当表演“松赞干布迎娶文成公主”时可提问入藏要经过哪些河流,经过今天的哪些省份?

想想说说(任选其一,可小组交流展开讨论)

(1)松赞干布对吐蕃作出了哪些贡献?他为什么多次向唐朝求婚?假如你是文成公主,你愿意远嫁吐蕃吗?

(2)假如你是陪同文成公主入藏的总管,你能帮文成公主做哪些有利于吐蕃的事?几年后,你会发现吐蕃人民的生活发生了哪些变化?

(3)你能评价文成公主吗?

(4)文成公主之后,唐和吐蕃还有哪些友好交往?

唐中宗时,金城公主嫁给尺带珠丹。

唐玄宗时,尺带珠丹上书称:吐蕃与唐“和同为一家”

唐穆宗时,唐蕃两个政权相约盟誓互不侵犯。

三、点苍山会盟

展示云南崇圣寺三塔图片、展示小雁塔的图片,指出这是唐和南诏友好交往的见证,要求学生快速阅读,简单了解唐与南诏交往的史实。

小结:由以下图表展示,唐与少数民族之间主要通过哪些方式友好往来?

作业布置

1、当堂背诵各相关知识点。

2、通过想像,写一篇文成公主入藏途中的日记。

七、教学反思

1、强调唐朝先进的文化吸引与开放的民族政策是和睦的基础。

少数民族首领也为民族友好做出了贡献。

2、通过唐朝民族关系史的了解,能进一步加深对繁荣与开放的社会这一特点的了解

3、学生课堂气氛热烈,美中不足的是学生在演文成公主入藏的课堂剧时候表情稍显僵硬,缺乏锻炼。