中医药适宜技术目录库

- 格式:doc

- 大小:49.50 KB

- 文档页数:5

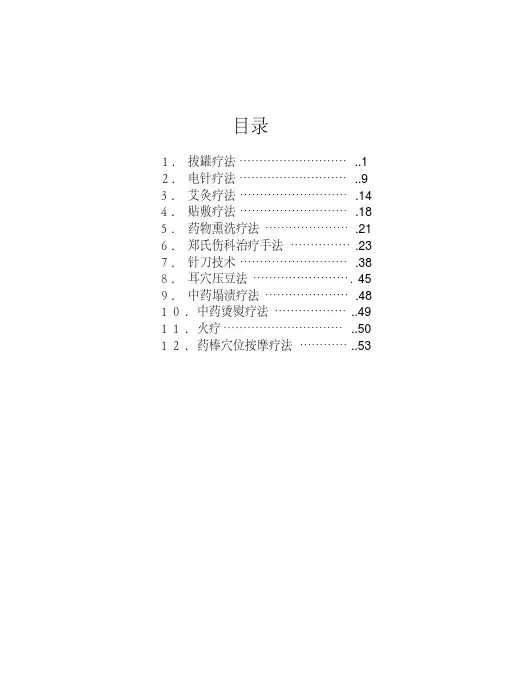

目录1.拔罐疗法 (1)2.电针疗法 (9)3.艾灸疗法 (14)4.贴敷疗法 (18)5.药物熏洗疗法 (21)6.郑氏伤科治疗手法 (23)7.针刀技术 (38)8.耳穴压豆法.........................45 9.中药塌渍疗法. (48)10.中药烫熨疗法 (49)11.火疗 (50)12.药棒穴位按摩疗法 (53)拔罐疗法一、拔罐疗法的中医理论原理1.平衡阴阳、扶正祛邪:拔罐通过对机体局部的良性刺激,再依靠人体自控调节系统的传达与调节,从而起到调整某些脏器功能的作用,使之达到扶正祛邪、阴阳平衡的功效。

2.疏通经络、宣通气血:经络是运行营卫气血的通路,当出现经络的运行不畅或气血的偏盛偏衰时,人体就会发生疾病。

拔罐疗法则从其穴前导之,或在对应之穴启之,使所闭之穴感受到刺激,循经传导,则所滞之气血亦缓缓通过其穴,而复其流行。

从而营卫调和,经络疏通,增强体质。

3.活血散瘀、除湿逐寒:拔罐疗法通过对腧穴局部的负压吸附作用,使体表组织产生充血、瘀血等变化,改善血液循环,使经络气血畅通,则瘀血化散。

4.除湿逐寒、拖毒排脓:由于负压吸附作用不仅可以吸出肌肉血脉中的风寒湿气,达到祛风散寒除湿的作用,更可使毒气郁结,恶血淤滞之症,毒血吸出,瘀阻消散,托毒排脓,改善症状。

二、拔罐疗法常用的器具1.竹罐2.陶瓷罐3.玻璃罐三、拔罐疗法常用体位与操作规程(一)常用体位1.卧位应用范围广泛,常用的有仰卧位、俯卧位和侧卧位。

对初诊、年老体弱、小儿和有过敏史、晕针史的患者,均宜采用卧位。

可分以下三种卧位。

(1)仰卧位:患者自然平卧于床上,双上肢平摆于身体两侧。

取头、面、胸腹、上肢掌侧、下肢前侧及手足部位的穴位时均可采用此体位。

(2)俯卧位:患者俯卧于床上,两臂平摆于身体两侧,颌下垫一薄垫。

这是最常用的体位。

取头颈、肩背、腰骶及下肢后侧诸穴时可采用此体位。

(3)侧卧位:令患者侧卧于治疗床上,同侧下肢呈屈曲状,对侧的腿自然伸直,双上肢屈曲放于身体的前侧,适用于周身除接触床的各个部位。

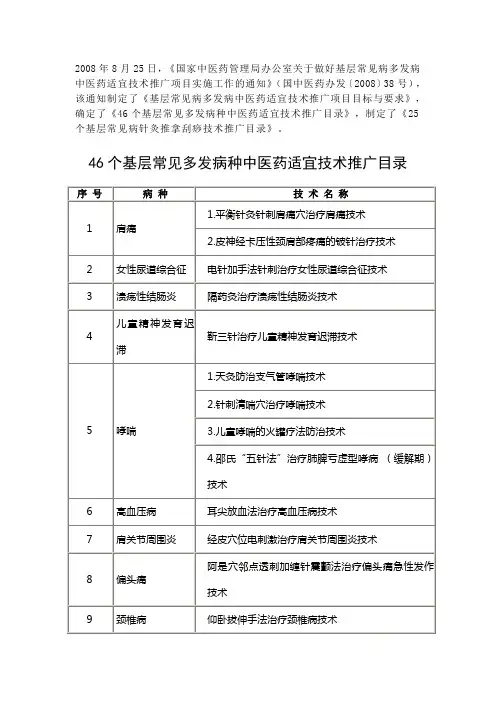

2008年8月25日,《国家中医药管理局办公室关于做好基层常见病多发病中医药适宜技术推广项目实施工作的通知》(国中医药办发〔2008〕38号),该通知制定了《基层常见病多发病中医药适宜技术推广项目目标与要求》,确定了《46个基层常见多发病种中医药适宜技术推广目录》,制定了《25个基层常见病针灸推拿刮痧技术推广目录》。

46个基层常见多发病种中医药适宜技术推广目录3中医适宜技术治疗25个常见病介绍(一)感冒头痛毫针刺:太阳、风池、合谷、列缺按摩:太阳、风池及疼痛部位刮痧:前额、太阳穴、背部脊柱两侧,可配刮肘窝、腘窝。

(二)偏头痛毫针刺:太阳、风池、率谷、头维、外关按摩:太阳、风池及疼痛部位(三)麦粒肿三棱针点刺放血:太阳、耳尖及肩胛区的红色反应点(四)急性结膜炎三棱针点刺放血:太阳、耳尖(五)牙痛毫针刺:合谷、颊车、下关、内庭(六)急性咽痛三棱针点刺放血:少商、商阳、鱼际、耳尖(七)落枕毫针刺:天柱、大椎、后溪、落枕穴按摩:疼痛部位刮痧:疼痛部位(八)急性胃痛毫针刺:中脘、足三里、梁丘艾灸:中脘、足三里、神阙;隔姜灸适用于寒性胃痛5刮痧:背部:脾俞、胃俞;腹部:中脘、天枢;上肢部:内关、手三里;下肢部:足三里(九)痛经毫针刺:关元、中极、合谷、地机、三阴交、次髎艾灸:关元、中极刮痧:关元至中极、地机至三阴交、次髎(十)急性腰扭伤毫针刺:腰痛穴、阿是穴、委中刺络拔罐:阿是穴,配委中穴放血刮痧:疼痛部位,委中(十一)腱鞘囊肿好发于关节和腱鞘附近,囊肿表面光滑,质软,有波动感围针刺法:囊肿局部(十二)肱骨外上髁炎(网球肘)肘关节外侧痠痛,绞毛巾时痠痛加重阿是穴围针加灸(十三)足根痛毫针刺:昆仑、太溪、水泉(十四)腮腺炎灯心草蘸食油点燃:雀啄状快速灸灼双耳尖毫针点刺:少商、关冲放血(十五)小儿泄泻1.辨证(1)伤食:腹胀腹痛,痛则欲泻,泻后痛减,大便酸臭,状如败卵,或便质稀薄,含有未消化食物残渣,嗳气酸腐,苔厚腻,脉滑,指纹紫滞。

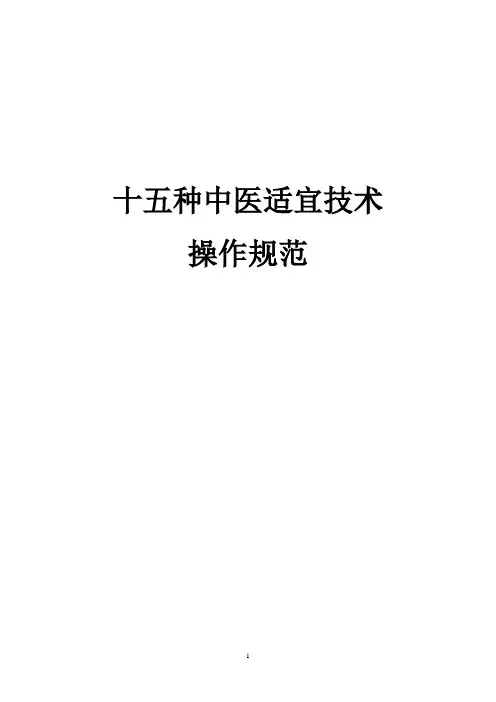

十五种中医适宜技术操作规范目录1、针刺技术操作规范2、敷药技术操作规范3、熏洗疗法技术操作规范4、艾灸技术操作规范5、拔罐技术操作规范6、推拿技术操作规范7、耳穴埋籽技术操作规范8、刮痧技术操作规范9、红外线治疗仪操作规范10、温针灸技术操作规范11、穴位注射技术操作规范12、牵引治疗操作规范13、中频电疗技术操作规范14、热熨法操作规范15、蜡疗操作规范一、针刺技术操作规范【目的】采用不同型号的金属毫针刺激人体一定的腧穴,以调和气血、疏通经络,从而达到扶正祛邪、防治疾病的目的。

适用于各种急、慢性疾病。

【用物准备】治疗盘,毫针盒(内备各种毫针)或一次性使用的毫针,0.5%碘伏,棉签,棉球,镊子,弯盘,必要时备毛毯和屏风等。

【操作方法】1.进针法指切进针法1.1指切进针法:又称爪切进针法。

一般用左手拇指或食指端切按在穴位旁边,右手持针,用拇、食、中三指挟持针柄近针根处紧靠左手指甲面将针刺入。

此法适宜于短针的进针。

1.2夹持进针法:或称骈指进针法。

即用左手拇、食二指捏消毒干棉球,夹住针身下端,将针尖固定在所刺入腧穴皮肤表面位置,右手捻动针柄,将针刺入腧穴。

此法适用于肌肉丰满部位及长针的进针。

1.3舒张进针法:用左手拇、食二指将所刺腧穴部位的皮肤绷紧,右手持针,使针从左手拇、食二指的中间刺入。

此法主要用于皮肤松弛或有皱褶部位的腧穴,如腹部的穴位。

1.4提捏进针法:用左手拇、食二指将所刺腧穴部位的皮肤捏起,右手持针,从捏起的皮肤顶端将针刺入。

此法主要用于皮肉浅薄部位的腧穴进针。

如印堂穴。

2.进针角度和深度2.1角度:是指进针时针身与皮肤表面构成的夹角。

2.1.1直刺:是针身与皮肤表面呈90度角左右手垂直刺入。

此法适用于人体大部分腧穴。

2.1.2斜刺:是针身与皮肤表面呈45度角左右手倾斜刺入。

此法适用于肌肉较浅薄处或内有重要脏器或不宜于直刺、深刺的腧穴。

2.1.3平刺:即横刺,是针身与皮肤表面呈15度角左右沿皮刺入。

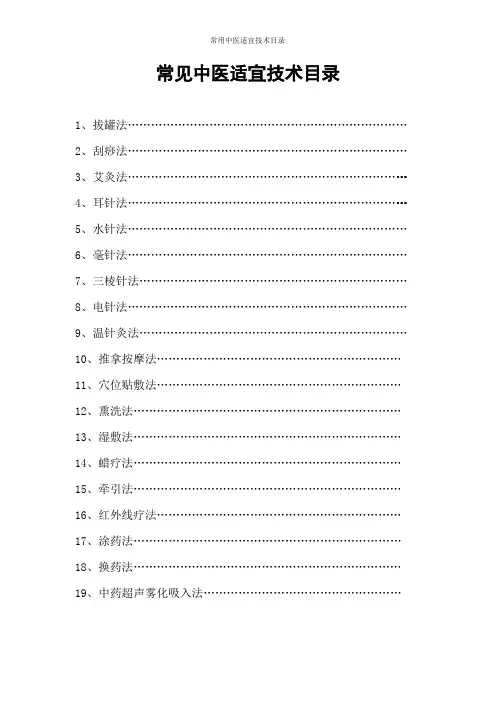

常见中医适宜技术目录1、拔罐法………………………………………………………………2、刮痧法………………………………………………………………3、艾灸法………………………………………………………………4、耳针法………………………………………………………………5、水针法………………………………………………………………6、毫针法………………………………………………………………7、三棱针法……………………………………………………………8、电针法………………………………………………………………9、温针灸法……………………………………………………………10、推拿按摩法………………………………………………………11、穴位贴敷法………………………………………………………12、熏洗法……………………………………………………………13、湿敷法……………………………………………………………14、蜡疗法……………………………………………………………15、牵引法……………………………………………………………16、红外线疗法………………………………………………………17、涂药法……………………………………………………………18、换药法……………………………………………………………19、中药超声雾化吸入法……………………………………………一、拔罐法拔罐法是以罐为工具,利用燃烧热力,排出罐内空气形成负压,使罐吸附在皮肤穴位上,造成局部淤血现象,达到温经通络、祛风散寒、消肿止痛,吸毒排脓为目的一种技术操作。

1.评估1.1当前主要症状、临床表现及既往史。

1.2患者体质及实施拔罐处的皮肤情况。

1.3心理状况2.目标2.1缓解风寒湿痹而致的腰背酸痛、虚寒性咳喘等症状。

2.3用于疮疡及毒蛇咬伤的急救排毒等。

3.禁忌症3.1高热抽搐及凝血机制障碍者。

3.2皮肤溃疡、水肿及大血管处。

3.3孕妇腹部、腰骶部均不宜拔罐。

4.告知4.1治疗过程中局部可能出现水泡。