端粒酶与肿瘤

- 格式:doc

- 大小:50.00 KB

- 文档页数:4

端粒酶在肿瘤治疗中的应用随着科技的快速发展,癌症的治疗也在不断进步。

其中,端粒酶在肿瘤治疗中的应用备受关注。

端粒酶作为一种酶类,有着很多重要的生物学职能,与人体的衰老、疾病进程密切相关。

通过对其在肿瘤治疗中的应用进行深入研究,我们不仅可以更好地了解它的作用,还能为治疗肿瘤提供更多的方案。

首先,什么是端粒酶?它是一种对DNA链末端的保护酶,能够延长端粒(一种DNA分子末端的重复序列)的长度和稳定性,从而防止DNA端的进一步缩短。

缩短的DNA端会导致DNA损伤、染色体错构等问题,进一步导致DNA重组,紊乱细胞的生命活动及基因表达,损伤细胞遗传物质和细胞凋亡等现象。

过度活化的端粒酶会增加细胞前体细胞的分裂频率和次数,使其具备不正常的增殖能力,为细胞的衰老和癌变埋下隐患。

端粒酶与癌症的关系也已经被广泛关注。

癌细胞通常表现出一些特殊的生物学行为,比如吞噬超过正常细胞水平的营养物质、增强生长及分裂能力、避开细胞周期中的自我保护机制等等,而端粒酶正是以一种形式与这些行为密切相关。

研究表明,大多数癌细胞都会显著增加端粒酶的活性,从而延长自身端粒的长度,为细胞增殖和复制提供必要的支持,因此研究端粒酶的功能,尤其是在肿瘤治疗中的作用,便成为了减缓和控制癌症传播的探讨重点。

在当前的癌症治疗领域中,通常采用化疗、放疗和手术的综合手段进行治疗,但这些方法会给人体造成一定的创伤和副作用。

而端粒酶作为一种新型的治疗手段,具有副作用小、疗效好等优点,因此逐渐受到了越来越多的研究人员的重视。

目前,对端粒酶在肿瘤治疗中的应用主要是针对癌细胞活性的干扰及调控。

例如,一些研究表明,在端粒酶的干扰情况下,癌细胞会关闭细胞周期中S期转录,从而影响组织的新陈代谢,减少癌细胞的可塑性和增殖能力。

此外,端粒酶还可通过抑制DNA开端的损伤和凋亡途径进行治疗。

研究表明在使用端粒酶在癌细胞中干扰蛋白,且与DNA修复途径相关的多种蛋白上调的情况下,可以促进细胞的凋亡,从而起到一定的治疗作用。

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnrtyuiopasdfghjklzxcv bnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq端粒和端粒酶与肿瘤 发生的研究进展 学 院 :生命科学学院专 业 :生物工程 姓 名 : 指导老师:关键词端粒酶;端粒酶抑制剂;肿瘤治疗在诸多探索中,肿瘤细胞永生化的“端粒 端粒酶学说”已为越来越多的研究结果所证实。

已有的研究表明,80%~90%的恶性肿瘤中均有端粒酶的活性表达,而大多数体细胞无端粒酶的活性,由此可见端粒酶的激活在细胞永生化及肿瘤的形成中具有十分重要的作用。

近年来端粒酶抑制剂的研究和开发为肿瘤治疗提供了新的思路,并有可能成为肿瘤治疗的突破。

AA几种肿瘤常用检测方法1.端粒酶活性检测很多恶性肿瘤中都能检测到端粒酶活性,端粒酶可以作为诊断这些肿瘤的生物学标志。

在某些肿瘤中,端粒酶表达会随着肿瘤的进展而上调,因此又可作为肿瘤恶性度评价的一个指标。

端粒酶常用检测方法1) TRAP 法:端粒酶是由蛋白质和RNA 构成的逆转录酶,可以用自身的RNA 为模板合成端粒DNA 而避免端粒的缩短。

人大部分体细胞都不表达端粒酶。

由于“末端复制问题”的存在,端粒在每次细胞分裂后就会缩短一点,当端粒缩短到一定程度就无法维持染色体的稳定,细胞最终衰亡。

恶性肿瘤中端粒酶却能被重新激活而使细胞获得永生化。

自从Kim创立了端粒重复序列扩增法(telomeric repeat ampli-fication protocol ,TRAP) 检测端粒酶的活性以来,大约85 %的恶性肿瘤被检测出具有端粒酶活性。

在目前的肿瘤标志物中,端粒酶是惟一能在大部分肿瘤中都以高阳性率检测到的物质,因此端粒酶是一个很好的肿瘤诊断标志。

该方法非常敏感,只要有10 个阳性细胞存在就可以检测出其端粒酶活性。

但是除了恶性肿瘤外,端粒酶活性也在一些正常细胞中被检测到,特别是有增生能力干细胞和活化的淋巴细胞,另外如甲状腺腺瘤和肠腺瘤等一些良性肿瘤中也能检测出端粒酶活性,从而使TRAP 法得到的结果复杂起来,因此光用定性的方法有时很难确认恶性肿瘤。

但不少研究发现正常组织和良性肿瘤中端粒酶的活性相对较低,所以可以用定量的方法进一步鉴定。

传统的TRAP 法无法对端粒酶活性做准确定量。

现在有人把实时PCR 技术与传统的TRAP 法相结合发明了实时定量TRAP 法( realtime quantitative telomeric repeat amplificationprotocal ,RQ2TRAP) ,能够对端粒酶活性进行较精确的定量,为良恶性的鉴别诊断提供了有效的手段。

但由于设备和试剂很昂贵,目前还难以普及。

端粒、端粒酶与肿瘤端粒(即染色体末端)的发现已有很长的历史,但对其结构、功能、合成及其重要意义的认识,近年来有了很大进展。

本文就端粒、端粒酶的研究进展以及他们与肿瘤的关系综述如下。

一、端粒(一)端粒的结构端粒是位于染色体3′末端的一段富含G的DNA重复序列,端粒和端粒结合蛋白组成核蛋白复合物,广泛存在于真核生物细胞中,具有特殊的功能。

不同种类细胞的端粒重复单位不同,大多数长5~8bp,由这些重复单位组成的端粒,突出于其互补链12~16个核苷酸内[1]。

人类端粒由5′TTAGGG3′的重复单位构成,长度在5~15kb范围[1,2]。

与端粒特异性结合的是端粒结合蛋白,迄今为止,只在少数生物中确定了端粒结合蛋白的结构及表达基因,然而端粒结构与功能的保守性说明,这些端粒结合蛋白的特性可能普遍适用于其他真核生物。

hng等[3]在人类细胞中发现了一种端粒结合蛋白,但人类染色体末端的DNA-蛋白复合体的结构还不清楚。

(二)端粒的功能端粒高度的保守性说明,端粒具有非常重要的作用。

其主要功能包括:1.保护染色体末端:真核生物的端粒DNA-蛋白复合物,如帽子一般,保护染色体末端免于被化学修饰或被核酶降解,同时可能还有防止端粒酶对端粒进行进一步延伸的作用[1]。

改变端粒酶的模板序列将导致端粒的改变,从而诱导细胞衰老和死亡[4]。

2.防止染色体复制时末端丧失:细胞分裂、染色体进行半保存复制时,存在染色体末端丧失的问题[5]。

随着细胞的不断分裂,DNA丧失过多,将导致染色体断端彼此发生融合,形成双中心染色体、环状染色体或其他不稳定形式。

端粒的存在可以起到缓冲保护的作用,从而防止染色体在复制过程中发生丧失或形成不稳定结构[1]。

3.决定细胞的寿命:染色体复制的上述特点决定了细胞分裂的次数是有限的,端粒的长度决定了细胞的寿命,故而被称为“生命的时钟〞[6]。

4.固定染色体位置:染色体的末端位于细胞核边缘,人类端粒DNA和核基质中的蛋白相互作用,以′TTAGGG′结构附着于细胞核基质(包括nulearenvelpe和internalprtEin)[3]。

端粒酶在肿瘤发生和转移中的作用机制肿瘤是一种严重影响人类健康的疾病,其发生和转移机制一直备受研究者的关注。

近年来,关于端粒酶在肿瘤发生和转移中的作用机制的研究也引起了广泛关注。

本文将从端粒酶的功能、调控及其在肿瘤中的角色等方面,对其作用机制进行探讨。

1. 端粒酶的功能及调控端粒酶是一种保守的核酸酶,主要负责细胞端粒的延伸。

端粒是由TTAGGG序列组成的位于染色体末端的DNA序列,其主要作用是保护染色体的稳定性,防止染色体的断裂和融合。

而端粒在正常细胞中随着细胞的分裂而逐渐缩短,当端粒长度缩短到一定程度时,细胞进入老化状态或发生凋亡。

为了保持细胞持续增殖,肿瘤细胞通过激活端粒酶维持端粒长度,从而逃避老化和凋亡信号的调控。

端粒酶主要由两个亚基组成:端粒酶逆转录酶(TERT)和端粒酶RNA (TR)。

TERT通过逆转录的方式引导TR合成端粒DNA序列,从而使端粒长度保持在一定范围内。

除此之外,端粒酶的活性还受到多种蛋白质的调控,比如端粒酶反义RNA (TERRA)和端粒结合蛋白等。

2. 端粒酶在肿瘤发生中的作用机制端粒酶在肿瘤发生中扮演着至关重要的角色。

一方面,肿瘤细胞中端粒酶活性的激活可以维持端粒的长度,从而使细胞可以无限次地增殖。

这一特性被认为是肿瘤细胞不受限制地分裂和扩张的重要保证。

研究表明,大多数肿瘤细胞都表达着高水平的端粒酶,并且其活性与肿瘤的侵袭和复发有关。

另一方面,端粒酶的激活也与肿瘤的起源和发展密切相关。

研究发现,在正常细胞中,端粒酶的活性被抑制,以避免细胞无限增殖导致的异常细胞扩张。

然而,当细胞遭受到外界的致癌因素或内部突变的影响时,端粒酶的活性可能会被激活,导致肿瘤的发生。

例如,在肺癌等肿瘤中,端粒酶的活性常常显著上调,与肿瘤的分级和预后密切相关。

3. 端粒酶在肿瘤转移中的作用机制肿瘤的转移是肿瘤恶化和预后不良的主要原因之一。

端粒酶在肿瘤转移中也发挥着重要的作用。

研究发现,端粒酶的过度活化可以促进肿瘤细胞的转移和侵袭能力。

端粒、端粒酶与肿瘤端粒(telomere)、端粒酶(telomerase)与肿瘤的关系是近年来受到国际医学界高度重视的研究热点。

肿瘤细胞尤其是恶性肿瘤细胞常常因获得永生性(immotality)而具有了无限制增殖能力,而肿瘤细胞无限增殖能力的维持则依赖于端粒酶的激活及端粒的稳定。

大量的研究表明,在各种类型的恶性肿瘤中几乎都发现有端粒酶的异常高表达。

1 端粒端粒实质上即真核生物染色体末端的特殊结构,由一段串联重复的富含鸟嘌呤碱基DNA序列及相关蛋白组成。

端粒的重复长度在各物种并不相同,如人类为5~20kb,大鼠为20~100kb,小鼠为100~150kb。

端粒一方面具有稳定染色体末端、防止染色体的异常重组、端-端融合及染色体丢失等作用,另一方面端粒长度维持在一定范围之内又是细胞有丝分裂正常进行的保证。

染色体DNA在沿着5′-3′方向复制过程中,由于DNA聚合酶不能进行全长复制酶的催化活性单位。

1.1 人类酶端粒酶RNA端粒酶RNA为端粒酶的主体结构,含有编码端粒的模板区、端粒酶蛋白结合区等。

hTR 长约450个碱基,模板区序列为5′-CUA ACC CUA AC-3′,逆转录合成人端粒TTAGGG重复结构。

端粒酶RNA不能激活端粒酶,也就是说端粒酶RNA不能调节端粒酶活性。

1.2 端粒酶相关蛋白最近,在哺乳动物小鼠和人端粒酶中分离出端粒酶相关蛋白,并克隆了编码TP1的基因(40)。

TP1蛋白在近N端区与四膜虫的P80有许多相同氨基酸序列,说明TP1存在保守区:在近中间区,有一个A TP/GTP结合位点;在近C端区,有一个WD-40重复序列,WD-40重复序列是已知存在一类称WD-40家庭蛋白中,是一个具有蛋白结合功能的重要结构,提示TP1可能与其它蛋白结合(如:端粒蛋白),帮助端粒酶更好地发挥合成端粒功能。

TP1与端粒酶活性的关系,目前还不很清楚,在检测一些端粒酶阳性的肿瘤细胞和端粒酶阴性的正常组织的TP1mRNA,显示无明显差异。

' 第 26卷 第 2期 黄 石 理 工 学 院 学 报V o.l 26 N o. 2 2010年 4月JOURNA L O F HUANG SH I INST ITUT E OF TECHNOLOGYA pr. 2010do:i 10. 3969 / .j issn. 1008- 8245. 2010. 02. 013端粒酶与肿瘤的研究进展陈玉华(黄石理工学院 医学院, 湖北 黄石 435003)摘要: 端 粒及端粒 酶已成为生 命科学和医 学的研究 热点, 端粒酶在癌 症发生发 展中起重要 的作用。

端粒酶是一种逆转录酶, 它的存在解决了染色体复制末端缩短 问题, 同 时认为端 粒酶的过度 表达与细 胞的永生化 和癌变直接相关。

随着人们对端 粒及端粒酶结构和功能认识的深入, 在临床上以端粒 酶为靶标治疗肿瘤已取 得积极进展。

文章综述了端粒酶 与肿瘤的关系, 以及端粒酶在治疗肿瘤方面的应用。

关键词: 端粒; 端粒 酶; 肿瘤中图分类号: R73 文献标识码: A 文章编号: 1008- 8245( 2010) 02- 0043- 03Advance in Research of Telomerase and TumorCHEN Yuhua( Schoo l o fM edic ine, H uangshi Institu te of Techno logy, H uangsh iH ube i 435003)Abstrac t: T elom ere and te lm om erase have becom e the focus of bio log ica l and m edica l study. Th e telom erase plays an im po rtant role in the deve lopm ent o f cancer. T e lom erase is a k ind of reve rse transcriptnpl enzym e that can so lve the end- replication problem. The over expression of te lom erase is directly re lated to ce ll imm orta liz ation and canceration. W ith people s' increas ing unde rstand ing o f the function and struc ture of te lom ere and telom erase, prog ress has been a ch ieved in c linical trea tm ent o f tumo r by te lom erase. Th is paper has rev iewed the c lose re la tionsh ip betw een tum or and telom erase and the applica tion o f telom erase in the trea tm en t of tumo r.K ey word s: telom ere; te lome rase; tum or为靶 标的肿 瘤 诊 断 治疗 已 取 得 进 展 , 本 文 就 端 粒0 引言临床 上恶 性肿瘤 已 成 为威 胁 人 类生 命 和 健康 的 常见 病之 一。

端粒在肿瘤发生中的作用一.端粒:端粒DNA序列高度保守,人类端粒由TTAGGG重复序列构成,长度大约2~15kb,方向5’一3’指向染色体末端。

端粒在染色体末端形成T环,防止染色体重排和末端融合,同时保护着编码DNA序列,以防DNA在复制中丢失,在维持染色体稳定性中起重要作用。

不同个体的端粒长度各异,不完全复制机制使得细胞每分裂一次,端粒缩短50~100 bp。

当端粒长度缩短到某一关键值时,细胞将失去复制能力,步入老化、凋亡或恶变。

二.端粒,端粒酶与肿瘤的关系:端粒的长短与癌症的发生率和死亡率相关,Willeit等通过对787名参与者进行10年的随访发现端粒的长度与癌症的发生率和死亡率呈负相关,端粒越短者癌症的发生率和死亡率越高。

当端粒长度缩短到某一关键值时,将会引起基因突变、DNA断裂和基因重组,p53基因在细胞周期中起监视作用,可以将错配的基因修复;对于无法修复的大片段基因异常,则启动凋亡程序(I期死亡),将细胞退出细胞周期,有效地抑制了错误信息的传递。

抑癌基因(如p53或Rb)的突变、失活。

使细胞可以绕过I期死亡,继续分裂约20~30个周期,最终端粒缩到非常短,不再能保护染色体的末端。

这些双着丝粒或基因重组细胞将进入Ⅱ期死亡,细胞迅速凋亡。

逃过Ⅱ期死亡危机的细胞端粒酶阳性,基本上获得了无限复制的能力。

端粒酶活性主要受人端粒酶反转录酶(hTERT)基因和人类染色体端粒酶mRNA(hTERC)基因调控,二者分别编码端粒酶的逆转录酶和RNA模板。

端粒酶活性的上调与hTERT基因过表达相关,hTERC基因无关。

hTERC基因在正常细胞和癌细胞中均可表达,hTERT基因主要表达于癌细胞中,正常细胞不表达或仅有少量表达。

TERT基因启动子区有细胞核因子(nuclearfactor N F )一K B 反应元件,细胞因子通过转录调控或翻译后调控机制调节端粒酶活性。

端粒酶在肿瘤发生过程中不仅通过端粒延长机制来促进瘤细胞增生,还可以与转化蛋白p21共同介导致瘤作用。

端粒酶与肿瘤的研究进展摘要: 端粒是真核细胞染色体末端的特定DNA序列及相关蛋白质组成的复合物,依赖一种特殊的逆转录酶——端粒酶合成。

近来的研究表明,肿瘤细胞中端粒有所改变,端粒酶活性也有异常。

这就提示我们针对端粒酶而开辟出一条攻克肿瘤的新途径。

近年来,关于肿瘤分子水平上的研究表明,肿瘤的发生与不同时期不同的原癌基因的激活与抑癌基因的失活有关。

这些基因的突变或缺失使细胞端粒酶活性表达,破坏正常细胞有丝分裂到一定程度便衰老,死亡的细胞周期,使其成为永生细胞。

正常体细胞端粒酶处于失活状态。

本文将对端粒酶与肿瘤关系方面的一些研究作以简要综述。

关键词: 端粒;端粒酶;肿瘤;肝癌;衰老;治疗引言:最早观察染色体末端的科学家始于19世纪末期,Rabl[1]在1885年注意到染色体上所有的末端都处于细胞核的一侧。

20世纪30年代,两个著名的遗传学家McClintock B [2]和Muller HJ [3]发现了染色体的末端可维持染色体的稳定性和完整性。

Muller将它定义为“telomere”,这是由希腊词根“末端”(telos)及“部分”(meros)组成的。

30多年前,Hayflick[4]首次提出将体外培养的正常人成纤维细胞的“有限复制力”作为细胞衰老的表征。

在此过程中,细胞群中的大部分细胞经历了一定次数的分裂后便停止了,但它们并没有死亡,仍保持着代谢活性,只是在基因表达方式上有一定的改变。

于是Hayflick猜测细胞内有一个限制细胞分裂次数的“钟”,后来通过细胞核移植实验发现,这种“钟”在细胞核的染色体末端——端粒。

但端粒究竟是怎样的复杂结构呢?Blackburn和Gall[5] 于1978年首次阐明了四膜虫rDNA分子的末端结构,他们发现这种rDNA每条链的末端均含有大量的重复片段,并且这些大量重复的片段多是由富含G、C 的脱氧核苷酸形成的简单序列串联而成。

在1985年,CW•Greider和EH•Blackburn发现将一段单链的末端寡聚核苷酸加至四膜虫的提取物中后,端粒的长度延长了,这就说明了确实有这样的一种酶存在[6],并将它命名为“端粒酶”(telomerase)。

2011.4[收稿日期]2011-03-11[通讯作者]汉丽梅(1968-),女,汉族,副教授,博士,从事生物化学与分子生物学及生物信息学教学与研究。

正常细胞恶性扩增过程中需要有先天的遗传因素和后天修饰的介入。

这些恶性细胞通过抢占信号通道获得生长所需的生物活性,扩散并最终杀死宿主。

与正常细胞不同,肿瘤细胞有很高的基因重排率,并可对致癌基因产生局部的修饰和置换。

端粒学说的形成,对解答肿瘤中致癌基因不稳定性起到了重要作用。

端粒本质是一种核蛋白结构,在每一次DNA 复制时都通过自身磨损从而保护了真核生物染色体的末端。

无论是在老化的组织中,是在与癌症相关的组织增生性疾病中,端粒的磨损现象都是存在的。

如果端粒发生功能性障碍,其结果就会导致组织的不衰老或是恶性肿瘤的发生。

端粒酶的主要作用就是维持端粒的长度,并且在多例癌症晚期患者的检测中发现了活化的端粒酶。

通过近期的研究发现,端粒酶的活化与癌症的发生是有一定关联的。

本文将概括阐述正常细胞和癌细胞中端粒和端粒酶的作用。

1端粒对染色体末端的保护端粒本身是一种核蛋白结构,其序列中含有大量富含G 核苷酸的串联重复序列。

在脊椎动物中端粒序列是由TTAGGG 重复序列及其互补序列构成的双链结构,并且其中一条单链的3'悬突于外,构成了一种由数百个碱基组成的悬突结构。

这个悬突结构再通过折叠作用与双链形成一个环状结构(T 环,t-loop ),对染色体末端起到保护。

其双链通过POT1、TPP1、TIN2、RAP1、TRF1和TRF2等端粒蛋白进行调控。

2人成纤维细胞的复制性衰竭和危机期最先发现端粒和肿瘤之间联系来源于对培养基中原代人成纤维的研究。

正常成纤维细胞在传60~80代后就会出现复制衰竭,而肿瘤细胞可任意传代下去。

如果细胞过度分裂就会出现端粒的帽式结构破坏,导致染色体的紊乱和细胞凋亡。

在细胞学上,对此时期称之为危机期。

TERT (端粒酶反转入酶)通过催化端粒复制,干扰了细胞正常的复制衰竭和危机期。

端粒端粒酶与肿瘤摘要端粒是保护真核细胞末端的“帽子”,当端粒的长度因细胞复制而缩短达到极限时,细胞就会走向衰老甚至死亡,而端粒酶的存在能补充已经缩短的端粒,从而延长细胞的寿命甚至使其获得永生。

而众所周知,癌症细胞的分裂就是永无止境的,这就暗示端粒-端粒酶系统于人类肿瘤的形成与发展有着密切的联系,所以分析研究他们之间的关系对于肿瘤的研究有着重要的意义。

现代科学家已经针对他们关系,设计了一些治疗癌症的办法,虽然还没有达到治愈的效果,但是我们应该有充分的理由认为随着科技的进步,癌症的治疗会变的像感冒一样简单。

关键字端粒, 端粒酶(Telomerase), 端粒结合蛋白, , 肿瘤近年来,随着人类基因组计划的完成,端粒与端粒酶的研究已成为国际肿瘤分子生物学的研究热点,很多实验都表明了,在肿瘤发生的很多阶段中,端粒缺失造成细胞染色体结构变化以及端粒酶的再激活都可能直接看参与细胞的癌变过程。

端粒酶几乎在所有类型的肿瘤中均有不同程度的表达,已被公认为目前已知的最为广泛的肿瘤标志物之一。

1端粒的结构和功能1.1 端粒的结构端粒是存在于真核细胞线形染色体末端的一段特殊的DNA和蛋白质的复合物, 平均长度约为5 ~15kb,是DNA链自身回折并与多种端粒结合蛋白复合而成。

人类端粒是以5′2 TTAGGG23′为重复单位的富含鸟苷酸的序列, 其结构末端是3′端, 3′端并不悬挂在端粒末端,而是折回到端粒内部双链重复序列的某一区域,并将该端区域的一段自身链置换出来,取而代之与互补链配对,形成的一个环称为T环, 3′最末端单链区反转探入端粒的双链区再形成D 环。

端粒结合蛋白包括端粒酶、保卫蛋白复合体及非保卫蛋白。

保卫蛋白复合体由端粒重复序列结合因子,结合因子2( TRF2),端粒保卫蛋白1 , TRF1 相互作用核蛋白,TIN2 相互作用蛋白1及阻抑和活化蛋白1 这6个蛋白组成,主要分布在染色体端粒上,保持端粒结构的稳定。

非保卫蛋白,如DNA 修复蛋白RAD50, NBS1, MRE11, Ku86 和DNAPKcs等,分布和功能都不局限在端粒上。

这三类端粒结合蛋白协同参与端粒动态平衡的维持和调节。

在保卫蛋白复合体中, TRF1是端粒酶的负性调节因子,主要负责调节端粒的长度,控制端粒的延伸。

TRF2蛋白则主要负责保护染色体的末端,招募活化蛋白1。

TRF2丢失将会导致染色体末端失去保护,造成端粒3′端丢失和染色体末端2末端融合。

端粒保护蛋白1的作用涉及调控端粒酶的活性。

1.2 端粒的功能端粒的生物学功能包括: ( 1)稳定染色体; ( 2)防止染色体末端融合; ( 3)保护染色体结构基因;(4)作为细胞凋亡的信号。

端粒的长度决定了细胞的寿命,因此端粒被认为是细胞有丝分裂的“生物钟”。

根据细胞衰老的理论,细胞衰老分为M1和M2期。

正常细胞培养时,由于端粒酶活性缺如, DNA合成的后随链不能有效的复制出染色体3′端,即末端复制问题,每次细胞分裂端粒短缩55~200 bp,当端粒短到一定长度就会被细胞周期蛋白检测出来,随即进入第1个衰老期,这一时期称为M1 期。

细胞自M1 期继续分裂,端粒进一步缩短,染色体失去端粒保护,可出现末端融合,当端粒长度缩短到一个极限值(死亡临界点) ,即进入M2期,大部分细胞死亡。

一些细胞周期相关蛋白基因,如抑癌基因p53, Rb突变后,则使细胞逃逸M1期,进入M1 ~M2间期分裂。

M2期的少数细胞因发生了一些新的突变而会激活端粒酶,细胞端粒长度延长并稳定下来,S期和M2期细胞增多,细胞越过M2期获得永生而M2期以前的细胞均无端粒酶活性,这似乎提示了端粒酶激活是细胞永生化的一个必要条件。

2 端粒酶的结构和功能2.1 端粒酶的结构端粒酶是一种特殊的核糖核蛋白逆转录酶,相对分子质量在200~500ku,端粒的DNA必须依赖酶中的RNA为模板通过逆转录合成,自身携带模板是端粒酶区别于一般的纯蛋白逆转录DNA聚合酶的主要特征。

人端粒酶包括3个主要部分,即人端粒酶RNA 、端粒酶相关蛋白和人端粒酶催化亚单位。

端粒酶RNA 是合成端粒的模板也是相关蛋白的结合支架,其RNA序列的43位至51位的序列为CAA CCC CAA,刚好编码端粒重复片段GGG GTT。

端粒酶RNA是维持端粒酶活性的必需成分, 在哺乳类动物中, 任何细胞里都含有此成分。

TP1上有与端粒酶RNA特异性结合的部位,其空间构象能指导端粒酶与染色体末端部位结合,防止末端降解、重组。

端粒酶相关蛋白(TP1)的mRNA的表达并不限于有端粒酶活性的组织和细胞系,因此, TP1蛋白与端粒长度调节和端粒酶活性无关端粒酶催化亚单位是含有7个基元的转录酶,在端粒酶的激活中起关键作用,是端粒酶活性的限速亚单位,在无细胞的情况下将端粒酶RNA和端粒酶催化亚单位混合在一起即可表现端粒酶活性。

在人类正常的体细胞中, 端粒酶催化亚单位的表达水平不足以维持全部端粒长度的完整性。

2.2 端粒酶的功能端粒酶,是基本的核蛋白逆转录酶,可将端粒DNA加至真核细胞染色体末端。

端粒在不同物种细胞中对于保持染色体稳定性和细胞活性有重要作用,端粒酶能延长缩短的端粒(缩短的端粒其细胞复制能力受限),从而增强体外细胞的增殖能力。

端粒酶在正常人体组织中的活性被抑制,在肿瘤中被重新激活,端粒酶可能参与恶性转化。

在染色体末端,因为最后一个冈崎片段的模板链一般不够长,使引物无法结合,将导致滞后链通常不能被完全复制。

端粒酶能以自身RNA为模板通过逆转录在端粒末端加入TTA GGG的重复序列,使DNA复制时补齐新链5′端的缺失,从而对端粒的维持和延长起到了关键性的作用。

可见正是端粒酶在保持端粒稳定、基因组完整、细胞长期的活性和潜在的继续增殖能力等方面有重要作用。

端粒酶另外一个功能就是合成串联重复的TTA GGG序列, 为TRF2提供结合位点,防止染色体的末端融合。

端粒酶还可修复断裂的染色体末端,从而避免了外切酶对染色体DNA更多切割,维护了基因组遗传的稳定性。

3 端粒、端粒酶与肿瘤的关系端粒和端粒酶的结构及功能维持着正常细胞的生长和分裂,是人类生命有限的依据。

随着对肿瘤发生机制的研究,人们越来越认识到凡是与细胞生长有关的因素也必与人类肿瘤的发生有关。

目前已经发现,癌细胞往往会产生额外多的端粒酶,使癌细胞能不断地分裂繁殖。

现已证实, 75%的口腔癌、80%的肺癌、84%的前列腺癌、87%的肝癌、93%的乳腺癌、95%的大肠癌和98%的膀胱癌都存在端粒酶活性的高表达。

虽然还没有直接的证据证明端粒酶和肿瘤发生之间的调控途径,但很多研究表明,转端粒酶催化亚单位染后,细胞耐调亡的能力加强。

从而人们提出了恶性肿瘤发生的端粒酶理论,认为端粒酶的激活是恶性肿瘤发生的一个共同途径,而端粒酶则是各种恶性肿瘤细胞的一个共同的分子标志物。

端粒酶活性在正常哺乳动物和人的体细胞中检测不到,但在胚胎细胞、成人男性生殖细胞和一些更新组织的增殖细胞中则存在较弱的活性,甚至在一些细胞分化程度较低的非恶性皮肤病组织中也有表达。

在绝大多数恶性肿瘤细胞中均能检测到明显的端粒酶活性,而良性肿瘤中则检测不到。

有报道称,肿瘤的分化程度与端粒酶活性相关,而肿瘤的组织类型和临床分期与端粒酶活性无明显相关性。

细胞永生化是正常细胞向恶性细胞转化的前提条件,有些突变细胞可通过M2 期转化后而永生化,细胞内端粒长度比较恒定,端粒酶活性增高,最终转化事件和端粒酶活性上调使细胞获得显性肿瘤基因,正常细胞转变为肿瘤细胞。

端粒酶和癌基因也有着密切的关系, p53基因可能是端粒酶基因的上游调节因子,可以抑制端粒酶基因的表达,p53突变可促使端粒酶基因从抑制状态变为激活状态。

Bcl22基因过度表达达到一定阈值则可进一步激活端粒酶。

目前人们普遍认为,肿瘤发生发展的主要机制是由于细胞内的染色体不稳定而造成的。

当一个细胞获得多重遗传突变,合起来引起细胞逃脱对复制和转录的正常控制时,就会产生肿瘤。

关于端粒和端粒酶引起细胞染色体的结构不稳定,人们提出了桥接—融合-断裂(BFB )循环理论。

在细胞分裂过程中,如果细胞里的姊妹染色体的端粒发生缺失,两条姊妹染色单体的末端将互相融合。

在细胞分裂后期,由于细胞要发生分裂,两条融合的姊妹染色体在此时也会分离。

因为两条染色体的分离点不一定会在融合点。

BFB循环理论示端粒酶缺失造成细胞染色体不稳定处,因此,一个细胞中的染色体末端可能将会多带有一段反向重复DNA序列,而同时另一个细胞中的染色体末端将会少一段DNA 序列。

由于缺少端粒,这些不正常的染色体在DNA复制的过程中,仍会发生末端融合。

这样有的染色体的DNA序列将不断地增加,而有的则不断地减少,这种现象被称为BFB循环。

BFB循环将会一直持续下去,直到染色体末端重新获得端粒为止。

如果那些异常细胞没能及时修复自身的不正常染色体,细胞染色体的结构稳定性最终将会被破坏,细胞可能就会发生癌变。

研究发现,在缺少端粒的前列腺癌细胞中有大量复杂的染色体核型,表明在癌细胞中尽管有端粒酶的表达,缩短的端粒仍能够引发BFB现象,从而诱发细胞染色体的不稳定。

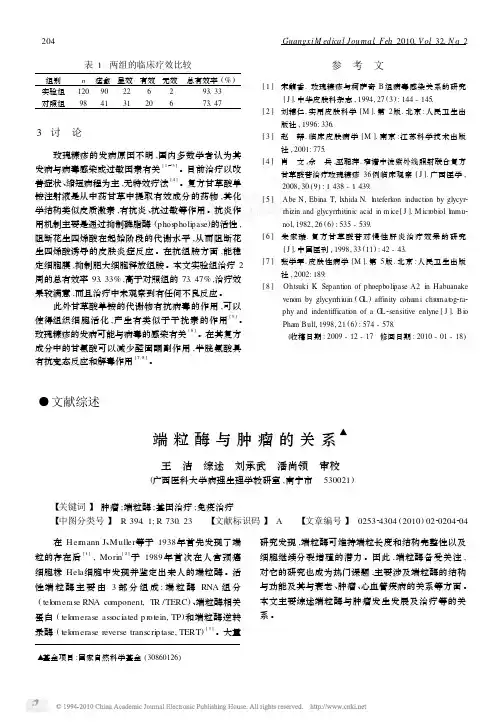

通过测定肺癌患者、良性肺病患者和健康人外周血的端粒酶活性(TA),探讨其对肺癌的诊断价值。

方法:采用PCR—TRAP—ELISA法检测42例肺癌患者、20例良性肺病患者和15例正常人外周血单个核细胞的TA表达。

结果:肺癌组29例TA阳性(69.05%),OD值为0.45±0.37,良性肺病组2例TA呈阳性,OD值为0.11±0.06,而15例正常人全部呈阴性,OD值为0.08±0.03。

血白细胞计数与TA检测结果无相关性。

该法检测肺癌组TA特异度达90%,灵敏度为69.05%,TA表达的高低与临床分期呈明显正相关(r=0.585),与病理类型无相关性。

可得结论:肺癌患者外周血单个核细胞TA阳性率高,可应用于肺癌的诊断,指导肺癌的治疗、预后判断等。

综上所述,端粒和端粒酶在细胞生长及肿瘤发生中都占有重要的地位,尤其是端粒酶的表达水平与恶性肿瘤的发生、发展和预后密切相关,因此已成为新的肿瘤标志物和抗肿瘤治疗的靶点。

参考文献得,21世纪对于端粒及端粒酶的进一步研究方向可以在以下几个方面: (1)端粒和端粒酶的高级结构及其结合蛋白的功能作用; ( 2)端粒和端粒酶的分子克隆及相关的分子激活调控机制; (3)寻找端粒酶的专一性抑制剂及其在抗肿瘤中的应用; (4)解决维持端粒的其他途径———选择性端粒延长途径干扰端粒酶抑制剂对肿瘤的治疗问题; (5)有人提出针对端粒的靶向治疗可能比针对端粒酶的靶向治疗更适合。

随着这一系列的研究进展,将使肿瘤治疗变得比治疗感冒简单的前景更加光明。

参考文献:(1)端粒、端粒酶和肿瘤王辉, 雷志勇, 陈虹(武警医学院生药教研室, 天津300162)(2)端粒酶与肿瘤治疗研究进展杨春华,毛立军(徐州医学院附属医院皮肤科,江苏徐州221000)(3)Su Z ,Dannull J , Yang BK, et al . Telomerase mRNA2transfected den2 dritic cells stimulate antigen2specific CD+ 8 and CD+4 T cell responses in patients with metastatic prostate cancer[J ] . J Immunol ,2005 ,174 (6) :379823807.(4)端粒端粒酶与细胞衰老和肿瘤的研究进展刘东成徐梵中国矿业大学化工学院江苏 221116(5)Bailey SM, Brenneman MA, Goodwin EH. Frequent recombination in telomeric DNA may extend the proliferative life of telomerasenegative cells[J]. Nucl Acids Res, 2004,32:3743(6)端粒生物学与肿瘤治疗孙士鹏, 黄君健军事医学科学院生物工程研究所, 北京100850(7)Shay JW, Bacchetti S. A survy of telomeras activity in human cancer[J]. Eur J Cancer, 1997,33(5):787。