琵琶行名句赏析

- 格式:doc

- 大小:32.50 KB

- 文档页数:2

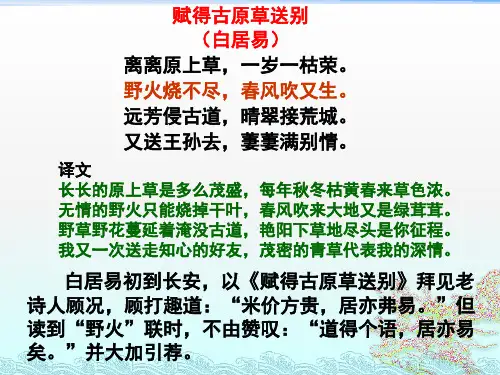

琵琶行景物描写的作用琵琶行景物描写的作用《琵琶行》是唐代诗人白居易创作的一首长篇叙事诗。

下面跟着小编来看看琵琶行景物描写的作用吧!希望对你有所帮助!琵琶行的动人处首先在于构思新颖。

由琵琶女引出琵琶的弹奏与弹者的身世,再由琵琶女的沦落引到自身的贬谪,所以能展开丰富的情节和画面,把抒怀高度形象化了,其中对景物描写更是点睛之笔。

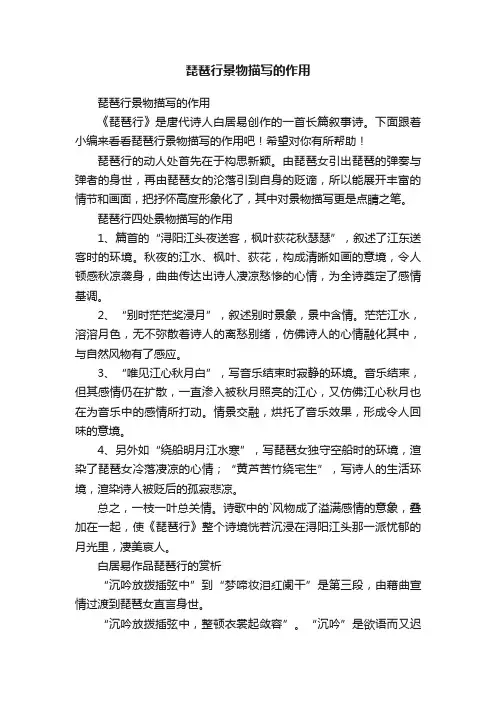

琵琶行四处景物描写的作用1、篇首的“浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟”,叙述了江东送客时的环境。

秋夜的江水、枫叶、荻花,构成清晰如画的意境,令人顿感秋凉袭身,曲曲传达出诗人凄凉愁惨的心情,为全诗奠定了感情基调。

2、“别时茫茫奖浸月”,叙述别时景象,景中含情。

茫茫江水,溶溶月色,无不弥散着诗人的离愁别绪,仿佛诗人的心情融化其中,与自然风物有了感应。

3、“唯见江心秋月白”,写音乐结束时寂静的环境。

音乐结束,但其感情仍在扩散,一直渗入被秋月照亮的江心,又仿佛江心秋月也在为音乐中的感情所打动。

情景交融,烘托了音乐效果,形成令人回味的意境。

4、另外如“绕船明月江水寒”,写琵琶女独守空船时的环境,渲染了琵琶女冷落凄凉的心情;“黄芦苦竹绕宅生”,写诗人的生活环境,渲染诗人被贬后的孤寂悲凉。

总之,一枝一叶总关情。

诗歌中的`风物成了溢满感情的意象,叠加在一起,使《琵琶行》整个诗境恍若沉浸在浔阳江头那一派忧郁的月光里,凄美哀人。

白居易作品琵琶行的赏析“沉吟放拨插弦中”到“梦啼妆泪红阑干”是第三段,由藉曲宣情过渡到琵琶女直言身世。

“沉吟放拨插弦中,整顿衣裳起敛容”。

“沉吟”是欲语而又迟疑的样子,隐隐透露出琵琶女受到询问而犹疑是否倾诉生平的神态。

“敛容”是使面部表情严肃。

“整顿衣裳”、“敛容”都是对人恭敬的举动,说明她要向客人敬述心曲了。

“自言本是京城女,家在虾蟆陵下住”。

“虾蟆陵”在长安曲江附近,是歌女聚居的地方。

“十三学得琵琶成,名属教坊第一部”。

唐代长安设有左右教坊,管理乐伎歌舞之事。

“曲罢曾教善才伏,妆成每被秋娘妒”。

琵琶行名句赏析导语:白居易任江州司马,在送客上船时,偶然听得琵琶声,于是邀请琵琶女演奏.在和琵琶女对话中,白居易了解了琵琶女的身世,觉得他们两人命运相同,写出了“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的惊人句,并为之泪湿青衫.青衫,是白居易司马身份的标志.这点燃了我的兴趣,就着学生的答案,我也试着品味一番。

欣赏:千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。

①这两句描写了在宾客们叫了很多次以后琵琶女才缓慢出场的情景。

②“千呼万唤”极写诗人一行邀请歌女的急迫心情,也暗示了上句“忽闻水上琵琶声”对客人们产生了特殊的吸引力,为下文对琵琶女的高超技艺的描写埋下了伏笔。

“始出来”,就是歌女缓缓走出来,步履迟疑,有些勉强,与客人们的“千呼万唤”形成了强烈的反差。

③“犹抱琵琶半遮面”是歌女出场后一种羞涩腼腆的神态,其拘谨压抑状态活灵活现,跃然纸上。

这让人好生奇怪,一个靠卖唱的歌妓怎么会这么怕见客人呢?已经呼叫了很多遍,才慢慢腾腾地出来,出来以后吧,还用琵琶遮挡住半个脸?这些反常的举止,和上文的“欲语迟”,加上“半遮面”不得不叫人产生极大的疑问,这个女子恐怕不会是一个普通歌女吧?巨大的悬念,由此产生。

④作者用“千呼万唤”“半遮面”这些细节把琵琶女初次出场的形象,刻画得栩栩如生,逼真传神,而且曲折细腻地揭示出了琵琶女复杂的`内心世界,把浔阳江头,秋月之下这位琵琶女子描绘得矜持娇羞,腼腆稳重,气质不凡,自然可爱,让人产生无限爱玲之情。

表现出白居易高妙的描写技艺。

⑤这两句早已引起后人的喜爱和应用。

把“千呼万唤始出来”来比喻众人非常关注的事物很久很久才能出现;用“犹抱琵琶半遮面”来比喻那些已经公开的事物还不能完全了解真相。

这说明经典名句给子孙后代产生的影响是多么深远,产生的精神力量是多么巨大!欣赏:别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声①这两句是对琵琶声短暂间歇时产生的主观感受。

②”别有“一句是上承”声暂歇“而来,在诗人的感受中,暂时停下的琵琶演奏,好像是琵琶女心中涌现出无限的幽愁暗恨。

《琵琶行》的评价与赏析唐代现实主义诗人白居易的《琵琶行》是唐诗中七言歌行体的扛鼎之作。

诗歌明白晓畅的语言,高超的艺术手法,令人叹为观止。

但让读者为之动容、感慨良深的当是诗中蕴含的思想感情。

1.思想情感内容诗人用挚情把“琵琶声”与“落魄事”紧紧联结在一起,声随情起,情随事迁,所叙事件的进程始终伴随着动人的情感力量。

1.1白居易悲情诗人白居易仕途坎坷,元和十年因力主捕捉刺杀宰相武元衡的凶手,受到谗毁,被贬江州司马。

司马本为闲职,因而诗人无公务缠身,又因江州地方偏远,在此空闲度日,心中自是落寞。

无法实现“达则兼济天下”的仕宦理想,不觉为自己的境况所悲。

在一个“枫叶荻花秋瑟瑟”的夜晚,送别友人归去,“举杯消愁愁更愁”,心中充斥诸多离情别绪。

忽然,听得一支优美的琵琶曲,“如听仙乐耳暂明”,诗人如闻仙乐,情绪为之一振,感情上出现了短暂的欢愉,一扫满腔的愁绪,寻访弹奏琵琶曲者。

恳请琵琶女再行弹奏,琵琶女勉为其难,“与君歌一曲,请君为我倾耳听”。

在欣赏完琵琶女弹奏的几支乐曲后,诗人为琵琶女精湛的技艺折服,“东船西舫悄无言,惟见江心秋月白”,诗人如梦方醒,以为妙绝入神。

诗人不免追根溯源,探询琵琶女的来历,听得琵琶女自述身世后,不禁对琵琶女身世的不幸产生了莫大的同情,同时也勾起诗人痛楚的回忆。

诗人想起自身的坎坷仕途,引发了“同是天涯沦落人”的强烈共鸣,抒发了他忠而遭贬、迁谪荒远的苦闷和悲情。

1.2琵琶女伤情诗中琵琶女自述了自己盛衰荣枯的经历,曾经色艺双绝“, 曲罢曾教善才服,妆成每被秋娘妒”,在京城红极一时“, 今年欢笑复明年”,不觉韶华已逝,琵琶女为之黯然神伤。

琵琶女也曾为浓浓亲情团团包围,可惜“弟走从军阿姨死”,落得孑然一身,琵琶女为之落泪。

“暮去朝来颜色故”、“门前冷落鞍马稀”,年老色衰的琵琶女挥泪洒别教坊众姐妹,“最是仓皇辞庙日,教坊犹奏别离歌,垂泪对宫娥”,是此时凄凉心境的最好诠释。

综上所述,诗人仕途坎坷,内心充满悲愤苦闷。

琵琶行原文及译文赏析优秀13篇《琵琶行》艺术赏析篇一艺术赏析《琵琶行》是白居易诗作中的精品,它以强烈的情感色彩和高超的艺术技巧,描述了一位歌女弹奏琵琶的精湛技艺与苦难身世,塑造了诗歌世界里一个典型的艺术形象,也倾述了作者对自己屈遭贬官、大志难申的满腔悲愤。

此诗在艺术表现手法方面,具有同时代其他诗人作品“不能及”的独特之处,因而使本诗成为后世学者写作叙事诗时不可或缺的借鉴蓝本。

就其艺术特色有以下几点见解:(一)、情节波澜起伏、曲折动人这首叙事诗的情节并不复杂,但诗人精于构思,在叙述时能够着意调遣,使之形成波澜起伏、曲折动人之势。

譬如,诗歌首节写到诗人送客时的情景就一波三折:刚要“醉不成欢惨将别”,却又“忽闻水上琵琶声”,致使“主人忘归客不发”;描述琵琶女演奏结束以后,又写她自叙不幸身世;诗人感慨“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”、“今夜闻君琵琶语,如听仙乐耳暂明”之后,又要请琵琶女重弹一曲等,使全诗具有一种跌宕多姿、委曲动人的情致。

同时,全诗叙事写人层次分明,诸如描写琵琶女演奏音乐、自叙身世,描写诗人自己引起的遭际感慨与情感共鸣,尽管有如此多的铺叙内容,却能做到上下关联,前后照应,浑然一体。

(二)、细节描写,成功刻画人物待征本诗成功运用细节描写,刻画人物心理情致,突出人物性格特征,塑造人物鲜明形象。

从“寻声暗问弹者谁,琵琶声停欲语迟”,到“千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面”,逼真地表现了琵琶女心事重重、满腹沦落之恨,以及她不愿见人、更不便明说的复杂心理特点;“沉吟放拨插弦中,整顿衣裳起敛容”二句,通过一系列细微动作与表情描写,把女主人公在开始诉说身世时的矛盾、迟疑、欲说还休的心理,刻画得惟妙惟肖;特别是从“转轴拨弦三两声,未成曲调先有情”至“低眉信手续续弹,说尽心中无限事”六句,使读者脑海里自然会感知出琵琶女以声传情的演奏技艺和满腹愁怨的鲜明形象。

可见,诗人把琵琶女的高超的弹奏动作与乐曲所传达的思想情感和它在听者中产生的艺术效果三者自然融合,立体描绘,因而起到了相互辉映、突出人物形象的极大作用。

琵琶行名句赏析1、浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。

译文:夜晚的时候到浔阳江头送别客人,枫树和芦荻被秋风吹得飒飒作响。

2、醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。

译文:酒喝得不痛快更伤心的是将要分别,临别时茫茫江水中浸着一轮冷月。

3、千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。

转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。

译文:千呼万唤她才缓缓地走出来,用怀里抱着的琵琶半遮着脸。

她拧转弦轴,拨动弦丝,试弹了几声,还没弹成曲调却先有了感情。

4、大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。

嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。

译文:大弦声音沉重抑扬如同暴风骤雨,小弦细促轻幽、急切细碎,如同人窃窃私语。

嘈嘈声切切声互为交错地弹奏,就像大珠小珠一颗颗掉落在玉盘上。

5、别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。

译文:像另有一种愁思幽恨暗暗滋生,此时闷闷无声却比有声更加动人。

6、今年欢笑复明年,秋月春风等闲度。

译文:年复一年都在欢笑打闹中度过,秋去春来美好的时光白白的消磨掉了。

7、夜深忽梦少年事,梦啼妆泪红阑干。

译文:深夜时常常梦到少年的时候作乐狂欢,梦中哭醒涕泪纵横污损了粉颜。

8、同是天涯沦落人,相逢何必曾相识!译文:同样都是天涯沦落的可怜人,今日相逢何必去问曾经是否相识!9、春江花朝秋月夜,往往取酒还独倾。

译文:在春天江边花儿开放的早上,或在秋天明月高悬的夜晚,我常常取酒独酌独饮。

10、今夜闻君琵琶语,如听仙乐耳暂明。

译文:今晚我听到你弹奏琵琶诉说衷情,就像听到仙乐,眼也亮了耳也明了。

诗词赏析《琵琶行》全诗共六百一十六字,可分为四个部分:引子、琵琶女演奏、诗人感慨、结尾。

关键诗句解析赏析:1.“浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。

”这两句诗开篇即营造了一种深秋夜晚送别的凄凉氛围。

浔阳江头,枫叶和荻花在秋风中摇曳,发出瑟瑟的声音,这不仅描绘了自然景象,也映衬了诗人内心的孤寂和悲凉。

江边的送别,往往意味着长久的分离,诗人在此背景下展开故事,为后续的情感抒发奠定了基调。

2.“醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。

从音乐角度赏析琵琶行从音乐角度赏析琵琶行一、《琵琶行》中关于琵琶的演奏技巧唐代诗人白居易(公元772年-846年)的《琵琶行》是一首炙人口的传世佳作,诗中写到:“童子解吟长恨曲,胡儿能唱琵琶篇”,诗人借用虚构的手法,用以寄托自身的感慨,以及诗人对音律、对琵琶的演奏技巧的谙熟,通过描写琵琶女的生活不幸,结合诗人自己在宦途所受到的打击,唱出了“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的千古绝句。

“……轻拢慢抹复挑,初为霓裳后六么。

大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。

嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。

间关莺语花底滑,幽咽流泉冰下难。

冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声渐歇。

别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。

银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。

曲终收拨当心划,四弦一声如裂帛……”。

由此道出琵琶做为弹拨乐器中的一种,不仅音色优美,而且极具人物情感的抒发。

《琵琶行》中用“轻拢慢抹复挑”7个字,括了琵琶演奏的基本指法与技巧。

句中所说的拢与,指的是左手的两种指法。

拢,今称为“推”,即左手手指按弦向里(琵琶的中部)推;,现在称为“吟”和“揉”,即在左手手指把弦按在柱(就是今天说的“相”和“品”)上,左右动,使弦上发出摇曳不定的余音。

“拢”和“”这两种左手指法,非常适于表现婉转细腻的情调。

诗中描述“间关莺语花底滑,幽咽流泉冰下难”,一定少不了这种左手指法的演奏。

在现代戏曲音乐伴奏中,特别是河南豫剧曲牌《哭剑》的音乐伴奏中,琵琶的这种“吟”、“揉”指法,经常被运用,表现一种缓慢、悲痛、伤感的情绪。

至于句中的“抹”与“挑”,则是指右手的两种指法。

“抹”就是今天所说的弹,即用右手食指自右向左弹弦;“挑”和今天的说法一致,是用右手大指自左向右挑弦。

弹和挑是琵琶演奏中最基本也是最重要的指法,是基础。

因为琵琶的右手演奏指法约有50多种,其中包括基本指法、派生指法与组合指法。

正因为有了如此多的指法,所以才有琵琶丰富的表现形式。

那么,为什么称弹挑是右手最基础的指法呢?因为右手的50多种指法中有90%的指法是由弹或挑派生的,或是有着密不可分的内在联系。

《琵琶行》课后习题与答案1.下列注音全对的一项是A.湓浦口(pén)贾人(ɡǔ)六幺(yāo)迁谪(dí)B.转轴(zhóu) 拨弦(xián)幽咽(yè) 花朝(zhāo)C.船舫(fǎnɡ) 衣裳(shánɡ)信手(xìn)虾蟆陵(há)D.慢捻(liǎn) 荻花(dí)钿头(diàn) 琵琶行(xínɡ)提示:A项迁谪zhé;C项衣裳chánɡ;D项慢捻niǎn。

答案:B2.默写填空。

(1)座中泣下谁最多?_____________。

(2)千呼万唤始出来,_____________。

(3)同是天涯沦落人,_____________。

(4)_____________,此时无声胜有声。

(5)东船西舫悄无言,_____________。

(6)嘈嘈切切错杂弹,_____________。

答案:(1)江州司马青衫湿(2)犹抱琵琶半遮面(3)相逢何必曾相识(4)别有幽愁暗恨生(5)唯见江心秋月白(6)大珠小珠落玉盘3.下面解释有误的一项是A.快弹数曲(畅快)/歌以赠之(作歌)/欲语迟(迟疑)B.低眉信手(随手)/银瓶乍破(忽然)/却坐(退)C.声声思(思考)/阑干(纵横交错)/是夕(这)D.漂沦(漂泊沦落)/间关(形容鸟鸣声)/弦转急(变化)提示:C.思:悲伤。

答案:C14.分别比较下列两组句子中加点字词的意思,判断正确的一项是A.两个“为”字相同,两个“其”字相同B.两个“为”字不同,两个“其”字不同C.两个“为”字不同,两个“其”字相同D.两个“为”字相同,两个“其”字不同提示:为:①写作,②替。

其:③那个声音,④那个人。

答案:B5.所用的修辞方法不相同的一句是A.主人下马客在船B.终岁不闻丝竹声C.秦时明月汉时关D.谈笑有鸿儒,往来无白丁提示:A、C、D三项互文。

答案:B6.白居易在《琵琶行》中,最喜欢用景物描写反衬人物心境和音乐效果,请找出三处描写景色的句子。

白居易《琵琶行》赏析逐句解析《琵琶行》是唐代诗人白居易创作的一首长篇叙事诗。

下面是小编收集的白居易《琵琶行》赏析逐句解析,欢迎阅读与借鉴!浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟夜晚在浔阳江头送客人,秋风吹着枫叶和荻花,传来瑟瑟之声。

开篇首句,只寥寥七字,就把人物(主人和客人)、地点(浔阳江头)、时间(夜)、事件(送客)全部概括其中,言简而意明。

后一句作秋夜送客的环境烘染和渲染,使诗一开头就带着凄冷苍茫的意味。

“黯然伤神者,唯别而已矣”,在这里,秋夜送客的萧瑟落寞之感,从景中委婉传出。

“浔阳江”,是长江流经江西九江的一段。

“荻花”,多年生草本植物,生长在水边,根茎都有节似竹,叶抱茎生,秋天生紫色或白色、草黄色花穗。

“瑟瑟”,犹言飒飒、索索,草木被秋风吹动发出的声音。

主人下马客在船,举酒欲饮无管弦主人下了马,走进客人的船中;举起酒杯想痛痛快快地饯别,却没有音乐助兴。

枫叶获花,秋风瑟瑟,景是凄凉景;送客至江船,举杯冷落,情是寂寞情。

“无管弦”三字,既与后面的“终岁不闻丝竹声”遥相呼应,又为琵琶女的出场作铺垫。

“管弦”,指管乐器与弦乐器,这里泛指音乐。

醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月闷闷地喝醉了,凄凄惨惨地将要分别;要分别的时候,茫茫的江面上,映着一轮明月。

前句已将黯然低沉的情绪作了铺垫,后句进一步渲染环境,使心情显得更加沉郁感伤。

全诗三次写到江月,各有妙用。

这是第一次。

“江浸月”,是说月影倒映在江中,就好像月亮浸在水中一般。

忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发忽然听到江面上传来琵琶弹奏的声音;听着听着,主人忘记了回去,客人也不肯开船启程。

“忽闻”,传达诗人正思音乐而音乐即来的惊喜。

送者忘归,行者不发,暗示音乐的美妙动人。

在茫茫江月的背景烘托下,有空谷足音之感。

寻声暗问弹者谁,琵琶声停欲语迟依循着声音寻找,低声询问,弹奏者是谁?琵琶声停了下来,那人想要回答,却又迟疑不决。

从“忽闻”、“忘归”、“不发”到“暗问”,均着力刻画人物心态,亦为说明音乐的感染力。

唐朝白居易古诗《琵琶行》赏析九篇说教学过程篇一(一)设置悬念,导入新课课前先说一段开场白:白乐天去世,唐宣宗写悼诗吊之曰:缀玉连珠六十年,谁教冥路作诗仙?浮云不系名居易,造化无为字乐天。

童子解吟长恨曲,胡儿能唱琵琶篇。

已满行人耳,一度思卿一怆然。

唐宪宗李忱敬仰白居易的人品,又倾慕他的诗才,想拜他为相,后因他年事已高,且又多病只好作罢。

“童子解吟长恨曲,胡儿能唱琵琶篇”中的“长恨曲”和“琵琶篇”分别指白居易的名篇《长恨歌》和《琵琶行》今天我们要学习的是《琵琶行》,看看这首诗有何魅力让“胡儿能吟”又让皇帝极力称赞?(二)分析课文《高中语文教学标准》要求学生有独立阅读的能力,从整体上把握文本内容,理清文本梗概,理解文本所表达的思想和情感。

1.听课文录音,学生整体感知课文的感情基调,然后学生反复朗读课文,回答问题:主要写了几个内容?学生通过整理可以概括出:江头送客闻琵琶,江上聆听琵琶曲、歌女自诉身世苦、曲罢诗人伤迁谪、重闻琵琶青衫湿这样五个内容。

2.下面我讲讲对内容的分析。

主要通过“琴声”和“感受”两个方面来描述诗人和琵琶女的这场偶遇,抒发“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的感慨。

我就从这两条思路去分析这篇。

美国心理学家布鲁纳提倡“问题教学法”,他认为这个方法可以激发学生的学习兴趣,有利于学生创新思维的培养,有利于学生拓展能力的提升。

在对课文的分析中,我主要才用了这个方法。

第一条思路:三奏,即琵琶女的三次演奏。

板书三奏:独自弹应邀弹感言和学生通过讨论可以找到:第一次演奏在第一节,第二次演奏在第二.三节,第三次演奏在最后一节。

在这部分内容的学习中,学生要掌握的是作者对声音的描写技巧。

先分析第一次演奏,即第一节。

我设置如下问题:a,这一段音乐描写属于什么描写?b,从这里的景物描写中可以看出琵琶女演奏的是怎样的音乐?学生通过讨论找到答案:这是对音乐的侧面烘托描写。

也是用文字去表现音乐的一种手法。

通过环境描写烘托了悲凉萧瑟的琵琶声。

【课外阅读】同是天涯沦落人——《琵琶行》情感表达艺术赏析课例.课前:引导学生走进作者被贬谪居的生活和愤懑不平的内心世界,熟读该诗,初步把握其思想内容,自主扫清文字障碍等。

师:同学们,这首诗中有两句诗早已成了千古名句——“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”。

白居易虽被贬官,虽已经成了一位相当于八九品、只能着青衫的散官(实际上相当于六品下)——江州司马,但毕竟与琵琶女的地位与身份还是大不相同的,也可以说是天壤之别。

然而,白居易却视琵琶女与自己同是天涯沦落人。

这是为什么呢?这首诗又是怎样表达了这种情感?同学们,你们都很聪明的,请先找找看,哪些诗句能很好地表达出诗人的这种情感呢?生:翻书,在书上划线,小声交流(约3分钟)生A:“今夜闻君琵琶语,如听仙乐耳暂明”“座中泣下谁最多?江州司马青衫湿”师:还有没有了?生A:我认为没有了。

生B:我认为还有——“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”师(愕然,示意生A坐下):你的想法好奇特哦。

你先说说为什么。

生B:船周围为什么那么静呢?说明大家都听得出神。

白居易也一定在听,他听的味道与别人的不同,一定听出了漂泊流离之感。

所以,我就这样认为。

师(示意生B继续对话):诗中还有两句——“凄凄不似向前声,满座重闻皆掩泣”。

请问,这“向前”该是什么意思?生B:刚才。

师:刚才是什么时候?你能说说吗?生B:就是琵琶女介绍自己的身世之前。

师:对喽。

白居易的“同是天涯沦落人”之感,是在听了琵琶女自诉身世遭遇之后而生发出来的。

所以,“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”还只能证明琵琶女弹琵琶弹得很动听,并不能证明白居易听出了“同是天涯沦落人”之感慨。

生B:老师,那“我闻琵琶已叹息”这句又该怎么解释呢?白居易叹息什么呢?师(吃惊):嗬,你还将我一军。

这个问题我还没想到嘛。

不过,我还是认为,即使白居易此时有叹息,也只是被琵琶女的琵琶声勾起了感伤,还不至于很了解琵琶女的身世,产生“同是天涯沦落人”之感。

《琵琶行》名句欣赏

这次启用了一点花招,在复习诗词时,花点功夫按照考点名一些课堂练习题,把考题落实在平时的课堂里,进行规范练习。

在《蜀道难》时,略微小试一下,效果不错。

接着来到了《琵琶行》。

那一节课大部分时间仅仅欣赏了两句,还是两个自报奋勇走上台的学生现场笔答的。

下课来也点燃了我的兴趣,就着学生的答案,我也试着品味一番。

欣赏:千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。

①这两句描写了在宾客们叫了很多次以后琵琶女才缓慢出场的情景。

②“千呼万唤”极写诗人一行邀请歌女的急迫心情,也暗示了上句“忽闻水上琵琶声”对客人们产生了特殊的吸引力,为下文对琵琶女的高超技艺的描写埋下了伏笔。

“始出来”,就是歌女缓缓走出来,步履迟疑,有些勉强,与客人们的“千呼万唤”形成了强烈的反差。

③“犹抱琵琶半遮面”是歌女出场后一种羞涩腼腆的神态,其拘谨压抑状态活灵活现,跃然纸上。

(这让人好生奇怪,一个靠卖唱的歌妓怎么会这么怕见客人呢?已经呼叫了很多遍,才慢慢腾腾地出来,出来以后吧,还用琵琶遮挡住半个脸?这些反常的举止,和上文的“欲语迟”,加上“半遮面”不得不叫人产生极大的疑问,这个女子恐怕不会是一个普通歌女吧?巨大的悬念,由此产生。

)④作者用“千呼万唤”“半遮面”这些细节把琵琶女初次出场的形象,刻画得栩栩如生,逼真传神,而且曲折细腻地揭示出了琵琶女复杂的内心世界,把浔阳江头,秋月之下这位琵琶女子描绘得矜持娇羞,腼腆稳重,气质不凡,自然可爱,让人产生无限爱玲之情。

表现出白居易高妙的描写技艺。

⑤这两句早已引起后人的喜爱和应用。

把“千呼万唤始出来”来比喻众人非常关注的事物很久很久才能出现;用“犹抱琵琶半遮面”来比喻那些已经公开的事物还不能完全了解真相。

这说明经典名句给子孙后代产生的影响是多么深远,产生的精神力量是多么巨大!

欣赏:别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声

①这两句是对琵琶声短暂间歇时产生的主观感受。

②”别有“一句是上承”声暂歇“而来,在诗人的感受中,暂时停下的琵琶演奏,好像是琵琶女心中涌现出无限的幽愁暗恨。

其实,诗人此时何尝没有”幽愁暗恨“呢?这实际上是”同是天涯沦落人,相逢何必曾相识“的翻版。

③”无声“一句,使用了反衬的手法,

以”无声“衬”有声“,当一个人心里憋屈了一言难尽的幽愁暗恨的时候,不说更比说能够让人理解和明白。

此时”无声“比”有声“更能够引起人们的共鸣,这种留下一段空白,余韵无穷的艺术意境,表达的感情更加深沉悠长。

④这两句与其说是对琵琶声的描绘,倒不如说是诗人自己忧愁暗恨的诉说,真是”相逢何必曾相识“啊!⑤正因为诗人准确地捕捉住了某种特殊时刻人们产生的特殊感受,使广大读者产生了强烈的共鸣,因而”此时无声胜有声“被今人常用来比喻人与人之间心有灵犀,无需用语言交流,不说比说更好。

我们不得不再次赞叹经典名句所产生的无穷魅力!

欣赏:东船西舫悄无言,唯见江心秋月白

①这两句是侧面烘托琵琶女演技高超所产生的无穷魅力。

②”东船西舫“表明地域广阔,显然运用了夸张的手法,描写阔大江面上的人们都被琵琶乐曲所吸引,都在静静地欣赏,这也是以”无声“衬托”有声“。

③”唯见“一句,形象逼真地描绘出了聆听琵琶时那种全神贯注的神态,听众无完全陶醉的忘记了一切,目不转睛地盯着江心明月,从明月变成白月,这是何等的仙乐!④这两句是从景物到人物两个方面的进行的侧面描写。