埙

- 格式:ppt

- 大小:2.26 MB

- 文档页数:14

埙的名词解释埙是古代中国一种乐器,属于管乐器的一种。

它是由黏土和陶瓷制成的,形状像一个躺在地上的倒卧的半圆筒,中间有一个吹口,两端则用薄片代替。

埙是中华民族的独有乐器,经历了漫长的历史发展,成为了中华文化的象征之一。

本文将对埙的来源、演奏技巧和音色特点进行探讨,以期更好地了解这一古老乐器。

1. 起源和历史埙是中国古代文明中形成的一种乐器,其起源可追溯到早期的新石器时代。

在考古学的研究中,曾发现一些埙的残骸,这些残骸具有丰富的文化价值。

根据考古学家的推测,埙最早是由居住在黄河流域的先民们创造的。

他们利用黏土和陶瓷制成的管状物开始尝试吹奏,并逐渐改良,成为了后来的埙。

随着时代的发展,埙逐渐成为了古代宫廷音乐的主要乐器之一。

它在商代和西周时期被广泛使用,不仅在祭祀活动中演奏,还在宫廷音乐会上有过重要的地位。

埙的演奏方式也在这个过程中逐渐丰富,从最初简单的吹奏方式发展到了后来的合奏和独奏。

2. 演奏技巧埙的演奏方式与其他吹奏类乐器有所不同,它没有音孔或按键来控制音高,而是通过吹口和手指的遮挡来实现。

埙通常分为吹口、腔体和音孔三个部分。

演奏者通过改变吹口的大小和形状,以及用手指堵住或开放音孔来改变音调和音色。

在演奏埙的过程中,演奏者需要掌握正确的吹奏姿势和技巧。

首先是正确的吹口姿势,演奏者应将埙吹口咬住,用舌头和气流控制吹奏的力度和稳定性。

其次是正确的手指操作,演奏者需要灵活运用双手的指尖来堵住或开放音孔,从而控制音调的升降。

这些技巧的掌握需要长时间的练习和耐心。

3. 音色特点埙的音色独特,具有强烈的民族特色。

由于其制作材料的不同以及演奏技巧的变化,埙的音色也有所差异。

一般来说,埙的音色柔和而悠扬,富有浓厚的中国风。

其音域广阔,能够演奏出不同高低音的音调。

演奏者通过吹奏力度和气流的控制,可以使埙发出深沉悠长的音色,也可以演奏出明亮欢快的旋律。

埙在中国传统音乐中扮演着重要的角色,常与其他乐器合奏或独奏。

在宫廷音乐会上,埙常常与筝、琴等乐器组合演奏,既增添了音乐的层次感,又表达了中华文化的独特魅力。

埙是一种具有独特音色特点的吹奏乐器,其音色通常被描述为低沉、悲凉,并带有一种深深的怀旧情感。

埙的音域宽广,能够从C音覆盖到G音,涵盖三个八度。

它的音色悠远深沉,擅长表现哀怨、凄凉的音乐情感。

埙的演奏不仅能够表现出音乐的美感,还能传达出一种清冷孤寂的情感,例如在《西游记》中唐僧半夜独自扫塔的场景中,埙的声音就表现出了这种感觉。

埙是一种历史悠久的汉族特有的闭口吹奏乐器,其起源与汉族先民的劳动生产活动有关。

最初可能是先民们模仿鸟兽叫声而制作,用以诱捕猎物。

后随社会进步而演化为单纯的乐器,并逐渐增加音孔,发展成可以吹奏曲调的旋律乐器。

埙的材质主要是陶土,也有骨制和石制的。

埙的声音有些呜咽,低沉却又不浑厚,表现一种清冷孤寂的感觉。

埙的声音和低音陶笛相似,非常适合中国古风曲目,如《红楼梦》、《三国演义》等很多古装题材的电视剧都有埙曲,象征着中国味道,乃是乐器中最接近道家天籁的。

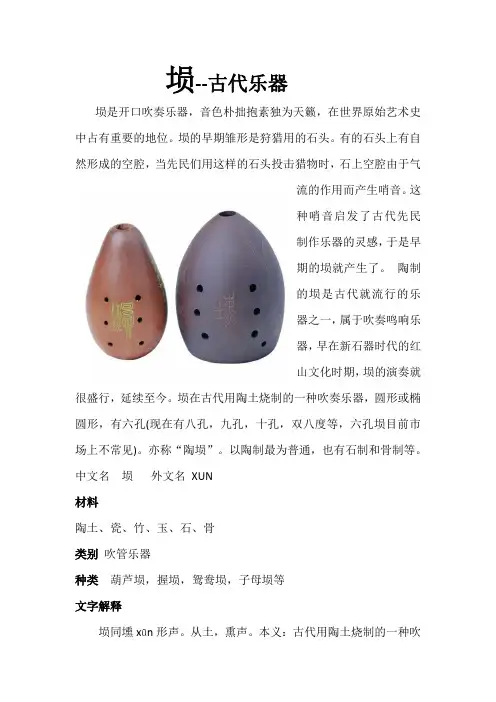

埙--古代乐器埙是开口吹奏乐器,音色朴拙抱素独为天籁,在世界原始艺术史中占有重要的地位。

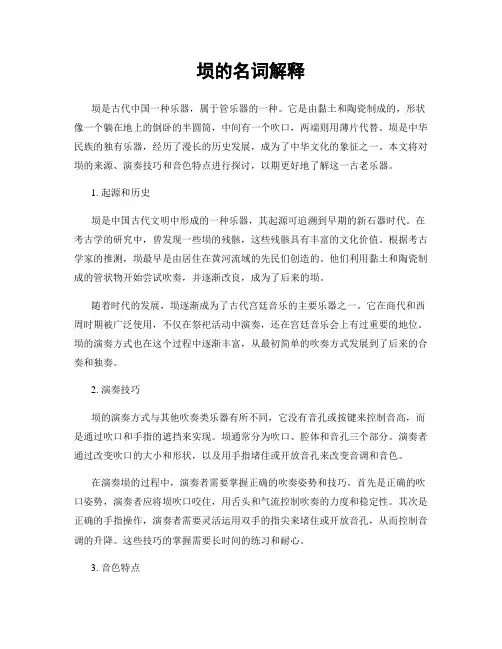

埙的早期雏形是狩猎用的石头。

有的石头上有自然形成的空腔,当先民们用这样的石头投击猎物时,石上空腔由于气流的作用而产生哨音。

这种哨音启发了古代先民制作乐器的灵感,于是早期的埙就产生了。

陶制的埙是古代就流行的乐器之一,属于吹奏鸣响乐器,早在新石器时代的红山文化时期,埙的演奏就很盛行,延续至今。

埙在古代用陶土烧制的一种吹奏乐器,圆形或椭圆形,有六孔(现在有八孔,九孔,十孔,双八度等,六孔埙目前市场上不常见)。

亦称“陶埙”。

以陶制最为普通,也有石制和骨制等。

中文名埙外文名XUN材料陶土、瓷、竹、玉、石、骨类别吹管乐器种类葫芦埙,握埙,鸳鸯埙,子母埙等文字解释埙同壎xūn形声。

从土,熏声。

本义:古代用陶土烧制的一种吹奏乐器,大小如鹅蛋,六孔,顶端为吹口。

又叫“陶埙”) 埙之为器,立秋之音也。

平底六孔,水之数也。

中虚上锐,火之形也。

埙以水火相和而后成器,亦以水火相和而后成声。

故大者声合黄钟大吕,小者声合太簇夹钟,要皆中声之和而已。

由来壎,乐器也。

以土为之,六孔。

——《说文》。

字亦作埙。

埙箫管。

——《周礼·小师》。

注:“大如雁卵。

”埙调竽笙壎箎。

——《礼记·月令》伯氏吹壎,仲氏吹箎。

——《诗·小雅·何人斯》如壎如箎。

——《诗·大雅·板》。

注:“其声平下,与箎相谐。

”礼乐壎坎音也。

——《白虎通》凡六孔,上一、前三、后二。

——《新定三礼图·投壶图·埙》又如:埙箎(埙为土制乐器,篪为竹制乐器,埙篪合奏声音和谐。

后用以表示兄弟和睦,也代指兄弟)埙(埙)xūnㄒㄩㄣˉ郑码:BJLO,U:57D9,GBK:DBF7笔画数:10,部首:土结构十孔埙的结构为一个类似空心球式的主体。

有一个吹孔、九个发音孔。

主体上端设有一个吹孔,正面设有七个发音孔,反面设有两个发音孔。

埙乐器的介绍埙、壎xūn形声。

从土,熏声。

本义:古代用陶土烧制的一种吹奏乐器,大小如鹅蛋,六孔,顶端为吹口。

又叫“陶埙” 同本义 [an egg-shaped,holed wind instrument]。

也有用石、骨、象牙制成的。

以土为之,六孔。

——《说文》。

字亦作埙。

埙箫管。

——《周礼·小师》。

注:“大如雁卵。

”调竽笙壎箎。

——《礼记·月令》伯氏吹壎,仲氏吹箎。

——《诗·小雅·何人斯》如壎如箎。

——《诗·大雅·板》。

注:“其声平下,与箎相谐。

”礼乐壎坎音也。

——《白虎通》凡六孔,上一、前三、后二。

——《新定三礼图·投壶图·埙》又如:埙箎埙为土制乐器,篪为竹制乐器,埙篪合奏声音和谐。

后用以表示兄弟和睦,也代指兄弟埙埙xūnㄒㄩㄣˉ郑码:BJLO,U:57D9,GBK:DBF7笔画数:10,部首:土,使用民族:汉族埙是我国特有的闭口吹奏乐器,是中国最古老的吹奏乐器之一,在世界原始艺术史中占有重要的地位。

埙的起源与先民的劳动生产活动有关,最初可能是先民们模仿鸟兽叫声而制作,用以诱捕猎物。

后随社会进步而演化为单纯的乐器,并逐渐增加音孔,发展成可以吹奏曲调的旋律乐器。

原始社会的埙,器形多样,如浙江余姚县河姆渡遗址发掘的陶埙,呈椭圆形,只有吹孔,无音孔,距今约七千年。

陕西西安半坡村仰韶文化遗址陶哨,其形略如橄榄,也只有一个吹孔,用细泥捏塑而成,是埙的原始形态之一,距今约六千年。

商代的埙比原始时期和夏代有了较大的发展,有陶制,石制和骨制的,以陶制最为常见,形体多为平底卵形。

战国时期陶埙也为平底卵形,但也有其他形状的。

秦汉以后,埙主要用于历代宫廷雅乐。

考古发掘和传世埙中也偶见一些特殊形制的陶埙或瓷埙。

故宫博物院和中国艺术研究院音乐研究所藏有清代宫廷所用的红漆云龙埙,它高八点五厘米、腹径七厘米。

埙体有六个音孔:前四后二,通体红漆,描绘金龙和云纹。

演变从半坡到汉唐,埙经历了由单音孔到多音孔的演变过程,逐渐形成能表达高雅、清丽、悲壮、深沉、凄凉之意的成熟乐器,被封建帝王们封为"雅乐" 盛行于宫廷。

《诗经·小雅》中就有"伯氏吹埙,仲氏吹篪(chi)"这样的关于描写埙在古代宫廷盛典中的演奏情景。

由于埙从明代起就失传于民间,所以对二十多年前的现代人来说,相当多的人对埙是陌生的。

1984年在洛杉矶奥运会上,一位名叫杜次文的北京青年男子用古埙演奏的古曲《楚歌》令所有在座的人为之惊叹,从此"中国魔笛"便成为埙的别称。

从此开始引起民乐学术专家和民间艺人们的关注。

阴占中是陕西蒲城县平鹿乡的乡村音乐教师。

十多年来因为喜爱古埙的音色,痴迷于埙文化的他,在自己家里设了一个手工作坊专门从事埙的研究与制作,成为陕西民间的小有名气的专业制埙人。

在这条遗留着古代文化韵味的古街上,埙已经变成了旅游商品跟陶质工艺品。

但作为乐器,这些出自制陶艺人手中的埙,还不能够被称为乐器。

它们只能吹出基本的音阶,不论是在音域、音色还是工艺制作上都不够规范。

中国音乐学院曹正教授从二十世纪三十年代末就开始制作仿古陶埙。

后来,天津音乐学院的陈重教授在古制梨形六孔埙的基础上,又设计出新型的九孔陶埙,用江苏省宜兴市的紫陶制成。

这种九孔埙既保持了传统埙原有的外形和音色,又增大了音量,扩展了音域,能吹出音阶和半音,使它成为可以转调的乐器,而且音色古朴醇厚、低沉悲壮,极富特色。

另外,由于九孔埙改变了原来不规则的音孔排列,按照现代人的演奏习惯,使演奏更为方便,可以独奏、合奏或伴奏使用。

九孔陶埙的面世,标志着中国古埙重新获得了生机。

不久之后,陈重教授的另一位学生、湖北省歌舞团的赵良山,用红木研制出十孔埙,解决了埙难以吹奏高音的缺陷。

2004年,河北邢台的侯义敏,对传统的竹埙进行改良,设计制作了一款新型竹埙,并且申请了国家专利(200420077527.6),这种竹埙是10孔的低音埙,这种埙音域宽广,音色低沉浑厚、空灵柔美。

古代乐器大全埙埙是开口吹奏乐器,音色朴拙抱素独为天籁,在世界原始艺术史中占有重要的地位。

下面店铺为大家整理了古代乐器大全埙相关的知识,希望对大家有用。

埙的由来壎,乐器也。

以土为之,六孔。

——《说文》。

字亦作埙。

埙箫管。

——《周礼·小师》。

注:“大如雁卵。

”调竽笙壎箎。

——《礼记·月令》伯氏吹壎,仲氏吹箎。

——《诗·小雅·何人斯》如壎如箎。

——《诗·大雅·板》。

注:“其声平下,与箎相谐。

”礼乐壎坎音也。

——《白虎通》凡六孔,上一、前三、后二。

——《新定三礼图·投壶图·埙》又如:埙箎(埙为土制乐器,篪为竹制乐器,埙篪合奏声音和谐。

后用以表示兄弟和睦,也代指兄弟)埙(埙)xūnㄒㄩㄣˉ郑码:BJLO,U:57D9,GBK:DBF7笔画数:10,部首:土埙的结构十孔埙的结构为一个类似空心球式的主体。

有一个吹孔、九个发音孔。

主体上端设有一个吹孔,正面设有七个发音孔,反面设有两个发音孔。

埙的发展埙是中国最古老的吹奏乐器之一,大约有七千年的历史。

埙是开口吹奏乐器,音色朴拙抱素独为天籁,在世界原始艺术史中占有重要相传埙起源于一种叫做"石流星"的狩猎工具。

古时候,人们常常用绳子系上一个石球或者泥球,投出去击打鸟兽。

有的球体中间是空的,抡起来一兜风能发出声音。

后来人们觉得挺好玩,就拿来吹,于是这种石流星就慢慢地演变成了埙。

最初埙大多是用石头和骨头制作的,后来发展成为陶制的,形状也有多种,如扁圆形、椭圆形、球形、鱼形和梨形等,其中以梨形最为普遍。

埙上端有吹口,底部呈平面,侧壁开有音孔。

埙经历了漫长阶段,大约在四五千年前,埙由一个音孔发展到两个音孔,能吹三个音。

进入奴隶社会以后,埙得到了进一步的发展,前些年在甘肃玉门火烧沟出土的父系社会晚期至奴隶社会初期的埙,有三个音孔,能吹四个音。

到公元前1000多年的晚商时期,埙发展到五个音孔,能吹六个音。

埙埙是古代用陶土烧制的一种吹奏乐器,圆形或椭圆形,有六孔(现在有八孔,九孔,十孔,双八度等,六孔埙目前市场上不常见)。

亦称“陶埙”。

以陶制最为普通,也有石制和骨制等。

埙的早期雏形是狩猎用的石头。

有的石头上有自然形成的空腔,当先民们用这样的石头投击猎物时,空腔由于气流的作用而产生哨音。

还有一种说法,埙起源于一种叫做"石流星"的狩猎工具。

古时候,人们常常用绳子系上一个石球或者泥球,投出去击打鸟兽。

有的球体中间是空的,抡起来一兜风能发出声音。

后来人们觉得挺好玩,就拿来吹,于是这种石流星就慢慢地演变成了埙。

应该说,是在生产中,自然界的音响启发了古代先民制作乐器的灵感,于是早期的埙就产生了。

埙是我国特有的开口吹奏乐器,在世界原始艺术史中占有重要的地位。

《说文解字》:埙,乐器也,烧土为之,锐上平底,形似秤砣。

《前汉、律历志》:八音土曰埙《拾遗记》上说:“庖牺氏易土为埙。

”《尔雅》注:“埙,烧土为之,大如鹅子,锐上平底,形如秤锤,六孔陶埙,小者如鸡子。

”《三礼图》:“大如鹅卵,谓之雅埙,小者如鸡子,谓之颂埙。

”《旧唐书?音乐志》说:“埙,立秋之音,万物曛黄也,埏土为之……”《诗经》云:“伯氏吹埙,仲氏吹篪(音”迟“).又云:”天之诱民,如埙如篪。

“《乐书》说:”埙之为器,立秋之音也。

平底六孔,水之数也。

中虚上锐,火之形也。

有专家考证,埙的产生地就在淮阳,发明人为伏羲氏,所以学界有时候干脆就把埙称作“淮阳埙”。

在淮阳这片神奇的土地上,应该说是六千五百年前伏羲文化的积累和孕化,给了埙深沉而浑厚的内涵。

埙所体现的文化是博大精深的,是一个民族在远古时代创造的文化浓缩的精髓。

埙经历了漫长阶段,大约在四五千年前,埙由一个音孔发展到两个音孔,能吹三个音。

进入奴隶社会以后,埙得到了进一步的发展,到公元前1000多年的晚商时期,埙发展到五个音孔,能吹六个音。

到公元前700多年前的春秋时期,埙已有六个音孔,能吹出完整的五声音阶和七声音阶了。

中国最古老的吹奏乐器---埙一.埙的起源与形成中国有很多历史悠久的乐器,有湖北隋州出土的距今2400年的楚国编钟,还有《诗经》中提到的琴和瑟.不过,到目前为止,埙是中国迄今所发现的最早的一种吹奏乐器之一,大多由泥土制成。

据考古学家考证,埙产生于史前时代,首次发掘是在西安的半坡遗址,该遗址记载了大约7000年前繁荣的母系氏族社会的人类文明。

相传埙起源于一种叫做"石流星"的狩猎工具。

古时候,人们常常用绳子系上一个石球或者泥球,投出去击打鸟兽。

有的球体中间是空的,抡起来一兜风能发出声音。

后来人们觉得挺好玩,就拿来吹,于是这种石流星就慢慢地演变成了埙.最初埙大多是用石头和骨头制作的,后来发展成为陶制的,形状也有多种,如扁圆形、椭圆形、球形、鱼形和梨形等,其中以梨形最为普遍。

埙上端有吹口,底部呈平面,侧壁开有音孔。

最早的埙只有一个音孔,后来逐渐发展为多孔,一直到公元前三世纪末期才出现六音孔埙。

九孔陶埙的面世,标志着中国古埙重新获得了生机。

不久之后,陈重教授的另一位学生、湖北省歌舞团的赵良山,用红木研制出十孔埙,解决了埙难以吹奏高音的缺陷。

埙在中国的音乐历史上主要用于历代的宫廷音乐。

在宫廷音乐中,埙分成颂埙和雅埙两种。

颂埙形体较小,像个鸡蛋,音响稍高;雅埙形体较大,音响浑厚低沉,常常和一种用竹子做成的吹管乐器篪配合演奏。

在中国最早的诗歌总集《诗经》里就有"伯氏吹埙,仲氏吹篪"这样一句话,意思是说兄弟两人,一个吹埙一个吹篪,表达和睦亲善的手足之情。

二.埙的发展历史埙是我国汉族特有的闭口吹奏乐器,在世界原始艺术史中占有重要的地位。

埙的起源与汉族先民的劳动生产活动有关,最初可能是先民们模仿鸟兽叫声而制作,用以诱捕猎物。

后随社会进步而演化为单纯的乐器,并逐渐增加音孔,发展成可以吹奏曲调的旋律乐器。

原始社会的埙,器形多样,如浙江余姚县河姆渡遗址发掘的陶埙,呈椭圆形,只有吹孔,无音孔,距今约七千年。

乐器埙怎么读

埙怎么读?埙,汉语二级字,读作埙(xūn),古代用陶土烧制的一种吹奏乐器,圆形或椭圆形,有六孔亦称“陶埙” ,下面我们就来聊聊关于埙怎么读?接下来我们就一起去了解一下吧!

埙,汉语二级字,读作埙(xūn),古代用陶土烧制的一种吹奏乐器,圆形或椭圆形,有六孔。

亦称“陶埙”。

(2)乐器。

句子。

六空。

这个洞是空的。

今正。

诗歌。

博翠玉。

毛传。

岳於菟。

李周老师。

带头。

伟大的郑云。

两个,六个洞。

在郑云之后。

为它燃烧地球。

像鸡蛋一样大。

二丫。

大男孩就是男孩。

白虎说。

乐基云。

于,阚音也。

11月。

从土壤中。

冒烟了。

狂车。

古音在第十三部。

白虎说。

这是赞美。

声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。

其原创性、真实性及本文所述文字和内容未经本网确认,本网对本文及其全部或部分内容的真实性、完整性、原创性不作任何保证或承诺。

请读者仅供参考,并自行核实相关内容。

埙是中国最古老的吹奏乐器之一,大约有七千年的历史。

相传埙起源于一种叫做"石流星"的狩猎工具。

古时候,人们常常用绳子系上一个石球或者泥球,投出去击打鸟兽。

有的球体中间是空的,抡起来一兜风能发出声音。

后来人们觉得挺好玩,就拿来吹,于是这种石流星就慢慢地演变成了埙。

一。

埙的基本演奏姿势一般分站式和坐式,独奏一般用站式,合奏或伴奏时一般用坐式,基本要领是:站式演奏时,要求身体应站稳,呈垂直状,两腿稍稍分开或一脚在前一脚在后,指,腕,肘,臂及全身各个关节应自然放松。

坐式要求身体放松坐在椅子上,座位的高低要合适两腿自然分开,身体坐正,坐在凳面的三分之二处,两脚自然分开着地。

以上两种演奏姿势,都要求头要挺直,双肩自然平放,手指按好音孔,正视前方,以保持手指的灵活性和气息的顺畅通达。

二。

持埙方法用大拇指按住后面两孔,前面的孔从下往上依次用小指,无名指,中指,食指按住,小指不按孔的时候,应自然放在埙的底部托住埙体,每个手指在按孔的时候,必须严实,不能漏气,切忌手指过于放松或是僵硬。

三。

吹埙的口型吹埙的口型很重要,它直接影响到埙的发音的好坏,是最重要的基本功。

口型包含了三方面的因素,即“风门,口风,口劲”,三者有机而紧密的结合才能达到良好的发音。

(一)风门吹埙时,上下唇中间形成的空隙,就是气流经过的地方,叫风门。

它可大可小。

须随着音的高低而调节和变化,低音气流缓,风门大,高音反之,一定要做到收放自如。

要不然出来的音就非常虚,不实在。

初学者一般第一次吹埙都会把风门放的很大,而且喜欢一次放好几个音孔,老吹不响埙,原因是风门过大,大量的气没有吹进吹孔,而是吹到了外面,本来高音就需要更急的气流才能吹好,开过多的孔肯定更吹不响了,初学者一定要注意这两点。

(二)口风就是气的流动速度,口风的急缓,是通过丹田控制的,随着音的高低而变化,高音口风急,流速快,低音则相反。

这个不是一天的工夫,要长期练习,才能体会到丹田之气是怎么运用的,初学者吹埙会觉得头晕,这就是不会运用丹田之气,把刚吸入的氧气就吹出来了,缺氧造成的。

中国古老的乐器——埙

中国古老的乐器——埙中国古老的乐器——埙埙是中国古代很重要的一种吹奏乐器,它有近似人声的音色,很擅长演奏一些抒情的哀婉的曲调。

在我国古代人们用这种乐器(当时是捕鸟的工具)模仿鸟叫,用来诱捕鸟兽。

目前发现最为古老的埙是在六千多年前。

比如浙江(中国东部)杭州湾河姆渡出土的圆锥型埙。

西安(中国西部)半坡村仰韶文化遗址的无孔埙和一孔埙,还有山西(中国北方)万荣县,甘肃(中国西北方)玉门火烧沟,河南(中国中部)辉县琉璃殷墟,均有发现。

埙还有一个美丽的传说。

相传,古代有一个小伙子非常喜欢埙这个乐器,觉得它能抒发自己的情意,他每天都要吹,凄婉缠绵的乐声飘呀飘,这如泣如诉的乐声终于传到了一个美丽姑娘的耳中,姑娘名叫黄河,她听了这动人的乐声,终日心神不定,于是让父亲请来了这个吹埙的小伙子,黄河的父亲见这个小伙子相貌英俊却衣衫褴褛,心中很不悦,很快叫人把他打发走了。

小伙子见到了美丽的黄河姑娘日思夜想,终于病倒了,口里叫着姑娘的名字离开了人世间,但是,他的心却变成了一颗红宝石。

一位过路的匠人看见了这块晶莹剔透的红宝石,于是就拾去打造成一个心形的饰物,然后摆在集市里卖,适逢黄河姑娘路过,看见这颗红心有一种说不出来的亲切感,于是就买了下来带回家里,每天拿出来玩,爱不释手。

一天,姑娘又想起了吹埙的小伙子,很是伤心,禁不住落下泪来,姑娘

的眼泪滴在红心宝石上,没想到这颗红宝石是一颗不死的心,被姑娘的泪水浸润了以后,突然碎裂开来。

后来这个美丽动人的故事演化成一个谚语不见黄河心不死。

中国古老的乐器——埙相关内容:。

试论中国埙的文化意义中国埙是中国传统的民族乐器,由于其独特的音色和特殊的演奏方式,具有深厚的文化内涵和历史意义。

本文将从历史渊源、音乐表现形式、文化象征等多个方面来探讨中国埙的文化意义。

中国埙起源于中国古代,据史书记载,埙已经出现在距今五千多年的新石器时代。

它最初是用来祭祀天地和祖先的礼器,后来逐渐演变成为一种音乐乐器。

埙的演奏方法简单而特殊,通过双手轻执埙管,在口腔内部调用气息,发出清脆悠扬的音响。

因为其使用的材料古朴,演奏的方式传统而原始,所以中国埙成为了代表中国传统文化的重要符号之一。

埙在音乐上的表现形式丰富多样,它既可以独奏,也可以与其他乐器合奏。

在独奏方面,埙可以演绎中国传统曲目,比如《广陵散》、《平沙落雁》等古老的乐曲。

这些曲目载着古人们的情感,表达出对自然、生活和人情的感悟,拥有独特的审美价值。

在合奏方面,埙通常与箫、笙、琵琶等器乐合奏,展示出不同的音色和韵律,增加音乐的层次感和深度。

在文化象征方面,埙在古代是贵族和文人的礼器,代表了高尚文化的象征。

在《诗经》、《楚辞》等古代文献中,就有关于埙的记载。

而随着时间的推移,埙逐渐普及到民间,成为民间音乐的主要乐器之一。

在乡村、田园中,人们常常可以听到埙的声音,这使埙成为中国农村生活的象征。

埙的音乐也被赋予了很多诗意和意境,成为了诗人墨客们创作诗词时的常用意象。

埙不仅仅是一种音乐乐器,它更是中国传统文化的载体和象征。

埙在中国乐器中还有一定的地位和作用。

在中国的古典音乐中,埙有着独一无二的地位,它可以用来表现清新淡雅的意境,也可以用来演绎激越激昂的情感。

而在中国传统戏曲和民间音乐中,埙更是发挥了不可或缺的作用,它往往与琵琶、二胡、笛子等其他乐器一起合奏,为戏曲剧情和民间故事增加了音乐的艺术感染力。

中国埙在中国文化中有着重要的地位和作用。

它是中国传统音乐的重要组成部分,也是中国古代礼仪文化和农耕文化的象征。

埙音清雅,意境深远,在中国传统文化中有着独特的地位。