关于八年级上册历史北伐战争知识点整理

- 格式:docx

- 大小:15.25 KB

- 文档页数:2

第五单元第15课北伐战争知识点1 国共合作的实现1.中国共产党第三次全国代表大会的召开(1)时间:1923年6月。

(2)主要内容:正式决定同孙中山领导的国民党合作,建立革命统一战线。

共产党员以个人身份加入国民党,把国民党改组为工人、农民、小资产阶级和民族资产阶级的革命同盟。

2.中国国民党第一次全国代表大会的召开(1)背景:中国共产党决定同孙中山领导的国民党合作。

孙中山在经过多次反对北洋军阀斗争的失败后,深深感到必须改组国民党,为它注入新鲜血液。

(2)时间:1924年1月。

(3)地点:广州。

(4)参加大会的共产党员:李大钊、林伯渠、毛泽东、瞿秋白等。

(5)主要内容:大会通过的宣言对三民主义作出了新的解释,把旧三民主义发展为新三民主义,在实际上确定了联俄、联共、扶助农工三大政策。

(6)意义:中国国民党第一次全国代表大会的召开,标志着国共两党合作的正式建立。

【相关链接】新三民主义和中国共产党的民主革命纲领的若干原则基本一致,成为国共两党第一次合作的政治基础。

3.黄埔军校的建立(1)背景:国民党同共产党实现了合作;在苏联和中国共产党的帮助下。

(2)创建:1924年5月,孙中山在广州黄埔创办中国国民党陆军军官学校,简称“黄埔军校”。

(3)军校领导人的任职情况:孙中山兼任军校总理,蒋介石任校长,周恩来不久后担任政治部主任。

(4)贡献:在短短几年时间里,黄埔军校招收学生一万多名,培养出大批军事和政治人才,为国民革命军的建立和随后的北伐战争作了准备。

【相关链接】这是国民革命时期创办的一所著名的军校。

在此军校门上,有一副引人注目的对联,上联是“升官发财请往他处”,下联是“贪生怕死勿入斯门”,横批是“革命者来”。

知识点2 北伐胜利进军1.北伐的目的:1926年,广州国民政府决定北伐,以推翻吴佩孚、孙传芳、张作霖等北洋军阀的统治,统一全国。

2.开始:1926年7月,国民革命军十万人誓师北伐。

3.北伐军总司令:蒋介石。

人教版八年级历史上册北伐战争知识点北伐战争是中国历史上的一次重要战役,标志着中国共产党与中国国民党合作的开始,对于中国近代史具有重要意义。

本文将从北伐战争的背景、发起以及影响三个方面,讲述北伐战争的相关知识点。

一、背景北伐战争发生在1926年至1928年期间,具体而言,是中国自主抵抗外国侵略,推翻北洋政府统治的一场伟大斗争。

那个时期的中国社会动荡不安,内外压力日益增强,革命力量得到了新生,各阶层民众都表达了推翻北洋政府的愿望。

二、发起1. 国共合作北伐战争的发起与中国共产党与中国国民党的合作密不可分。

当时的中国共产党认识到只有与国民党合作,才能在国内外形势的催化下推动中国的独立与解放。

中国共产党提出了团结一切可以团结的力量,共同进行反帝反封建的斗争,最终赢得革命胜利。

2. 社会民主主义革命孙中山的三民主义成为北伐战争的思想基础。

三民主义包括民族独立、民主政治和民生幸福。

这一思想层面的变革为战争的发起提供了理论支撑。

3. 国共合作的共同纲领北伐战争发生前,中国国共两党确定了反帝反封建的共同纲领,包括打倒北洋政府、推翻军阀割据统治、恢复民主制度、实现土地革命等。

三、影响1. 军事影响北伐战争是中国共产党的第一个军事斗争,其胜利对中国人民军队的成立非常重要。

共产党利用战争锻炼了大量的军事干部,在战争结束后,这些干部成为中国人民解放军的骨干。

2. 政治影响北伐战争的胜利推翻了北洋政府的统治,建立了国共合作的南京国民政府,掀起了国共两党的合作高潮。

此后,中国共产党在各个领域的影响力逐渐提升,为中国革命铺平了道路。

3. 社会影响北伐战争结束后,中国进入了国共合作时期,民族问题、政治问题、经济问题等逐步得到解决。

战争的胜利为落后的中国社会带来了新的发展机遇,中国获得了更多的国际社会的支持与认可。

综上所述,北伐战争作为中国历史上的一次重要战役,对于中国的近代史发展起到了决定性的作用。

在军事、政治和社会等方面产生了深远的影响。

人教版八年级历史上册北伐战争知识点第一次国共合作一、第一次国共合作的原因:北洋军阀的黑暗统治和阶级矛盾的激化;1924年国民党一大后,国共实现了第一次合作;黄埔军校的创立以及国民革命军的建立,为北伐准备了条件。

第一次国共合作正式形成的标志是中国国民党的第一次全国代表大会。

二、黄埔军校的建立(校长:蒋介石;政治部主任:周恩来)1924年5月,国民党在广州黄埔创办中国国民党陆军军官学校,简称黄埔军校,培养了大量军事政治人才,为建立国民革命军奠定了基础。

三、北伐战争的胜利进军①开始:1926年。

②目的:推翻北洋军阀统治,统一全国③主要对象:吴佩孚、孙传芳、张作霖④主要战场:湖南、湖北⑤主要战役:汀泗桥战役,贺胜桥战役,武昌战役⑥先锋:国民革命军第四军叶挺独立团(“铁军”)⑦成果:基本推翻了北洋军阀的统治,1927年4月国民政府从广州迁到武汉。

四、胜利进军的原因:(1)根本原因:国共的第一次合作和革命统一战线的建立,(2)其它原因:共产党员和共青团员的先锋模范作用;人民群众的支持;北伐军的浴血奋战等;五、南京国民政府成立1927年4月蒋介石在上海发动“四一二”反革命政变,叛变革命,在南京成立了“国民政府”。

南京国民政府代表大地主大资产阶级利益(性质)六、结果:因国民党右派的叛变而失败,没有完成反帝反封建的民主革命的任务。

七、教训:必须坚持无产阶级对革命的领导权。

北伐胜利进军主要对象:北伐战争打击的直接对象是北洋军阀吴佩孚、孙传芳和张作霖三个反革命集团。

在中国共产党的正确领导的影响、推动和组织下,一九二六年六月五日,国民政府通过了出师北伐案。

七月六日通过了出师宣言(十四日正式发表)。

九日,国民革命军在广州誓师北伐。

十二日,我党中央发表了《中国共产党对于时局的主张》,号召巩固联合战线推翻国内军阀和帝国主义在中国的反动统治。

国民革命军出师时共八个军,约十万人。

兵分三路从广东向北挺进。

西路为北伐军主力,由第三、四、七、八军和第一、二军一部约八万人组成,沿粤汉路北上湖南、湖北,进攻吴佩孚。

北伐战争知识点总结一、战争背景北伐战争的背景可以追溯到辛亥革命后的中国政局。

辛亥革命成功推翻了清朝统治,建立了中华民国。

然而,在袁世凯等北洋军阀的混战和割据下,中华民国政权并没有得到有效巩固,实际上是处于分崩离析的状态。

在这样的政治混乱中,国家经济衰退,社会秩序紊乱,百姓生活困顿,外国列强也利用这一机会在中国各地争夺势力范围。

面对这一局面,中国共产党和国民党都认识到必须打破军阀割据的局面,实现国家的统一。

于是,孙中山提出了联合共产党、联合苏俄、联合全国人民,进行国共合作争取国家统一的思路。

其中“联合共产党”便是国共合作的一大内容。

国共两党之间的合作,就是为了打破北洋军阀的统治,推进国家的民主改革。

二、导火线北洋军阀统治中国的不稳定和腐败,以及对外国列强的依附和割地求和,使得国内民族主义情绪不断高涨。

而北洋军阀政权内部的矛盾和冲突也增加了中国社会的动荡。

各地军阀之间的争斗,对民生造成了极大的困扰,加速了革命力量的壮大。

北洋军阀的腐败和无能,也使得各地群众的反抗情绪逐渐蔓延。

在此时,国民党在孙中山的领导下,发动了康德尔起义和广州起义,向北洋军阀进行武装反抗。

这两场起义,对北洋军阀政权构成了直接威胁,无疑成为了北伐战争的导火线。

三、战争进程北伐战争的进程可以分为三个阶段:第一阶段是北伐战争的准备期,主要是国民党加强自己的武装力量,扩大自己的影响范围;第二阶段是北伐战争的全面爆发期,主要是国民革命军向北洋军阀的主要据点和势力范围发动攻势;第三阶段是北伐战争的胜利结束期,主要是国民革命军推翻北洋军阀政权,实现国家的统一。

1.北伐战争的准备期北伐战争的准备期主要是指1923年至1926年初的这段时间,国民党通过改组国民革命军,加强武装力量和政治准备,并加强国共两党之间的合作。

其中,国民党通过发动康德尔起义和广州起义,打响了北伐战争的第一枪。

国民党在这个阶段采取了灵活的战略,通过组织革命军事和政治人员,开展对北洋军阀的抵抗,并在广州建立国民政府。

人教版八年级历史上册北伐战争知识点北伐战争是中国共产党领导的武装斗争,旨在推翻北洋政府,结束军阀混战,统一中国。

本文将从北伐战争的起因、过程和意义三个方面,介绍北伐战争的相关知识点。

一、北伐战争的起因北伐战争起因于当时中国的政治和经济状况,主要包括以下几个方面:1. 军阀割据:北伐战争前,中国军阀割据严重,形成割据割据局面,国家统一和发展受到阻碍。

2. 经济危机:北伐战争前的中国经济陷入困境,农业、工业和商业发展缓慢,人民生活水平下降。

3. 国民党内部矛盾:北伐战争前,国民党内部存在各种矛盾和冲突,统一战线形成困难。

二、北伐战争的过程北伐战争是由中国共产党与国民党合作,共同发动的一场武装革命战争。

其过程主要包括以下几个阶段:1. 第一次合作:北伐战争开始时,中国共产党与国民党合作,共同推动南京临时政府的建立。

2. 第二次合作:国共合作关系再度发展,北伐战争在国共合作的基础上深入开展。

3. 前进路线:北伐战争中,以苏区为根据地,采取坚持游击战争和歼灭战相结合的策略,逐渐向内地进军。

4. 打破长江防线:北伐战争中,中国共产党领导的红军与国民党军队发生多次激烈战斗,最终击溃北洋政府军队,打破了长江防线。

三、北伐战争的意义北伐战争对中国革命和现代化建设产生了深远的影响,具有重要的历史意义:1. 推动了中国旧民主主义革命的进展:北伐战争推翻了北洋政府,结束了军阀割据局面,达到了国家统一的目标。

2. 建立了南京临时政府:北伐战争成功后,南京临时政府成立,实现了政权的更替,为建立新中国奠定了基础。

3. 加强了中国共产党的领导地位:北伐战争使中国共产党得到了更多的支持和认可,增强了党的领导地位。

4. 提出了“农村包围城市”的理论:北伐战争实践中,中国共产党总结经验,提出了“农村包围城市”的战略战术,对中国革命产生了重大影响。

总结起来,北伐战争是中国革命发展的重要里程碑,标志着中国革命进入了新的阶段。

北伐战争的起因、过程和意义都给我们提供了宝贵的历史经验,对于我们更好地认识和理解中国革命历史具有重要的指导意义。

北伐战争知识点总结《北伐战争》是初二历史上册的内容,这一课讲述了一场在中国大地上的一场反对北洋军阀的革命战争。

以下是店铺为你整理的北伐战争,欢迎大家阅读。

北伐战争必考知识点1、孙中山创办黄埔军校〈黄埔陆军军官学校〉和旁边的导入框中的对联):(1)时间:1924年5月(2)地点:广州黄埔。

(3)人物:蒋介石任校长,周恩来任政治部主任。

(4)办学宗旨:为建立国民革命军培养军事政治人才。

(5)办学原因:孙中山始终没有自己的革命军队,过去革命依靠的是会党、新军和各派军阀,这也是革命失败的原因之一,所以他希望黄埔军校创建革命军,挽救中国的危亡。

2、北伐战争:(1)北伐目的:为了推翻帝国主义支持的北洋军阀的统治,统一全国。

(2)北伐对象:吴佩浮,孙传芳,张作霖三派军阀。

(3)北伐军总司令:蒋介石。

(4)主战场:湖南、湖北。

(5)经过:〈1〉:湖南、湖北战场:经过汀泗桥,贺胜桥,武昌战役,消灭了吴佩浮主力。

〈2〉江西战场:消灭了孙传芳的主力。

〈3〉福建战场:攻入浙江,上海。

(6)结果:北伐胜利进军(北伐出师不到半年,从珠江流域打到长江流域,声势震动全国,1927年初,国民政府从广州迁到武汉。

(7)北伐胜利进军的原因:〈1〉建立黄埔军校,创建国民革命军。

〈2〉国共合作,成功有力推动北伐战争的进行。

〈3〉共产党员和共青团员英勇善战,冲锋在前。

(8)国民革命失败的标志:1927年,七、一五反革命政变,1927年,蒋介石发动四一二政变,在4月,建立了南京国民政府,代表大地主大资产阶级的利益。

(9)国民革命运动失败的原因:帝国主义联合支持国民党右派突然发动反革命政变,反革命的力量大大超过了革命的力量。

北伐战争重要知识点1、黄埔军校(中国国民党陆军军官学校)(1)创建时间:1924年;(2)地点:广州黄埔(3)领导机构:校长:蒋介石;政治部主任:周恩来(4)性质:国共合作后建立的一所革命军校(5)目的:创造革命军,挽救中国的危亡。

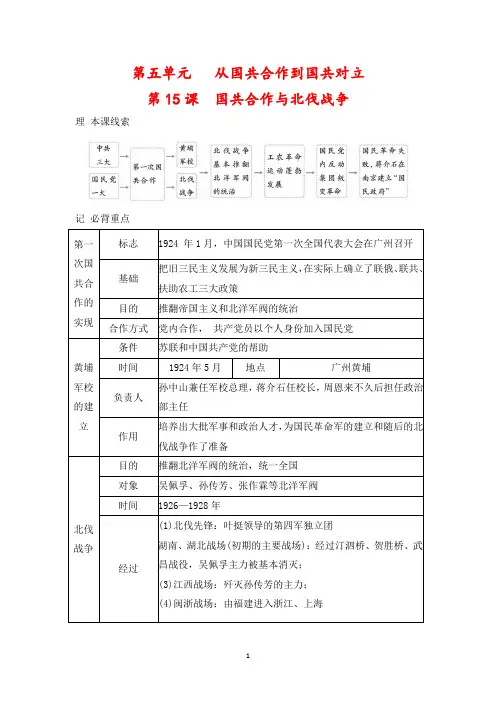

第五单元从国共合作到国共对立第15课国共合作与北伐战争

理本课线索

记必背重点

第一次国共合作的实现

标志1924 年1月,中国国民党第一次全国代表大会在广州召开

基础

把旧三民主义发展为新三民主义,在实际上确立了联俄、联共、

扶助农工三大政策

目的推翻帝国主义和北洋军阀的统治

合作方式党内合作,共产党员以个人身份加入国民党

黄埔军校的建立

条件苏联和中国共产党的帮助

时间1924年5月地点广州黄埔

负责人

孙中山兼任军校总理,蒋介石任校长,周恩来不久后担任政治

部主任

作用

培养出大批军事和政治人才,为国民革命军的建立和随后的北

伐战争作了准备

北伐战争目的推翻北洋军阀的统治,统一全国

对象吴佩孚、孙传芳、张作霖等北洋军阀

时间1926—1928年

经过

(1)北伐先锋:叶挺领导的第四军独立团

2)湖南、湖北战场(初期的主要战场):经过汀泗桥、贺胜桥、武

昌战役,吴佩孚主力被基本消灭;

(3)江西战场:歼灭孙传芳的主力;

(4)闽浙战场:由福建进入浙江、上海

易误警示

1.第一次国共合作正式建立的标志是国民党一大的召开,而不是中共三大的召开。

2.北伐战争是国民革命的一部分,不能将二者混为一谈。

知识拓展

国民革命运动与北伐战争的关系

国民革命运动,又称“大革命”, 是1924—1927年在革命统一战线的指导下,国共两党及其他革命力量联合起来进行的反帝反封建的资产阶级民主革命。

国民革命运动包括的范围非常广泛,有农民运动、工人起义和武装斗争等。

北伐战争是国民革命运动的一部分,也是国民革命运动中的高潮事件。

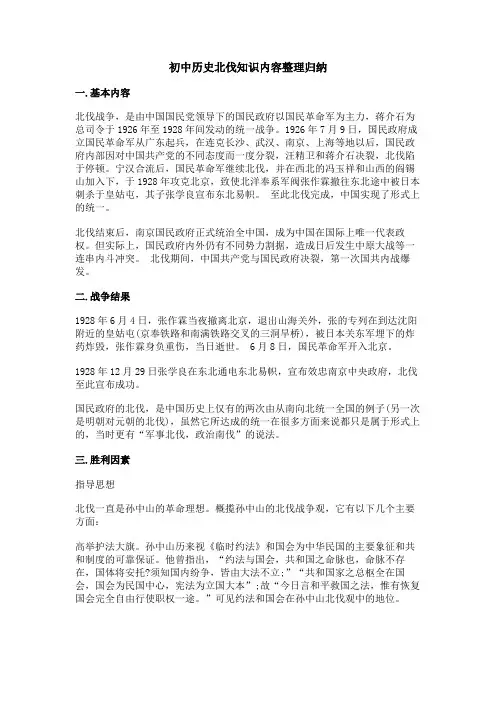

初中历史北伐知识内容整理归纳一.基本内容北伐战争,是由中国国民党领导下的国民政府以国民革命军为主力,蒋介石为总司令于1926年至1928年间发动的统一战争。

1926年7月9日,国民政府成立国民革命军从广东起兵,在连克长沙、武汉、南京、上海等地以后,国民政府内部因对中国共产党的不同态度而一度分裂,汪精卫和蒋介石决裂,北伐陷于停顿。

宁汉合流后,国民革命军继续北伐,并在西北的冯玉祥和山西的阎锡山加入下,于1928年攻克北京,致使北洋奉系军阀张作霖撤往东北途中被日本刺杀于皇姑屯,其子张学良宣布东北易帜。

至此北伐完成,中国实现了形式上的统一。

北伐结束后,南京国民政府正式统治全中国,成为中国在国际上唯一代表政权。

但实际上,国民政府内外仍有不同势力割据,造成日后发生中原大战等一连串内斗冲突。

北伐期间,中国共产党与国民政府决裂,第一次国共内战爆发。

二.战争结果1928年6月4日,张作霖当夜撤离北京,退出山海关外,张的专列在到达沈阳附近的皇姑屯(京奉铁路和南满铁路交叉的三洞旱桥),被日本关东军埋下的炸药炸毁,张作霖身负重伤,当日逝世。

6月8日,国民革命军开入北京。

1928年12月29日张学良在东北通电东北易帜,宣布效忠南京中央政府,北伐至此宣布成功。

国民政府的北伐,是中国历史上仅有的两次由从南向北统一全国的例子(另一次是明朝对元朝的北伐),虽然它所达成的统一在很多方面来说都只是属于形式上的,当时更有“军事北伐,政治南伐”的说法。

三.胜利因素指导思想北伐一直是孙中山的革命理想。

概揽孙中山的北伐战争观,它有以下几个主要方面:高举护法大旗。

孙中山历来视《临时约法》和国会为中华民国的主要象征和共和制度的可靠保证。

他曾指出,“约法与国会,共和国之命脉也,命脉不存在,国体将安托?须知国内纷争,皆由大法不立;”“共和国家之总枢全在国会,国会为民国中心,宪法为立国大本”;故“今日言和平救国之法,惟有恢复国会完全自由行使职权一途。

八年级北伐战争知识点

八年级的学生们会在历史课上学习北伐战争这一段历史。

北伐战争是中国近代历史上非常重要的事件,关系到国家形成和发展方向的问题。

下面,本文将以北伐战争为主题,为大家介绍具体的知识点。

一、北伐战争的背景

北伐战争的背景是中国处在半殖民地半封建社会的状态,国家整体处于一个非常落后的状态。

同时受到外国列强的侵略和各种霸权主义手段的影响。

近代以来,中国的社会矛盾愈发尖锐,各种革命和运动层出不穷。

二、北伐战争的过程

北伐战争是孙中山先生率领革命军发起的一次革命运动,开始于1926年,战争经历了五次大规模战役,战争的结束时间是1928年。

三、北伐战争的胜利

在北伐战争中,革命军经过多次战斗,终于取得了胜利。

北伐战争的胜利,标志着中国革命从较少的地方性活动转为了全国规模的革命。

同时,也结束了20年来的北洋政府的统治。

四、北伐战争的意义

北伐战争的胜利使中国人民看到了希望,中国的革命事业迎来了一个新的阶段。

在中国的革命历程中,北伐战争是一个非常重要的事件,其胜利也为中国革命的发展奠定了基础。

总之,北伐战争是中国近代史上一次非常重要的事件。

在对待历史的认识上,我们应当准确把握北伐战争的历史背景、过程和意义,这样才能更好地理解和学习。

八年级上册北伐战争知识点八年级上册——北伐战争知识点北伐战争,是中国近代史上一次重要的革命战争,发生于1926年至1928年,是以国共合作军为主的民族革命军迎击北洋军阀统治下的外来侵略势力的一次伟大斗争。

本文将从时间背景、参与方及战争进程等方面进行深入分析,为您介绍北伐战争知识点。

一、时间背景20世纪初,中国社会处于半殖民地半封建社会,由于辛亥革命的失败,国家政局动荡不安。

北洋军阀逐渐崛起,国家统一遥遥无期。

但是,1924年由苏联共产党派遣的代表团到达中国,与中国的共产党领导人进行了接触,促成了共产党与国民党的合作。

于是,北伐战争在此背景下拉开了序幕。

二、参与方1. 国民革命军国民革命军由国共合作组成,共产党领导下的红军,为主力军;国民党领导下的青年军、保安军、晋冀豫边区军队等为配合军,统称为国民革命军。

2. 北洋政府军北洋政府是北洋军阀统治下的一个政府,主要由汉人、满人、蒙古人、回人组成的军政官僚集团所掌控。

北洋政府军是其武装力量,分布在全国各个省份。

三、战争进程1.战争爆发1926年7月起,由南京开始对北伐开战,先后攻占镇江、上海等城市,展开全面攻势。

2. 清除顽固势力1927年3月至4月间,蒋介石发动“四一二”反革命政变,清除了共产党在国民党内部的势力,并将革命群众的鲜血洒向了上海的大地。

3. 再度合作同年11月,国共两党再度合作,成立了抗日民族统一战线,从此把反对日本侵略的斗争和反对国民党反动派的斗争联合起来。

4. 成功收官1928年6月,北伐战争胜利结束,南京政府成立,蒋介石担任国民政府主席,中国实现了国家的统一。

总的来说,北伐战争是中国近代史上一次很重要的历史事件。

北伐战争的成功,使中国从半殖民地半封建社会走向基本实现民族独立和民主。

通过对北伐战争的深入学习,我们能够更好地了解中国近代史的发展历程,理解中国共产党与国民党的合作关系及其对中国革命事业的重要贡献。

第三单元第11课北伐战争知识点一:黄埔军校的建立1. 背景:国共两党第一次合作。

1924年国民党一大在广州召开,同意共产党以个人身份加入国民党,这样国共两党实现了第一次合作,国共两党合作后,领导了国民革命运动。

2. 孙中山创办黄埔军校(1)时间:1924年5月。

(2)地点:广州黄埔。

(3)人物:孙中山兼任总理,蒋介石任校长,周恩来任政治部主任。

(4)办学宗旨:培养有理想、不怕牺牲、以救国救民为己任的新一代军人。

(5)作用:培养了大量军事政治人才,为建立国民革命军奠定了基础。

相关链接:黄埔军校走出的共和国将帅:元帅(5人):陈毅、徐向前、聂荣臻、叶剑英、林彪;大将(3人):陈赓、罗瑞卿、许光达等。

思维拓展:黄埔军校同其他旧式军校相比,最大的不同点是什么?提示:相较于之前清政府组建的新军和其他军事学校,黄埔军校的特点尤为突出,即军事教育与政治思想教育并重。

黄埔军校建立以来,一直以孙中山的“创造革命军队,来挽救中国的危亡”为宗旨;以“亲爱精诚”为校训;以培养军事与政治人才,组成以黄埔学生为骨干的革命军,实行武装推翻帝国主义和封建军阀在中国的统治,完成国民大革命为目的。

知识点二:北伐胜利进军1. 北伐战争(1)时间:1926年。

(2)北伐目的:为了推翻帝国主义支持的北洋军阀的统治,统一全国。

(3)北伐对象:吴佩孚、孙传芳、张作霖三派军阀。

(4)北伐军总司令:蒋介石。

(5)主战场:湖南、湖北战场。

(6)经过:湖南、湖北战场:经过汀泗桥、贺胜桥、武昌战役,消灭了吴佩孚主力。

江西战场:消灭了孙传芳的主力。

福建战场:攻入浙江、上海。

(7)结果:北伐胜利进军。

北伐出师不到半年,从珠江流域打到长江流域,声势震动全国,1927年初,国民政府从广州迁到武汉。

思维拓展:北伐战争胜利进军的原因有哪些?提示:①北伐军作战方针的正确。

②国共两党的齐心协力。

③广大北伐军官兵的浴血奋战和共产党员的先锋模范作用。

④共产党领导下的工农群众的密切配合和积极支援。

北伐战争八年级上册历史笔记爱因斯坦说过兴趣是最好的老师无论学习哪一门学科,只有对它产生了兴趣才能产生学习它的动力,下面是小偏整理的北伐战争八年级上册历史笔记,感谢您的每一次阅读。

北伐战争八年级上册历史笔记1、国民革命时期/大革命时期1924.1(国民党一大)——————1927.4.12(国民党右派叛变革命,蒋介石发动四一二反革命政变)2、国共合作的实现1923年,中共“三大”决定同孙中山领导的国民党合作,共产党员以个人身份加入国民党。

1924年,国民党一大召开,大会把旧三民主义发展为新三民主义,实际上确立了联俄、联共、扶助农工的三大政策。

国民党“一大”的召开,标志着国共两党第一次合作的正式建立。

3、第一次国共合作取得的成就:创建黄埔军校;领导北伐战争。

4、黄埔军校创建时间:1924年军校总理:孙中山。

校长:蒋介石。

政治部主任:周恩来。

影响:培养了大批军事政治人才,为国民革命军的建立和随后的北伐战争作了准备。

5、北伐战争北伐目的:推翻北洋军阀的统治,统一全国北伐对象:吴佩孚、孙传芳、张作霖时间:1926年---1927年总司令:蒋介石著名战役:汀泗桥战役、贺胜桥战役。

名将:叶挺铁军:第四军成就:打败了吴佩孚、孙传芳。

从珠江流域打到长江流域。

胜利原因:得到工农运动的支持,北伐军作战英勇,国共两党精诚合作,战略得当。

失败原因:国民党右派叛变革命。

6、国民党右派叛变革命1927年4月12日,蒋介石在上海发动四一二反革命政变7月,汪精卫在武汉发动反革命政变轰轰烈烈的国民革命失败了7、1927年,蒋介石在南京成立“南京政府”(1912年1月1日,孙中山在南京成立中华民国临时政府)8、1928年,二次北伐,张学良东北易帜,南京国民政府在名义上统一了全国。

初二历史学习方法总结培养兴趣爱因斯坦说过兴趣是最好的老师无论学习哪一门学科,只有对它产生了兴趣才能产生学习它的动力,所以对于政治和历史的学习也是如此。

中学阶段学习历史和政治并不只是为了成绩,一个人的政治和历史水平的高低往往会表现在一个的修养上。

2018初二历史上册第11课《北伐战争》重要知识点

提前背

初二历史有众多的知识点需要学生进行记忆,课下大家要用心掌握这些知识点,只有这样才能提高大家的历史学习水平,下面为大家带来2018初二历史上册第11课《北伐战争》重要知识点提前背,希望大家能够认真阅读。

1.黄埔军校的建立:

1924年创办的黄埔军校培养了大量军事政治人才,为建立国民革命军奠定了基础。

2.北伐胜利进军

(1)时间:1926年

(2)目的:推翻北洋军阀的统治,统一全国。

(3)对象:吴佩孚、孙传芳、张作霖

(4)主要战场:湖南、湖北;

(5)主要战役:汀泗桥、贺胜桥、武昌战役;

(6)胜利进军:在两湖战场消灭了吴佩孚主力;在江西消灭了孙传芳的主力。

不到半年,从珠江流域打到长江流域,1927年初,国民政府从广州迁到武汉。

(7)国民革命失败原因:蒋介石、汪精卫等国民党右派叛变革命,大肆屠杀共产党人和国民党左派。

标志着第一次国共合作破裂。

3.南京国民政府成立

1927年4月,蒋介石在南京成立国民政府。

代表大地主大资产阶级

的利益,对外投靠帝国主义,对内镇压人民革命运动。

2018初二历史上册第11课《北伐战争》重要知识点提前背为大家带来过了,希望大家能够认真记忆初二历史知识点,这样才能在考试中取得好的历史成绩。

八年级上北伐战争知识点北伐战争是中国国共两党合作带领全国人民进行的一场反帝反封建斗争,长达三年时间,从1926年7月至1928年4月,对于中国现代化进程具有重要意义。

本文将围绕北伐战争展开,介绍相关知识点。

一、“北伐”概述北伐是中国国共两党合作,以共产党为主导,采取城市起义和武装夺取军事行动相结合的方式,进行的一场反帝反封建进攻战争。

1925年国共合作成立,1926年开始发起第一次北伐,至1928年4月成功占领南京,胜利结束。

二、“北伐”战役1.苏南会战苏南会战是北伐战争中的一场大规模军事行动,由国共两党组成的革命军共同发起,战斗范围主要在江苏和安徽一带。

共产党中央领导人毛泽东指挥的全国总工会战斗队为支援苏北战场突入江南,攻克徐州等城市。

其中,徐州战役具有里程碑式的意义,标志着北伐战争的全面开展。

2.广州起义广州起义是中国近现代史上具有重大意义的一次起义行动,是北伐战争中城市起义和武装斗争相结合的典型代表。

1927年6月11日,广东省被国民党军阀杨希闵篡夺,企图镇压革命力量。

受共产党领导人周恩来指挥的工人、农民和士兵,于6月18日在广州发动起义。

当时,周恩来以“东江纵队”为名,由1,200多名士兵和800多名工人组成,攻打广州城。

然而,起义最终失败,许多领导人被捕杀。

3.南京攻略战南京攻略战是北伐战争中最重要的一次战役,也是民族统一战争和抗日战争的前奏。

1927年3月,国民政府保皇派内部政变,金陵保卫战爆发。

经过长达二个月的准备,武汉国民政府与南昌起义军协同攻势,最终于1927年4月23日成功占领南京。

三、“北伐”的影响北伐战争推翻了北洋政府,加快了中国近代化的进程,是民族革命与社会革命相结合的典型范例。

它疏通了民主革命和社会主义革命的道路,成为中国共产党推动土地革命、开展抗日战争和最终建立新中国的根基。

结语中国革命的历史是祖国发展的历史,北伐战争是其中的重要一步。

历经风雨和考验,中华民族在共产党领导下不断前进,向着更加美好的明天不断迈进。

关于八年级上册历史北伐战争知识点整

理

北伐战争

1、孙中山创办黄埔军校(见书52页〈黄埔陆军军官学校〉和旁边的导入框中的对联):

时间:1924年5月

地点:广州黄埔。

人物:蒋介石任校长,周恩来任政治部主任。

办学宗旨:为建立国民革命军培养军事政治人才。

办学原因:孙中山始终没有自己的革命军队,过去革命依靠的是会党、新军和各派军阀,

这也是革命失败的原因之一,所以他希望黄埔军校创建革命军,挽救中国的危亡。

2、北伐战争:

北伐目的:为了推翻帝国主义支持的北洋军阀的统治,统一全国。

北伐对象:吴佩浮,孙传芳,张作霖三派军阀。

北伐军总司令:蒋介石。

主战场:湖南、湖北。

经过:

①:湖南、湖北战场:经过汀泗桥,贺胜桥,武昌战役,消灭了吴佩浮主力。

②江西战场:消灭了孙传芳的主力。

③福建战场:攻入浙江,上海。

结果:北伐胜利进军(北伐出师不到半年,从珠江流域打到长江流域,声势震动全国,

1927年初,国民政府从广州迁到武汉。

(7)北伐胜利进军的原因:

①建立黄埔军校,创建国民革命军。

②国共合作,成功有力推动北伐战争的进行。

③共产党员和共青团员英勇善战,冲锋在前。

(8)国民革命失败的标志:1927年,七、一五反革命政变,1927年,蒋介石发动四一二政变,

在4月,建立了南京国民政府,代表大地主大资产阶级的利益。

(9)国民革命运动失败的原因:帝国主义联合支持国民党右派突然发动反革命政变,反革命的力量大大超过了革命的力量。