病理生理第11章 休克(MODS部分).

- 格式:doc

- 大小:23.00 KB

- 文档页数:7

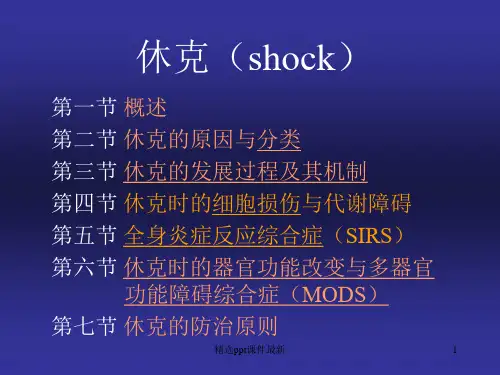

病理生理学基本病理过程之一休克SHOCK 休克的研究简史及其概念病因与分类休克的分期与发病机制及防治原则休克时的细胞损伤与代谢障碍多器官功能障碍综合征多器官功能障碍综合征((MODS )一、休克的研究简史及休克的概念1、研究简史2、概念:多病因多病因、、多发病环节多发病环节、、有多种体液因子参与子参与,,以机体循环系统功能紊乱,尤其是微循环功能障碍为主要特征为主要特征,,并可导致器官功能衰竭等严重后果的复杂的全身性的危重的病理过程。

二、病因与分类(一)按病因分类1、失血性失血性、、失液性休克:失血失血、、失液有效循环血量有效循环血量↓↓2、烧伤性休克(burn shock ):血浆丢失血浆丢失、、疼痛疼痛、、感染3、创伤性休克(traumatic shock ):出血出血、、疼痛4、感染性休克(infectious shock ):内毒素5、过敏性休克(anaphylactic shock ):组胺组胺、、缓激肽→微血管扩张微血管扩张、、通透性通透性↑↑6、心源性休克(cardiogenic shock ):心输出量急剧7、神经源性休克(neurogenic shock )(二)按休克发生的始动环节分类(二)按休克发生的始动环节分类血容量↓↓心源性休克血管容量血管源性休克*休克发生的始动环节:(三)按血流动力学特点分类低排高阻型休克暖休克三、休克的分期休克的分期、、发病机制及治疗原则*复习正常微循环(microcirculation )1、组成2、血流通路3、调节:神经、体液因素的调节缩血管物质:CA 、Ag Ⅱ、VP 、TXA2、ET 等舒血管物质:组胺、激肽、腺苷、PGI 2、NO 等营养通路(一)休克休克代偿代偿代偿期期(微循环缺血性缺氧期微循环缺血性缺氧期))又称休克早期1、微循环变化:微血管微血管、、毛细血管前括约肌痉挛性收缩毛细血管缺血毛细血管缺血、、缺氧动-静脉短路静脉短路、、直捷通路开放2、发生机制:(1)交感—肾上腺髓质系统兴奋:儿茶酚胺(CAs不同脏器的血管对CAs 反应的不均一性:、肾等α受体为主腹腔内脏、皮肤、①皮肤、腹腔内脏微血管明显收缩静脉短路、、直捷通路β受体为主②动-静脉短路通路开放,α受体密度低③脑血管交感缩血管纤维分布少脑血管交感缩血管纤维分布少,无明显收缩,心肌活动增强心肌活动增强,,α、β受体双重支配受体双重支配,④冠状血管受冠状血管受αATP分解使腺苷增多冠脉扩张(2)其它缩血管体液因子增多①血管紧张素血管紧张素ⅡⅡ(AGT Ⅱ)↑②血管加压素血管加压素((VP 、ADH )↑③血栓素A 2(TXA 2)↑:强烈收缩血管促进血小板聚集④内皮素内皮素((ET )3、代偿意义代偿意义:: (1)维持动脉血压维持动脉血压::外周阻力外周阻力↑↑↑(2)血液重分布血液重分布,,保证心保证心、、脑的血供心率心率↑↑、心肌收缩力心肌收缩力↑↑回心血量回心血量↑↑自身输血:容量血管收缩自身输液:组织液回流入血肾重吸收水肾重吸收水↑↑:ADH 、Ald4、临床表现临床表现::血压可以无明显的降低神志清楚5、治疗原则治疗原则::(1)消除病因(2)补充血容量:根本措施失多少失多少,,补多少(二)休克休克进展进展进展期期(淤血性缺氧期血性缺氧期))又称休克中期、失代偿期1、微循环变化微循环变化::微血管扩张微血管扩张,,毛细血管前括约肌松弛微静脉内血流缓慢、淤滞毛细血管淤血、缺氧2、发生机制发生机制::(1)酸中毒:乳酸堆积↑组胺等↑(2)扩血管的代谢产物↑:腺苷、组胺等(3)内毒素的作用:内毒素大量生成诱导内皮细胞持续性血管扩张(4)血液流变学(hemorheology)的改变①白细胞粘着于微静脉壁和嵌塞毛细血管细胞粘附分子作用白细胞贴壁、滚动、粘附于内皮细胞白细胞变形能力下降毛细血管内皮细胞-白细胞粘附分子细胞间粘附分子-1②血液浓缩、血浆粘度↑,红细胞聚集缗钱状③血小板的粘附与聚集化因子)、)、TXAPAF(血小板活化因子2临床表现::出现典型的休克症状3、临床表现血压进行性下降神志淡漠、昏迷4、治疗原则:(1)纠正酸中毒,补多少(2)补足血容量:需多少多少,密切观察各项生命指征的变化,原则:①尿量达到30ml/h以上②CVP(中心静脉压)不超过12cmHO2③PAWP(肺动脉楔压)在10mmHg左右※超量补液肺水肿、右心衰竭缩血管药(4)体液因子拮抗剂和抑制剂的应用(5)防止弥散性血管内凝血(DIC)发生)微循环衰竭期)(三)休克难治期(微循环衰竭期又称DIC期1、微循环变化:,微血管麻痹性扩张性扩张,毛细血管内血流停滞,出现大量的微血栓。

第十一章休克一、单择题1.休克是()A •以血压下降为主要特征的病理过程B•以急性微循环功能障碍为主要特征的病理过程C .心输出量降低引起的循环衰竭D•外周血管紧张性降低引起的周围循环衰竭E.机体应激反应能力降低引起的病理过程2 •低血容量性休克的典型表现不包括()A•中心静脉压降低B. 心输出量降低C•动脉血压降低D .肺动脉楔压增高E・总外周阻力增高3•下列哪项不属于高排低阻型休克的特点()A•总外周阻力降低B. 心输出量增高C•脉压增大D •皮肤温度增高E.动-静脉吻合支关闭4•下列哪项不是休克I期微循环的变化()A •微动脉、后微动脉收缩B •动-静脉吻合支收缩C •毛细血管前括约肌收缩D. 真毛细血管关闭E. 少灌少流,灌少于流5•休克I期自身输血”主要是指()A •动-静脉吻合支开放,回心血量增加B •醛固酮增多,钠水重吸收增加C .抗利尿激素增多,重吸收水增加D .容量血管收缩,回心血量增加E.缺血缺氧使红细胞生成增多6•休克I期自身输液”主要是指()A .容量血管收缩,回心血量增加B•毛细血管内压降低,组织液回流增多C. 醛固酮增多,钠水重吸收增加D .抗利尿激素增多,重吸收水增加E.动-静脉吻合支开放,回心血量增加7 •下列哪项因素与休克H期血管扩张无关()A .酸中毒B •组胺C . 5-羟色胺D •腺苷E.激肽8.下列哪型休克易发生DIC ( )A.感染性休克B .心源性休克C .过敏性休克D. 失血性休克E. 神经源性休克9. 休克时细胞最早受损的部位是( )A .微粒体B .线粒体C •溶酶体D•高尔基体E.细胞膜10. 休克时细胞最早发生的代谢变化是( )A •脂肪和蛋白分解增加B .糖原合成增加C. Na+-K+-ATP 酶活性降低D •从优先利用脂肪酸供能转向优先利用葡萄糖供能E.血中酮体增多11. 下列哪种体液因子未参与休克的发生( )A •内皮素B •血管紧张素HC •心房利钠肽D .激肽E.血小板源性生长因子12. 下列哪种体液因子不具有收缩血管的作用( ) A .儿茶酚胺B .5- 羟色胺C •内皮素D•心房利钠肽E.血管紧张素H13.下列哪项不属于SIRS 的表现( )A .心率>90次/minB .呼吸〉20次/minC. PaC02v 40mmHgD .白细胞计数〉12X109/LE.白细胞计数V 4.0 X09/L14.SIRS 的主要病理生理变化不包括( )A.细胞大量凋亡B .全身高代谢状态C .全身耗氧量增高D .心输出量增加E.多种炎症介质释放15.MODS 最常见的病因是( )B.严重创伤和感染C •输液过多D •吸氧浓度过高E.机体免疫力低下16. 下列哪型休克MODS的发生率最高()A.感染性休克B •心源性休克C .过敏性休克D. 失血性休克E. 神经源性休克17. MODS 时肺部的主要病理变化不包括( )A .肺毛细血管内微血栓形成B .肺泡上皮细胞增生C •肺水肿形成D .肺泡萎缩E.透明膜形成18. MODS 时急性肾功能障碍不易出现( )A .少尿或无尿B .尿钠减少C .高钾血症D. 代谢性酸中毒E. 氮质血症19. 重度低血容量性休克最易受损的器官是( )A .心B .脑C .肾D •肺E.肝20. 休克初期发生的急性肾功能衰竭是由于( )A .肾灌流不足B •持续性肾缺血C .肾毒素作用D .急性肾小管坏死E .输尿管阻塞21. 非心源性休克引起心功能障碍的因素不包括( ) A .冠脉灌注量减少B .心肌细胞凋亡C .高钾血症D .心肌抑制因子E.内毒素22. MODS 时不存在下列哪项胃肠功能变化( )B .肠缺血C •肠梗阻D•应激性溃疡E.肠腔内毒素入血23. 下列哪项是监测休克输液量的最佳指标()A •动脉血压B .心率C .心输出量D •肺动脉楔入压E .尿量24. 选择扩血管药治疗休克应首先()A .纠正酸中毒B .改善心脏功能C•应用皮质激素D•充分扩容E.给予细胞保护剂25 •应首选缩血管药治疗的休克类型是()A •心源性休克B •感染性休克C .过敏性休克D. 失血性休克E. 创伤性休克二、问答题 1.休克I期微循环改变有何代偿意义?2.休克H期微循环改变会产生什么后果?3•休克山期为何发生DIC ?4. 简述DIC 使休克病情加重的机制。

病理生理学休克课件一、引言休克是一种严重的病理生理状态,由于各种原因导致全身有效循环血量急剧减少,组织器官灌注不足,从而引起细胞代谢紊乱和功能障碍。

休克是一种常见的临床急症,病情危重,进展迅速,如不及时治疗,可导致多器官功能障碍综合征(MODS)甚至死亡。

因此,了解休克的病理生理学机制,对于临床诊断和治疗具有重要意义。

二、休克的分类1.低血容量性休克:由于失血、脱水、烧伤等原因导致全身有效循环血量减少,引起组织器官灌注不足。

2.心源性休克:由于心脏泵血功能严重障碍,导致心输出量急剧减少,引起全身组织器官灌注不足。

3.感染性休克:又称脓毒性休克,是由细菌、病毒、真菌等感染引起的全身炎症反应综合征(SIRS),导致血管扩张、血管通透性增加,有效循环血量减少。

4.过敏性休克:由于过敏原引起的I型变态反应,导致血管扩张、血管通透性增加,有效循环血量减少。

5.神经源性休克:由于神经系统调节血管张力功能障碍,导致血管扩张、血管床容积增大,有效循环血量减少。

三、休克的病理生理学机制1.微循环障碍:休克时,由于有效循环血量减少,导致组织器官灌注不足,进而引起微循环障碍。

微循环障碍表现为毛细血管前括约肌收缩,毛细血管后括约肌扩张,微循环灌流减少,组织细胞缺氧。

2.代谢紊乱:休克时,由于组织器官灌注不足,细胞缺氧,无氧酵解增加,乳酸增多。

同时,休克时儿茶酚胺分泌增加,促进糖原分解,导致高血糖。

休克时脂肪分解增加,导致血中游离脂肪酸增多。

3.凝血功能异常:休克时,由于组织缺氧、酸中毒等因素,激活凝血系统,导致血液高凝状态。

同时,休克时抗凝系统和纤溶系统功能减弱,血液易形成微血栓,进一步加重微循环障碍。

4.免疫功能紊乱:休克时,由于全身炎症反应综合征(SIRS)的发生,大量炎症介质释放,导致免疫功能紊乱。

免疫功能紊乱表现为炎症反应过度激活和抗炎反应减弱,进一步加重组织损伤。

四、休克的治疗原则1.病因治疗:针对不同类型的休克,积极治疗原发病,消除病因。

病理生理第11章休克(MODS部分)第一篇:病理生理第11章休克(MODS部分)第十一章休克(多器官功能障碍综合征)一、多选题A型题2.引起多器官功能障碍综合征的感染性病因中,主要的感染部位是A.肺部D.肾脏B.胸腔 E.心包腔 C.腹腔 [答案] C [题解] 腹腔内感染是引起多器官功能障碍综合征(multiple organ dysfunction syndrome,MODS)的主要原因。

3.老年人发生的多器官功能障碍综合征,以下列哪种感染作为最常见的原发病因?A.腹腔内感染 D.肺部感染B.泌尿系感染 E.皮肤感染C.脑膜炎[答案] D [题解] 老年人中,以肺部感染作为MODS的原发病因者最多。

4.下列哪种是多器官功能障碍综合征的病因?A.输液过多D.吸氧浓度过高B.机体抵抗力明显低下E.单核吞噬细胞系统功能明显低下C.大手术创伤 [答案] C [题解] 大手术、严重创伤与休克是多器官功能障碍综合征的非感染性病因,而输液过多、吸氧浓度过高、机体抵抗力明显低下,以及单核吞噬细胞系统功能明显低下是诱因。

5.下列哪项不是多系统器官衰竭时肺的大体急性病理变化?A.肺水肿D.肺纤维化B.肺出血 E.肺透明膜形成C.肺不张[答案] D [题解] MSOF时,肺的损伤为急性,其大体病理改变有肺水肿、肺出血、肺不张和肺透明膜形成,从而导致呼吸衰竭,而纤维化属慢性过程。

7.多器官功能障碍综合征或多系统器官衰竭时,肾功能障碍的最初表现为A.肾小球滤过率下降D.尿钠排出减少B.蛋白尿 E.肾小管细胞管型C.尿量减少[答案] A [题解] 与MODS、MSOF相关的肾功能障碍最初表现为肾小球滤过率下降,随后出现蛋白尿和肾小管细胞管型尿及尿钠排泄可增多。

9.有关多系统器官衰竭时免疫系统的变化,下述哪一项是错误的?A.血浆补体水平降低 D.外周血淋巴细胞数减少B.血浆纤维连接蛋白减少 E.B细胞分泌抗体的能力减弱C.中性粒细胞的吞噬和杀菌功能低下[答案] A [题解] MSOF的病人补体改变不是都降低的,C4a和C3a 升高,而C5a降低,整个免疫系统处于全面抑制状态。

第十一章休克(多器官功能障碍综合征)一、多选题A型题2.引起多器官功能障碍综合征的感染性病因中,主要的感染部位是A.肺部D.肾脏B.胸腔E.心包腔C.腹腔[答案] C[题解] 腹腔内感染是引起多器官功能障碍综合征(multiple organ dysfunction syndrome,MODS)的主要原因。

3.老年人发生的多器官功能障碍综合征,以下列哪种感染作为最常见的原发病因?A.腹腔内感染 D.肺部感染B.泌尿系感染E.皮肤感染 C.脑膜炎[答案] D[题解] 老年人中,以肺部感染作为MODS的原发病因者最多。

4.下列哪种是多器官功能障碍综合征的病因?A.输液过多D.吸氧浓度过高B.机体抵抗力明显低下E.单核吞噬细胞系统功能明显低下C.大手术创伤[答案] C[题解] 大手术、严重创伤与休克是多器官功能障碍综合征的非感染性病因,而输液过多、吸氧浓度过高、机体抵抗力明显低下,以及单核吞噬细胞系统功能明显低下是诱因。

5.下列哪项不是多系统器官衰竭时肺的大体急性病理变化?A.肺水肿D.肺纤维化B.肺出血E.肺透明膜形成C.肺不张[答案] D[题解] MSOF时,肺的损伤为急性,其大体病理改变有肺水肿、肺出血、肺不张和肺透明膜形成,从而导致呼吸衰竭,而纤维化属慢性过程。

7.多器官功能障碍综合征或多系统器官衰竭时,肾功能障碍的最初表现为A.肾小球滤过率下降 D.尿钠排出减少B.蛋白尿 E.肾小管细胞管型C.尿量减少[答案] A[题解] 与MODS、MSOF相关的肾功能障碍最初表现为肾小球滤过率下降,随后出现蛋白尿和肾小管细胞管型尿及尿钠排泄可增多。

9.有关多系统器官衰竭时免疫系统的变化,下述哪一项是错误的?A.血浆补体水平降低 D.外周血淋巴细胞数减少B.血浆纤维连接蛋白减少 E.B细胞分泌抗体的能力减弱C.中性粒细胞的吞噬和杀菌功能低下[答案] A[题解] MSOF的病人补体改变不是都降低的,C4a和C3a升高,而C5a降低,整个免疫系统处于全面抑制状态。

11.属内源性抗炎介质的是A.IL-1 C.IFNB.IL-4 D.IL-8E.TNFα[答案] B[题解] CARS时,体内产生的内源性抗类介质有IL-4、IL-10等,而IL-1、IFN、IL-8及TNFα为促炎介质。

13.下列哪一项是多器官功能障碍综合征“二次打击”的原因?A.大手术 D.感染B.失血 E.休克C.创伤[答案] D[题例] MODS的双相迟发型常出现在创伤、失血、休克后1-2天内,经处理后发病过程中有一个稳定的缓解期,但很快被迅速发出的感染(败血症)所打断,即败血症发生后才相继发生MSOF。

14.MODS时体内新陈代谢改变的主要表现是A.心输出量↑,外周阻力↑ D.心输出量正常,外周阻力↑B.心输出量↑,外周阻力↓ E.心输出量↓,外周阻力正常C.心输出量↓,外周阻力↓[答案] B[题解] MODS时体内新陈代谢的改变为高分解代谢和高动力循环,后者主要表现为高心输出量与低外周阻力。

15.符合MODS时体内分解代谢的表现是A.糖分解减少 D.二氧化碳产生减少B.蛋白质负氮平衡 E.尿素氮减少C.乳酸减少[答案] B[题解] MODS时的高分解代谢主要表现为糖、脂肪与蛋白质的分解增加,尿素氮增高,蛋白质出现负氮平衡,二氮化碳产生增多,组织缺氧,乳酸堆积。

二、名词解释题1.多系统器官衰竭(multiple organ failure,MOF)(0.44,0.611。

03临床)[答案] 患者在严重创伤、感染、休克或复苏后,短期内出现两个或两个以上的系统、器官衰竭。

3.全身炎症反应综合征(systemic imflammatory response syndrome,SIRS)[答案] 全身炎症反应综合征是指因感染或非感染病因作用于机体而引起的一种全身性炎症反应临床综合征。

4.代偿性抗炎反应综合征(compensatory anti-inflammatory responsesyndrome,CARS)[答案] 代偿性抗炎反应征是指感染或创伤时机体产生可引起免疫功能降低和对感染易感性增加的内源性抗炎反应。

5.混合性拮抗反应综合征(mi×ed antagonist response syndrome,MARS)[答案] 混合性拮抗反应综合征是指当CARS与SIRS并存,循环血中出现大量失控的炎症介质,它们间构成了一个具有交叉作用、相互影响的复杂网络,彼此间的作用相互加强,最终形成对机体损伤更强的免疫失衡的变化。

6.细菌移位(bacterial translocation)[答案] 细菌移位指的是肠道细菌透过肠粘膜屏障入血,经血液循环(门静脉循环或体循环)抵达远隔器官的过程。

三、简答题2. 1991年美国胸病医师学会和美国危重病医学会提出的全身炎症反应综合征的诊断标准是什么?[答题要点] 具备以下各项中的二项或二项以上,SIRS即可成立:①体温>38℃或<36℃,②心率>90次/分,③呼吸>20次/分或PaCO2<32mmHg(4.3kPa, ④白细胞计数>12×109/L或<4.0×109/L>, 或幼稚粒细胞>10%。

3.多器官功能障碍综合征的病人,为何要求尽可能尽早经口摄食?[答题要点] 禁食或长期静脉高营养,没有食物经消化道入体内,易致胃肠粘膜萎缩,屏障功能减弱,细菌或内毒素易入血。

故病人应及早经口摄食,以维持和保护胃肠粘膜的屏障功能。

4.多器官功能障碍综合征的病因与诱因有哪些?[答题要点] 病因:感染性(败血症和严重感染)和非感染性(大手术、严重创伤与休克)。

诱因:治疗措施不当(输液过多、吸氧浓度过高)、机体抵抗力明显低下与单核吞噬细胞系统功能明显降低等。

四、论述题3.何谓全身炎症反应综合征、代偿性抗炎反应综合征及混合性拮抗反应综合征?它们与多系统器官衰竭的关系如何?[答题要点] 参见名词解释题第3、4、5题解。

无论SIRS、CARS还是MARS都反映体内炎症反应的失控,它们之间构成了一个交互影响、相互作用的复杂网络,均是引起MODS和MSOF的发病基础。

五、判断题:1.导致MODS的败血症主要是由于革兰阳性球菌引起的。

(2.MODS和MSOF时,机体最早受累的器官是肝脏。

(3.MODS是指多发性创伤同时损伤了多个器官而引起的综合征。

(4. MSOF患者免疫系统处于部分抑制状态。

(5.MODS最常见的病因是严重创伤和感染。

(6.MODS的血流动力学特点是低心排出量、高外周阻力。

(7.MODS病人可无明显的感染病灶,但血培养中见到肠道细菌,称为继发性感染。

(8.对MODS和MSOF的防治上应提倡长期静脉营养。

(9.全身炎症反应综合征(SIRS)是由感染或非感染因素引起的一种难以控制的全身性瀑布式炎症反应综合征。

(10.促炎介质/抗炎介质平衡失调不参与SIRS的发生。

( (04护本、检验,易而无区别,0.024,0.01911.肠屏障功能受损及肠细菌移位是全身炎症反应综合征(SIRS)的始动环节之一。

(12.多器官功能障碍综合征患者常最先出现急性肾损伤。

(答案:1.(× MODS的病因是复合性的,引起多器官功能障碍的病因一般分为感染性和非感染性病因两大类。

感染性病因如败血症和严重感染,败血症主要的细菌是大肠杆菌和铜绿假单胞菌。

2.(× MODS和MSOF时机体最早受累的器官是肺,因为肺是全身静脉血液回流的主要过滤器,又是一个重要的代谢器官,全身组织引流出的许多代谢产物在这里被吞噬、灭活和转换,因此,MODS和MSOF时,机体最早受累的器官是肺。

3.(× MODS主要是指在各种急性危重疾病时,某些器官不能维持其自身功能,从而出现器官功能障碍,此时机体的内环境稳定必须靠临床干预才能维持。

4.(× MSOF病人整个免疫系统处于全面抑制状态,炎症反应失控,无法局限化,因此感染容易扩散。

5.(√ 严重创伤和感染是引起MODS最常见的病因。

6.(× MODS的血流动力学特点是高心排出量、低外周阻力。

7.(× MODS病人无明显的感染病灶,但其血培养中见到肠道细菌,此称为肠源性感染。

肠源性感染可能是MODS发生、发展的主要原因。

8.(× 对MODS和MSOF的防治,必须在去除病因的前提下,进行综合治疗。

为维持和保护肠黏膜的屏障功能,应及早尽可能鼓励经口进食。

长期静脉高营养,没有食物经消化道进入体内,引起胃肠黏膜萎缩,屏障功能减弱,细菌或内毒素人血。

因此,病人不宜长期静脉高营养。

9.(√ 全身炎症反应综合征(SIRS)是由感染或非感染因素引起的一种难以控制的全身性瀑布式炎症反应综合征。

10.(×促炎介质/抗炎介质平衡失调是SIRS发生的机制之一。

11.(√肠屏障功能受损及肠细菌移位是全身炎症反应综合征(SIRS)的始动环节之一。

12.(×多器官功能障碍综合征患者常最先出现急性肺损伤。